在职干部培训班学员特征分析及“全周期”教学模式探讨与实践

2016-12-29王真丁科鲍爱华李志刚

摘要:分析在职干部培训班学员特征,提出一种“全周期”教学模式,将教学活动从课堂上的40分钟,扩展到涵盖学员来校前到离校后的全过程,阐述五个教学阶段和各阶段的教学要点。

关键词:在职干部培训;教学模式;全周期

1 背景

随着最近几年军队院校教育向着“面向战场、面向部队,围绕实战搞教学,着眼打赢育人才”方向的发展,多所综合性大学都开设了面向部队在职干部的短期培训班,吸引了大批的部队技术骨干回到校园继续学习。这些培训班的学员从院校毕业后,长期扎根基层,工作在部队信息化建设一线,他们在知识结构、学历层次、学习目标、学时等方面,和普通生长干部学员相比有很大的不同,不能简单照搬现有教学模式。为了上好培训班的课,授课教员必须在充分了解在职干部学员特点的基础上,找到一种最适合的教学模式,开展有针对性的教学,使学员们在有限的时间内学有所得。

2 在职干部学员特征分析

想要上好一门课,就必须对自己的教学对象有充分的了解,知道他们的知识背景、学习目标、学习方式等信息,这样才能有针对性地进行课堂教学设计。我们从学员基本特征和认知特征两个方面着手,对2013-2015年间笔者讲授的“信息栅格与服务计算”课程5个班次中的102名在职干部学员作了统计与分析。这些学员分属于“信息系统新技术”与“指挥信息系统”专业,主要由来自全军从事计算机应用、通信、网络维护等方面工作的在职干部组成。

2.1 学员基本特征分析

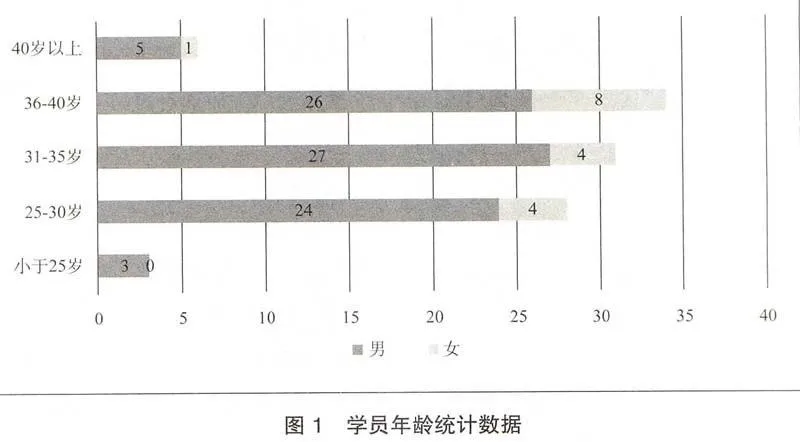

通过统计分析,我们了解到在年龄结构方面,这批学员的平均年龄为33.5岁,其中小于25岁的有3人,大于40岁的有6人,相比而言,生长干部学员平均为22岁,具体的年龄及性别分布数据统计如图1所示。从图中我们可以看出,大部分学员为31—40岁的中青年干部,属于各单位的中坚力量,他们离开院校已经5~10年,正处于需要更新知识储备,扩展视野的阶段。

从学历结构来看,学员学历层次较为复杂,在同一个班上,既有大专生,也有博士生。具体数据及性别分布统计如图2所示。从图中可以看出,学员以本科及研究生学历为主,这些学员已经过系统的专业学习,掌握了胜任本职岗位所需的专业知识,我们在后续的授课过程中就应该更多讲授一些新技术发展动态和具体应用。

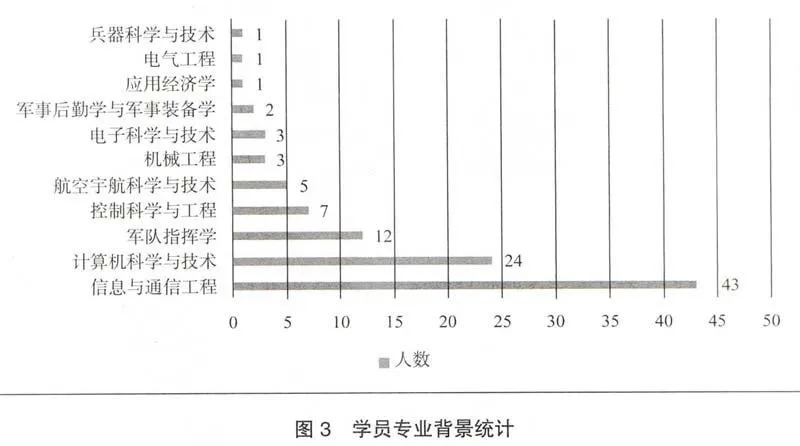

从学员的知识背景来看,既有计算机技术以及通信技术专业的科班出身的学员,也有经济学、电磁学的非本专业学员,具体数据(统计到一级学科)如图3所示。根据这个情况,教员在授课时要考虑到学员基础知识的差异性。

从工作单位分析,85%的学员来自基层部队,长期从事的是面向计算机、通信设备的维护管理以及信息系统和网络的维护,他们来校培训的主要目的是提高岗位技能,重点关注如何解决工作中遇到的技术问题;15%的学员来自机关和科研院校,从事技术研究工作,他们更关心工作领域的技术发展趋势,和一些新技术的实际应用。

2.2 学员认知特征分析

要做到有针对性地教学,就必须了解学习者的认知特征,通过授课过程中和学员的交流,以及多次与学员进行座谈会,我们对在职干部学员的认知特征进行了分析,结果如下:

(l)学习目的明确。学员的学习目标非常明确:立足本职岗位,了解相关技术的最新动态和发展趋势,了解新技术在实际工作中的应用方式,找到解决相关技术难题的方法。

(2)实践经验丰富。学员基本都是各单位的技术或管理骨干,工作经验丰富,对在本职岗位中所使用的技术、设备了解透彻,了解日常部队实际工作、训练情况,了解各类装备的性能和应用情况,善于理论结合实际,善于发现和总结问题,有着较强的动手能力和自学能力。

(3)学习自律性强。和部分生长干部学员的“要我学”思想不同,在职干部学员基本都抱有“我要学”的思想,在课堂上积极与教员互动,下课后主动找教员交流。课堂上未出现开小差、打瞌睡的现象,珍惜在校学习的机会,抓紧一切时间学习,自律性强。

以上3点是在职干部学员认知特征方面的一些优势,但他们还存在一些劣势:一是年龄普遍较大,对新技术(特别是那些非本职岗位日常接触的技术领域)的接收和掌握速度上较生长干部学员要慢一些,教员在授课中必须考虑到这个自然规律;二是由于学员专业背景的不一致,导致知识储备不同,对课堂上讲解的知识点接收程度不同,会影响授课效果。

3 “全周期”教学模式探讨

3.1 现有教学模式存在的问题

在职干部学员和普通的生长干部学员有很大的不同,同一专业的生长干部学员有统一的专业背景和知识储备、一致的培养计划以及充裕的学时保证,不同学历层次学员分班上课,这些都利于授课教员较好地完成授课任务,让课堂上每个学员理解掌握本次课程的教学内容;而在职干部学员入学时只能按照从事专业划分,且无法区分学历层次,经常出现本科、硕士、博士,空军、海军、陆军一个班的情况,如果套用现有的教学模式,用面向生长干部学员的方式给在职干部上课,必然会出现有人觉得太难听不懂,有人嫌简单不愿听的情况,这既影响学员学习效果,也不利于教员上课。

3.2 “全周期”教学模式的主要内涵

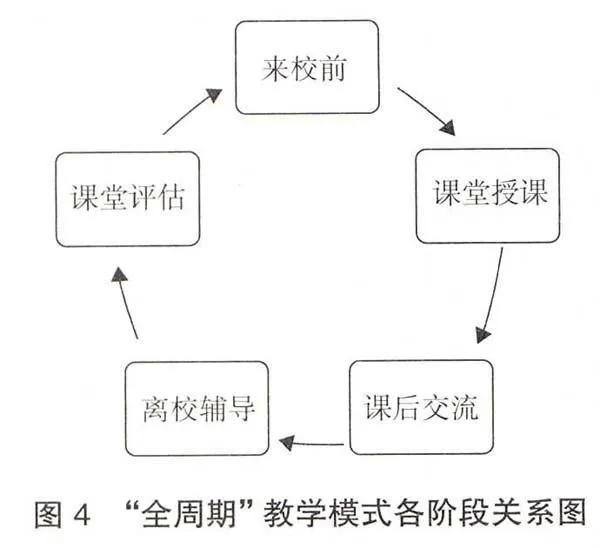

通过两年多来在教学工作中的探索和思考,我们尝试提出采取“全周期”教学模式来解决在职干部培训班课难上的问题。“全周期”这个概念是我们从工业界和IT界的“产品全生命周期管理”(product lifecycle management,PLM)借鉴而来,PLM是覆盖了从产品设计、制造、销售、维护,到消亡的产品生命周期全过程的、开放的、互操作的一整套应用方案。通过PLM能改变以往产品生产只关注设计与生产过程,无法全面了解用户对产品的反馈的情况。“全周期”教学模式的主要内涵是:既然在课堂上没法满足学员个性化的教学需求,我们就将教学过程进行扩展,将授课过程从课堂上的40分钟,扩展到涵盖学员来校前、在校学习中以及离校后这一整个周期中去。包含了来校前、课堂授课、课后交流、离校辅导、课程评估5个阶段,各阶段的相互关联形成一个教学闭环,如图4所示,

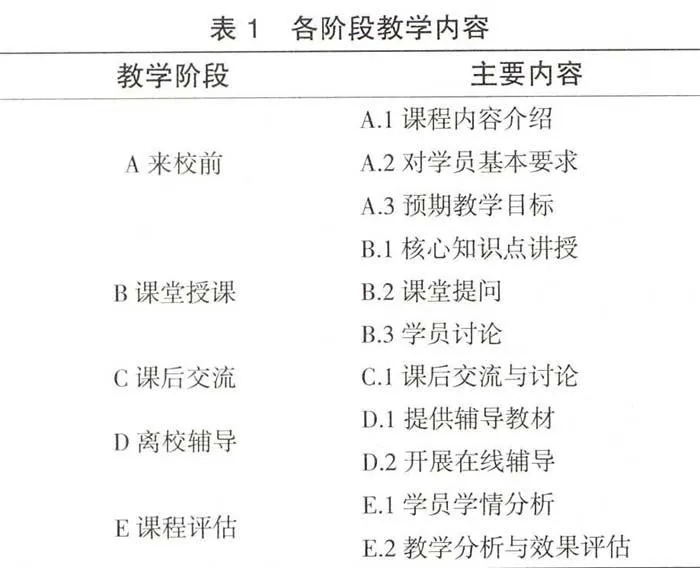

“来校前”阶段的主要任务是向学员介绍课程内容和教学目标,使学员在选择专业和课程时有针对性,解决学员专业背景不一致的问题;“课堂授课”是学员到校后主要的学习手段,教员针对普遍问题和重点内容进行课堂讲解,满足大多数学员的学习需求;“课后交流”是教员利用课下时间,通过与学员的讨论、交流,满足部分学员对相关知识点更加深入了解的需求;“离校辅导”阶段主要通过提供课件与参考资料,供学员回去后根据自身要求继续学习,同时利用论坛、邮件、及时通信软件等手段,与学员保持联系;“课程评估”阶段是承前启后的关键步骤,在每一期教学任务结束后,授课教员及其所在教研组对教学过程和学员特点进行分析,对下一次授课内容和方式进行调整。每个阶段具体教学内容如表1所示。

“来校前”阶段我们主要完成3项工作:一是向学员介绍课程的主要内容;二是告知本课程的预期教学目标,是掌握相关理论知识,还是加强动手能力;三是要告知课程学习所必需的知识储备。这一阶段通过教员发布课程标准、制作课程网站等方式来完成。通过这一阶段,可以使学员明确学习目的,弥补基础知识,为后面的“课堂授课”阶段打下良好基础。

“课堂授课”阶段主要完成3项工作:一是教员讲授,完成主要的教学内容;二是课堂提问,通过提问了解学员所学知识的掌握情况,也可通过提问找到需要进行重点辅导和交流的对象;三是组织课堂讨论,教员结合教学内容,提出开放性问题,引导学员将知识点与自己的工作实际相结合发言讨论。

“课后交流”阶段主要满足学员对课程学习的差异性需求,根据我们前面的分析,学员学历层次差异大,那就必然存在有人“听不懂”和有人“学不够”的问题。“课堂讲授”阶段是针对学员平均水平的讲授,主要做到让大多数学员接受。剩下部分学员的讲授工作就留到“课后交流”阶段完成,通过答疑,帮助基础弱的学员搞清知识点;通过交流讨论、推荐参考书籍的方式,帮助感觉不够深入的学员进行进一步的学习。

“离校辅导”阶段容易被大家忽视,但恰恰是一个非常重要的教学阶段。根据这两年的教学经验来看,学员在离校时都会找教员留电话、邮箱,索要教案,回到岗位后,遇到问题第一时间会想到求助教员。我们在“全周期”教学模式中特别加入“离校辅导”这一阶段。在这个阶段,教员将授课过程中涉及的教案和教学资料整理后,提供给学员回去复习,提供和本课程相关的后续课程信息、参考书籍以及在线学习地址,帮助学有余力的学员继续学习;同时还应积极利用最新的网络技术,建立微信群和QQ群,和学员保持良好的沟通,能对他们进行及时的答疑解惑。

“课程评估”阶段主要完成对本届学员学情分析和教学过程分析,通过整个教学过程中掌握的信息,分析学员对知识点的接受情况,以及学员对教学过程的反馈情况,并对整个教学效果进行评估,找到需要改进和提高的地方。

4 “全周期”教学模式的实践

通过这次实践,我们认为这种面向学员学习全过程的“全周期”教学模式,将教学过程进行扩充,既弥补了学时较短的问题,也将学员们差异化的学习需求化解到不同阶段去解决,较好地克服了培训班不好上的问题。在实施“全周期”教学模式中也存在以下问题:一是对教员教学能力要求较高,要想解答好学员的各类问题,教员必须对所讲授内容非常熟悉,且有丰富的实践经验;二是教员要有较好的责任心,愿意利用课间时间和课程结束后自己的休息时间去与学员进行交流。