极地之夜

2016-12-27娜杰日达·格列别尼科娃

娜杰日达·格列别尼科娃

极地之夜是一段奇妙的时光。如果你连续两个月看不到太阳,就会忘记太阳的存在……

萨比宁一家的一天总是开始得非常艰难——没有人愿意起床。尽管如此,家里的长辈——32岁的漫画家奥克萨娜和36岁设计师阿尔乔姆,还是不得不担起叫醒全家人的重任。大人们怎么叫都叫不醒躲在温暖的毛毯下的孩子们,不得不拖着他们的腿把他们从床上拽起来。然后父母要送6岁的雅罗斯拉娃和4岁的鲁斯兰娜去幼儿园,再送8岁的罗曼娜去学校。罗曼娜说,没有太阳的日子是持续40天的黑暗,他们都变得抑郁了,只有猫咪“小饼干”好像还蛮开心的,可以从早睡到晚。

萨比宁一家生活在摩尔曼斯克。摩尔曼斯克是俄罗斯摩尔曼斯克州首府、北极圈内最大的城市、北冰洋沿岸最大港市,位于科拉半岛东北,临巴伦支海的科拉湾。由于受北大西洋暖流的影响,大量温暖的海水被冲到摩尔曼斯克,使之成为了北极地区唯一不冻的天然良港。此外,由于地处北极圈内,所以摩尔曼斯克一年有40天会出现极夜现象,素有“永夜之城”之称。市民要在零下35度的低温下,用火烧烤门锁,使之解冻以开门。这里生活着30.2万人,相当于整个冰岛的人口。

在摩尔曼斯克,太阳从10月开始迅速变换位置。从这时起,每天的白天都将比前一天缩短5分钟,直到11月底,夜晚时长就会以之前两倍的速度迅速延长:每天的白天比前一天缩短10分钟。12月的第一天,白昼总共持续19分钟30秒,这将是摩尔曼斯克在即将过去的一年里最后一次见到太阳。下次与太阳会面在来年的1月11日,在这天,人们需要到城郊,爬到更高的山丘才能看见太阳,当地人都会聚集在“日光山”——一个当地著名的缓坡小山岗,上面生长着繁茂的北方针叶林。尽管这时依旧寒冷刺骨,还要步行攀登几公里的路途,但是,这阻碍不了全家人来到这里的脚步。如果天空没有被云遮蔽,人们就可以看到太阳圆形的轮廓慢慢从地平线一点一点地升起。

柔和的粉红色日光映衬出蓝色薄暮般的天空,这样的景色将持续一个半月。“这是‘土拨鼠日,”奥科萨娜说道,“你早上起床时天是黑的,去上班时天是黑的,晚上下班回来时天还是黑的,一整天都是黑的,没有任何昼夜变化。要不是一直有人鼓励我坚持工作,我真的会像熊一样冬眠,整整40天都不会起床的!”

由于缺少紫外线和维生素,极夜会干扰人体功能的正常运转。很多北方人每年的这个时候都会变得沮丧而嗜睡。

奥科萨娜的这种感觉,类似于季节性情感障碍的症状,是常见的高纬度地区病症。即使夜晚的睡眠十分充足,他们也无法感到精力充沛。虽然没有任何特别的原因,但他们仍会感到抑郁。这些症状尤其会出现在女性身上。漫长的极夜对年纪尚小的孩子来说,就更不容易了。不想去幼儿园或者学校,情绪变得不稳定,埋怨,思绪混乱,上课心不在焉——这些都不是他们一时兴起的表现,而是由于环境变化造成的。对于一个孩子来说,几个星期见不到太阳,是漫长而艰难的。他们要在大人的帮助下努力克服不良情绪,逐渐学会自愈。

听祖父母们说,半个世纪以前,在极地地区,几乎所有的孩子都无法在极夜时活下去,都注定要在一段不愉快的时光中死去。

每年冬天,当地人都会准备一个大大的汤匙,用来盛鱼肝油——天然的维生素浓缩食品,但味道实在令人作呕。即便所有孩子都不断挣扎,无力地嘶吼着,但他们最终还是被迫要吞下这“液体的阳光”。

“鱼肝油富含多种维生素和脂肪酸,”摩尔曼斯克的医生安德烈·艾梅乔夫说,“苏联时期的鱼肝油是用鳕鱼的肝脏制成的,价格很便宜,甚至还曾用在动物医学中。”

生活在北极圈的孩子在极夜期间由于受不到阳光照射,缺乏维生素D而饱受折磨。正常情况下,人体所需的维生素D一部分会随着食物进入人体,还有一部分通过紫外线从皮肤进入人体。没有足够的维生素D,钙无法被吸收,儿童就会患上佝偻病:骨头变软、弯曲,影响生长发育。

“在妈妈爸爸们小的时候,鱼肝油还没被这么广泛地食用,那时还有其他方法来弥补维生素D的不足。” 33岁的玛莎·塞琳娜说道,她在摩尔曼斯克地区长大,“记得上幼儿园时,老师会给小朋友们发配有红色鱼子酱的三明治——在20世纪80年代对大多数人来说这种美味非常罕见。总有一些孩子不知道鱼子酱有多稀缺,拒绝食用。不守纪律的孩子要手里拿着三明治罚站在墙边,不许放下,不许去玩,直到吃了为止。我小的时候会将鱼子酱甩在地板上,趁人不注意的时候偷偷擦掉,吃掉带黄油的小蛋糕,然后跑出去玩。”

“在我记忆中,还有一个更熟悉的画面——十几个孩子穿着短裤,戴着墨镜,紧闭双眼,围着灯站着。闪着蓝光的灯发出嗡嗡声和一股奇怪的味道。这种灯的灯泡由石英玻璃制成,会发出紫外线,被称为‘人造太阳,其光线照在人身上可以合成维生素D,让孩子们免患佝偻病。”

现如今,人们已经学会了将鱼肝油密封在易于吞咽的透明胶囊中。过去长辈们除了强制孩子们服用维生素D,还会让他们喝妈妈们做的草药汤来舒缓身心。

大人们还会用冷水给男孩子们冲身子:尽管是在家里的浴室里,但水温低得也犹如浸在冰窟窿里。父母认为,如此一来,可以磨炼男孩子们的意志。阿尔乔姆每天上班前都要在极寒冷的水中游泳。

每个黑暗寒冷的早晨,从温暖的床上起来的人们,第一件事就是跳进冰冷的水里。“冷水浴帮我度过了漫长的极夜,”阿尔乔姆说,“寒冷促使你的身体散发热量,分泌出幸福的荷尔蒙。早上起来马上一头栽进冰冷的水里,就可以融入寒冷,在里面泡完澡就能精力充沛地投入工作了。”

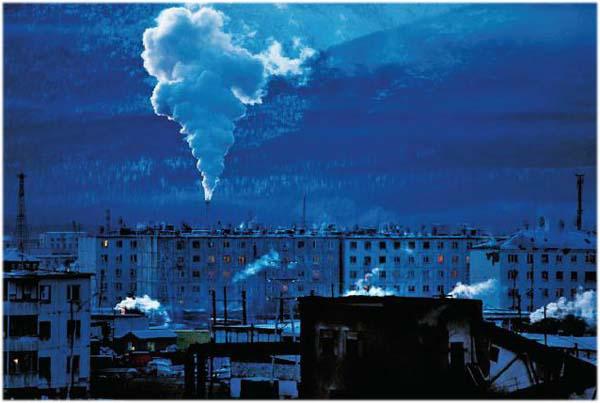

诺里尔斯克位于克拉斯诺亚尔斯克地区,几乎与摩尔曼斯克位于同一纬度,在摩尔曼斯克以北40公里,以东2000公里处。诺里尔斯克的极夜持续时间比摩尔曼斯克更长——44天,气候也更恶劣。

如果你从没见过极地之夜,会以为没有地方比诺里尔斯克的极夜更漆黑。其实,因为有照明,那里的极夜比索契和伊斯坦布尔南部的夜晚更亮点。

冬天的诺里尔斯克是光秃秃的灰白色的一片,道路上撒着煤渣,路旁有各种各样的照明设备。如果没有灯光,整个城市就像黑色的宇宙。厚重强烈的暴风雪,让人看不清远处,伸手不见五指。

“我们已经习惯了没有太阳的日子,”来自诺里尔斯克的48岁的工程师帕维尔·霍缅科夫说,他出生在这里,几乎在这里生活了一辈子,“冬天开始,随之而来的就是黑暗,当地人早已习以为常。我们甚至觉察不到极夜是何时来的。看电视才知道,极夜是什么时候开始的。我们一天中的大部分时间都呆在室内,亮着灯。城市的照明很好,没有黑暗的小巷。在主要街道上甚至还能看书。雪会让灯光显得更亮,因为它是白色的,能反光。”

俄罗斯大约有30个城市位于北极圈内,摩尔曼斯克是北极圈内人口最多的城市。

尽管天空中不会出现太阳,但是它的光线每天仍有几个小时会照亮天空。极地城市的冬天,好像一副灰色背景,用路灯温暖的黄色斑点,广告和标牌的明亮的笔触,彩色玻璃窗户、白色和红色的车灯和交通信号灯染色的画。远处的居民住宅、厂房和矿山闪烁着点点亮光,穿破了黑暗。

根据俄罗斯法律,在北极圈内生活的公民工作满15年就可以提前退休。这看起来是因为生活在极地地区对身体非常有害。“目前还没有人在这里生活了15年后身体就变弱了,” 帕维尔·霍缅科夫说道,“相反,生活在极地地区只会让人变得更强壮。从极圈以南来的同龄人看起来都不如我强壮。”

在矿山、冶金厂和选矿厂工作,固然对身体不好。但这种不规律的工作时间也能带来突击性的假期——诺里尔斯克人的假期长达52至96天,这时人们都会争相去海边。

当地人也不喜欢在极地养老,所以当地也没有那么多百岁老人。许多人会工作到退休,然后搬离极地养老。但2014年一群来自克拉斯诺亚尔斯克和别尔哥罗德的研究人员对2000名成年诺里尔斯克男子的健康状况进行了研究,得出的结果显示,迁移到了南部地区的极地人很难适应新的气候状况,长期生活在北极圈的人因生活环境的改变而死于心血管疾病的几率更高。

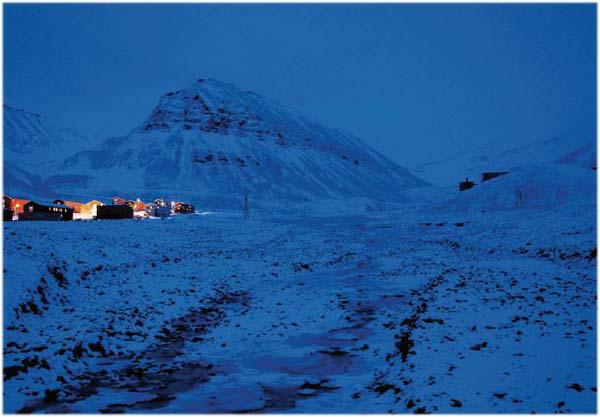

挪威希尔克内斯曾经是一个工业中心,就像如今的诺里尔斯克,现今在城市周边仍然可以找到旧矿区的废墟。如今的希尔克内斯是一个港口城市,有约3500人生活在深入陆地的峡湾的尖顶房屋里。

这个城市的位置甚至比摩尔曼斯克和诺里尔斯克更北一点。希尔克内斯的居民整整两个月——从11月21日至1月21日见不到太阳。在此期间,要经历漫长的黑夜和极为短暂的蓝色的黄昏。

“我在这里生活了12年,”47岁的新闻记者托马斯·尼尔森说道,“多年来,我见过许多夏天来这里的人说:‘啊,希尔克内斯是世界上最美的地方,我们从未见过如此美景!我们要在这儿找份工作,买套公寓,留下来!遗憾的是,他们中的大多数人都在经历了一个冬天后就退缩了,最后都离开了。”

与俄罗斯极地地区的居民相比,挪威极地地区的居民没有带薪长假,工作时间也不会缩短,也没有加薪等特殊福利,极夜也不被视为十分有害的情况。

托马斯说,他在希尔克内斯极地的前3个冬天非常难熬,但后来就慢慢习惯了。轻松地度过极夜,最重要的就是多吃鱼、鱼肝油和含有丰富维生素D的食物。在这段时间最能鼓舞自己的办法就是时不时看看日历,提醒自己极夜不是没有止境的,很快,5月到7月末的“不落日”就会取代极夜。

“极夜期间最大的问题,”托马斯说,“就是和朋友在酒吧时,在回家的路上,上床睡觉时或者一觉醒来时,看到时钟停在11点,但却不知道是上午11点还是晚上11点。我们总是搞不明白自己处在一天中的哪个时段。”我知道托马斯不是在开玩笑,因为连续8周的黑暗不仅会让人很容易分不清时段,甚至第几周、第几个月都分辨不出。

“我第一次经历极夜是在2004年。当时我正在挪威的特罗姆瑟交流学习,”33岁的艺术家叶卡捷琳娜·莎伦娃回忆说,“如果你不特意记时间,就根本不清楚是在一天中的什么时段,因为窗外除了一两个小时的黄昏外,一直都是漆黑一片。我每天晚上8点就上床睡觉了。”

叶卡捷琳娜就是那些在隆冬将希尔克内斯变为了“北极文化之都”的人之一。在北极最黑暗的时候——12月和1月,该市正忙着准备“巴伦支国际艺术节”。世界各地的艺术家、演员和音乐家专程赶来寻找灵感,在有人居住的地球边缘“触摸”北极。他们会在每年2月底展出极夜期间创作的作品。

国际艺术节的开幕式通常是在冰雪和人造冰灯映衬下的户外举行。成群结队跳舞的人,被火焰吞没的木制驯鹿,夜空中悠扬的独奏……所有这一切都在黑暗中,在零下30度的寒冬中。

极夜结束时,人们会庆祝“第一缕阳光”。摩尔曼斯克的居民会前往当地的山顶,迎接40天来的第一次日出。

“艺术节的主题是‘在极地也可以生活,”叶卡捷琳娜解释说,“在冬天,这里的人们会花很多时间在户外呆着——聚在森林中,坐在篝火旁看星星。”

挪威人和他们斯堪的纳维亚的邻居甚至可以使极夜成为他们的旅游特色。每年都有越来越多的游客来希尔克内斯过冬。城郊没有高山滑雪疗养圣地,但有皑皑白雪、峡湾、雪橇狗、鹿、三文鱼、冰雪酒店和极光。

但大多数人都看不到极光。如果你只是短暂停留,在北极圈生活的时间少于一个冬天,是永远看不到这自然奇观的。

但41岁的技术编辑瓦伦汀娜·热卡诺娃,能观察到极光的几率近乎百分之百。她回家时几乎总能带一套拍好的极光照片。瓦伦汀娜住在阿帕季特,那里是最早开始为科研拍摄极光的地区之一。

“我会观察太阳的活动,如果太阳上有火焰喷射,就意味着,过两天就可以开始拍摄了。”瓦伦汀娜说,“太阳活动得越强烈,极光出现得就越频繁。”

极地城市阿帕季特有居民5.6万人,是拍摄极光的最佳地。强光将黑色的夜空照成了灰色,充足的光亮让人好像置身于大都会,只是这里没那么多人。观赏者甚至足不出户,舒适地坐在家里的窗旁就可以看到美妙的极光。

但瓦伦汀娜仍喜欢去城外拍摄极光,有时她在严寒中端着一杯茶要冻几个小时。“很少有人能看到完整的极光美景,大多数人都是看到第一道极光后,就心满意足地回家睡觉了。但如果再呆上一两个小时,就可以看到更美妙的景象。”瓦伦汀娜一边说一边指了指天空,“开始你会看到一道绿弧,从北跨到南。这时的极光正在积蓄能量,随后天空中会突然出现一个明亮的、闪闪发光的‘王冠,然后是一条移动的极光带。极光最美的部分通常持续20秒至3分钟。我很幸运,好几次都看到了非常漂亮的极光,到高潮时,一个接一个地不断重复,直到清晨才结束。”

不适应极夜生活的人该如何应对?“之前我一直生活在阿帕季特以南1000公里以外的地方,这是我第一次来这么北的地方,”来自芬兰的37岁的演员、教师阿特科·阿尔卡尼说道,他一年前曾在芬兰极地省份拉普兰的一所学校当过老师。

拉普兰省是芬兰最北边的省份,超过一半以上的面积位于北极圈内。伊瓦洛镇深居于芬兰东北一角,是拉普兰省的一部分也是芬兰最重要的城镇之一。伊瓦洛镇是欧洲小资一族最为追捧的北极渡假胜地。虽仅有常驻居民3000多人,但是每年这里都会迎来几十倍于小镇居民的各国游客,他们都是为了观看极光和瑞雪而来的。

阿特科曾在拉普兰省伊瓦洛镇教书,那里看起来完全是另一个世界的芬兰——经常下雪,有很多驯鹿和游客,当地居民很少。“那里10月就开始下雪了,冬天气温常在零下37摄氏度以下。寒冷、黑暗和慢节奏的生活迫使我放慢了脚步。这种轻松的慢节奏生活,对我来说是全新的,但丝毫不会让我感到不适。”

阿特科崇尚健康的饮食和积极的生活方式,能很快调整好自己,不会受到极夜生活带来的紧张和疾病困扰。在拉普兰,他继续保持了经常练瑜伽和滑雪的习惯。他只是对食谱做了一点调整:吃更多高热量的食物,而不是沙拉,因为沙拉在北极地带并不是必要的。但鹿肉一定是极夜期间当地人的日常食物。

在北极的漫漫长夜中,太阳始终不会升到地平线以上,星星也一直在黑洞洞的天空闪烁。北极和南极都有极昼和极夜,一年内约连续6个月是极昼,6个月是极夜。但极夜对阿特科来说总是在不经意间度过。很快到了3月,太阳突然出现,皑皑白雪将刺眼的阳光反射得更加耀眼。4月,白昼渐渐长过黑夜。5月,夜晚彻底消失。北极昼的景色十分奇妙:每天24小时是白天,若是晴天,即使是午夜时分也依旧阳光灿烂。北极昼期间,街上的路灯彻夜不亮,汽车前灯也暂时失去了作用。家家户户的窗户上都低垂着深色的窗帷,用来遮挡光线。“我的生物钟完全不稳定了,”阿特科说,“北极昼期间,我几乎无法放松和睡觉,太阳会普照一整天。”

[译自俄罗斯《GEO》]