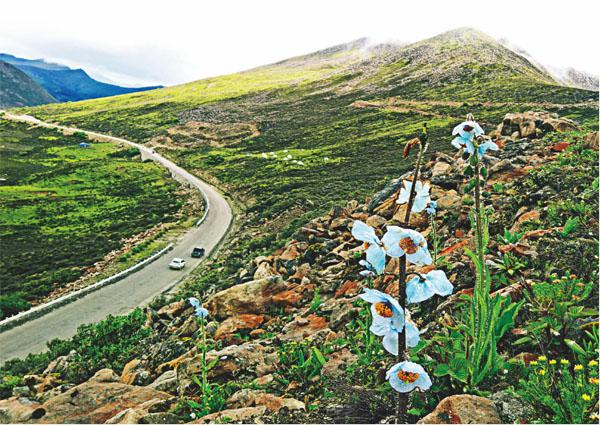

西藏色季拉山高原觅百花

2016-12-27吴健梅

吴健梅

来到西藏林芝的八一镇旅游的人, 通常都会直接在垭口下车,跳到4720 米的石碑前,手机咔嚓一照,发到朋友圈,表示某年某月某日到过此地。随后上车扬长而去,前往拉萨朝圣。

而我们则不同。我们从小道绕上色季拉山,直奔远处山头的塔黄,每当我或者队友疲惫不堪时候,我们就互相鼓励:“看,塔黄就在上面几百米, 不远了!”其实是望山走死马,真正要攀爬到流石滩上面,还需要消耗掉很多体力,特别是天气恶劣的情况下, 走几步都需要停下来调整呼吸,有时氧气不足,就容易缺氧,脸色变得紫青。所以,我跟队友反复强调,“别走太快, 调整好自己的呼吸。”在外旅行,安全第一,只求“平安”两字。

这次来,我的体能比之前好多了, 没有之前那种强烈的高原反应,能够慢慢地平稳攀爬。雨一直在下,横风忽起, 石头湿滑。偶尔也会雨歇,露出一丝阳光,天气就是这样,变化莫测。

此时已是7 月初,著名的色季拉杜鹃花海已经看不到了,只偶尔还能看到残留的一两簇。没有杜鹃花丛点缀的色季拉大不如前。根据资料统计, 在花的颜色方面,滇藏高海拔植物(海拔4000 米以上)的野花多呈现为蓝紫色,占43%,黄色占30%,白色18%,剩下的就是其他颜色了。所以, 很多人会发现,西南走一趟,回来很多是蓝花,很多人对蓝色无免疫力, 喜爱得一塌糊涂。

授粉者基本都是熊蜂和少数蝇类。熊蜂体型大,全身毛茸茸的,颜色花哨, 像一个巨大的直升飞机,嗡嗡直上高原,横冲直撞,不怕风雨吹袭。熊蜂具有较稳定的热调节系统,在低温环境中也能自由飞翔,且在逆境中的飞行能力强。在低温(4℃~ 6℃)和强风(6m/s ~ 8m/s) 的环境中,蝴蝶只出现在0.9% 的花上, 而熊蜂可出现在69% 的花上, 具有很高的传粉效率。至于鸟类和蝶类,在高原上是非常少见的,更加不要说帮忙授粉了。所以,打算在高海拔地区观鸟,往往是失败的。

我们一行四人,扛着摄影包,穿着明艳的雨衣,鬼鬼祟祟地穿行在杜鹃灌丛中各自寻找目标,但是我们的终极目标都是——塔黄。

忽然,从山脊上走过两位士兵模样的人,满脸严肃,问我们:“你们在干什么?是不是挖掘虫草的?”我顿时懵了,反问他们:“吓,这里有虫草吗? 我怎么不知道呢?”这一问,又轮到他们发懵了,然后继续盘问我们:“那你来干嘛?”我回答:“拍摄植物, 谁会扛那么多沉重的摄影器材来挖虫草呢?”“哦!”然后他们对视一下, 确定我们不是盗草者就走开了。其实, 就算真虫草在面前,我们也不认识。

沿着流石滩上去,陆陆续续有很多惊喜出现。如:各种蓝色的绿绒蒿、苞叶雪莲和红景天等等。目标越来越近, 终于在下午3 点多的时候,在海拔约4900 米的高度,我们零距离地来到塔黄身边。那一刻,我们幸福得头晕目眩, 仿佛电流击中全身。雨伞被狂风吹得东倒西歪,裤子早被雨水淋湿了,紧贴着大腿,雨水滴滴流下,久久不愿意松手,那感觉,比用最顶级的音箱听莎拉·布莱曼演唱的《Stranger in Paradise》还销魂。

曾经有不少人问过我:“吴老师,流石滩上,植物一般都匍匐贴地而生,为何唯独塔黄如此嚣张,肆无忌惮的张扬?”塔黄我所见过的最高超过2.2米,比我高出一头还多,塔黄是蓼科高大草本,根茎长且粗壮,直径达8厘米。茎单生不分枝,粗壮挺直,直径2~3厘米,能抵抗山顶寒风吹袭,其宽大的苞叶,像保温室般,让里面的花宝宝顺利开放,帮它授粉的昆虫也有了个庇护所。除了塔黄这种有苞片做温室的植物,其他另外两个御寒机制分别是:棉毛和垫状。有了这三大御寒护身法宝,高寒植物在残酷的环境中适应并繁殖了下来。棉毛植物中有菊科的水母雪兔子等,而垫状植物则有石竹科的雪灵芝或者报春花科的点地梅等,我们经常称这类垫状植物为“切糕”。

在几十米之外的另一侧,队友们也找到了塔黄,并高呼叫我过去拍摄,司机小黄不知道什么时候蹑手蹑脚地赶过来了,吓了我们一跳。他穿了黄色的外套,身材瘦长,挤在两株塔黄之间,非常应景,我们都开玩笑,说三塔齐立了,他一改严肃,也笑起来,原来小黄也很开朗的。

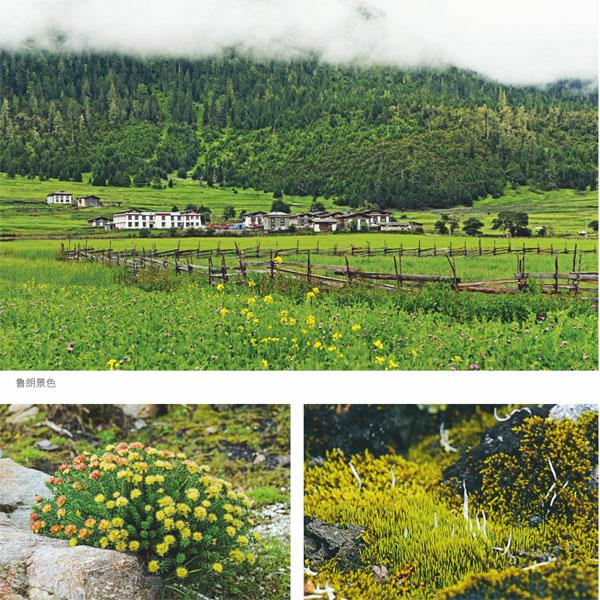

欢乐时间过得很快,不知不觉已经到了晚上6点多,我们必须下山到鲁朗投宿了,于是,就喊三叠和零零队友赶快下垭口停车处,我自己心急,抄了小路,踩了一块石头,孰料雨久泥松,石头松动,身体直落下来,心中大惊,知道不妙,赶紧双手护住新相机并拢在怀里,电光石之间,屁股重重坐在砂地上。静止了几分钟,攥够了力气,爬起来,检查新相机,除了沾满了泥土,无大碍,放下心来,回头检查自己屁股,鲜血已经涡涡渗透出来,染红了裤子。出门在外,还是要多加小心,不能心急。

下到鲁朗投宿时候,已经晚上9点多了,大雨瓢泼似的,找到一间客栈,还有空房,我们像落汤鸡一样钻进了房间。终于结束了一天的疲惫。拍到了色季拉山的雄伟塔黄,此行的任务已经完满结束,大家心满意足。此次入藏,算是如愿以偿。

事后,队友告诉我,拍摄高原植物会上瘾。确实,刚回来一个月,我又开始东张西望,计划明年的拍摄地点了。

我总是觉得,高原离我们并不遥远,风会传来它们的花讯,和关于它们的一切。