基于NEWS平台的叠前叠后联合解释系统设计与开发

2016-12-27徐雷鸣朱凌燕

陈 楠,徐雷鸣,朱凌燕

(中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院,南京 211103)

基于NEWS平台的叠前叠后联合解释系统设计与开发

陈 楠,徐雷鸣,朱凌燕

(中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院,南京 211103)

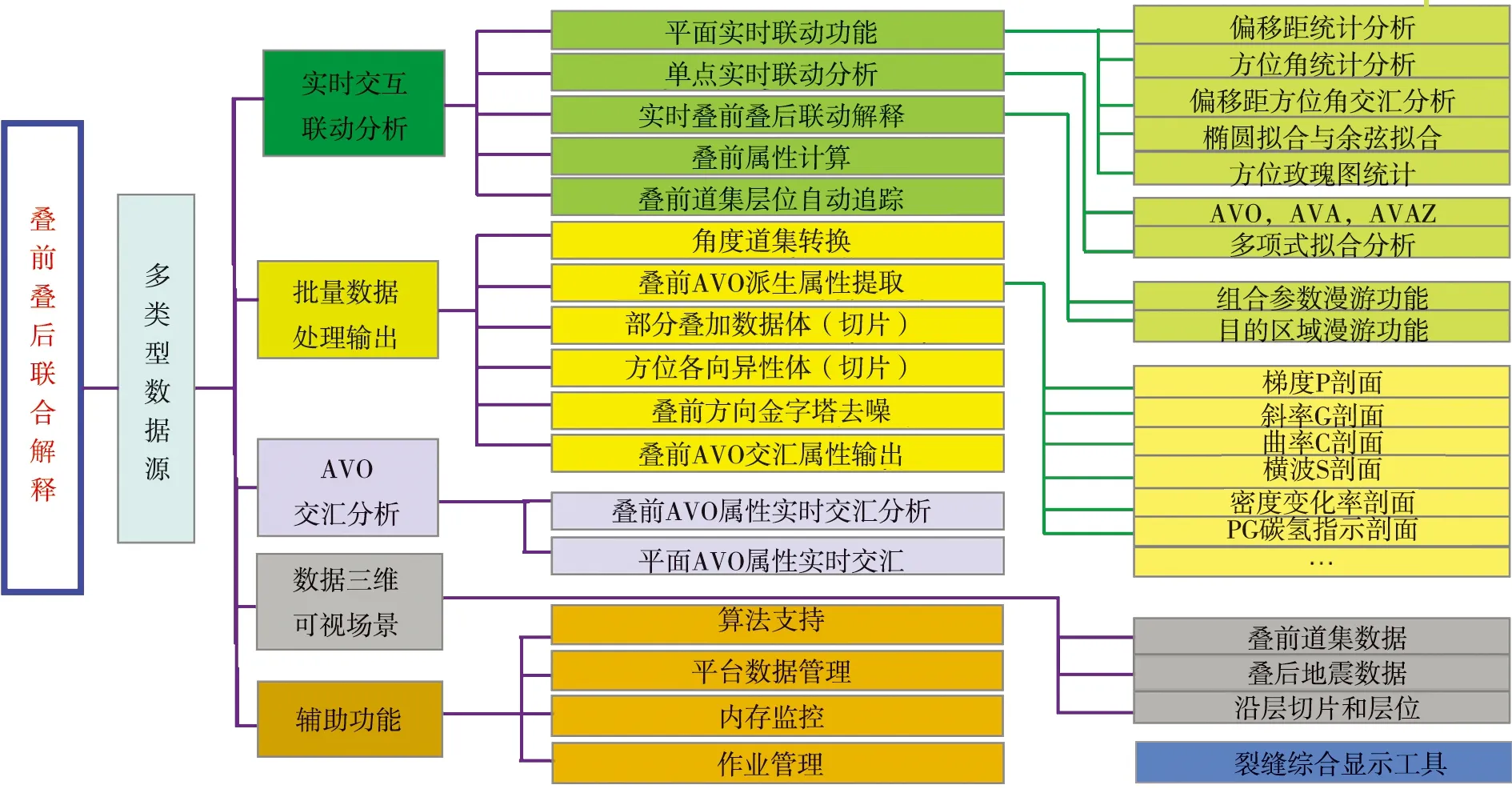

介绍了叠前叠后联合解释软件系统的设计与开发,该系统以中国石化石油物探技术研究院自主研发的油气综合解释系统平台——NEWS为基础,利用NEWS平台提供的业务资源和服务接口,以图形化的方式通过点、线、面的粒度对叠前地震数据进行实时部分叠加,方便用户快速分析出优势叠加参数,实时的叠前AVO属性(如梯度P、斜率G、曲率C剖面)及方向金字塔去噪等功能,可以协助地质人员更方便地进行储层预测及含油气检测,在沿时间线自动追踪的基础上,通过对选取的面元进行模拟椭圆和余弦拟合分析,利用目的层振幅随方位角—偏移距/入射角的变化规律,统计面元内细微裂缝的综合走势效应,估算裂缝的发育方向和强度,形成了一套集叠前裂缝检测、叠前道集属性分析、AVO属性交汇分析以及成果图形化工具为一体的综合性叠前油气分析系统。

NEWS;插件;叠前叠后;裂缝;解释

0 引言

资料处理过程中全叠加提高了地震数据的信噪比,但由于剩余动校正量和噪声在不同偏移距上的分布因素,全叠加往往会降低纵横向分辨率,削弱资料对储层非均质性的表达能力[1],而部分叠加(入射角/偏移距)能很好避免全叠加带来的负面影响。在实际生产过程中,处理人员往往不知道如何分析出良好的部分叠加参数才能满足目的层储层预测要求,不能方便地根据目的层道集剩余动校正量、资料信噪比等做出选择性(方位角、入射角/偏移距)叠加,从而不能实时监控叠加质量。

在碳酸盐岩、致密砂岩等致密地层中,油气储量及产量约占世界油气储量及产量的一半,油气与裂缝关系密切。因此,确定裂缝发育的区域、方位和密度在裂缝性油气勘探中具有重大意义[2-3]。前人在垂直定向裂缝的物理模型实验及数值模拟中,都证实了P波在通过裂缝体时表现出很强的方位各向异性特征,在利用P波进行裂缝检测方面已经取得了一系列的技术成果,并已在实际资料的应用中取得了成功[4-9]。所以,基于三维叠前P波数据的裂缝检测技术研发及其软件,将为中国石化裂缝性油气藏的勘探提供一种重要手段和工具。

目前,国内外比较流行的商业化地球物理解释软件如LandMark,Jason等,虽然功能全面,但是在细节的处理方面尚欠缺,如:任意偏移距(入射角)范围的部分叠前剖面生成、角度道集数据的创建输出等功能。综上所述,为了满足油气勘探中地震沉积分析的研究、弹性阻抗反演及裂缝检测的需求,开发一套具备可扩展功能的叠前叠后联合解释软件势在必行。

1 软件系统架构

1.1 NEWS平台服务

NEWS 油气综合解释系统(以下简称NEWS),集综合数据管理、叠前/叠后地震资料综合解释、井中资料综合解释、层序地层及地震沉积解释、开发储层精细描述以及地质成果图件制作等功能为一体,为地震、地质、测井及测试等多学科资料的综合应用提供了一体化综合研究平台[10-13]。

NEWSBase 是NEWS 系统一体化综合数据管理平台[4],该数据平台包含了油气田勘探开发各个阶段的各类专业数据。在数据输入/输出方面,允许用户进行各种地震数据的输入、输出、删除及数据转换,并提供了与目前主流解释软件的数据交换接口基于OpenSpirit 的访问不同数据源(OpenWorks 和GeoFrame)的管理工具,可以直接读取多个第三方软件系统中的工区、钻井、地震及构造解释等数据。通过对上述数据类型的接口支持,NEWSBase提供了大量的I/O接口以方便应用层软件系统的二次开发。

1.2 软件系统架构

叠前叠后联合解释软件系统采用组件集成的分层设计模式:将算法包、工具库(交汇图、并行框架等)、各类交互视图封装成可以单独使用的组件模块。主体框架设计利用构建业务应用系统需要的抽象插件处理机制[5-8],为应用扩展开发提供插件处理接口规范和基类,实现基于插件的应用程序框架和地球物理方法管理框架,以支持适应不同应用系统的业务插件扩展和各种物探方法应用扩展。底层基础支撑服务为整个框架和应用层开发提供公用的基础服务和数据业务支持(图1),主要包括:

图1 系统架构图示

1)平台配置管理:通过XML文件进行交互操作、用户参数记录、作业流程定义等基础配置;

2)插件服务:为应用开发提供插件处理接口规范和基类;

3)异常管理与内存管理:建立系统完善的容错机制,收集和管理开发和运行阶段的bug和异常,提示异常信息;建立统一的内存整理,提高系统内存使用效率。

利用NEWSBase开发平台提供的数据接口,开发人员可以很方便快捷地在现有组件上继承并使用现有的底层数据资源,使得软件开发难度降低,后期可维护性能更好。

2 系统功能展示

2.1 多源叠前地震数据导入

叠前叠后联合解释的基础,支持CMP道集、CRP道集、分方位CRP 、分方位角度道集、分方位叠后道集、角度道集等6类数据的直接导入(图2),其中CMP以及带方位的叠前数据是裂缝检测系统的数据来源。

图2 系统功能图示

2.2 实时部分叠加

包括偏移距—方位角(图3a)与入射角—方位角(图3b)2种部分叠加模式,通过该模式,实现对近中远偏移距(入射角)部分叠加数据体的获取,并进一步获得地震振幅的平面分布情况,检测是否存在明显的亮点、暗点以及采集脚印等信息;关键技术方面,主要采用了角度道集抽取算法(公式(1))与超道集提取,

(1)

其中:x为炮检距;t0为零炮检距双程旅行时间;VRMS为与t0时间对应的均方根速度;VINT为与t0时间对应的层速度;

通过上式,可以将偏移距道集转换为角度道集,将偏移距道集的振幅映射为角道集振幅。

在地震数据处理时候,CDP道集的形成能反映小面元的信息,叠加之后有压制噪音,增强有效信号,提高信噪比的功效。超道集则是将相邻若干个CDP道集放到一起,根据需要,按偏移距或方位角等排好序以供分析。

裂缝探测系统通过分析相邻CDP道集形成的CDP超道集的方位角信息,可计算裂缝的方向和强度。映射为角度道集的CDP超面元可以根据实际情况按照0°~8°,8°~15°,15°~25°等任意不同的角度范围划分方案进行叠加,提供近、中、远偏移距(入射角)的部分叠加剖面,为资料解释中弹性参数反演流程提供合理的基础数据。

a 0~30%偏移距—60°方位角部分叠加 b 8°~18°入射角—60°方位角部分叠加图3 不同偏移距(入射角)—方位角部分叠加

2.3 叠前裂缝检测

原理:利用P波在通过裂缝体时表现出很强的方位各向异性的特征[13-17],以动校前和动校后的三维地震道集数据为基础,从随炮检方位的P波动校速度变化、P波时差变化和P波振幅变化等3方面入手,采用余弦方程和椭圆方程最小平方拟合等手段,提取相应的裂缝发育主方位和裂缝发育密度等参数。

不同类型的数据有不同的处理流程,主要分为3个部分:

1)单点实时分析(人机交互) :对含有方位信息的叠前(叠后)道集,通过人机联动交互,提取叠前道集的各向异性特征[18-22](振幅、G值、时差等随方位角的周期性变化)实时计算单点裂缝发育强度和方向(图4),为各向异性数据体计算确定最优参数。

2)裂缝参数计算(批量处理) :对含有方位信息的叠前(叠后)道集,按单点分析试验的处理参数和流程,计算裂缝发育强度和裂缝方位信息(图5)。

3)裂缝综合显示(图6) :通过裂缝发育密度和方位信息,实时显示单位范围内裂缝方位玫瑰图、裂缝密度叠合图。

a 方位椭圆拟合 b 方位余弦拟合图4 单点联动分析

a 裂缝方向 b 裂缝密度图5 新疆玉北某工区裂缝方向及密度图

图6 裂缝综合统计显示

2.4 AVO派生属性交互分析系统

AVO解释的目的就是要把AVO信息与岩性和油气联系起来,揭示AVO属性异常和烃类关系,给予AVO属性的地质含义。这是一项综合性的分析方法,必须结合本地区地质和地球物理特点建立本区的AVO识别标志,结合地震、测井、地质和钻井资料,进行综合解释,以充分挖掘AVO信息的潜力,减少AVO解释的陷阱。AVO解释通常利用叠前道集记录、叠前地震属性、AVO反演、AVO属性交绘图、AVO烃类指示因子对岩性和油气进行定性和定量描述。从这个意义上讲,AVO技术更适于在油藏描述阶段使用。

在特定情况下,提取地震参数的交绘图推动了对非亮点储层的AVO分析。就像Smith等及其他人指出的那样,地震提取的AVO截距(P)和梯度(G)在不含油气的地层中进行交绘图解时常常形成意义明确的“背景趋势”,这个背景趋势的偏移可作为含油气显示[23-25]。对2种AVO属性(如截距和梯度属性)进行交绘,可以帮助我们更好地识别AVO异常并对其进行较合理的解释。AVO交绘分析对于检测油气特别是气藏有其独特的优势,增加了许多在常规剖面上得不到的信息,其结果简洁明了,易于分析,并且能突出由烃类因素引起的异常现象。P-G交绘图是一种理想的检测与岩性以及不同流体类型相关的AVO响应差异的方法。同时可以根据P-G交绘图的特征将砂岩分类,分析它们的物性特征,确定其是否为有利的油气储层。因此,AVO属性交绘图分析是进行井位部署研究时非常实用的一种特殊处理手段。

可以利用叠前地震资料的AVO反演获得多种属性,如截距、梯度、纵波速度、纵波阻抗、泊松比、弹性阻抗等,这为AVO交绘图分析提供了丰富的资料。我们可以从中选择多种AVO属性,综合利用这些属性对交绘图进行分析可以帮助解释人员提高AVO分析解释的可靠度。但由于这其中许多属性(如纵波速度—泊松比)的交绘图分析要以井资料交绘提供的先验信息为基础才能保证其分析的合理性,在无井资料可用的地区这些属性交绘图的应用受到限制。目前,在常用的众多AVO属性交绘图中,截距—梯度交绘图是在无井资料可利用的地区仍能取得较好分析效果的一类交绘图,而且截距—梯度交绘图也是国内外学者在AVO交绘图分析中研究最早、研究最多的一类典型的AVO交绘图,该类交绘图的分析和解释技术都比较成熟。因此,我们将以截距—梯度交绘图为例进行AVO交绘图分析,下面简单介绍该交绘图的基本原理。

(2)

(3)

(4)

式中:ΔVp是分界面两侧的纵波波速差,〈Vp〉是分界面两侧纵波平均波速,Δρ是分界面两侧的密度差,〈ρ〉是分界面两侧的平均密度,ΔVs是分界面两侧的横波波速差,〈Vs〉是分界面两侧横波的平均波速。由Gardner方程,密度和纵波速度之间满足如下关系:

(5)

式中:g为经验系数,同时根据泥岩基线,纵波速度和横波速度间的关系可近似表示为

Vp=mVs+c。

(6)

式中:m,c为经验系数,利用式(2)~(4),就可以得到梯度G的表达式:

(7)

AVO派生属性交互分析系统作为独立的应用插件集成在系统主框架中,主要完成如:截距P、梯度G、曲率C、横波S、密度变化率、碳氢指示、泊松比差、反射系数差以及流体因子等11类AVO派生属性体的批量计算与图形交互[26-29](图7a),用于获得可以指示烃类的属性体(图7b)。

a PG属性交汇 b 交汇反投影

图7 AVO属性交汇

3 结束语

研发了一套基于NEWS平台的叠前叠后联合解释系统,能够满足油气勘探中地震沉积分析的研究、弹性阻抗反演及裂缝型油气检测的需求,是一套集叠前裂缝检测交互分析、AVO属性交汇分析、地震作业管理和实时成果图形化工具为一体的综合性叠前油气检测系统,在实际应用过程主要具备了以下3个方面的特色:

1)充分利用了NEWS开放平台提供的高效资源接口,设计并研发了一套综合性的、服务于叠前弹性参数反演与叠前油气检测的专业技术软件,采用即插即用的可扩展设计模式,为后续解释性处理功能的进一步开发打下了坚实的基础;

2)提供的功能点多,用户交互参数试验时非常方便快捷,丰富的计算机图形学结合地球物理专业技术,使得室内解释工作更直观、明确;

3)目前在实际生产任务中投入使用,软件经过大量的现场试用,在准确性、实用性、稳定性、可操作性能方面得到了验证,已取得了较好的应用效果。

[1] 李少华,张昌民,彭裕林,等.储层不确定性评价[J].西安石油大学学报: 自然科学版,2004,19(5): 16-19,24.

[2] 徐雷鸣,蔡玉华.三维P波裂缝检测技术及其应用研究[C]//油气地球物理实用新技术-中国石化石油勘探开发研究院南京石油物探研究所2004年学术交流会论文集.北京: 中国石化石油勘探开发研究院,2004.

[3] 赵思为,贺振华,熊晓军,等.方位P波裂缝检测技术在川东北裂缝型储层中的应用[J].石油地球物理勘探,2010,45(2): 260-264.

[4] 曲寿利,季玉新,王鑫,等.全方位P波属性裂缝检测方法[J].石油地球物理勘探,2001,36(4): 390-397.

[5] 侯成福,侯伯刚,谢春临.黄骅坳陷歧口凹陷AVO属性应用[J].大庆石油地质与开发,2008,27(4): 123-126.

[6] 姚秋明,岳承祺,魏嘉,等.NEWS油藏综合解释系统软件的产品管理和建议[C]//中国地球物理学会第二十三届年会论文集.北京: 中国地球物理学会,2007: 18-19.

[7] 刘永宁,魏嘉,仇正兰.NEWS BASE3.0数据集成平台[C]//中国石化石油勘探开发研究院南京石油物探研究所2004年学术交流会论文集.北京: 中国石化石油勘探开发研究院,2004: 1-2.

[8] 陈楠,祝媛媛,张光德,等.基于QT的地震勘探可扩展平台研发与应用[J].华北地震科学,2013,31(4): 31-36.

[9] 郝守玲,赵群.裂缝介质对P波方位各向异性特征的影响——物理模型研究[J].勘探地球物理进展,2004,27(3): 189-194.

[10] 陈楠.三维空间内近地表激发井深设计插件的开发与应用[J].地球物理学进展,2015,30(2): 940-946.

[11] 李涛,杨克荣,韩小松,等.酒泉盆地鸭西地区白垩系岩性油藏控制因素分析[J].岩性油气藏,2010,22(S): 14-17.

[12] 杨凯,郭肖.裂缝性低渗透油藏三维两相黑油数值模拟研究[J].岩性油气藏,2009,21(3): 118-121.

[13] 刘开元.裂缝介质转换波方位各向异性研究[J].岩性油气藏,2011,23(1): 90-93.

[14] 齐晴,曲寿利,李振春,等.也门S2区块叠前、叠后裂缝综合预测方法应用研究[J].石油物探,2014,53(5): 603-608.

[15] 程冰洁,徐天吉.转换波方位各向异性裂缝检测技术研究及应用[J].地球物理学进展,2012,27(2): 575-581.

[16] 蒋春玲,刘文卿,谢春辉,等.叠前全方位裂缝预测方法应用研究[J].石油地质与工程,2015,29(6): 72-75.

[17] 黄伟传,杨长春,王彦飞.利用叠前地震数据预测裂缝储层的应用研究[J].地球物理学进展,2007,22(5): 1602-1606.

[18] 杜启振,杨慧珠.方位各向异性介质的裂缝预测方法研究[J].石油大学学报: 自然科学版,2003,27(4): 32-36.

[19] 敬兵,刘忠亮,张敏,等.窄方位角地震资料叠前裂缝预测方法研究[J].中国石油和化工标准与质量,2014(23): 65-66,4.

[20] 南珺祥,王素荣,姚卫华,等.鄂尔多斯盆地陇东地区延长组长6-8特低渗透储层微裂缝研究[J].岩性油气藏,2007,19(4): 40-44.

[21] 唐群英,尹太举,路遥,等.川东北普光地区须家河组裂缝特征描述[J].岩性油气藏,2012,24(2): 42-47.

[22] 王志萍,秦启荣,王保全,等.四川盆地大邑地区须家河组裂缝成因探讨[J].岩性油气藏,2012,24(3): 33-38.

[23] 李宁,苏云,田军,等.AVO流体反演技术在川东北某区烃类检测中的应用[J].岩性油气藏,2012,24(5): 102-106.

[24] 应倩.基于地震岩石物理的致密砂岩流体识别及分析[D].成都: 成都理工大学,2013.

[25] Smith G C,Gidlow P M.Weighted stacking for rock property estimation and detection of gas[J].Geophysical Prospecting,1987,35(9): 993-1014.

[26] 徐丽英,方炳钟,孙立旭,等.AVO技术在铁匠炉地区油气检测中的应用[J].岩性油气藏,2011,23(5): 73-77.

[27] 熊定钰,钱忠平,赵波.拟合AVO属性反演[J].石油地球物理勘探,2005,40(6): 646-651.

[28] 张中杰.地震各向异性研究进展[J].地球物理学进展,2002,17(2): 281-293.

[29] 杨勤勇,赵群,王世星,等.纵波方位各向异性及其在裂缝检测中的应用[J].石油物探,2006,45(2): 177-181.

附:关键代码示例

//2.2实时部分叠加代码示例

//部分叠加代码

//1个方位原始数据总道数

int nCount = objIndexMatrix.getData()[nRow][nCol].size();

Q3PtrList

float* pDataOrigin = NULL;

无功补偿也被称之为无功功率补偿,在供电系统中,对于电网功率因数有着良好的提高作用,同时对降低供电变压器及输送线路中的先损耗和提高供电效率,改善供电环境都是十分重要的。一般而言,在配电系统中,无功补偿装置是一个不可缺少的基础装置,有着十分重要的地位与作用。在变电工作中,合理的无功补偿装置不但可以最大限度的降低线路造成的电能损耗,同时对于提高供电质量,供电稳定性有着重要意义。反之,如果在工作中电力系统中无功补偿装置的选择不当,极容易造成供电系统中电压出现大幅度变动,甚至是带来严重的谐波隐患和现象。目前常见的无功补偿主要可以分为视在功率、有功功率和无功功率三种。

int nIndexOrigin = 0;

double dbTotal = 0.0;

//获取地震数据

for (i = 0;i < nCount; i++)

{

nIndexOrigin = objIndexMatrix.getData()[nRow][nCol][i];

pDataOrigin = pPrestackGather->getTraceData()->getData()[nIndexOrigin];

listData.append(pDataOrigin);

//叠加

for ( i = 0;i < nSampleCount;i++)

{

for (j = 0;j < nCount;j++)

{

dbTotal += pDataOrigin[i];

}

pData[i] = dbTotal / (double)nCount;

}

2.4 AVO派生属性交互分析系统PG属性计算代码示例

//AVO属性计算

//P属性示例

void AVO_P(float *pfCofA,int nSample,float fSampInc,float *result,int nCoefm)

{

memset(result,0,sizeof(float) * nSample);

int i;

for(i = 0; i < nSample; i++)

{

result[i] = pfCofA[i * nCoefm];

}

//带通滤波,消除相邻样点之间的高频误差

int nstart = 0;

for(i = 0; i < nSample; i++)

{

if(result[i] != 0)

{

nstart = i;

break;

}

}

eliminate_Hfrenquency_error(result + nstart,nSample - i,fSampInc / 1000);

}

//G属性示例

void AVO_G(float *pfCofA,int nSample,float fSampInc,float *result,int nCoefm,int nMethodchoose)

{

memset(result,0,sizeof(float) * nSample);

int i;

if (nMethodchoose==0)

{

if(nCoefm == 3)

{

for(i = 0; i < nSample; i++)

{

result[i] = pfCofA[i * nCoefm] + pfCofA[i * nCoefm + 1];

}

}

else

{

for(i = 0; i < nSample; i++)

{

result[i] = pfCofA[i * nCoefm + 1];

}

}

}

else

{

for(i = 0; i < nSample; i++)

{

result[i] = pfCofA[i * nCoefm + 1];

}

}

//带通滤波,消除相邻样点之间的高频误差

int nstart = 0;

for(i = 0; i < nSample; i++)

{

if(result[i] != 0)

{

nstart = i;

break;

}

}

eliminate_Hfrenquency_error(result + nstart,nSample - i,fSampInc / 1000);

}

//带通滤波示例源码

void eliminate_Hfrenquency (float *SingleTrc,int N,float nSampInc)

{

float fflag[4]={0};

float ampflag[4]={0};

float *filt;

int kN;

kN = 256; // the smallest is 512.

do

{

kN = kN*2; // the padding number

}while(kN //qWarning(QString("kN%1").arg(QString::number(kN))); float a1 = log((float)kN); float a2 = log(2.0); int NN=a1/a2; fflag[0]= 5.0;//低截 fflag[1]= 10.0;//低通 fflag[2]= 80.0;// 高通 fflag[3]= 100.0;// 高截 ampflag[0]= 0.0,ampflag[1]= 1.0,ampflag[2]= 1.0,ampflag[3]= 0.0;//低截到低通振幅从0-1,高通到高截振幅从1-0 filt = (float *)malloc(sizeof(float)*kN); memset(filt,0,kN*sizeof(float)); polygonalFilter1(fflag,ampflag,4,kN,nSampInc*0.001,filt); float *re=(float *)malloc(kN*sizeof(float)); float *ri=(float *)malloc(kN*sizeof(float)); float *fr=(float *)malloc(kN*sizeof(float)); float *fi=(float *)malloc(kN*sizeof(float)); float *out=(float*)malloc(kN*sizeof(float)); memset(out,0,kN*sizeof(float)); for (int i=0;i { out[i]=SingleTrc[i]; } memset(re,0,kN*sizeof(float)); memset(ri,0,kN*sizeof(float)); memset(fr,0,kN*sizeof(float)); memset(fi,0,kN*sizeof(float)); for (int j=0;j { re[j]=out[j]; } kkkfft1(re,ri,kN,NN,fr,fi,0,0); //傅里叶变换 for (int j=0;j { fr[j]=fr[j]*filt[j]; fi[j]=fi[j]*filt[j]; } memset(re,0,kN*sizeof(float)); memset(ri,0,kN*sizeof(float)); kkkfft1(fr,fi,kN,NN,re,ri,1,0); //逆傅里叶变换 for (int j=0;j { SingleTrc[j]=re[j]; } free(filt); free(re); free(ri); free(fr); free(fi); free(out); } Design and Development of the Combined Interpretation System Based on NEWS Platform CHEN Nan,XU Lei-ming,ZHU Ling-yan (Sinopec Geophysical Research Institute,Nanjing 211103,China) In this paper,the design and development of the software system for the combined interpretation of pre stack is introduced.The system is based on NEWS platform,an oil and gas comprehensive interpretation system platform developed by the research institute of petroleum exploration technology of Sinopec.Through the business resources and service interfaces provided by the NEWS platform,the data of pre stack seismic data are partially overlapped by the point,line and plane,which is convenient for users to quickly analyze the advantages of overlay parameters,real-time pre stack AVO attributes (such as gradient P,slope G,curvature C profile) and the direction of Pyramid to noise and other functions.The reservoir prediction and hydrocarbon detection can be carried out more conveniently by geological workers.On the basis of automatic tracing along the time line,by means of simulating ellipse and cosine fitting analysis of the selected surface element,using the variation of the amplitude of the target layer with azimuth offset / incident angle,the general trend effect of micro cracks in the statistics of the surface elements,the development direction and strength of the crack are estimated.A set of integrated pre stack oil and gas analysis system is formed,which is a set of pre stack fracture detection,pre stack gather attribute analysis,AVO attribute intersection analysis and results visualization tools. NEWS; plug-in; post stack; fracture; explained 陈楠,徐雷鸣,朱凌燕.基于NEWS平台的叠前叠后联合解释系统设计与开发[J].华北地震科学,2016,34(4):40-48. 2016-06-17 国家科技重大专项“大型油气田与煤层气开发”(2011ZX05035) 陈楠(1980—),男,四川泸州人,高级工程师,主要从事油气地球物理方法研究与软件开发工作.E-mail:cnzyy2000@126.com P315-3 A 1003-1375(2016)04-0040-09 10.3969/j.issn.1003-1375.2016.04.007