考虑组织学习的组织惯例变化研究

2016-12-26林润辉谢宗晓

米 捷,林润辉,谢宗晓

南开大学 商学院,天津 300071

考虑组织学习的组织惯例变化研究

米 捷,林润辉,谢宗晓

南开大学 商学院,天津 300071

组织惯例是构成组织能力的重要方面,对于其变化性的研究近年来成为管理领域的研究焦点。聚焦于分析组织惯例形成和变化的微观过程,组织记忆构成了惯例的明示例证,而惯例的表述行为体现在组织对于重复性任务的执行,从个体和组织层面同时研究惯例的变化,既需要研究个体关于惯例的陈述性知识的变化,也需要获知组织解释图式的形成和发展。根据组织学习的经典模型,组织筛选优秀个体并进行知识编码以及个体对于组织已编码知识的学习分别表示惯例认知被精炼和社会化的过程。组织惯例明示例证变化的内在推动力是组织学习的持续进行,模拟组织知识精炼和个体社会化过程同时作用下的组织惯例变化情况。

通过计算实验的方法,构建Multi-Agent仿真模型,研究多主体参与下组织惯例对于外部环境的适应性变化。用一个有先后执行次序的行动序列表示组织惯例,异质性个体对于子任务的执行顺序有差异化的认知,个体对于已编码知识的学习是陈述性知识趋同的过程,放缓个体对于组织知识的学习速度,可以给组织保留更多的变异,有利于组织的探索式学习。

用个体和组织主观认为的最优任务执行顺序与环境要求的最优任务执行顺序的匹配度反映组织知识水平,任务序列匹配度的改变用来表征组织惯例的变化情况。不同的组织学习模式下,个体陈述性知识和组织解释图式呈现不同的变化特征,组织惯例的优化速度和优化程度也会表现出差异性。

研究结果表明,当现有组织惯例与环境不匹配时,个体向组织的编码学习速度过快(利用式学习),无益于与组织惯例相关的组织解释图式和个体的陈述性知识的发展;降低个体向组织的编码学习速度(探索式学习),有助于保留惯例的有利变异。提高组织向个体编码学习的速度,有利于组织惯例的改进。当组织采用“先探索、后利用”的组织学习策略时,组织知识水平和个体平均知识水平增长幅度最大,组织惯例的优化最为明显。组织人员流动可以帮助组织获取对惯例进化有利的变异,此时应该加快组织编码学习的速度。频繁的人员流动会影响群体中与组织惯例相关的陈述性知识的发展,此时组织应强化利用式学习行为。

组织学习;组织惯例;动态变化;计算实验;Multi-Agent仿真

1 引言

组织惯例研究近年来不断兴起并成为组织领域研究的重要议题,其中对组织惯例变化性的研究是组织惯例研究最活跃的领域。组织惯例并非总是效率和组织能力的代名词,组织有时也在执行陈旧过时的惯例。值得注意的是,一些陈旧的惯例在新的情景下非但没有价值,还会影响组织的运行效率,甚至削弱组织能力[1]。当组织面临一个新的环境时,原有的惯例与环境之间会出现不匹配,因此,组织惯例需要不断改变,以适应新的环境[2-3]。组织惯例是组织记忆的一种形式,组织惯例的变化过程也是组织学习的过程[4]。学者们虽然已经注意到组织惯例与组织学习的联系[5],却较少从组织学习的角度分析组织惯例变化的动态过程。本研究试图解决的问题是,不同的组织学习模式将如何影响组织惯例的更新和优化。

无论聚焦于组织惯例的变化性特征还是稳定性特征,从能力的视角看,都应该强调组织惯例的效率[6]。因此,本研究将利用重复性任务执行顺序的优化反映组织学习对于组织惯例的影响。从解析范式看,组织惯例可以从宏观和微观层面进行分析。组织惯例的变化过程,也是组织学习的过程。将MARCH[7]的组织学习模型应用于对组织惯例的分析,可以从微观层面分析组织惯例的变化过程。基于多Agent的计算实验方法构建的人工社会系统适用于分析人群互动行为和系统的演化规律[8],本研究利用这种方法,对不同组织学习模式下的组织惯例变化行为展开研究。

2 相关研究评述

2.1 组织惯例的内涵和特征

惯例是组织完成日常性和重复性事务的中心要素[1]。 MARCH[9]认为惯例是由多个行动者参与的程序性活动;COHEN et al.[10]认为惯例的产生源自组织解决复杂问题的需要和对外部压力的反应;NELSON et al.[11]从组织演化的角度,利用组织遗传基因隐喻组织惯例,认为惯例是组织中的稳固成分并决定组织的行为;WINTER[12]认为组织惯例作为一种高度程式化和可重复性的行为,构成了组织的动态能力。迄今为止,学者们从不同视角对组织惯例进行定义,参考FELDMAN et al.[13]的总结性研究,组织惯例可描述为一种涉及到组织中多个参与者的、重复性的和具有连锁顺序的活动。

区别于组织的其他行为,组织惯例有其自身的特征。①从行为模式的角度看,组织惯例既具有互动性和集体参与性[14],也是一种循环发生的活动形式[15],这意味着组织内部只涉及个体的或偶发性的行为模式不能称之为组织惯例。②集体性的参与以个体对组织当前行为的广泛认同为基础,个体间的沟通和对任务理解的共享是惯例形成的条件[16]。③传统理论认为惯例是一种重复性的无意识行为[17],而FELDMAN et al.[18]则否定了这样的观点,认为惯例的执行占用个体的认知资源。④惯例的稳定性是相对的,随着组织环境的变化和组织学习的持续进行,惯例也在持续的变化[13,18-19]。

2.2 组织层面的惯例解析范式

在FELDMAN et al.[18]的开创性研究中,惯例被认为是由两个重要部分组成,分别是明示例证和表述行为。明示例证是惯例的理想化和原则化形式,是对惯例的抽象化;表述行为是由惯例到行为的具体化,是特定的行动者在特定环境下的具体行为。明示例证可以作为具体行为的模板和规范化的目标。人们在惯例的执行过程中为了节省认知资源,往往使用明示例证来应对纷繁琐碎和难以应付的活动[13]。分散的和偶发的行为无法成为惯例,只有当行为被不断重复并被组织成员认可,组织惯例才能真正形成。这个过程体现了在重复性活动的执行过程中认知被持续的加工以及由此引发的组织惯例由表述行为到明示例证的生成过程[20]。

学者们已经注意到组织学习、图式和惯例演化之间的关系[21]。在宏观层面,RERUP et al.[19]提出组织解释图式的概念,认为组织解释图式是组织对惯例实施的总体知识结构和观点的集合,他们通过试误学习的桥梁作用,从组织解释图式的角度研究了组织惯例的变化。RERUP et al.[19]将试误学习分为应对惯例实施过程中的试误学习和应对组织解释图式中支持解释图式与实施解释图式不匹配的试误学习。支持解释图式强调对组织惯例的认知,实施解释图式则强调组织特有的行动模式。RERUP et al.[19]的研究搭建起了组织惯例演化与组织学习之间的桥梁,使我们可以从组织学习角度进一步分析组织惯例的演化规律。

2.3 个体层面的惯例解析范式

先前组织领域一些学者的仿真研究已经涉及到惯例的概念,但他们把组织整体作为分析单元,而不是对由个体构成的群体进行建模[22-24]。个体的知识和经验不但是组织惯例和以惯例为基点的组织能力形成的微观基础,也决定着组织惯例的执行效率[25]。个体对于惯例的认知并非稳定的,随着个体对惯例执行过程的参与,个体对于惯例的理解发生着动态调整[26]。在多主体共享经验和进行观点碰撞的过程中,个体对于惯例执行效率的认知得以提升[27]。仅靠个体经验共享是不够的,差异化和分布式存储的惯例认知要想被加速提升,需依赖群体对个体观点的精炼,这就涉及组织对个体进行知识编码化的过程[28]。

个体的程序式记忆和陈述式记忆包含了对于先前日常事务处理经验的积累[29-30]。其中,程序式记忆代表一种可以机械重复和无意识的行为,陈述式记忆为知识在具体情景下的应用提供了基础[31]。交互式记忆则可以为组织提取分布式的个体认知,形成集体行动的能力[32]。MILLER et al.[33]从微观层面入手,用程序式记忆、陈述式记忆和交互式记忆3种个体层面的记忆解释并具体化FELDMAN et al.[18]提出的组织惯例中的明示例证。MILLER et al.[33]的逻辑是,经验式学习通过组织惯例中的表述行为影响明示例证的形成,个体通过明示例证下包含的3种记忆执行组织惯例。3种记忆是个体学习能力的体现,个体的学习过程影响了组织惯例的形成及任务执行效率。由于程序式记忆在短期内很难提升[15],因此MILLER et al.[33]主要模拟了陈述式记忆和交互式记忆对组织惯例变化的影响。

MILLER et al.[33]从个体和组织的角度研究个体学习行为和组织惯例发展的动态关系。然而,这种由微观推及宏观的分析方式没有考虑组织惯例中集体信念和共享认知。FELDMAN et al.[18]的研究将惯例视为知识结构和具体行为的统一体,对惯例的理解存在于个体层面,对惯例的执行却体现在组织层面。RERUP et al.[19]的研究从组织学习的角度出发,主要关注知识在组织层面的变化,而个体认知在组织惯例变化中所起的作用却没有受到足够关注。本研究在上述研究的基础上,把个体关于惯例认知的改变作为切入点,将组织学习的过程纳入到对惯例变化的分析中。

3 组织学习与组织惯例变化过程分析

分析组织惯例的变化,离不开对组织惯例的内部结构和惯例执行的微观过程的分析[34]。组织惯例作为组织动态能力的重要组成部分,是不断发展变化的。组织动态能力只有通过学习才能获取,而这个学习的过程也是涉及组织运行的各项惯例被改进的过程[27]。LEVITT et al.[4]认为,组织惯例是组织知识的一种存储形式。仅从惯例的行为表象去研究惯例的变化是不够的,要深入分析惯例形成和发展的驱动力,就需要将组织学习的微观过程纳入到对组织惯例变化的分析中[35]。

仅从静态的观点看,组织现有的惯例集合是组织记忆的体现,而从动态的观点看,组织学习的过程也伴随着惯例形成和改变[36]。DARR et al.[37]认为,组织现有的惯例集合是组织将不成文的工作传统和非标准的工作程序编码的成果;FELDMAN et al.[13]也认为,惯例的明示例证是一种模板化的、标准的任务解决程序。惯例作为一种记忆形式,不仅对组织先前的经验进行积累,同时也代表了一种集体行动的准则[38]。HUTCHINS[39]认为组织惯例体现了程序性知识的累积过程,表现为组织对重复任务处理能力的提升。记忆在惯例的发展过程中不断被编码,这代表了一种组织学习的有效形式[40]。上述研究将惯例视为组织记忆,将惯例的变化视为组织层面的学习。BECKER[1]从个体学习的角度进行分析,认为惯例是组织经验和先前知识的积累,惯例系统的产生可以被看作是个体陈述性知识被编码化的过程。在惯例被实施的过程中,个体在集体行动中不断积累解决问题的经验。如果这种经验来自对组织内已有问题解决模式的学习,这个过程就可被视为个体向组织编码学习的过程。

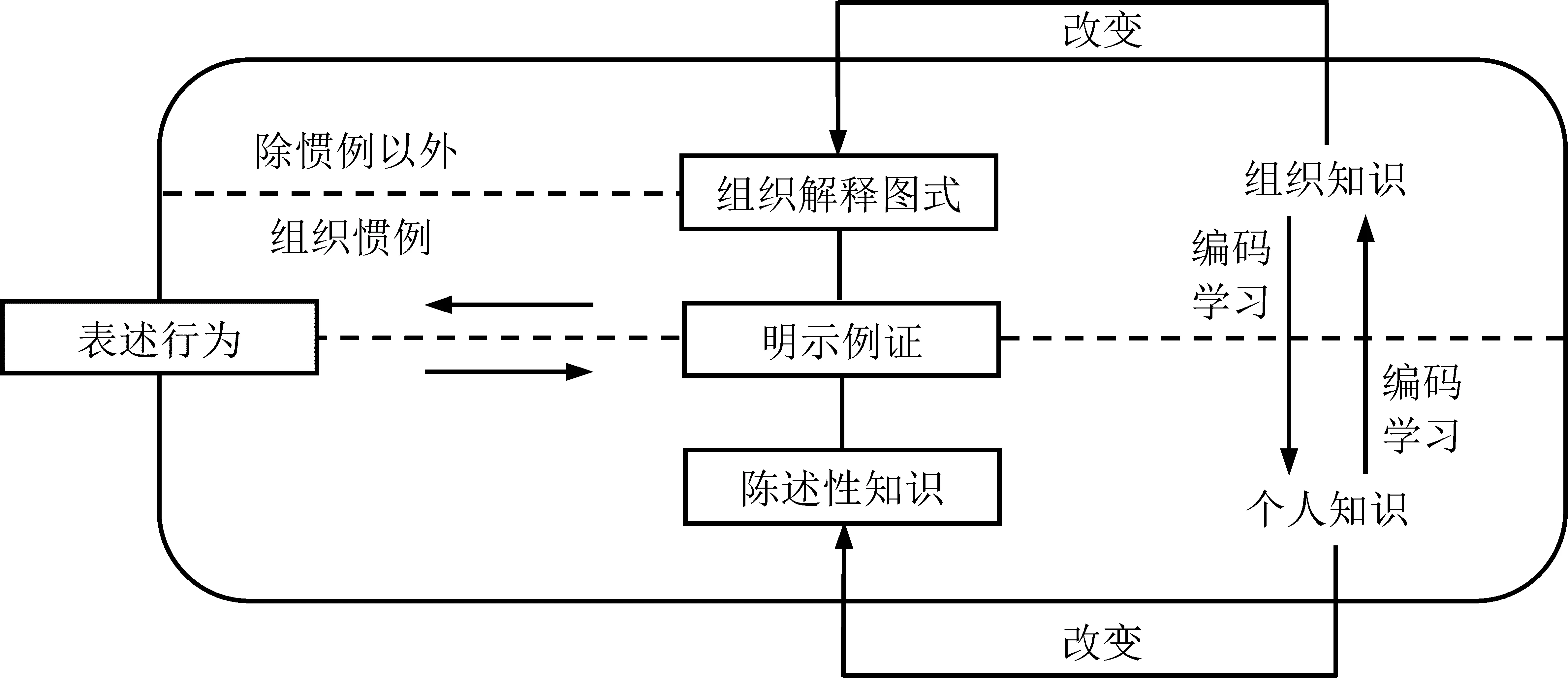

RERUP et al.[19]定义的组织解释图式描述了一种组织知识结构,是一种指导组织成员行动的共享的理论基础和价值观。FELDMAN et al.[13,18]所定义的组织惯例的明示例证与完成具体工作的活动紧密相关,是一种仅与组织惯例相关的知识。组织惯例的明示例证究竟体现了一种组织知识结构,还是一种个体对惯例差异化的认知,FELDMAN et al.[18]未给出明确的解释。组织解释图式的变化和发展作为组织学习的结果,对组织惯例的影响是一种自顶向下的过程。MILLER et al.[33]从个体学习层面入手,试图通过对个体记忆的研究解释组织惯例的明示例证和组织惯例的变化,是一种自底向上的过程。研究组织惯例的演化,应该分析个体层面的惯例与组织层面惯例之间的相互影响过程[41]。MARCH[7]的组织学习模型恰好融合了个体层面的学习过程和组织层面的学习过程,这个模型有助于将组织惯例的组织解释图式和个体陈述性知识整合到同一个分析框架。MILLER et al.[33]、FELDMAN et al.[18]和RERUP et al.[19]的研究代表了分析组织惯例的3种解析范式。结合MARCH[7]提出的模型,本研究构建组织惯例的3种解析范式与组织学习的关系,见图1。图1中间虚线的上方为组织层面的知识,下方为个体层面的知识;组织学习的过程包括组织从所挑选的个体集中进行知识编码以及个体从组织的已编码知识中进行学习。

图1 组织惯例与组织学习关系示意Figure 1 Relationship Diagram between Organizational Routines and Organization Learning

BECKER[1]认为,组织学习和惯例的演化需要经历一个由惯例变异的出现、惯例的选择式执行和惯例组合的保留(variation-selection-retention,V-S-R)3个过程构成的螺旋,这种来自生物遗传选择理论的观点很好地解释了组织学习下的惯例演化过程。惯例在执行过程中产生的明示例证的变异,可以被看作是集体学习下惯例被不断改变的过程[21]。这里的变异指试图融入现有惯例集合的尝试性的行为,包括组织即兴或惯例的有意改变等,后文中使用的变异一词也是此意。试误式学习促使组织产生校正性的变异,使组织摆脱前期路径的锁定,呈现波型持续演变的轨迹[42]。组织学习的过程,既包含了对已有惯例的利用,也包括了对新惯例的探索。组织需要在已有知识的选择利用与新知识的产生之间维持一个平衡,这关系到组织当前的运行效率和长期的竞争力。MARCH[7]的模型巧妙地利用知识的编码速率刻画探索式学习和利用式学习的特征。组织在知识水平较高的个体中构建潜在的编码集,这被MARCH[7]称为精炼;个体也通过向组织进行已编码知识学习的方式提高自身的知识水平,这个过程被称为社会化。本研究从个体和组织间编码学习的过程入手,建立体现组织惯例更新和优化过程的模型。

组织在实践中的演化优势很大程度上受到探索式学习和利用式学习的影响,而对于变异的筛选程度则反映了这两种组织学习的特征。也就是说,实践过程中的探索式学习有利于产生更多的变异以及对于变异的采纳。进行重复性工作的过程中,包含了组织的利用式学习。组织解释图式在惯例的反复执行中得以发展,组织活动的参与者通过修正和加入新的规则,使惯例得以改进[43]。组织所面临的外部环境决定了惯例并不总是缓慢地改进,新技术的引入、市场的剧烈变化和商业模式的改变可能导致惯例发生剧烈变化[44]。MINER et al.[45]发现在新项目开发过程中,组织成员进行的探索式学习活动导致原有的惯例发生了很大改变;EDMONDSON et al.[46]通过对16家医院的案件进行研究,发现新技术的引入会使已有惯例失效,组织组建的小组通过集体的探索式学习建立并强化新的惯例。在不同的组织学习策略下,惯例的变化表现出不同的特征,本研究模拟分析不同的组织学习模式对惯例变化的影响。

4 模型构建和计算实验分析

4.1 模型构建

计算机仿真和多主体建模的方法作为实证研究的重要补充[47-48],可以帮助研究人员揭示惯例发展的动态过程。把组织视为一个由多个异质性个体构成的系统,与组织惯例相关的陈述性知识存贮在每个个体的记忆中。同时,所有个体具有共享的组织图式,组织惯例的执行过程体现在组织对于重复任务的解决过程中。COHEN et al.[15]认为,组织惯例可以被描述为具体的和触发式的行动序列。本研究将COHEN et al.[15]提出的行动序列具体化,参照MILLER et al.[33]的做法,构建一系列待完成任务,这个待完成任务由若干个子任务构成,子任务的执行有先后顺序。

定义一个包含了m项子任务的任务Task,第j项子任务的执行顺序的实际排序号记为STask(j),任何时刻都只能有且只有一项子任务被执行。组织中的行动参与者完成子任务的先后顺序取决于任务优先度向量ro和与之对应的任务执行顺序向量so。假设组织中的每个行动者都具有一项技能,对应于一个子任务。某一时刻,当某项子任务到达某个行动者时,如果这个行动者不具备完成该项子任务的技能,将会把子任务交给周围的某个行动者。

个体的知识与外部环境的匹配度越高,则他的知识水平越高,组织也是如此。对于个体a而言,ra与r的匹配度越高,则a的知识水平Ka的值也越大,即

(1)

ro与r的匹配程度也决定了组织的知识水平Ko,即

(2)

组织内所有个体具有的知识可以用组织平均知识水平AvgK表示,即

(3)

持续性的渐进式学习不断影响着组织和个体的行为,这种学习模式不含有断点和跃迁[50]。本研究模型中的组织学习过程也是一种渐进式学习,参考MARCH[7]的组织学习模型,本模型中组织学习也由个体向组织编码学习知识和组织向个体编码学习知识两个并行的过程构成。每个时刻,组织识别高于组织知识平均水平的个体,并向这些个体进行编码学习。组织知识的更新方式为

(4)

其中,t为计算机模拟的每一时刻,p1为组织向个体编码(组织精炼)学习的速度,Ur为组织挑选的候选编码集。

每一时刻,个体也不断向组织学习编码知识,个体知识的更新方式为

(5)

其中,p2为个体向组织编码(个体社会化)学习的速度。

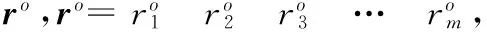

惯例的变化过程是在“前惯例”的基础上不断修正和自我扬弃的过程[51]。初始状态的向量ro为与组织所面临的环境不完全匹配的“前惯例”,随着组织向个体编码学习以及个体向组织编码学习过程的持续,向量ro和ra与向量r的匹配度不断提高。个体和组织随之不断调整对子任务执行顺序的认知,即向量so和sa不断发生调整。这将会进一步影响惯例的表述行为,优化过程见图2。图2展示了随着组织学习过程的进行,个体a与组织惯例相关的陈述性知识(由ra体现)的变化,进而引起对于子任务执行序列由sa体现的认知的变化过程。图2中的↑为某项子任务的优先度赋值在增大,↓为某项子任务的优先度赋值在减小。对组织而言,组织知识水平的变化反映了组织解释图式的变化,组织内个体平均知识水平的变化反映了个体陈述性知识的调整。

对于第i项子任务,组织与环境完美匹配的任务执行顺序是OSTask(i),而子任务i的实际执行顺序的排序号为STask(i),当组织执行完第j(i≤j)项子任务时,任务执行顺序的偏差累积记为QR(j),见(6)式。对于第q个任务Task,任务执行顺序的偏差记为QR(j)q。QR(j)体现了惯例执行效率的变化,STask(i)和OSTask(i)的差值越大,任务执行的效率越低。

(6)

4.2 计算实验和结果分析

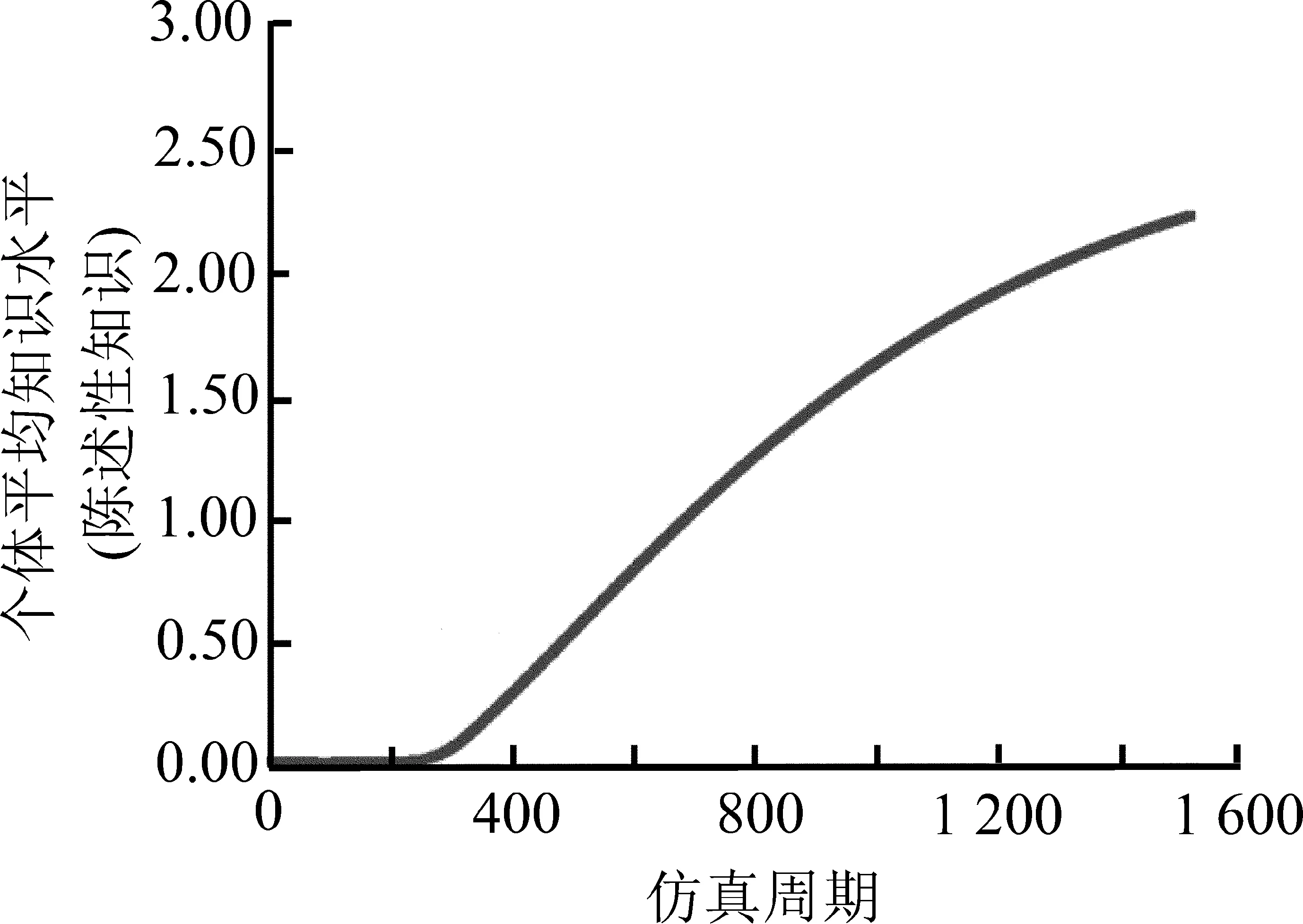

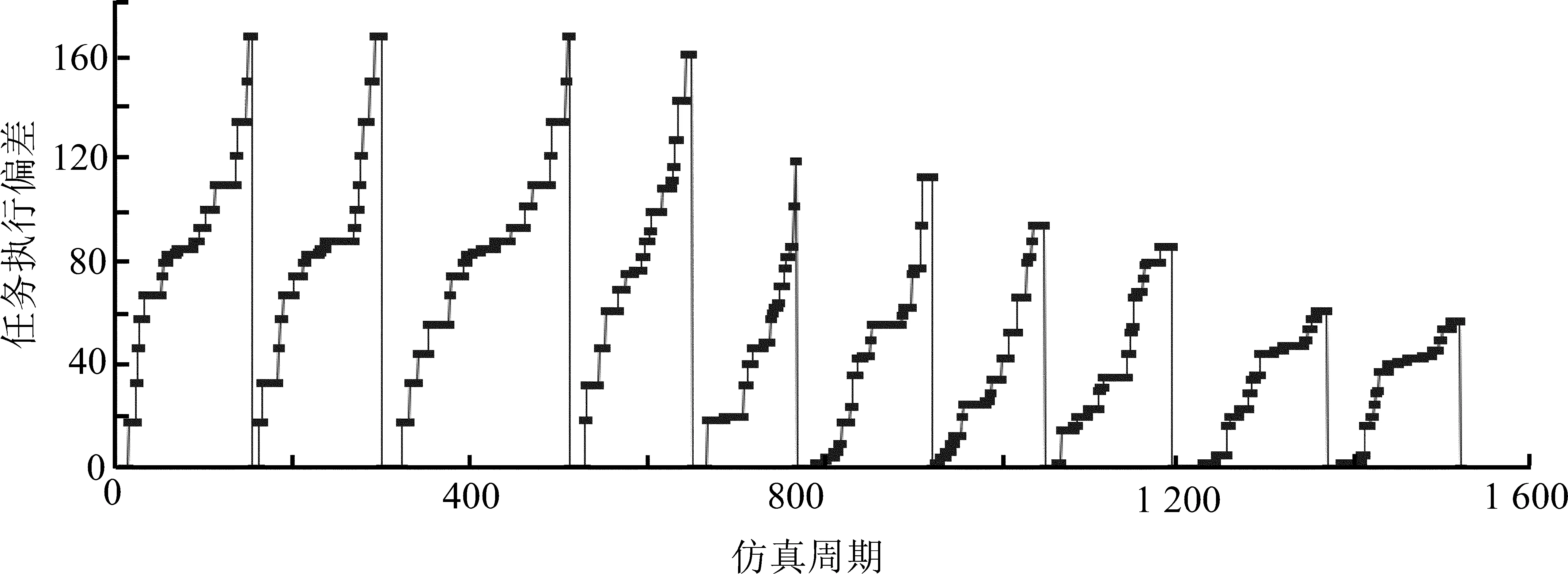

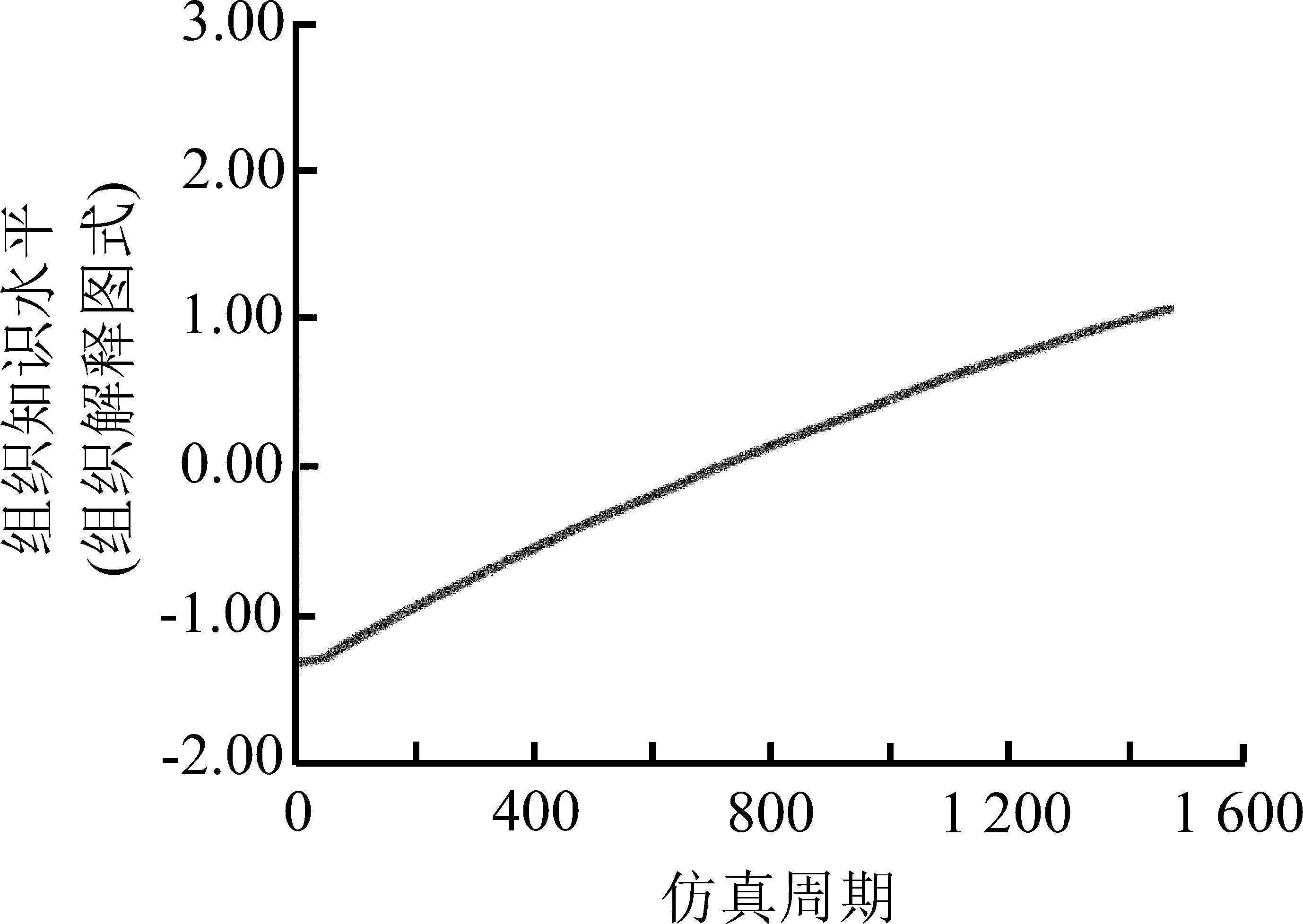

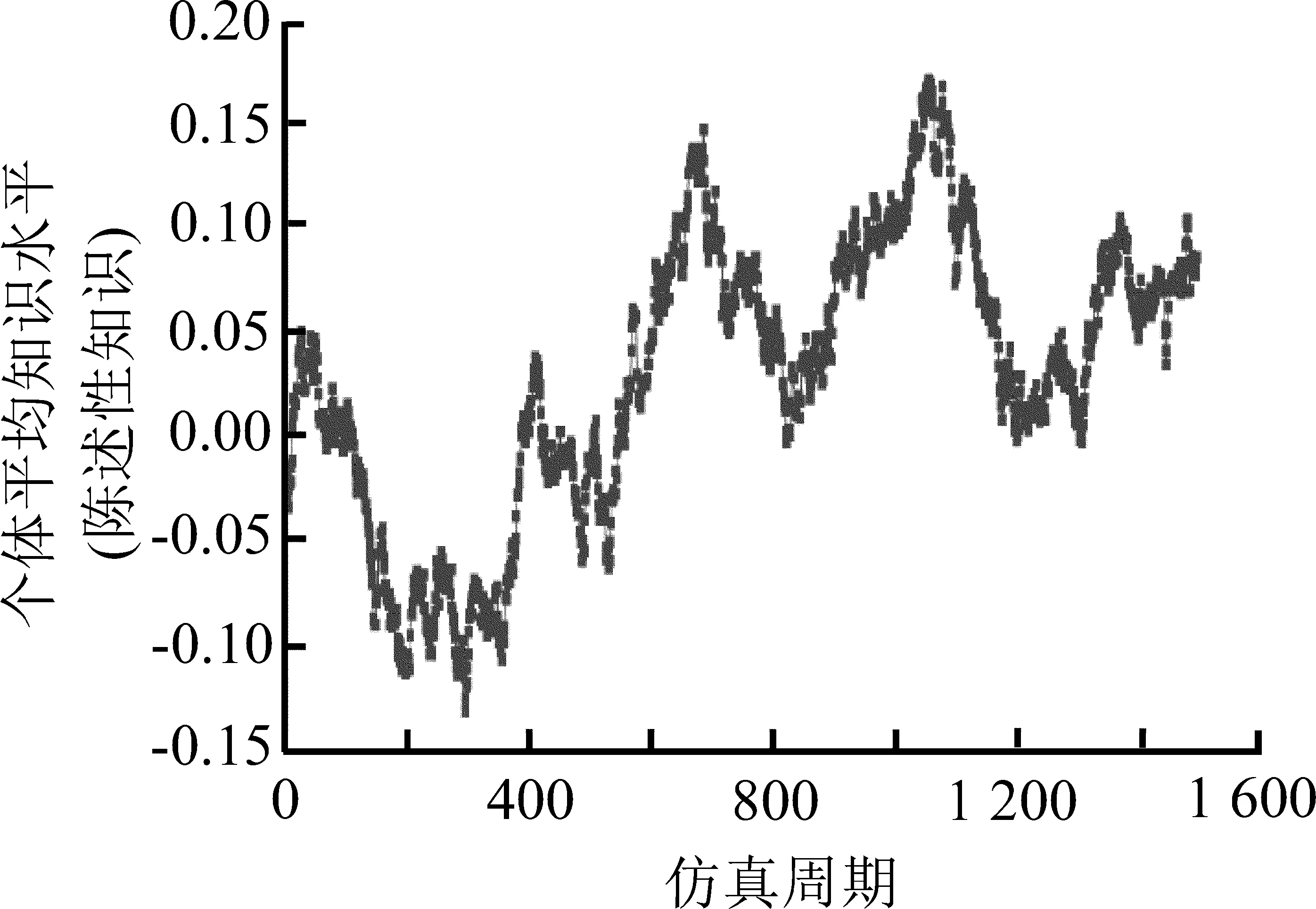

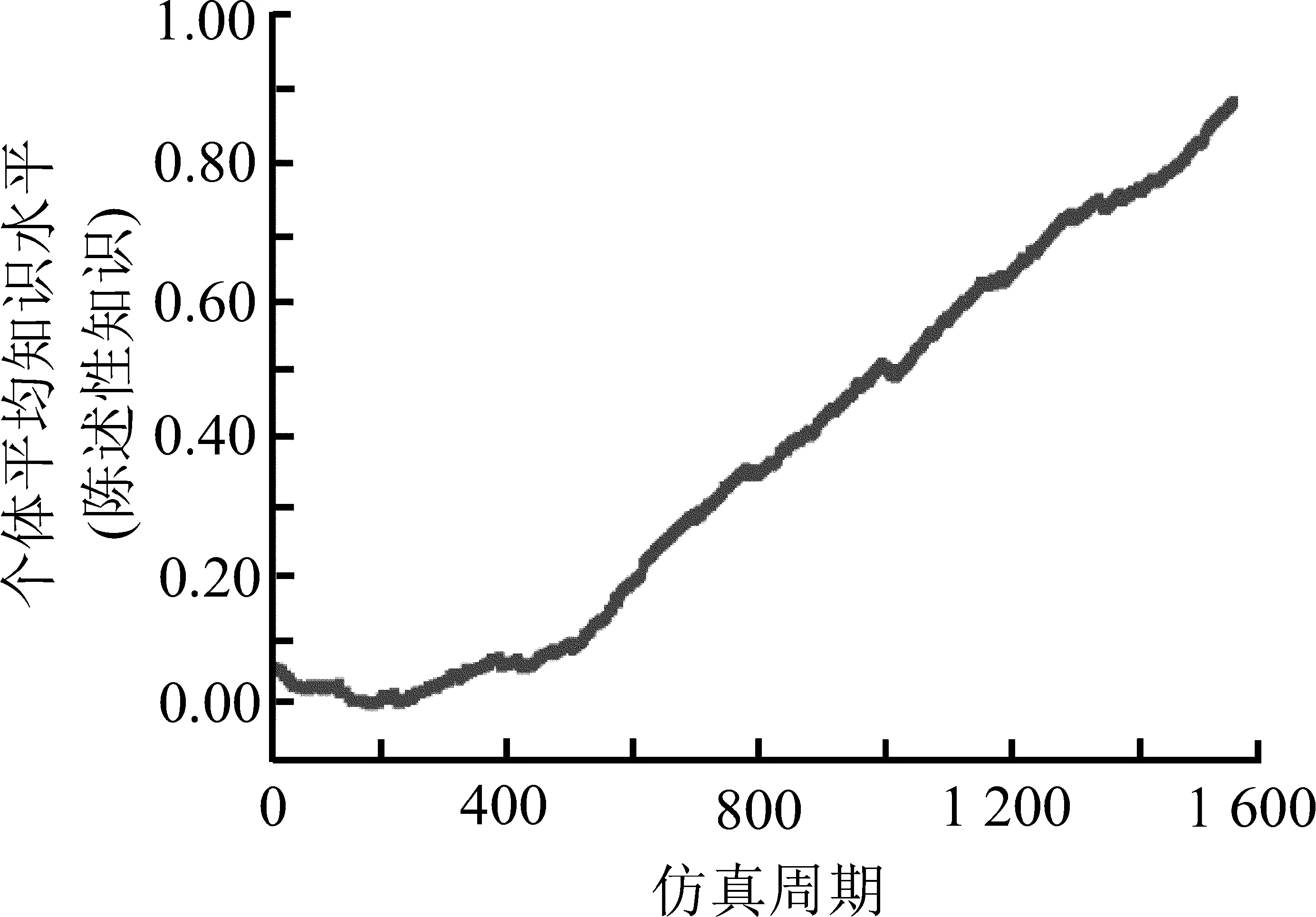

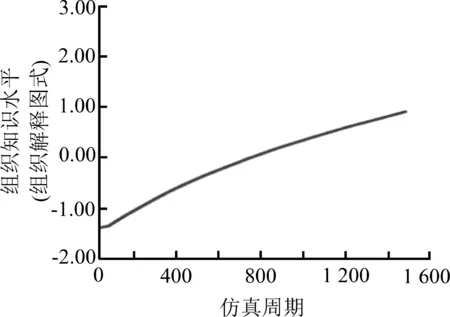

设置一个环境起点,表明组织进入了一个全新的环境,组织内部包含500个Agent。组织原有的惯例与新的环境不匹配,表现为向量ro与向量r的乘积Ko为负值,所有仿真实验中统一设置初始条件下的Ko为-1.32。模拟实验开始时,由于系统中大量异质性个体的知识向量由系统随机生成,允许的组织平均知识水平AvgK的初始值变动范围为0±0.05。组织需要执行的任务中包含m项子任务,设置任务序列数m=20。在每次模拟实验中,组织需要完成10项任务,即Task的数量为10。为了体现惯例执行的重复性,当一个任务Task被完成后,另一个Task又会立即生成。Agent每进行一次知识编码记为一个仿真周期。1 500个仿真周期中,组织完成10项任务,每个任务包含20项子任务。在后文的仿真过程中,组织知识水平由两幅图表示,(a)为组织知识水平的变化,(b)为组织内个体平均知识水平的变化。为保证计算实验结果的稳定性,每种情形下的模拟实验都运行10次,每次运行中模拟图像有细微差别,但不影响对结果的分析。

图2 组织学习下子任务序列优化示意图Figure 2 Optimization Process of Execution Sequence of Subtasks under the Influence of Organizational Learning

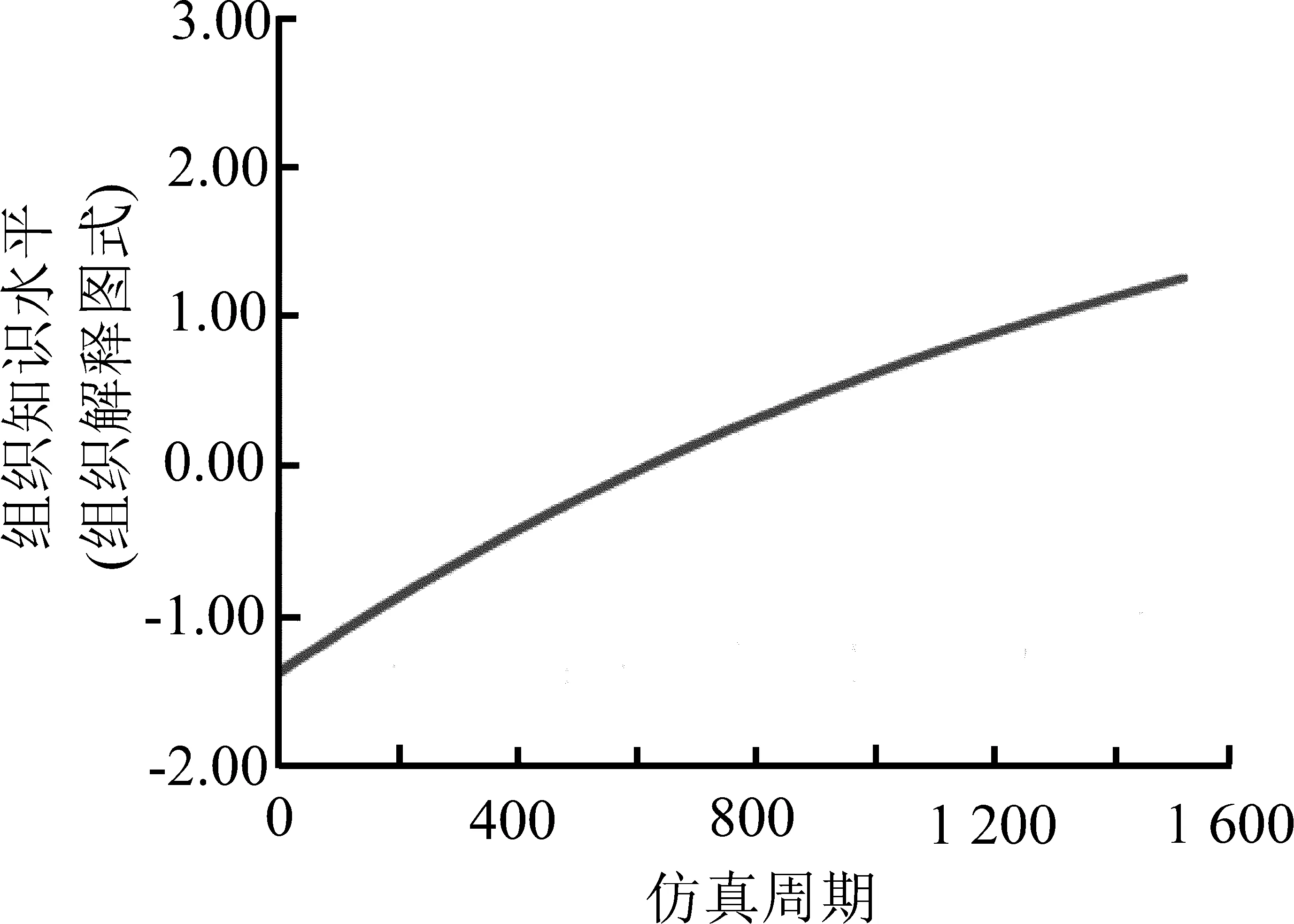

4.2.1 参照模型设置

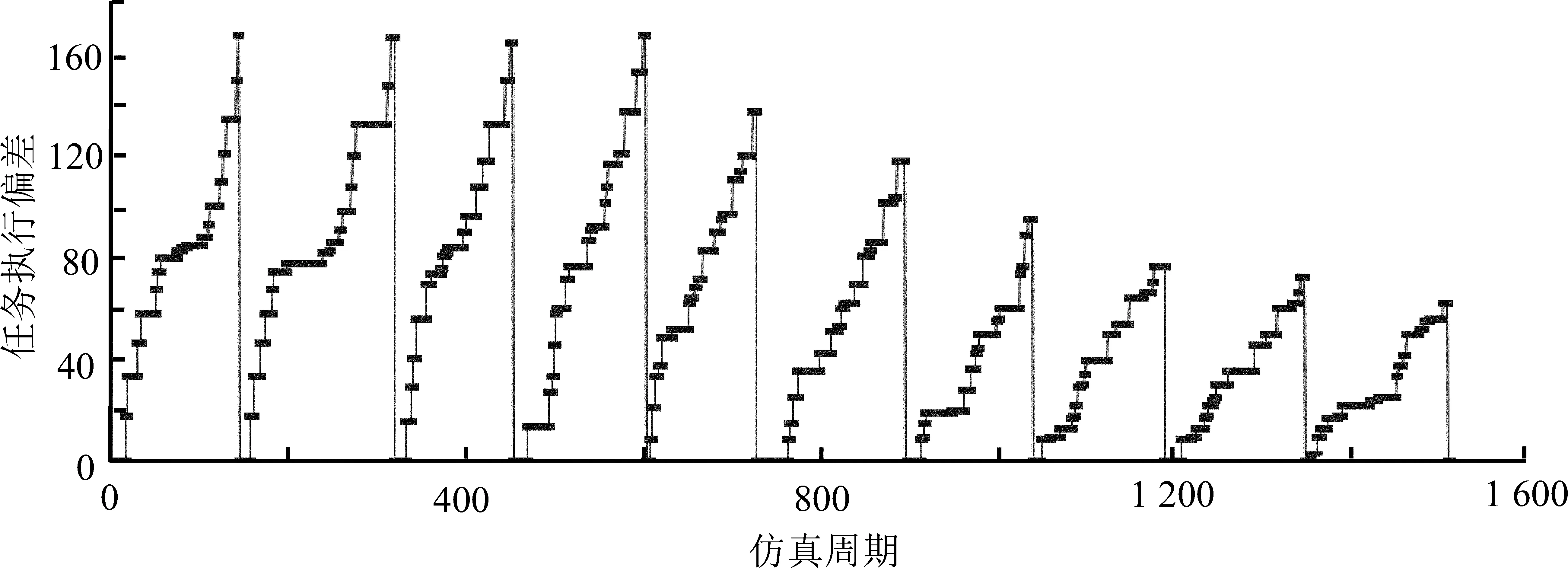

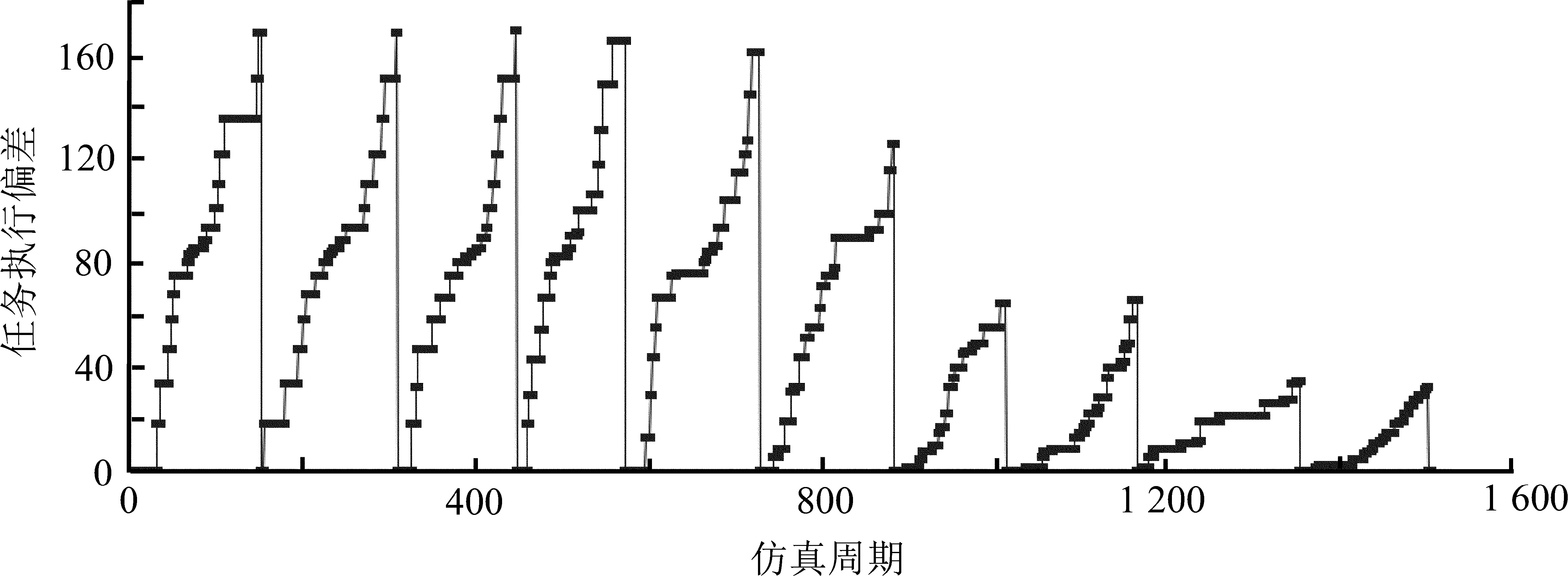

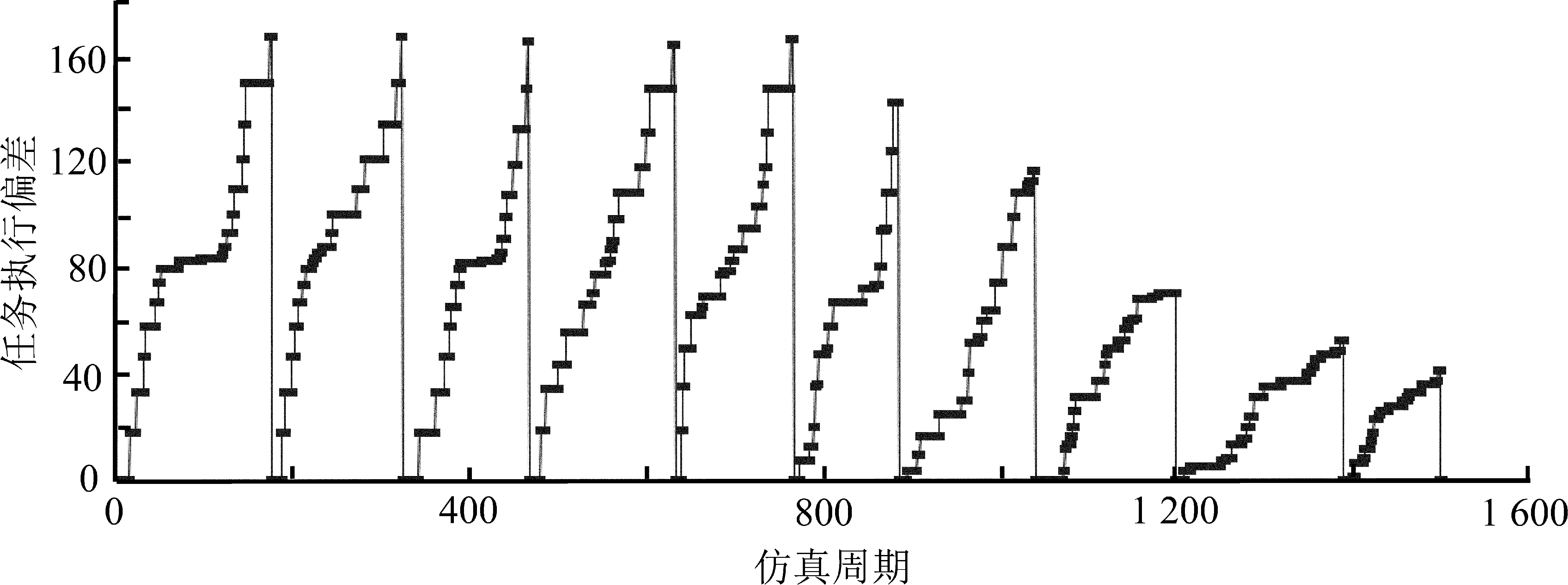

首先模拟组织仅是简单地执行惯例,并不存在组织学习时的情形。此时组织每完成一个包含20个子任务的Task时,任务执行总偏差为165。将个体向组织编码学习和组织向个体编码学习的过程纳入模型,设置p1=0.05,p2=0.05,模拟结果见图3。10项任务完成后,组织知识水平为0.80,组织内个体的平均知识水平为0.20。图4给出p1=0.05、p2=0.05时组织惯例的变化情况,由图4可知,组织每次完成任务后的任务执行总偏差也在变化。从完成第5项任务开始,任务执行总偏差下降;到完成第10项任务时,任务执行总偏差下降到55。可以看出,组织惯例发生了变化,这种变化带来了任务执行效率的提升。

由于组织知识水平代表了组织对于任务执行优先次序的理解,因此通过观察组织知识水平的变化,也可以获知组织解释图式的变化。随着组织知识水平的提高,组织惯例的执行效率也出现了改进。将个体编码学习速度和组织编码学习速度同为0.05时的模型作为参照模型,将后续的仿真实验结果与此模型的运行结果进行对比。

4.2.2 个体和组织编码学习对组织惯例变化的影响

(1)提高个体向组织编码学习的速度

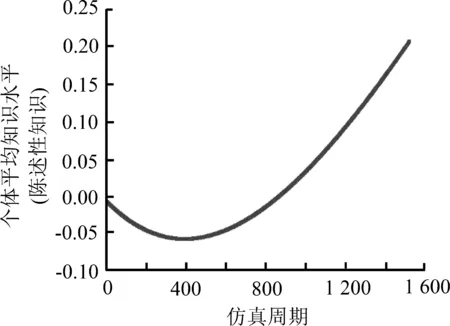

在MARCH[7]的仿真模型中,提高个体向组织编码学习的速度,意味着组织探索式学习行为的减弱。在本研究的模型中,也通过调节个体编码学习的速度来模拟这种高利用式学习的行为。将组织向个体编码学习的速度设置为0.05,个体向组织编码学习的速度设置为0.20,模拟结果见图5。10项任务完成之后,组织知识水平增长至0.10,个体平均知识水平为0。由图5(b)还可以看出,组织内所有个体的平均知识水平经历由下降再到增加的变化过程,最低点时为-0.27。图6给出p1=0.05、p2=0.20时组织惯例的变化情况,由图6可知,任务执行总偏差长期维持较高水平,直到执行第8项任务时才开始下降,且下降缓慢;完成第10项任务后任务执行总偏差仍然达到120。可见,组织惯例并未发生明显变化。

(a) (b)

图4 p1=0.05、 p2=0.05时组织惯例变化情况Figure 4 Changes of Organizational Routines under the Condition When p1=0.05 and p2=0.05

(a) (b)

图6 p1=0.05、 p2=0.20时组织惯例变化情况Figure 6 Changes of Organizational Routines under the Condition When p1=0.05 and p2=0.20

个体社会化的速度较高时,组织将更多的资源用于利用式学习。当利用式学习占据主导时,组织将更多的精力放在了执行和强化已有的组织惯例。组织由多样化的个体组成,过快的社会化意味着个体的多样性被削弱。当组织面临一个新的环境,旧的组织惯例往往无法延续之前的效率。快速的组织社会化过程,往往会抑制组织对于变异的挖掘和吸收,而个体也会快速继承与环境不匹配的知识,表现为集体平均知识水平增长的停滞。这种组织学习方式不利于组织惯例的改善。

(2)降低个体向组织编码学习的速度

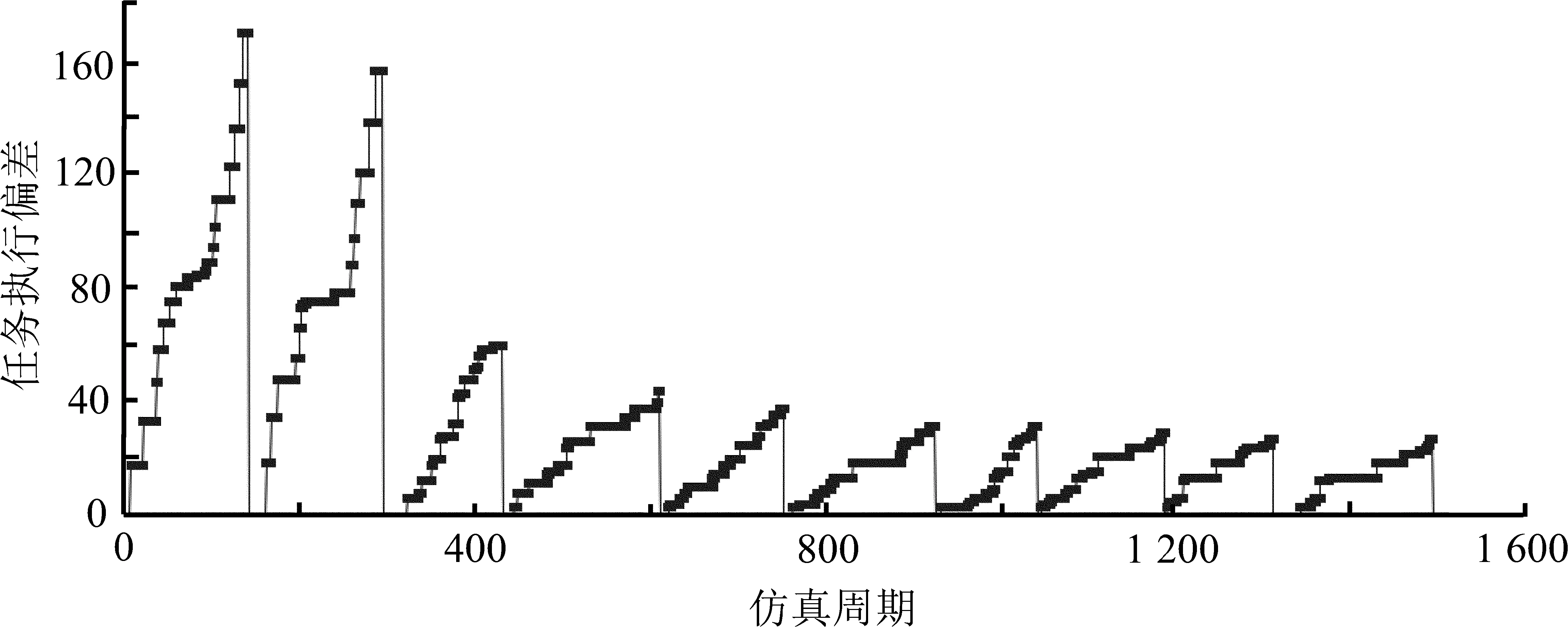

将p1保持在0.05,把p2降至0.02,此时的组织学习偏向于探索式学习,模拟结果见图7。模拟结束之后,组织知识水平为1.20,组织内个体的平均知识水平增长至0.14。图8给出p1=0.05、p2=0.02时组织惯例的变化情况,由图8可知,组织执行第5项任务时,任务执行总偏差开始下降;完成第10项任务时,任务执行总偏差降至50。组织惯例得到了改善。

陈述性知识以图式和脚本的记忆形式存储了个体多样化的信念,这种信念包括对任务解决程序的掌握[33]。当组织进入新的环境,如过于强调利用式学习,会使个体的陈述性知识过早同化。探索式的学习模式可以为组织提供更多的对旧惯例的改进性尝试,当组织试图突破原有惯例时,避免个体知识的快速同化的探索式学习有利于组织惯例的持续优化。

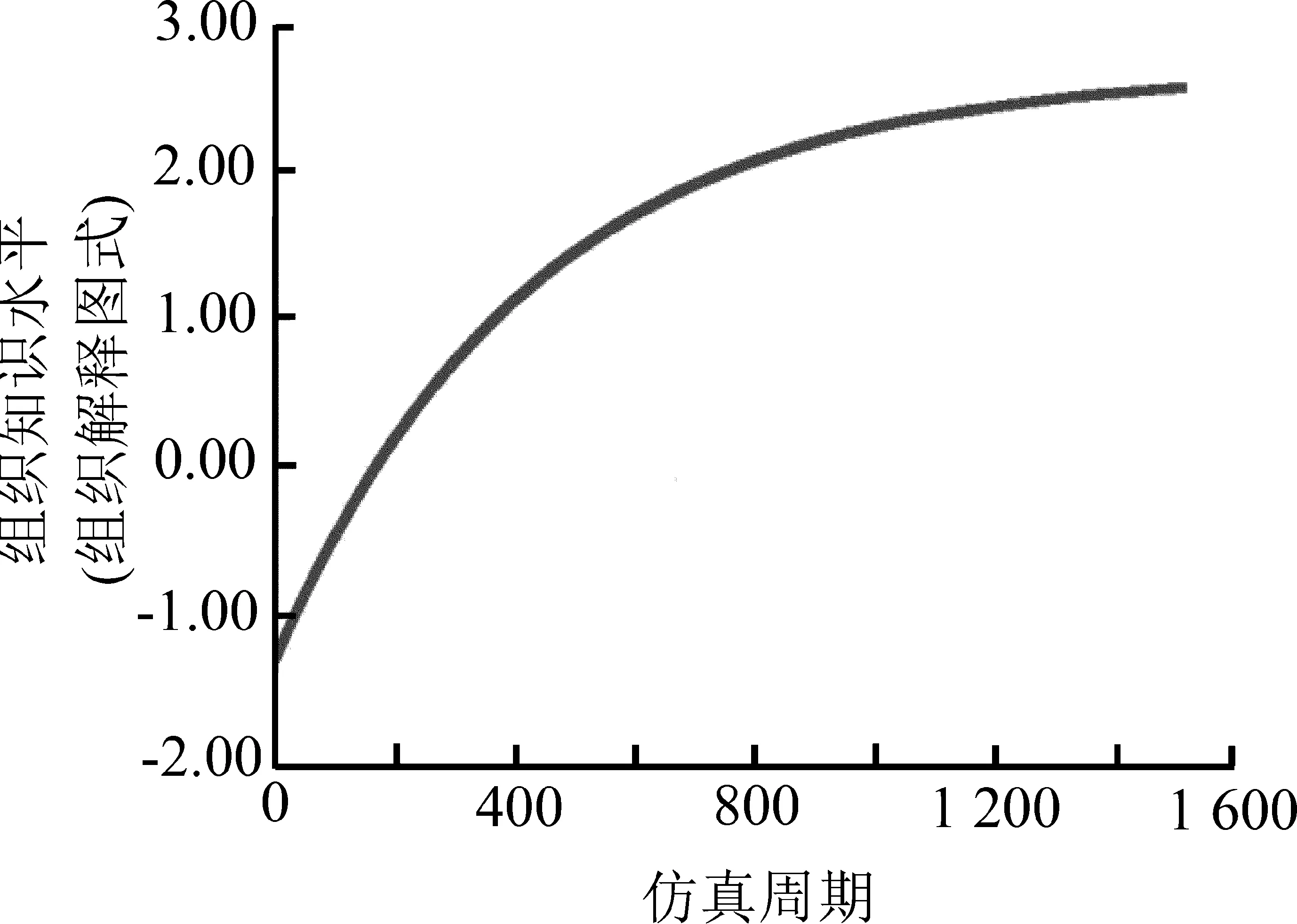

(3)提高组织向个体编码学习的速度

在参照模型的基础上,将p1提高至0.20,而p2保持在0.05,模拟结果见表9。10项任务完成后,组织的知识水平达到2.62,个体的平均知识水平增长至1.05,个体的平均知识水平仍然落后于组织知识水平。图10给出p1=0.20、p2=0.05时组织惯例的变化情况,由图10可知,从完成第3项任务开始,任务执行总偏差就迅速下降,并始终保持在45左右。可见,提高组织编码速度后,任务序列的执行顺序有了较大改变,组织惯例得到优化。

(a) (b)

图8 p1=0.05、 p2=0.02时组织惯例变化情况Figure 8 Changes of Organizational Routines under the Condition When p1=0.05 and p2=0.02

(a) (b)

对组织而言,对过去经验的编码可以有效指导实践活动,并提高组织的运行效率[40]。在组织编码学习的过程中,某些个体行为和工作流程被组织编码并当做指导组织今后实践的范本。组织编码学习的速度偏低时,组织无法有效地将有利变异纳入组织已有的惯例集合。在较长时期内,组织的解释图式将保持原有的状态。提高组织编码学习的速度,把高于组织现有知识水平的个体所持有的对任务执行最优次序的理解编码为组织知识,有利于共享的组织解释图式的改进和已有惯例的优化。

图10 p1=0.20、 p2=0.05时组织惯例变化情况Figure 10 Changes of Organizational Routines under the Condition Whenp1=0.20 and p2=0.05

(a) (b)

图12 “先探索、后利用”式学习时组织惯例变化情况Figure 12 Changes of Organizational Routines under the Condition When the Organization Explores First, Then Exploits

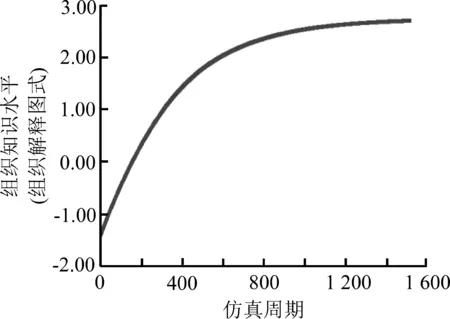

(4)个体编码学习的速度由慢到快变化

上述模拟过程中,组织学习的策略始终没有改变。本研究增加一种组织学习的策略,即先进行探索式学习,后进行利用式学习。仍然设置p1为0.20,在前300个仿真周期内,个体向组织编码学习的速度为0.01。从第301个仿真周期开始,每一周期内,个体向组织学习的速度增加0.002,在400个仿真周期内增加至0.20。这个过程体现了组织由探索式学习到利用式学习的转变。图11给出“先探索、后利用”式学习模式下组织知识水平和个体平均知识水平的变化情况。由图11可以看出,10项任务完成之后,组织的知识水平增至2.70,个体的平均知识水平达到2.30,与组织知识水平的差距明显减小。图12给出“先探索、后利用”式学习模式下组织惯例的变化情况。由图12可知,从完成第2项任务开始,任务执行总偏差就迅速下降,从完成第3项任务开始,维持在35左右。任务执行总偏差的迅速降低说明组织惯例发生了幅度较大且速度较快的优化。

ZBARACKI et al.[52]认为,组织惯例的明示例证包括稳固的共享图式构成的内核和由松散的个体认知构成的外缘,这些外缘正是组织惯例的创新和变异的来源。当组织原有的惯例与新的环境不匹配,在变异中寻求惯例的变化可以帮助组织适应新的环境,而模拟初期的利用式学习往往导致有利变异的丧失。

个体向组织编码学习的速度由慢到快变化的过程,可被视为组织由探索式学习向利用式学习转变的过程。在个体向组织编码学习速度较低的探索式学习中,组织知识水平得到提高,但大多数个体关于组织惯例的陈述性知识仍然停留在较低水平。单纯提高个体社会化的速度,非但无法提升个体的知识水平,也容易使组织成员的知识结构过早同化。当组织面临新的环境,在组织学习的初期阶段,应尽量保留促进组织惯例改善的有利变异,这与NELSON et al.[11]提出的组织惯例的演化观点一致。经过模拟发现,在“先探索、后利用”的组织学习模式下,组织惯例的优化最为明显。

4.2.3 组织人员流动与组织学习对惯例变化的影响

上述的模拟过程都假设组织处于一个封闭式的系统中,与外界不存在人员交换。事实上组织是一个开放式的系统,组织内部的人员和信息通过组织边界与外界进行交流。用p3表示完成每项任务过程中新人员替换旧人员的速度,称为人员流动速度。假设组织不会对完全没有经验的个体编码知识,待个体在组织中学习的时间达到完成一项任务所需时间的三分之一以上,组织才会对这个个体编码知识。

(1)增加组织的人员流动性

在参照模型的基础上,将人员流动速度设置为5%,此时组织知识水平和个体平均知识水平的变化情况见图13。将图13与参照模型的图3作对比,由图13(a)可以看出,存在人员流动时,组织知识水平为0.80,与不存在人员流动时的组织知识水平大致相同;由图13(b)可以看出,人员流动情况下组织内个体的平均知识水平为0.14,小于参照模型下的0.20。p1=0.05、p2=0.05和p3=5%时组织惯例的变化情况见图14,将图14与参照模型的图4对比可以看出,当人员流动速度为5%时,完成最后一项任务时任务执行总偏差降到50左右。

(a) (b)

图14 p1=0.05、 p2=0.05和p3=5%时组织惯例变化情况Figure 14 Changes of Organizational Routines under the Condition When p1=0.05,p2=0.05 and p3=5%

(a) (b)

图16 p1=0.05、 p2=0.05和p3=50%时组织惯例变化情况Figure 16 Changes of Organizational Routines under the Condition Whenp1=0.05, p2=0.05 and p3=50%

在参照模型的基础上,将人员流动速度扩大至50%,模拟结果见图15。完成10项任务后,组织知识水平增长至1.00。图15(b)显示,经过多次模拟发现,个体平均知识水平出现了较大波动且没有呈现明显规律性,个体平均知识水平的最小值为-0.13,最大值为0.18。p1=0.05、p2=0.05和p3=50%时组织惯例的变化情况见图16,观察图16,任务执行总偏差从完成第5个任务时开始持续减少,完成第9个任务时,甚至降至30。尽管任务执行总偏差最终能下降到较低的水平,但子任务顺序明显优化的情况出现的时间较晚,通常在执行第7项任务时才开始出现任务执行总偏差明显减少的情况。

由以上模拟结果可以看出,当组织内人员流动性增大时,组织知识水平虽然有一定提高,但是提高幅度很小。从任务执行总偏差的变化看,子任务的执行顺序出现了优化,这是由于新成员的加入带来了促进组织惯例改进的有利变异。适当的人员流动性对组织惯例的发展有利,但持续增大人员流动性对组织惯例的优化作用并不明显,主要原因在于组织向个体编码学习的速度较为缓慢。

由于进入组织的新成员并不了解组织当前所处的环境,人员流动性越大,个体的平均知识水平越趋近于0。当组织内的人员流动程度过大时,个体往往来不及执行一项完整的任务就已经离开了组织,这不利于个体对于组织惯例的陈述性知识的保留和发展。

(2)人员流动性增大时增加组织向个体编码学习的速度

在人员流动速度p3为5%的基础上,增大组织向个体编码学习的速度,使p1等于0.20,p2保持0.05,此时组织知识水平和个体平均知识水平的变化见图17。比较图9与图17发现,组织知识水平由2.60增长至2.80;个体的平均知识水平由1.05降至0.85,但明显大于图13(b)的0.14。p1=0.20、p2=0.05和p3=5%时组织惯例的变化情况见图18,观察图18可以看出,从第3项任务开始,任务执行总偏差就迅速降低,从第6项任务开始,都仅为30;而图10中从第5项任务开始任务执行总偏差维持在45左右。可见,当组织存在人员流动时,增加组织向个体编码学习的速度,更有利于惯例的优化。

在封闭的系统内,当组织当前的惯例与环境不匹配时,个体向组织的编码学习速度越快,组织成员的同化越明显。在开放的系统中,新成员的持续加入,为组织带来了促进惯例发展的有利变异。此时,组织快速的向个体成员编码学习,有助于组织快速吸收对惯例发展有利的知识,促进了与惯例相关的组织解释图式的发展。

(3)人员流动性增大时增加个体向组织编码学习的速度

使p1保持0.05,p2增加至0.20,这代表组织采用高利用式学习模式时的状态。p1=0.05、p2=0.20和p3=5%时组织知识水平和个体平均知识水平的变化见图19。由图19可知,模拟实验结束后,组织知识水平的值为0.75,个体平均知识水平为0.26。而在封闭式的系统中,当组织采用高利用式学习模式时,组织知识水平仅为0.10,个体平均知识水平仅为-0.27(见图5)。图20给出p1=0.05、p2=0.20和p3=5%时组织惯例的变化情况,由图20可知,从组织执行第7项任务开始,任务执行总偏差明显下降,直至下降至40。对比图6和图20发现,当组织与外界之间不存在人员流动时,加快个体向组织编码学习的速度会阻碍惯例的变化,而在开放式的系统中,提高个体向组织编码学习的速度有利于组织惯例的优化。

(a) (b)

图18 p1=0.20、 p2=0.05和p3=5%时组织惯例变化情况Figure 18 Changes of Organizational Routines under the Condition When p1=0.20, p2=0.05 and p3=5%

(a) (b)

图20 p1=0.05、 p2=0.20和p3=5%时组织惯例变化情况Figure 20 Changes of Organizational Routines under the Condition Whenp1=0.05, p2=0.20 and p3=5%

当组织出现频繁的人员流动时,如果个体向组织编码学习的速度很慢,个体对子任务执行序列的理解将长时间停留在刚进入组织时的水平。在这种状态下,个体很难通过组织解释图式来发展与惯例相关的陈述性知识,表现为组织内个体知识水平总体增长缓慢。因此,利用式学习适合于在组织人员流动频繁时采用。

5 结论

组织惯例是组织记忆的表现形式,组织惯例的变化体现了组织学习的过程。本研究在构建模型的过程中,用组织知识水平的变化反映组织解释图式的变化,用个体知识水平的变化反映个体关于组织惯例的陈述性知识的积累。研究结果表明,随着组织学习过程的进行,组织惯例得到持续改进。单纯提高个体向组织编码学习的速度,可被视为利用式学习。当组织面临一个新的环境,原有的组织惯例与环境不匹配时,利用式学习模式不但不利于个体知识水平的提高,也妨碍了惯例的持续改进。降低个体向组织编码学习的速度后,此时的组织学习将偏向于探索式学习。与利用式学习相比,探索式学习有助于组织惯例对于环境的适应性改善。提高组织向个体编码学习的速度后,任务执行效率显著提高,组织惯例的优化明显。在“先探索,后利用”的组织学习模式下,相对于单纯提高组织编码学习速度的学习模式而言,组织以更快的速度优化了子任务的执行顺序,同时组织中个体的平均知识水平也迅速提高。增加组织的人员流动性可以促进惯例的优化,但过大的人员流动性导致人群的陈述性知识难以发展,在这种情况下,提高个体向组织编码学习的速度对组织惯例的发展更为有利。

本研究将组织学习的过程与惯例的变化相结合,利用MARCH[7]的组织学习模型,将FELDMAN et al.[18]、RERUP et al.[19]和MILLER et al.[33]的研究整合到一个分析框架,为研究惯例进化的微观过程提供了一种思路。已有的惯例会陈旧,进而被淘汰。当组织面临新的环境,原先有利于组织运行的惯例可能会变为提升组织能力的阻碍,行动参与者对于惯例执行细节的差异化理解为惯例的变异和进化提供了内部条件。对应于NELSON et al.[11]提出的组织惯例进化观,本研究认为,在组织适应新环境的初期阶段,保留个体对于组织惯例执行的多样化的理解,有助于组织吸收有利的变异,这对组织惯例的演化具有重要意义。组织惯例以知识的形式体现,组织不仅编码了正确的惯例,有时不正确的惯例也被编码。对于管理者而言,应当在实践中准确而迅速识别有利于组织惯例改善的尝试,并将这种有益的尝试编码化,使之成为组织成员可参考和利用的模板。

本研究的局限性在于,①组织惯例中包含了难以被编码的隐性知识[28],在未来的研究中,可以在模型中建立多个嵌套于显性任务序列内的隐性任务序列,研究组织学习、隐性知识比重及惯例变化的关系。②本研究只考虑了个体-组织层面的学习,没有研究个体间知识传播及人际网络对于惯例变化的影响,下一步将建立纳入人际间知识传播的惯例演化模型。

[1]BECKER M C.Handbookoforganizationalroutines.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2008:152-173.

[2]王永伟,马洁.基于组织惯例、行业惯例视角的企业技术创新选择研究.南开管理评论,2011,14(3):85-90.

WANG Yongwei,MA Jie.The research of technological innovation choices based on the organization routines and industry routines.NankaiBusinessReview,2011,14(3):85-90.(in Chinese)

[3]BECKER M C.Organizational routines:a review of the literature.IndustrialandCorporateChange,2004,13(4):643-677.

[4]LEVITT B,MARCH J G.Organizational learning.AnnualReviewofSociology,1988,14:319-338.

[5]CHASSANG S.Building routines:learning,cooperation and the dynamics of incomplete relational contracts.TheAmericanEconomicReview,2010,100(1):448-465.

[6]PARMIGIANI A,HOWARD-GRENVILLE J.Routines revisited:exploring the capabilities and practice perspectives.TheAcademyofManagementAnnals,2011,5(1):413-453.

[7]MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning.OrganizationScience,1991,2(1):71-87.

[8]盛昭瀚,张维.管理科学研究中的计算实验方法.管理科学学报,2011,14(5):1-10.

SHENG Zhaohan,ZHANG Wei.Computational experiments in management science and research.JournalofManagementSciencesinChina,2011,14(5):1-10.(in Chinese)

[9]MARCH J G.Footnotes to organizational change.AdministrativeScienceQuarterly,1981,26(4):563-577.

[10] COHEN M D,BURKHART R,DOSI G,et al.Routines and other recurring action patterns of organizations:contemporary research issues.IndustrialandCorporateChange,1996,5(3):653-698.

[11] NELSON R R,WINTER S G.Anevolutionarytheoryofeconomicchange.Cambridge,MA:Harvard University Press,2009:136-142.

[12] WINTER S G.Understanding dynamic capabilities.StrategicManagementJournal,2003,24(10):991-995.

[13] FELDMAN M S,ORLIKOWSKI W J.Theorizing practice and practicing theory.OrganizationScience,2011,22(5):1240-1253.

[14] PENTLAND B T,RUETER H H.Organizational routines as grammars of action.AdministrativeScienceQuarterly,1994,39(3):484-510.

[15] COHEN M D,BACDAYAN P.Organizational routines are stored as procedural memory:evidence from a laboratory study.OrganizationScience,1994,5(4):554-568.

[16] TURNER S F,RINDOVA V.A balancing act:how organizations pursue consistency in routine functioning in the face of ongoing change.OrganizationScience,2012,23(1):24-46.

[17] NELSON R R.Recent evolutionary theorizing about economic change.JournalofEconomicLiterature,1995,33(1):48-90.

[18] FELDMAN M S,PENTLAND B T.Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change.AdministrativeScienceQuarterly,2003,48(1):94-118.

[19] RERUP C,FELDMAN M S.Routines as a source of change in organizational schemata:the role of trial-and-error learning.AcademyofManagementJournal,2011,54(3):577-610.

[20] PENTLAND B T,FELDMAN M S.Organizational routines as a unit of analysis.IndustrialandCorporateChange,2005,14(5):793-815.

[21] HOWARD-GRENVILLE J A.The persistence of flexible organizational routines:the role of agency and organizational context.OrganizationScience,2005,16(6):618-636.

[22] GAVETTI G,LEVINTHAL D.Looking forward and looking backward:cognitive and experiential search.AdministrativeScienceQuarterly,2000,45(1):113-137.

[23] LEVINTHAL D A,WARGLIEN M.Landscape design:designing for local action in complex worlds.OrganizationScience,1999,10(3):342-357.

[24] PENTLAND B T,FELDMAN M S,BECKER M C,et al.Dynamics of organizational routines:a generative model.JournalofManagementStudies,2012,49(8):1484-1508.

[25] FELIN T,FOSS N J,HEIMERIKS K H,et al.Microfoundations of routines and capabilities:individuals,processes,and structure.JournalofManagementStudies,2012,49(8):1351-1374.

[26] D′ADDERIO L.The replication dilemma unravelled:how organizations enact multiple goals in routine transfer.OrganizationScience,2014,25(5):1325-1350.

[27] ZOLLO M,WINTER S G.Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities.OrganizationScience,2002,13(3):339-351.

[28] FRIESL M,LARTY J.Replication of routines in organizations:existing literature and new perspectives.InternationalJournalofManagementReviews,2013,15(1):106-122.

[29] ROWLINSON M,BOOTH C,CLARK P,et al.Social remembering and organizational memory.OrganizationStudies,2010,31(1):69-87.

[30] BERGH D D,LIM E N K.Learning how to restructure:absorptive capacity and improvisational views of restructuring actions and performance.StrategicManagementJournal,2008,29(6):593-616.

[31] MOORMAN C,MINER A S.Organizational improvisation and organizational memory.TheAcademyofManagementReview,1998,23(4):698-723.

[32] MILLER K D,CHOI S,PENTLAND B T.The role of transactive memory in the formation of organizational routines.StrategicOrganization,2014,12(2):109-133.

[33] MILLER K D,PENTLAND B T,CHOI S.Dynamics of performing and remembering organizational routines.JournalofManagementStudies,2012,49(8):1536-1558.

[34] FELIN T,FOSS N J.Organizational routines and capabilities:historical drift and a course-correction toward microfoundations.ScandinavianJournalofManagement,2009,25(2):157-167.

[35] ZELLMER-BRUHN M E.Interruptive events and team knowledge acquisition.ManagementScience,2003,49(4):514-528.

[36] 王永伟,马洁,吴湘繁,等.变革型领导行为、组织学习倾向与组织惯例更新的关系研究.管理世界,2012(9):110-119.

WANG Yongwei,MA Jie,WU Xiangfan,et al.A study on the relationship between the behavior of the transformational leadership,the orientation to organizational learning,and the updating of organizational routines.ManagementWorld,2012(9):110-119.(in Chinese)

[37] DARR E D,ARGOTE L,EPPLE D.The acquisition,transfer,and depreciation of knowledge in service organizations:productivity in franchises.ManagementScience,1995,41(11):1750-1762.

[38] RURA-POLLEY T,MINER A S.The relative standing of routines:some jobs are more equal than others∥AUGIER M,MARCH J G.TheEconomicsofChoice,ChangeandOrganization:EssaysinMemoryofRichardM.Cyert.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2002:273-303.

[39] HUTCHINS E.Organizing work by adaptation.OrganizationScience,1991,2(1):14-39.

[40] WINTER S G,SZULANSKI G.Replication as strategy.OrganizationScience,2001,12(6):730-743.

[41] 陈彦亮,高闯.组织惯例的跨层级演化机制.经济理论与经济管理,2014(3):59-69.

CHEN Yanliang,GAO Chuang.Study on the hierarchy evolution mechanism of organizational routines.EconomicTheoryandBusinessManagement,2014(3):59-69.(in Chinese)

[42] 王凤彬,刘松博.联想集团“波形”轨迹下的组织演变:“试误式学习”惯例与组织可塑性的交互作用.中国工业经济,2012(3):121-133.

WANG Fengbin,LIU Songbo.Organizational evolution of Lenovo in the wave pattern:interaction of trial and error learning routine and organizational plasticity.ChinaIndustrialEconomics,2012(3):121-133.(in Chinese)

[43] DIONYSIOU D D,TSOUKAS H.Understanding the (re)creation of routines from within:a symbolic interactionist perspective.TheAcademyofManagementReview,2013,38(2):181-205.

[44] 王永伟,马洁,吴湘繁,等.新技术导入、组织惯例更新、企业竞争力研究:基于诺基亚、苹果案例对比研究.科学学与科学技术管理,2012,33(11):150-159.

WANG Yongwei,MA Jie,WU Xiangfan,et al.The study of relationship among new technology,organizational routines update and enterprise competitiveness:a case study on NOKIA and APPLE comparative.ScienceofScienceandManagementofS.&T.,2012,33(11):150-159.(in Chinese)

[45] MINER A S,BASSOF F P,MOORMAN C.Organizational improvisation and learning:a field study.AdministrativeScienceQuarterly,2001,46(2):304-337.

[46] EDMONDSON A C,BOHMER R M,PISANO G P.Disrupted routines:team learning and new technology implementation in hospitals.AdministrativeScienceQuarterly,2001,46(4):685-716.

[47] 范如国,叶菁,杜靖文.基于Agent的计算经济学发展前沿:文献综述.经济评论,2013(2):145-150.

FAN Ruguo,YE Jing,DU Jingwen.Frontier development of agent-based computational economics:a survey.EconomicReview,2013(2):145-150.(in Chinese)

[48] 方美琪,张树人.复杂系统建模与仿真.2版.北京:中国人民大学出版社,2011:8-21.

FANG Meiqi,ZHANG Shuren.Modelingandsimulationofcomplexsystems.2nd ed.Beijing:China Renmin University Press,2011:8-21.(in Chinese)

[49] GIOIA D A,POOLE P P.Scripts in organizational behavior.TheAcademyofManagementReview,1984,9(3):449-459.

[50] 李柏洲,赵健宇,苏屹.基于能级跃迁的组织学习-知识创造过程动态模型研究.科学学研究,2013,31(6):913-922.

LI Baizhou,ZHAO Jianyu,SU Yi.Research on dynamic model of “organizational learning-knowledge creation” process based on level transition.StudiesinScienceofScience,2013,31(6):913-922.(in Chinese)

[51] 黄少坚.“前惯例”与企业惯例的形成机制研究.华东经济管理,2010,24(8):108-110.

HUANG Shaojian.The study of“pre-practice” and enterprise practices of formation mechanism.EastChinaEconomicManagement,2010,24(8):108-110.(in Chinese)

[52] ZBARACKI M J,BERGEN M.When truces collapse:a longitudinal study of price-adjustment routines.OrganizationScience,2010,21(5):955-972.

ResearchonChangeinOrganizationalRoutinesConsideringOrganizationLearning

MI Jie,LIN Runhui,XIE Zongxiao

Business School, Naikai University, Tianjin 300071, China

Organizational routines are made up of important aspects for organizational capabilities, and the studies on their variability are becoming the focus of academic research in recent years. This study focuses on the micro process of the formation and change of organizational routines. Organizational memory constitutes the ostensive aspect of organizational routines, and performative aspect embodies performing repetitive tasks. The change in organizational routines should be studied from both the level of individuals and organization. So we need to study the declarative memory built up by experienced agents, and to observe the formation and development of organizational interpretive schema. Based on the MARCH′s classical model in organizational learning, organization chooses excellent individuals and adapts to the beliefs of them, and individuals modify their beliefs into the organization, these two processes represent refinement and socialization of cognitions about organizational routines respectively. The inner motivation of the change in ostensive aspect of organizational routines is ongoing process of organizational learning. Our aim is to simulate the changes of organizational routines under the influence of organizational knowledge refinement and individual socialization.

Using computational experiment method and constructing the multi-agent simulation model, we study the adaptability of organizational routines to a new environment with the participation of multiple individuals. We portray organizational routines as sequences of actions with priorities. Heterogeneous individuals have different cognition about the priority of subtasks.Individual learning of organizational codified knowledge is a process of homogenizations. Slower socialization is conducive to preserving variation and may benefit explorative learning for organization. We use matching levels between individuals′ perceived optimal execution sequence of subtasks and that meets environmental requirements to reflect knowledge of individuals and organization. The change of matching levels about subtasks execution sequence can be used to reflect the change of organizational routines. Individual declarative knowledge and organizational interpretive schema presents a diversification change characteristic in different learning modes. The speed and effect of optimization for organizational routines is also influenced by different methods of organizational learning.

Results show that when existing organizational routines do not match the environment, and if individuals modify their beliefs into organizational code at high speeds, it does not help to the development of organizational interpretive schema and declarative knowledge of individuals. Reducing the speed in which individual belief changes to the organization, beneficial mutations can be effectively retained. Increasing speed in which organizational code adapts to the beliefs of those outstanding individuals is helpful for the improvement of organizational routines. If the organization adopts the way in which they explore first, and then exploit, largest increases of knowledge level in organization and individuals will come, and most obvious optimization of organizational routines can be be achieved. Personnel turnover can help organizations to get variation advantages to the evolution of routines. Frequent turnover isn′t good for the development of individuals′ declarative knowledge related to organizational routines and exploitation should be fortified in this case.

organization learning;organizational routines;dynamic changes;computational experiments;multi-agent simulation

Date:April 7th, 2015

DateJanuary 8th, 2016

FundedProject:Supported by the National Natural Science Foundation of China(71533002,71132001)

Biography:MI Jie is a Ph.D candidate in the Business School of at Nankai University. His research interests cover innovation and knowledge management, multi-agent modeling and simulation. His representative paper titled “How fairness preference affects open innovation: a research based on agent-based computational economics” was published in theChineseJournalofManagementScience(Issue 12, 2015). E-mail:18222285350@163.com

LIN Runhui, doctor in management, is a professor in the Business School at Nankai University. His research interests include network organization and governance and complex system analysis. His representative paper titled “Alliance network and innovation: evidence from China′s third generation mobile communications industry”was published in theJournalofAsiaBusinessStudies(Issue 2, 2012). E-mail:linrh@nankai.edu.cn

XIE Zongxiao is a Ph.D candidate in the Business School at Nankai University. His research interests cover information security management, network organization and governance. His representative paper titled “Network size, network diversity and innovation performance: an empirical study based on Chinese national engineering research centers” was published in theChinaSoftScience(Issue 10, 2014). E-mail:18901086108@vip.163.com

F270

A

10.3969/j.issn.1672-0334.2016.02.001

1672-0334(2016)02-0002-16

2015-04-07修返日期2016-01-08

国家自然科学基金(71533002,71132001)

米捷,南开大学商学院博士研究生,研究方向为创新与知识管理、多主体建模与仿真等,代表性学术成果为“公平偏好如何影响开放式创新: 一个基于计算经济学的研究”,发表在2015年第12期《中国管理科学》,E-mail:18222285350@163.com

林润辉 ,管理学博士,南开大学商学院教授,研究方向为网络组织与治理、复杂系统分析等,代表性学术成果为“Alliance network and innovation: evidence from China′s third generation mobile communications industry”,发表在2012年第2期《Journal of Asia Business Studies》,E-mail:linrh@nankai.edu.cn

谢宗晓,南开大学商学院博士研究生,研究方向为信息安全管理、网络组织与治理等,代表性学术成果为“协同创新网络、法人资格与创新绩效——基于国家工程技术研究中心的实证研究”,发表在2014年第10期《中国软科学》,E-mail:18901086108@vip.163.com

□