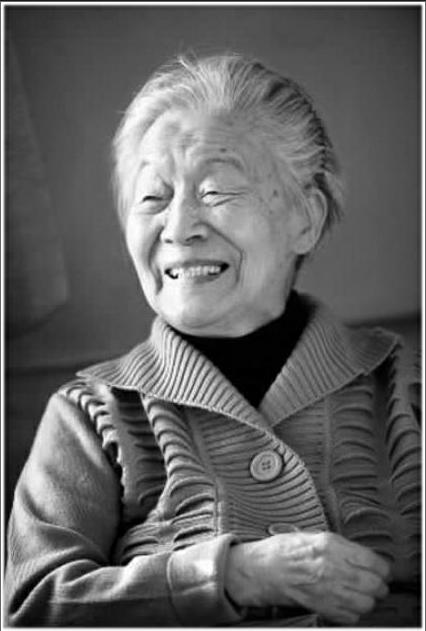

杨绛:这个时代最惦记的隐士

2016-12-23傅小平

傅小平

苏东坡有诗:“惟有王城最堪隐,万人如海一身藏。”北京三里河的国务院宿舍区,是杨绛居住了37年的地方。院子外国务院部委云集,院子里满是翻新外墙的脚手架,103岁的杨绛静悄悄隐身在一片喧闹中。

前几年,院子里的邻居还能见到杨绛,她散步、锻炼,尤其喜爱跟小孩子玩玩。近来,邻居也少见她了。杨绛的“隐”并非因为年岁高了,而是她习惯了。“钱锺书先生在时,他们夫妇就常年生活在这种状态里。”朱虹说,“很难把他们同整天跑这个会那个会,到处演讲的‘专家联系起来,他们跟这些事一点关系都没有。”

杨绛,一向温厚幽默,但容不得假与恶,尤其容不得对丈夫钱锺书的任何冒犯。去年,她做了一件全社会关注的事——通过法律程序,紧急叫停某拍卖公司对钱锺书、钱瑗以及自己的私人信件的拍卖,并且在今年4月最终打赢官司,获得20万元赔偿。她当然不是为了赔偿,而是为了守护已故的丈夫和女儿。

还有一件事,杨绛已坚持13年。2001年,她和清华大学签订协议书,将钱锺书和她当年上半年所获稿酬72万元及其后他们发表作品获得的报酬,全部捐献给母校,设立“好读书奖学金”,帮助爱好读书的清寒子弟完成学业。随着钱、杨稿酬的不断累积,“目前本金达到1400万元”。而且,杨绛还会和获得奖学金的“小友”“读书的种子”见面聚谈。

她静悄悄地隐身,又在静悄悄地影响这个时代。

1938年,杨绛一家三口乘坐海轮,从欧洲回国。她与钱锺书都晕船。一次大风浪中,杨绛突然悟出不晕的办法:船身倾斜厉害,舷窗外,一会儿全是水,一会儿全是天,波动幅度大,人自然会晕;她教钱锺书,不要以自己为中心,而以船为中心,让自己随着船倾斜,这样永远头在天之下,脚在水之上,不波动了。钱锺书照做,果然不晕了。他说:为人之道也如此。归国后,抗战、内战、“文革”、改革开放……每一次,杨绛都拿出了当年“不晕船”的见识。

抗战时期,知识分子大多面临生活的艰难。一部分人在利诱之下做了汉奸,另一部分坚持抗日的,过着颠沛流离、入不敷出的生活。前者杨绛绝不会做,后者杨绛又不能做。钱锺书是书生本色,不擅生计。为了让钱锺书和女儿过稍微体面的生活,她当过中学校长,给富商小姐做过家庭教师,也做过小学代课教员。后来,日本人接管了工部局北区小学,杨绛立即辞职,跟随几个朋友创作剧本,解决家里营生。

为支持钱锺书的写作,杨绛让他减少授课时间,又辞掉女佣节省开支,自己包揽所有家务,劈柴生火做饭。杨绛不抱怨,心甘情愿做“灶下婢”。抗战后期,物资更为匮乏,杨绛不得不精打细算。比如烧煤,煤球里泥掺多了,烧不着;掺少了,又不经烧。为了省煤,杨绛自己和泥,把炉膛搪得细细的。有一次煤厂送来300斤煤末子,杨绛如获至宝,掺上煤灰自制煤饼,能抵四五百斤煤球。她还负责买菜、洗全家人的衣服。钱锺书的婶婶见杨绛一位千金小姐,在家什么粗活都干,很是感慨,对杨绛说:“你是上得厅堂,下得厨房;入水能游,出水能跳。宣哥(钱锺书小名)是痴人有痴福。”后来,公公病重,问婆婆:“我死后,你跟谁过?”婆婆说:“跟季康(杨绛字季康)过。”杨绛之贤,由此可见一斑。

1998年12月19日凌晨,钱锺书身体状况很不好,医生连忙通知家属。杨绛赶到床前时,钱锺书已经合上一只眼,还睁着一只眼等待妻子。杨绛帮他合上眼睛,轻轻在他耳边说:“你放心,有我呐!”

如今,“锺书逃走了,我也想逃走,但是逃哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任”。

她最终逃向了世上最难的学问——古希腊语哲学读本、柏拉图《对话录》中的《斐多》,一头扎进去,忘记自己。“我按照自己翻译的习惯,一句句死盯着原文译,力求通达流畅,尽量避免哲学术语,努力把这篇盛称语言生动如戏剧的对话译成戏剧似的对话。柏拉图的这篇绝妙好辞,我译前已读过多遍,苏格拉底就义前的从容不惧,同门徒侃侃讨论生死问题的情景,深深打动了我,他那灵魂不灭的信念,对真、善、美、公正等道德观念的追求,给我以孤单单生活下去的勇气。”2000年,中译本《斐多》出版,被称为“迄今为止最感人至深的哲学译本”。

之后,在那张钱锺书曾伏案工作的写字台上,杨绛完成了整理钱锺书学术遗物的工作。2003年出版3卷《钱锺书手稿集·容安馆札记》,2011年出版20卷《钱锺书手稿集·中文笔记》,现在,还有100多册外文笔记等待整理出版。一位103岁的老人,仍在坚韧地、静默地“打扫现场”。

(节选自《环球人物》,有删改)

【阅读指津】 阅读人物传记一定要明确写作对象,理清行文思路。为某个人物立传,说明传主有可“传”之处,总的来说无非就是两个方面——功业成就与人格品质。因而,不少传记就从这两方面来记叙传主事迹,刻画人物形象。但是,我们发现伟大的人物往往都是二者兼具的,因为任何成就的取得常常源于优秀的品质与习惯,高尚的人格与品质会铸就人生的辉煌。而一个人的思想人格的形成必定会受到其生活经历、成长环境、时代背景等因素的影响,所以,还有不少人物传记以时间为纲,截取传主人生经历中的几个关键时期的典型事件来刻画人物。但是,这篇传记似乎摒弃了常规的写作思路,而有其内在的行文线索。

那么如何把握此类传记的行文思路呢?必须回到传记的根本——“人”,即传主身上来。人物传记无论是写成就,还是叙人生,归根结底都是要揭示传主的精神世界,因而所选材料也必然为表现其精神世界服务,可以说抓住了作者对传主精神世界的定位评价,就抓住了文本的纲领。本篇标题“杨绛:这个时代最惦记的隐士”,就是作者给予杨绛先生高度的评价,正是全文的纲领。这个标题有两层含义:一,杨绛先生是一位隐士,二,她为这个时代所惦记。全文正是围绕这两点展开的:一,突出杨绛先生之“隐”,二,突出杨绛先生对于我们这个时代的影响与意义。

第一段开篇点题,引用东坡之语,古今辉映,点出杨绛先生“万人如海一身藏”,静悄悄隐身在一片喧闹中,大有“大隐隐于世”的味道。

第二段进一步交代杨绛先生的“隐”不是因为年事高,而是一种人生常态,人生追求。同时和当今社会那些热衷于功名的所谓“专家”进行鲜明的对比,更突出她的这种“隐”在这个浮躁喧闹的功利化社会尤显弥足珍贵,因而最为人惦记。

三、四段看似与“隐”有矛盾之处,实则匠心独运,此处也很可能是阅读考查的重点。这两段是很有必要的交代,恰恰让传主人物形象更丰满。它让我们看到先生的隐是低调,是对自己内心的坚守,而不是“两耳不闻窗外事”。与拍卖公司的叫板则是不容对丈夫钱锺书的冒犯,是对假与恶的抗争;长达十几年的捐款资助以及对文学“小友”栽培呵护则是善的传递,文化的传承。在当前这个社会,人心浮躁,很多学者稍有一点名气就置身于各种社交场合,置学问于不顾,而杨绛先生看淡功名利禄,坚守自己内心的追求,一心投入学问之中;当下知识分子,大多明哲保身,不能勇敢站出来向恶人丑事宣战,而杨绛先生义无反顾向与假与恶作斗争,传播真善美。无论先生的“隐”还是“不隐”都体现的是对道德、对文化的坚守,这就是一个有良知的知识分子人格的坚守与抗争。无论先生的“隐”还是“不隐”都在静悄悄的影响这个世界,影响这个时代。

后面几段主要围绕先生的“不晕船”生活哲学与智慧,选取典型事件来表现先生的“隐”。杨绛先生既能隐于环境,适应环境,又能坚持自己的气节与操守;既能隐于丈夫身后,甘做“灶下婢”,又能坚持自己的文学追求;晚年丈夫离世,先生闭门谢客,孑然一人,隐于翻译作品、整理丈夫遗作之中,用最难的学问,忘记最深的痛苦。

杨绛先生一生在文学史上的成就绝不容忽视,可本文不谈成就,以一“隐”字统领全文。我们抓住了标题,抓住了“隐”字,就抓住了线索,就找到了破解本文的密码。在理清行文思路的基础上,筛选事迹、概括传主形象都不是难事,而在结构、内容安排上的鉴赏难点也迎刃而解。

总之,一个“隐”字,就是杨绛先生的精神实质,它活画出先生淡泊名利,与世无争,甘于寂寞,潜心治学,坚守气节,坚守文化,坚守良知,传递真善美的“隐士”形象。这样的隐士在这个时代最让人惦记!