西子湖畔最惊艳的旅程

2016-12-23高旭

高旭

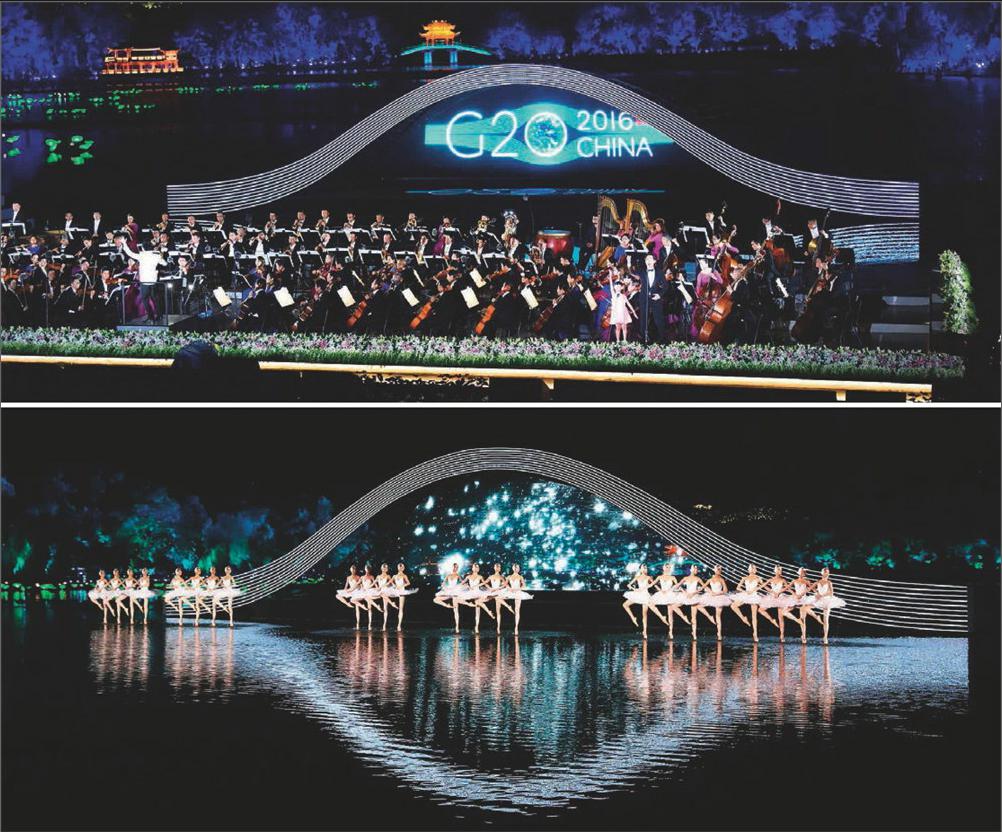

2016年9月4日,在G20杭州峰会闭幕之际,在杭州西湖风景区举行了一场名为《最忆是杭州》的文艺演出。来自20多个国家的政要泛舟西湖,在湖畔现场观看了整场演出。同时,全国各地的无数观众也通过手机、电脑和电视屏幕见证了演出的盛况。演出结束之后的几天,各大媒体纷纷对整台晚会的台前幕后进行了详细的报道。许多评论观点认为,整台演出在形式上流畅自然、一气呵成,并不给人生硬造作之感。相比于以往的同类演出而言,整台音乐晚会虽然也使用了大量的新媒体技术,但并非只是简单的堆砌,而是将其与西湖整体的自然环境充分的融为一体。这让人看到了以后此类大型文艺演出的新方向——从室内走向室外,从人工走向自然,从单一走向融合。

作为G20杭州峰会的一个组成部分,《最忆是杭州》音乐晚会首先需要面对的观众是来自20多个国家的政府首脑,其次则是在电视机前收看直播的全国观众。相比于通过电视机屏幕,现场观看更加有着身临其境的感受。因为,此次演出以杭州西湖作为舞台,虽然电视感受能够呈现更多的局部细节,但是却无法替代亲临现场的整体观感。从这个角度来说,《最忆是杭州》并非仅仅是一台通过电视转播的文艺晚会,更是一场实景式的景观表演,它的目的在于通过一台文艺演出在世界面前展现中国的“新形象”。从后续公众的一系列反应来看,这台演出的确取得了不错的凡响。

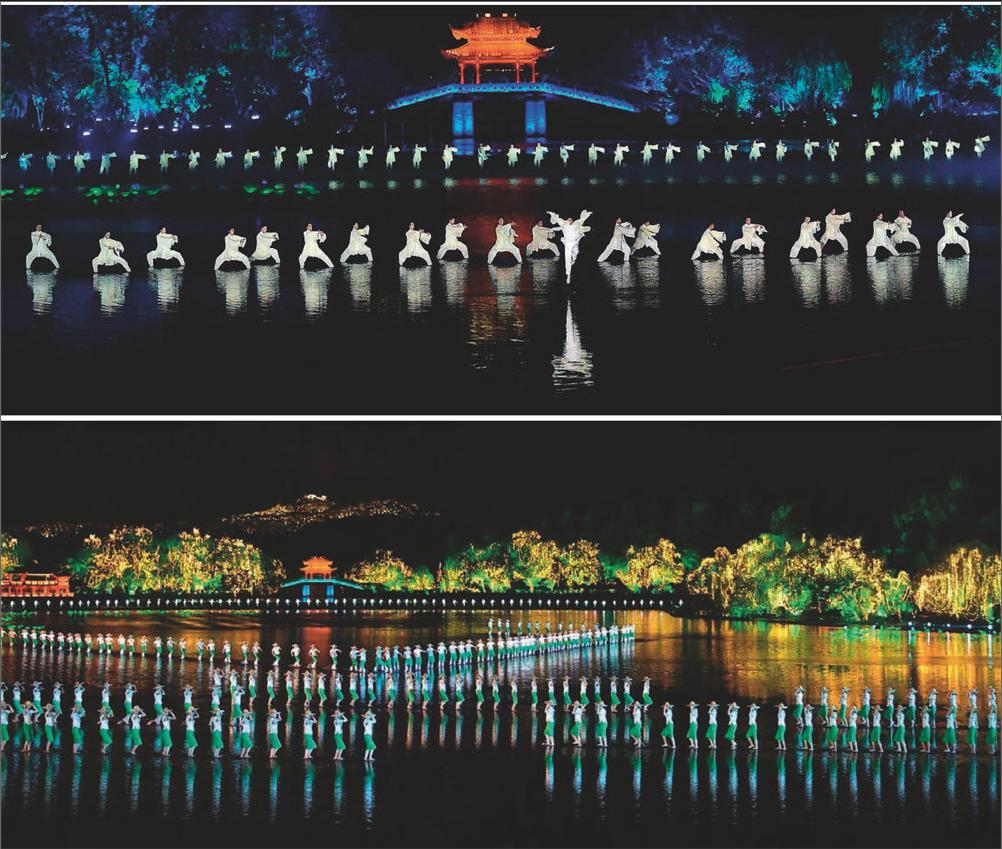

“音乐是没有国界的语言”,这个道理不论是在中外都同样适用。所以,《最忆是杭州》采用了音乐会的形式,先后选取了九首乐曲——其中绝大部分是大家耳熟能详的中外名曲,同时又用“江南”这个意象贯穿其中,组成了整台文艺演出的大致脉络。这九首乐曲分别是《春江花月夜》《采花舞曲》《梁祝》《高山流水》《天鹅湖》《月光》《我和我的祖国》《难忘茉莉花》和《欢乐颂》。这九首乐曲本身在内容上虽没有一定的必然联系,但能通过艺术家的巧妙编排将其有机的融为了一体。所以《最忆是杭州》以音乐为线索,通过在西湖边建构起的这个美轮美奂的舞台形象,让初次来到西湖的外国首脑们有了一次难忘的经历与体验。这台演出不仅仅是为了让外国来宾在西子湖畔欣赏一场赏心悦目的音乐会,更是要制造一处有趣的文化景观表演。这种对“体验性”的注重无疑是此次文艺演出的重点。

为了达到这样的演出效果,整台演出在设计上可谓别出心裁。为了突出杭州的城市特色,演出地点设在了杭州的西湖风景区,利用西湖的水面作为天然的舞台。在整个音乐会中,西湖不仅只是演出的背景,更是必不可少的构成元素,甚至可以说,西湖才是整台音乐会的真正“主角”。做为一处美丽的自然景观,西湖同样具有着独特的人文价值。西湖并没有宏伟壮丽的景致,但是却能够在一方天地中孕育无穷的变化。空旷的湖面、朦胧的远山、近处别致的亭台楼阁,组成了一幅幅动人的画卷,承载着江南文人独特的艺术审美。

所以,《最忆是杭州》在将西湖的自然环境用作音乐会演出的舞台时,一方面采用舞台设计将西湖的自然景观与人文特点有机的融入了演出之中,另一方面又采用了人工手段,采用了现代灯光、电子大屏幕、全息投影等技术在自然环境中拓展了实际的表演空间,最终创造出了美轮美奂的舞台形象。

为了即让观众能够充分欣赏演出,同时叉不破坏自然的美景。所以,整台晚会致力于通过简单的形式传达悠远的意境。因此,晚会主体采用了水下舞台的设计,但是乐队和合唱队,以及部分演出人员使用了水上移动平台。水下舞台的设计虽然在技术上有一定难度,同时也对现场演员的表演提出了更高的要求,但这却能够实现这一艺术意图的最有效手段。水下舞台的设计有多方面的优势,首先,它在没有破坏西湖周遭环境的前提下,为演出创造了一个合理的表演空间。假使真的在西湖之上搭建起一座高出水面许多的舞台,那么这座舞台不仅会显得突兀,而且遮挡了现场观众的视线,使得他们无法看到远处的景致;其次,水下舞台为演员的表演增添了美感,使得演出更加的空灵。当舞蹈演员在舞台上踏水而行的时候,脚下击起的水花也给平静的水面增加了动感。最后,水下舞台创造了一个新的表演空间,它将前景的表演与中、远处的西湖美景融为一体,在空间上获得了更强的纵深感,带给人不一样的感官体验。

除此之外,音乐会还采用了许多新技术手段,以水上舞台为依托,丰富了整台演出的表现力。比较突出的两个例子是演出《梁祝》时通过大屏幕技术实现的“水上折扇”,以及《天鹅湖》芭蕾舞表演时通过全息投影产生的“群舞表演”。当代观众对于这些新技术应该不会感到陌生,这些技术也并非在首次在此类文艺演出中使用,但是以往的应用都没有给人这样的惊艳之感。在黑夜的背景下,当本来平静的湖面升起了一把变幻着各种颜色与形状的的“扇子”时,一定能给现场观众带来全面的感官审美体验。同样,当全息投影变换出多位舞蹈演员的形象时,也一定能让现场观众产生意想不到的惊喜,尤其是当这一切发生在空无一物的西湖水面上时更是如此。新技术的应用不仅是对舞台表现形式的极大丰富与对水上舞台设计的重要补充,同时更是对原有表现空间的极大拓展。西湖美景固然吸引人,但是对于文艺演出来说,仅仅依靠自然风光是远远不够的。自然是创作灵感的来源与出发点,但艺术演出绝不能止于这个层面。所以,当舞台上的“折扇”缓缓打开时,观众可以同时看到两把同时在舞台上展开的扇子,一把是大屏幕光影效果形式的“扇子”,还有一把则是“扇子”在西湖水中的倒影。这种与自然的巧妙互动,正是本次新技术运用的一大重要亮点。

自2008年北京奥运会之后,由于成功的执导了奥运开幕式,张艺谋一度成为了在重要场合执导大型文艺演出的不二人选。在奥运会之后,张艺谋与另外两位合作人——王潮歌、樊跃一道,创作了一系列名为《印象》的实景文艺演出。《最忆是杭州》的创作延续了这些实景演出的一贯思路,同时又开拓了新的面貌,并且第一次激起了大范围的讨论。普通大众来说对大型文艺演出并不感到陌生,但是近些年大家却普遍对这种文艺样式感到不同程度的审美疲劳。究其原因无外乎两点,第一,演出内容质量平庸,无法再提起观众的兴趣;第二,演出形式过于追求规模上的宏大,以及豪华的视觉效果,整个演出往往给人“华而不实”之感。张艺谋利用自己作为电影导演的优势,为这种文艺演出注入了新的活力,同时也带来了新的思考与启发。

在自己的老本行——电影领域中,张艺谋通过自己的一系列作品,诸如《英雄》《十面埋伏》和《满城尽带黄金甲》等这样的影片将国产电影带入了商业大制作的时代。这些影片都致力于在尽可能简单的故事情节中,带给观众更棒的视听体验。因为电影是视听的综合艺术,表演、摄影、剪辑、美术、音响等不同因素的排列组合会产生截然不同的艺术体验。电影作品的成功给张艺谋以极大的启发,使他将这样的思维带到了实景文艺演出的创作当中:第一,演出的形式一定要好看,吸引人,不能只是再一味的强调“内容至上”;第二,形式创造要接地气,不能一味的贪大求多,要在简单的形式中追求丰富的意味。

本次《最忆是杭州》音乐文艺演出,将本该在室内举行的音乐会移至了室外,让大家在露天的自然环境中即感受了艺术,同时也欣赏了美景。在本次演出开始之前,大家最为担心的其实是杭州的天气,有幸天公做美。假如当天下雨,整个演出方案做出调整,甚至需要移至室内,那么整体演出的效果势必要大打折扣。在大城市中生活久了的人们,亲近自然对于他们来说是一次美妙的精神体验,相比于旅游的单调,观看实景演出带来的收获与感动显然更大。

当然,实景演出并非是简单将在室内的演出搬到室外,而是要使其与环境有机的融合,同时还要能够拓展自然本身的表现空间。《最忆是杭州》将西湖的水面作为表现的舞台,同时利用灯光、大屏幕以及全息投影这些现代化的技术将演出的表现力提升到一个新的高度。它以另一种方式塑造了一个新的“西湖”,一个不仅存在于当下,同时也连接了过去,更指向未来的新“西湖”。

在惊叹这样的演出之余,也让人对中国的文艺舞台有更多的期待。在当下,类似于《最忆是杭州》这样形式的文艺演出毕竟还是太少了。如果普通人都能在足不出户的情况下,在自己的家门口欣赏到这样的演出那该有多好。不过,《最忆是杭州》让更多的人接触到了这种高端的文艺形式,并且也无形中提高了大众的欣赏水平。以这场演出为基底,商业化的《最忆是杭州》演出将会继续为市民和游人带来视听盛宴。在这个数字多媒体的时代,一台这样的演出能够引起这样的关注度,实在是一件难能可贵的事情。这让人有充分的理由期待,中国的文艺与设计能够在接下来的旅程中走的更好、更远。

(编辑:黄巍锋)