城乡福利差异对农民工市民化影响实证

2016-12-23朱雅玲李英东

朱雅玲,李英东

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

城乡福利差异对农民工市民化影响实证

朱雅玲,李英东

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

农民工市民化是推进城市化发展的中坚力量,而户籍制度附着的城乡福利差距则是农民工市民化进程的巨大阻力。通过构建城乡居民福利差距阻碍农民工市民化的作用机制,测算了城乡福利差距指数,实证检验中国及各省城乡福利差距对农民工市民化的影响,并对其进行了静态和动态分析。结果表明:城乡居民福利差距与农民工市民化存在显著的负向关系,福利差距确实阻碍了农民工市民化进程,应逐步实现城乡福利均等化以促进农民工市民化。

社会福利;城乡差距;农民工市民化;户籍制度;城市化

城市化是推动我国经济社会发展的重要力量,任何国家的城市化进程都伴随着农村人口的大规模迁移,中国也不例外。根据国家统计局《2014年全国农民工监测调查报告》,2014年我国农民工总量达2.74亿,占全国人口总量的20.14%。但如此大规模的农民工群体只能处于“候鸟式”的迁移状态,无法实现由农民工向市民的身份转变,进而无法享受与城市居民相同的福利待遇。这使得我国的城市化出现了一系列的问题:城市化落后于工业化,城市化的质量滞后于速度,城市化呈现出所谓“半城市化”状态。这种人口迁移模式和城市化发展状态是不健康且不可持续的,因而,我国的农民工市民化问题在近年来持续受到政府、社会及学界关注。

我国农民工问题始于改革开放之后,在中共中央《关于1984年农村工作的通知》中,允许农村居民自带口粮进城务工,从此具有中国特色的农民工群体开始出现;之后农民工政策由“离土不离乡”到“离乡”,再到允许农民工在城镇有条件的落户,使得我国农民工市民化的条件逐渐好转。但农民工市民化仍没有走上正轨,大中城市的户籍门槛居高不下。是什么导致了不同规模城市间户籍限制程度的差别?蔡昉[1]的研究发现越是在户口中附着的福利水平较高的城市,户籍门槛就越高。由此深入思考,居民社会福利差距可能是导致不同城市间农民工市民化存在差别的核心因素,进而造成了户籍改革形式大于实质的问题。农民工市民化进程缓慢,不仅不利于农村劳动力的充分释放,而且会产生一定程度上的居住区分割和心理分割的现象。因此,有必要系统分析城乡福利差距阻碍农民工市民化的传导机制,并寻求相应对策。

一、文献综述

国外关于农民工市民化的理论主要集中于城市化理论,分别从城乡劳动生产率及城乡间收入差别等因素上考察城市化的动因,如“二元经济”结构理论[2]、推拉理论[3]以及城乡预期收入差异理论等。这些理论对中国的农民工市民化具有重要的推进作用。然而,国外城市化理论大都假设农村居民可以自由地从农村迁入城市。但事实上,在我国城市化历史上,农民的迁移往往受到政府政策和制度的限制,户籍制度是影响农民工市民化的重要因素。因此,西方传统的人口迁移理论虽阐述了农村剩余劳动力进城的动力机制,但对中国农民工市民化的解释尚显欠缺,也未关注城乡分割的福利待遇对农民工市民化的影响。

国内学者对农民工市民化问题的研究范围非常广泛,不仅从制度、成本层面对农民工市民化进行了论述,而且也涉及心理等层面。多位学者认为城乡二元户籍制度是阻碍农民工市民化问题的根源:王春光[4]认为,农民工问题产生的根源是户籍制度,以户籍制度为纽带的城乡二元的就业、教育、社会保障制度等对农民工在城市的生活和发展产生了消极影响;刘传江等[5]用“双重户籍墙”来界定农民工市民化的主要障碍,“显性户籍墙”指城乡二元户籍制度,“隐形户籍墙”指城市社会福利体系对农民工的排斥,而推进农民工市民化的关键是拆除“隐形户籍墙”;陈钊[6]认为户籍制度对农民工的影响不只是“难以市民化”可以概括的,实际上,户籍制度造成了城市内部的“二元社会”分割,这种城市居民与农民工的分割在城市内部的就业市场、居住区及居民心理层面上广泛存在。另外,一些学者认为农民工与城市居民的利益冲突也是阻碍其市民化的重要因素:蔡昉[7]提出了“既得利益论”,城市居民为了维护自己的利益,会通过影响城市政府的决策阻碍农民工市民化;汪汇等[8]的研究表明,城市居民对农民工的社会信任水平较低,而农民工对城市政府的信任水平也不高,这种相互的低信任使得农民工对城市产生抗拒心理;钱正武[9]认为,农民工与城市居民的交往存在心理上的 “社群隔离”现象,城乡分割的福利安排使得城市居民对农民工产生歧视,从而导致农民工被长期排斥在城市生活之外。因此,由城乡福利差距造成的城乡居民之间的利益对立,一方面降低了农民工的市民化意愿,另一方面增加了城市居民的排斥态度。

我国农民工市民化进程缓慢,表面上看是城乡二元户籍制度改革的滞后,但根本原因还是为进城农民工提供与城市居民相同福利水平的成本问题,而城市内部农民工与城市居民福利差距的本质是城乡居民之间福利差距的延续。因此,实现我国农民工市民化的关键是逐渐缩小城乡居民享受的福利差异。这也再一次指明了城乡居民福利差距对于农民工市民化的重要作用。鉴于此,本文从城乡居民的福利差距入手,探讨其对农民工市民化的影响机制,并利用我国及各省面板数据,实证分析城乡福利差距对农民工市民化的影响关系和程度。

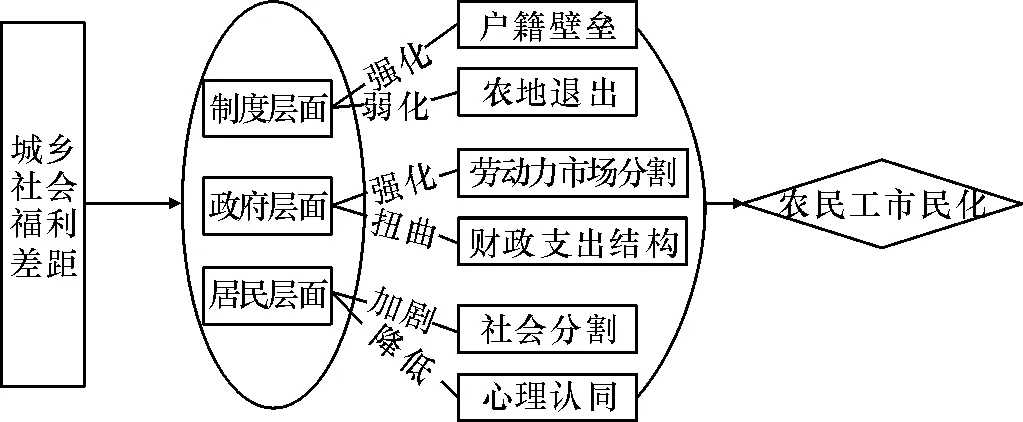

二、城乡福利差距阻碍农民工市民化的前提假设

由于城乡之间在收入水平、社会保障水平、教育资源、基础设施等方面存在差距,使得农村居民有向城市流动的倾向。然而,城乡居民社会福利的差距也会阻碍农村居民成为“市民”的进程。城乡社会福利差距到底通过哪些因素影响农民工市民化?又如何切实阻碍农民工市民化进程?基于已有的理论研究和农民工市民化现状,本文从制度、政府以及居民层面构建了城乡福利差距阻碍农民工市民化的影响机制(图1),探讨城乡福利差距阻碍农民工市民化的前提假设。

图1 城乡福利差距阻碍农民工市民化的影响机制

(一)城乡福利差距阻碍农民工市民化的制度前提:弱化户籍制度,强化农村土地退出意愿

从我国农民工的流向看,2014年全国跨省流出的农民工约有82%流向东部沿海城市,而且主要集中于北京、上海、广州所在的城市圈。人口的大规模流入,使得该地区以常住人口为依据计算的城市化率特别高。这种虚高的城镇化率使得政策制定者做出与客观现实相背离的户籍改革政策:通过全面开放小城镇的户籍但控制特大城市、大城市的发展规模来推动城市化进程,大城市落户的门槛依然很高。户籍政策与客观现实南辕北辙的根本原因在于城乡间福利差距的大小。中小城镇居民与农村居民享受的福利差距较小,即使全面开放也不会吸引过多的农民工迁入。而大城市较高的经济发展水平、多样化的就业机会、完善的公共基础设施、全面的社会保障,强烈吸引着农村居民的迁入。因此为了便于人口管理,降低财政支出成本,保持城市居民福利水平不下降,大城市政府便选择强化户籍壁垒,阻碍农民工市民化。

同时,由于农村社会福利体系的不完善,使得土地对于农村居民具有福利化性质。土地不仅是生产资料,而且承担着农村居民社会保障功能。由于城乡社会福利差距较大,且农民工被排除在城市社会福利体系之外。如果农民工在城市失业,回到农村,土地便作为农民工最后的防线,这使得土地对于农民工的社会保障功能日益加强。因此,农村土地是农民工最重要的一项社会保障。由此可见,城乡社会福利水平的差距强化了农村土地的社会保障功能,降低了农民工对农村土地的退出意愿,减弱了农民工市民化的意愿。

(二)城乡福利差距阻碍农民工市民化的政府前提:强化劳动力市场分割,扭曲财政支出结构

夏纪军[10]基于人口流动与公共品供给激励的理论模型证实得出:如果两个地区居民净收入存在差距,就会产生人口流动的倾向。中国的农民工工作、生活在城市,但是没有城市户籍,因此不能享受城市的福利待遇。如同国际上的非法移民,参与当地的黑市劳动,但因没有当地身份无法享受应有的权利,而接受国对于非法移民并不全然否定,一方面允许部分非法移民进入,获得廉价的劳动力,另一方面则不希望移民过多,增加“拥挤成本”。同样,中国城市政府,尤其是福利水平较高的大城市政府也是如此,为了最优化劳动力结构,就会利用户籍制度限制农民工进城。这样,在职位比较充裕的年份,放松户籍条件使得城市政府获取廉价劳动力,而在就业比较紧张的年份,在高物价低保障的压力下,农民工被迫返乡。为了保护城市居民的充分就业,城市政府缺乏为农民工提供社会福利的动力,从而抑制了农民工的市民化进程。

此外,由于我国现阶段实行的是财政分权的体制,财政事权划分都只是一些原则性规定,缺乏明确的法律划分依据,造成中央与地方各级政府在支出范围上出现“上下对口、职责同构”现象,导致地方政府财力吃紧。而基础教育、就业等社会福利本身具有较强的外溢性,当中央政府下达支出决策时,地方政府并不愿意拿出本就收不抵支的财政资金来付费,特别是事权压力较大的县乡级基层政府,更没有激励去改善农村居民的社会福利。因此,农村居民享受的福利水平较低,而当他们作为城市常住人口出现时,城市政府更是不愿意拿当地收入来为其提供基本社会福利。

(三)城乡福利差距阻碍农民工市民化的居民前提:加剧社会分割,降低心理认同

对于城市居民而言,他们已经习惯于享受政府提供的较高的社会福利,习惯于享受城市良好的基础设施和舒适的生活环境,不愿意大量农民工定居城市与他们竞争和分享城市福利。另外,城市居民认为农民工是其就业岗位的竞争者,农民工的涌入将加大城市劳动力市场的竞争,减少他们就业岗位的选择,降低城市劳动力的工资。农村劳动力流向城市,意味着对城市居民就业福利水平的冲击,会导致城市居民的不满和抵制。因此,他们有强烈的动机和激励给城市政府施加压力以抵制农民工市民化。

而对于农村居民而言,城乡间巨大的福利差异导致农民工市民化的门槛过高,是部分农村居民不愿意成为市民的原因之一。根据黄锟[11]的调查研究,在对“农民工不希望成为市民的主要原因调查”的回答中,约有40%的农民工认为城市房价高、生活费用高是他们不愿意市民化的主要原因,而这背后隐含的正是农民工在城市不能享受与城市居民同样的社会福利。农民工市民化的成本过高降低了其市民化的预期和意愿,大多数农民工把在城市打工当做权宜之计,阻碍了深度城市化的进程。这种福利上的分层弱化了农民工对城市的认同感,降低了他们争取城市户籍的动力。同时,从心理层面而言,城市居民对农民工身份的歧视,进一步加大了其对城市政府和城市居民的不信任感。户籍的限制、城市的福利待遇的匮乏以及较高的物价压力加深了农村居民对城市的不信任感,这在一定程度上阻碍了农民工市民化的进程。

三、实证分析

(一)指标选取与数据描述

1.被解释变量:农民工市民化。农民工市民化从理论层面看包含的内容较为广泛,如农民工的个人素质、居住条件、经济生活、心里认同等,但由于数据的可得性、可靠性以及本文主要关注农民工市民化的影响因素而非农民工市民化的指标测算等,因此借鉴杨英强[12]、蔡昉[13]等的研究,直接采用农民工市民化率作为农民工市民化的测算指标,该指标直接反映了农民工市民化的程度。农民工市民化率各年数据来自《中国统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》及《中国农村住户调查年鉴》。

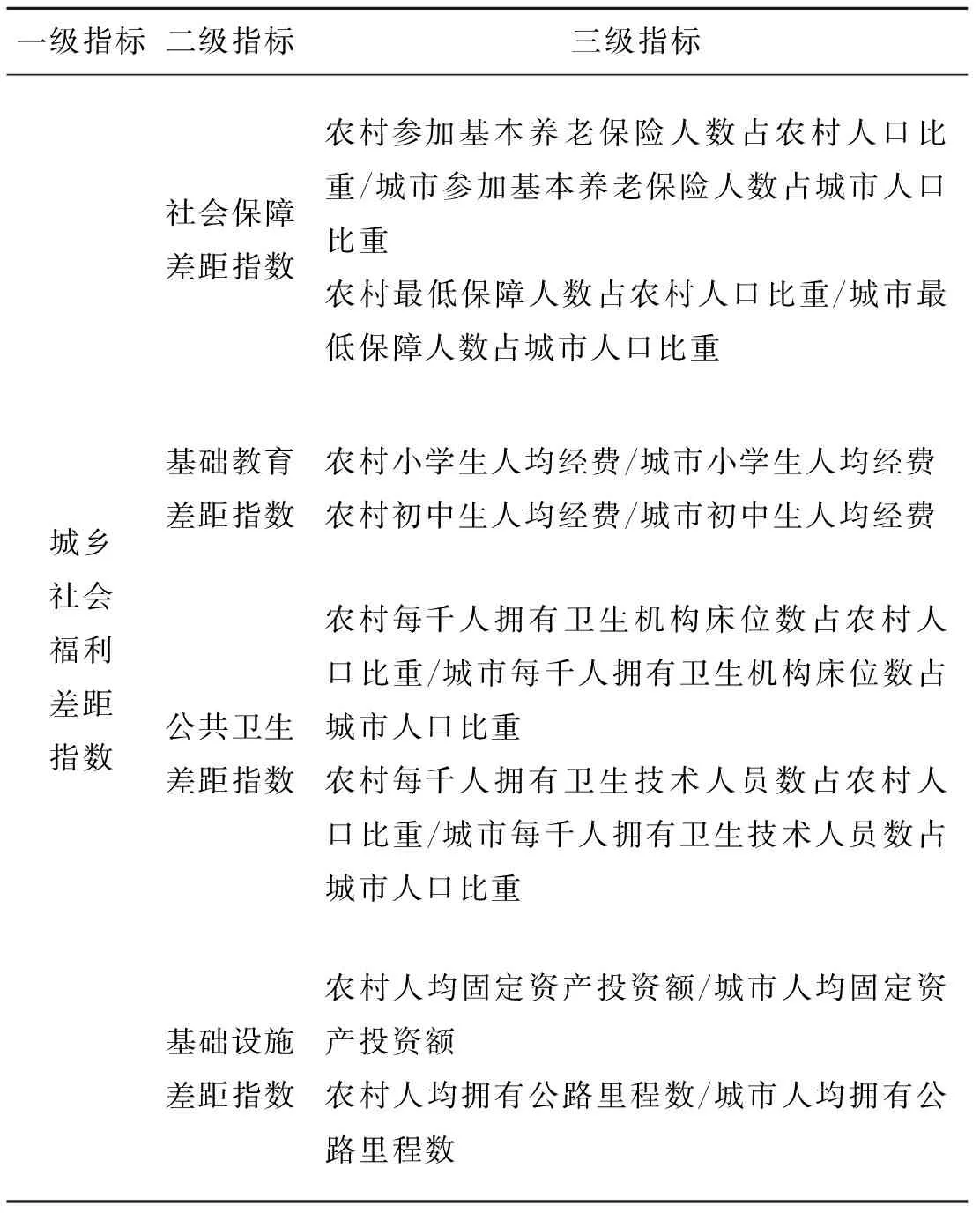

2.解释变量:城乡福利差距。城乡社会福利指标一般用于衡量政府基本职能的履行情况,完善的指标衡量包含社会福利的各个方面,如社会保障、基础建设、教育等。出于数据可得性、计算复杂性以及指标测算效率等原因,社会福利指标不可能包含所有的单项指标。刘成奎等[14]、杨缅昆[15]的研究也指出,在构建有关社会、经济发展指标体系时,不仅要考虑社会发展的需要,而且要考虑中国国情及数据的可得性。因此,在借鉴彭尚平等[16]的研究成果基础上,主要选取社会保障(包含基本养老保险和最低保障人数)、基础教育(包括小学生人均经费和初中生人均经费)、公共卫生(包括卫生机构床位数和卫生技术人员数)及基础设施(包括人均固定资产额和人均拥有公路里程数)四个方面构建城乡社会福利差距指数并将其作为解释变量。

由于衡量指标的单位不同,无法直接进行加减运算,因此,本文根据联合国开发计划署以及陈昌盛等[16]对城乡社会福利差距指数的计算方法,将城乡社会福利差距分项指数的计算公式设定为:城乡社会福利差距分项指数=各地区农村基本社会福利指标/各地区城市基本社会福利指标。如果城乡社会福利差距分项指数为0,说明农村社会福利水平,如社会保障水平等,与城市社会福利水平差距很大;如果城乡社会福利差距分项指数为1,则说明农村与城市社会福利水平相当,指数取值处于0-1之间。

此外,对于城乡社会福利差距指数,本文主要采用综合指数法。综合指数法首先计算各项分指数,进而通过赋予权重将各个分指数加总,其计算公式为:W=w1I1+w2I2+w3I3+w4I4。出于计算简便,本文假定计算时各三级指标、二级指标权重相同,具体指标构建体系见表1。

表1 城乡社会福利差距指标体系

3.控制变量:城乡收入差距、城市化率、工业化水平。由于本文重点研究全国及各省农民工市民化与社会福利差距之间的关系,因此一些省际因素可能会影响自变量和因变量之间的关系。为了尽可能使结果准确并具可靠性,参考已有相关研究[16-18],本文将城乡收入差距、城市化率及工业化率作为控制变量加入至模型中。其中,城市化率数据直接来自《中国统计年鉴》,工业化率(第二产业在三次产业中所占的比重)、城乡收入差距(农村人均纯收入/城市人均可支配收入)则根据《中国统计年鉴》相关数据计算得到。

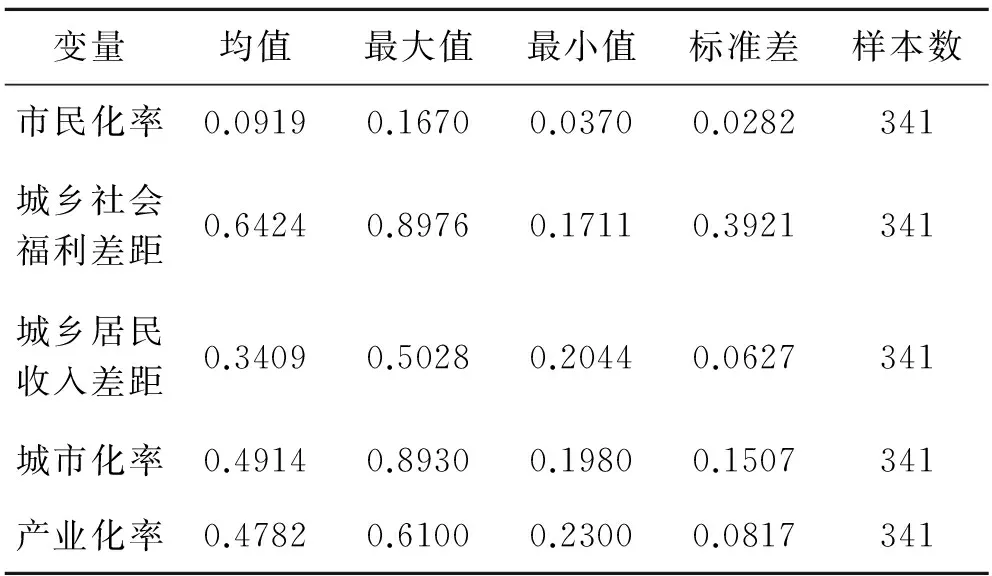

综上,本文选取2003-2013年全国31个省份的农民工市民化、城乡社会福利差距指数、城乡居民收入差距、城市化率及工业化率相关数据,形成平衡面板。各变量描述性统计情况如表2所示。

表2 面板数据变量描述性统计

(二)模型设定

为了检验全国及各省城乡社会福利差距与农民工市民化之间的关系,本文首先构建单方程面板数据模型,对面板数据进行F检验,以设定合适的模型形式。通过Eviews软件计算后得到两个F统计量,其中,F1=8.593,F2=75.086,在给定5%的显著水平下,F2>1.20,F1>1.22,因此,模型采用变系数模型。同时,根据Hausman检验,H统计量的值为52.74,伴随概率为0.0000,拒绝了随机效应模型原假设,说明应建立个体固定效应模型。

综上,本文建立如下固定效应的变系数模型:Citizeni,t=αi+β1Welfarei,t+β2Incomei,t+β3Urbani,t+β4Indusi,t+μi。其中,Citizen表示农民工市民化率;Welfare表示城乡社会福利差距;Income表示城乡收入差距;Urban表示城市化率;Indus表示工业化率;i=1,2,…,31,表示各个截面,即31个省份;t=2003,2004,…,2013,即11年。

(三)实证结果及分析

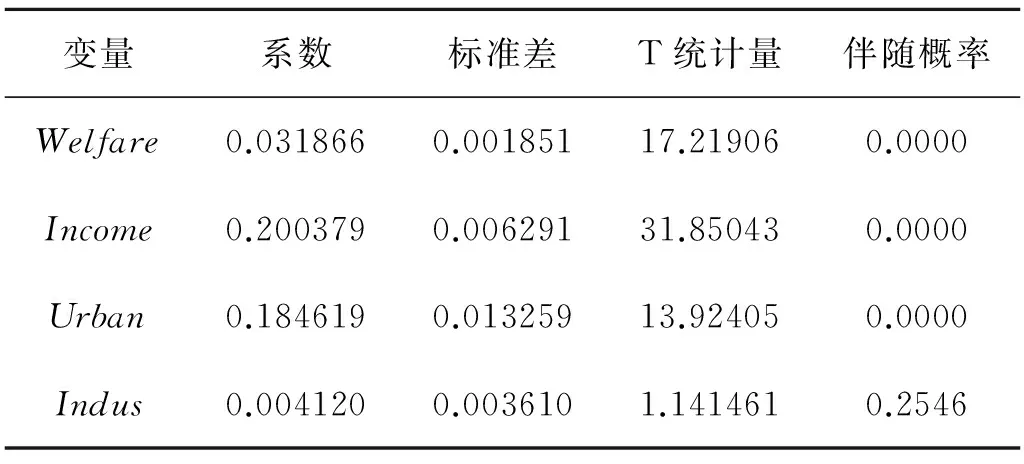

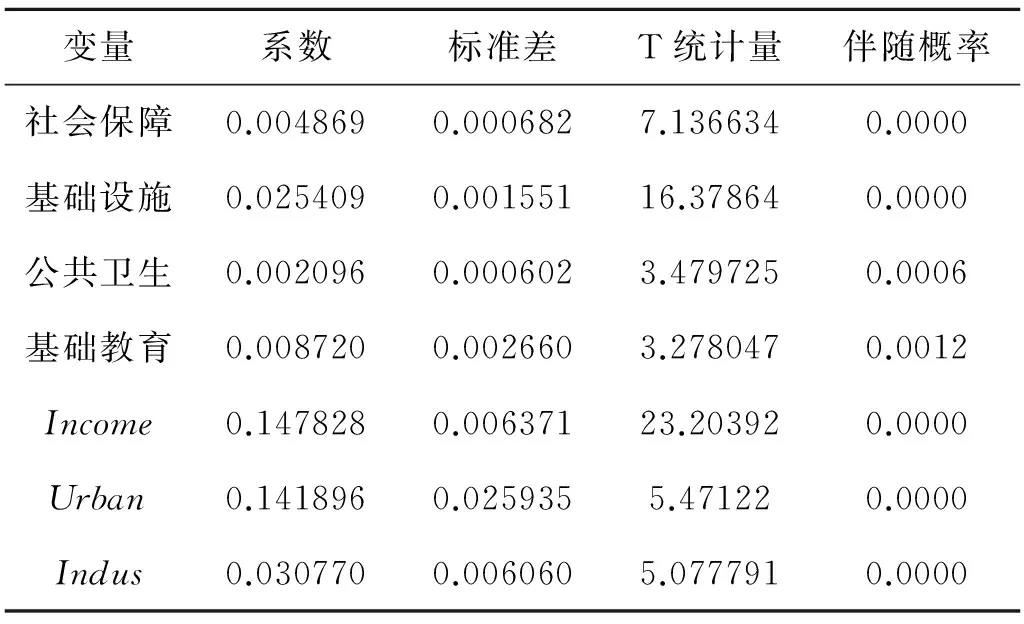

1.总体效应。首先估计全国范围的数据,以便从国家层面了解城乡社会福利差距对农民工市民化的影响。为了避免多截面可能存在异方差问题,本文直接采用GLS对模型进行估计,使用Eviews软件估计方程得到如表3所示计量结果。

表3 国家层面回归结果

注:R2=0.925451,D.W.=1.8326,S.E.=0.0149。

从拟合优度检验值看,R2=0.925,说明模型整体对样本数据的拟合度良好;从杜宾-沃森检验看,值为1.8326,意味着在5%的显著性水平下模型不存在序列相关。从变量显著性看,除工业化率的系数不显著外,其余三个变量的系数均显著,说明城乡社会福利差距、城乡居民收入差距、城市化率对农民工市民化会产生显著影响。

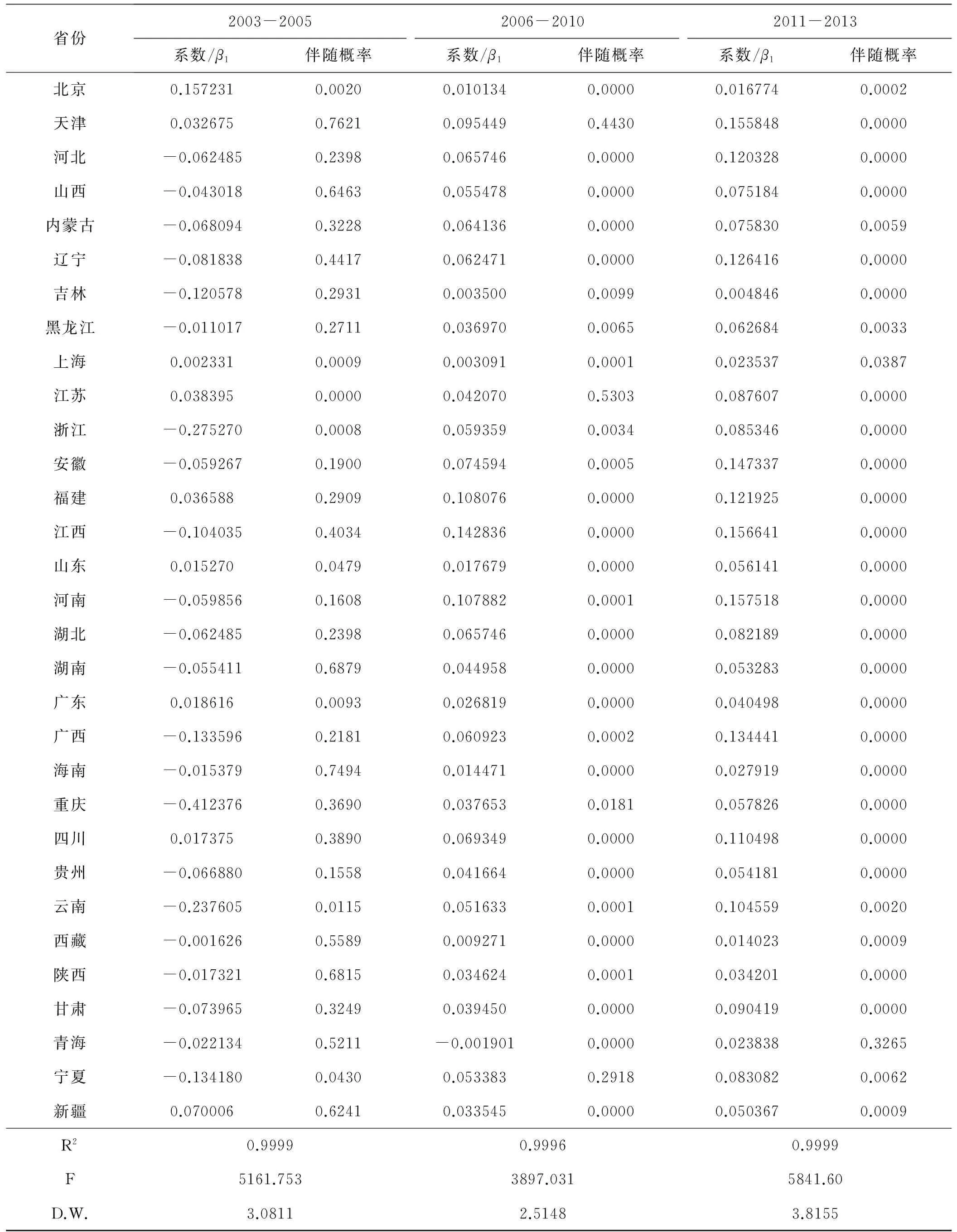

2.分省效应。尽管从全国数据看,城乡社会福利差异对于农民工市民化有显著影响,但由于各省经济发展情况不同,其居民福利、人均可支配收入、城镇化率等有较大的不同,对农民工市民化的影响也有所不同。因此,有必要从省级层面进行检验和分析,探讨各省城乡居民社会福利差距是否仍对农民工市民化有显著影响。根据模型设定检验,本文采用固定效应变系数模型并用Eviews软件对模型进行估计,计量结果见表4。

从模型的拟合优度检验值看,R2=0.9981,说明模型整体对样本数据拟合良好;F统计量的值为2 058.561,远大于5%显著性水平下的临界值,说明模型整体显著;并且,D.W.值为2.2875,说明模型不存在序列自相关。而从变量显著性看,按照拒绝概率5%的水平,除上海市、青海省的城乡社会福利差距系数不显著外,其余地区自变量前回归系数在统计上均显著。

此外,2003-2013年间,正是我国及各省农民工市民化、城市化、城乡收入分配和社会福利统筹迅猛发展的阶段,因此,为了更好地分析城乡福利差距对于农民工市民化的阻碍作用,本文将研究时间做如下阶段划分:(1)2003-2005,该阶段农民工市民化率、城乡福利差距均处于低位;(2)2006-2010,随着“十一五”规划的提出,农民工市民化、城市化、社会福利统筹作为核心内容,在此期间迅速发展;(3)2011-2013,2011年我国城镇化率首破50%,“十二五”规划也同期提出,相比于前一阶段,全国及各省农民工市民化率和社会福利统筹发展更为迅猛。在阶段划分基础上,本文对各省这十年间前中后期的数据进行动态分析,结果见表5,以期得出更具意义的结论。

表4 分省计量回归结果

注:R2=0.9981,F=2058.561(P=0.0000),D.W.=2.2875。

表5 分阶段各省计量回归结果

从三个模型的拟合优度检验值看,R2均大于0.9,说明模型整体对样本数据拟合良好;F统计量的值远大于5%显著性水平下的临界值,说明模型整体显著;三个模型 的D.W.值也说明模型不存在序列自相关。

3.结果分析。从全国数据的实证结果看,城乡居民社会福利差距、城乡收入差距、城市化率对农民工市民化有显著的影响。其中,居民收入差距和城市化率对于农民工市民化的影响大于城乡社会福利差距对其的影响,这可能是由于在农民工市民化过程中,相对于更为完善的社会福利而言,大多数农民工进城更多是为了获取更高的收入;而从城市化角度而言,城市化率的提高意味着农村逐步向小城镇过渡,农村人口逐步转为城镇人口,隐性地提高农民工市民化率,在国外部分文献中,城市化率等同于农民工市民化率,可见两者关系之紧密。

本文重点关注城乡社会福利差距对农民工市民化的影响。从系数符号看,由于城乡居民社会福利差距指标测算时采用农村社会福利指标/城市社会福利指标,介于0-1之间,数值越大,说明城乡社会福利差距越小。因此,城乡居民社会福利差距的系数为正,说明城乡社会福利差距越小,农民工市民化率越高。这也与本文理论探讨的结论一致。农村居民虽然能够自由流入城市,但由于城乡福利差距过大及我国唯GDP考核的政绩制度,城市政府不愿支付过多的财政支出为农村居民提供与城市居民相同的社会福利,城乡居民在心理和精神上也有所抵触。而随着城乡居民社会福利差距的缩小,城市政府为流入城市的农村居民提供城市的社会福利不再是超额的财政支出,而农村居民市民化后带来的社会效益,如技术劳动力的增多、税收的增加等相反还能促进城乡公共服务一体化,促进城市化进程,可谓是“利大于弊”。因此,城乡居民社会福利差距的系数符号为正有其一定的合理性。从系数数值看,城乡居民社会福利差距系数为0.032,说明全国城乡社会福利差距每缩小1%,农民工市民化率提高0.032%。

为了更好地理解城乡社会福利差距对农民工市民化的影响,本文对城乡福利差距包含的具体内容进行了回归,结果见表6。从回归结果看,城乡居民的社会保障差距、公共基础设施差距、基础教育差距以及公共卫生差距对农民工市民化有显著的负相关作用。其中,公共基础设施差距的影响最大,系数为0.025;其次是基础教育差距,系数为0.009;再者为社会保障差距,系数为0.005;最后是公共卫生差距,系数为0.002。造成该种现象可能的原因在于:由于城乡公共基础设施建设差距的存在,使得城乡居民在劳动生产率、生产能力等方面存在差距,在一定程度上加剧了城乡居民收入差距,而收入是农民工在市民化过程中最为渴求的,因此公共基础设施建设差距的存在严重弱化了农民工市民化的能力;城乡基础教育水平的差距一方面增加了农民工子女教育支出成本,另一方面也降低了农村居民的人力资本回报率,影响了农民工市民化的能力,但农民工本身受教育意识普遍偏低,更多关注子女教育,因而教育差距对于农民工市民化的影响程度并不高;城乡社会保障水平的差距则从本质上反映了城乡社会福利对农民工市民化的影响,由于农村社会保障的缺乏,增加了农村居民医疗、养老等支出,增加了农民工市民化的成本进而阻碍农民工市民化;对农民工市民化负向影响最小的是城乡公共卫生设施差距,这可能是由于市民化进程中,农民工更多追求积极向上的生活,如城市更好的教育、基础设施及社会福利等,并不过多考虑生活中的负面情绪,如生病等等,因此,城乡间的医疗设施条件对农民工市民化的意愿和能力影响较小。

表6 城乡福利差距二级指标回归结果

注:R2=0.905936,D.W.=1.5149,S.E.=0.0124。

从各省的实证结果看,除青海省城乡居民福利差距的系数为负外,其余省份城乡居民福利差距的系数皆为正,与全国的实证结果相一致,进一步证实了城乡福利差距与农民工市民化的负向关系。而青海省自变量的系数虽为负,但并不显著。这一结果出现的可能原因主要有两个:一是由于青海省经济发展相对落后,省内教育经费、社会保障等数据统计不完整,在数据处理时本文进行了缺失值处理,因而导致结果不显著;二是青海省位于高寒地带的青藏高原,经济发展水平较低,其市民待遇对外来农民工的吸引力有限。从青海省城乡居民福利差距数据看,平均值为0.7258,最大值为0.82,最小值为0.31,标准差为0.25,远高于全体样本均值0.6424的数值,这在一定程度上导致了青海省实证结果的特殊性。除此之外,上海市城乡居民福利差距与农民工市民化率之间尽管存在负向关系,但系数并不显著,这可能与上海市政府严厉的户籍制度有关。上海是国际化的大都市,同时也是我国的金融中心,对人们尤其是年轻人极具吸引力,上海政府为了限制过多的人口流入上海,不得不采取严厉的户籍制度,从而便区分了具有户口的上海人和无户口的外地人。在上海市的数据中,2003-2013年上海市民化率最高值0.1670,最低值0.1657,平均值为0.1664,标准差为0.0006,十多年几乎保持在同一水平,而具有相似情况的北京和天津并未出现这一现象,而是有所增加,可见上海市制度之严苛,这也在一定程度上为本文的实证结果提供了一定的解释。

从分阶段各省城乡福利差距实证结果看,不同阶段中福利差距对于农民工市民化率的影响不同,但整体而言,从前期(2003-2005)至中期(2006-2010)再到后期(2011-2013),各省城乡福利差距系数逐渐增大,意味着城乡福利差距对农民工市民化的影响逐渐增大。在早期,我国社会福利保障体系尚未完全建立,在居民中普及程度也不高,同时,户籍制度改革尚未明确提出,城镇化进程尚处于摸索阶段。在尚未明确建立的制度环境下,城乡社会福利差距对于农民工市民化的影响并不大。随着“十一五”“十二五”规划的提出,以及中央经济会议对于农民工问题的重视,户籍制度改革逐步提上议程,收入分配不公、农村基础设施落后等问题日益凸显,社会福利作为居民切身利益,逐渐成为农民工市民化的影响因素。制度环境的变化是促进城乡社会福利差距影响农民工市民化的重要因素[13]。此外,从省际看,除北京、天津、上海、江苏、广东等9省外,其余省份城乡社会福利差距在2003-2005年间与农民工市民化率呈负向关系,即城乡社会福利差距越大,农民工市民化程度越高,在中期和后期两者转而呈现正向关系。上述9省中有7省地属东部区域,因此,可能是区域特性导致城乡社会福利差距产生的影响不同。将各省早期福利差距指数进行排序,发现东部地区大多数省份福利差距较小,西部地区福利差距其次,而中部地区福利差距最大,如河南、湖南等省,农村居民社会福利仅为城镇居民的39%左右。过大的社会福利差距促使中西部农民工积极追求“市民”身份,以此改变早期收入、社会保障等各方面的弱势,从而促进农民工市民化进程,在实证结果中表现为城乡社会福利差距越大,农民工市民化程度越高;另一方面,东部偏紧的户籍制度为上述实证结果提供了一定的解释,对于东部地区而言,由于经济发展较为快速,农民追求市民化,但城市政府为了降低财政支出以及维护城市较高的福利水平,采取偏紧的户籍制度,从而抑制了农民工市民化进程。在中后期,东中西部城乡社会福利差距系数的演变也验证了其对农民工市民化影响的区域性。

四、结论与建议

城乡福利差距与农民工市民化之间存在复杂的影响关系,分析这一问题对于推进农民工市民化以及我国经济发展具有重要意义。本文借鉴已有文献的研究成果,对城乡福利差距与农民工市民化之间的关系进行了梳理,探讨了城乡居民福利差距对农民工市民化的前提假设,并通过实证检验分析了二者之间的关系。结果发现:(1)从国家层面看,城乡居民福利差距与农民工市民化之间存在负向关系,城乡福利差距每缩小1%,农民工市民化率提高0.032%;(2)从各省实证结果看,除青海省城乡居民福利差距与农民工市民化存在不显著的正向关系外,其余省份均呈现显著的负向关系,但程度各不相同;(3)从各省分时期实证结果看,随着时间的推进,城乡社会福利对于农民工市民化的影响逐步增大,并且该影响具有区域性;(4)从城乡福利包含的具体内容看,城乡居民的社会保障差距、公共基础设施差距、基础教育差距和公共卫生差距对农民工市民化均存在显著的负相关作用,系数分别为0.005、0.025、0.009和0.002。因而,从样本实证结果看,城乡福利差距与农民工市民化之间有着深层次的联系,城乡居民的福利差距是阻碍农民工市民化的主要因素。

农民工市民化是我国城市化发展的一种过渡现象,也是我国城乡二元制度长期对立的结果。通过分析农民工市民化背后的城乡居民福利差距,本文认为:要推进农民工市民化,必须要实现我国城乡居民福利均等化,通过实现城乡福利均等化来促进农民工市民化。因此,在未来农民工市民化建设进程中,政府首先需要改变现行的城乡分割的制度安排,剥离户籍制度的福利安排,逐步实现城乡居民福利均等化;其次要引入市场机制,改革财政制度,多途径解决农民工市民化的成本问题。对于不同省市的福利安排,要“因地制宜”制定相关政策,从缩小公共基础设施差距入手,逐步缩小城乡居民福利差距,最终实现城乡居民福利均等化,促进农民工市民化。

[1] 蔡昉.户籍制度改革与城乡社会福利统筹[J].经济学动态,2010(12):4-10.

[2] LEWIS W A.A Model of Dualistic Economics[J].American Economic Review,1954,36:46-51.

[3] RANIS G,JOHN C,FEI H.A Theoiy of Economic Development[J].The American Economic Review,1961,51(4):533-565.

[4] 王春光.农村流动人口的半城市化问题研究[J].社会学研究,2006(5):107-122.

[5] 刘传江.中国农民工市民化研究[J].理论月刊,2006(10):5-12.

[6] 陈钊.中国城乡发展的政治经济学[J].南方经济,2011(8):3-20.

[7] 蔡昉.中国城市限制外地民工就业的政治经济学分析[J].中国人口科学,2000(4):1-10.

[8] 汪汇,陈钊,陆铭.户籍,社会分割与信任:来自上海的经验研究[J].世界经济,2009(10):81-96.

[9] 钱正武.社会政策支持与农民工市民化[J].理论与改革,2005(6):88-90.

[10] 夏纪军.人口流动,公共收入与支出:户籍制度变迁动因分析[J].经济研究,2004(10):56-65.

[11] 黄锟.深化户籍制度改革与农民工市民化[J].城市发展研究,2009 (16):97-106.

[12] 杨英强.现阶段农民工市民化问题研究[D].成都:西南财经大学,2008:51-52.

[13] 蔡昉.被世界关注的中国农民工:论中国特色的深度城市化[J].国际经济评论,2010(2):40-45.

[14] 刘成奎,王朝才.城乡基本公共服务均等化指标体系研究[J].财政研究,2011 (8):25-29.

[15] 杨缅昆.社会福利指数构造的理论和方法初探[J].统计研究,2009(7):4-10.

[16] 陈昌盛,蔡跃洲.中国政府公共服务:基本价值取向与综合绩效[J].财政研究,2007(6):20-24.

[17] HANIS J R,TODARO M P.Migration,Unemployment and Developments Iwo-Sector Analysis[J].The American Economic Review,1970,60(1):126-142.

[18] KNIGHT J,GUNATILAKA R.The Rural-Urban Divide in China:Income but Not Happiness?[J].The Journal of Development Studies,2010,46(3):506-534.

(责任编辑:张 丛)

The Empirical Analysis of Urban - Rural Welfare Differences Affecting on Citizenization of Migrant Workers

ZHU Yaling,LI Yingdong

(School of Finance and Economics,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710061,China)

Urbanization of migrant workers is the backbone of urbanization development,but the household registration system of welfare gap between urban and rural areas is a huge resistance in the process of citizenization.By constructing the mechanism of how welfare gap between urban and rural residents hindering the citizenization of migrant workers,we measure the index of urban and rural welfare gap and empirically test the effects of urban and rural welfare gap on peasant workers′citizenization at national and provincial level,and make static and dynamic analysis.Results show that the welfare gap between urban and rural residents has a significant negative effect on urbanization,and welfare gap does hinder the process of urbanization of rural migrant workers,thus we should gradually achieve welfare equalization between urban and rural areas to promote the urbanization of rural migrant workers.

social welfare; urban-rural disparity;citizenization of migrant workers; household registration system; urbanization

10.15896/j.xjtuskxb.201601006

2015-07-28

国家社科基金项目(10XJY0014)

朱雅玲(1989- ),女,西安交通大学经济与金融学院博士研究生;李英东(1974- ),男,西安交通大学经济与金融学院副教授,博士生导师。

F304.6

A

1008-245X(2016)01-0045-09