斯诺登如何被奥利弗·斯通拍成了电影

2016-12-20IrinaAleksander

Irina+Aleksander

译/萧东兮

电影导演想拍摄一部卖座的影片,故事主角谋求反对的力量,俄罗斯律师希望有人买下他创作的小说,美国律师只想一切赶快过去。在几股力量的共同作用下,一部影片诞生了。

2015年,莫斯科的五星级酒店里,奥利弗·斯通快步来到大堂时,夏日的阳光照耀在红场上,褪成一片金色。和制作人莫里茨·伯曼选了窗边的一个位置,巧妙地避开酒店的嘈杂。

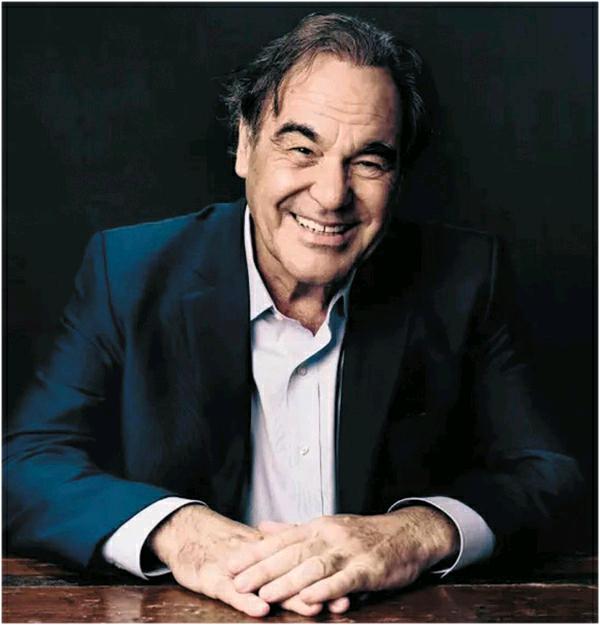

好莱坞电影导演奥利弗·斯通

安全防范已经成为常态。自从决定开拍爱德华·斯诺登(这名美国告密者一直藏身于莫斯科)的传记片起,斯通就一下子进入角色——为了确定洛杉矶的办公室没有被安装窃听器,他们里里外外翻了不止一遍。

1

斯通最近睡得不太好。影片主要场景的拍摄在一个月前已经完成,这次来到莫斯科,为的是拍摄大结局——斯诺登出演的镜头。他详细讲述了他和伯曼是如何走到今天的——频繁进出俄罗斯的酒店,总是担心有间谍。斯通说:“2014年1月,莫里茨告诉我,‘斯诺登的代理人打来电话,邀你去莫斯科。”

打电话的人是阿纳托利·库齐利纳,斯诺登在俄罗斯的律师。库齐利纳代理过俄罗斯寡头、电影导演、几位流行歌星以及一位政府部长的法律事务,2012年,他曾为普京的竞选出力。斯诺登刚抵达莫斯科,库齐利纳就出现在谢列梅捷沃机场,主动要求提供服务。接着,库齐利纳创作了关于这个新客户的小说《章鱼的时间》,讲述了泄露美国国家安全局机密的约书亚·库德逃亡俄罗斯,得到俄罗斯支持者拯救的故事。2014年1月,这部小说出版前,库齐利纳给伯曼打了电话,询问斯通有没有兴趣把它拍成好莱坞电影。

此前斯通已不想再拍摄政治题材的影片了。但这次的主角是斯诺登,如果成功的话,影片或许会成为奥斯卡获奖之作。

斯通和伯曼首先需要确认库齐利纳是认真的。当周,他们就拿到了俄罗斯签证。

随着斯诺登成为名人、一种理想和一宗历史性事件的主导者,各式与之有关的人都想插上一脚。公民自由律师想要为他辩护,记者想要接近他,出版商紧急发售了各式畅销书,包括《卫报》记者卢克·哈丁撰写的《斯诺登档案:世界最著名通缉犯的内幕故事》和《经济学人》记者爱德华·卢卡斯撰写的《斯诺登行动:西方世界最重大情报灾难内幕》。尽管打着“内幕”的旗号,实际上,这两个作者都没有见过斯诺登。

斯诺登最终在俄罗斯落脚。他原本计划前往厄瓜多尔,但美国在半途撤销了他的护照,令他滞留莫斯科。对俄罗斯而言,斯诺登就像从窗户飞进来的小鸟——或许,像普京讲的那句玩笑话,烫手的圣诞节礼物。

不过从政治角度而言,他是有价值的。在忍受了美国长篇累牍的人权演说后,克里姆林宫突然有机会大面积曝光美国虚伪的一面。

库齐利纳成了斯诺登的救命稻草,至少他在法律条款上游刃有余。作为资深律师,他获得普京任命,在俄罗斯国防部任职,专门监督俄罗斯联邦安全局。斯诺登为他带来了新的机遇——库齐利纳花一个月时间帮助斯诺登在俄罗斯安顿下来,又用了三个月创作了《章鱼的时间》。

斯通与库齐利纳的第一次见面是场灾难。导演想见斯诺登,但库齐利纳坚持除非他们买下《章鱼的时间》版权,否则不可能安排见面。照斯通和伯曼的说法,漫长的周末过后,他们之间达成君子协定:斯通会买下小说版权——如果库齐利纳能够让他们见到斯诺登的话。

2

当斯诺登在美国的律师本·韦兹纳知道,斯通买下版权只是为了见斯诺登一面时,韦兹纳的音调提高了八度。“事实上,每个见过斯诺登的人——已经有几十人,都是先找到我,由我安排的。”韦兹纳说。他抛出几个名字:电影导演道格·李曼、演员杰瑞德·莱托、约翰·库萨克。库萨克给斯诺登带了些多力多滋的清爽牧场玉米片,还有电影《社交网络》和《奇爱博士》的DVD。

45岁的韦兹纳2001年加入美国公民自由联盟。在斯诺登之前,他试图推动几项诉讼以加强对情报部门的监督。韦兹纳总是说,他花了几十年“撞南墙”,而斯诺登一出来,墙就一下子轰然倒塌了。斯诺登不仅透露了情报机构的庞大规模,而且揭发了政府高层在这个问题上常态性地对公众的误导。作为斯诺登的亲信,韦兹纳的重要性日益提升。泄密事件成了立法会改革的重要背景,而玷污斯诺登的人格和对他们共同事业的侮辱,令他无比恼怒。

对韦兹纳而言,库齐利纳是个负担。2013年,这位俄罗斯律师宣称斯诺登在一家主流网站谋得职位,但这最终被证实是假的。他还给媒体发送斯诺登在俄罗斯生活的照片——在波修瓦剧院听歌剧,愉快地拥抱小狗里克。但后来,人们发现里克是库齐利纳朋友的狗。如今,库齐利纳把自己的小说卖给斯通,看上去好像美国导演要支付一大笔钱才能见到斯诺登一样。或者更“险恶”一些,似乎斯诺登处于俄罗斯官方的某种“看管”下,只能“借”给斯通拍摄好莱坞大片。

韦兹纳在美国的努力取得了成功。曾经激烈抨击他的司法部前部长埃里克·霍尔德,如今承认了斯诺登践行的是“公共服务”;奥巴马总统呼吁,对通过电话收集个人信息作出改革;2015年6月,国会通过了美国自由法案——它是直接由斯诺登的泄密促成的。据韦兹纳说,斯诺登在俄罗斯的行动很自由,上电视直播,还写专栏抨击俄罗斯的人权问题。“人们可能以为,如果斯诺登不贡献些什么,俄罗斯不会让他待在那儿。”韦兹纳说,“但这不是真的。他不仅不合作,还一副挑剔的样子。”

在曼哈顿下城他办公室附近的一间咖啡厅见面时,韦兹纳透露,斯诺登还没有读过《章鱼的时间》这本书。“这么说吧,爱德华知道他想要什么。如果有人满世界追杀你,你一定苦恼极了;如果你的生活总是躲躲藏藏,你一定会小心谨慎;如果有人用俄文写了一本谁也不会读的小说,你是根本不会在意的。”

韦兹纳不愿谈论库齐利纳在斯诺登的生活中扮演了怎样的角色,不过他承认,不是什么正统角色。“主导‘律师-客户关系的道德准则,在俄罗斯有些不同。”他说,“在美国,这种关注率很高的案子,律师几乎不可能向媒体提供客户的独家照片,也不会写未经授权的小说,还要卖给好莱坞。”

库齐利纳与韦兹纳从没见过面。不论他们如何令对方感到不安,库齐利纳谈起他的美国同行时,仍然充满热忱:“我们是一个团队!本在美国工作,我在俄罗斯工作。如果他想写书,我绝对没什么意见。”而韦兹纳表示,关于斯诺登的故事,他没有任何创作计划,不管是虚构的,还是其他形式。

拍摄在库齐利纳的郊外别墅进行,斯通决定让斯诺登用他自己的方式表演。

3

“任务完成。”斯通宣布。

在他结束斯诺登部分拍摄的第二天,我们又一次在酒店大堂见面。导演的心情看起来相当不错。拍摄是在库齐利纳的郊外别墅进行的,但并非如想象中顺利。斯通的想法是,通过采访斯诺登来捕捉一些动情的瞬间,为影片制造戏剧化的结尾。他们尝试了几次,但斯诺登的表现都有些僵硬。“爱德华习惯用情报人员的方法来回答问题,但我想要的是情感流露,这对他很难。”斯通拍了9遍,中间休息时,他们围着库齐利纳的别墅散步。最终,斯通决定让斯诺登用他自己的方式表演。“他很合作,希望可以做得更好。”斯通说,“不过他不是演员,也不会成为演员。”

为了让斯诺登放松下来,斯通在现场只安排了很少的工作人员。有人是第一次见到这位泄密者,甚至带着追星的兴奋心情。“突然之间,爱德华好像摸到了门道——如此脆弱,惹人怜爱,充满魅力,举止得体,多么可人的年轻人啊!”摄影师安东尼·多德·曼特说,“就好像他年轻的躯体中住着一个苍老的灵魂,他的手指就像轻轻拨弄着小提琴。”拍摄斯诺登令曼特想起之前那些声名显赫却身材瘦小的男人。“就像博诺、阿尔·帕西诺,那些人的身形都很纤细,不过当你把他们置于镜头之中,他们一下子变得高大起来。”

短短54天,摄制组完成了140页剧本的拍摄,整个团队从慕尼黑到华盛顿,又从夏威夷到了香港,最后回到慕尼黑。

整个拍摄过程相当隐蔽,采用的是代号“萨沙”,安全工作也做得很精细。担心“萨沙”可能引起美国国家安全局的注意,伯曼和斯通避免使用电话或者邮件讨论制作的细节。“我们靠笔记,以及在公园里长时间的散步。”

他们把剧本存储在从未接入过互联网的电脑里,如果需要邮寄,伯曼会打乱页码顺序,分别发送4个邮包,找4家不同的快递公司,送往4个不同的地址。伯曼说:“或许没人会在意这些,但也有可能国家安全局正看着我们哈哈大笑,‘快看那些傻子,我们当然掌控着所有通过DHL和联邦快递投送的邮包。”

对演员而言,紧凑的行程和种种猜疑都会影响表演的情绪。“斯诺登自己就有很大压力,我们的拍摄也是。”饰演斯诺登的约瑟夫·戈登-罗维特说,“与他的经历比起来,拍电影就像在公园散步那么轻松,但正是那些触动情绪的时刻,才会在表演中帮上忙。”

2015年春夏之交,拍摄接近尾声时,斯通的母亲杰奎琳·哥迭特·斯通去世了,享年93岁。弥留之际,她曾打电话到慕尼黑,但斯通认为不该在关键时刻冒险离开。“回洛杉矶的话,会耽误3天的拍摄进程。”斯通说,“我知道她的时间不多了,但我以为自己可以赶上的。”直到葬礼那天,斯通仍在拍摄现场忙碌。

斯诺登在美国的律师本·韦兹纳

斯通飞往莫斯科拍摄斯诺登的镜头,完成影片的最后一块拼图。不过,他依旧十分担心——镜头很可能外泄,可能会有很多批评的声音,斯诺登可能不喜欢。“我希望他可以先看到影片。”斯通说。那时,他正前往纽约做剪辑,计划在夏末返回莫斯科,给斯诺登看初剪完成的样片。“好吧亲爱的,”斯通起身准备离开,“我们纽约见。”之后,他整整消失了6个月。

4

2016年1月,我驱车前往斯通位于西洛杉矶的办公室,观看《斯诺登》样片。

自我们上次见面以来,影片上映日期从2015年12月推迟到2016年5月,尽管斯通已经在全力赶工,但影片又一次被推至2016年9月。最大的困扰是影片节奏。斯通希望能够以情节推动叙事,比如那些曾经的经典画面——《大门》里的音乐会、《挑战星期天》里的足球赛、《亚历山大大帝》里的真实战争场面。但这次,一位技术专家下载机密文档的故事情节,并不是他擅长的。“编程很难提起人们的兴趣。”斯通说,“说到底,那就是宅男,在银幕上看起来笨手笨脚的。”

为了摆脱现实的沉闷乏味,斯通将影片转化为网络惊悚片和浪漫爱情片的结合体,利用斯诺登与米尔斯间的爱情,触发感性瞬间。影片依旧带着强烈的斯通风格。“我无法不遗余力地批判自己的国家。”谢林·伍德蕾(米尔斯的扮演者)说,“虽然,它的双手沾满鲜血。”

影片中,斯诺登在国安局的上司被取名为柯宾·奥布莱恩,是奥威尔《1984》里反派的名字。“大部分美国人根本不想要什么自由。”奥布莱恩告诉斯诺登,“他们要的是安全。”

写过斯诺登的人,提供的多是相似的英雄主义视角。斯通的版本无疑是大片式的,采用动情的配乐,情节简单易懂,看上去会吸引大批观众,巩固斯诺登在美国人心目中的形象。

斯诺登拒绝就这篇文章发表评论,但斯通说,他已经看过影片,而且很喜欢。在几个月后的圣地亚哥国际动漫节上,斯诺登通过卫星表达了对影片谨慎的认可。“对此,我感到很紧张。”斯诺登说,“但我想他做得不错。”

正如斯通预期的,斯诺登出现在影片结尾——在库齐利纳的别墅中,一间木质装修的房间,朴素却萦绕着异国风情,没有刻意的摆设,背景中只有一只花瓶和几张地毯。对着镜头说话的斯诺登并不是人们印象中隐忍克制的形象,而是努力达到电影演员的水准。

“我不再担心明天会发生什么。”他说,“我很高兴自己今天作出的决定。”画面逐渐隐去,斯诺登望向窗外,脸上现出一丝浅浅的、谜一般的微笑。

5

2016年夏天,各种焦灼似乎正在消散。随着电影的完成,斯通担心的发行商开路影业凭借《聚焦》获得奥斯卡奖。试映会后,《斯诺登》得到同样的好评,即使人们有些惊讶,也十分乐观。“刚开始,我以为出错了。”伯曼说,过去25年里,他从没见过这么高的评分。开路影业坚持影片要在秋季公映,可以赶上奥斯卡奖的争夺。

戈登-罗维特被斯诺登的故事深深触动,他把大部分拍摄所得捐给美国公民自由联盟,剩下的钱拿来与韦兹纳合作,拍摄一系列宣扬民主的短片。

韦兹纳在秋天向奥巴马提出申请,给予斯诺登豁免,他也希望斯通的影片能够转变公众对他这位客户的看法。与此同时,库齐利纳正在将《章鱼的时间》扩写成三部曲——接下来的情节里,国安局会向俄罗斯派出杀手“解决掉”约书亚·库德。

7月,斯通和韦兹纳联手举办了美国自由公民联盟的一场活动。那天晚上,韦兹纳谈了监控和爱德华·斯诺登。活动在斯通位于洛杉矶布兰特伍德街区的家中举行。

几十名公民自由联盟在西海岸的支持者涌入斯通家的后院时,这位导演正坐在泳池边的一条长凳上,远远观察着。他谈起最近又剪掉了4分钟的片段,将影片精简到134分钟。我问他会不会到最后一刻一直修修剪剪。“不,不会了。”他说,“就是现在这个样子,板上钉钉。”

韦兹纳在附近散步,他留意到露台上有一尊金色的佛像。好几个人在问影片中由谁来饰演他,这位律师的回答相当简练:“凯文·史派西,他背后的男人躲藏在别人的目光以外(韦兹纳并没有出现在电影中)。”

那一周,美国国家公共电台(NPR)访问了俄罗斯一位安全官员。这名官员认为,斯诺登很可能与俄罗斯的情报机构合作。这无疑激怒了韦兹纳。“好吧,也是在这个星期,斯诺登正天天在Twitter上炮轰普京呢。”伯曼认同韦兹纳的说法,在他看来,斯诺登的批评者会认为这不过是“面具”。“他们就是这么说的!”韦兹纳说,“这简直就是预设立场的抨击,好像他看起来很自由,实际上却成了普京的傀儡。”

参加活动的人陆续走进房间。房间宽敞明亮,到处布置着家庭照片。

韦兹纳站起来,谈了他身为斯诺登的代理律师所作出的努力。在提问阶段,有人问在保障斯诺登的安全上,俄罗斯有多可靠。韦兹纳将这个问题交给斯通。“奥利弗现在可是俄罗斯专家。”他的语气中带着些许揶揄。自从完成《斯诺登》,斯通已经被俄罗斯这个国家迷住了,他宣称还将拍摄一部关于普京的纪录片。最近几个月,他刚刚陪同这位俄罗斯总统观看了演出,还一同出席了莫斯科的二战胜利日大游行。“斯诺登代表了美国不愿倾听的那个声音。”斯通告诉俄新社。

谈起拍摄经历时,斯通的回答听起来相当沮丧:“不管怎么说,那都是十分糟糕的体验。”

除了斯通,所有人都笑了。

(何静荷荐自《博客天下》)