郁达夫 放棹江湖漂零客

2016-12-20李乃清

李乃清

他踽踽独行于兵荒马乱的时代,狂狷于文字,

浮浪于生活,凋零于异乡

富阳城里的郁达夫故居,白墙黑瓦,方正小院,上下两层三开间。院内花木扶疏,进门左侧有两棵树,一株枇杷,一株柚子。年近尾声,枇杷季早已过去,柚子青中见黄,沉甸甸地掩于枝叶间。

郁达夫匆匆五十载生命,从来没有成熟季,既没柚子的清香,更没枇杷的甘甜。

1915年,年方二十,他就在诗中写道:“我生虽晚犹今日,此后沧桑变正多。千载盖棺良史笔,老夫功罪果如何。”

郁达夫的父亲给他取名郁文,依据孔子“郁郁乎文哉”之句。郁达夫没有辜负父亲的期望,最终成了一名“文”人,但人生底色却是悲情。他一生困于矛盾之中:早年留学日本,从医科读到经济系,钟情的却是文学;在东京发起成立“创造社”,敢与国内“文学研究会”一争高下,终又脱离团体;抱得“苏杭第一美人”王映霞,《日记九种》秀恩爱,《毁家诗纪》曝家丑,风雨茅庐,劳燕分飞;对日本民族既爱又恨,半生结交诸多日本友人,战后下南洋宣传抗日,最后惨死于敌寇屠刀之下,尸骨葬身地也终究是谜……

“百年原是客,半世悔为儒”,郁达夫有着强烈的政治抱负,但总觉自己怀才不遇。他有文字命,字字见性情,却常遭误解。他有女人缘,次次都倾情,但屡受伤痛。踽踽独行于兵荒马乱的时代,狂狷于文字,浮浪于生活,零余于当世,这样的人,大抵和他笔下“沉沦”的主人公一样,“孤冷得可怜”。

天真的和感伤的小说家

“人生从十八九到二十余,总是要经过一个浪漫的抒情时代……我的这抒情时代,是在那荒淫惨酷,军阀专权的岛国里过的。眼看到的故国的陆沉,身受到的异乡的屈辱,与夫所感所思,所经所历的一切,剔括起来没有一点不是失望,没有一处不是忧伤,同初丧了夫主的少妇一般,毫无气力,毫无勇毅,哀哀切切,悲鸣出来的,就是那一卷当时很惹起了许多非难的《沉沦》。”

1921年10月,郁达夫的小说集《沉沦》由泰东书局出版,一时洛阳纸贵。有人甚至从无锡、苏州连夜赶火车专程到上海来买这册薄薄的“畅销书”,还有人跟风定制了书中主人公所穿的香港布洋服。

郁达夫,这个天真的感伤的小说家,“成为一切青年最熟悉的名字。人人觉得郁达夫是个可怜的人,是个朋友,因为人人皆可从他作品中,发现自己的模样。”

小说集《沉沦》共收入三部作品:《沉沦》《南迁》《银灰色的死》,另加一篇自序,都是他在日本东京帝国大学经济系读书时创作的。此前,受新文化运动鼓舞,郁达夫联合郭沫若、张资平、成仿吾、田汉等人在东京成立创造社,“打破社会因袭,主张艺术独立”,这是继北京的文学研究会之后又一重要的新文学团体。

成仿吾评议,《沉沦》是“新文学运动以来的第一部小说集”,“他不仅在出版年月上是第一,他那种惊人的取材与大胆的描写”,“也还不能不说是第一。”

《沉沦》中那个“我”,可谓青年郁达夫的自身写照:留日学生,高颧骨、青灰色的眼窝,孤傲又胆怯,自卑且多疑,性格内向却情感炽烈,因着性的压抑及身处异乡的寂寥,同时患上了忧郁症和“夸大妄想狂”。

生性敏感的郁达夫,曾以“悲剧”形容自己的出生。他自小体质羸弱,三岁那年,“人言先父丧亡日,小子膏肓疾正深。”幼年失怙与病体缠身都影响着他的性情,“自小就习于孤独……怕羞的心,畏缩的性,更使我的胆量,变得异常的小。”

多病多愁亦多情,少年时代的他就浸在“水样的春愁”里,青春期阶段,欲念尤盛,幻念尤多。在散文《雪夜》中,他坦承,二十岁的光景,因着“性的苦闷,昂进到了不可抑制的地步”,他忍不住步入日本妓馆,“选定了一个肥白高壮的花魁卖妇……于狂歌大饮之余,我竟把我的童贞破了。”

郁达夫强调,每位作家的作品中都应该有一个“有个性的我”。“五四运动的最大成功,第一要算‘个人的发见。从前的人,是为君而存在,为道而存在,为父母而存在,现在的人才晓得为自我而存在了。”

《沉沦》中的“我”窥人沐浴,难抑对异性身体的渴望,又陷入痛苦自责,依照郁达夫本人解读,“里边也带叙着现代人的苦闷”、“灵肉的冲突”。肯定人的情欲,一定程度上也反映了当时追求个性解放的社会思潮,因而,他现身说法的文字才会“吹醒当时无数青年的心”。

郁达夫声名鹊起,但也遭到“颓废派肉欲描写者”等种种攻击。年轻作家有些承受不住,向当时已颇有影响的周作人求助,去信用英文写在明信片上。“上海所有文人都反对我,我正在被迅速埋葬,我希望你是给我唱悲哀挽歌的最后一个人。”1922年春,周作人发了篇辨正文章,认为《沉沦》“虽然有猥亵的分子而并无不道德的性质”,这一援手令郁达夫感铭颇深,此后,“一般骂我诲淫,骂我造作的文坛壮士,才稍稍收敛了他们痛骂的雄词。”

小说集《沉沦》出版不久就销售了两万多册;至1929年,不到十年间印行11版。夏志清在《中国现代小说史》中给了郁达夫极高评价:“惟有他敢用笔把自己的弱点完全暴露出来,这种写法扩大了现代中国小说心理和道德的范围。可惜后来学他的人……却谁也没有他那样老实和认真的态度。”

一生襟抱未曾开

“《沉沦》里的三篇小说,完全是游戏笔墨。”留日期间,郁达夫虽钟情文学,但未想以写作为生。《沉沦》等篇章刚完成时,“自己毫没有成一个滥作家的野心”,东京念书时,“住在三铺席大的一间客舍楼上,志虽不大,也高足以冲破斗牛,言出无心,每大而至于目空一世。”归来五六年后,“遇了故国许多奇波骇浪,受了社会许多暗箭明创”,“不得已只好听天由命,勉强承认了这一种为千古伤心人诅咒的文字生涯。”

1896年12月7日,郁达夫生于富春江畔一户破落书香门第。“家在严陵滩下住,秦时风物晋山川。碧桃三月花如锦,来往春江有钓船。”留日期间发表诗作,他曾署名“春江钓徒”。

在散文《远一程,再远一程!》中,他回忆了中学回家的那个暑假,读了一大堆书,其中三部记忆尤深:一部黎城勒氏的《吴诗集览》;一部《庚子拳匪始末记》,“从戊戌政变说起,说到六君子的被害,李莲英的受宠,联军的入京,圆明园的纵火等地方,使我满肚子激起了义愤”;还有一部曲阜鲁阳生孔氏编定的《普天忠愤集》,“甲午前后的章奏议论,诗词赋颂等慷慨激昂的文章,收集得很多”。郁达夫总结读后感,“恨我出世得太迟了,前既不能见吴梅村那样的诗人……后又不曾躬逢着甲午庚子的两次大难,去冲锋陷阵地尝一尝打仗的滋味。”

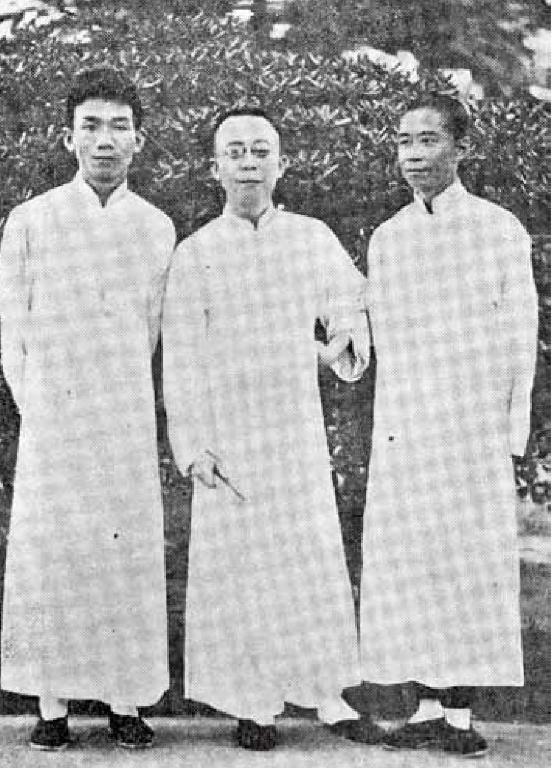

留日期间,他时刻关心国内局势,曾给长兄郁曼陀去信:“欲整理颓政,非改革社会不可。”后又在日记中立志:“一身尽瘁,为国而已,倘为国死,予之愿也。”1919年,郁达夫得知签订不平等条约后,第二天在日记中悲愤道:“故国日削,予复何颜再生于斯世!”听闻五四运动中北京学生痛打章宗祥,他在日记中又兴奋道:“国耻纪念日也,章宗祥被殴死矣(注:只是打伤),痛快!午前摄影作纪念。此后当每年于此日留写真一张。”

郁达夫性情天真、气节坚贞,据当时同在东京的孙百刚回忆,某次中国留日学生千人大会上,尾崎行雄,当时赫赫有名的“宪政之神”,在演讲中流露出讽刺中国的言辞,郁达夫听后突然起立向他质询,态度磊落,措辞得体,加上日语流利,声调激昂,不仅博得全场掌声,更迫使尾崎行雄的当场道歉。

早逝的父亲郁士贤教过私塾,行过中医。郁达夫从小有才名,“九岁题诗四座惊”,家人和他本人都曾将未来寄托于政途,“学而优则仕”,但这颗天生的读书种子,在权力道路上却处处碰壁。

1919年8月,他从横滨坐船回国,参加京城的外交官考试,结果名落孙山。他自觉作文议论精辟,外语更不在话下,后来一打听,才知许多考生用钱买通了考官。他激愤难平,署名“江南一布衣”,在某王府花园题壁一首律诗:“江上芙蓉惨遭霜。有人兰佩祝东皇。狱中钝剑光千丈,垓下雄歌泣数行。燕雀岂知鸿鹄志,凤凰终惜羽毛伤。明朝挂席扶桑去,回首中原事渺茫。”

不久,他又参加了民国政府举行的高等文官选拔考试,还是落第了。他愤懑不已,在日记中写道:“庸人之碌碌者,反登台省……”后创作小说《怀乡病者》影射这次考试,仍为落选深感不平,“恨不得马上把手里提着的笔墨丢了,跑上外国去研究制造炸弹去。”

回日本后,他将刻有名字“郁文”的砚池送给日本友人富长蝶如,“考场上用的东西,奉送君吧!”心灰意冷到了极点。

怀才不遇,报国无门,看到国内政治腐败黑暗,郁达夫决意鄙弃仕途。他给长嫂写信道:“此后当用功于实学,不要务空虚之事。”在东京帝大深造时,他还曾计划写作《中国经济史》和《中国外交史》,后来都没有实现。

“他是本世纪最有才华最有民族气节的诗人之一,爱国是他一生言行中最突出的品质,”画友刘海粟眼中,郁达夫个性里有不为人知的刚毅,“他在福建同日本人松永一起吃饭,席上痛斥日本军国主义者不该侵略中国,正气凛然;抗战期间在政治部第三厅工作时,他赴台儿庄及东战场采访,出入战火中,毫无惧色;虽嗜酒成性,但在苏门答腊时,他怕贪杯误事,曾长期戒酒,律己甚严。”

“叹贫士之无能”

1922年离日回国前,郁达夫创作了《茫茫夜》《怀乡病者》《空虚》等小说,其中的主人公都叫于质夫,“于质夫”既有性的苦闷,又增加了生的烦恼。

“中国的空气是同癞病院的空气一样,渐渐地使人糜烂下去。”《茫茫夜》中,郁达夫借于质夫之口道出他回国后对现状的不满。

《空虚》中的于质夫,回上海后发现,中国社会不但不知学问是什么,简直把院校出身的人看得同野马尘埃一般的小。他的留日同学中,两个多念了几年书的,好像在社会上也没什么势力,各自守着一件藤青哔叽洋服,脸上挂着一道绝望的微笑,在书馆编辑所温温和和待着;讽刺的是,不学无术的M,提前回国后却做了某洋行经理;以吸纸烟贪睡出名的一个同学,在上海却成了无人不晓的大名人……

郁达夫虽持有留洋学位,通多国外语,学识渊博,但回国求职并不顺利。归国后,他先是寄身书局任编辑,后赴安庆法政专门学校执教半年,“教书是有识无产阶级最苦的职业”,如小说《茑萝行》中记述,郁达夫迫于生计才接受了聘书,况且,“A地的这学校里又有许多黑暗的地方,有几个想做校长的野心家,又是忌刻心很重的。”历经一番波折,他辞去教职,返沪主持创造社。

《茫茫夜》中,于质夫本决意回国后痛改前非,未想归来却屡遭挫折,失望的他愈发沉湎酒色,以求发泄生活中的压抑。

“达夫在暴露自我这一方面虽然非常勇敢,但他在迎接外来攻击上却非常脆弱。他的神经是太纤细了。”郭沫若写过,1921年夏,创造社刊物销售不佳,郁达夫拉上他,一连喝了三家酒店,酒瓶摆满了方桌。回家路上时有兜风汽车路过,失落的郁达夫突然跑向街心,对着一辆飞驰而来的汽车,手指比成手枪大呼道:“我要枪毙你们这些资本家!”

郁达夫嗜酒,“十六岁春欲入杭州中学,初到之日,即醉倒于江干酒肆”,酒瘾也给他的婚姻带来冲突。冬日里,他外出和朋友喝酒,整夜未归,次日清晨,被人发现倒在雪地里,醉得不省人事,王映霞极为不满。“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人”的名句,恐怕也只有宿醉后对妻子满心歉疚才写得出来。

沉浸酒色,以遣悲怀,郁达夫“佯狂”,而且狎邪。散文《归航》中,他曾直白记述:“我在一家姓安东的妓家门前站了一忽,同饥狼似的饱看了一回烂熟的肉体。”小说中他也有不少类似描写,其中《茫茫夜》里的病态怪癖、《秋柳》中与海棠姑娘的交往,都有他自身经历的投影。

好友易君左记述,郁达夫在安庆时,有次瞥见杂货店颇有姿色的老板娘,问人讨要头上旧针和襟间手帕。“回到校内……对着镜子,用那口针刺破自己的面孔和手指,让一小滴滴鲜红的血液浸印的那张小手帕放在鼻孔前拼命地嗅,觉得越嗅越香,一个大哈哈,正把上楼来让教授吃饭的公役吃了一惊,还以为大教授发神经病呢。”

不只是“发神经”,郁达夫还常去狎妓,他对姑娘的要求令人费解:年纪要大点;相貌要丑点;从没人爱过的,由此结识了“嘴可容拳,下巴特长”的海棠姑娘。小说中,于质夫步入妓院,面对容貌丑陋、身世凄惨的海棠互相怜悯。据说,郁达夫在青楼遇到那位丑娘后,也未再去别处放浪。在易君左眼里,“大家越不爱的他越爱”,是为了“给残酷冷淡而不公平的人世看看”。

1922年至1923年,郁达夫创作了《血泪》《茑萝行》《青烟》《离散之前》等多部富有自传色彩的小说,描写现代知识青年谋生的艰难。小说中,他总以落魄悲哀的“零余者”形象出现,一张贫血的脸,一颗敏感的心,“四海一身,落落寞寞,同枯燥的电杆一样,光泽泽的在寒风灰土里冷颤。”

1923年冬,迫于生计,郁达夫暂别创造社同仁,离沪赴京,前往北大教授统计学。他寄居长兄家,教学苦闷,工资微薄,加之与妻儿分居,心中倍感孤寂。在小说《春风沉醉的夜晚》中,他第一次将情感视野伸向社会底层烟厂女工的艰苦生活,此后,又在小说《薄祭》中讲述了一位人力车夫的悲惨遭遇。

1924年11月,他结识当时还寂寂无名的沈从文,后者的潦倒让他有同病相怜之感,著名的《给一位文学青年的公开状》中,他以犀利言辞反讽社会不公,对自己的穷状也毫不避讳,“天气变得很冷,我老想买一件外套,但终于没有买成……每月的教书钱,额面上虽有一百十七块,但实际上拿得到的只有三十三四块……但愈是没有钱的时候,愈想喝酒吸烟。”

在北京任教时,见多了腐败黑暗,郁达夫只想逃离,1925年2月他动身去了武昌师范大学,但那里派系纷争严重,几个湖北学棍贿买学生,把学校当作升官发财的钱庄,他只觉“同这一种禽兽在一笼,同事下去,一定会把我的人性,也染成了兽色”。一次会议上,郁达夫将那几人训斥了一顿,还写了篇通信把内幕给揭穿了。自然,这个“于质夫”在武昌也呆不下去了。

“孤竹君”与“大先生”

郭沫若与郁达夫相交远在1914年,两人在日本曾是同班同学。“达夫笃于友情,和沫若相交几十年,他们自称为‘孤竹君二子……他对鲁迅的认识,高于同辈人很多。”刘海粟说。

1920年春,郭沫若回国前,郁达夫曾伤感地写信给他送行,规戒他回到上海后不要为流俗所污,且不要忘记他抛别在海外的妻子。郭沫若说,“这信给我的铭感很深,许多人都以为达夫有点‘颓唐,其实是皮相的见解。记得李初梨说过这样的话:‘达夫是模拟的颓唐派,本质的清教徒。这话最能够表达了达夫的实际。”

离开武昌后,郁达夫回沪在家病卧休养了半年。1926年3月,应郭沫若之邀,他“束装南下,到了革命策源地的广州”,在广东大学英文系任职文科教授。去前,他本想把“满腔热忱、满怀悲愤,都投向革命中去”,谁料见到的“又只是些阴谋诡计、卑鄙污浊”,他在《病闲日记》中愤愤道:“这一种龌龊腐败的地方,不再来了。我若有成功的一日,我当肃清广州,肃清中国。”

1927年1月,回到上海不久,郁达夫在自己编辑的《洪水》上发表一篇《广州事情》,揭露了革命军内部“畸形的现象”,郭沫若认为此文发表不合时宜,两人因政见不同生发矛盾,郁达夫随后登报声名脱离创造社,昔日“携手相期赴首阳”的“孤竹君二子”由此断绝往来近十年。

“他甚至骂过我是‘官僚,但我这个‘官僚没有好久便成了亡命客。”郭沫若回忆,两人关系直到1936年才修复,时任福建省政府参议的郁达夫在日本一个来月期间,曾与郭沫若会过几次面,催促其回国。1937年卢沟桥事变后不久,郭沫若秘密地由神户上船,7月27日冒险回到上海,登岸时受到郁达夫等人迎候。

郁达夫走后,郭沫若写过不少文字纪念这个“一片天真的人”,对其写作为人给予高度评价,“郁达夫是完成了一个有光辉的特异的人格的。鲁迅的韧,闻一多的刚,郁达夫的卑己自牧,我认为是文坛的三绝。”

1927年离开创造社后,郁达夫在经济和精神上都进退维谷,遭到不少攻击。10月3日,故知鲁迅从广州回到上海,对郁达夫施以援手,并在文中为他主持正义:“他稳健和平,不至于得罪于人,更何况得罪于国。”1928年6月,两人开始创编《奔流》,译介外国文学。

鲁迅一生“骂”过不少人,且以尖刻闻名,但对郁达夫却从没有过微词。他虽反感创造社同仁一副“创造”脸,但觉得郁达夫脸上“看不出那么一种‘创造气 ”。

鲁迅和胡适这两位新文化运动健将撼动中国文坛时,郁达夫正在日本求学,当时他对胡适敬仰万分,还曾以钦慕者身份给胡适写信,但回国步入文坛,他的《夕阳楼日记》引起胡适等人与创造社成员一场笔仗。胡适的攻击给他带来极大痛苦,以至他写信给远在日本的郭沫若,说要跳黄浦江自杀。虽然胡适后来主动写信和解,但两人交往甚浅。对于另一位前辈鲁迅,郁达夫与其相识后推崇备至,曾题诗《赠鲁迅》:“醉眼朦胧上酒楼,彷徨呐喊两悠悠。群盲竭尽蚍蜉力,不废江河万古流。”

1923年2月17日,周作人请饭,郁达夫在周氏兄弟寓所第一次见到了比自己大15岁的鲁迅。创造社和文研会此前虽有隔阂,但见到鲁迅本人,郁达夫觉得他很亲切,柔和的绍兴口音,清脆的笑声,笑时眼角上几条小皱纹很是可爱。他对友人陈鹤翔说:“鲁迅为人很好,有什么说什么,也喜欢喝点黄酒。看来我们从前的误会,真正是多余。”

北京初遇,两人因对中国古代小说的讨论熟悉起来,1928年合编《奔流》后开始亲密合作,至于索句、赠书、赋诗等,更是日常交往的主要内容。1930年代,鲁、郁两家在沪来往频繁,鲁迅写了那首著名的《自嘲》(横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛),也是因着“达夫赏饭,闲人打油,偷得半联,凑成一律”(1932年10月12日鲁迅日记),可见两人交谊甚笃。

1930年,左联成立大会在上海召开,鲁迅曾推举郁达夫为左联发起人,认为他也能作为“战士”而行动。郁达夫没能对鲁迅的期望做出回应,很快又退出了左联。冯雪峰记述, “(郁达夫)参加后不太积极,写信给左联,说是不该老是让他去开会。”尽管如此,鲁迅基于对郁达夫个性的认识也表示谅解,两人的交往并未受阻,友好关系一直保持到鲁迅逝世。

“伟大的革命作家”与“感伤的颓废作家”,虽然文风迥异,但不乏相通点:浙江同乡,生于清末没落乡绅之家,青年时代长年留学日本,早先有志学医,后转向文学,婚姻道路上,两人也都选择了离弃旧式婚姻的原配妻子……

郁达夫虽有自身弱点,但他的真率正直却为鲁迅所看重欣赏。对于鲁迅,他也怀着敬畏之心:以“作品的深刻老练而论,他总是中国作家中的第一人者”。王映霞说,郁达夫一生中最尊敬的友人可说是鲁迅,鲁迅也是最理解郁达夫的。

风雨茅庐,去国炎荒

1927年,郁达夫创作了小说《过去》,无论情调还是表现手法,都在同他的“过去”告别,谋求转变。这一年2月15日,他在日记中记载,周作人来信称赞《过去》是杰作,“他说我的作风变了……描写女性,很有独到的地方。”

也是这一年,郁达夫在上海友人家中认识了王映霞,一见钟情,再见倾心,最后神魂颠倒、意乱情迷,很快展开“抢逼围”式的狂热追求。然而,郁达夫认识王映霞时,已有七年婚龄,还是三个孩子的父亲。

郁达夫的感情生活复杂而激越,他一生结过三次婚,旅居新加坡时还有位情人。

与原配夫人孙荃的结合,是为了成全老母心愿,尽管是包办婚姻,两人确曾有过一段甜蜜的日子。孙荃生于富阳一个地主家庭,也是乡间少有的才女,上过私塾,通旧体诗。郁达夫留日期间,两人多有鸿雁传书,郁达夫曾有诗曰:“赠君名号报君知。两字兰荃出楚辞。别有伤心深意在,离人芳草最相思。”孙荃之名,即是郁达夫改的。然而,王映霞的出现,结束了两人的缘分。和郁达夫分居后,孙荃带着孩子回到富阳老家,堂屋里始终挂着郁达夫的手书对联:“绝交流俗因耽懒,出卖文章为买书。”孙荃在老宅念经吃素,没有再嫁,直至逝世,她对郁达夫的情感,可谓始恨终怜。

“朝来风色暗高楼。偕隐名山誓白头。好事只愁天妒我,为君先买五湖舟。”这是郁达夫1927年春与王映霞订婚时所作的情诗。王映霞出身名门,端庄聪慧,年轻的她对郁达夫的追求一度彷徨,但最终被感动。1928年两人结为连理,“富春江上神仙侣”,婚事轰动一时。1933年春,在王映霞的催促下,他们迁至她家乡杭州,共筑“风雨茅庐”。对于这次搬迁,鲁迅曾写过一首《阻郁达夫移家杭州》的七律,“何似举家游旷远,风沙浩荡足行吟。”对于鲁迅的“劝阻”,郁达夫后来表示不胜懊悔:“我因不听他的忠告,终于搬到杭州去住了,结果竟不出他之所料,被一位党部的先生弄得家破人亡。”

1936年春,郁达夫只身南下福州,王映霞留在杭州,两地分隔引发了他们的婚姻危机。郁达夫回杭后,王映霞与时任浙江省政府教育厅长的许绍棣传出绯闻。激烈争吵后,王映霞负气出走,郁达夫自曝其丑,在报上登出寻人启事,将妻子的风流韵事弄得人尽皆知。

作为两人感情惟一见证人,郁达夫与王映霞的儿子郁义回忆:“父母婚姻破裂的主要原因是父亲怀疑母亲有外遇。父母同住一个屋檐下,却在报刊上发表文章互相攻击。后来在友人的调解下矛盾一度有所缓和,父母亲还携带着我去了新加坡,但是由于积怨甚深,1940年还是签订了协议离婚,协议写明三个孩子由父亲一人抚养。离婚后,母亲一人含泪返国。”

名士习性碰上美人脾气,一个偏激有余,一个体谅不足,才子佳人劳燕分飞。作家唐弢曾见过俩人婚后最幸福的样子,你怜我爱,形影不离,谁料这场旷世恋情终以悲剧收场。“在我印象中,达夫先生为人冲动,映霞女士又过于单纯,爱好虚荣,乱世男女,有此弱点,遂不免给人以可乘之机。”

1938年3月底,“中华全国文艺界抗敌协会”在汉口成立,郁达夫应郭沫若之邀往任常务理事等职务,他的抗日活动就此正式开始。同年年底,武汉陷落,他收到新加坡《星洲日报》招请,“去南洋做海外宣传”。在孙中山曾八度旅居并组织南洋同盟会的新加坡,郁达夫展开了积极的抗日活动,自1939年元旦发表《估敌》开始,他在报上发表大量檄文,鼓励侨民,坚信抗战必胜。此时的郁达夫,身上再也没有往日颓废文人的摇摆不定,甚至担任新加坡华侨文艺工作者的领导,成了真正的抗战战士。1940年,国内文艺界同仁给他寄去四人联句诗,对其海外工作表示支持。“莫道流离苦(老舍),天涯一客孤(郭沫若)。举杯祝远道(王昆仑),万里四行书(孙师毅)。”

新加坡沦陷前夕,郁达夫撤退至印尼的苏门答腊。在一个名叫巴爷公务的小城镇,他蓄须改名赵廉,经营起了酿酒业。日本宪兵发现他精通日语,强迫他担任宪兵队通译,后来他以生病为由辞职。

1943年,郁达夫遇到自己生命中的“迟桂花”,娶了比自己小25岁的印尼华侨陈莲有。因她相貌平庸,郁达夫开她玩笑说“何丽之有”,不懂华文的她欣然改名何丽有。直至郁达夫被日军杀害,她才知丈夫是中国文化名人。

1945年8月29日,日本宪兵得知郁达夫真实身份后,将其秘密绑架并杀害。次日凌晨,郁达夫的女儿郁美兰降生,据她回忆:“母亲在晚年时,曾深情地对我说:我与你父亲生活的那几年虽短,但却是我一生中最幸福的时期……母亲曾问及父亲过去是干什么的?父亲回答说‘读书匠,因此每当看到父亲在看书、沉思或写字时,母亲从不去打扰他,甚至连走路都要蹑手蹑脚 ……这种默契与和谐,也正是身陷日本法西斯严密监视之下的父亲所希冀的最好结局。由此也就不难理解,当时誉满海内外的文学家、诗人郁达夫,在他一生中最艰难、最危险,也是他最成熟的日子里,会与一个不识字的华侨女子结婚了,这就是郁达夫的性格。”

郁达夫流亡苏门答腊时所写文字留传甚少,存下的多为近体诗。他是个典型的诗人,夹杂着中国旧有传统的感伤气质和西方浪漫激扬的因子。不少人认为,他的近体诗比小说出色,之所以后者名声在外,只因他的小说和散文当时激起的反响殊为强烈,他所处的时代更注重白话作品。

郁达夫的一生好似一只没有舵楫的孤舟,潦倒漂零,他在生前最后一首诗中写道:“十年孤屿罗浮梦,每到春来辄忆家。”令人扼腕的是,罗浮梦里,“忆家”的诗人终未归来……

(参考书目:《郁达夫文集》《郁达夫日记集》《郁达夫书信集》《郁达夫诗词笺注》《千秋饮恨:郁达夫年谱长编》《郁达夫传》《郁达夫:悲剧性的时代作家》《郁达夫评传》《孤旅悲情:郁达夫》《郁达夫新论》《中外郁达夫研究文选》《郁达夫别传》《苏门答腊的郁达夫》《王映霞自传》《王映霞:关于郁达夫的心声》《春与秋的故事:郁达夫爱情志》《郁达夫的孤影流年》)