双王含金角砾岩带形成机制分析及进一步找矿靶区预测

2016-12-20闵全收朱德鹏郭君芦正艳

闵全收,朱德鹏,郭君,芦正艳

(陕西省地质矿产勘查开发局第三地质队,宝鸡 721300)

双王含金角砾岩带形成机制分析及进一步找矿靶区预测

闵全收,朱德鹏,郭君,芦正艳

(陕西省地质矿产勘查开发局第三地质队,宝鸡 721300)

基于前人的地质资料,结合矿床实际地质情况,对陕西省太白双王金矿床含金角砾岩带的形成机制进行了推演,认为双王含金角砾岩是构造与热液隐爆作用相结合的产物。另外对双王金矿床不同期次角砾岩的含金性、不同标型黄铁矿的含金性及双王金矿床金矿化富集规律等进行了研究和总结,并对双王金矿下一步勘查靶区进行了预测。

双王金矿;含金角砾岩带;矿化特征;成矿靶区

双王金矿床位于陕西省秦岭山区太白县南部王家楞—王家庄(简称双王,下同)一带,构造上处于秦岭造山带海西—印支褶皱带凤县—镇安褶皱束的西北缘,赋存于中泥盆统一套浅海相富钠质沉积岩系地层中,以其独一无二的地质特征闻名于世[1]。自20世纪60年代发现双王金矿后,陕西省地矿局第三地质队一直不间断地对其进行地质勘查。笔者自2006年至今作为中国地质调查局“陕西省太白县双王金矿接替资源勘查”项目(老矿山找矿项目)研究人员,参与了双王金矿床KT9、KT8、KT5矿体深部接替资源勘查工作。本文以前人的研究资料为基础,结合双王含金角砾岩体地质特征及秦岭造山带形成历史的研究,对其含金角砾岩带形成机制提出了一点新的看法;并通过地质勘查实践,对双王金矿化富集规律进行总结,为矿山生产提出了下一步找矿靶区。

1 矿区地质概况

双王金矿床大地构造位置为秦岭造山带海西—印支褶皱带凤县—镇安褶皱束的西北缘,西坝—松坪复背斜北翼。区内出露一套中—上泥盆统浅海相沉积的粉砂质泥岩和碳酸盐岩地层,由老到新依次为王家楞组、古道岭组、星红铺组、九里坪组,总厚度超过5000 m[1]。矿区地层基本走向为北西西—南东东,由于南翼缺失,地层总体表现为一向北北东陡倾的单斜构造;另外层间多见小褶曲,规模数米至十多米。断裂构造主要为双王含金角砾岩带构造,赋存于中泥盆统古道岭组下岩段(D2g1)中,地表出露高差大于700 m,目前深部采矿范围内仍稳定存在。另外与矿床直接有关的一组北东向断层(图1中F1、F2、F3和F4),属成矿期后断裂,将含金角砾岩带错断。该组断层均为平移断层,断面舒缓波状,总体近直立,走向50°—70°,断层带宽1~25 m,断层东盘均相对向北东移动,水平断距70~400 m,其中F2、F3和F4错距相对较大。矿区南部有印支期二长闪长岩和二长花岗岩复式岩体,其造成了矿区背斜地层南翼缺失。矿区内煌斑岩脉、花岗岩脉和闪长玢岩脉等广泛分布(见图1),尤以煌斑岩脉最为常见,长度一般数十米不等,产状多变。

图1 双王金矿区域地质图Fig.1 The geologicmap of Shuangwang gold deposit region

2 双王含金角砾岩带形成机制

2.1 双王含金角砾岩带特征

双王含金角砾岩带分布于中泥盆统古道岭组下岩段第三岩性层富钠质岩系中,由大小不等的5个角砾岩体组成(见图1)。角砾岩体平面特征呈透镜带状,横断面形态为厚板状。角砾岩体在地表断续出露,地下基本连为一体,长11.5 km,宽2~500 m,总体延伸方向290°—310°,倾向20°—40°,倾角75°—85°,局部反倾,倾角81°—87°。

角砾岩由角砾和胶结物组成。角砾成分主要为灰白色、浅灰色、浅黄色钠长石化板岩,其次有绿灰色绢云粉砂质板岩、变质粉砂岩及少量结晶灰岩。角砾具有十分明显的棱角和不同的形状,如三角形、多边形、长板条形以及不规则形状;角砾含量变化大,从10%~70%不等;角砾岩体近中心局部角砾呈“悬浮”状,边部角砾含量高,且局部角砾具可拼性;角砾岩中角砾无序堆积,砾径大小悬殊,从数毫米到数十米不等,一般0.1~0.2 m。

角砾岩的胶结物是多阶段热液活动的产物,各阶段热液矿物叠加产出。胶结物的含量在角砾岩中差别很大,从5%到60%以上。胶结物中金属矿物主要有黄铁矿、自然金;非金属矿物主要有钠长石、含铁白云石、方解石等。

2.2 双王含金角砾岩带成因分析

双王含金角砾岩带因具有独特的产出形态而著称国内外。多年来关于双王含金角砾岩带的成因一直存在不同看法,如:古貌新等[2]提出的“层间褶皱成因”,认为角砾岩的形成与脆性层状钠长板岩类岩石的褶曲破碎有关;石准立等[3]提出双王含金角砾岩为构造角砾岩,是区域断裂作用的产物;王鸿祯[4]、佘宏全等[5]认为双王含金角砾岩是“隐爆角砾岩”,因西坝岩体气液上升聚压引发爆破而形成。本文通过野外实际地质现象综合研究认为,双王含金角砾岩带是多期构造作用与气液隐爆作用相结合产生的结果,不能单一认为是“构造”成因或“气液隐爆”成因,理由如下:

①双王角砾岩带地表局部地段宽度可达500 m,若是断裂形成,这样的宽度其长度一般应在百公里以上,而实际长度仅有11.5 km,其断裂规模在宽度与长度上不成比例。

②角砾岩带围岩岩性不同地段基本没有差异,按理在同样的区域应力条件和同样岩石力学性质下,形成的构造角砾岩带宽度基本应是一致的,但双王角砾岩带宽度变化极大,无法用构造成因来解释。

③围岩与角砾岩属渐变关系,野外至今没有找到一个完整的构造断裂面,且两侧围岩没有明显上下位移,就连角砾岩内部夹层都能保留较好的产状和完整褶曲,这种现象单独用构造成因难以解释。

④双王角砾岩中角砾大小悬殊、棱角分明、形状不一,说明其非构造作用所造成。

⑤从大地构造位置看,双王金矿北部有商县—丹凤深大断裂和凤县—山阳深大断裂,超基性岩—花岗岩沿这些断裂带均有分布,说明深大断裂可能切穿地壳到达上地幔。双王金矿分布于大断裂南侧,其角砾岩的展布与总体构造线方向一致。因此,其形成与构造可能存在着一定的关系。

⑥石准立等[3]测定矿石中黄铁矿所含异常铅206Pb同位素年龄为948 Ma,研究认为含矿热液来源于深部;对矿石中黄铁矿硫同位素δ34S的测定结果为2.6‰~14.81‰,认为其具有混合性质,既与地层中黄铁矿硫同位素组成相似,又和岩浆岩中黄铁矿硫同位素组成相近,属壳源硫与陨石硫的混合型硫。这些说明了双王含金角砾岩热液成分可能来源于浅部地层和地幔深处。

⑦陕西省地质三队与中国地质大学联合对矿石中含铁白云石的δ13C、δ18O进行测定,结果显示δ13C值为-7.89‰~-4.47‰、δ18O值为8.315‰~8.700‰[6],与典型的碳酸盐岩浆(δ13C值-4.70‰~-8.0‰,δ18O值6.0‰~8.5‰)十分相近,说明成矿物质可能与碳酸盐岩浆有关。

⑧矿石矿物中存在六方硫镍矿、紫硫镍矿、硫铋镍矿、针镍矿、钒云母、钒鉻云母、钙钒榴石和氟碳钙铈矿等微量特征矿物,标志着成矿热液具有典型的深源基性、超基性—碱性岩浆的特征。

⑨双王角砾岩围岩——钠质岩系Au的平均值测定结果为19.08×10-9[6],故前人认为钠质岩系为金矿床提供了部分金矿源,笔者认为钠质岩系相对于角砾岩来说含金量极小,给金成矿提供的矿源是微不足道的,不能成为金矿的物质来源。

⑩双王含金角砾岩中角砾成分与角砾岩体围岩成分基本一致,说明角砾是地层的产物。

本文综合研究认为,双王含金角砾岩带的形成既与区域断裂旁侧形成构造薄弱带有一定关系,亦与热液隐爆作用密不可分,是构造与热液隐爆作用相结合的产物。双王金矿床成矿物质主要来源于深部——下地壳和上地幔,属深源热液层控角砾岩型金矿床。矿石中黄铁矿40Ar/39Ar同位素年龄测定结果为168~183 Ma[3],据此确定双王金矿形成时代为早燕山期。

2.3 双王角砾岩带形成机制

从上述双王含金角砾岩带成因剖析并结合秦岭地区的构造发展史[8]和双王金矿石中黄铁矿同位素年龄来看,双王角砾岩的形成可能经历了三叠纪末到中侏罗世末这一漫长的地质历史时期,根据矿区的构造运动和成矿作用及成矿时间,双王含金角砾岩带的形成经历了以下3个阶段:

第一阶段,西坝复背斜形成。秦岭古海域在泥盆纪时,由于海底扩张,导致海底火山喷流作用形成一套富钠质沉积岩;发展至印支期,到三叠纪末由于华北大陆与扬子大陆对接拼合,在南北向区域性应力作用下,岩层发生褶皱变形,形成了近东西向区域构造线;与此同时,在双王一带形成了以泥盆系为主的西坝复式背斜,其中的泥盆系古道岭岩组钠质岩层能干性强,塑性变形差,岩层中形成了近东西向压剪性小断裂或节理带,即双王构造带的雏形。同时西坝岩体的侵入造成该区西坝复背斜的南翼缺失。

第二阶段,双王近东西向构造带形成。进入燕山期后,中国区域构造应力格局发生改变,东部太平洋板块和西部欧亚板块相互作用加剧,导致已经稳定的秦岭地块再次复活,由南北向挤压转为近东西向的挤压,同时伴随着南北向张性应力出现。该南北向张性应力沿袭了早期南北挤压所形成的近东西向压剪性小断裂或节理带,使原已形成的构造面二次增生发展。在南北向拉张应力作用下,早期压剪性小断裂产生扩容和末端增殖,形成最初的双王构造带。双王构造带的形成与其北侧凤县—山阳大断裂具有成生关系,属次级断裂带。

第三阶段,隐爆角砾岩体形成。在多期构造复合、迭加作用下,特别是地壳受到张性拉伸力后极易破裂,到侏罗纪(早燕山期),双王钠质岩中构造带北侧剪性大断裂(商县—丹凤深大断裂和凤县—山阳深大断裂)已深达地壳下部或上地幔。在深部构造带附近由于南北向的拉伸,压力减小,深部固体物质开始熔融,主要为超基性—碱性碳酸盐岩浆上升运移,在地壳浅部有利于就位空间(如双王钠质岩系的层间构造带)聚集。由于压力的骤然下降和地下水的加入,深部熔浆迅速气化,产生巨大的垂向内压力。随着内部压力的增加,突破上部盖层压力极限,引起含矿气液在地下隐爆,导致钠质岩层破碎。在隐爆中心顶部形成的角砾有位移,在其侧部形成的震碎角砾有破碎无位移。由于隐爆导致内压瞬时失效,造成隐爆中心含矿热液的“沸腾”现象,局部角砾呈悬浮式胶结。另外在隐爆产生的瞬时真空状态下,深部热液产生泵吸充填作用,大量向浅表聚集,导致角砾岩体上部胶结物含量增多。当然双王角砾岩带的形成是多期次隐爆作用完成的。

3 角砾岩金矿化富集规律

陕西省太白县双王角砾岩带是多期构造作用和多阶段热液活动产物,角砾岩具有全岩金矿化特征。依据胶结物矿物组合特征将其热液活动分为5个阶段,分别为:Ⅰ钠长石阶段,Ⅱ黄铁矿碳酸盐阶段(Ⅱ1黄铁矿含铁白云石亚阶段,Ⅱ2黄铁矿方解石亚阶段),Ⅲ黄铁矿阶段(Ⅲ1石英黄铁矿亚阶段,Ⅲ2黄铁矿亚阶段),Ⅳ萤石方解石阶段,Ⅴ石膏硬石膏阶段。

3.1 不同热液阶段金矿化规律

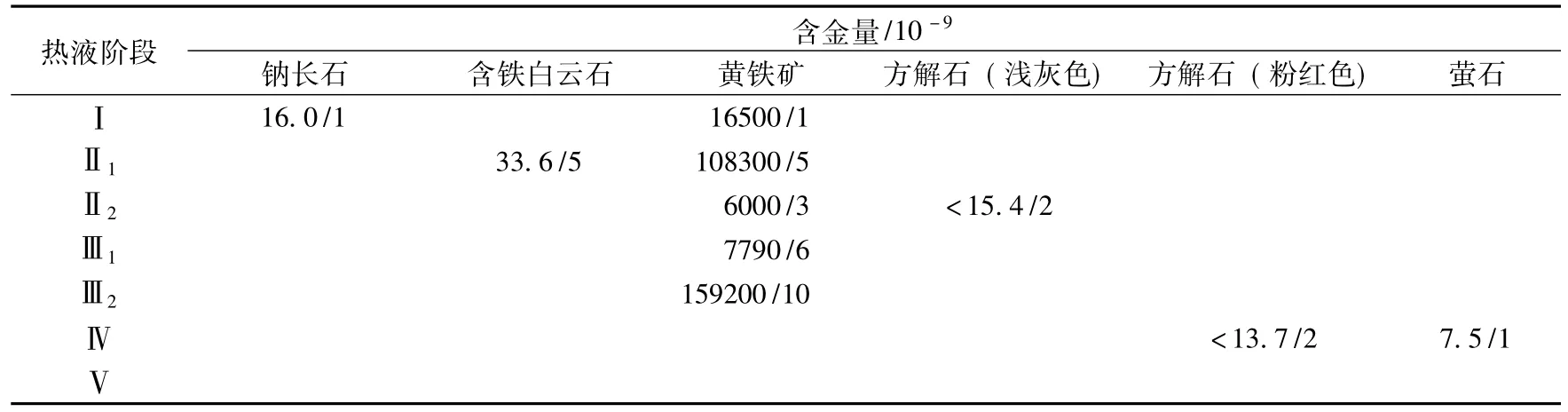

角砾岩中黄铁矿是重要的载金矿物,依据矿石中黄铁矿、自然金、褐铁矿、含铁白云石金的分配平衡计算结果,金在黄铁矿中的分配率为40.30%。但不同热液阶段黄铁矿对金的富集存在很大差异。双王角砾岩带不同热液活动阶段主要矿物含金量见表1,从中可以看出Ⅱ1亚阶段和Ⅲ2亚阶段黄铁矿含金量分别达到108.30×10-6,159.20×10-6,表明Ⅱ1和Ⅲ2亚阶段金矿化最强。Ⅳ、Ⅴ热液阶段无黄铁矿,不含金。

表1 不同热液活动阶段主要矿物含金量Table 1 The gold content ofmainminerals in different stages of hydrothermal activity

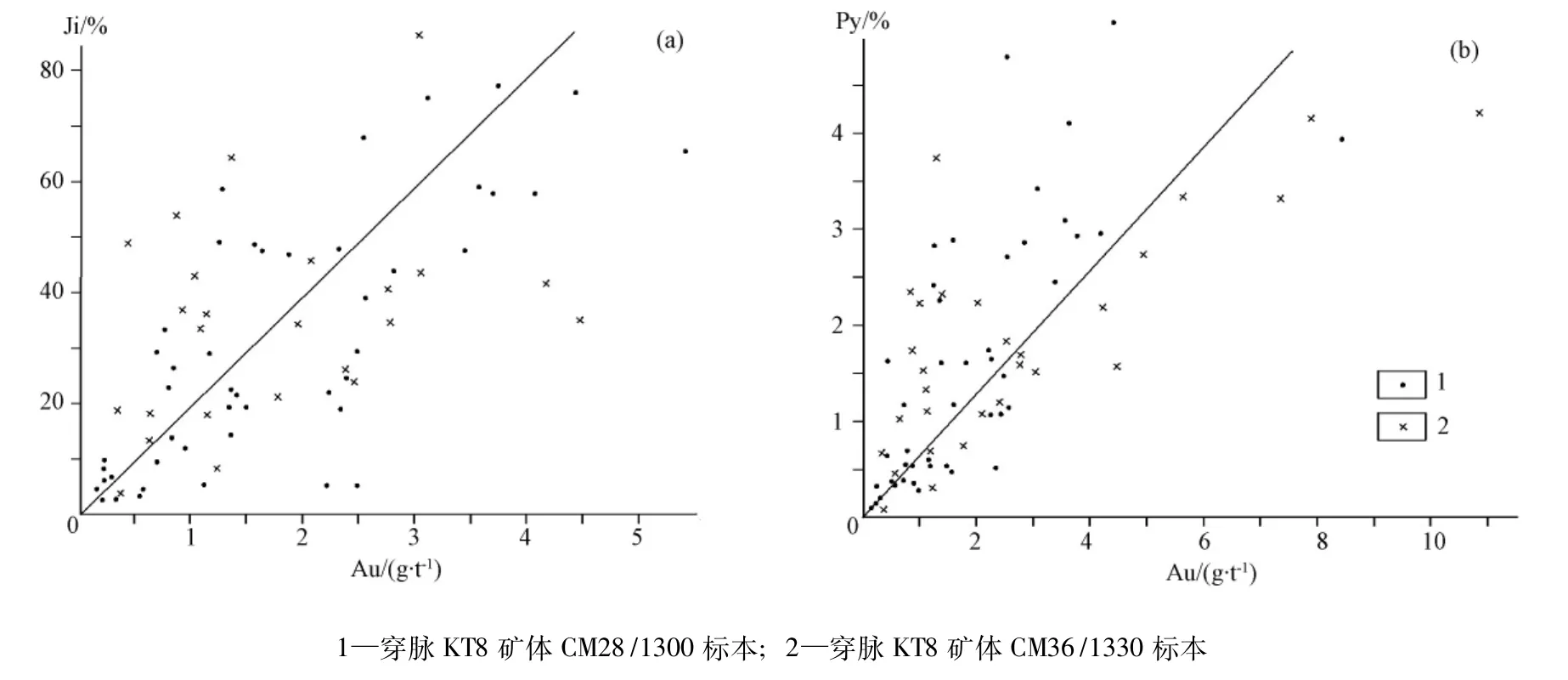

Ⅱ1和Ⅲ2亚阶段,角砾岩中胶结物含量、角砾岩中黄铁矿含量与矿石金品位之间呈正相关(见图2),相关系数分别为0.527和0.822。黄铁矿在胶结物中含量达5%以上时,多形成贫而大的独立矿体。当Ⅱ1亚阶段热液矿物黄铁矿含铁白云石在角砾岩中占58%以上时,角砾岩含金量大于3.0×10-6,当黄铁矿在胶结物中达1.6%时,金品位可能达3.0× 10-6。胶结物黄铁矿呈细脉浸染状时,是金富集的标志。

图2 胶结物含量、黄铁矿含量与金含量相关性示意图Fig.2 The correlation diagram of cement content,pyrite content and gold content

3.2 各阶段黄铁矿特征及不同晶型黄铁矿含金性

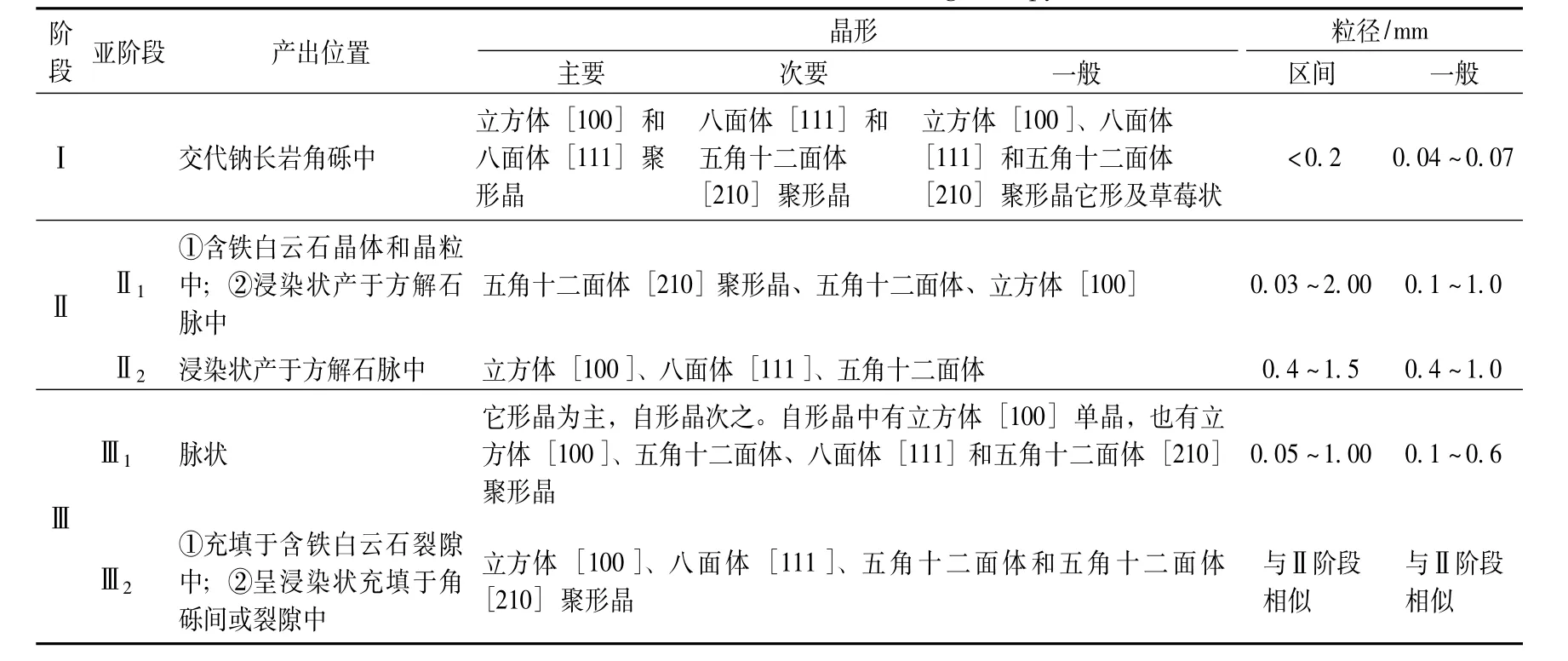

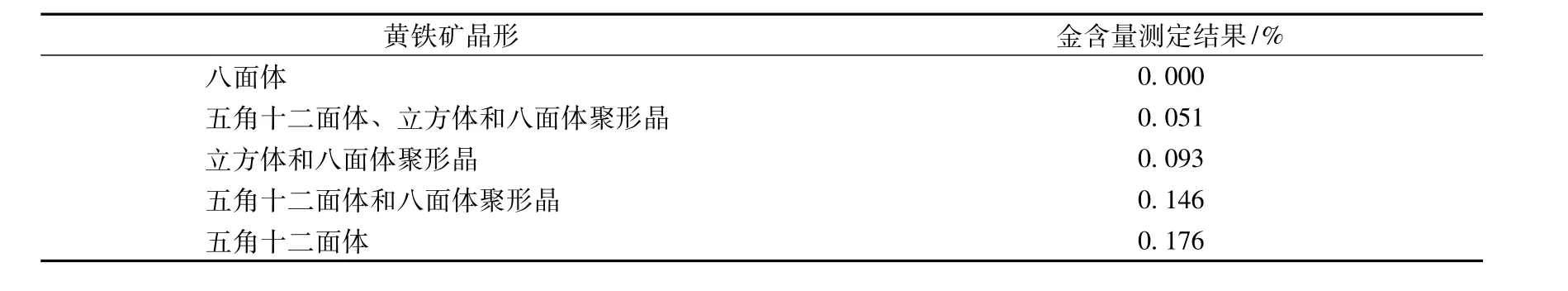

黄铁矿分布在角砾岩热液活动Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶段,各阶段生成的黄铁矿特征及含金性统计见表2、表3。

表2 各阶段黄铁矿特征Table 2 The characteristics of all stages of pyrite

表3 不同晶形黄铁矿金含量测定表Table 3 The gold content of different types of pyrite

从表2、表3可以看出:Ⅱ1、Ⅲ2热液阶段黄铁矿主要呈浸染状、脉状、团块状分布在角砾岩的胶结物中,这些黄铁矿与铁白云石、方解石、钠长石等矿物共生,以五角十二面体八面体聚形晶、五角十二面体含金性最好。这也是双王含金角砾岩体在Ⅱ、Ⅲ阶段金矿化强的主要原因。

3.3 双王金矿床富集规律

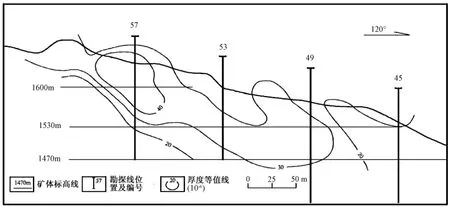

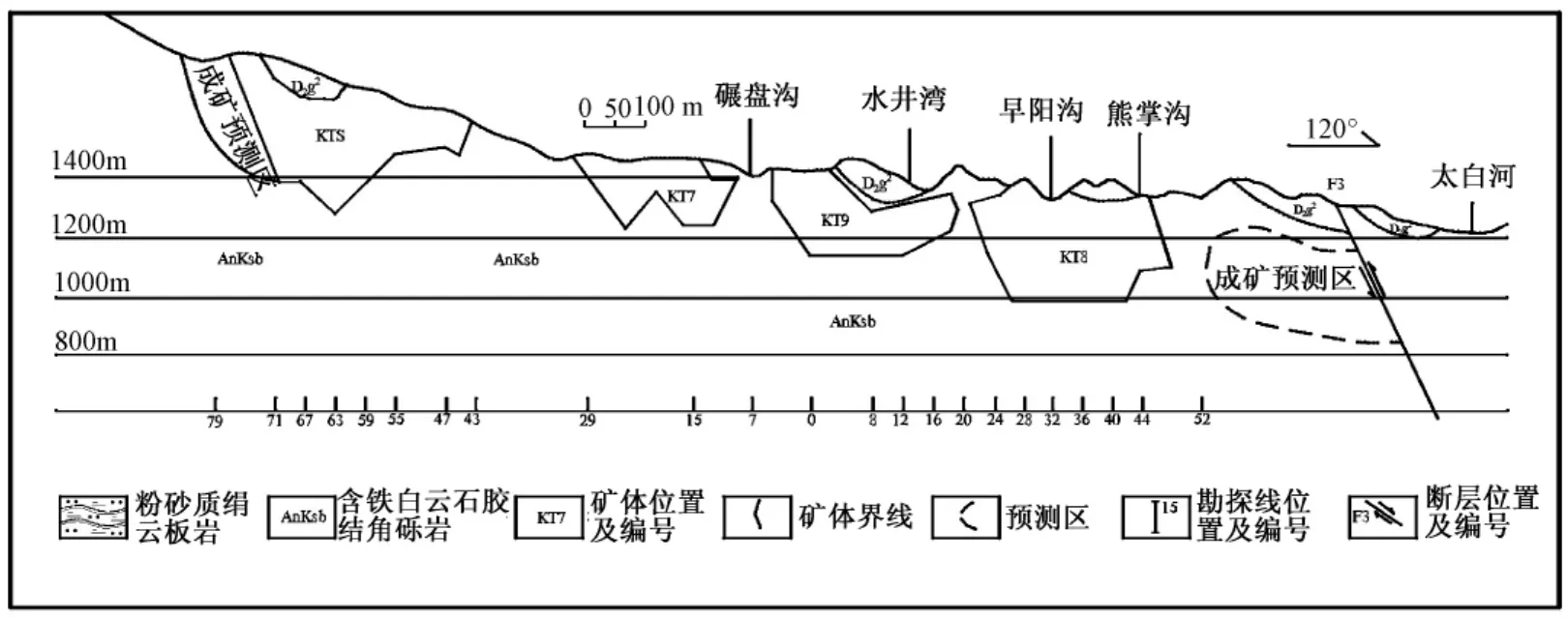

双王金矿床矿体具西贫东富、下贫上富的特点。矿床西段矿体较东段矿体品位低,特别是东段自西向东KT5、KT7、KT9、KT8矿体金品位增高趋势明显,且矿化富集地段有向南东侧伏的趋势(见图3、图4)。另外矿体规模存在上宽下窄的特点。

双王金矿从西到东沿走向矿化富集有近似的等间距性,东段矿体所表现的等距性尤其明显(见图5),说明角砾岩隐爆中心具近似的等距性。

双王金矿床从KT5、KT7、KT9至KT8,矿体出露标高不断降低,总体上有向东侧伏趋势(见图5)。KT5号矿体赋存标高为1350~1700 m,至KT8号矿体赋存标高降为1100~1350 m,说明东段由西向东金富集地段距地表300 m内,且向东富集标高逐渐降低,降低率80~100 m/km。

图3 KT8矿体品位等值线图(纵投影图)[7]Fig.3 The grade contour line of KT8 ore-body

图4 KT8矿体厚度等值线图(纵投影图)[7]Fig.4 The thickness contour line of KT5 ore-body

图5 双王金矿床深部成矿预测纵投影示意图Fig.5 Deep metallogenic prediction of the Shuangwang gold deposit in the vertical projection

4 进一步找矿靶区预测

通过对双王角砾岩带的形成机制和金矿化富集规律等方面的分析研究,结合矿山目前勘查情况,本次预测主要成矿靶区2个,分别是双王金矿床东段KT8矿体52线以东至太白河、KT5矿体西侧1520 m中段73—79线间(见图5)。

4.1 KT8矿体52线以东至太白河

该区属双王角砾岩带的东段KT8矿体以东深部隐伏区(F1西侧),约1000 m标高以上,在地表62—70勘探线间可以见到零星的角砾岩露头。在1250 m中段52—56勘探线之间的坑探已见到有工业矿化的角砾岩段,化验金品位为1.0×10-6~4.0×10-6,角砾岩特征与KT8相同。

据矿体的空间分布规律,东段从KT5至KT8矿体,矿体的产出位置具有向南东侧伏趋势,产出标高逐渐降低,向下降低的速率约为80~100 m/km,推测在KT8号矿体以东可能有新的隐伏矿体存在。

按矿床形成的隐爆角砾成因模式,金矿化主要富集于角砾岩体的上部,在预测区范围内未见到大的角砾岩体,仅见到几个不连续的角砾岩露头,规模小,说明矿化受剥蚀影响不大,具较好的找矿前景。

4.2 KT5矿体西侧1520 m中段73—79线间

依照双王矿床金金矿体赋存标高规律推测,KT5矿体赋矿标高应在1500~1800 m范围内,从地形地貌上看KT5矿体西侧到西大梁金富集段很少被剥蚀。

目前矿山在1670 m标高73勘探线已发现有工业金矿化体,在73勘探线附近用坑道水平钻勘查,发现黄铁矿化含铁白云石胶结角砾岩直到81勘探线依然存在,黄铁矿含量一般在2%~3%,局部达5%,呈浸染状、细脉状赋存于角砾岩中。按金分布及富集规律,该段工业金矿体存在的可能大。

5 结论

本文依据矿石中黄铁矿40Ar/39Ar同位素年龄测定结果,认为双王金矿形成时代可能为早燕山期。通过对双王含金角砾岩特征的研究,再结合秦岭构造演化史,对其形成机制进行了推演,认为早燕山期陕西省太白县双王一带形成的含金角砾岩体,是构造与深部超基性—碱性碳酸岩岩浆共同作用的结果,其矿床类型为深源热液层控角砾岩型金矿床。

通过对双王金矿床矿化富集规律的分析和对其矿体空间位置分布特征的研究,提出了2个进一步勘查靶区,一是KT8矿体52线以东至太白河深部近900~1200 m标高间,二是KT5矿体西侧1520 m中段73—79间1400 m标高以上。

[1]陕西省地质矿产局.陕西省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989.

Bureau of Geology and Mineral Resources of Shaanxi Province.Regional geology of Shaanxi Province[M].Beijing: Geological Publishing House,1989.

[2]古貌新,戴安周,方甲炳,等.陕西省双王金矿床地质特征[J].陕西地质,1983,1(2):23~31.GU Mao-xin,DAIAn-zhou,FANG Jia-bing,et al.The geological characteristics of Shuangwang gold deposit in Shaanxi[J].Geology of Shaanxi,1983,1(2):23~31.

[3]石准立,刘瑾璇,樊硕诚,等.陕西省双王金矿地质特征及其成因[M].西安:陕西省技术出版社,1989.

SHIZhun-li,LIU Jin-xuan,FAN Shuo-cheng,etal.Geological characteristics and genesis of the Shuangwang gold deposit,Shaanxi Province[M].Xi’an:Shaanxi Science and Technology Press,1989.

[4]王鸿祯,徐成彦,周正国.东秦岭古海域两侧大陆边缘区的构造发展[J].地质学报,1982,(3):270~280.

WANG Hong-zhen,XU Cheng-yan,ZHOU Zheng-guo.Tectonic developmentof the continentalmargins on both sides of the Palaeo-Qinlingmarine realm[J].Acta Geologica Sinica,1982,(3):270~280.

[5]佘宏全,边千韬,周瑞,等.陕西太白金矿矿区深部矿体预测[R].北京:中国科学院地质研究所,1999.

SHE Hong-quan,BIAN Qian-tao,ZHOU Rui,et al.Prediction of the deep ore body in Shaanxi Taibai gold mine[R].Beijing:Institute of Geology in Chinese Academy of Sciences,1999.

[6]石准立,刘瑾璇,金勤海.与碱性碳酸盐岩有关的双王金矿床[C]//秦巴金矿论文集.北京:地质出版社,1993:113~146.

SHIZhun-li,LIU Jin-xuan,JIN Qin-hai.The Shuangwang gold deposits related to alkaline carbonate rocks[C]// Proceedings of Qinba gold mine.Beijing:Geological Publishing House,1993:113~146.

[7]谢玉玲,徐九华,何知礼,等.陕西太白金矿主要矿段深部及东部成矿预测研究[R].北京:北京科技大学,1999.

XIE Yu-ling,XU Jiu-hua,HE Zhi-liet al.Study on the prediction ofmineralization in the deep partand the eastern part of themain ore section in Taibai gold mine,Shaanxi[M].Beijing:University of Science and Technology of Beijing,1999.

[8]张国伟,张本仁,袁学诚,等.秦岭造山带及大陆动力学[M].北京:科学出版社,2001.

ZHANG Guo-wei,ZHANG Ben-ren,YUAN Xue-cheng et al.Qinling orogenic belt and continental dynamics[M].Beijing:Science Press,2001.

THE FORMATION MECHANISM OF SHUANGWANG GOLD-BEARING BRECCIA BELT AND THE PROSPECTING TARGET PREDICTION

MIN Quan-shou,ZHU De-peng,GUO Jun,LU Zheng-yan

(The No.3 Geological Team of Shaanxi Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development,Baoji721300,China)

Based on the previous geological data and the practical geological conditions of the deposit,the formation mechanism of the gold-bearing breccia belt in Shuangwang region,Taibai is deducted,which show that the formation of shuangwang gold-bearing breccia is a combination of geological structure and hydrothermal cryptoexplosion.In addition,the gold-bearing feature of breccia in different stages and the different types of pyrite,as well as the gold mineralization enrichment regularity are studied and summarized.Eventually the prospecting target of the next step is predicted in the shuangwang gold deposit.

Shuangwang gold deposit;the gold-bearing breccia belt;mineralization characteristics; metallogenic target area

P618.51

A

1006-6616(2016)02-0285-09

2015-11-26

中国地质调查局“陕西省太白县双王金矿接替资源勘查”项目

闵全收(1963-),男,地质高工,1984年毕业于西安地质学院,长期从事地质矿产勘查工作。E-mail: 727868756@qq.com