V带传动最佳设计的方法与步骤

2016-12-20孟兆明代博兴

孟兆明,代博兴

(青岛科技大学机电工程学院,山东 青岛 266061)

V带传动最佳设计的方法与步骤

孟兆明,代博兴

(青岛科技大学机电工程学院,山东 青岛 266061)

本文指出目前国内诸多权威教科书在V带传动设计时,设计方法与设计步骤的不妥之处,提出了一种新的设计理论与设计步骤,并且通过具体的设计实例、设计结果的对比,充分体现了新设计理论、设计步骤的优越性。

V带;传动;最佳设计;设计步骤;带轮;悬臂梁力臂

由于V带传动具有远距离传递、过载保护、缓冲吸振、制造成本低等优点,故在机械工程中普遍的应用着。对V带传动的设计,目前教科书及工程应用通常是采用查询图表、盲目试凑的设计方法,进行有限的计算、得到的设计结果单一、设计结果仅仅可行,确定的设计结果不理想。例如确定的带的根数几乎一成不变,与工作机工作需求、应用特性不符,并且难以实现V带传动起到“过载保护”器的作用。为此,本文提出了一种V带传动新的设计理念与设计方法,改变了原来V带设计率先由查图盲目确定V带型号,然后再设计其它参数的设计步骤。而是依据工作机应用特点,先确定大离散性的参数,如带的根数,然后再协调确定带的型号、带轮直径和带长,并可以按不同的带的根数,得到诸多个方案供优选,从而为V带传动设计的最优化提供了很好的保障。本设计理念及设计步骤能保证设计结果恰好近似达到理想的设计临界状态,真正实现V带传动起到“过载保护”器的作用。

1 V带传动设计理论依据

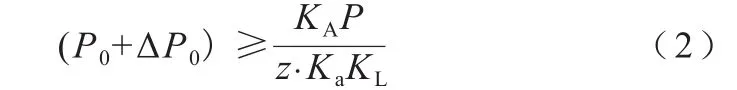

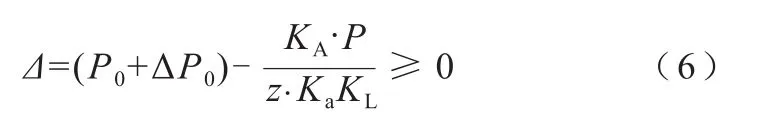

带传动的主要失效形式是打滑和疲劳破坏,因此V带传动的设计准则是在保证带不打滑的条件下,具有一定的疲劳强度和寿命。标准型号单根带在载荷平稳、带轮包角a1=a2=π (即传动比i=1)、带长为特定长度、带强力层为特定材料、在108~109次循环应力下由实验测得的功率为P0,若当实际工作条件与实验不符时,可以对P0进行修正。此时V带传动的设计条件[1~5]为 :

z——V带的根数,是离散的正自然数;

KA——带传动工作情况系数,是将当前工作情况等效到实验平稳载荷;

P—— 当前状态下带传递的功率;

ΔP0——额定功率的增量,当传动比 同寿命条件下,传递功率有增加量;

Ka——包角系数,当a<180。时,对传动能力的修正;

KL—— 带长度系数,当带长与特定长度不符时,对传动能力的修正;

带传动的设计依据就是满足(1)式的前提下,确定出带的型号、带轮的基准直径、带的基准长度和根数。并建议带速 v=5~30 m/s , 小带轮的包角a1≥120。。

2 目前V带传动设计方法的不妥之处

(1)V带型号确定过于简单、粗糙

V带型号确定是凭经验、按照KAP—n1查图选择V带型号,设计过于简单、粗糙。按该设计步骤,带的型号、带的根数将会教条的一成不变,通常就是如表1所示4~5根[1~5]。因为当V带的型号一旦确定,带的截面面积就已经确定。依据力的可分可合性,对应设计条件,带的根数就已经大致确定了,其它设计参数如带轮直径、带长、小带轮包角、传动中心距等,对设计结果的影响就很小了。在实际工程中应用中,在大多数场合下,带的根数是受限制的,V带根数z为1~2根的比比皆是,并非是一成不变的4~5根。所以传统设计步骤首先确定V带型号明显不妥。

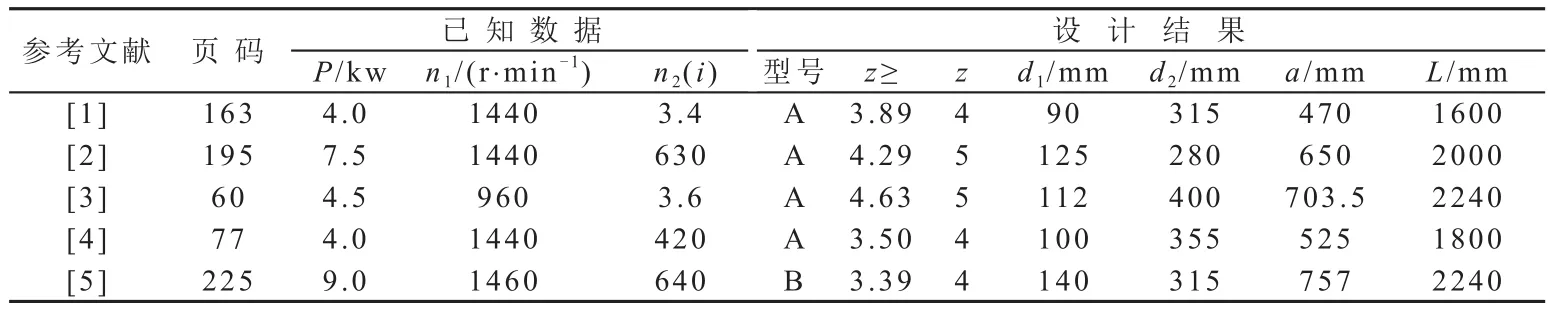

下表表1列出的是国内主要权威教科书、获国家教委优秀教材奖教材,在V带设计举例时,设计条件、主要设计参数结果摘录如表1。

表1 权威教科书、获奖教材V带设计例题已知条件与设计结果

(2)小带轮直径及中心距的选择太盲目

对不同的带轮直径,其传递的基本额定功率、带速、带结构的紧凑程度都不同,凭运气试凑性选择小带轮的直径,很难得到理想的设计结果。

(3)计算之后V带根数取舍很纠结

传统设计方法按照(1)式计算之后,会遇到对该计算值小数部分难以取舍的尴尬境地。例如,当(1)式计算的结果为z≥3.01;z≥3.05;z≥3.01 等等。若简单的收尾取z=4,肯定会造成带轮结构的庞大,加大带轮的轴向宽度,使得带轮悬臂力臂加大、轴的弯曲应力增加,这对轴的受力及设计不利;另外伴随着带根数的增加,由于带的预紧力通常是采用经验调节松紧度,这样带传动能力会增加很多,V带会失去“过载打滑、安全保护”的作用;若简单的去尾取整取z=3,又会无法保证带的强度和寿命,降低V带传动设计的可靠性。因此,传统设计方法最后一步确定V带根数z这个大离散性参数是不妥的,造成的设计误差是巨大的。

3 新方法的设计理念

设计V带追求满足(1)式并且使不等式两边相差最小,为此对传统设计方法改进如下:

(1)对大离散参数V带根数z应该尽量视工作需求优先确定

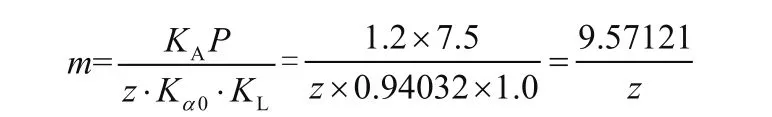

依据(1)式,将不等式整理为如下形式:

按已知条件及带传动的使用场合、需求,首先确定带的根数z,或者同时选择多个方案,如带的根数z分别为1、2、3、……。z的选择原则:对轴向结构要求紧凑时取带根数z少些,这时带轮轴向悬臂尺寸短,轴的受力和设计会趋优,带受力的不均匀性也会降低。如饺内机、搅拌机等,带的根数z=1~2为好;对要求应对突发事件能力强的、有一定延时要求的,带的根数应取的多些,如汽车类V带传动,一旦一根带破坏后,汽车可以及时适当的减重,仍然可以安全返回,否则会立即瘫痪,堵塞交通,造成不良后果。 同时,还应当考虑到带根数过多会造成轴向尺寸不紧凑,带的受力不均匀等因素,此时一般带的根数取z=3~4。

(2)带长及V带系数KL的选择

带的基准长度应尽量与实验测试带长相等或相近,保证数据的准确性,减少带长变化数据修正(线性插入法)引起的误差。在设计中,初定带长为测试带长,将带长系数KL=1.0或其附近值带入(2)式中。

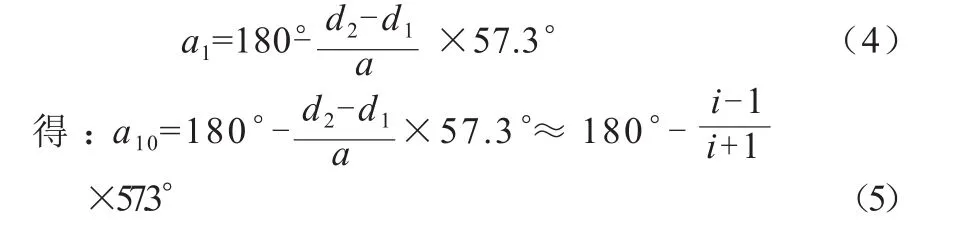

(3)包角系数Ka的确定

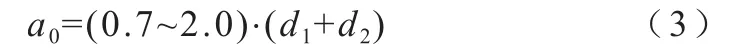

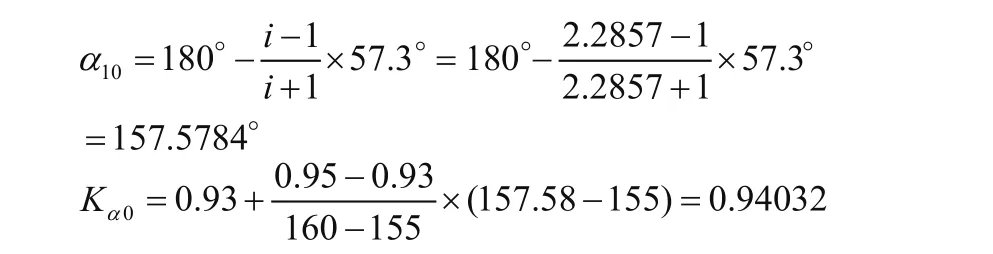

带包角系数Ka相对变化最小,对设计结果影响最弱,所以应初选中心距a0、推出针对a0的初始小带轮包角a10,计算此时包角系数Ka0。当给定带传动比i时,保证不发生干涉,依据中心距[1~5]

若初选中心距a0= d1+ d2

依据小带轮包角有:

查a1~Ka表格,初定Ka0并带入(2)式中,协助确定带的类型、小带轮基准直径和带长。

(4)带的类型、小带轮直径及带长同时协调确定将(2)式不等式整理为如下形式:

追求(6)式实现: minΔ且 Δ≥0

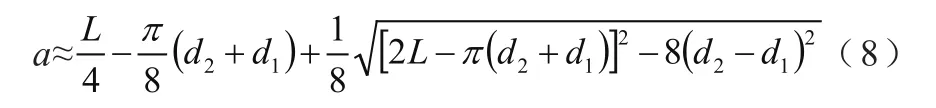

依据计算出m数值,查设计手册P0、△P0表,查出满足(6)式且Δ最接近0的对应的带的型号、小带轮直径和带长。当Δ较大时,后续应该适当减小V带的基准长度,以使结构紧凑。之后按照带轮直径d1、d2、带长L ,计算实际中心距a:

若确定的实际中心距是a≥d1+d2,那么小带轮包角和包角系数就大于等于其初定值,此种情况(6)式一定成立;若确定的实际中心距a<d1+d2,此时需要

依据中心距a,针对(4)式,重新计算a1,确定Ka,再次检验(6)式:

若(6)式Δ ≥0 ,认可设计结果,设计结束;

若(6)式 Δ<0,不满足设计要求,则进行微调,适度增加带长;

由于小带轮包角及包角系数对设计影响最弱,数值变化较小,所以微调后(6)式容易满足。

综上所述的设计理念,能使得(6)式成立并最接近0,故设计实现最佳。

4 设计实例

例题[2]P-195,计算设计一鼓风机用普通V带传动。原动机采用Y系列三相异步电动机,功率P=7.5 kW,转速n1=1 440 r/min。鼓风机转速n1=630 r/min,每天工作16 h。传动时的滑动率为ɛ=0.01,希望中心距不超过700 mm。

(1)按照传统的V带设计方法得到的设计结果及主要性能参数如表2。

表2 参考文献[2]例题设计结果

其中, KA=1.2; KL=1.03; Ka=0.969 ;

由(1)式计算的带根数:z≥4.294;

B——带轮的宽度,B=(z-1)e+2f=(5-1)×15+2 ×9=78;

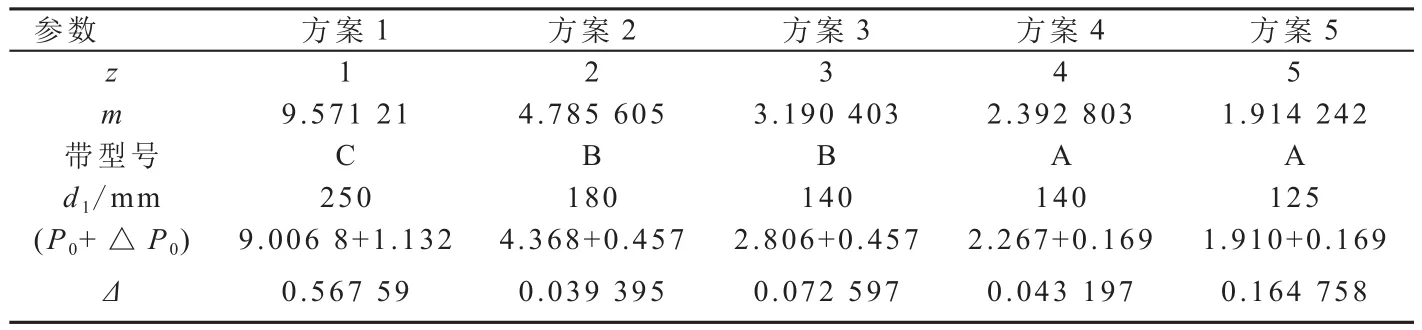

(2)新方法设计步骤及其供选方案(以尽可能多的提供设计方案为例)

取: KA=1.2; KL=1.0;初始取中心距:a0=d1+d2;

则由(5)式估计小带轮包角:

依据(7)式:

供选方案的参数z、d1及带型号等对应如表3。

表3 新理论供选方案与主要设计参数

(3)新设计方法方案的确定及主要性能参数

① 如果工程应用要求带轮悬臂梁力臂尽量短,V带根数要少,可采用方案1、2:

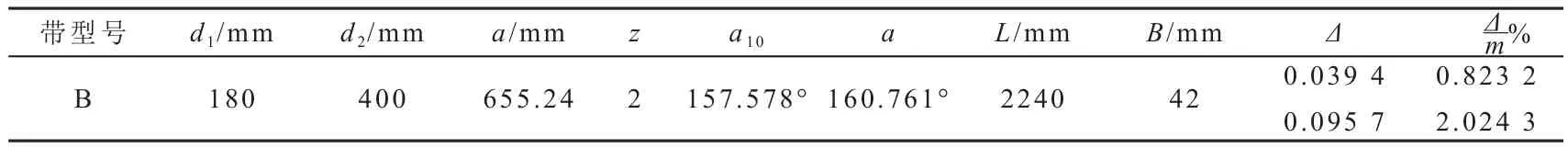

针对供选方案2,参考表3,由于Δ=0.039 395余量较小,确定带基准长度取近似实验长度,取L= 2 240 mm (KL=1.00)。

按照(8)式,计算得a=655.24;针对(4)式,计算a1,确定Ka=0.951522。取带根数z=2, KA=1.2, KL=1.00,设计结果如表4。参考表4,实际中心距a=655.24,d1+ d2=180+ 400=580, 由 于 a> d1+ d2, 则 有 a1> a10, Ka>Ka0,此种情况一定满足(6)式 Δ≥0,故不需要再验证。

注:表4中,Δ=0.039 4是初选a0时的值,Δ=0.095 7是对应a=655.24时的值,%=2.024 3%表示该设计结果其传动能力较理想状态增加了 。

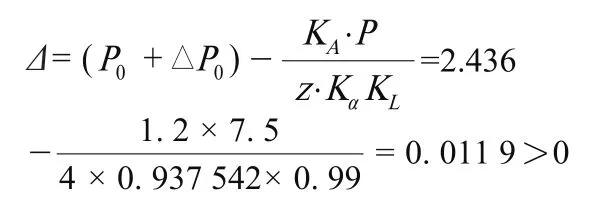

② 为了与参考文献[2]设计结果对比,取设计方案4:

针对供选方案4,参考表3,由于Δ=0.0432余量小,确定带基准长度近似取实验长度,L=1600mm( KL=0.99)。

按照(8)式,计算得a=433.82;针对(4)式,计算a1,确定Ka=0.937542。

取带根数z=4,KA=1.2,KL=0.99,设计结果如表5。

表4 供选方案2的主要设计参数

参考表 5,实际中心距 a=433.82,d1+ d2=140 +315=455,a<d1+ d2,则:a10<a1,Ka0<Ka,所以需要验证设计结果是否满足(6)式:

针对(8)式,有a=433.82;

按照(4)式计算 a1=156.89°;查 a1~Ka表格,确定 Ka=0.937 542。

有:

满足 ≥0。

注:表5中,Δ=0.043 2是 初 选a0时 的 值,Δ=0.011 9是对应a=433.82时的值,%=0.489 5%表示该设计结果其传动能力较理想状态增加了0.489 5%,设计结果极佳。

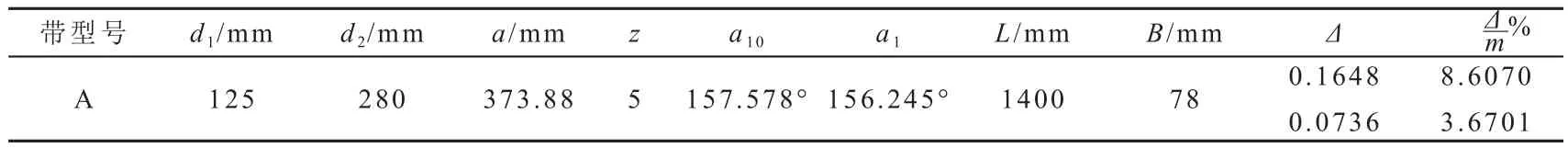

③为了与参考文献[2]设计结果对比,取设计方案5:

针对供选方案5,参考表3,由于 =0.164 8余量较大,带基准长度可以较实验长度L=1 600 mm再短些,取L=1 400 mm,则KL=0.96。

按照(8)式,计算得a=373.88;针对(4)式,计算a1,确定Ka=0.934 981。

取带根数z=5,KA=1.2, KL=0.96,设计结果如表6。

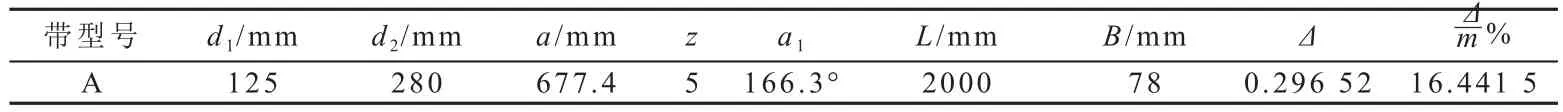

表6 供选方案5的主要设计参数

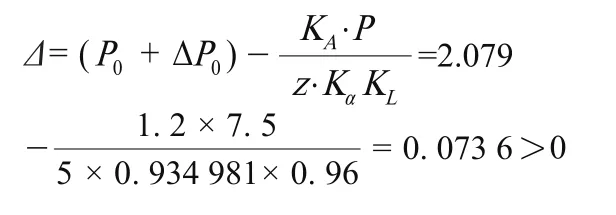

参考表6,实际中心距a=373.88,d1+ d2=125 +280=405,a<d1+ d2,则: a10<a1,Ka0<Ka,所以需要验证设计结果是否满足(6)式:

针对(8)式,有a=373.88;

按照(4)式计算a1=156.24°;查a1~Ka表格,确定Ka=0.934 981。

有:

满足 ≥0。

注:表6中,Δ=0.164 8是初选a0时的值, Δ= 0.073 6是对应a=373.88时的值,%=3.67% 表示该设计结果其传动能力较理想状态增加了3.67%。

5 结论

(1)传统设计方法V带型号确定过于简单、粗糙、设计单一、设计结果仅仅可行,传动能力余量太大,传动难以起到V带“过载保护”器的作用;

(2)新方法可以提供多种方案选择,每种方案能确保带传动恰好起到过载保护作用,即式(1)或式(2)满足且不等式两边最为接近;

(3)设计方案2较传统设计的结果V带的根数少,带轮宽度窄,轴向结构紧凑,轴的受力及其强度设计趋优,带传动受力不均匀性趋好,设计结果与理想状态吻合;

(4)设计方案4较传统设计结果,带的根数少、带轮轴向尺寸、传动中心距短,设计结果与理想状态接近;

(5)设计方案5较传统设计结果,在满足传动要求、带轮直径相同前提下,带长及中心距短、结构紧凑,设计结果与理想状态接近;

(6)新方法设计合理、周全,供选方案众多,设计结果能公认最优。

[1] 濮良贵,等.机械设计.8版[M].北京:高等教育出版社,2006. 05.

[2] 邱宣怀,等.机械设计.4版[M].北京:高等教育出版社,1996. 10.

[3] 荣涵锐.机械设计.2版[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2006.09.

[4] 朱东华,等.机械设计基础.2版[M] .北京:机械工业出版社,2008.09.

[5] 杨可桢,等.机械设计基础.6版[M] .北京:高等教育出版社,2013.08.

(R-01)

Methods and steps of V-belt transmission’s optimal design

Methods and steps of V-belt transmission’s optimal design

Meng Zhaoming,Dai Boxing

(Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266061)

At present there were a lot of shortcomings about design method and design procedure of V-belt transmission in many domestic authoritative textbooks. A kind of new design theory and design steps was proposed in this paper, and a specific example was put forward here. Through the comparison between results of the example, the superiority of the new design theory and design steps is embodied adequately.

v-belt ; transmission; optimal design; design steps; v-belt pulley; cantilever arm; beam lever

TQ336.2

1009-797X(2016)23-0067-05

B

10.13520/j.cnki.rpte.2016.23.015

孟兆明(1957-),男,硕士生导师,教授,研究方向为机械设计与理论、新型机械传动、橡塑机械设计,主要从事大学本科生、研究生的教学、科研工作,编著、参编教材、手册4部,获国家授权专利5项,在核心期刊发表学术论文66篇,SCI、EI收录8篇。

2016-09-29