红台地区低饱和度油气藏成藏主控因素分析

2016-12-20刘俊田郑玉萍宋海波杲先进

刘俊田,李 斌,郑玉萍,宋海波,杲先进

(中国石油吐哈油田分公司,新疆 哈密 839009)

红台地区低饱和度油气藏成藏主控因素分析

刘俊田,李 斌,郑玉萍,宋海波,杲先进

(中国石油吐哈油田分公司,新疆 哈密 839009)

红台地区中侏罗统油气藏类型多,成藏条件优越。综合运用钻井、地震和测试化验等资料,分析了西山窑组四段油气藏类型和成藏主控因素,以指导该区低饱和度油气藏勘探。结果表明:该油气藏属于低饱和度油气藏,油气富集受控于储集层物性,紧邻生烃中心的水下分流河道砂体是有利的储集砂体;油气以纵向运移为主,中晚燕山期形成的逆冲断层是油气运移的主要通道;古构造控制了油气聚集,低幅度构造背景、后期构造运动相对稳定的区域是该油气藏大面积形成和保存的基础。下一步应围绕疙北鼻隆区和红台2、3号主体构造寻找断块、断鼻型低饱和度油气藏,扩展疙瘩台—红台斜坡带具有古构造背景、受岩性控制的构造-岩性油气藏,以扩大该区低饱和度油气藏的勘探规模。

油气藏类型;主控因素;勘探潜力;低饱和度油气藏;红台地区

0 引 言

红台地区位于吐哈盆地小草湖洼陷,该洼陷油气资源丰富,侏罗系是其油气勘探的主力层系。研究认为,该地区中下侏罗统水西沟群煤系源岩发育,烃源岩演化程度高,生烃潜力大,早期的油气勘探主要集中在侏罗系七克台组、三间房组,并发现了红台2号气田。该气田油气藏类型多样,以构造油气藏、岩性油气藏以及构造-岩性油气藏为主,属于典型的复式油气聚集带[1-2]。随着勘探程度和认识的不断提高,寻找新的勘探层系及接替领域已成为该地区的研究重点,2011年部署的红台21井于西山窑组四段压裂,日产油为11.79 m3/d,随后钻探红台23、红台2301等井相继获得工业油流。借鉴非常规油气勘探思路[3],采用“水平井+体积压裂”技术,红台302H井获得日产油96.00 m3/d,中侏罗统西山窑组获得重大突破,通过系统地开展红台构造带老井复查,红台2-6、红台17、红台202等井在西山窑组试油均取得成功,展现了良好的勘探前景。分析认为该油气藏属于低饱和度油气藏,利用近几年该地区油气藏勘探实践成果,通过对油气性质、分布特征及已钻井等进行分析,系统开展油气藏特征、油气成藏主控因素研究,为该区下一步勘探区带优选提供研究思路,同时也对整个吐哈盆地低饱和度油气藏的勘探开发起到指导和促进作用。

1 地质概况

目前,红台地区低饱和度油气藏勘探主要集中在红台2、3号构造带,属于改造调整的构造-岩性油气藏[4-7],具有含油饱和度低、油气水三相共存、共存水(束缚水+自由水)含量高的特点,含油饱和度为41%~52%。

1.1 构造特征

吐哈盆地经历了不同的板块构造运动,在晚古生代—中新生代时期属于叠合改造型沉积盆地。侏罗纪末期的中燕山运动对盆地影响很大,造成盆地明显萎缩,早喜马拉雅运动以来,盆地受博格达山隆升影响而加速沉降,并且不均匀地沉积了巨厚的第三系粗碎屑沉积,晚喜马拉雅运动对盆地构造变形起到了关键作用,中央隆起带基底抬升,改造或加剧了中、新生界的褶皱,周边山系不断隆升并向盆地逆掩推覆,形成了现今的山间盆地[8],其中红台地区表现为东南高、西北低,整体呈北东走向的构造格局。

研究区断层的展布受北部山前带大型挤压断层的影响,表现为分期性、分段性和平面上分组性的特点,主要发育中晚燕山期和喜山期,喜山期断层切割中晚燕山期断层,呈北东东向和南北向展布,具有“成排成带”分布的特征。其中北东东向断层为研究区主要断层,主要分布在研究区的南部和北部,垂直断距大、平面延伸距离长,多为基底卷入型和盖层滑脱型逆断层,控制着构造带的展布;南北向断层以平移断层为主,断层倾角大、延伸长、切割(层位)深,有效地沟通了水西沟群煤系烃源岩,形成了油气纵向、横向运移的通道,是该区主要的油气源断层,控制着油气藏的分布范围[9]。

1.2 储集层特征

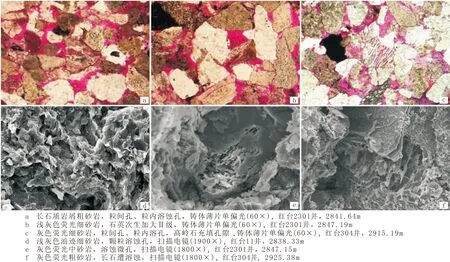

通过开展高分辨率层序地层学研究,认为西山窑组沉积时期该区以辫状河三角洲及湖相沉积为主,其中一、二段为辫状河三角洲平原沉积,以分流河道砂体为主;三、四段为辫状河三角洲前缘及滨浅湖相沉积,以水下分流河道、河口坝、远砂坝砂体为主。该时期沉积体系受控于南、北2套物源,小草湖洼陷主体表现为以南部物源为主的辫状河三角洲沉积体系,目的层西山窑组四段岩性以中细砂岩为主,具有低成分成熟度和结构成熟度的特点,测井曲线上具有高自然伽马、高电阻率的特征,表现为辫状河三角洲前缘的沉积特点[10-11],储集空间类型以粒间孔和粒内溶蚀孔为主(图1),压实作用强烈。

2 油气成藏主控因素

红台地区西山窑组四段低饱和度油气藏平面上受控于相带,纵向上受控于储集层物性和构造条件,切割至深部烃源岩的断层为油气运移提供了良好的通道。综合分析认为,油气藏类型属于构造-岩性油气藏,构造、岩性、断层三重因素相互制约,共同决定了油气藏的分布范围。

图1 红台—大步构造带西山窑组四段岩性镜下照片

2.1 岩性和物性是影响储集层含油饱和度的主要因素

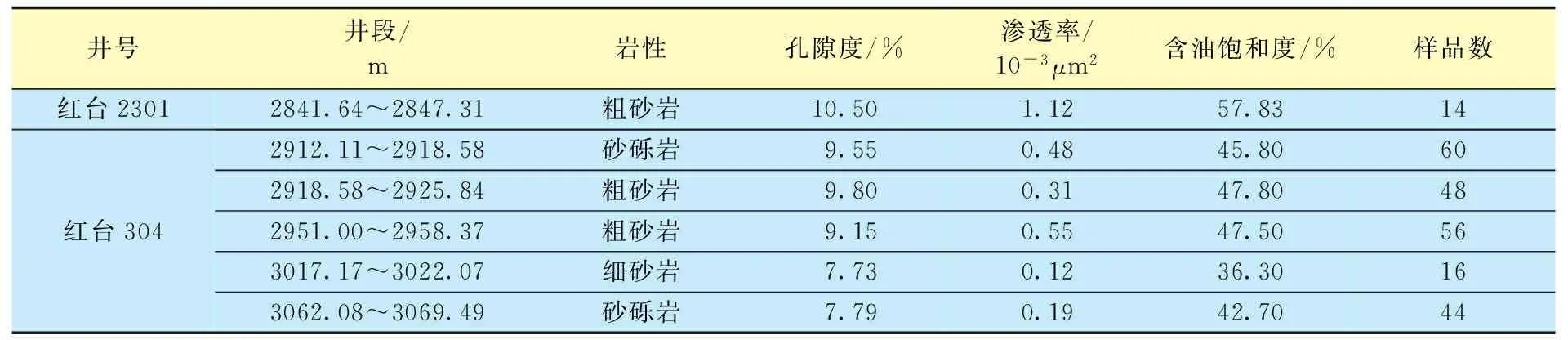

该区西山窑组四段岩石类型以长石岩屑砂岩为主,其次为岩屑砂岩,油层段岩性主要为粗砂岩—细砂岩,统计分析红台2301、红台304井238块岩性样品,岩性主要以砂砾岩和粗砂岩为主,成分、结构成熟度较低,即石英、长石含量较低,颗粒以棱角状或次棱角状,线接触或镶嵌式接触为主;储集层物性具有低孔、特低渗特点,孔隙度为7.73%~10.50%,渗透率普遍小于0.5×10-3μm2。纵向上,岩性粒级越小,储集层物性越差,含油饱和度越低,且储集层物性对砂体的含油性有明显的控制作用,孔隙度越大、渗透性越好,含油饱和度越高(表1)。

表1 红台304、2301井西山窑组四段岩心分析

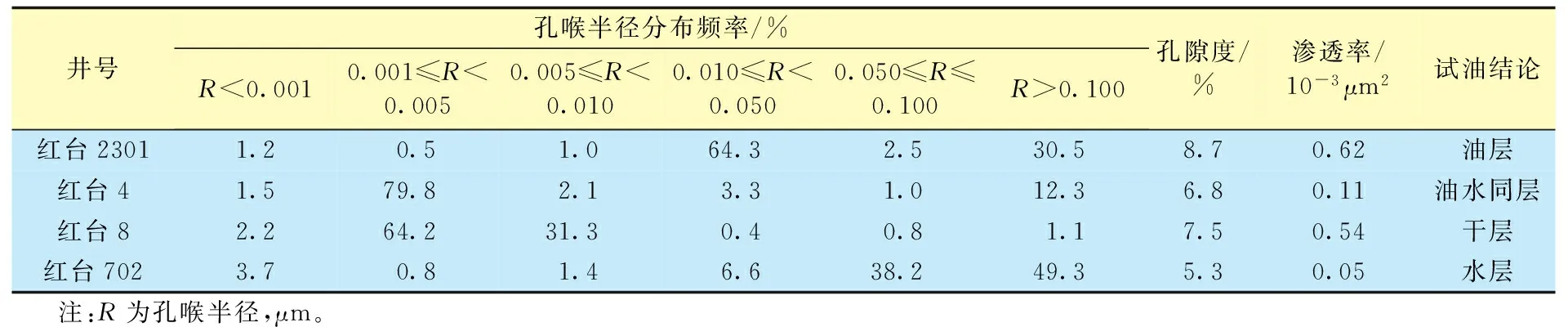

其次,通过对已钻井的油层、水层及干层段岩性的压汞资料分析统计,其孔喉结构形态具有“小孔、细喉”的特征,以微细孔喉为主。油层的孔喉半径以0.01~0.05 μm为主,占64.3%,孔喉半径大于0.10 μm的占30.5%,具有双峰特征,以微细孔喉为主,储集层物性相对较好;而油水同层和干层的孔喉半径普遍小于0.10 μm,储集层物性相对较差;水层的孔喉半径从小到大均有分布,储集层物性差(表2)。大量微细孔喉的发育造成束缚水饱和度偏高,自由水饱和度偏低[12-14]。

表2 红台地区西山窑组四段孔喉半径与试油结论对比

2.2 油气以纵向运移为主,断层控制运移,古构造背景控制运聚方向

该地区断层性质为挤压—压扭环境下形成的逆断层,具有分期性、分段性和平面展布方向上的分组性,主要发育中晚燕山期和喜山期,喜山期断层切割中晚燕山期断层,有效沟通了西山窑组煤系源岩,导致油气自北向南、自下而上沿着垂向及侧向运移并聚集成藏,该期断层是油气运移的主要通道。同时,喜山期构造运动使博格达山向南逆冲推覆,南部七克台断层带向北挤压,该区形成了一系列的左旋走滑断层,对油气藏的形成起到调整、破坏作用[15]。其次,西山窑组沉积晚期,该区古构造开始发育,形成东南高、西北低,整体呈北东走向的古构造格局,古构造走向以北东、北东东为主。中晚燕山期广泛发育近南北走向展布的鼻隆构造,与来自东南物源的辫状河三角洲分流河道砂体侧向斜交形成侧向封堵,控制了早期油气的聚集,共同形成构造-岩性气藏。

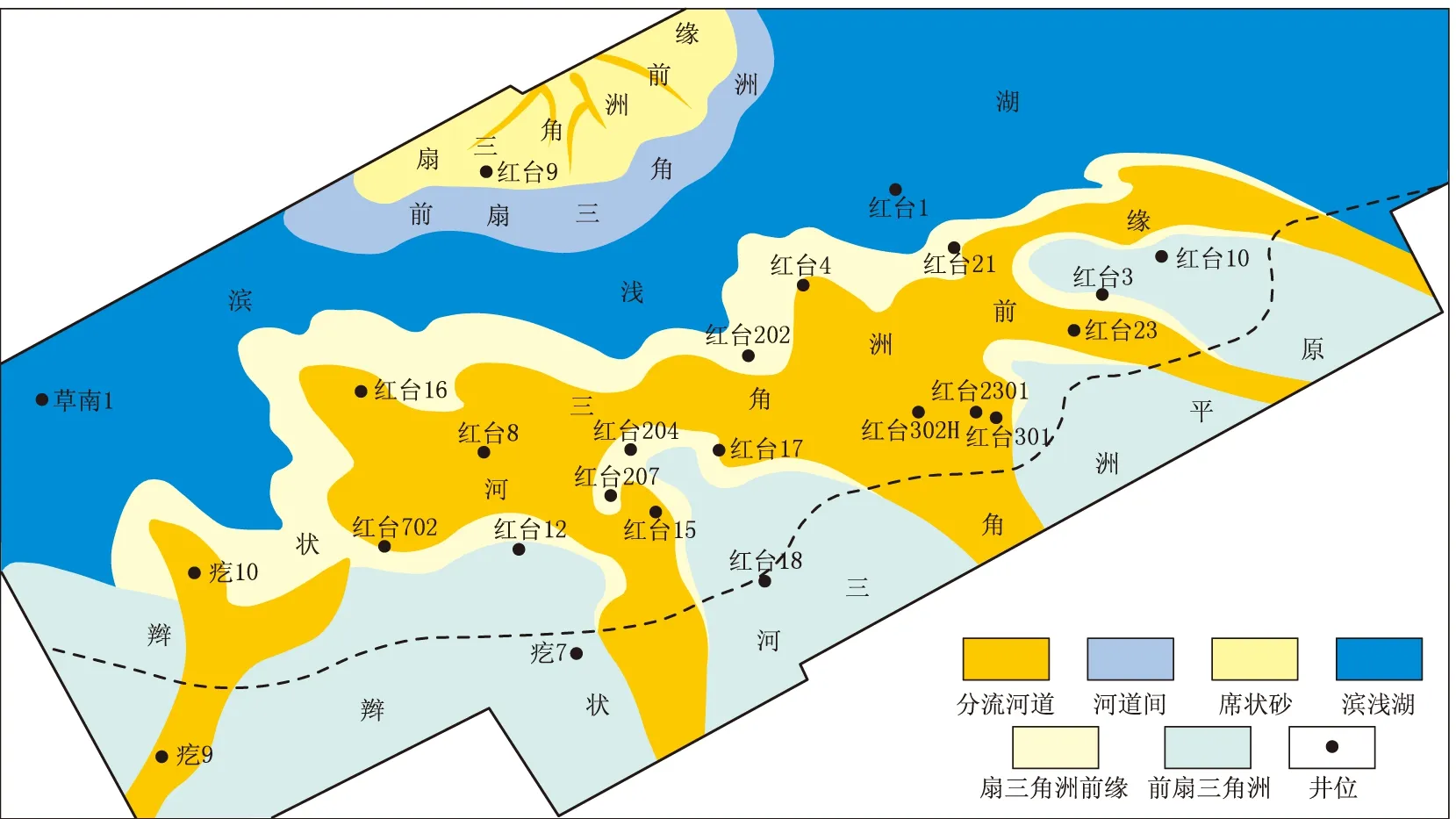

2.3 水下分流河道砂体控制油气的富集,储集相带控制油气高产井的分布

勘探结果表明,油气高产井分布区主要位于紧邻生烃中心的辫状河三角洲前缘的水下分流河道砂体中,而席状砂勘探成效较差。该区西山窑组沉积时期发育东南物源辫状河三角洲前缘亚相沉积,水下分流河道砂体发育,在沉积相研究的基础上,部署钻探红台302H井,通过压裂工艺改造,取得了良好的效果,最高日产油为96.00 m3/d,钻探红台304井,实施大规模体积压裂,日产油为11.86 m3/d。分析认为,紧邻生烃中心的水下分流河道砂体控制着该区油气的富集(图2)。

3 勘探潜力

在油气藏成藏主控因素分析的基础上,认为西山窑组四段油气主要集中在靠近断层、具有良好古构造背景且辫状河前缘水下分流河道砂体发育的地区。下步应围绕主体构造,寻找断块、断鼻型低饱和度油气藏,扩展疙瘩台—红台斜坡带具有古构造背景、受岩性控制的低饱和度油气藏(图3)。

图2 红台地区西山窑组四段沉积微相

图3 红台地区西山窑组四段有利区带分布

3.1 疙北鼻隆区和红台2、3号主体构造断块、断鼻型油气藏

疙北鼻隆区和红台2、3号主体构造皆紧邻生油次凹,是成熟烃源岩生成油气运移的有利指向区。切割至深部烃源岩的断层为油气运移提供了良好的通道,晚燕山期成熟烃源岩生成的油气沿疙北鼻隆向疙瘩台构造运移,形成疙瘩台和疙北古油气藏;油气沿红台西斜坡向红台2、3号构造运聚,使得疙瘩台鼻隆和红台西斜坡的含油气规模不断扩大。古构造研究认为,燕山末期形成的古构造与小草湖洼陷排烃期匹配良好,油气在聚集与调整过程中,古构造高点及其相对平缓部位,受到中晚燕山期形成的断层的侧向封堵,该区域断块、断鼻型圈闭众多,均利于油气聚集成藏,其次,后期构造活动的地区裂缝发育,有效地改善了储集层物性。

3.2 疙瘩台—红台斜坡带岩性油气藏

西山窑组沉积时期,储集砂体的展布主要受南物源控制,辫状河三角洲水下分流河道砂体多呈南北向展布,而疙瘩台—红台构造形态整体呈北东向展布,构造背景与水下分流河道砂体斜交叠置,为油气的充注创造了良好条件。研究认为,岩性遮挡是该区油气成藏的主要因素,斜坡区的油气富集主要取决于岩性侧向封堵,已发现落实的构造多为北东、北东东走向展布,与古河道方向斜交,形成岩性侧向封堵。已钻探并获得成功的红台2301、红台302H、红台304、红台21、红台23等井,均证实了这一点。因此,围绕疙瘩台—红台斜坡区,寻找具有良好构造背景的岩性油气藏是目前该区低饱和度油气藏扩展勘探的现实领域。

4 结 论

(1) 红台地区西山窑组四段油气藏特征表现为含油饱和度低、油气水三相共存、共存水(束缚水+自由水)含量高,具有“油轻气重含水”的特点,属于低饱和度油气藏。

(2) 油气富集受控于储集层物性,紧邻生烃中心的水下分流河道砂体是有利的储集砂体,油气以纵向运移为主,中晚燕山期形成的逆冲断层是油气运移的主要通道,古构造控制了油气聚集,低幅度构造背景、后期构造运动相对稳定的区域是该油气藏大面积形成和保存的基础。

(3) 疙北鼻隆区和红台2、3号主体构造是寻找断块、断鼻型低饱和度油气藏的有利勘探方向,同时,疙瘩台—红台斜坡区储集砂体与古构造匹配较好,是扩展构造-岩性油气藏的现实勘探领域。

[1] 刘俊田,靳振家,李在光,等.小草湖地区岩性油气藏主控因素分析及油气勘探方向[J].岩性油气藏,2007,19(3):44-47.

[2] 袁明生.吐哈盆地油气分布特征及勘探方向[J].新疆石油地质,1998,19(2):106-111.

[3] 焦立新,刘俊田,张宏,等.三塘湖盆地沉凝灰岩致密储层特征及其形成条件[J].天然气地球科学,2014,25(11):1697-1705.

[4] 贾承造,赵文智,邹才能,等.岩性地层油气藏地质理论与勘探技术[J].石油勘探与开发,2007,34(3):257-272.

[5] 林水清,王均红,张高源,等.伊犁盆地伊宁凹陷构造变形特征与主控因素分析[J].石油实验地质,2015,37(6):713-718.

[6] 李在光,刘俊田,杨占龙,等.台北凹陷红台—疙瘩台地区含油气检测[J].新疆石油地质,2006,27(4): 446-448.

[7] 易士威,王权.岩性地层油气藏勘探思路与勘探方法[J].中国石油勘探,2005,(2):9-14.

[8] 申晨,袁炳强,李玉宏,等.吐哈盆地重力场与断裂构造特征[J].断块油气田,2012,19(4):445-449.

[9] 刘俊田,王劲松,任忠跃,等.小草湖洼陷西山窑组油气成藏特征及主控因素[J].特种油气藏,2014,21(6):10-14.

[10] 李文厚,周立发,柳益群,等.吐哈盆地沉积格局与沉积环境的演变[J].新疆石油地质,1997,18(2):135-141.

[11] 韩成,左新玉.吐哈盆地小草湖洼陷低孔隙度低渗透率储集层测井评价[J].测井技术,2006,30(6):519-522.

[12] 杨贵丽.青东凹陷走滑构造对油气成藏的控制作用[J].油气地质与采收率,2014,21(5):18-21.

[13] 李雄炎,李洪奇,阴平,等.柴达木盆地三湖地区第四系低饱和度气层的成因机理[J].吉林大学学报(地球科学版),2010,40(6):1241-1247.

[14] 刘柏林,李治平,匡松远,等.低含油饱和度油藏油水渗流特征——以准噶尔盆地中部1区块为例[J].油气地质与采收率,2007,14(1):69-72.

[15] 孙自明,沈杰. 新疆博格达推覆构造及其与油气的关系[J]. 石油实验地质,2014,36(4):429-434.

编辑 张 雁

20160307;改回日期:20160513

国家油气科技重大专项“岩性地层油气藏区带、圈闭有效性评价预测技术”(2016ZX05001003-006)

刘俊田(1970-),男,高级工程师,1993年毕业于石油大学(华东)石油地质勘查专业,现从事石油地质综合研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2016.04.008

TE122.1

A

1006-6535(2016)04-0037-05