新闻速递

2016-12-20

新闻速递

□ 李珊珊

哈勃打破宇宙距离记录

使用哈勃空间望远镜上的“宽视场相机3”(Wide Field Camera 3),一个国际天文学家团队对星系GN-z11进行了光谱观测。将哈勃望远镜的观测能力发挥到极限状态,天文学家确定星系GN-z11是宇宙大爆炸后仅4亿年时就存在的星系,是截至目前天文学家观测到的最遥远星系,这一结果打破了宇宙距离记录。他们的研究论文发表在国际天文学期刊《Astrophysical Journal》上,论文的第一作者为耶鲁大学的天文学家帕斯卡·厄施(Pascal Oesch)。

星系GN-z11看上去是一个十分暗弱的星系,考虑到它遥远的距离,实际上它是一个非常明亮的星系。它的大小只有银河系的1/25,其恒星的质量只有银河系中恒星质量的1%。不过,星系GN-z11中的恒星数目正在快速增长,其中恒星形成的速率是银河系目前恒星形成速率的20倍,正是这一原因使得该星系非常明亮。

科学研究表明,宇宙诞生后,它一直处于膨胀状态,目前仍是如此。因此,遥远的星系还在向远离我们的方向运动,这种运动导致它们的光向长波段偏移,称为红移。星系的红移值越大,表明它距离我们越远。此前最远距离的星系是EGSY8p7,其红移值为8.68。如今,新的最远宇宙距离的星系是GN-z11,它的红移值是11.1。光谱观测的方法使得这一观测结果非常可靠。

图中的插图内为星系GN-z11,截至目前,它是人类观测到的距离地球最遥远的星系,该星系在宇宙大爆炸后4亿年已存在。Credit: NASA, ESA, and P. Oesch (Yale University)

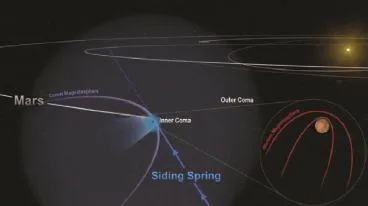

赛丁泉彗星搅乱火星磁场

赛丁泉彗星与火星近距离相遇,搅乱了火星磁场,美术图,Credit:NAS A/ Goddard

2014年9月22日,美国发射的专家号火星探测器(MAVEN,Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN Mission)进入围绕火星运转的轨道。几周之后的2014年10月,赛丁泉彗星(Comet C/2013 A1)便运动到火星附近,与其近距离相遇。期间,为了保护科学设备免遭损坏,除磁场测量仪等几个仪器仍保持工作状态外,科学家关闭了其他测量仪器。专家号此次难得一遇的测量结果表明,赛丁泉彗星与火星的近距离接触,破坏了火星磁层的正常结构,使得火星磁场处于短暂而重大的混乱状态。关于此次事件的研究论文刊登在2016年2月25日出版的科学期刊《Geophysical Research Letters》上。

火星没有地球这样的强大磁层,太阳风中的带电粒子与火星高纬度的大气等粒子体相互作用,产生微弱的火星磁场。太阳风与彗发相互作用在赛丁泉彗星周围也产生了较强的磁场。

冰和岩石构成的赛丁泉彗星的彗核直径很小,不超过500米,但是,它的彗发却延展到非常大的范围,半径达100万千米。此次两个天体相遇,赛丁泉彗星距离火星的最近距离仅有140000千米,物质浓密的彗发内部区域接触或几乎接触到火星表面。短时间内,火星表面充满了来自彗发的带电粒子,强大的彗星磁场与微弱的火星磁场混合,严重破坏了火星磁场,使其处于混乱状态。彗发扫过火星的持续时间达几个小时。

揭示水星表面暗黑的真实原因

水星是距离太阳最近的行星,但是,它的表面看上去非常暗黑,它反射太阳光的本领比月球还低。月球表面是富含铁元素的矿物,对太阳光的反射能力比废旧的沥青略高,因此月球表面实际上是非常暗黑的。那么比月球更暗黑的水星表面是何种原因造成的呢?

前不久,有科学家提出,运行到太阳系内部区域的彗星不断与水星碰撞,这样在水星表面逐渐积累起许多碳元素,导致水星表面呈暗黑色。真实情况是这样吗?最近,来自美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室的科学家帕特里克·佩普劳伍斯基(Patrick Peplowski)带领的一个研究小组,利用信使号探测器(MESSENGER Mission)获得的观测数据,发现水星表面确实富含碳元素,它们是造成水星表面暗黑的原因,这与月球的情况不同。水星表面的这些碳元素不是彗星撞击带来的。

研究人员指出,在早期水星地质结构形成的过程中,其地壳中聚集了较多的碳元素,在地壳形成之后的漫长岁月中,撞击过程使得地壳碎裂,并使得埋藏在下面的富含碳的物质逐渐裸露出来,呈现黑色。这一研究成果于2016年3月7日发表在高级在线出版物《Nature Geoscience》上。

水星表面的“Basho”环形山,其周围环绕着明显的暗黑带,它们是低反照率的物质。Credit: Courtesy NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

首次观测到老年恒星周围的气体尘埃盘

在年轻恒星周围也有气体和尘埃盘,这里是行星形成的场所。恒星在它的生命晚期,通过喷发恒星星风,在它的周围可以形成稳定的气体尘埃盘。从理论上讲,老年恒星的气体尘埃盘和年轻恒星的气体尘埃盘应该类似,可是天文学家从没有做过两者的对比研究,原因是从前没有观测到老年恒星周围的气体尘埃盘。

现在,天文学家改变了这种不利局面。来自比利时鲁汶的天文学家米歇尔·希伦(Michel Hillen)领导的一个研究团队,使用帕拉纳尔天文台的甚大望远镜干涉仪清晰地观测到老年双星“IRAS 08544-4431”周围的气体尘埃盘,帕拉纳尔天文台位于智利,隶属于欧洲南方天文台。甚大望远镜干涉仪不久前更新了更强大的探测器。它的实际分辨本领与一个口径150米的望远镜相当,可以清晰地分辨2000千米以外面值一欧元硬币的形状和大小。

图中插图为帕拉纳尔天文台(Paranal Observatory)的甚大望远镜干涉仪(Very Large Telescope Interferometer)获得的老年双星“IRAS 08544-4431”的气体尘埃盘,中心更加明亮的恒星被移除,背景图片为该老年双星所在的帆船座天空区域。Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2.

老年双星“IRAS 08544-4431”距离地球4000光年,处在南半天球的帆船星座之中,该双星系统包含一个红巨星和一个普通恒星。观测结果显示,老年恒星周围的气体尘埃盘与年轻恒星周围生成行星的气体尘埃盘相似,这里是否会有第二轮的行星生成还有待于进一步研究。另外,本次成功的高清晰观测为研究双星系统演化打开了窗口。

丘留莫夫-格拉西缅科彗星与太阳系年龄相同

由法国国家科学研究中心和马赛大学的科学家领导的一支国际研究团队,利用罗塞塔彗星探测器上的离子和中性物质分析频谱仪(Rosina2)得到的观测数据,对埋藏在67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星内部的冰物质进行了研究,结果发现,彗星内部的冰为结晶体状态,这意味着它们来源于原太阳星云,拥有与太阳系相同的年龄。这一研究结果刊登在2016年3月8日出版的国际学术期刊《The Astrophysical Journal Letters》上。

罗塞塔探测器对彗星的仔细观测,逐步揭开了关于彗星的一个又一个谜团。但是,彗星中冰的状态如何?这仍是一个颇有争议的问题。有的科学家认为彗星中的冰是结晶状态的,有的科学家则认为是非结晶状态的。现在,科学家利用了罗塞塔探测器的观测数据,平息了多年以来关于彗星中冰的特性的这一争论。

从2014年10月开始,Rosina频谱仪就开始测量彗星的结晶冰中氮分子、一氧化碳分子和氩分子的含量,并与实验室中相关非结晶冰以及结晶冰的化学组成对比,结果表明,彗星中冰是以结晶体的状态存在。这项成果意义重大,使得彗星的年龄得以确定,也可以帮助认识原太阳星云的性质,还可以帮助人们了解气态巨行星及其卫星的形成过程。

罗塞塔探测器拍摄的丘留莫夫-格拉西缅科彗星图片,Credit:Image courtesy of CNRS

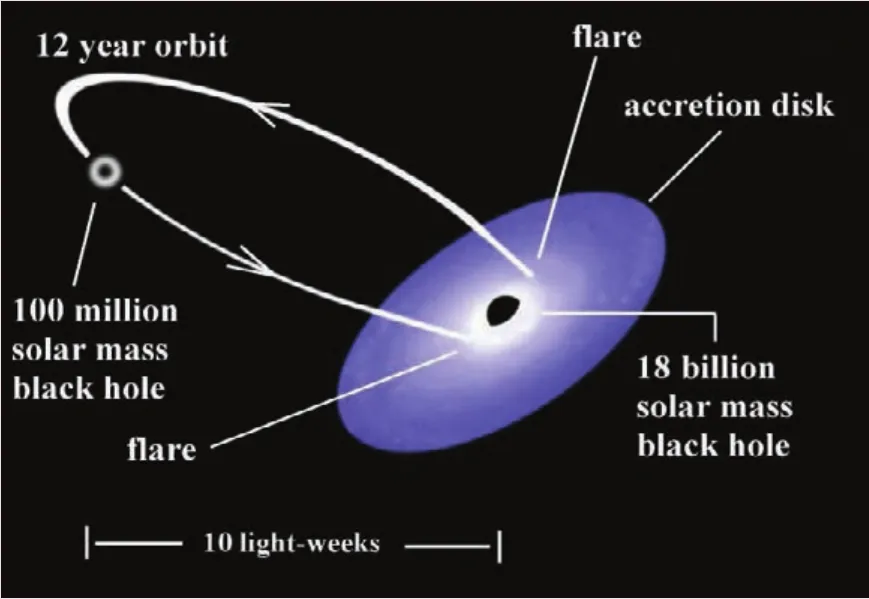

天文学家测定超大质量黑洞的自转速率

近期,一个国际天文学家团队,利用多个光学望远镜和美国国家航空航天局的雨燕空间望远镜的X射线观测设备,准确测得了一个超大质量黑洞的自转速率。该黑洞的自转速率是广义相对论允许的黑洞自转最大值的三分之一(即其克尔参数为0.31)。该黑洞的质量为180亿太阳质量,位于类星体OJ287中,距离地球35亿光年。

类星体OJ 287中的双黑洞系统的示意图,这一模型的正确性得到了观测数据的验证。Credit:GaryPoyner,UK

类星体OJ287非常靠近黄道。长久以来,为了寻找小行星和彗星等天体,天文学家经常观测黄道带附近的天空区域。因此,类星体OJ287的光度观测记录有100多年的历史。仔细分析这些数据,天文学家发现,类星体OJ287存在间隔约12年的准周期光学爆发,近年的观测数据显示,每次光学辐射爆发呈双极大值结构。

根据多方面的观测数据,芬兰图尔库大学的毛里·瓦尔托宁教授(Mauri Valtonen)和他的合作者,建立了类星体OJ287的结构模型。类星体OJ287中有两个黑洞,一个处于自转状态的特大质量黑洞位于中心,其周围是一个吸积盘,另一个较小质量的黑洞围绕特大质量黑洞旋转,较小黑洞的轨道穿过大黑洞的吸积盘面且不断进动(如图所示)。

利用上述模型以及精确的观测数据,2010年,毛里·瓦尔托宁教授等人计算出了超大质量黑洞的自转速率及两个黑洞的质量,并预言下次光学辐射爆发发生在2015年11月25日。最终科学预言得到了证实。

目前所观测的银河系内最高能宇宙线的源头

位于纳米比亚的高能立体视野望远镜(High Energy Stereoscopic System,HESS)由12个国家的42个科研单位联合运转,近十多年来,它通过甚高能γ射线观测获取银河系中心区域的图像。最新的数据分析表明,截至目前所观测的最高能量的银河系宇宙线来源于银河系中心。科学家认为,可能是银河系中心的超大质量黑洞将宇宙线加速到如此高的能量,此宇宙线的能量远远超过地球上最大的人造加速器加速粒子所能达到的能亮,前者是后者的100倍。此项研究成果刊登在2016年3月16日出版的世界著名科学期刊《Nature》上。

来自远方的质子、电子和原子核等宇宙线粒子在时刻不停地轰击地球,这些带电的宇宙线粒子经过星际空间时,与那里的磁场相互作用,不断改变方向,因此,我们不能知道宇宙线粒子的来源地。幸运的是,发源地的宇宙线粒子与那里的光子和气体作用,产生γ射线,这些γ射线在星际空间传播时并不改变方向,由此,通过观测这些γ射线可以发现宇宙线粒子的发源地。

来自太空的高能γ射线与地球高层大气分子碰撞,产生次级粒子及所谓的契伦柯夫(Cherenkov)辐射,通过观测次级粒子及其辐射可以获得γ射线的属性,位于纳米比亚的高能立体视野望远镜就是这样的观测设备,观测得出银河系中心的宇宙线粒子能量达1015电子伏特。

银河系中心有许多产生高能宇宙线的天体,包括超新星遗迹、脉冲星风星云和大质量恒星构成的致密星团等,Credit:Image courtesy of CEA

敏感的X射线探测卫星发射升空

虽然夜空对于很多人来讲,是平静安宁的代名词,但事实上宇宙环境相当恶劣。它包含着许多极端环境,其中不可能有任何生命生存一秒钟。一个新的任务就是探测这种极端剧烈的自然天气,揭示它们前所未有的细节,2016年2月17日,日本航天局发射了ASTRO-H卫星。它对于来自宇宙空间的高能活动产生的X射线非常精确敏感。在成功发射进入空间之后,该航天器被命名为“Hitomi”,即日语中“瞳”的发音。

“瞳”卫星将在环绕地球的轨道上,收集来自宇宙无数目标的X射线信号,包括星系团中的热气体云、黑洞发出的高能粒子喷流、超新星爆发产生的含有致密快速转动中子星的遗迹等。这些数据可以为天体物理和宇宙学的研究提供全新视角,帮助科学家了解黑洞的物理机制、恒星和星系的奥秘、宇宙演化等天文学重大课题。

“瞳卫星的发射代表X射线观测进入全新纪元。”美国斯坦福大学Kavli粒子天体物理和宇宙学研究所的罗杰·布兰福德说,“它的全新仪器将使我们可以对暗能量、暗物质、黑洞、中子星等做出新的研究发现。”

艺术家绘制的“瞳”X射线探测器的印象图。它将成为科学家探测宇宙中炙热剧烈活动的灵敏的X射线眼睛。Credit: A. Ikeshita/ J a p a n e s e A eros pa c e E xploration Agency

火星生命探侧项目与火星洞察项目

欧洲空间局和俄罗斯航天局合作的火星生命探测项目(ExoMars Mission)分为两期,2016年3月14日,此项目的第一期探测器(ExoMars2016)在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射中心成功发射,预期它将经过7个月的飞行后到达火星。此次发射的探测器包括微量气体轨道器(Trace Gas Orbiter,TGO)和斯基阿帕雷利(Schiaparelli)演示器。TGO在围绕火星的轨道上运动,其任务是分析火星大气中的稀薄气体;寻找可能的火星表面气体发源地,把它们作为第二期项目的着陆地点;TGO将来会成为第二期探测器实验数据的中转站。斯基阿帕雷利演示器主要用来演示着陆器进入火星大气、在大气中下降和着陆的相关技术,为下一期的着陆器做准备,同时,它在火星表面的短期任务中,将开展几个测量环境的小实验。火星生命探测项目第二期发射预期2018年5月进行。

美国国家航空航天局的火星洞察着陆器(Mars InSight Mission Lander)是研究火星内部性质的探测器,它利用地震学、测地学和热传导等方法探测火星的内部性质,这会帮助天文学家了解太阳系内固态行星的形成和演化。原定于2016年3月发射该探测器,由于2015年12月其主要科学仪器发生了真空泄露,迫使科学家终止发射的准备活动。现在,美国国家航空航天局将新的发射日期确定为2018年5月5日开始的发射窗口,规划的火星登陆日期为2018年11月26日。

左图,欧洲空间局和俄罗斯航天局成功发射第一期火星生命探测器(ExoMars2016),Credit:ESA-Stephane Corvaja;右图,美国国家航空航天局的火星洞察项目(Mars InSight Mission)的着陆器,美术概念图,Credit:NASA/J PL-Caltech

直接测量“超级木星”的自转

围绕着褐矮星转动的,被称为“超级木星”的太阳系外行星示意图。较远背景中的明亮物体就是褐矮星。它们距离地球只有170光年。Credit: Artwork: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI); Science: NASA, ESA, Y. Zhou and D. Apai (U. Arizona)

近日,天文学家使用哈勃太空望远镜观测太阳系外行星大气的光度变化,进而测量它的自转速率。这是科学家第一次用直接成像的方法,测量太阳系外大行星的自转。这一哈勃项目的领导者是来自亚利桑那大学的丹尼尔·阿帕(Daniel Apai)。

这颗行星编号为2M1207b,质量约为木星的四倍并被冠以“超级木星”的称号。它围绕着一颗褐矮星转动,公转平均半径约为50亿英里。相对而言,木星与太阳之间的距离约为5亿英里。褐矮星编号为2M1207,它与地球的距离约为170光年。

哈勃的高清高对比度图像,使科学家可以精确测量它的光度发生变化。研究人员认为这种变化是由于行星自转时,它大气层中复杂的云层形成的。亚利桑那大学的周一帆(音译Yifan Zhou)是这一研究论文的第一作者,他和他的研究小组发现这一“超级木星”的自转周期约为10小时,速度和木星的自转速度相仿。

超级木星围绕着一颗褐矮星转动,它的质量是褐矮星的七分之一到五分之一。而我们的太阳是木星质量的一千倍。“这是一个很好的例子,证明2M1207系统与我们的太阳系形成方式可能有所不同。”周一帆解释道。木星可能是在围绕太阳转动的原恒星盘中吸积形成的,而超级木星可能是由两个不同的盘发生引力并合形成的。

(责任编辑张长喜)