肮脏现实主义作家的十二个“健康”故事

2016-12-17翁佳妍

翁佳妍

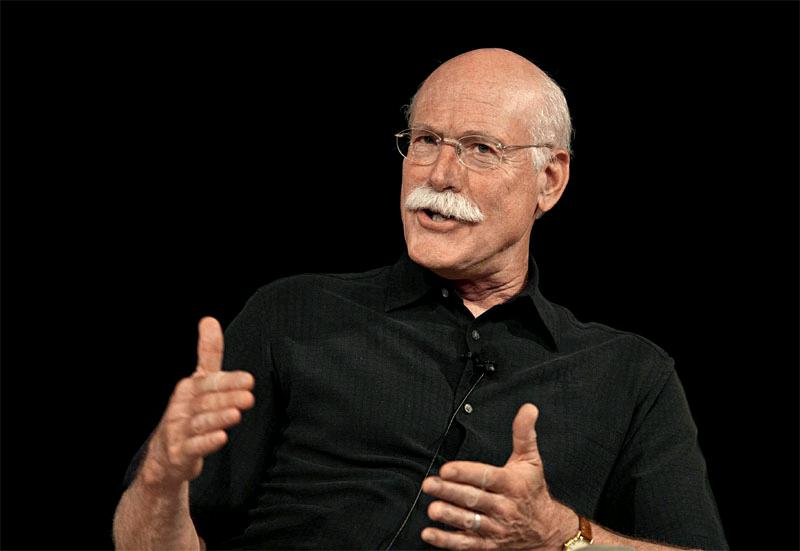

叙事不带感情,没有形容词,情节极简,本真地展现现实的丑陋,托拜厄斯·沃尔夫因此被称为“肮脏现实主义作家”,尽管他并不认同这个说法

也许读完《北美殉道者花园》的最后一个字,你也搞不懂托拜厄斯·沃尔夫(Tobias Wolff)到底想说什么。

司机搭上活力四射到有点疯疯癫癫的女郎,中途差点车祸冲下悬崖。这段经历让他们“有了种特殊的感觉”,就在你觉得好像要发生点什么的时候,什么也没发生。

一个男人被女司机撞了,两人进行了一番互相体谅的交谈。男人自以为跟女司机达成某种谅解默契,当保险公司企图替他做出不利于对方的评估时,男人制止了。结果,女司机向他索赔三千块,朋友嘲笑他:你这么高尚,怎么从来不帮我洗碗?

现实真他妈丑陋,读这本书常常有这种感觉。读完又不得不承认,生活就是这样的。“这是一种奇怪的、读完后让人心里不舒服的小说。”1983年,英国文学杂志《格兰塔》(Granta)主编做了一期特刊,把沃尔夫这类小说称作“肮脏现实主义”。

《北美殉道者花园》出版于1981年,是沃尔夫的处女作。12个故事,有的甚至很难被叫做“故事”,没有明显的起承转合,结尾也没有余味深长的反转。小说中文版今年10月出版,是曾翻译过《麦田里的守望者》《一九八四》等作品的译者孙仲旭的遗作。

“我有一大堆愤怒”

沃尔夫在生活中是个撒谎精。

15岁,他申请念巴顿将军的母校希尔中学,为了向杰克·伦敦致意,化名“杰克”。他伪造了厚厚一堆推荐信,证明自己如何德智体美全面发展。学校不仅录取了他,还赠予一笔奖学金。

在接受英国《卫报》采访时,沃尔夫形容父亲是个“文质彬彬的骗子”,有一大堆化名和蹲局子的经验。他生了两个以“说谎”为生的儿子,沃尔夫的哥哥杰弗里也是作家。母亲老年读儿子们的回忆录,开玩笑:“我要是知道两个儿子都会成为作家,表现估计就不一样了。”

父母离婚了。父亲带着哥哥搬去美国东部;沃尔夫则随母亲在各州流离失所。母亲跟一个有暴力倾向的男人结了婚,继父动不动就对沃尔夫一顿胖揍,在一个暴雪天,他还企图勒死沃尔夫的母亲。

“我有一大堆愤怒,都源于那个时期。我憎恨残忍。我讨厌野蛮人。这种仇恨还在,只不过变得笼统了。”《北美殉道者花园》里充斥着各种小人物的生活细节,这些细节读起来不可能让人舒服——

邻里关系是这样的。一个多毛凶悍的男人习惯往死里殴打狗、家暴老婆和朝邻居家的花坛撒尿,“就这样从栅栏这头走到那头,一朵花都没有漏浇。”邻居却“害怕如果我们投诉,他们会毒死我们的猫”。

校园生活是这样的。一个普通家庭的男孩靠奖学金进了贵族学校,他“想认识父亲是银行家、内阁成员、作家的那种男生。想跟他们交朋友,假期跟他们回家,哪一天娶他们的妹妹”。他对另一个普通男生尤金十分冷淡,尽管尤金一直视他作朋友,三番五次邀请他一起住,男孩拒绝了。不想尤金却跟大人物的儿子分到一个宿舍,假期还跟对方回家。最后,当尤金遭到误解被开除,知道真相的男孩选择不说,因为,他终于能和大人物的儿子当舍友了。

这些故事令人想到约翰·唐恩(John Donne)那句著名诗句的反义:每个人都是一座孤岛。

中学二年级,入学方式败露,沃尔夫被勒令退学。他随军去了越南,被任命为湄公河三角洲地区南越某营参谋。一次采访中,沃尔夫说参军“出于某种文学冲动”,因为“我崇拜的所有作家——海明威、福克纳、梅勒——多少都有军事体验”。

到军营第一天,沃尔夫差点死掉,有人在他的吉普车下丢了一颗炸弹。他“生活在间歇性恐惧中”,这种恐惧在后半生常常找到他。《北美殉道者花园》里的主角之一戴维斯看着修理工钻进车底,两条腿叉在外面,“他的两脚呈v形,让戴维斯想到他看到过的死去的士兵照片”。

军旅生活消磨光他所有的“爱国”情绪。感恩节那天,他冲动地搭上一辆吉普车,为了去拿一台彩色电视机看《富矿脉》。这些故事被写进另一部小说《这男孩的生活》(this boys life),1993年被拍成电影,19岁的莱昂纳多·迪卡普里尼奥演沃尔夫,戴着贝雷帽,清秀得像个女孩子。

海面下的冰山

“参军后,我就不吹牛了。我希望已经改掉了撒谎的习惯。”退伍后,沃尔夫补习了拉丁语、法语和历史,去英国牛津大学学文学,美国的越战氛围让他心烦。

他开始写故事,“我骗人时努力发挥的想象力,有些估计就写成了小说。” 哥哥杰弗里觉得,“参战经历让沃尔夫有了一定资格,去想象人类面对诱惑、恐惧和冷漠时,会有怎样不同的反应。”

《北美殉道者花园》的语言风格令人想到雷蒙德·卡佛和他的《当我们在谈论爱情时,我们在谈论什么》。这些故事场景简单,大量对话,名词搭动词,几乎没有形容词。叙事不带感情,故事梗概平淡得令人怅然若失,细节却触目惊心,仿佛刨去修饰的生活本身,就剩胃袋和生殖器。事实上,沃尔夫的作品也受到了卡佛的盛赞:“他似乎掌握到了我们所共有的秘密。”

《北美殉道者花园》里,有个关于越战士兵的故事。一群年轻人被送去前线,“心跳声回荡在钢盔里”。一次大战,男孩的战友得疟疾没参加,康复后被派去另一支部队,不断给男孩写信,他一封都没回。“他的信里全是要我代他问候一些人,而那些人已经不在人世,我觉得要是他永远都不知道这一点就挺好。那样的话,他只会失去一个朋友,而不是二十六个。”

读沃尔夫,读者没法偷懒,这类故事需要参与。读者没法像读狄更斯或是《飘》那样,一目十行地享受情节,时不时作者还会以上帝视角跳出来划一下重点。

这些故事里,人物行动没有明显的动机,没有形容词做注解,大多是“他说”、“她说”,读者得从对话和细节里,自己感受人物情绪和故事走向。某种程度上,有点像李安的《比利·林恩的中场战事》,除了正事外,什么都说到了;而正事却像填字游戏一样,需要读者自己挖出来。

这类小说常常被称为“极简主义”,鼻祖海明威。海明威有一套“冰山理论”,故事就像一座浮在海上的冰山,他只讲露出海面的四分之一。

上世纪80年代,《格兰塔》(Granta)杂志把沃尔夫、卡佛、理查德·福特(Richard Ford)等作家称为“肮脏现实主义作家”,除了语言极简,他们的故事还很灰暗。“我们都觉得很耻辱”,在一次接受英国《卫报》采访时,沃尔夫开玩笑。他们确实不喜欢这个称呼,他们是朋友,但他们的友谊“和审美态度无关”。

不过,沃尔夫从不觉得自己的故事“灰暗”:“我的故事活蹦乱跳,健康到不行。”

其中一个故事里,大学教员玛丽年轻时目睹一名同事因其“创造性”丢了饭碗,从此被吓得中规中矩。上年纪后,受一所大学邀请参加面试,却发现这是个结果内定的骗局,她的讲课只是走流程而已。

于是,玛丽第一次按自己的想法讲了课,把历史讲得暴力血腥。在被喝止后,她背了一段《圣经》:“改邪归正吧。你们因狂傲、因双臂有力而自欺。放力量而奉行爱吧,好怜悯,行公义,谦卑行走。”

这个故事叫《北美殉道者花园》,最后,它被定为这12个故事的总书名。