南方丘陵区耕地磷素地表径流流失特征研究

2016-12-17胡万里刘宏斌段宗颜陈兴位

胡万里,刘宏斌,鲁 耀,付 斌,段宗颜,陈兴位

(1. 云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南 昆明 650205;2. 中国农业科学院农业环境与农业区划研究所,北京 100081)

南方丘陵区耕地磷素地表径流流失特征研究

胡万里1,刘宏斌2*,鲁 耀1,付 斌1,段宗颜1,陈兴位1

(1. 云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南 昆明 650205;2. 中国农业科学院农业环境与农业区划研究所,北京 100081)

采用田间径流试验观察方法,详细剖析了南方丘陵区7个试验点连续4年(2008-2011年)的实验数据,研究南方丘陵区耕地磷素地表径流流失特征。结果表明,南方丘陵区耕地磷素流失量与地表径流产生量成显著正相关,颗粒态磷素是磷素流失的主要形态,占到总流失量的78 %以上。磷素施用量和农艺措施是影响磷素地表径流量的关键因素,在坡耕地上农艺措施是主要的影响因素,在平地上磷素施肥量是主要的影响因素。

耕地;磷流失;径流量;农艺措施

自20世纪70年代末期到80年代初,人们开始关注非点源污染,并认为农业面源污染是非点源污染的主要贡献者[1]。湖泊、水库、河流等水体富营养化的关键因子为氮、碳和磷[2],一般说来内陆区域水体富营养化的限制因子为磷、近海领域的限制因子为氮,比如中国太湖、西湖等许多湖泊水体富营养化的限制因子都为磷[3-4]。由于氮、碳元素可以直接从空气中获得,而磷元素主要来源于磷矿及土壤,通过自然或人工搬运等途径进入自然水体,地表径流是自然搬运的主要途径。磷素是农作物生长必须的大量元素,农作物生产过程中普遍大量使用。随着中国耕地磷肥(P2O5)施用量的增加,从80年代的初期的21 kg/hm2增加到现在的71 kg/hm2[5]。农田地表径流磷流失也备受关注,中国科学家早在20世纪80年代就开始农田系统磷流失及相关的室内模拟试验研究,但是研究区域和范围相对较窄,主要以单点田间试验为主[6],磷素主要是通过地表径流途径流失,淋洗下渗途径损失量可以忽略不计[7],在地表径流流失途径中,磷素流失以颗粒吸附磷(PP)流失为主,其流失量占总磷流失量的78 %以上[8]。磷肥施肥量、施肥方式及种植制度都影响着磷素的地表流失量[9-10],在坡耕地上采用等高植物篱种植措施、保护性耕作措施及秸秆覆盖等措施都可以有效减少磷素流失量[11-12];在平地上可以通过平衡施肥技术优化磷肥的施用量,减少土壤磷素累积量也可以有效减少磷素的地表径流流失量[13]。虽然同行专家、学者在磷地表径流流失、及调控措施上都研究出了较多的结论,但是他们所得出的结论及建议是依据某个试验地在特定的降雨条件下得出的数据,其结论通用性和区域适合性上是否可靠,本文利用中国南方丘陵区7个地表径流监测点4年监测数据,从区域角度分析讨论磷素地表径流的区域性特征及其影响因素,为区域共性防治技术筛选提供科学依据。

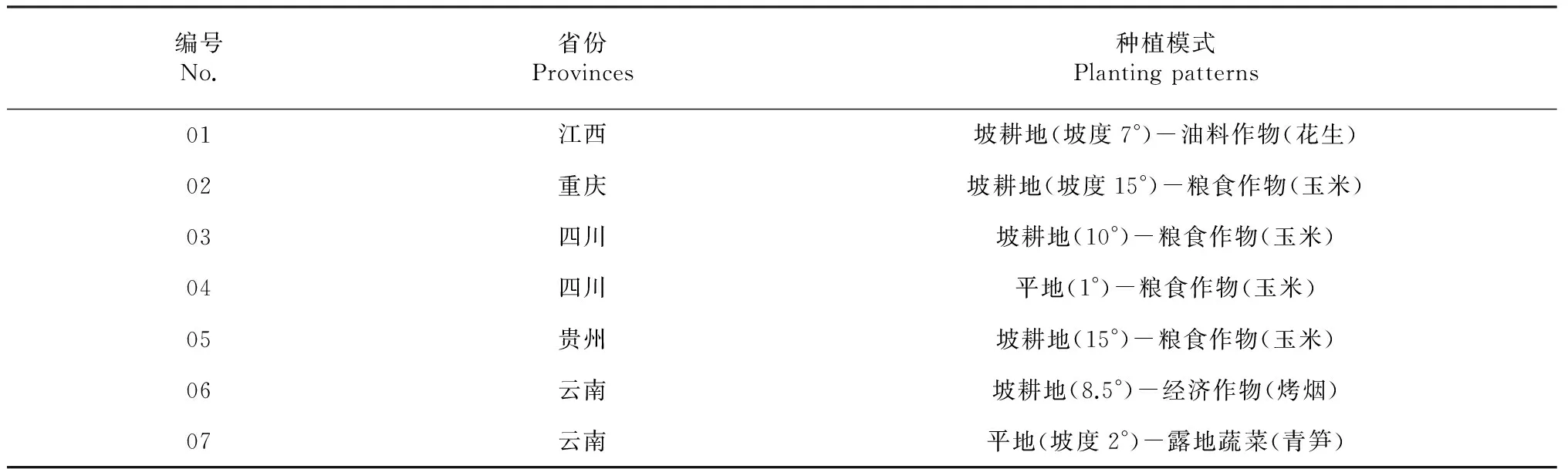

表1 各监测点基本情况

1 材料与方法

1.1 试验地概况

南方丘陵区设置7个试验监测点。江西试验点01位于江西省东乡县江西省农科院赣东北红壤试验区(E 116°34′58.3″,N 28°11′09″),丘陵地貌,坡耕地(坡度7°),属亚热带湿润气候,年平均降雨量1 710.4 mm,年平均气温17.7 ℃,土壤为红壤[14]。重庆试验点02位于重庆市北碚区西南大学后山农场(E 106°24′20″,N 29°48′42″),丘陵地貌,坡耕地(坡度15°),属亚热带季风气候,年平均降雨量1 100 mm,年平均气温18.3 ℃,年日照时数1270 h,土壤为紫色土[15]。四川试验点03和04位于四川省资阳市雁江区松涛镇响水村(E 104°34′12″,N 30°05′12″),丘陵地貌,坡耕地(坡度10°和1°),属中亚热带湿润季风气候,年平均降雨量965.8 mm,年平均气温16.8 ℃,土壤为紫色土[16]。贵州试验点05位于贵州省贵阳市花溪区(E 106°31′,N 26°26′),丘陵地貌,坡耕地(坡度15.1°),属亚热带季风气候,年平均降雨量1150 mm,年平均气温14.9 ℃,土壤为黄壤[17]。云南试验点06位于云南省曲靖市马龙县旧县镇团结村(E 103°22′57.0″,N 25°21′17.0″),丘陵地貌,坡耕地(坡度8.5°),属低纬度高原季风气候,年平均降雨量1001.8 mm,年平均气温13.6 ℃,土壤为红壤[18]。云南试验点07位于云南省大理州下关市大庄村(E 100°12′18.14″,N 25°39′35.0″),丘陵地貌,平地(坡度2°),属低亚热带高原季风气候,年平均降雨量1100 mm,年平均气温15.6 ℃,土壤为水稻土[19]。各监测点基本情况见表1。

1.2 试验设计

实验共设置7个监测点,每个监测点设置4个处理,3次重复。处理即:处理1,NP1K-氮磷钾肥料投入量为当地农民习惯施肥;处理2,有机肥-有机肥替代等量的化肥磷(有机磷和NP1K的磷素等量);处理3,NP2K-在NP1K基础上增加50 %的磷肥;处理4,NP3K-在NP1K基础上增加100 %的磷肥。

1.3 试验方法

样品采集方法:在降雨产生地表径流后1~2 d采集地表径流混合样品,样品采集后直接送到试验室分析测试。地表径流监测方法:建设地表径流监测小区,对应每个监测小区建有独立的地表径流池,地表径流小区在24~30 m2,径流池有效容积为1.5 m3。以一次降雨过程为单位,通过记录径流池内水文尺刻度,计算次降雨产生的径流量。地表径流水质检测方法:总磷(TP)过硫酸钾消解钼酸铵分光光度法(GB11894-89),溶解态磷(TDP)过硫酸钾氧化-钼蓝比色法。

2 结果与分析

2.1 地表径流量与磷素流失分析

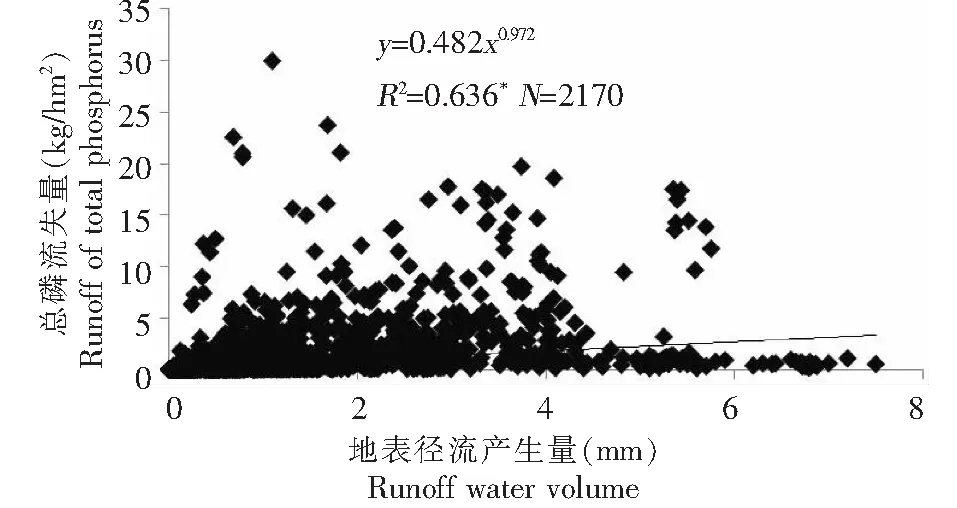

2.1.1 地表径流量与磷素流失量的关系 利用南方山地丘陵区7个地标径流监测点4年的3 651组监测数据分析地表径流量与地表径流TP、TDP的相关分析。结果表明,通过地表径流途径磷流失量(TP和TDP)与地表径流产生量呈正关系,磷流失量随地表径流量增加而增加,其变化程度逐渐变小,地表径流量与流失量(TP和TDP)符合幂指数函数关系,其相关性都达到显著水平。相关方程为地表径流量与TP流失量的相关方程为y=0.482x0.972,R2=0.636*,N=2170,P=0.1;地表径流量与TDP流失量的相关方程为y=0.482x0.972,R2= 0.636*,N=2170,P=0.1。

图1 地表径流量与总磷流失量的关系Fig.1 The relationship between runoff water volume and runoff of total phosphorus

图2 地表径流量与溶解态磷流失量的关系Fig.2 The relationship between runoff water volume and runoff of dissolved phosphorus

2.1.2 地表径流量对磷素流失形态的影响 地表径流量的大小不但影响了磷素的流失量,还影响磷素的流失形态。由于南方丘陵区耕地类型主要以坝区平地和丘陵坡地为主,并且坝区平地与丘陵坡地的种植模式、土壤熟化程度、基础地力及产流系数差异较大,所以地表径流量对他们的磷素流失形态的影响程度也不经相同。从4年监测结果来看,地表径流量对磷素流失形态的影响都经历了3个阶段,即:地表径流较少阶段、地表径流中度阶段和地表径流大量阶段。在这3个阶段过程中,虽然磷素流失总量随地表径流量的增加而增加,但磷素流失形态变化却显出不同的规律。

在南方丘陵平地上(坡度0~5°),当地表径流量在0~8.3 mm时,随着地表径流量的增加溶解态磷(TDP)的比重呈下降趋势,颗粒态磷素(PP)的比重呈上升趋势;当地表径流量在8.3~25.0 mm时,溶解态磷(TDP)的比重不会随径流量的增加而增加,而这个比重维持在33 %左右;当地表径流大于25 mm时,随着地表径流量的增加,溶解态磷素(TDP)的比重却呈现出下降趋势。

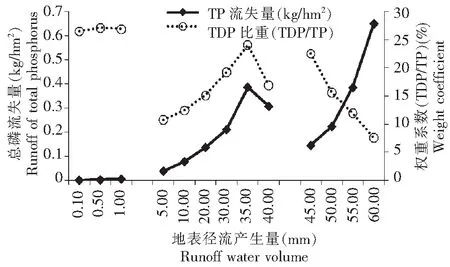

在南方丘陵坡耕地上(坡度5°~15°),当地表径流量在0~1 mm时,随着地表径流量的增加溶解态磷(TDP)的比重没有明显变化,其比重值维持在27 %左右;当地表径流量在5~45 mm时,溶解态磷(TDP)的比重值与磷素流失量的变化趋势一致,都是随地表径流量的增加而增加;当地表径流大于45 mm时,随着地表径流量的增加,溶解态磷素(TDP)的比重的变化趋势与磷素流失量变化相反,呈明显下降趋势。

图3 地表径流量对平地(坡度0~5°)磷素流失形态的影响Fig.3 Effect of phosphorus runoff on different runoff water volume on flat farmland

图4 地表径流量对坡耕地(坡度5°~15°)磷素流失形态的影响Fig.4 Effect of phosphorus runoff on different runoff water on slope farmland

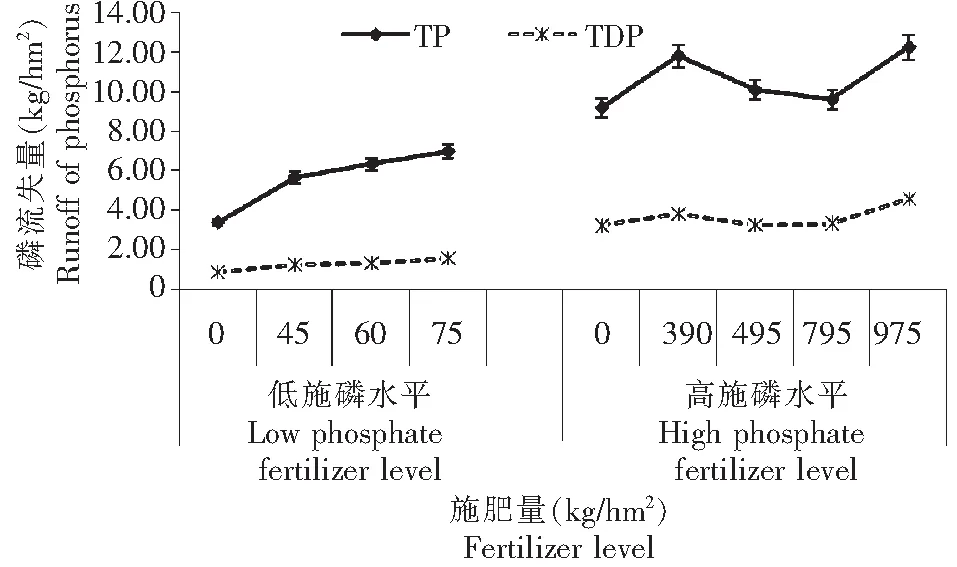

2.2 施肥量与磷流失量的影响

磷素是做作物生长必须的大量元素,磷肥主要来源于矿物。磷素虽然在土壤中存在转化形态较多,但是其活性较低,在土壤中主要与其它阳离子结合形不同溶解度的磷酸盐,少部分被作物吸收利用,大部分与不同形态的磷酸盐累积在土壤中。土壤中的磷素主要来源于作物施肥及土壤形成母质,地表径流的发生伴随的是表层土壤的流失,利用南方丘陵区7个地表径流监测点4年监测数据分析不同施肥量条件下磷素的地表径流流失情况。分析结果表明,由于耕地类型和利用方式不一样,施肥对磷素的影响程度也不一样,总体表现为在坡耕地(坡度5°~15°)上随着施磷量的增加,磷素的流失呈下降趋势;在坝区平地上(坡度0~5°)随着磷肥施用量的增加,磷素流失量呈上升趋势。由于陡坡地的土壤肥力较低,磷肥的增加对地表作物的覆盖度影响较大,而在缓坡地的土壤肥力较高,磷肥的施用量对地表作物覆盖度的影响较小。

在南方丘陵区坡耕地(坡度5°~15°)上,施磷量在0~60 kg/hm2,磷素地表径流失量随着施磷量的增加呈逐步下降趋势;当施磷量超过了60 kg/hm2时,随着磷肥施用量的增加,磷素的流失量没有显著性的变化。在南方区坡耕地与坝区平地相比,坡耕地的土壤肥力、土层厚度、灌溉条件、交通运输条件等相对较差,土壤培肥、保育不够。所以施磷的作物生长效应明显,随着施肥量的增加,作物长势也越好,地表覆盖越大,能有效减少地表径流量,从而减少磷素的流失量。但随着施肥量达到60 kg/hm2时,施磷的作物效应不明显,所以随着施肥量的增加,磷素流失量没有明显变化。

在南方丘陵平地(坡度0~5°),耕地利用方式主要有蔬菜地(包括保护性生产、经济作物种植)和粮田两类利用方式。由于两类土地利用方式的生产目标不一样,其肥料使用量差异迥然不同,蔬菜地施肥量是粮田施肥量的几倍甚至达到几十倍,所以施肥量对两类农田的磷素流失量影响也是不同的,总体上蔬菜地磷素地表径流流失量显著高于粮田。

图5 不同施磷量对坡耕地(坡度5°~15°)磷素流失量影响Fig.5 Effect of phosphorus runoff on different input fertilize level on slope farmland

图6 施磷水平对平地(坡度0~5°)磷流失量影响Fig.6 Effect of phosphorus runoff on different input fertilize level on flat farmland

在粮田中,农田磷素流失量随施磷量增加呈增加趋势,但溶解性磷(TDP)流失量并没有明显变化,说明施磷量主要影响颗粒态磷(PP)流失,不影响溶解性磷(TDP)流失。在蔬菜地中,随着施磷量的增加,磷素流失量并没有表现出一致性,但溶解性磷(TDP)流失量随施磷量增加而增加,其变化较小。说明蔬菜地施磷量影响颗粒态磷(PP)流失,同时影响溶解态磷(TDP)流失。

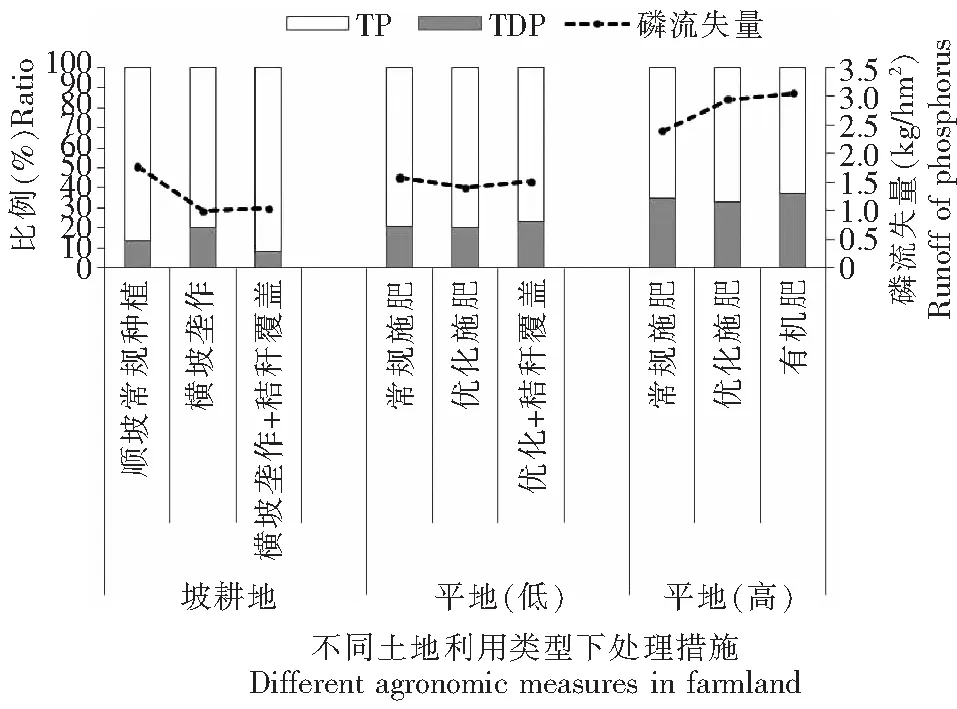

2.3 不同农艺措施对磷素流失的影响

由于耕地类型及利用类型不一样,其农艺措施也不一样。在坡耕地(坡度5°~15°)上主要农艺措施有横坡垄作措施和横坡垄作措施+秸秆覆盖措施;在平地(坡度0~5°)上主要农业措施有优化施肥、优化施肥+秸秆覆盖及有机肥处理措施。在坡耕地上,与顺坡常规种植相比,横坡垄作措施能显著降低磷素的流失量,降低幅度为常规施肥40 %以上;横坡垄作措施与横坡垄作+秸秆覆盖措施相比,磷素的流失量没有显著变化,但是可以降低溶解性磷(TDP)的流失量。横坡垄作主要控制了地表径流的径流产生量,说明在坡耕地上控制地表径流流量是减少磷素流失量的重要农业措施;秸秆覆盖措施可以有效溶解性磷(TDP)的流失量。在坝区平地粮田上,常规施肥措施、优化施肥措施和优化施肥+秸秆覆盖措施之间磷素的流失量没有显著变化,可溶性磷(TDP)的流失量也没有显著性变化。由于在坝区平地粮田上,农艺措施不是影响磷素流失的主要因素;在坝区蔬菜地上,优化施肥和有机肥措施与常规施肥措施相比,磷素流失量在5 %水平下显著提高,溶解态磷(TDP)流失量没有明显变化;优化施肥措施与有机肥措施相比,磷素和可溶性磷(TDP)流失量没有显著性差异。造成这个结果的原因在于优化施肥措施的优化对象主要是优化氮,由于蔬菜作物的特殊性,蔬菜食用部分是叶和茎,在收割时,蔬菜并没有完成整个生命过程,蔬菜对磷素敏感度不如对氮素。种植户往往注重氮肥、忽略了磷肥,造成磷肥施用量偏低,所以优化施肥措施中磷的施用量超过了常规施肥措施。在有机肥措施中,其氮素的用量与优化施肥用量相等,其磷素施用量也超过了常规施肥措施。从上说结果说明,在坝区平地蔬菜地上,磷肥的施用量是影响磷素流失量的关键因素。

图7 不同农艺措施对耕地磷流失量影响Fig.7 Effect of phosphorus runoff on different agronomic measures in farmland

类型Types土壤速效磷(mg/kg)Soilavailablephosphorus总磷流失量(kg/hm2·a)Runofftotalphosphorus溶解态磷流失量(kg/hm2·a)Dissolvedphosphorus坡地(5°~15°)Slopefarmland3.900.50Aa0.08Aa4.020.24Aa0.15Aa5.402.69Bb1.14Bb14.0624.76Cc2.12Cc平地(0~5°)Flatfarmland24.636.55Aa1.86Dd77.1722.26Cc7.90Ee

注:不同大写字母表示P在0.05水平的差异性,不同小写字母表示在P在0.01水平的差异性。

Notes:Different capital letters indicated significant differences atP<0.05;different small letters indicated significant differences atP<0.01.

2.4 耕地表层土壤磷含量对磷流失量的影响

由于各个监测点的利用方式、水肥条件、气候因素等条件不同,土壤的磷素累积情况也不一样。同时在地表径流流失过程中,表层土壤直接受到雨水的冲刷,容易随地表径流流失。土壤全磷含量与速效磷(Olsen-P)含量呈显著线性关系[20],以不施肥条件下的土壤速效磷浓度来表征土壤磷累计程度,所以利用各监测点不施肥条件下土壤速效磷浓度为基础来讨论其对磷流失量的影响。土壤磷的累积主要来自于施肥,不同耕地类型的经济产量差异较大,磷肥投入差异也较大,造成土壤磷累积量不同,平地土壤磷素累积量远远超过了坡地。总体表现出随着土壤磷素累积量的增加,磷素的流失量呈显著增加趋势,由于在坡耕地上泥沙流失量较平地高,在土壤累积不高的情况下也会造成大量磷素的流失,这与一些前人研究结果相吻合。由此可以得出农田土壤磷累积量是影响磷素地表径流磷流失量的重要因素。

3 讨 论

南方山地丘陵区年积温累高、降雨量充沛,由于降雨集中造成农田容易产生地表径流,同时在单位面积作物经济产出的推动了复种指数、施肥量的增加,尤其是坝区平地农田,加剧表层土壤及农田养分的流失和区域水环境恶化的潜在威胁。以上研究表明,在南方山地区耕地磷素流失关键因素是地表径流产生量及表层土壤磷素累积,不论是坡耕地还是坝区平地,其地表径流产生量与磷素流失量呈显著正相关。磷素流失主要以颗粒态(PP)磷为主,占到总流失量的78 %以上。地表径流量对磷的流失形态也有一定的影响,地表径流量低于5~8 mm时,溶解态磷(TDP)流失量的比重最高,随着地表径流量的增加溶解态磷(TDP)比重逐步下降,受耕地类型的影响,坡耕地的径流量在8~45 mm及平地的径流量在5~45 mm时,溶解态磷(TDP)的比重稳定在一定范围,这个范围数由耕地类型不同而不同。

施肥量和农艺措施也是耕地磷素流失量的影响因素,但是耕地类型及利用方式不一样,其影响程度不一样。在坡耕地上,农业措施对磷素流失量的影响显著大于施肥措施[20-22],林超文[23]等人的研究也证明了这一点,横坡垄作、秸秆覆盖等农艺措施能有效控制地表径流量,从而减少总氮、磷的流失量。在平地上施肥措施对磷素流失的影响显著大于农艺措施,在施肥措施中,施肥措施直接对磷素流失量的影响是有限的,通过影响土壤磷素累积过程才能过大对磷素流失的影响[24]。黄东风[25]等人通过优化施肥、有机肥-无机肥混合优化配比减少氮磷化肥的投入量,在平地上能有效减少溶解态氮磷的流失量

[1]Parry R.Agricultural phosphorus and water quality AUS Environmental Protection Agency Perspective[J].Environ. Qual,1998(27):258-261.

[2]孙向辉, 李 力. 水体富营养化及其植物修复技术研究进展[J]. 安徽农业科学, 2014(18):5902-5905.

[3]范成新.太湖水体生态环境历史演变[J].湖泊科学,1996,8(4):297-304.

[4]汪晓燕, 钟 声. 不同季节太湖流域氨氮与总氮含量变化研究[J]. 安徽农业科学, 2014(25):8712-8713.

[5]张维理,武淑霞,冀宏杰,等.中国农业面源污染形势估计及控制对策[J].中国农业科学,2004,37(7):1008-1017.

[6]余存祖.水土流失区农田物质循环与改善[J].中国水土保持学报,1987,58(5):13.

[7]罗良国,闻大中,沈善敏.北方稻田生态系统养分渗漏规律研究[J].中国农业科学,2000,33(2):68-74.

[8]张水铭,马杏法,汪祖强.农田排水中磷素对苏南太湖水系的污染[J].环境科学,1993,14(6):24-29.

[9]何铁光,秦 方,苏天明,等. 不同栽培模式对氮磷钾养分径流流失的影响[J]. 水土保持研究,2014,21(1):95-99,103.

[10]朱利群,夏小江,胡清宇,等. 不同耕作方式与秸秆还田对稻田氮磷养分径流流失的影响[J]. 水土保持学报,2012,26(6):6-10.

[11]潘艳华,郭玉蓉,段宗颜,等. 坡耕地种植牧草固土净水综合效应研究[J]. 西南农业学报,2014,27(3):1024-1028.

[12]Catt J A, Howse K R,Farina R,et al.Phosphorus losses from arable land in England [J].Soil Useand Manage, 1998,14 (suppl.):168-174.

[13]郭 智,刘红江,陈留根,等. 有机肥施用对菜地磷素径流流失及磷素表观利用率的影响[J]. 水土保持学报,2016,30(2):181-186.

[14]王 云,徐昌旭,汪怀建,等. 施肥与耕作对红壤坡耕地养分流失的影响[J].农业环境科学学报,2011,30(3):500-507.

[15]田太强,何丙辉,闫建梅. 不同施肥与耕作模式下紫色土坡地产流特征[J].水土保持通报,2014,34(3):1-5.

[16]林超文,罗春燕,庞良玉,等. 不同雨强和施肥方式对紫色土养分损失的影响[J].中国农业科学,2011,44(9):1847-1854.

[17]罗 益,张邦喜,范成五,等. 黔中黄壤坡耕地区域降水及其氮磷输入特征[J].生态环境学报,2015,24(1):57-62.

[18]付 斌,胡万里,屈 明,等. 不同农作措施对云南红壤坡耕地径流调控研究[J].水土保持学报,2009,23(1):17-20.

[19]付 斌,胡万里,刘宏斌,等. 不同施氮量与施肥方式对洱海周边露地蔬菜青笋的生长性状、产量的影响[J].西南农业学报,2009,22(1):126-129.

[20]胡万里,段宗颜,鲁 耀,等.洱海北部农田土壤碳氮含量及产量效应[J].土壤通报,2011,42(5):1138-1141.

[21]何铁光,秦 芳,苏利荣,等. 广西坡耕地主要经济作物施肥与养分径流流失初探[J]. 农业资源与环境学报,2014,31(2):169-174.

[22]丁志磊,祖艳群,陈建军,等. 滇池流域 2 种坡耕地农林复合系统的地表径流、泥沙输出及径流 N、P 流失的特征[J]. 环境工程学报,2015,9(11):5301-5307.

[23]林超文,罗春燕,庞良玉,等.不同耕作和覆盖方式对紫色丘陵区坡耕地水土及养分流失的影响[J].生态学报,2010,20(25):6091-6101.

[24]罗付香,林超文,涂仕华,等. 紫色坡耕地玉米适产和环境友好的氮肥投入阈值[J]. 西南农业学报,2015,28(2):625-631.

[25]黄东风,王 果,李卫华,等.不同施肥模式对蔬菜产量、硝酸盐含量及菜地氮磷流失的影响[J].水土保持学报,2008,26(5):5-10.

(责任编辑 王家银)

Research on Phosphorus Runoff of Farmland in South Hilly Region

HU Wan-li1, LIU Hong-bin2*,LU Yao1, FU Bin1, DUAN Zong-yan1,CHEN Xing-wei1

(1. Institute of Agricultural Resources & Environment, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Yunnan Kunming 650205,China;2.Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

The loss amounts of phosphorus in farmland in hilly region of South China were studied using the field runoff experiment method. Based on the analysis of the detail data from 7 test site consecutive four years, the research showed that there was a positive correlation between loss amount of phosphorus and amount of runoff water (r2=0.636). The particulate phosphorus was the main form in loss amount of phosphorus by runoff water, which accounted for more than 78 %. The phosphorus input and agronomic measures were important factors to loss amount of phosphorus, agronomic measures were the main factors in slope land, and phosphorus input was the main factor in flat land.

Farmland;Loss amount of phosphorus;Amount of runoff water;Agronomic measures

1001-4829(2016)11-2676-06

10.16213/j.cnki.scjas.2016.11.030

2015-01-13

公益性行业(农业)科研专项经费(201303089);种植业源污染物流失系数测算项目(WX-Z-07-15)

胡万里(1977-),男,云南会泽人,副研究员,长期从事植物营养及农业面源污染防治工作,E-mail:huwanli.2007@163.com,*为通讯作者,E-mail:liuhongbin@163.com。

S273.29

A