2014年新疆于田MS7.3地震强地面运动模拟及震动图预测*

2016-12-15孙甲宁宋立军毕雪梅何金刚

刘 军 孙甲宁 宋立军毕雪梅 谭 明 何金刚

1) 中国乌鲁木齐830011新疆维吾尔自治区地震局2) 中国南京210014江苏省地震局

2014年新疆于田MS7.3地震强地面运动模拟及震动图预测*

刘 军1),*孙甲宁1)宋立军1)毕雪梅2)谭 明1)何金刚1)

1) 中国乌鲁木齐830011新疆维吾尔自治区地震局2) 中国南京210014江苏省地震局

基于地震动的时空衰减规律和传播特征, 采用邻近地震监测台站地震动时程对1 km×1 km尺度的网格点进行近实时插值计算, 同时结合场地效应对震区地震动参数进行修正, 并以2014年2月12日新疆于田MS7.3地震为例, 计算震区格网内各点的地震时程, 同时以8 s为时间间隔绘制出地震动峰值等值线图并将其连续播放, 得到了于田MS7.3地震峰值地震动(PGV, PGA)的空间分布. 结果表明, 于田县东部至民丰县北部地区受场地条件影响, 震区震害在软弱地基土层及浅地下水位等因素作用下对震区地震动具有明显的放大效应, 预测的地震动特征与现场宏观调查结果是一致的. 在当前强震台网分布不均匀的情形下, 本文方法能较好地描述震区地震动特征, 较客观地反映灾区的强地面运动特征.

于田MS7.3地震 地震动 监测台站 震动图

引言

2014年2月12日新疆于田县发生MS7.3地震, 该地震影响范围涉及和田地区于田县、 民丰县、 策勒县、 洛浦县等区域, 受灾户达到12.4万户, 共45万余人, 直接经济损失为10.8亿元, 属较大破坏性地震, 社会影响较大.

于田MS7.3地震发生在阿尔金断裂带的西段末端, 极震区位于昆仑山内部的高山区. 阿尔金断裂带是青藏高原的北部边界, 是欧亚大陆内部的巨型活动断裂带(姚远等, 2014; 张勇等, 2014), 为全新世活动断裂. 李海兵等(2014)的研究结果显示该断裂带以左旋走滑水平运动为主. 利用中国地震烈度表(GB/T 17742—2008)(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008)中烈度与强地面运动参数之间的关系, 在震后黑箱期内模拟震区地震动分布和烈度分布, 可为震后应急救援和灾情规模判定提供参考依据(陈鲲等, 2010; 孟令媛等, 2014). 由于新疆“十五”期间布设的强震台站主要集中在北天山中段和南天山西段, 呈带状分布, 台站分布极不均匀, 孔径较大(张振斌, 唐丽华, 2010). 在缺少历史强震记录和震后强震台站观测数据的背景下, 本研究采用数字地震监测台网观测数据, 利用震区邻近台站数据进行插值进而计算格网内各点的地震动时程, 便于客观地描述地震动衰减的特征, 并弥补因震区强震台网建设稀疏所造成的信息匮乏. 在此基础上, 使用邻近测震台站记录计算地震动时程, 以8 s为时间间隔得到各间隔内的峰值地震动(PGV, PGA)分布, 进而得到于田MS7.3地震的震动图. 本研究提供的震动图不仅应用于新疆地震局于田现场工作队, 还为地方政府和应急主管部门提供灾区地表震动特征和烈度估计, 为研究地震预期破坏情况及灾区开展应急救援提供了帮助.

1 理论方法

1.1 地震动预测模型

地震波在地球介质中传播的过程中所产生地震动的强度会随传播距离的增加而衰减, 为了客观地反映地震动传播的时空衰减特征, 采用地震动峰值的衰减规律对其进行描述(孟令媛等, 2014; 张振国等, 2014). 根据地震发震构造和加速度记录资料的分布情况, 本研究选取霍俊荣和胡聿贤(1992)提出的模型, 其形式为

(1)

(2)

式中,Y为地震波加速度、 速度、 位移等地震动峰值,M为震级,R为震中距,R0为与震级相关的近场距离饱和因子,C1,C2,C3,C4,C5为回归系数.

基于上述衰减关系模型, 利用新疆天山地区1985—2014年MS≥4.0历史地震动数据记录, 运用两步回归法进行回归, 得到新疆天山地区的地震动衰减关系的系数 (张振斌, 唐丽华, 2010) .

在同一地震作用下, 震中距分别为R和RA的两个台站的地震动峰值Y(R)与Y(RA)之间的关系为(金星等, 2010)

(3)

Y(R)用Y(RA)表示为

(4)

由上式可以看出, 震中距为R的地震动峰值可采用RA处的地震动峰值Y(RA)与补偿函数f(R,RA)相乘进行计算.

根据张红才(2008)提出的方法, 任一点D的地震动时程可以采用邻近的A,B,C等3个台站的地震动时程进行插值计算得到, 可表示为

(5)

式中,ωA,ωB,ωC为插值计算的加权系数, 可通过震中距倒数平方加权的方法得到较好的展现, 且具有较高的计算效率, 表达式如下:

(6)

A,B,C这3个台站相对于插值点D的时间延迟ΔtAD, ΔtBD, ΔtCD可表示为

(7)

式中:ΔAD,ΔBD,ΔCD分别为台站A,B,C与插值点D之间的距离;RA,RB,RC,RD分别为A,B,C这3个台站和插值点D的震中距. 为客观反映地震动的衰减特性, 将式(5)中震中距换为震源距, 式(5)可改写为

(8)

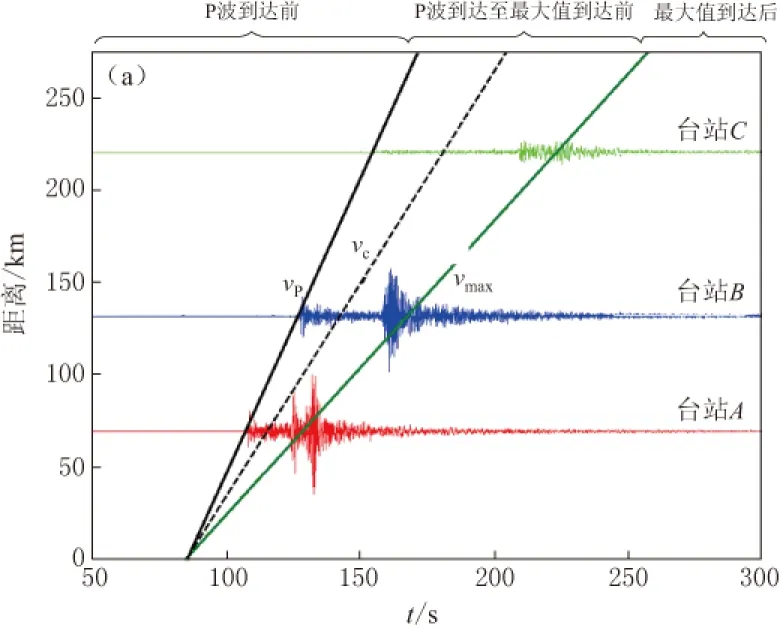

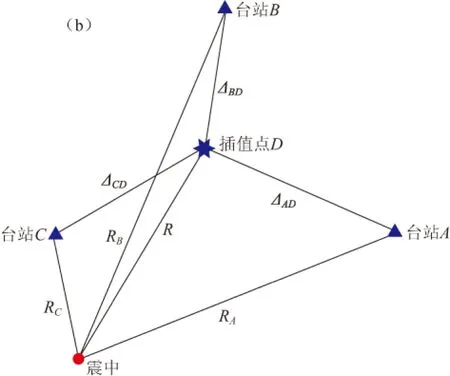

如图1b(张红才, 2008)所示, 若台站B所在位置为需要插值计算的某处, 其P波到时、 最大值到时分别为tP和tmax. 计算该处地震动时程时,P波到达至最大值到达之间的时程采用上述方法进行计算; 而对于P波未到之前的地震动时程则为周围台站脉动记录的加权平均; 最大值到达之后时刻的时程则认为地震动以S波速度vS进行传播, 如式(9)所表示.

图1 插值计算方法(a)及插值原理(b)示意图(引自张红才, 2008)

(9)

1.2 不同场地条件下地震动参数校正

为了客观地反映震区地震动特征分布, 获取震区土层的放大系数, 本文采用第五代地震区划图(简称为五代图)(GB/T 18306—2015)(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2015)中不同场地条件下的放大系数. 五代图计算出了不同场地条件下短周期分档加速度的地震动参数的放大系数, 如表1所示. 本文计算中, 首先根据1.1节中所述方法进行初步插值计算得到PGA, 然后采用五代图中的场地放大系数对地震动参数进行校正.

表1 场地放大系数

2 于田MS7.3地震震动图

2.1 计算区域

图2 本文所用监测台站分布图Fig.2 Distribution of monitoring stations used in this paper

本文计算区域如图2所示, 主要涉及新疆和田地区及周边区域. 根据前期准备的千米网格(1 km×1 km)数据判断, 于田MS7.3地震共有18万6067个千米网格地震动数据待计算. 由图2可以看到该地震周边监测台站分布较为均匀.

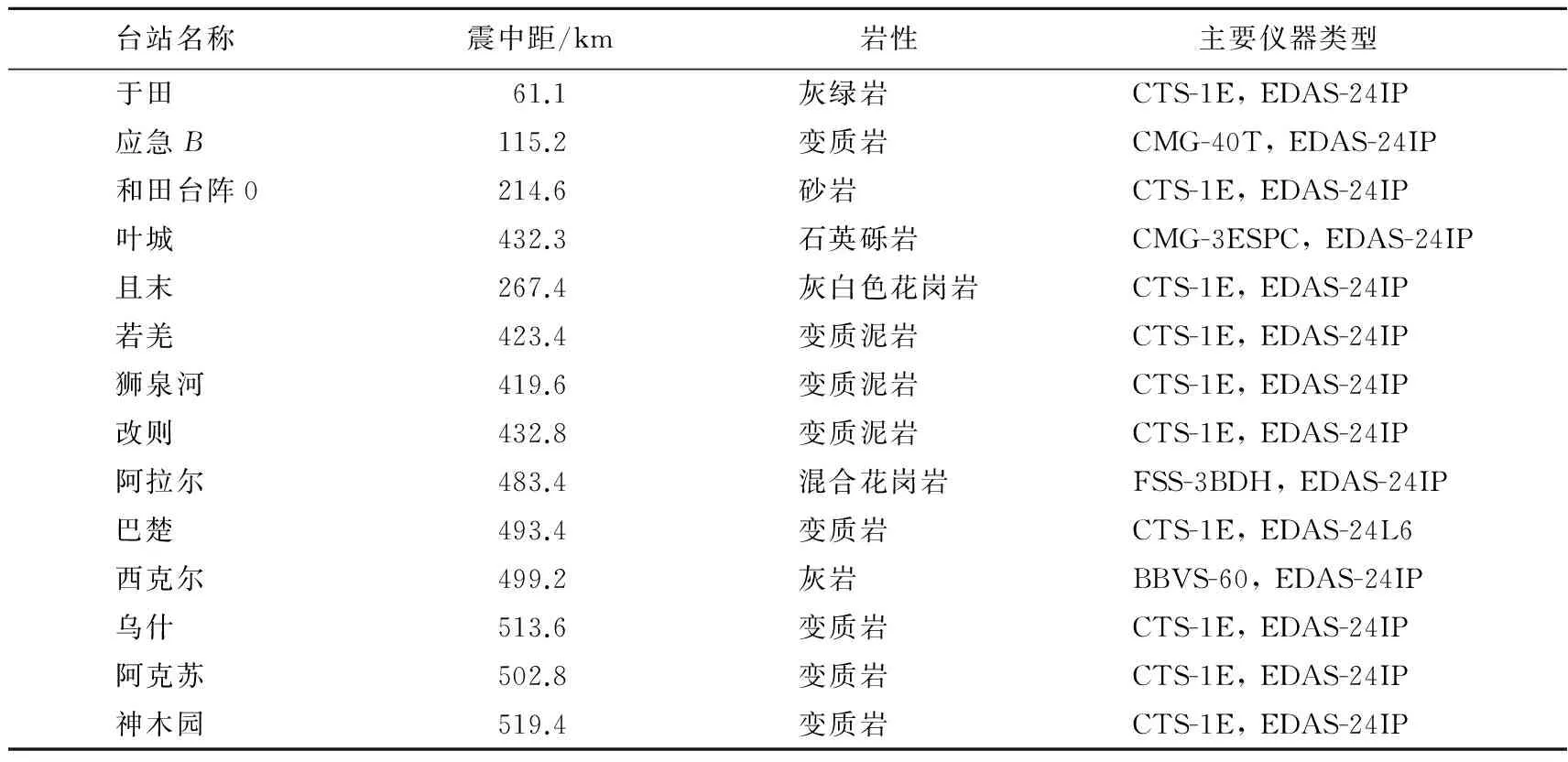

本文选取14个台站进行插值计算, 其相关参数列于表2.

为了弥补台站稀疏地区测震数据质量较低的缺陷, 首先根据新疆地区地震动衰减关系估计方法, 计算了震区基岩面的PGA和PGV地震动参数; 然后利用五代图在不同场地条件下的放大系数将地震动参数校正到相应土层地表上, 计算得到震区周边地区地表的PGA和PGV; 最后根据测震台站对于本次地震的观测记录, 采用距离加权插值法对以震区台站为中心、 30 km×30 km范围内的千米格网点的PGA和PGV值进行重新计算, 得到网格节点的地震动参数并绘制出地震烈度图(Borcherdt, 1994). 在计算地震动参数过程中, 加大了实际观测数据参数的权重, 便于发挥震区强震台站的作用.

表2 本文所用台站及其主要参数

2.2 震动图计算

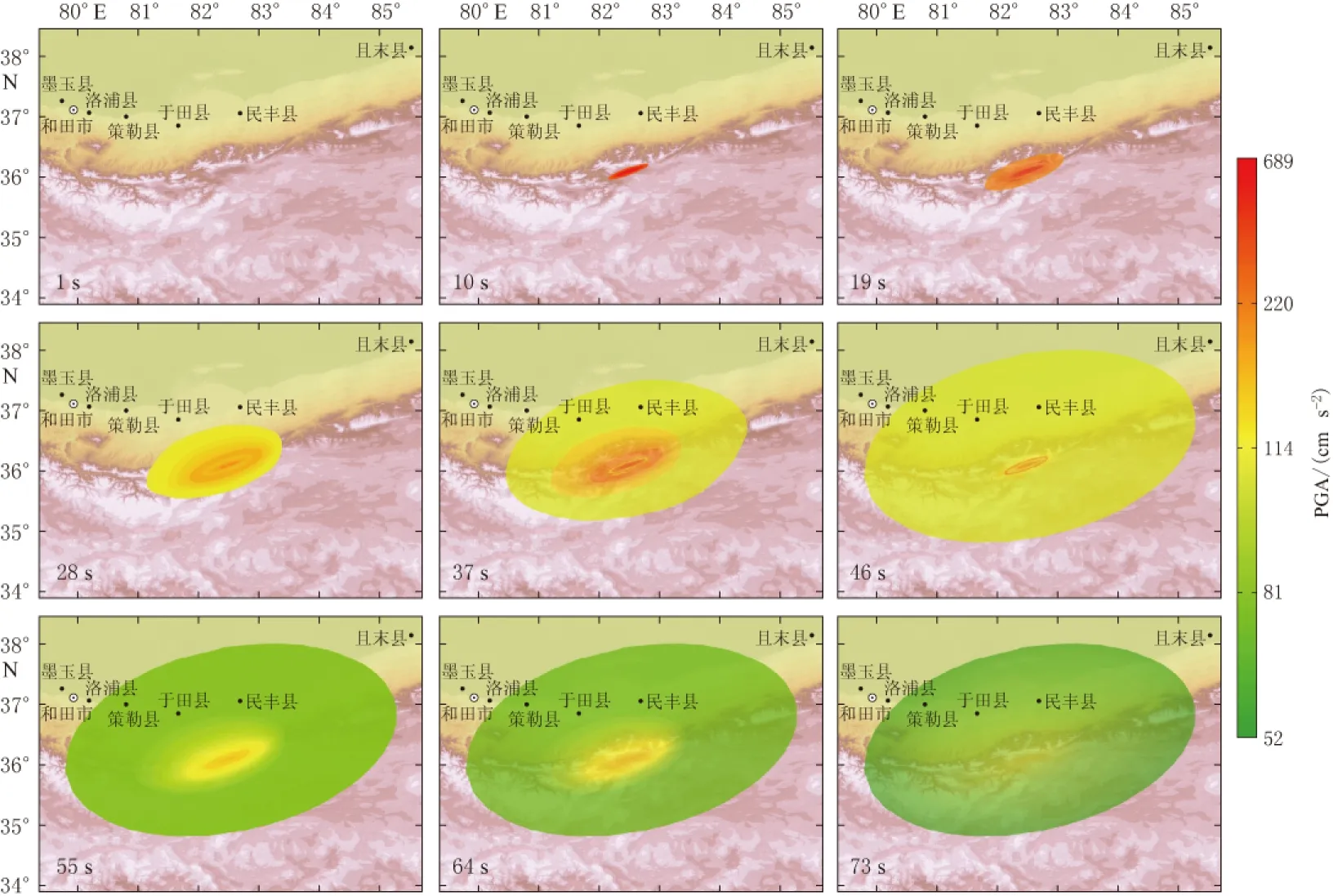

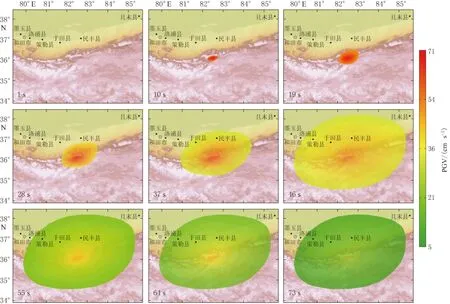

本文以1 km×1 km为尺度对震区周边30 km×30 km区域进行网格化离散后, 结合新疆及青海周边地区数字地震台网记录到的于田地震资料, 采用上文所述方法计算区域内所有网格点的地震动时程, 并结合震区场地条件对地震动参数进行校正, 最终提取 以8 s 为时间间隔所计算的速度、 加速度产生的地震动参数快照. 台站稀疏地区则结合地震动衰减关系进行补充, 发震断层主要用于判别长轴的方向,MS≥7.0地震采用线源衰减关系模型(李铂等, 2012). 于田地震加速度和速度震动图结果分别如图3和图4所示. 每幅子图为快照提取图, 时间间隔为8 s, 从图中可以看出于田地震的加速度和速度衰减特性.

图3 2014年于田MS7.3地震加速度震动图

2.3 峰值地震动分布

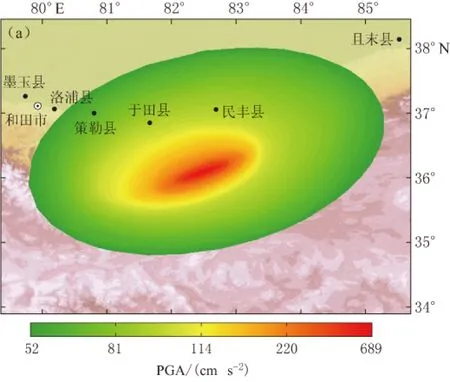

通过上述方法插值计算得到于田MS7.3地震的PGA和PGV地震动分布, 如图5所示. 震动图描绘了该地震引起的峰值地面运动分布, 震后初期可以根据地震动预测的地震动强度判定地震灾害的影响和规模. 利用中国地震烈度表(GB/T 17742—2008)(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008)中地震动参数与烈度之间的关系将地震动值转换为烈度值, Ⅶ度及以上区域采用PGV进行计算, Ⅶ度以下区域则采用PGA进行衡量.

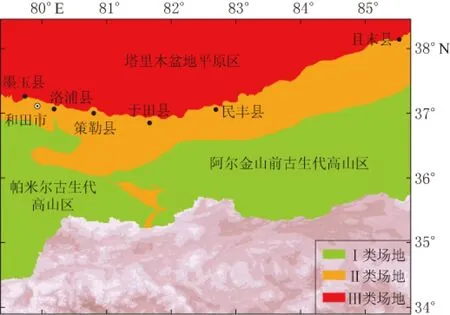

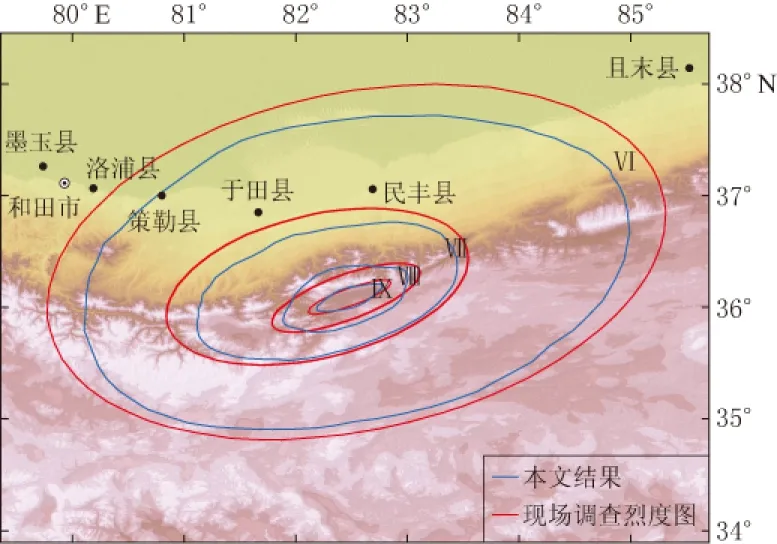

根据和田地区水文资料显示, 于田县英巴格乡以东至奥依牙依拉克乡属于塔里木盆地, 地下水埋深普遍为1.8—2.5 m, 其中尼雅乡地下水埋深平均约1.3 m, 震区位于昆仑山北麓平原区, 总体地势南高北低, 沉积物颗粒由南向北逐渐变细, 靠近山前属于砾质平原区(刘军等, 2014). 利用场地覆盖层厚度与土层的平均等效剪切波速的双参数法, 确定于田县英巴格乡至奥依牙依拉克乡以东区域为Ⅲ类场地, 如图6所示. 该区域理论PGA在65—86 cm/s2之间, 具有优势分布. 由于场地条件影响, Ⅲ类场地对该地区PGA具有明显放大效应. 从图7中可以看出, 本次计算所得到的地震烈度分布在于田县、 民丰县以北大部分地区, 这些地区为软弱地基土层, 地下水位浅, 在地震动的作用下, 震害显著加剧. Ⅶ度区努尔乡、 博斯坦乡及叶亦克乡的房屋破坏较为严重, 于田县城、 民丰县城以北的Ⅵ度区影响范围较大. 图7给出了本文所计算的烈度分布与现场调查烈度的对比, 可以看出, 利用震动图预测的地震动特征与现场宏观调查结果是一致的.

图4 2014年于田MS7.3地震速度震动图

图5 插值网格点峰值加速度(a)和峰值速度(b)等值线图

图6 研究区场地条件分布图

图7 预测与现场调查烈度对比图

3 讨论与结论

本文依据构造地震动时程的插值方法, 应用邻近测震记录台站地震动时程插值地震动时程的模型, 并采用千米格网离散化进行插值计算, 得到2014年2月12日于田MS7.3地震影响区内格网点的地震动时程, 绘制了该地震的震动图, 并对震动图计算结果予以分析. 本文设计的震动图计算方法具有以下特征:

1) 尝试利用新疆及邻近省份的测震台站观测数据对缺少台站的阿尔金地震带的地震动时程进行插值计算, 不仅较好地发挥了现有测震台网资源的作用, 同时又较客观地模拟了震区强地面运动情况.

2) 通过计算得到新疆于田MS7.3地震的震动图, 该图可以直观地描述震区地面运动的整个过程, 而其地震动(PGA, PGV)等值线图能较全面地反映该地震对地表的影响和地震动时空衰减特征.

3) 利用新疆地区不同场地条件下的地震动放大效应对台站地震动时程插值进行校正, 考虑了发震断层、 局部场地地形条件以及震源复杂性影响的震动图更能反映出灾区的地震动空间分布特征. 由于当前新疆地区强震观测台站主要分布在天山地区, 局部地区的结果因当前台站分布不均等因素, 其可靠性在一定程度上受到影响, 但其影响必将随着预警工程台站的建设得到逐渐改善. 此外, 地震动衰减关系的引入在一定程度上能够弥补局部地区台站稀疏等对计算结果的影响.

另一方面, 本研究仍存在一些问题亟待解决, 也是进一步深入研究的方向:

1) 采用最近距离原则选用台站, 即单纯选用与待插值点距离最近的观测台站, 在插值过程中并未考虑台站与插值点之间的空间分布和相对位置, 所以其结果的准确性有待于进一步研究与验证, 可尝试引入台站相对位置加权项等方法来减弱由此造成的影响.

2) 在新疆北天山中段和南天山西段强震台站分布较为密集的情况下, 可以尝试采用实时观测强震数据与测震数据相结合的方式进行插值计算, 并可利用地震动衰减关系和地震台站记录的数据研究地震动强度衰减中地震事件内部的不确定性. 通过台站实际观测值与理论计算值之间的残差分析, 应用测震台站观测数据和偏差校正方法, 对本文设计的插值方法进行校正, 以提高观测台站空缺地区的震动图精度. 同时, 在台站稀疏的地区也可以结合区域地震动衰减关系、 经验模型和断层方向等因素进行计算和补充.

陈鲲, 俞言祥, 高孟潭. 2010. 考虑场地效应的ShakeMap系统研究[J]. 中国地震, 26(1): 92--102.

Chen K, Yu Y X, Gao M T. 2010. Research on ShakeMap system in terms of the site effect[J].EarthquakeResearchinChina, 26(1): 92--102 (in Chinese).

霍俊荣, 胡聿贤. 1992. 地震动峰值参数衰减规律的研究[J]. 地震工程与工程振动, 12(2): 1--11.

Huo J R, Hu Y X. 1992. Study on attenuation laws of ground motion parameters[J].EarthquakeEngineeringandEngineeringVibration, 12(2): 1--11 (in Chinese).

李铂, 董翔, 陈亚红, 何琳, 于澄. 2012. 线源地震影响场计算模型[J]. 地震地磁观测与研究, 33(3): 14--19.

Li B, Dong X, Chen Y H, He L, Yu C. 2012. Realization of calculation model of line-source effect fields[J].SeismicGeomagneticObservationandResearch, 33(3): 14--19 (in Chinese).

李海兵, 孙知明, 潘家伟, 刘栋梁, 张佳佳, 李成龙, 刘亢, 云锟, 龚正. 2014. 2014年于田MS7.3地震野外调查: 特殊的地表破裂带[J]. 地球学报, 35(3): 391--394.

Li H B, Sun Z M, Pan J W, Liu D L, Zhang J J, Li C L, Liu K, Yun K, Gong Z. 2014. Field study of the 12 February 2014 YutianMS7.3 earthquake: A special surface rupture zone[J].ActaGeoscienticaSinica, 35(3): 391--394 (in Chinese).

刘军, 宋立军, 胡伟华, 李帅. 2014. 新疆地区场地条件分区及其矢量化[J]. 内陆地震, 28(1): 70--74.

Liu J, Song L J, Hu W H, Li S. 2014. Zoning and vectorize of site condition in Xinjiang[J].InlandEarthquake, 28(1): 70--74 (in Chinese).

金星, 张红才, 韦永祥, 李军. 2010. 基于地震监测台网资料近实时插值计算震动图的初步研究[J]. 防灾减灾学报, 26(1): 1--11.

Jin X, Zhang H C, Wei Y X, Li J. 2010. Preliminary study of near real-time interpolation calculation of ShakeMap based on seismic monitoring network’s information[J].JournalofDisasterPreventionandReduction, 26(1): 1--11 (in Chinese).

孟令媛, 周龙泉, 刘杰. 2014. 2014年新疆于田MS7.3地震近断层强地面运动模拟及烈度分布估计[J]. 地震学报, 36(3): 362--371.

Meng L Y, Zhou L Q, Liu J. 2014. Estimation of near-fault strong ground motion and intensity distribution of the 2014 Yutian, XinjiangMS7.3 earthquake[J].ActaSeismologicaSinica, 36(3): 362--371 (in Chinese).

姚远, 伊力亚尔·阿不力孜, 吴传勇, 吴国栋, 陈建波. 2014. 2014年2月12日新疆于田MS7.3地震发震构造初步研究[J]. 内陆地震, 28(2): 121--126.

Yao Y, Yiliyar·Abulizi, Wu C Y, Wu G D, Chen J B. 2014. Preliminary study on seismogenic structure of YutianMS7.3 earthquake on Feb.12, 2014[J].InlandEarthquake, 28(2): 121--126 (in Chinese).

张红才. 2008. 基于地震监测台网资料的震动图及震动烈度研究[D]. 哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所: 17--23.

Zhang H C. 2008.ResearchonShakeMapsandShakingIntensityBasedonRecordsofMonitoringNetwork[D]. Harbin: Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration: 17--23 (in Chinese).

张勇, 许力生, 陈运泰, 汪荣江. 2014. 2014年2月12日于田MW6.9地震破裂过程初步反演: 兼论震源机制对地震破裂过程反演的影响[J]. 地震学报, 36(2): 159--164.

Zhang Y, Xu L S, Chen Y T, Wang R J. 2014. Fast inversion for the rupture process of the 12 February 2014 YutianMW6.9 earthquake: Discussion on the impacts of focal mechanisms on rupture process inversions[J].ActaSeismologicaSinica, 36(2): 159--164 (in Chinese).

张振斌, 唐丽华. 2010. 新疆南天山地区土层场地地震动峰值加速度衰减关系[J]. 中国地震, 26(4): 401--406.

Zhang Z B, Tang L H. 2010. The attenuation relationship of peak ground motion acceleration on soil site at the south Tianshan region in Xinjiang[J].EarthquakeResearchinChina, 26(4): 401--406 (in Chinese).

张振国, 张伟, 孙耀充, 朱耿尚, 文健, 陈晓非. 2014. 2014年2月12日新疆于田地震强地面运动初步模拟及烈度预测[J]. 地球物理学报, 57(2): 685--689.

Zhang Z G, Zhang W, Sun Y C, Zhu G S, Wen J, Chen X F. 2014. Preliminary simulation pf strong ground motion for Yutian, Xinjiang earthquake of 12 February 2014, and hazard implication[J].ChineseJournalofGeophysics, 57(2): 685--689 (in Chinese).

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 2008. 中国地震烈度表(GB/T17742—2008)[S]. 北京: 中国标准出版社: 5--7.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration of the People’s Republic of China. 2008.TheChineseSeismicIntensityScale(GB/T17742--2008)[S]. Beijing: Standards Press of China: 5--7.

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 2015. 中国地震动参数区划图(GB/T18306—2015)[S]. 北京: 中国标准出版社: 6--10.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration of the People’s Republic of China. 2015.ChinaSeismicParameterZoningMap(GB/T18306--2015)[S]. Beijing: Standards Press of China: 6--10.

Borcherdt R D. 1994. Estimates of site-dependent response spectra for design (methodology and justification)[J].EarthquakeSpectra, 10(4): 617--653.

Research on strong ground motion simulation and ShakeMap of 2014 YutianMS7.3 earthquake

Liu Jun1),*Sun Jianing1)Song Lijun1)Bi Xuemei2)Tan Ming1)He Jingang1)

1)EarthquakeAdministrationofXinjiangUygurAutonomousRegion, Ürümqi830011,China2)EarthquakeAdministrationofJiangsuProvince,Nanjing210014,China

Based on attenuation law and space-time propagation characteristics of seismic ground motion, we use recorded time histories from adjacent monitoring stations to make near real-time interpolation calculation in a 1 km×1 km grid, and correct ground motion parameters according to the site effects. Taking the 12th February, 2014 YutianMS7.3 earthquake as an example, we calculated seismic time history in each grid near the epicenter, and then plot peak ground motion contour maps with 8 s intervals continuously. Finally we showed spatial distribution of peak ground motions (PGV and PGA) of this earthquake. The results show that, influenced by site conditions as well as soft ground soil and shallow groundwater level, ground motions in the region from eastern Yutian County to northern Minfeng County were amplified obviously, which were well consistent with field survey results. On the conditions of uneven distribution of strong ground motion observation stations, the method can be used to describe the characteristics of earthquake ground motions, and reflect the characteristics of strong ground motion in disaster areas objectively.

YutianMS7.3 earthquake; seismic ground motion; monitoring station; ShakeMap

中国地震局 “三结合”项目(163101)与地震科技星火攻关项目(XH15051)联合资助.

2015-09-28收到初稿, 2016-07-22决定采用修改稿.

10.11939/jass.2016.06.011

P315.9

A

刘军, 孙甲宁, 宋立军, 毕雪梅, 谭明, 何金刚. 2016. 2014年新疆于田MS7.3地震强地面运动模拟及震动图预测. 地震学报, 38(6): 914--923. doi:10.11939/jass.2016.06.011.

Liu J, Sun J N, Song L J, Bi X M, Tan M, He J G. 2016. Research on strong ground motion simulation and ShakeMap of 2014 YutianMS7.3 earthquake.ActaSeismologicaSinica, 38(6): 914--923. doi:10.11939/jass.2016.06.011.

*通讯作者 e-mail: liujun_eq@sina.com