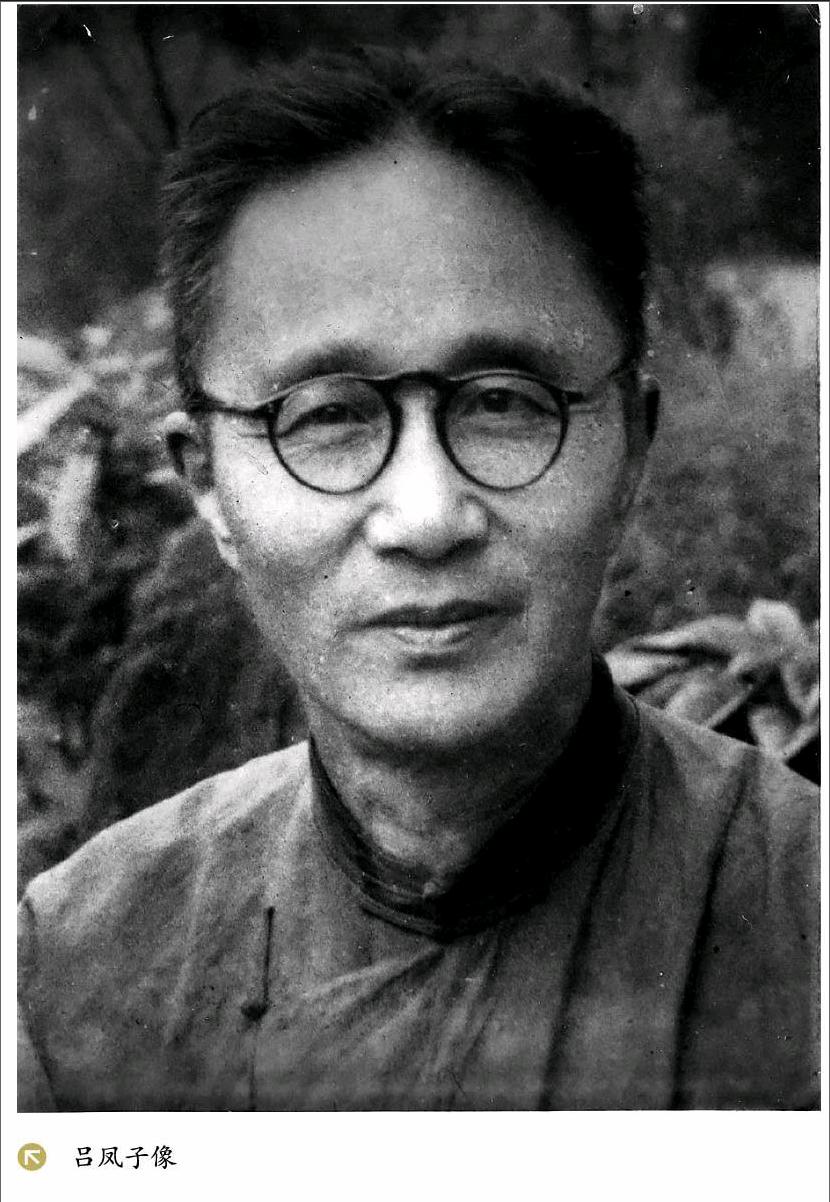

凤先生是不能忘却的

2016-12-14萧平

萧平

在我去丹阳出席吕凤子先生(1886年-1959年)逝世40周年纪念活动时,行前接到钱心梅女士的电话,她要我把她父亲——钱松吕先生生前对凤先生的敬仰和评价传达给与会者。“我平生最佩服凤先生,他不但艺术高超,而且人品高洁。”这是钱老在子女面前说的。1947年,他亲自送大女儿钱紫筠到正则艺专学习一事,更说明了凤先生在这位卓有成就的传统国画家心目中的地位。张大干先生也对凤先生作过评价,说:“他的才华真高,但是他的生性却很淡泊,简直可以说已到了不食人间烟火的地步。要是他稍微重视一点名利,他的名气就会大得不得了了。”凤先生对名利的淡泊,正反映了他品质的高尚。然而,令人不解的是,这位德艺双馨的大家在当代画坛却备受冷落。笔者少年时就从父亲那里听到过对凤先生书法的评价和赞赏,上世纪60年代亲眼看到他的画展,便一往情深的关注着他。笔者认为凤先生的被冷落,并非凤先生的不幸,因为他本性“恶人誉之”的,而恰恰是我们画坛和画史的不幸!这便是笔者所以用这样的题目为文的原因。

中国人评价艺术,总是联系着艺术家的人品的。南明的“东阁大学士”马士英,书画皆佳,笔法纵横,颇具面目。但因其专权昏愦,人恶其名,甚至把他书画上的落款都改成妓女冯玉英了,这是历史的教训!凤先生说:“艺术制作止于美,人生制作止于善。人生制作即艺术制作,即善即美,异名同指也。”为艺的美和为人的善,在他心中何曾分过,他的人生正是善和美的典范。“泪应涓滴无遗,血也不留涓滴。不留涓滴,要使长留千古热”。读着凤先生这样掷地有声的句子,不由你不想起屈原,不想起辛弃疾,凤先生不正是这样的中国知识分子精华中的一员吗?

每次参加有关凤先生的活动,我都会被一种现象感染——凤先生当年的学生,大都高龄了,华发满头,他们却团结热烈得如同少年学子,他们对先生炽热的情感溢于言表。在他们中间,我就仿佛听到了正则的校歌:“唯生无尽兮爱无涯,璀璨如花兮都如霞……”大半个世纪过去了,这声音依然响亮。这难道不是凤先生教育的成功吗?

作为教育家的凤先生,一是毁家办学,他有感于母亲40始读书,提倡女权,于1912年自费创办正则女子(职业)学校,抗战时期,又在四川璧山开办正则职业学校蜀校和正则艺专,返丹阳又重建正则,直至1951年无偿交给国家,历40年之久。先生克尽己责,托钵化缘,以“苦行僧”的精神,支持着学校的生存和发展。他是中国女子教育、职业教育和艺术教育的先行者。二是终身事教育。他把自己的正则学校,作为实施美育的实验基地,亲自教课外,自他24岁始,先后执教于两江师范学堂附中、江苏省武进女子师范学校、湖南省立第四师范、扬州江苏省第五师范、北京女子高等师范、上海美术专科学校、镇江江苏省立第六中学、中山大学、中央大学、金陵大学、国立艺术专科学校、国立社会教育学院、无锡苏南文教学院、苏州江苏师范学院等十多个院校,经50春秋。他视教师为兄弟,待学生如子女,培育了几代人,可谓桃李芬芳。姜丹书先生说得好:“凤先生做一世的教育家,一世的艺术家,到如今还是一支秃笔,两袖清风。胜利还乡,他合家老幼蜷居在一间破小屋里,不改其乐,仍拿出全副精力来恢复学校。他总是那样的定,那样的静,那样的诚,那样的勇,那样的自适。这就是乱世的人格。人格在我,识不识由他,重不重更随他。”为教育,他真正做到了鞠躬尽瘁,这样的精神,这样的人格,还不伟大吗?

作为艺术家的凤先生,集绘画、书法、篆刻、史论、诗词于一身,博大精深,堪为一代宗师。就绘画而言,他又学贯中西,1914年就出版了《风景画法》和水彩画《人间美》,后来归根到国画的大成功。

评价凤先生的国画,也有山水、花鸟和人物之分。先论他的山水画,这山这水都大不同于传统了。他借用写生(包括西洋画的透视)和对大自然的直接感受,对传统山水画加以改造,形成了自已简略、集中、一气呵成的山水面貌。他大约参考了八大山人的简韧、吴昌硕的苍朴,又使用了写意花鸟中钩厾揉擦的方法,在激情的驱动下,运笔是沉而疾的。《庐山云》是凤先生1929年创作的,在1931年巴黎世界博览会上荣获中国画一等奖。此图截取庐山一段,上不见巅,下不露脚,峭壁顽石间,依稀山路、流泉……画的中间位置就是蒸腾浮荡的庐山云,有层次,有动势,有质感,变幻莫测,有逼人的形势,有动人的气象。形象的简略,近乎于抽象,笔墨的精练,仿佛花鸟画的大写意,真可谓前无古人了。凤先生1934年曾率中大艺术系学生赴华山写生,得铅笔写生稿30页。1959年江苏人民出版社影印出版,令读者惊讶的是,这些小幅铅笔速写,不但具有大开大合、浑然一气的磅礴气概,而且如同运用柔毫一样具备骨力和笔趣。

凤先生的花鸟画,和他的山水画一样,在他传世作品中所占比例不大。然而先生对于花鸟画一科的研究和认识是极深刻的。他在1934年作工笔《白鹦鹉》一图,图上题云:“宋人善花鸟者,多承黄法,黄则强勒婉勾,仍用唐前所谓棉里针法,元来始竟肖徐崇嗣没骨。画骨以定形,没骨取动荡,固各有所长也。勾勒易如刻画,生趣不发。泼墨与色,易常失形而流于放肆,学者但取其所长可矣。”短短84个字,把中国花鸟画的传统、流派、各自特点及取法必须注意的问题,讲得清清楚楚。同一题上,凤先生还述及自己对花鸟画和斯图的态度:“先生豪肆不能状花鸟,以绝少闲情趣故。然偶一为之,亦颇不生硬。婉勒劲勾,杂用大小篆法,其中有精,亦颇可玩味,貌似宋人,其实亦异。先生自赏其腴不痴,秀有韵,虽不谓自写胸中逸气,要与流俗殊趣。”他讲了三层意思:一是情感上的豪肆。其实,豪放仅是他的一个方面,他更有内秀的一面,婉约的情怀是不可免的(东坡、稼轩词也都如此的)。二是杂用大小篆法为之婉勒,貌似宋人,而实则不同。这不同便是他的创造。三是要与流俗殊趣,独立自家门户。

“要与流俗殊趣”的思想,早在1928年他所作的《芍药寿石图》中即显然可见。斯图为狭长条幅,上端挥洒作写意墨石一块,占据了画的大部位置,仅于下端侧出芍药两朵、花叶数片,极具奇趣。先生自题:“如此写花石,庶脱尽画史习气”。其时先生仅42岁,已具如此独立精神。

1932年凤先生在自画的一幅梅花鹦鹉小画上,题了如下一首诗;“先生亦偶写花鸟,鸟自怡然花欲笑;南沙纤艳固堪怜,雪个有情乃更妙。”诗中所云“南沙”即蒋延锡,“雪个”为八大山人。可见他格外倾心于八大写意花鸟的重情。

凤先生1945年所作《雀问》一图,题曰:“难道春花开落,又是春风来去,便了却韶华?”图中最引人关注的是一只胖胖的小雀儿,眼瞪着飘零的落花,借雀的伤春,写人的感慨。笔墨极简而神采生动,在青藤、八大和“八怪”之外,又开辟了新的简放一路。

对于松和梅的描写,是凤先生独立于山水和花鸟的特别门类,他是借松、梅来言志的。松和梅是传统“岁寒三友”中的二友,都具有不畏风雪的傲骨,都是高洁品格的象征,这是指其共性而言。松的峥嵘铁骨,好似刚挺的男性,梅浮动的暗香,却让人联想到女性的妩媚,这又是它们相区别的个性。

凤先生是以松自比的,试看他笔下千姿百态的松一《灵隐松》(1928年作)干直如笔,独立不群,自表高节;《双松高士》(1941年作)自跋曰:“松之凋于久者,莫久于泰岱;其奇者,莫奇于黄山;其奇而丑而秀者,莫丑于华岳,莫秀于终南。”这是看遍天下奇松的结语;《目断江山魂欲飞》(1943年作)作凌空飞舞状,仿佛倔强奋起的舞者;《华山松》(1957年作)立于山巅,干挺枝舒,与长空行云相呼应;《老凤今年七十四》(1959年病中强起作)老干残枝,犹支撑不倒,这是与命运的抗争。“发奋画一松,挥毫当舞剑”,松即是他的化身,即是他的精神。

凤先生画松,迅而挺,迅而劲,迅而苍。画梅大约有所不同,笔墨既是他的情意活动,用情不同,其画笔必有所异。凤先生画梅多作繁枝密萼,纵横参差,交错穿插,或密集或疏空,即所谓“密不透风,疏可走马”,极尽繁茂变化。一树梅花,即是一篇宏文巨著,让人读之不尽。就笔法而言,1930年代偏于简洁,1938年写梅石,题宋人词句:“又片片吹尽也,几时见得。”墨杆数笔,红梅数点,萧疏洗练,减之又减。1940年代所作,多取意笔双勾,如1943年写作《张惠言词意》和1948年所作《月下梅花》,皆是此法,道劲而灵动的笔,勾出老干新枝如龙蛇飞舞,加上密蕊繁花,真是一片香雪,一派清光。究其传统,似有陈老莲、金冬心的痕迹,又大不同了。到了1950年代,也就是凤先生的晚年,其法一变为老笔勾斫,混用水墨。如1957年所作《悼念宋梅》,题“卅年前过虞山犹见宋梅发作,昨闻梅影已无觅处,写志悼念。”又加题曰:“有奇骨,无俗韵,香宜远闻不许近。”在凤先生心中,这老梅便是有奇骨,无俗韵的古之贤者,闻之逝,便恸而为图。这图,老健、朴茂、幽婉、淋漓一体。这是凤先生的又一创造。笔者也藏有凤先生老梅一幅,画笔与《悼念宋梅》相似,应作于1957年前后。斯图水墨变化尤多了,又有了烂漫的拙趣,墨光滃郁,意味无穷。画梅到了这个地步,即可谓进入了“一片神行”的境地。

人物画是凤先生艺术的中心,是他绘画创作中最为深刻的部分。考察他传世作品,抗战入蜀前,多为仕女(含工笔、写意两类)和前贤词意。入蜀后,又多了现代人物和佛教人物(以罗汉形象为主)。新中国成立后,凤先生的作品则主要表现现代人的生活,还有一批肖像画。他的笔墨,随着时代背景和表现内容的转换,不断变化着,越来越丰富,越来越完美。

凤先生在他1925年所作人物画册后记中写道:“写册子得十页,尽拟人相,无明人俗韵,亦无取唐宋笔画,掉籀锋,拟章草,取神而已。”明确表示了自己对于传统的取和舍,拟“籀锋”“章草”,以书为画,是其主张。笔者藏其同年所作《蒋捷词意图》,蕉阴僧舍,全用“籀锋”勾划而成,其境略类金冬心、罗两峰。他更有一批工致的仕女画值得重视。如作于1928年的《肥环入浴图》、1929年的《断肠点点飞红》(辛弃疾词意)、1930年的《数流萤过墙》、1932年的《望断山云》等。大都取法高古,以唐宋人法为基础,加以提炼集中,又融入他准确的写实力和用线的清劲、用色的典雅,造成了婉约清新、端庄蕴藉的艺术风貌。其立意、技法、品位都已经超越了清代中晚期以仕女画名噪画坛的费丹旭和改琦。

凤先生第二个时期,即抗战入蜀直到1949年,10余年间,存世作品较多,三个方面的题材并列着:一是直接反映现实生活,如《逃难图》《如此人间》《下山复上山》《噫,归矣》《先生归矣》《日已夕矣》《妇女节志感》等。其中,《逃难图》(1938年作)一组是先生入蜀后的首批创作,是他逃难途中亲身经历和感受的真实反映。《下山复上山》(1942年作)题“下山复上山,不知日已昃”,出色地塑造了四川山区劳动者的形象。负薪老者饱经沧桑仍充满坚韧刚毅力量的神采,令人过目不忘。那充满力量,露着锋芒,又艰涩顿挫着的线条,仿佛刀刻斧凿的痕迹,即便在面部,须发眼鼻,也同样纵笔挥斫,无所顾忌。这骨力和激情组成的生动形象,是前人未曾有过的。《日已夕矣》,无年款,应作于1940年代后期。图写劳作将归的农村少妇,荷锄挽篮,举头望夕阳。同样画劳动者,前图老苍而艰涩,此图则天真朴质。前图意在造就一种艰难磨就的力量与精神;此图则重在反映一种真朴的善和美。

第二类题材是前贤词意。先生工诗词,对词的研究尤深。他刻有一方印“一生爱写稼轩词”,他对辛弃疾的一往情深,是出于精神上的相通,这精神便是爱国的豪情。先生这类题材中,最多的是写南宋词人的词,而以辛弃疾为主,当时国家的形势与南宋的形势不是很相像吗?他是借古喻今的。试看:《刘克庄词意》(1939年作),写壮士登高太息:“多少新亭挥泪客,谁梦中原块土?”《宋人词意》(1943年作)写高士伴松而立,目送飞鸿,其意在言志——“整顿乾坤,廓清宇宙,男儿此志会须伸”。《辛弃疾京口怀古词意》(1941年、1947年都有作)“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”既是辛弃疾的诘句,又是凤先生的慨叹。凤先生分别作于1940年与1946年(?)的两幅辛弃疾词意图,最能反映先生的壮怀激烈。前者题辛氏“贺新郎”词句:“白发空余(垂)三千丈,一笑人间万事。”作须发尽白的老人,手持酒杯仰面大笑。那眉、那眼、那鼻、那嘴,是笑,却深含着悲愤,无异于清泪啼血,又这般激越、豪迈……这是辛弃疾,又何尝不是吕凤子!后者题辛氏《清平乐》句:“生平塞北江南,归来华发苍颜,布被秋宵梦觉,眼前万里江山。”写老者侧影,怅然面对远水遥山。8年抗战胜利了,年届花甲的先生行将归江南,此情此景,不正如稼轩词中的境界么?这还是先生的自写。

第三类是佛教人物。先生对佛教研究很深,但并不是佛教徒,他取超然的位置。在他的画中,佛界同于人间,他是以佛喻人的。如其1943年作于四川璧山的《阿罗汉一身》,罗汉紧握双拳,仰天呐喊,这是勇者的愤怒,给人以惊雷般的震撼力。再如著名的《四阿罗汉》(1942年作),自题:“朅来闻见,弥触悲怀,天乎人乎?狮子吼何在?有声出鸡足山,不期竟大笑也。”借佛教人物,为人民呼喊,显而易见。凤先生以扛鼎的笔力创作的诸多罗汉形象,是沉雄劲健的男性力量和精神的象征。这和他笔下天然真纯、朴质无华的女性形象形成对照。凤先生创造的两性模式,反映着他的审美观和世界观。

凤先生的第三个时期,即1949年至1959年,是他人生和艺术创作的最后10年。其时先生已经64岁了,为了反映新生活,也为了老百姓看得懂,他在意笔写实方面又作了变化,让人物形象格外真实可信,题材也大都取之于现实生活。1952年至1953年,他画了24幅《人物表情图》,男女老幼的喜怒哀乐无不包含其中,生动极了。这是他教学研究的成果,也是他写实功底的集中反映。1954年和1955年凤先生分别作了自画像,形神逼肖。他参用了西法,却无碍笔墨,是中西和谐结合的模式。凤先生在肖像画上的造诣也是很深的。《老王笑》也作于1955年,老人发自心底的朗然快乐的笑颜,出自道劲阔放的意笔,惟妙惟肖,这是大匠之笔!《母爱》是凤先生1950年代中的作品,写母亲和四子女的天伦乐趣。五人团拥在一起,缠绵在一起,各自不同的动态、不同的笑容,叙述着各自的身份和年岁。一种无比和谐,无比天真和甘美的情感——爱,交流着,融化着,也散发着,感染着每一位读者。这确是一幅杰作,母亲的笑,那是只有在孩子中才有的笑,是一种永恒的笑。这位农妇,就是中国的“蒙娜丽莎”!

当我们把凤先生的人物画放到悠久的画史中去考察,寻找合适恰当的地位时,就会惊讶地发现,不知不觉中,他竟然超越了许多先贤,在明末的“南陈北崔”(即陈洪绶和崔子忠)之后,就应该是凤先生了!300年来一人,是不过誉的。

凤先生在中国画艺术上的卓越成就,离不开他在书法篆刻上的雄浑功底。先生3岁习书,后又得名师清道人指授,广涉商周金文、两汉隶法和唐宋行草。其书融合4体,独出风神,现代画家中很少有人能与之匹敌的。他的印,出自秦汉,纯任自然,大气磅礴。无论柔毫、坚刀,在他无数次的实践中,化为了一个整体,化为了一种精气,就是金石气。

凤先生艺术上的成就,还离不开他在诗词文学上的丰厚修养。也离不开他对儒理、老庄的研究和对佛学的通透解五行。

凤先生更可贵的是,他对中国画理法的研究,揭示了中国画之所以独立发展的本质。他晚年抱病写成的《中国画法研究》一书,以其非凡的睿智和学养,直探千余年来中国画的精髓,这是凤先生留给中国画坛的又一笔财富。在当今关于“笔墨等于零”的画坛争论中,我们不妨重新读一读凤先生的这本书,便什么都明白了,这是凤先生对于现实的意义!

综上所说,我们可以得出一个结论:凤先生是一位有正确思想,有精深理论,有广博修养,有丰富实践的,自成体系的大艺术家、大教育家;凤先生又是一位有凛然正气,有无畏傲骨,有谦和品格,有博爱善心的爱国贤者。

凤先生是不能忘却的!