秦汉陶俑风格演变浅析

2016-12-13祝嘉

祝嘉

文章通过对秦汉陶俑的演变进行分析和探讨,从陶俑出现的历史溯源、发展过程和秦汉陶俑的差畀这些方面浅析了风格变化的内在原因,在看到差异性的同时也要正确认识陶俑发展的传承和延续性。

中国制陶有着源远流长的发展历史,在广阔的大地上孕育了陶器的兴起,1980年甘肃秦安大地湾期出土了距今八千年的彩陶,拉开了探索古代制陶艺术的新篇章。纵观我国整个制陶艺术的发展历程,其表现形式与艺术风格的发展变迁都伴随着鲜明时代特点和文化根源,朝代更替、民族的融合,都对中国古代艺术的形式与风格或多或少地产生了影响。

秦汉历史是一幅蔚为壮观的恢弘画卷。从公元前221年到公元220年,四百年间,始皇统,却又短命而亡。汉承秦制,休养生息,社会物质文化得以发展。同样陶俑艺术也跟随着秦朝的初兴、西汉的发展再到东汉的普及,镌刻着深深的社会经济文化动因。从兵马军队到庖厨曲部,从皇权礼制到儒家黄老,从帝王将相到地方豪绅,陶俑的演变即是秦汉历史文化变迁的写照。

陪葬俑出现的历史溯源

中国古人一向重视养生,寻方士,炼丹药以求长生。历代君王都有着追求长生不老的情节,但这毕竟是天方夜谭,终究逃不出生老病死。在世界范围内对死者的敬畏是普遍的,不同的地区都有着不同的丧葬习俗。然而在中国古代,人们对死者关注的主要形式就是“事死如事生”“生死一体化”。随着社会的进步发展丧葬制度也发生变化,但唯一始终不变的则是厚葬的原则。特别是皇亲国戚、身居高位者或富人埋葬时,不仅要修造大墓,还将生前所用的器物和所拥有的奇珍异宝随葬,而且还会为死者专门承制器物作为附葬品置于墓内。

然而在远古的新石器时代,我们的祖先就有了殉人的葬制,除了将所用器物带入地下的同时也要将生前所拥有的奴隶、佣人甚至妻妾随葬供主人生后使用。1934年至135年,在安阳殷墟王族墓地(候家庄西北岗)经三次考古发掘,发现9座“亚”字形大基,每墓殉奴四百多人。“殉人”、“殉奴”、“殉狗”…这在中国的奴隶制社会是普遍存在的事实。《墨子·节葬下》曰“天子杀殉,众者数百、寡者数十,将军大夫杀殉,众者数十,寡者数人,处丧之法,将奈何哉”,秦穆公死时(公元前621)从死之人有177人,其中有三位良臣“子车氏三子”,国人哀之,为之赋《黄乌》“以志哀怨不平。”位于古雍州附近的凤翔县发现秦景公(公元前577-前537年)大墓,其中找到随葬男女遗骸166具,另外20具尸骨在封土层中发现。可见人殉之残忍。

商、西周的人殉制度经过春秋、战国社会的发展,奴隶制逐渐被封建制度代替,由于社会生产力的发展需要,人的价值在社会生活中以及改造自然中的作用愈加凸现,人口的作用对于国家来说显得尤为重要,所以“人殉”残暴制度也受到了当时社会的抨击。直到战国中期的秦国在献公继位后,明令“止从死”,废弃了长久以来的人殉制度,自此这做法也被其他国家所认同。尽管人殉被禁,但君王并没有对生后之事有任何的怠慢,反而对陵寝的建造规模有着永不满足的渴望。在此时便兴起种新的风气:君王在位时就开始修建陵寝,用以安排灵魂的归宿,让生前的享受得以延续。由于人殉被禁,君王希望在冥界仍享受到生前的待遇,需要有谋臣将军,需要有武士、士兵,也需要有佣人、仕女。所以必须找到取代殉人的材质来代替人来殉葬。随着制陶技术的发展,陶器取代了在实际仪式中应用的青铜器,这些特制的器物即被称作“明器”。同样,真人车马逐渐由陶制人俑和马俑所取代。

秦汉陶俑之一脉相承

秦人早在西周时期,因屡立战功被周王册封为甘肃天水地区的“诸侯”。秦人曾六次迁都,在这个过程中,他们向西抗击戎人,向东不断谋求发展,历经700多年的对外生存空间的拓展,到秦始皇继位,泰国已发展为诸侯中的强者,并六国,战国沧海横流的局面消失了,开始了真正的大一统的局面。然而,秦施暴政,陈胜吴广起义,天下云集响应,刘邦项羽率众揭竿而起最终导致了曾经强大的秦朝帝国短命而亡。汉初国家经历了战争的动荡,社会经济受到严重的创伤,所以采取了休养生息的政策,重新恢复社会生产,《史记·孝文本记》所记:“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰”。这也是汉初推行安抚民生所带来的积极影响,从而又促进了陶俑的兴起。到了武帝时汉帝国兵强马壮,国家富庶,达到全盛。

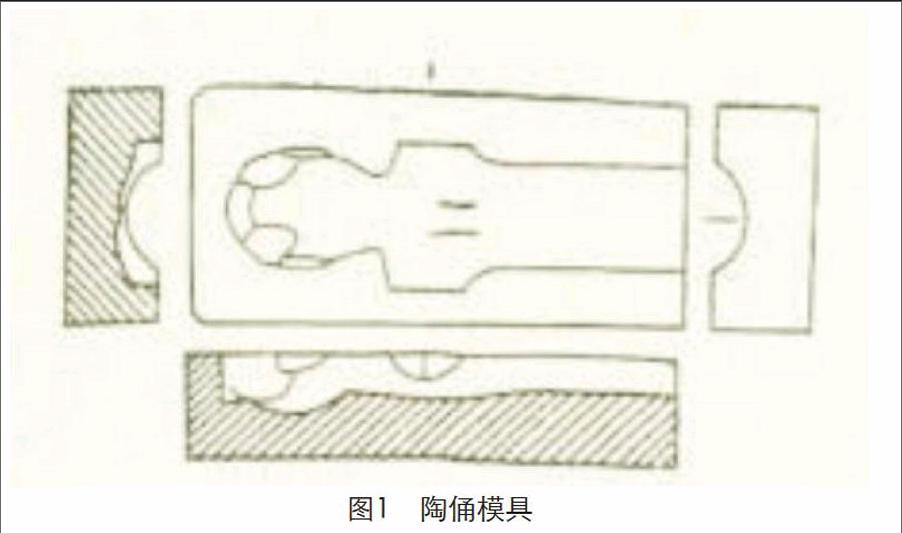

在其艺术创作上秦汉可谓脉相承。导致这种现象的有以下几个方面原因:1、在政治上。西汉之初,国家政治上的不稳定,内忧外患仍很严重。一切以肃清外扰,安抚民生为首要任务。在这样的情况下汉承秦制,便有了可能,汉朝制度脱胎于秦,正朔不改,服色不易。甚至汉都长安的首个宫殿长乐宫也是在秦朝旧址上修葺扩建的。正如《西京赋》所言“乃览秦制,跨周法。”因此秦的些旧制仍被汉代初期所沿用,在帝王陵墓的建造上以及殉葬制度上都较为一致。如阳陵出土的大量随葬陶俑及塑衣式陶俑的工艺造型即是秦始皇陵殉葬制度的延续。2、在技术上,都采用了模制。始皇陵出土的呈站立状的陶俑武士般由七个部分组成,即足踏板、双足、外衣下的双腿、躯干、双臂、双手和头部。秦陵兵马俑只有应用了模件系统,才可能完成这一非凡壮举:造就数量惊人有姿态万千的兵马俑大军。只有建立了这个模件系统,才有可能合理的安排生产,以现有的材料,在规定的期限内,实现秦始皇的愿望:创建一支神奇的大军,保卫他的陵寝直至千秋万代。到了汉代依旧延续着模制技术,从目前对汉长安的考古发掘看,已对陶俑烧造作坊遗存先后进行多次调查和发掘,已发表报告的窑址共33座,主要分布在汉长安城北垣西端的横门大街以西,西垣北端的雍门大街以北带。出土了数件裸体俑的模具,其中Y12:74,泥质灰陶,质地坚硬。长方形系陶俑上半身背部的模具,具有头部、颈部和背部的型腔,俑的发髫、耳和背部肌肉等均模制而成。(如图1)所以陶俑作坊出土的制陶模具、陶俑的半成品和陶俑残片上的制作痕迹也揭示了汉代陶俑的制作方式和技术,从这方面看其模具成型工艺简单易行,既适合批量生产,也适合逐件加工与秦无异。这样的两朝更替并没有阻断艺术与技术发展演变的脉络,而是以更加包容胸怀去继承前人启迪来者。

秦汉陶俑之艺术差异

秦汉陶俑虽脉相承,在众多方面表现出了连续性和一致性,但时代所带来的差异仍是显而易见的,主要有以下几方面。

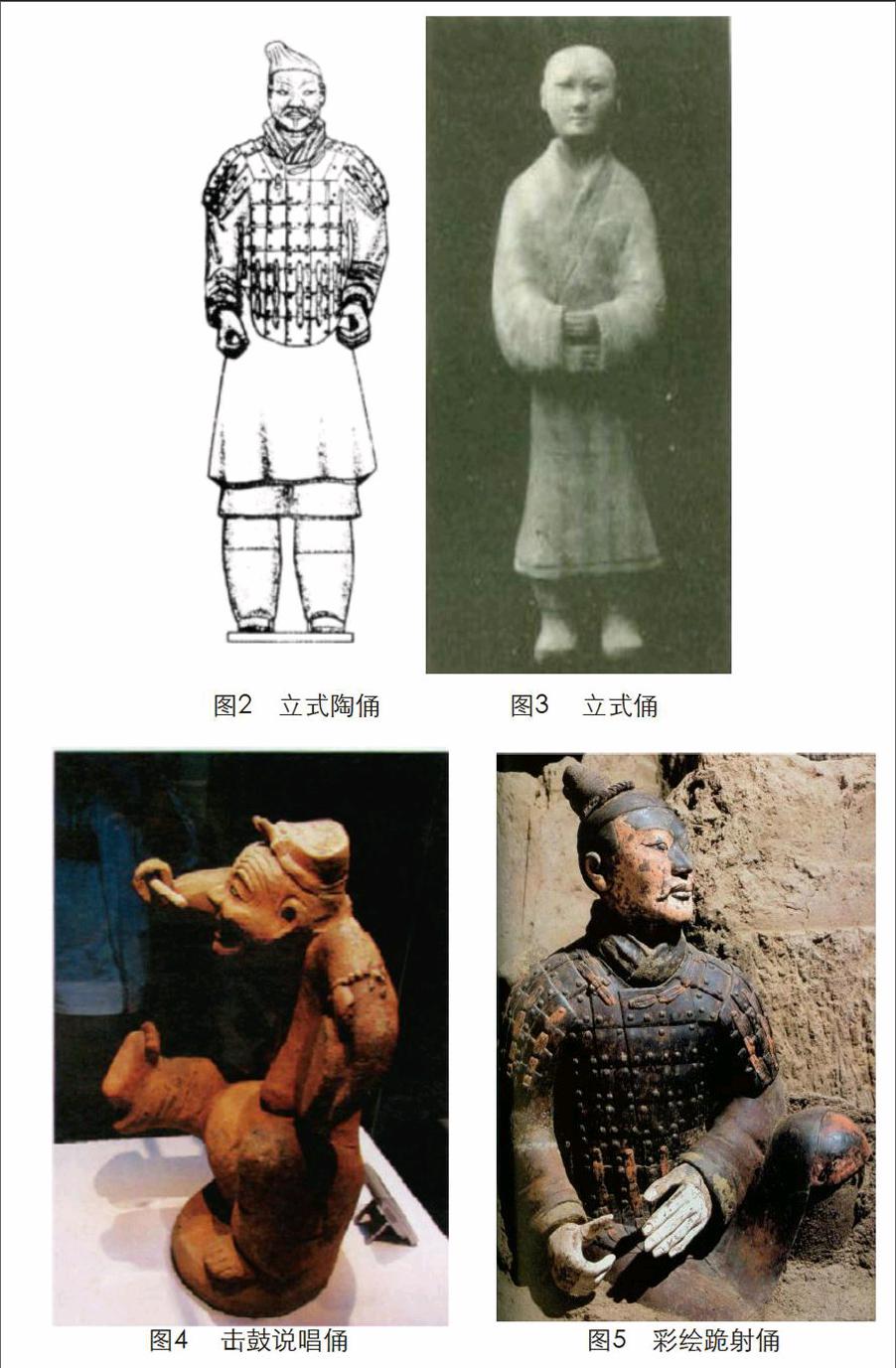

第一,体态大小。秦始皇兵马俑是依照当时真人真马的真实比例大小塑造的。其站立俑身高平均1.8米,最高者达2米,以现代人作为参照略高。(如图2)有研究者甚至从现代解剖学的角度进行考察,指出“秦俑形体的比例基本适宜、合度”,“细部的刻也符合解剖学原理”求大求真的表现形式也符合秦始皇好大喜功的勃勃雄心和一统天下的气魄。然而阳陵汉俑则没有延续秦高大的陶俑风格,却是按照真人约1/3比例塑造的。其俑平均身高为0.62米,比起秦俑要显得袖珍得多。例如在汉长安城1号窑址发掘中出土的立式俑1式,光头,身穿双重长襦,高57厘米。(如图3)秦俑与汉俑的在外形大小上的变化反映了汉统治者们合弃了秦始皇对“巨大”的追求,而返回到微缩式的场景中,这并不意味着汉俑比秦俑减少了其肩负的内在意义,而体现了种新的宇宙观。巫鸿认为“我们不应仅仅把这些汉俑看作是秦俑的缩小和简化,而应该认为它们所构成的‘场面具有不同的艺术目的——其意图是造成一个微型的而非巨型的世界。”

第二,表现手法不同。秦代较为写实,汉代则偏夸张。究其原因,秦朝是厚葬礼仪进入高潮的时期,也是使用明器随葬取代人殉的时期。在这样的时代背景下,秦始皇死后按照“事死如事生”的丧葬观念,在他死后以军队的形式来陪葬似乎也是种必然。军队的形象是不容有半点扭曲的,作为守灵的卫戍部队,必以严谨的手法来表现其真实性。到了汉代,统治者吸取了秦亡的教训,管在政治、经济、法律等制度上,任采取“汉承秦制”但一改秦朝的“法”制思想,而实行“无为而治”的道家思想,采取休养生息的政策这也间接地给质朴之风的创作提供了可能。在文化方面,汉文化在某种意义上讲就是楚文化,与楚文化有着紧密的关系。汉朝统治者在意识形态方面却保持着南楚故土的乡土情节——浪漫主义。因此汉俑便拥有了夸张和抒情写意的表现手法。如1957年四川成都天回山汉墓出土的击鼓说唱俑(如图4)体现了汉代雕塑艺术现实主义与浪漫主义的完美结合。

第三,制作工艺不同。秦汉陶俑都使用了模制,同时在细部的处理上都采取了塑的办法,并施以彩绘。如上文提到,秦俑制作由下而上分为足踏板、脚、腿、体腔、臂、手、头颈7个部分。在此之中足踏板全部为模制,其余从脚到头很少模制。即令是模制部分如俑头的初胎,亦需要复泥加以重新雕塑,而不是一次性模制成型。考古工作者在论述秦俑制作工艺时,对不少模制的地方,都十分谨慎地标注“可能使用范模”的字样。在模制完成后的塑形工序是秦兵马俑趋于写实的重要步骤,工匠使用了贴、堆和雕塑等方法对细部进行深入的刻画。在塑形完成后施以彩绘,常用朱红、枣红、粉绿辅以天蓝、粉紫、白、赭对每个陶俑的服装进行彩绘,而在脸部以粉色打底,用黑色对眼、眉、胡须等部位进行强调,从而完成整个作品。(如图5)而在汉代,虽采用模制但陶俑的制作流程被简化,取消了二次复泥并进行贴、堆和雕塑的二次加工而是在模制完成后稍加整形并直接用彩绘的方式勾画出陶俑的细部。这样做大大提高了单个陶俑的制作时间,为在短时间内制作大量的陶俑兵阵提供了可能。然而在阳陵出土的着衣木臂陶俑的出现再次为秦汉陶俑的演变发展提供了新的依据。著衣式木臂陶俑主要流行于西汉的中晚期,因为制作陶俑已有成熟的经验所以在阳陵出土的着衣木臂俑就在造型上表现的较为成熟,但着衣俑的木臂和衣物由于长时间处于地下大多腐朽成灰我们往往只能见到其裸体的状态。至此西汉陶俑在制作上不再拘泥于一种形式,在秦代陶塑结合彩绘的基础上增添了给裸体俑着衣的方法大大增添了陶俑的艺术效果。

结语

秦汉陶俑艺术都源于古人事死如事生的丧葬观念,在陶俑的形式上随着秦汉两朝的更替,社会由动荡到盛世,审美精神的变化表现出了巨大的不同。从陶俑发展演变的整个过程看,仍可视为一条源远流长的河流,汉代陶俑在秦代的基础上融汇了不同的文化、审美、社会意志等涓涓细流后逐渐的隐去了前代的影子,但归根到底是脉相承的前浪与后浪。