止痢敛疮法直肠内给药对溃疡性结肠炎的临床疗效及作用机理的研究

2016-12-13杨振斌方晓华邱伟夏文娟徐致君曹扬

杨振斌 方晓华 邱伟 夏文娟 徐致君 曹扬

·临床报道·

止痢敛疮法直肠内给药对溃疡性结肠炎的临床疗效及作用机理的研究

杨振斌 方晓华 邱伟 夏文娟 徐致君 曹扬

目的 观察止痢敛疮法直肠内给药治疗溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)的临床疗效并探讨其作用机理。方法 符合UC纳入标准的患者60例,将其随机分为止痢敛疮治疗组(30例)和对照组(30例),对治疗前后的主要症状积分、肠镜下肠黏膜表现及病理学进行比较,检测分析白介素(interleukin,IL)-6、10的变化,并观察两组的临床疗效。结果 治疗后,治疗组对中医证候的改善、证候积分明显优于对照组(P<0.05),两组患者经治疗后均能显著改善腹痛、黏液便及腹泻等症状(P>0.05)。治疗后两组患者Sutherland DAI评分、结肠镜表现评分、肠组织病理改变评分均有下降(P<0.05)。治疗组Sutherland DAI评分、肠镜表现及结肠组织病理改变评分均低于对照组(P<0.05)。治疗期间治疗组无不良反应发生。结论 止痢敛疮法直肠内给药是治疗轻中度左半结肠UC的有效方法,其疗效机理可能是通过下调UC患者血清IL-6、上调IL-10起到对结肠黏膜较好的保护和修复作用,从而达到治疗UC的目的。

止痢敛疮法; 直肠内给药; 溃疡性结肠炎; 白介素-6; 白介素-10

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种病程较长、缠绵难愈的肠道慢性非特异性炎症性疾病,以腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重等为主要临床表现,左半结肠为其主要的病变部位,病因尚未完全阐明。目前UC在中国的发病率较前有增高,临床上可采用中西医结合的方法治疗,笔者采用随机对照的方法观察止痢敛疮法直肠内给药对UC的临床疗效。

1 对象与方法

1.1 对象

本观察所有病例来自2012年1月~2014年12月期间南京中医药大学附属扬州市中医院脾胃病科门诊及住院患者60例,随机入组,治疗组和对照组各30例。对照组男性20例,女性10例,平均年龄(39.8±8.7)岁,初治15例,病程(5.6±1.72)年;治疗组男性21例,女性9例,平均年龄(38.6±9.6)岁,初治13例,病程(5.8±1.55)年,两组的基线资料经统计学分析,差异均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 符合《2010年世界胃肠病学组织关于炎症性肠病诊断和治疗的实践指南》[1]诊断标准。

1.2.2 中医诊断标准 按照《溃疡性结肠炎中西医结合诊疗共识》[2]制定。

1.3 纳入标准

(1)符合以上中西医溃疡性结肠炎诊断标准;(2)性别不限,年龄在18~65岁之间;(3)临床严重程度选为轻度、中度;(4)初发型、慢性复发型为纳入临床类型;(5)左半结肠为病变部位;(6)中医辨证属大肠湿热证、寒热错杂证、肝郁脾虚证、脾虚湿蕴证;(7)病情分期选择活动期;(8)知情同意,志愿受试。

1.4 治疗方法

治疗组予止痢敛疮法之榆苋方直肠内保留灌肠给药,处方为生地榆30 g、马齿苋30 g、白头翁30 g、黄柏30 g、生薏苡仁30 g、秦皮30 g、仙鹤草30 g,加水500 mL,浓煎至100 mL,加白及粉5 g,锡类散1 g。治疗组患者采用左侧卧位,臀部垫高,温度适宜,保留灌肠,保留1小时以上。每天直肠内给药保留灌肠一次,四周一个疗程,1个疗程后,直肠内给药,去掉锡类散,隔日保留灌肠一次,共八周。对照组以美沙拉嗪(5-amino salicylic acid,5-SAS)(安徽东盛制药有限公司,国药准字H20020211)1 g,每天一次,口服,四周后剂量改为1 g,每天三次,口服,共八周,后评价疗效。

观察指标:(1)治疗前后的症状改善情况、中医证候临床疗效;(2)结肠镜黏膜像及结肠组织病理学观察;(3)血清白介素(interleukin,IL)-6、10含量的测定。

1.5 疗效评价

1.5.1 中医证候疗效 参照2002年《中药新药临床研究指导原则》[3]。制定如下标准:(1)临床痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,症候积分减少≥95%;(2)显效:中医临床症状、体征明显改善,95%>症候积分减少≥70%;(3)有效:中医临床症状、体征均有好转,70%>症候积分减少≥30%;(4)无效:中医临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,症候积分减少不足30%。中医症候疗效=(临床痊愈+显效+有效)/n×100%。

1.5.2 中医证候积分 治疗前后分别对黏液脓血便、腹痛、腹泻等主症进行计分,每一主症按照无、轻、中、重的程度,分别记0、2、4、6分,里急后重、纳呆、乏力等次症据其有、无,记为1、0分,以上各症状积分和为中医证候总积分。

1.5.3 主要症状的疗效评价 参照《中药新药临床研究指导原则》评定疗效。(1)临床控制:治疗结束后,症状消失;(2)显效:治疗结束后,症状积分减少2级;(3)有效:治疗结束后,症状积分减少1级;(4)无效:达不到上述标准者。

1.5.4 结肠镜黏膜像及组织病理学观察

(1)Sutherland DAI积分:计算治疗前后积分之差,进行统计。

(2)肠镜黏膜表现积分:正常黏膜图像计0分;轻度病变(血管纹理模糊黏膜充血但无出血)计3分;中度病变(黏膜呈颗粒样变化)计6分;重度病变(黏膜溃疡并自发性出血)计9分[4]。

(3)结肠组织病理积分:黏膜固有层无中性白细胞浸润,0分:固有层有少量中性白细胞(<10个/HP)浸润,累及少量隐窝;3分:固有层有明显中性白细胞(10~50个/HP)浸润,累及50%以上隐窝;6分:固有层有大量中性白细胞(>50个/HP)浸润,伴隐窝脓肿;12分:固有层有明显急性炎症伴溃疡形成[5]。

1.6 统计学处理

2 结果

2.1 两组患者中医证候疗效比较

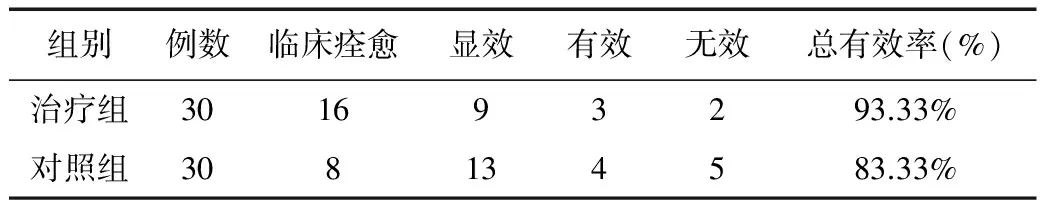

经统计学分析,两组治疗后证候疗效差异有统计学意义(P<0.05),提示对中医证候的改善,治疗组明显优于对照组。

表1 两组中医证候疗效比较

2.2 两组患者中医证候积分比较

经统计学分析,两组治疗后证候积分较治疗前均有显著改善(P<0.05),治疗组与对照组比较,积分改善更显著(P<0.05)。

表2 两组积分改善比较±s)

2.3 两组患者结肠镜黏膜像及结肠组织病理学观察

两组患者经治疗后均能显著改善腹痛、黏液便及腹泻等症状(P>0.05)。治疗后较治疗前,两组患者Sutherland DAI评分、结肠镜表现评分、肠组织病理改变评分均有下降(P<0.05)。治疗后,治疗组Sutherland DAI、肠镜表现及结肠组织病理改变评分均低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后Sutherland DAI、肠镜表现及结肠组织病理改变评分比较±s)

注: 与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05。

2.4 两组患者治疗前后IL-10、IL-6变化比较

两组血清IL-6水平治疗后均较治疗前下降,治疗后治疗组低于对照组(P<0.05)。两组血清IL-10水平治疗后均较治疗前上升,治疗后治疗组高于对照组(P<0.05)。

表4 两组治疗前后血清IL-10、IL-6水平

注: 与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05。

2.5 不良反应

治疗组在治疗期间未出现任何不良反应,对照组有4例出现食欲减退、恶心、乏力等不良反应,均经治疗后好转。

3 讨论

UC病变可见于任何年龄,以20~40岁发病最为常见,溃疡性病变多见于直肠、远端结肠的黏膜层,部分可累及整个结肠黏膜。该病易反复发作,结肠、直肠癌的并发率为3%~5%,有的高达10%,被世界卫生组织列为难治疾病之一[6]。

目前研究认为UC是由免疫、感染、黏膜屏障、遗传等多因素的影响下发生和发展。免疫异常被认为是UC的重要病因[7-8],IL-6、IL-8、干扰素-γ(interferon,IFN-γ)等促炎细胞因子及IL-10、转化生长因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)等抗炎细胞因子共同介导UC发病。IL-10及IL-8水平与疾病严重程度显著相关[9]。抗炎和促炎细胞因子的平衡紊乱在UC发病过程中作用显著[10],而炎症因子平衡在肠道正常功能维持方面起重要作用。对于如IL-1、IL-6等促炎因子及IL-4、IL-10等抑炎因子在UC的发病机制中研究颇多。IL-10是一种抑制合成的细胞因子,可下调IL-6、IL-8[11],可抑制炎症发生,起到免疫调节和抗炎的作用,对于肠道免疫有关键性作用。有研究表明活动期UC患者结肠黏膜组织与血清IL-6含量均明显高于缓解期及正常对照组[12],以及IL-10含量较对照组明显下降,并与UC病情的严重程度有关[13]。调节性T细胞分泌IL-10和TGF-β等[14];IL-17、IL-6等由T辅助细胞17(T helper cell 17,Th17)细胞所分泌,其两者细胞比例的平衡对于炎症及自身免疫疾病等有着重要作用[15]。研究提示由Th17分泌的IL-17被证实与UC有关,且与IL-6共同参与UC发病[16]。综上所述,IL-6和IL-10的平衡对于UC的发病、发展有重要作用。

中医学认为本病属中医学“痢疾”“腹痛”“泄泻”等范畴,脾胃虚弱为其本,湿热毒邪内蕴为其标。脾胃虚弱日久,湿滞内生,蕴而化热,壅滞肠间,与气血相搏结,气滞血凝,传导失司,脂络受伤,腐败成疡,化为脓血,而可见赤白痢下等症。湿热蕴滞为其基本病理因素,肉腐膜疡为其基本病理表现,所以止痢凉血、敛疮生肌为基本治法,自拟白头翁加减而成榆苋方,方中生地榆凉血止血、清热解毒、消肿敛疮的功效;马齿苋及白头翁具有凉血止痢、解毒止血的功效;黄柏有燥湿解毒之功效;秦皮有清热止痢、燥湿、收涩之功效;仙鹤草有收敛止血、止痢、杀虫之功效;生薏苡仁健脾渗湿、清热排脓;白及收敛止血、消肿生肌,共奏止痢凉血、敛疮生肌之功。经过现代药理研究,诸药合用具有解热镇痛、抗炎抑菌、调节免疫、抗溃疡、促进愈合等作用,可改变机体免疫反应等效应,能够多靶点地修复与消除溃疡。

本研究证实中药榆苋方直肠内给药治疗UC疗效优于对照组,能明显改善临床症状,可下调UC患者血清IL-6,以及上调血清IL-10,可能对Treg细胞与Th17细胞相互抑制关系有一定的调节作用,对结肠黏膜具有较好的保护作用,同时具有良好的黏膜修复作用。而采用直肠内给药,减少给药次数,这样可以既保证疗效,又提高患者依从性。对于需要长期坚持治疗的UC患者来说,具有良好的依从性,对于疗效的巩固至关重要。对于左半结肠及直肠的UC患者直肠内给药保留灌肠,减少肝脏首过效应,温热刺激,一方面可使肠道病变部位能被药物直接作用,另外也可通过吸收入血,达到全身治疗的作用,又避免寒凉伤胃,进一步加重损伤脾胃功能,且该方法容易操作,易被患者掌握,是活动期UC十分重要的治疗手段,值得临床推广应用,今后仍需研究该法对于各种不同中医证型UC的疗效的相关性,以及其对于本病的其他疗效机制。

[1] Bernstein CN,Krabshuis JH,Eliakim R,等.2010年世界胃肠病学组织关于炎症性肠病诊断和治疗的实践指南[J].胃肠病学,2010,15(9):5548-5584.

[2] 中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会.溃疡性结肠炎中西医结合诊疗共识[J].中国中西医结合消化杂志,2010,18(6):416-419.

[3] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002,132-134.

[4] 谢雅.溃疡性结肠炎的最新治疗进展[J].江西中医药,2011,42(12):71-73.

[5] 冉玉.消溃愈疡汤联合艾迪莎治疗溃疡性结肠炎50例[J].西部中医药,2013,26(3):101-102.

[6] Lakatos PL,Lakatos L.Risk for coIorectaI cancer in uIcerativecoIitis:changes,causes and management strategines[J].WorId J GastroenteroI,2008,14(25):3937-3947.

[7] 周婷婷,仝巧云.溃疡性结肠炎发病机制研究进展[J].胃肠病学和肝病学杂志,2012,21(12):1163-1166.

[8] 纪桂贤,程瑶,高福来,等.IL-33/ST2系统在溃疡性结肠炎中的免疫调节[J].世界华人消化杂志,2014,22(12):1663-1668.

[9] 贾长河,许泼实,康谊.溃疡性结肠炎患者血清IL-8、IL-10、TNF-α的水平及临床意义[J].中华实用诊断与治疗杂志,2008,22(8):574-578.

[10] Moldoveanu AC,Diculescu M,Braticevici CF.Cytokines in inflammatory bowel disease[J].Rom J Intern Med,2015,53(2):118.

[11] Anker P,Lyautey J,Lederrev C,et al.Circulating nucleic acids in plasma or serum[J].Clin Chim Acta,2001,313(1-2):143-146.

[12] 任保从.溃疡性结肠炎患者血清IL-6、IL-8、TNF-α水平变化及意义[J].山东医药,2010,50(26):57.

[13] 岳文杰,刘懿,徐薇,等.溃疡性结肠炎(UC)肠黏膜中IL-2、IL-4、IL-17和IL-10的表达特点及其与疾病活动度的关系[J].复旦学报(医学版),2012,39(5):154-459,488.

[14] 李翔.重症肌无力患者外周血调节性T细胞及相关可溶性因子在其发病机制中的研究[D].上海:复旦大学,2007:10-13.

[15] 齐欣欣,应旭旻.中医药对Treg细胞和Th17细胞分化的研究进展[J].浙江中西医结合杂志,2016,26(3):298-301.

[16] Jiang W,Su J,Zhang X,et al.Elevated levels of Th17 cells and Th17-related cytokines are associated with disease activity in patients with inflammatory bowel disease[J].Inflamm Res,2014,63(11):943.

(本文编辑: 禹佳)

225009 江苏省扬州市中医院脾胃病科

杨振斌(1978- ),硕士,副主任中医师。研究方向:中西医结合治疗溃疡性结肠炎、慢性胃炎、功能性消化不良等。E-mail:ywqs_999@163.com

方晓华(1959- ),女,本科,主任中医师。研究方向:中西医结合治疗慢性胃炎、溃疡性结肠炎等。E-mail:yzfangxiaohua@163.com

R574.62

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2016.12.034

2016-07-12)