区域特色型生态乡村景观规划设计思考

2016-12-12王玮韩鹏吴浅楹

王玮+韩鹏+吴浅楹

[摘要]我国是一个内涝灾害频发的国家,但洪涝常发地区的乡村规划建设这一问题却没有得到根治。基于乡村景观规划概念的分析,结合居民的生产、生活方式,进行符合地域特色的生态型乡村建设规划思考,试图营造出环境舒适、景色秀美、人与自然和谐发展的乡村景观。

[关键词]生态;乡村景观规划;内涝区域

[Abstract] There is a lot of frequent water logging in our country. We have not realized the truth which is the country building design in water logging areas. This article is writing about country planning which study on concepts and combines the parturition and lives of the farmer, thinking deeply to the countryside building design, trying to search for a ecological harmony, beautiful environment and sustainable development road for countryside building.

[Key words] Ecological;Countryside building plan;Waterlogging countryside

[基金项目]本文系2016年国家自然科学科学基金青年项目(51608271)基于3S技术的淮河流域乡村内涝地区集约型景观设计研究、2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC760061)我国内涝地区乡村景观的生态研究成果之一、2015江苏省博士后科研资助计划江苏沿淮地区乡村聚落景观的生态设计方法研究(1501044C)阶段性成果。

乡村景观规划应用景观生态学的原理,融合建筑学、地理学、经济学与环境美学等不同的学科知识,为乡村景观规划设计提供了充分的理论基础,使之具有高度的综合性。乡村景观规划设计在关注环境的利用和村民的短期需求时,更加注重的是景观的生态完整性、观赏价值及其带给人类的有益效用。其目标是合理协调的使用土地,在生态环境以及自然资源不被破坏的前提下,设计出一种生态上完备的、文化上适宜的、美学上优秀的规划设计方法,以期能够为乡村居民创建一种环保、美丽、舒适的生活环境,并且,在规划设计的过程中在坚持与时俱进与秉持可持续发展原则的同时,凸显乡村景观的地域性特色。

一、背景介绍

我国是一个河网水系十分发达的国家,在面积较大的流域中下游,通常为富含冲积土的平原(图1)。这些平原地势平坦,且冲积土中堆集了河流沿途由动植物排泄物和尸体所形成的大量养分,所以通常比较富饶沃腴。这样的土地吸引了人群在此耕作与久住,通常人口众多,农业发达。但这部分乡村往往也是洪涝灾害的高发区,几乎每年都需要进行大量的防洪、抢险、救灾等工作。这部分乡村的防洪工程标准通常不是很高,又往往临水而居,洪涝灾害发生的时候,损失情况十分严重;同时人与水争地的现象也十分严重,大规模地围湖造地,居住空间开发至浅滩甚至湿地等,这些行为在减少环境对洪水的行调能力的同时更增加了洪涝灾害造成的损失。本文通过调查研究内涝地区的这一普遍性问题,本着防洪抗涝和改善乡村生活环境的想法,秉持人与自然协调可持续发展的原则,进行生态型乡村规划设计中地域特点的提炼及田园风光带的规划。

二、区域特色型生态乡村景观规划设计原则概述

现在的乡村在进行规划设计时,容易把景观规划理解成简单的绿化行为,盲目而批量地进行植物种植,把水系与人居环境的协调设计理解成简单的洪水处理,一味地开挖河渠增高堤岸,没有科学合理的规划设计。如此做法容易导致乡村景观的低层次发展以及土地资源的严重浪费。区域特色型生态乡村规划设计是一个系统而庞大的工程,只有综合考虑多种人为与环境影响因素,才能做出全面、合理的生态型乡村规划设计。

基于内涝地区生态型乡村规划的普适性与复杂性,其规划原则的制定应遵循一定的规范:(1)科学系统化原则。内涝地区生态型乡村的规划原则应该以科学合理化为基础,坚持可持续发展理念,依靠RS与GIS技术,对乡村景观资源评价的关键技术进行研究,通过对生态环境质量、人文景观资源、景观视觉资源等多方面综合进行评价形成景观资源评价框架,根据规划地区的客观情况,统筹流域内的整体性发展,使规划区域与设计原则有机联系起来,达到景观设计整体功能最优,保证规划结果的全面、可靠、准确。(2)实用性原则。以构建带有区域特色的生态型乡村的目的为出发点,做到原则简单,通俗易懂;同一流域内的乡村建设可以相互参考,形成带有流域特色的整体性规划设计。应以适宜当地的生态环境发展为原则;在保证规划结果完善、优效的前提下,便于乡村建设工作开展。(3)因地制宜原则。我国河网水系发达,流域特色明显,同时,经过多年的建设与发展,生态型乡村建设规划设计经验越来越丰富,运用的措施越来越广泛多样。因此,在进行生态型乡村建设规划设计时,要充分考虑流域内的资源、地势,抓住规划设计的关键节点,根据具体的环境有所侧重,因地制宜、有针对性地进行带有区域特色的生态型乡村景观规划设计。

三、区域特色型生态乡村景观规划设计方法

(一)基于科学系统化原则的设计方法

进行科学系统化的规划设计就必须要提到“斑块—廊道—基质”的基础景观概念。“斑块—廊道—基质”模式由美国著名景观生态学家福曼在《景观生态学》一书中提出,是景观生态学中用来解释景观结构的基本模式,构成了现代宏观尺度的景观规划的理论基础。

其中斑块是指与周围背景不同的,相对而言比较均匀的非线性区域。在内涝地区的乡村景观规划设计中,应该科学合理地将大小自然斑块分派到乡村景观之中,这不仅能够满足乡村景观的丰富性,实现生态美学的目的,还能够增加土地的洪涝调蓄能力,使乡村景观的生态环境更加稳固,有效地防止水土流失。在此我们引入生物浮岛技术。该项技术将高等水生植物或者经过改良的陆生植物种植到浮力足够大的材料之上,在营造水上植物景观以及净化水质的同时构建了一系列完整的水生

生态系统。即使在洪水泛滥时期,浮岛上的植物生长也只受轻微影响,还可以为为鸟类、水生动物等提供休憩和避难的场所。水生植物浮岛的种植技术要点是浮力设施、种植平台以及植物种类的选择。浮力设施的材料必须具有足够大的浮力,且除污能力效果好的植物。

景观生态学中的廊道(图2)是两边均与本底有显著区别的狭带状土地。拥有防洪泄涝,生物多样性保护,遗产保护,游憩等多种功能。在一般的乡村建设景观绿色设计中,为追求形式美,设计者较少考虑乡土植物,而选用需要大量人力物力去栽培浇灌的外来名贵物种,并且植物品种单调,合理丰富的生物群落无法成形,在洪涝灾害发生的时候往往损失巨大。着重关注乡村建设对于生物以及环境的影响方面来设计生物廊道显得尤为重要。

基质是景观中分布最广、最具连续性的背景基础。在最近几年中,乡村景观基质的构成由自然景观的面积略大过于人工景观,变成了以农田、水产养殖塘等人工景观为主。高收益的水产养殖、工农业生产用地和居住用地逐渐取代了传统的水产品采集、粗放式的芦苇种植等产业。不正当的建设、人居环境争夺水源地、建筑区扩展至浅滩甚至湿地等加重了行洪缓慢甚至难以行洪的状况。在乡村景观生态规划设计中,必须要重视湿地滩涂的作用,预留出足够的湿地面积,才能在洪涝灾害发生时给出足够的行洪泄涝空间。依据景观生态学原理,景观的规划与设计需要探寻乡村景观中的环境因素,特别要维护和增加生态斑块、景观廊道以及绿色基质建设等。这对建立景观模型以及进行乡村景观生态规划设计是非常有帮助的。

(二)基于实用性原则的设计方法

实用性的景观构造方法应该成为乡村景观规划的主要方法,应以实用性为原则,在乡村景观建设中依据区域特点具体实施。例如乡村道路绿化的布局应以当地乡土乔木树种为主,适当配置灌木和草木,兼顾景观效果,形成落叶阔叶树与常绿阔叶树复层配置结构,并且带来层次鲜明的绿化视觉。村口的道路风光带,采用“乔木-草本”的配置模式,为村民保留通透的风景透视线,达到绿、美的视觉效应。下文将就生物行洪带、绿色庭院与灌排系统等三个例子展开叙述。

生物行洪带应该依据乡村水岸的特点,选择适宜的水生植物和陆生耐水湿植物,形成“乔木-灌木-草木”、“乔木-草木”和“灌木-草本”等多种配置模式,构建完整的水生生态系统,发挥其巨大的蓄水行洪的功能。需要指出的是,在洪涝治理的过程中,不是靠洪水来临时一味地加高堤岸,而是在洪水未来临时就预留出足够的行洪带。行洪带在水位较低的时候,可作为村民休闲娱乐的场所,当洪水来临的时候,则允许其被淹没,作为行洪带。这区别于传统的治理方法,该做法能为乡村景观规划治理节省大量的用于堤岸建设与灾后治理的资金。

其次应该充分利用乡村庭院有限的空间,打造绿色庭院(图3)。根据不同庭院的立地条件,选取攀援植物和立地植物,在住宅的各种构筑物和空间结构上,包括屋顶、墙面、阳台、廊、柱等,进行栽植或者铺贴。乡村绿色庭院的构建可以增加乡村景观绿地面积,减少汛期的地面水量。同时不同地区的植物种类搭配选择可营造出当地所特有的景观文化。植物选择上应当以乡村本土植物为主,选取吸水耐涝能力强、繁殖周期短,适应能力一流的植物,同时结合滴灌、植生袋和节水型容器等新型技,营造科学环保的乡村住宅绿色庭院。

最后应该构建农田河网布局,做到灌排分开,形成一整套科学合理的灌溉与排涝系统。沟、渠、田、林、路应该进行系统化的规划设计,统一布局,由干河以及大、中、小沟等组成一个完整的灌排系统。干河为总排水河,大、中沟主要负责满足引、排需要;小沟则负责排地表径流和降低地下水。排水按日雨200mm两天排出设计。大沟间距2~3km,底宽4~5m,挖深4m左右;中沟间距500~600m,底宽2~3m,挖深3m左右;小沟间距100m,底宽0.5~1.0m,挖深1.5~2m左右。灌溉采用区域布局,提水站布置在大沟或中沟边,渠道采用两级或三级,斗渠设在中沟边,农渠设在小沟边。新、老垦区水系布局相互联系,新垦区引水干河,上接老垦区的主要引、排河道,并在引水口门建闸控制。结合老垦区泄洪、排涝,同时也有利新垦区引水灌溉、冲淤保田,改善水质(图4)。

(三)基于因地制宜原则的设计方法

在人类文明发展进程中,乡村衍生了大量区别于其他地域的景观及人文特色,形成了一种完整而丰富的文化遗产。但是自我国改革开放以来,带有流域文化特色的传统村落风貌正在快速、大面积的丧失,严重缺乏保护意识的旧区改造,使得名树古迹一次次面临灭顶之灾;传统民居、宗祠的破损无人问津,景观空间不断被挤占缩减,传统的水系、街巷的肌理已不复存在。在面对城市化的强烈冲击下,最大程度地保护自然原生态、景观原真性、减轻环境负荷,体现人与自然自由交流的和谐境界,开展乡村景观建设原真性保护规划具有非常重要的现实意义。在乡村生态景观规划中,应该以生态学理论为依据,构建原生乡土植物群落,包括植物选择、植物配置、植物种植及养护管理等四个方面。要结合实地条件,以原生植被群落中的乡土植物为主,依地就势,充分利用乡村的水面、片林、地形等条件,构建生态效益高、稳定性强、具有自然维持和演替能力的植物群落。

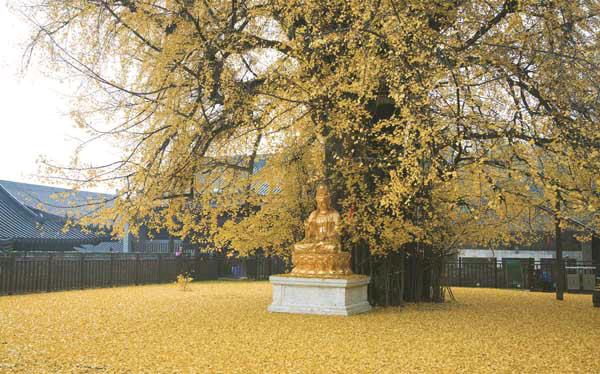

在规划过程中,要选择性地保护和发扬当地的优秀传统文化景观,维护景观的完整性和特色性,设计出带有区域特色的乡村景观。例如在乡村中,许多村落都保留有“风水树”和当地居民膜拜的“神树”。古树名木具有生态景观价值、历史文化价值和科学研究价值,是具有动态性、不可再生的珍贵资源。在洪涝灾害中,往往就是这群古老的树木为生物提供了休憩、避难的场所。但因为古树生长年限长,目标保护范围大,洪涝灾害对其伤害往往是巨大的,许多古树在这一过程中生长衰弱甚至趋向死亡,所以利用技术对其采取系列保护措施是非常必要的。可依据实地情况进行刚性支撑或弹性支撑等,并在外围设置围栏保护,定期补打微量元素营养液。同时围绕乡村的古树名木,重点设计一系列的休闲娱教场所,使其形成当地所特有的景观文化。使村民在享用自然景观的同时,也能意识到保护生态环境的重要性(图5、6)。

结语

乡村是我国社会结构的基本细胞,在绵延数千年的漫长岁月中,村落形成了极其复杂的、统一与多样、无序与有机相互交织的空间形态,其古朴的风貌和完美的肌理令人感动,但随着生态环境的破坏和人口数量的不断增加,人类不断地开拓新的居住面积,侵占土地空间,乡村规划建设盲目地模仿城市建设,无度地开发涂滩、湿地,使乡村的水文环境遭受严重破坏,乡村面临着资源破坏、文化缺失、特色没落、洪涝灾害频发等一系列建设、文化和生态难题,人类的可持续生存和发展面临困境。因此,我们必须重视乡村景观生态规划设计,政府必须加以积极引导并进行资金和政策方面的支持,全社会协同保存和保护乡村生态环境与特色文化。景观设计是长期的投资和建设行为,它需要我们不断地思考、探索,不断进行理念和实践的创新,惟其如此,才能为乡村居民营造出一个舒适、美丽、和谐的居住环境。

参考文献:

[1]闫攀,车伍,赵杨,李俊奇,王思思. 绿色雨水基础设施构建城市良性水文循环[J].风景园林,2013(02).

[2]刘海龙.景观水文:一个整合、创新的水设计方向[J].风景园林,2014(01).

[3]刘滨谊,戴岭,王南.以环县为例的黄土高原半干旱区景观化集水造绿的水绿调配规划与增长机制[J].中国城市林业,2014(05).

[4]刘滨谊,王南,戴岭. 黄土高原半干旱区景观化集水造绿空间网络构建——以甘肃环县为例[J].中国城市林业,2014(04).

[5]成玉宁.当代科学技术背景下的风景园林学[J].中国园林,2015(07).

[6]袁旸洋, 成玉宁.参数化风景环境道路选线研究[J].中国园林,2015(07).

[7]宗净.城市的蓄水囊——滞留池和储水池在美国园林设计中的应用[J].中国园林,2005(03).[8]刘海龙,张丹明, 李金晨, 颉赫男.景观水文与历史场所的融合——清华大学胜因院景观环境改造设计[J].中国园林,2014(01).

[9]车伍,李俊奇.城市雨水利用技术与管理[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[10]闫攀,车伍,赵杨,李俊奇,王思思. 绿色雨水基础设施构建城市良性水文循环[J]. 风景园林, 2013(02).

[11]刘海龙.景观水文:一个整合、创新的水设计方向[J].风景园林, 2014(01).

[12]刘晖,董芦笛.脆弱生态环境压力与人居建设疏解途径——基于风景园林学学科的思考[J].中国园林,2015(01).