坦赞铁路援建工程亲历记

2016-12-10陆大同

陆大同

坦赞铁路援建工程亲历记

陆大同

我1952年毕业于浙江大学土木工程系路工专业,包含铁路、公路、机场,简称“铁公机”,戏称“铁公鸡”。当年都算是紧俏专业。我们一个班5个人,毕业的时候4个分配到铁道部(包括我),还有1个去淮河治淮。20世纪60到70年代,我参加了援建坦赞铁路工作,任中国铁路勘测设计队副队长、总工程师,坦赞铁路工作组副总工程师。因为当时我正值壮年,职位又比较承上启下,所以可以说是健在的人中能提供较多、较为全面的回忆资料的人了。

坦赞铁路的援建背景

坦赞两国独立后,急需修建一条自主的铁路通道,即坦赞铁路,以发展民族经济并支援南部非洲诸国的独立和解放。他们向西方国家和世界银行寻求帮助,均遭拒绝。1964年1月,周恩来总理在马里通过记者向世界发布了“中国对外经济技术援助八项原则”。1965年2月,坦桑尼亚尼雷尔总统访华,他害怕遭到当面拒绝,并未直接提出援建请求,刘少奇主席主动问起后,他激动地说:是的,我们急需这条铁路。

对于中方来说,我国当时建交的国家仅30多个,又正值三年困难时期后的调整时期,且和苏联关系僵化,所有的苏联专家都撤走了,我们面临的困难是非常明显的。尽管如此,我国领导人以卓越的战略眼光和宽阔的国际主义胸怀,在慎重考虑的基础上,决定帮助坦赞两国修建这条关系重大的铁路。

1975年10月,坦赞铁路接轨通车并开始试运营

1967年9月,坦赞两国派出政府代表团到北京正式签订了《中华人民共和国政府和坦桑尼亚联合共和国政府、赞比亚共和国政府关于修建坦桑尼亚-赞比亚铁路的协定》。

修建铁路是一项多专业的系统工程。坦赞铁路横跨东部和中南部非洲大陆,同时必须穿越世界最大的裂谷带——东非大裂谷带,地震烈度高达9度,且气候变化很大。岩层风化破碎很严重,地形很不规律,“山不成脉,水不成系”。另外,坦赞铁路是从沿海平原海拔0米开始,升到200多米接近300米的高度,再升到1200米的高原,相当于有1000米的落差。加之铁路标准和我国不同,使得这条铁路不仅工程量大,而且技术难度也非常复杂。

坦赞铁路是我国建国以来最大的对外援助成套工程项目之一。自1970年第四季度开工,至1976年7月,历时5年8个月全面建成,于1976年7月14日由中国政府向坦赞两国政府办理移交并投入正式运营使用。铁路的设计图纸是我亲手移交给对方的,装满了整整两节火车行李车厢,恐怕有几吨重。

我们在坦赞铁路建设最高峰的时候投入了1.6万人,而在国内完成类似的工程可能都需要上百万人,因为国内的机械化程度比较低。算人次是5万人次,加上雇的当地人,一共投入约10万人次。建成后的长度是1860.5公里,加上车站的线路和联络的线路,整个延续的长度有2200公里。就按1860.5公里来算,也差不多有从北京经上海、金华一直到南昌这么远。

同时,我们投入的工程器械设备的数量也非常大。我们在国内参与修建过一二十条铁路,还从来没有经历过坦赞铁路那样装备齐全,一次性建成的完整的铁路。我们为它配备了所有的办公设备,甚至连垃圾桶、票夹子都配了,光给坦赞铁路局配的办公家具就接近1万件。当然,铁路运输的车、机、工、电各个部门的用品也都配备齐了。

拿出比《英加报告》更好的勘测设计方案

坦赞铁路建设期间,中、坦、赞三国政府代表团共举行了八次会谈,我印象最深刻的是1970年7月9日到12日在北京举行的第四次会谈。这次会谈不仅确定了我们援建坦赞铁路的贷款期限延长到30年,以及坦赞铁路的列车采用空气制动和真空制动两种制动方式,还审议批准了勘测设计报告。

作者在接受访谈

审议勘测设计报告涉及的事情很多。坦、赞两国负责审议的专家都是酋长的孩子,既有地位又有钱,都曾在英国的名牌大学留学。他们对坦赞铁路的选线问题有自己的看法,认为中国不可能选出比《英加报告》更好的线路(《英加报告》是1965年以英国为首的殖民主义者,得知坦赞两国领导人请求中国援建的动向后做出的一份报告,但考虑到工程浩大,美、英、加三国都不愿意援建)。

参加审议的时候,我们就3个人,而对方来了很多人,计算器都放在旁边。我们进入会谈现场,看到这架势还是蛮惊人的,但我们也不怕。为什么?我在选线的时候研究过《英加报告》,发现它有很多问题,主要是标准太低,而且选的线路有些地点容易发生事故,不安全。而我们的报告是基于实实在在的勘测设计,并且我们把自己能做好的事情尽可能地做到了最好。中国人是有能耐的。审议时,对方好像考官考学生一样,问我们的一些问题都是学校里老师上课讲的东西,真是让我们有点受不了。对方甚至问,你们桥梁用什么公式计算的。那时我心里想,他们怎么提这种问题?看来,他们在某种程度上觉得中国技术不行,对我们也不信任。

后来我想明白了,这也不能怪人家,终究人家是留学西方的,对我们不了解。作为专业人员,共同语言还是有的,只要一步一步跟他讲,让他理解接受就好了。就这样慢慢谈,从晚上6点多钟谈到第二天凌晨快1点,才把勘测设计报告审议完。当时赞比亚四大知识分子中的一位也来参加了审议,他本来抱有成见,但看了我们的报告后,发现《英加报告》没得比,我们的要好得多,就改变了瞧不起中国的看法。他当时这么说,我们对你们真是不了解,因为我们接受的都是英国教育的一套东西,都是拿这一套东西来看待中国,你们能做得这么好,我们感到非常赞赏,很佩服。

在第四次和第五次会谈中间举行了两次开工典礼,1970年10月26日在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行一次,28日又在赞比亚卡皮里姆波希举行一次,中方是方毅同志带队参加。周总理事先和坦赞两国总统都沟通过,希望不要搞得太大,但是他们搞得非常隆重,博茨瓦纳总统、扎伊尔总统都来参加了。

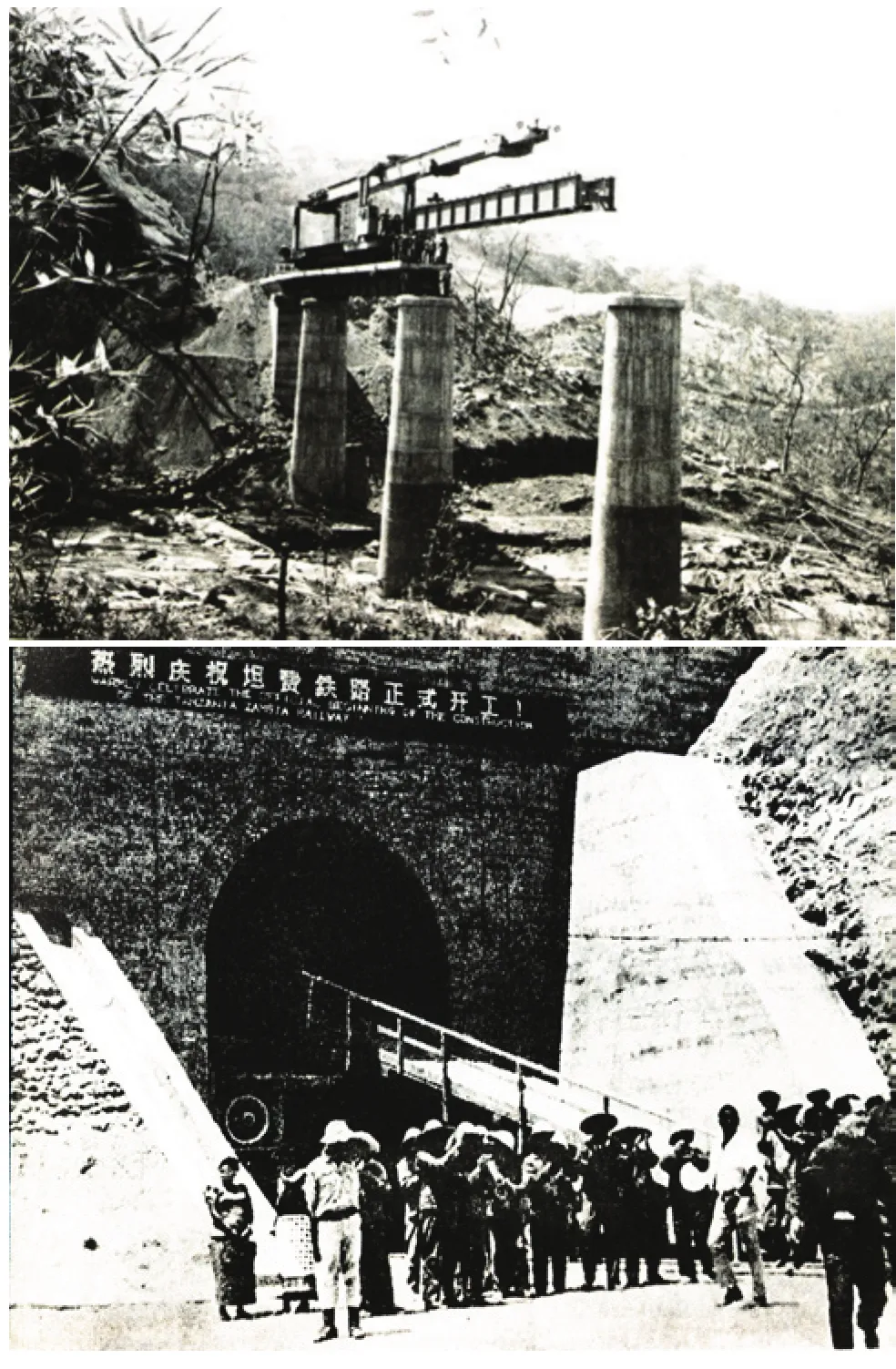

上图:用架桥机架桥;下图:1970年10月开工典礼现场,照片中的隧道是坦境内的第一座隧道,名称是“瓦加玛隧道”

因地制宜妥善解决各类问题

我国派往国外的人员,都要求三个过硬:业务水平过硬、政治素养过硬和身体素质过硬。在国内,我们经过学习班学习,学习包括对外援助的八项原则、涉外纪律等,普遍都是抱着为国争光和为受援国出力的心情去的。

1968年第一批出国的人员登上远洋轮,船行至马六甲海峡附近时,美国的飞机和台湾的军舰向我方迎面而来,进行挑衅。我方出国人员和船长商量后决心以勇对敌,一起站在甲板上手举国旗,高呼不怕牺牲、保卫祖国的口号,船长开足马力直冲过去,对方舰艇在我方气势下避开了。

我们在铁路选线的过程中也碰到了一些问题。举个例子,坦桑尼亚有个塞卢斯野生动物园,这个地方山形很不整齐,水流非常乱,因此我们在这就要选一条水流比较归拢、河道比较整齐、不至于造成山体坍塌的线路,做了很多方案。有一天,有个英国人来驻地,告诉我一些中国人打死了动物,破坏了野生动物园保护动物的规定。他还用比较重的口气讲了一句话,说已经把这件事报告了坦政府,今后不允许中国人再来这个地方,铁路也不能往这边走。我告诉他,我们了解情况后,会妥善处理并给他一个明确的答复。这个英国人很生气地走了。我马上用报话机向负责勘测这一地面的坦总队一分队了解情况。一分队的同志告诉我,在他们勘测的过程中来了一群野羊,大家拿着测量的花杆把羊群轰走了,大家也没把这当一回事。这和英国人说的差距很大。于是,我立即找到仲曦东大使,向他汇报了英国人告状的情况和勘测队说的情况。仲大使听了也很着急,立马就去找坦交通部长卢辛迪。仲大使去了不到一小时就回到使馆,马上让我去见他。仲大使告诉我,他同卢辛迪说这件事后,卢辛迪马上回答说,“我们相信中国朋友。你们愿意让线路往哪儿走就往哪儿走。坦桑尼亚就是有那么一些人,爱动物胜过爱铁路。”卢辛迪的这三句话,我记得非常清楚。从这可以看出,坦政府从总统到下面的官员,对我们修建坦赞铁路确实是非常信任的。仲大使讲完后,我心里就有底了,表示会尽量把这条线路定好。由于线路和野生动物园有关,我们采取了很多措施,和后来修建青藏铁路一样,在很多地方留了口子,让野生动物可以来回穿过。

我们还遇到一些工程上的困难。基本的线路选线方法有两种,一种是走山脊线,一种是走河谷线。但姆马段“山不成脉,水不成系”,没有办法照搬这两种选线方法。而且,姆马段没有现成的地图,我们需要测量大面积的地表地形,还要弄清地下的地质情况。因此,我们必须采用根据不同地形、地质特点和当地环境来确定路线的特殊选线方法,既不走山脊线,也不走河谷线,此前在我们铁路史上还没碰到过这种情况。我和同事讨论后形成一个思想,我后来也是坚持按这个思想办,就是线路尽量做在坡底,不要做在坡上。如果把线路做在坡上,由于山体风化特别严重,一旦发生大面积的泥石流,整段铁路就会垮掉。除了避开严重不良的地质地段,线路要尽量走在一个稍低的河谷里。

左图:1992年,坦赞铁路技术合作期三国政府代表团会谈时在赞比亚总统府合影,第二排左第二人是陆大同;右图:1971年陆大同摄于赞首都卢萨卡

这样选线也有问题,因为这里水流不是很通畅,千百年来山坡的植物、岩石、泥土等都沉积在水沟里,形成了沼泽,我们称之为软基,就是说,地基是软的。这对铁路的稳定造成了威胁,铁路不稳是要翻车的。所以施工单位去了以后,根据地质特点提出了治“三烂”——烂泥塘、烂隧道、烂桥基。修隧道就要打洞,打洞不怕石头硬,就怕石头软造成塌方。建桥基时要先修沉井,要往地下延伸很多,淤泥积起来有十来米厚。所以施工的指导思想就是要把姆马段修通,得先把“三烂”问题解决好。

在这个过程中,设计单位要和施工单位配合紧密。因为勘测设计的时候不可能为每个桥墩的地基都做钻探,只能代表性地钻探,但是施工的时候要大面积地开挖,所以在施工过程中经常会改变方案,这就要修改设计图纸。这项工作当然由设计单位来做。我们就叫设计配合施工。由于时间很紧,常常施工人员一边施工,另一边设计单位马上设计图纸,然后交给施工人员。有的地点还要改变工程,本来应该填土的,但下面淤泥太多,只能改为建桥,这样只要打下桥墩就行了,而填土的话,那么大的面积容易沉陷。

那有没有填土的地方呢?有的,在一些地段就采取另外一种办法——“柴排”。这是施工队的一种工程方案,比如某一处是软基,但软基不是太深,也就是两三米或三四米,那就捆一些原木放上去,在旁边再挖一些沟,之后填土。我们在国内听老人讲过,松木在水里千年不腐。非洲的木头也有这种特点,泡在水里不会腐烂。当然我们还会采取其他一些措施,这些措施是我们设计人员和施工单位一起研究出来的。

姆马段是我们修坦赞铁路特有的技术难题,我在国内修了差不多二十年的铁路都没有碰到过。铁道部为此挑选了在山区修路最有经验的第二工程局,组织了三个施工队伍,可以说是尽了全力。

左图:作者(右一)参与的三国第八次会议,地点为赞卢萨卡;右图:坦赞铁路工程人员在赞比亚的新卡皮里姆波希站合影,左一是陆大同,其他为国外领导成员,摄于1976年7月(作者提供)

坦桑尼亚给中国勘测队发放枪支

1968年,我们有个叫李锦文的工人在野外作业时被一头独行的野牛顶伤。尼雷尔听说后,立刻作出给中国勘测队发枪支的决定。这是一个重大的举动。有些西方人就说,新中国政权是靠枪杆子打下来的,尼雷尔总统怎么能把枪支发给中国勘测队员呢?这个决定说明了尼雷尔充分相信中国政府,相信中国领导人,相信中国工程技术人员。我认为这是史无前例、国际上独一无二的事情,我忘不了这件事。

我们配了枪以后,对枪的管理很严格,采取了几项措施,比如枪有长枪,有短枪,长枪发给工人,找原来在国内参过军、拿过枪的工人来负责管理,短枪发给干部。总的一条原则是,只有在真正受到野兽侵袭、不得已的情况下,才能用枪自卫,其他任何时候都不能用。这是作为严格的纪律来执行的。我们到一定的时间都要检查枪是不是完好,子弹是不是齐全。如果子弹少一颗,那颗子弹到哪去了,什么情况下用的,都要讲清楚。因为管理得非常严格,我们没有因枪而出过任何事情。

我在姆马段的原始地带勘测时就带着枪。有一天晚上,我们背着行李、带着干粮到了一个地方,就地躺下休息。不久,我们看到远远的山头上有一对像灯一样发亮的东西,好像是野兽的眼睛。野兽是很怪的,成群的还好,最可怕的是离群的孤兽。一个同伴拿起枪来准备放。我就说等等,看情况怎么样再说。我的想法是,一定要打准,万一打不中可就糟了。还有一个顾虑是,如果不是野兽的话,放枪就不应该了。后来我们发现那对眼睛慢慢往下移,再后来我们终于明白了,所谓的野兽眼睛原来是两颗星星!

除了野兽之外,当地对我们还有一个比较大的威胁就是车祸。我们国内的开车习惯跟坦桑尼亚不一样,我们是靠右侧行车,方向盘是左舵,而坦桑尼亚是靠左侧行车,方向盘是右舵。另外,坦桑尼亚的道路情况很不好,当时的大北公路是从赞比亚开往达累斯萨拉姆的唯一通道,是沙石路面。

车祸一般发生在超车的情况下。我们的车都是国内运来的,方向盘在左侧,而坦桑尼亚是左侧行车,因此在超车的时候,我们的司机看不到对面来的车。而且当时大北公路上跑的车大都是60吨的大货车,车身有二三十米长,车速也很快。当地司机不会因为你超车而放慢速度,所以超车时就要比大货车开得更快。这样,经常出现的情况是,刚超过去对面就来车了,根本让不开,而且因为是沙石路面,大卡车一开就沙土飞扬,把视线全部都挡住了,看不见对面来的车。

当时,严重的车祸有好几次,一次就牺牲几个人。我们在援建坦赞铁路过程中牺牲的同志,有因病牺牲的,有在工作中牺牲的,但总的看因车祸牺牲的比重是最大的,占到了百分之六七十。

还有疾病的威胁,特别是疟疾。疟疾在非洲很普遍。当地的疟疾和我们国内的不一样,叫作非洲疟疾。我们国内的疟疾用奎宁就可以治,但奎宁对非洲疟疾起不了作用,需要特殊的药物。后来国家专门找研究部门研制出治非洲疟疾的药,叫青蒿素。得了非洲疟疾打摆子,并不是打一次就完事,有的人一年内要打好几次摆子,说不定什么时候就会打,一发烧都是四十多度。当时我们都有驻队医生,在施工期间还从国内铁路医院抽调比较好的医生,配套建了两家大医院,一个在达累斯萨拉姆,一个在姆皮卡。另外,我们还做了一些疾病预防工作。但是带了疟疾病菌的蚊子是防不胜防的,有的人还是经常打摆子,可这些同志真是不错,退烧以后马上出工。

在铁路建设中因工程、疾病、车祸等牺牲的援外同志共有69人,他们长眠在坦赞大地上,我一直深深怀念他们。

援坦中国专家公墓

三国人民共创坦赞铁路语

修建过程中,也有一些非常感人的事情。

有一次,我们到了一个叫伊法卡拉的小镇,镇上有一座小房子,没有门,只有一个牌子挂在木杆上。我们就过去看看,结果发现这是一所学校。这所学校比我们现在一些贫苦偏僻地区的小学还要差得多,没有正规的桌子,只有土台,没有黑板,只在墙上涂了一些黑的油漆。我们看了,心里很不好受。

我们进去的时候,学生正好在上课。有男孩子,有女孩子,大概二三十个。我们先跟老师介绍自己。翻译告诉我们,老师知道中国,但只知道中国在亚洲,不清楚具体的地理方位,学生更是不知道在世界上还有一个叫中国的国家。这时,老师让学生们站起来。学生都很自觉,光着脚站起来,有的拿破脸盆,有的拿铁罐。老师让他们排好队之后,他们开始唱歌,唱得非常好,有主调,有和声,还有人敲盆、跳舞。这等于是欢迎我们。我们和老师进一步交谈时,老师说,政府告诉他们,中国朋友是来帮助他们修铁路的,要热情地欢迎中国朋友。政府还告诉他们,凡是地上打的木头桩子,都是修铁路的标志,要保护好。我搞了那么多年铁路建设,知道在国内打的桩子经常会丢失,但在坦桑尼亚很少有丢失的,真是很不容易。我们确实很受感动,从总统到普通民众对我们都是非常友好啊。

在姆马段的选线过程中,有一个当地年轻人跟着我们做些辅助工作。有一次过河的时候,他主动蹲下来,要背我过去。我怎么能让他背呢?翻译就跟他讲,你不要背了,我们自己都能过河。但他还是要背,还拍拍肩,表示自己有力气,可以把我背过河。我们当然是不同意了。后来才知道,年轻人的爷爷在这个地方背过白人过河。当年白人是手里拿根鞭子,一边抽烟一边让他爷爷背过河。年轻人说,他爷爷把这件事讲给他爸爸听,他爸爸又告诉他,凡是外国人来,就要主动背他们过河。听他讲了这个故事,我们深有感触。他的感触更深,因为他心里有比较,白人种族主义者是怎么对待他们的,中国人又是怎么对待他们的。年轻人见我们还是不让他背,沉默了一会儿,就跑去砍树,想把树砍倒横在河面上,让我们从树上走过去。他的做法让我们很感动,于是我们同他一起砍了两棵大树放在河面上,大家一起过河。这是很难忘的。我们和当地人的关系不是主人和奴隶的关系,而是一种友好的、互相帮助的关系。作为我们来讲,更应该无私地帮助他们,把工程做好。

坦赞铁路的建设光靠我们中国人是不够的,当地人也发挥了不少的作用。有些地段缺石头,铁路沿线很少有集中的山头,采石场不多,石头都要远远运过来。另外铁路路基的边坡要种草皮防护,草皮也要从很远的地点运过来。这些靠我们中国工人是不行的,我们没有那么多的人手,都是靠当地老百姓。他们把这些石块、草皮顶在头上,送到我们铁路沿线来的。当然我们会付点钱,不多,但已经令他们很高兴了。这样一传十,十传百,当地百姓都来运。所以坦赞铁路不单是中国人建的,当地人也参与了,而且起到了很大的、很好的作用。这不仅解决了工程的需要,而且让我们同当地人之间又多一层了解,关系更紧密一些。这个影响可不是一时的,而是长期起作用的。

1975年第四季铁路全线铺轨通车后,铁路工作组部分领导和坦赞铁路联合机构部分领导,穿着坦桑尼亚服装,合影与坦桑铁路达累斯萨拉姆客站前,后排左三是陆大同

我们在施工期间,吸收了当地工人。称他们为工人是带引号的,因为他们没有技术,都是靠我们手把手教,从短期培训班里带出来的。而且,我们把当地工人的生活也安排得很好。当地人有一个特点,就是没什么计划,有点钱马上花掉,去喝酒、跳舞等。我们给他们发工资、他们经常是半个月就花光了一个月的工资。怎么办?我们工地的同志们就给当地工人弄了个储蓄箱,每个人有一个户头,让他们把钱存进去,要用的时候再拿,像个小银行一样。我们告诉他们,要攒钱,不要上半个月连下半个月的钱都用完了,要把攒的钱带到家里去,给家里人用。

我们之间的友谊是在工作和生活中逐步建立起来的。刚开始,双方连语言都不通。当时翻译还是不少的,大概有一百多个,多数是英语翻译,少数是当地的斯瓦希里语翻译。但我们的施工队伍在最高峰的时候有1.6万人,而且工点很多,不可能每个工点都配上翻译。我们的工人跟当地工人在一起,有时就靠手势、靠表情来表达。这样就逐步形成了一种特殊的语言,我们称之为“坦赞铁路语”,它是英语、斯瓦希里语和中文这三种语言结合而创造出来的语言。以一句很简单的句子为例,“中国朋友好”,“中国”用英文说是“China”,“朋友”用斯瓦希里语说是“拉非克”,“好”就是中国话的“好”。这样连起来就是“China拉非克好”。这不是三种语言的结合吗?

当然工作中还有很多例子,比如怎么施工、用什么工具,都可以用这种语言表达出来。有这种语言以后,我们的工人跟当地工人之间的感情更浓厚了,不仅工作中的交流问题解决了,就是在平时生活当中大家也能开开玩笑,非常融洽。有的同志工作了两年要回国,临别的时候,和当地工人互相拥抱,有的还掉了眼泪。还有老师傅带当地徒弟,双方结下很深的感情,已经不是一般的友谊了。

作者夫妇和三个子女(作者提供)

移交铁路后碰到国内唐山大地震

我比较幸运,在援建阶段没有碰到天灾人祸的大事。但是在1975年铁路通车后到1976年上半年是铁路试运营阶段,我碰到了国内唐山大地震。

铁路正式移交的时间是1976年7月14日,出席的中国代表团团长是孙健,副团长是方毅。移交证书是方毅签署的。参与办理移交的人员非常多,来自五个方面,一是坦桑尼亚政府,二是赞比亚政府,三是坦赞联合机构,四是中方工作组和指挥部,五是中国使馆人员(包括经参处人员)。坦、赞两国达成协议后,派了官员、专家、技术人员来参加验收和移交。为了妥善完成移交工作,我们边铺路边进行自我检查,一是检查设备配套,二是试运营。试运营期间,我们实际上已经为坦、赞两国办理了一些运输作业。那时的检查是很严格的,各行各业的专家都来检查,所以规模非常大。光是办移交的文件,一摞一摞摆得好高,每个文件都要印好几份,三个国家都有。

因为担心铁路还有些问题,援建人员在坦赞铁路移交后并没有完全撤离,其中工程人员留下的不多,大部分是试办客货运输的管理人员。1976年7月28日唐山大地震发生了!坦赞铁路所有的运输管理人员都是从国内铁路局抽调过来的,其中坦段的大量人员来自北京铁路局,很大一部分人的家都在京津唐地区,这恰恰是唐山大地震波及的范围。知道大地震后,大家很担心家里的情况。

在这种情况下,使馆和铁路工作组商量后决定,凡是中层以上的干部,即便家在这个地区,也不能动摇,至于基层单位的人员,如果家在这个地区,可以优先安排回国。这样,我们留下的人员就有大的调整。我们连续发了几份电报给国内,告知国内接待这批回国人员,同时赶紧组织远洋轮船,安排这些人回国。当时铁道部和外经贸部都告诉回国的同志,到广州后不要马上回家,要听组织统一安排,等京津唐地区的情况稳定后再回。但是有一些同志很着急,没有通过组织自己就回家去了。到唐山后遭遇余震,去世了。我们后来听到这些消息,心里很不好受。如果他们听从组织的安排,有秩序地回家,也不至于有那么大的牺牲。

出席坦赞铁路移交仪式的中国代表团原先是准备在坦、赞两国还要活动一段时间。地震发生后,我们就和代表团商量怎么办。代表团成员李轩跟我们讲,代表团会尽快回国,并将组织人员到每个援外人员的家里了解情况,凡是家人在的,哪怕只会写几个字也要让他们亲笔写一张纸条,告诉援外人员家还在,国内会派专人把这些信息带到国外。代表团回国以后,确实把这个工作做得很好,不到十天一些消息就反馈回来了。为此国内是做了大量的工作,那么多援外人员,逐个到他们家了解情况,然后集中这方面的信件派专人送到国外,这确实不容易。

当时,我的家就在天津,我在国外没有接到家里报平安的信。使馆和工作组明确规定中层以上人员不能动摇,即使没有这个规定,我也不会随便走掉的。于是我写了一封信给一位在北京第二外国语学院当副院长的同学,问他有没有可能到天津去看看我的家,如果我的家找不到了,或者根本没有了,请他一定把情况如实反馈给我。我的同学人很好,他去天津了解到我的家已经塌掉了,但是人还在。等我得到这个消息时已经接近9月了。当时我和一起在国外的同志们的心情是一样的,家里有信来就比较安心,没有信来就提心吊胆的。

回国后,我也找不到家人,心里特别着急。其实家属们已经被集中在一个临时过渡的安全棚里。我妻子也联系不上我,只能让我的小儿子在老家废墟门口等,他们觉得这是我肯定会去的地方,就这样,我们一家人好不容易才见了面。

左图:坦赞铁路局办公楼内悬挂的三国领导人头像照片;右图:赞比亚前总统卡翁达接受访谈

铁路建成后的世界性影响

中国援建坦赞铁路影响了世界。除了在坦、赞两国,这个工程还在其他很多发展中国家获得了积极反响。对于这些发展中国家来说,中国并不是富裕的国家,却帮助非洲国家搞这么大的工程。他们因此认识了中国,主动跟中国建立外交关系和友好合作关系。20世纪70年代初,联合国对“联合国大会2758号决议”进行投票表决,坦桑尼亚的代表穿着中山装参加投票,除极少数国家外,非洲绝大多数国家都投了赞成票,中华人民共和国政府成功在联合国取代“中华民国”政府。

1999年,我们几位参加过坦赞铁路建设和管理的同志回访坦赞时,不仅看到铁路工程的稳固完好,同时受到两国政府的热情接待,并与当年共事的政府官员、技术人员畅谈往事,共叙友谊,倍感亲切。特别是我们所到铁路沿线,当地居民远远地就向我们招手,高呼“奇那,拉非克,你们好!”(中国朋友你们好)的坦赞铁路修建中的专用语,并邀请我们到他们家去做客。他们中有的已年老,有的是青年和幼童。虽然这些青年和幼童没有参加过当年的修路,但从他们的长辈的言传中知道中国帮助他们修建了这条铁路,中国人是好人。这种友好情谊已经在坦赞两国人民心目中代代相传,使我们深受感动。

同时,它也影响了西方国家。坦赞铁路通车后,我们在整理坦赞铁路的历史时专门访问尼雷尔,他告诉我们,美国人曾跟他讲,美国愿意帮助坦桑尼亚修建铁路,但是有个条件,就是要把中国人赶出去。当时,也有一些媒体报道,说中国把共产主义输出到了非洲。还有一种谣传,说尼雷尔要接收2000名中国移民。这是无稽之谈。也正是要粉碎这样的谣言,我们该撤回的人都撤回了。为了铁路建成后便于两国人员自行管理,从他们的中学生中选派了200名学生到我国北方交通大学学习。我们又在赞比亚援建了一座中级铁路技术学校,由北方交大轮流派教授授课。我们还组织专业人员编写了一整套坦赞铁路运行管理规程。

2013年,习近平主席访问坦桑尼亚,在公开演讲时提到要弘扬坦赞铁路精神。对于我们这些参加过坦赞铁路建设的老同志来讲,这是对我们工作的肯定,大家听了以后很振奋。什么叫“坦赞铁路精神”?我想了很久,觉得可以简单概括为两句话。第一句话是“无私奉献”,可以说我们国家的援建工作发动了国内的各行各业,不惜代价、倾尽所有地去做这件事。第二句话是“友好合作”,这是三国政府友好合作的结晶。没有当地政府的支持,光靠我们也是办不成这件大事的。

今天的坦赞铁路,客运是很饱和的,货运因南部国家独立后,通道畅通,货运分流和赞比亚铜产量减少而降低,加之铁路自身管理欠善,维修养护较弱,以致收入降低,经济有所亏损,经改革和改善后,它仍不失为一条好的铁路。

为建设这条铁路,中国政府提供无息贷款9.88亿元人民币,现在国内有些人认为我们援建坦赞铁路的钱是白花了,西方媒体也说坦赞铁路停摆了。我认为,要客观地、以历史唯物主义的观点去看待援建坦赞铁路的深远意义,坦赞铁路正式通车10周年时举行了庆祝活动,我参加了。赞比亚总统卡翁达将这条铁路喻为“生命线”,他在活动上说:“患难知真友,在我们困难的时候中国帮助了我们……坦赞铁路已经完成了它的政治使命。”他提到的“政治使命”,既包括解放南部非洲,又包括在他们国家最困难的时候坦赞铁路帮助解决了粮食紧张、经济困难等问题。他还说:“这条铁路阶段性的任务已经完成了,它还要继续为非洲的中南部发展做贡献!”

联合国曾经专门组织过一个小组去考察坦赞铁路,给的评价是:“这是非洲最好的铁路。”这句话我认为比较符合实际,是客观公正的。我们不能说坦赞铁路是世界上最好的铁路,但说是“非洲最好的铁路”,却一点不假。

坦赞铁路地图,始于坦桑尼亚的达累斯萨拉姆站,终于赞比亚的卡皮里姆波希站,全长1860.5公里

(题图为1976年7月15日,我国政府代表团成员及使馆人员和援建铁路工作人员合影,后站立第一排右第七人是陆大同)

(除注明为作者提供之外,其他图片都源自《中非关系史上的丰碑——援建坦赞铁路亲历者的讲述》一书)

(作者为原援建坦赞铁路工作组副总工程师)

责任编辑 杨之立