化学实验探究教学有效性策略浅析

2016-12-07梁敏

梁敏

化学是一门以实验为基础的科学,科学探究是高中化学学习的中心环节,化学实验是发挥学生自我探索知识的昀理想的途径,探究性实验就是探究式教学的一种主要模式。《普通高中化学课程标准》中指出:“通过以化学实验为主的多种探究活动,使学生体验科学研究的过程,激发学生学习化学的兴趣,强化科学探究的意识,促进学习方法的转变,培养学生的创新精神和实践能力。”

所谓“有效”,主要是指通过教师在一段时间的教学后,学生所获得的具体进步或发展。教学有没有效益,并不是指教师有没有教完内容或教得认不认真,而是指学生有没有学到什么或学生学得好不好。如果学生不想学或者学了没有收获,即使教师教得再辛苦也是无效教学。同样,如果学生学得很辛苦,但没有得到应有的发展,也是无效或低效教学。那么,怎样提高探究性实验教学的有效性?

一、对高中化学实验进行科学分类,培训学生的基本实验技能,打好学生有效探究基础

教师要认真备课,遵循先部分探究再整体探究的原则,根据学生的实际情况和具体研究实施情况,对现行的高中教材实验进行分类,并培训学生的基本实验技能。

在教学实践中可把实验进行如下划分:

第一类,是验证性实验,没有必要进行探究,或者只对实验材料进行一定的探究。如金属 Na与 O2的反应 Al与 O2的反应等。

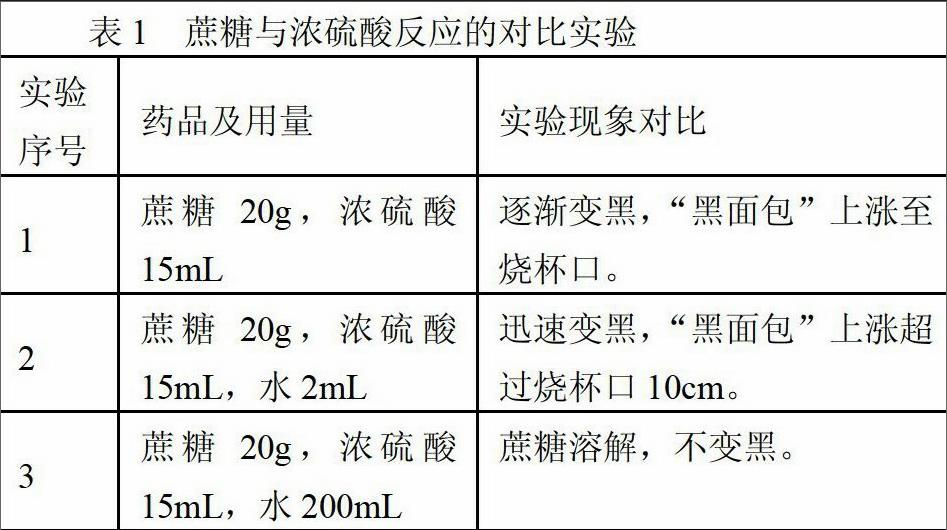

第二类,探究性实验。对探究实验目的的思考是实现有效性教学的前提。人教版必修 1第四章第四节中有浓硫酸和蔗糖制成“黑面包”的经典实验。怎么做这个实验取决于为什么要做这个实验。这是一个能综合体现浓硫酸的吸水性、脱水性和强氧化性的好实验。实际课堂教学时可引导学生从浓硫酸的脱水性与氧化性、吸水性等分步展开探究。

通常的做法是只做实验 2,但是科学实验是培养学生思维的良好机会。从这个目的出发,我们才能将实验做得更具科学性,使实验的教学功能更有效化。

第三类,家庭小实验。家庭小实验题材选择注重与科学、社会、生活的联系,主张“活动中心论”,让学生在宽松、和谐的氛围中发展创造个性和创造思维,着重培养学生关心自然、关心生活和关心社会的情感和创新精神。

比如必修 1选编七个,分别为:收集、制作不同材料的实物标本;用研细的碳酸钠晶体和硝酸铵晶体制作“冰袋”;用碳酸钠、碳酸氢钠与某些固体酸性物质混合制作发酵粉;白纸显字;测定雨水 pH;利用易得物品自行设计实验,证明悬浊液或乳浊液分散质不能通过滤纸,胶体能通过滤纸;自制豆腐。

必修 2选编六个,分别为:制“水果电池”;自制烷烃的分子模型;催熟水果;巧除水垢;自制甜酒酿;区分羊毛织物和化纤织物。

选修 3选编两个,分别为:利用易得材料观察晶体的生成;利用泡沫塑料、萝卜、竹签等材料制作分子模型。

学生的实验技能参差不齐,难以完成正常的实验任务,所以教师首先要了解学生基本实验技能的情况,然后对学生的实验技能进行培训。学生能够较为熟练地使用实验用具后,就可进行探究性实验教学的初步研究。

二、积极创设问题情境,创设实验条件,有效激发学生探究欲望

教师通过问题情境的创设,使学生明确探究目标,给思维以方向;同时产生强烈的探究欲望,给思维以动力。

教师在设计问题情境时要力求体现“五性”:

首先是挑战性,引起冲突,产生不平衡,提出能力挑战。

其次是趣味性,富有趣味,激发学生学习兴趣,引发学生积极思维。

第三是开放性,解题思路灵活多样,问题答案不一定唯一。

第四是差异性,关注个体差异,适合各层次学生,由浅入深地做出回答。

第五是实践性,伴以个人或小组的探究实践活动,寻求解决问题的方法。

对于问题情境中所隐含的问题,教师不要简单地直接给出,应该让学生在学习实践活动中自己去发现、去提出。学生自己发现问题更贴近其思维实际,更能引发其探究。如实验钠与水的反应,因太多的教辅都喜好将实验现象小结为“浮、熔、游、红、响”等几个字,学生往往不假思索地附和。但钠变成小球是易于观察到的现象,要描述为“熔成小球”便是要经过理性思维的。课堂上我曾和学生有过这样的对话:

师:钠为什么会变成小球?

生:因为它与水反应,外面的钠被消耗了,均刀地被消耗。

师:(演示)切一块钠的小方块投入水中,迅速变成小球在水面游动。

生 1:是尖角处消耗得多,所以昀后被“削”成小球了。

生 2:好像不是被“削”出来的,似乎特别圆而且光滑。

师:不是被“削”出来的话,会不会是自己“撑”出来的?荷叶上的露珠为什么是个小球?

生 1:表面张力……难道钠成液体了?

生 2:是成液体啦!我用手指捏它了,又热又黏!

(学生都戴着医用乳胶手套做实验。)

这样,通过理性思维将“熔”字分析出来,使实验教学更有效,更能发挥科学引领的作用。

三、引导学生主动参与探究过程,营造自主探究的思维环境,有效深化学生的学习兴趣

在化学探究实验中,学生是主体,教师是主导。教师在设计实验教学程序时,应认真构思好学生观察过程中的每一个环节和符合学生实际的教学方法,对实验中出现的问题、现象、失败的原因要尽可能考虑细致,尽可能多设置几个“为什么”,以激发学生自主探究的学习兴趣。

提高化学探究实验的有效性,需做到“三要”:

一要课前预习。每个实验前,都让学生充分认真地做好预习,尽量使学生对实验应该达到的结果,所用的实验方法做到心中有数。例如“探究温度对 KI的氧化速率”的实验,可引导学生根据教材提示,先进行实验设计,然后小组讨论,昀后以小组为单位形成实验方案进行实验。通过预习,可促进学生的学习主动性,提高其对化学实验的兴趣。

二要课内动手。实验课突出的特点是个人活动。如果学生对实验无兴趣,或是因人多仪器少而无机会动手,或是教师对实验施加过多的干预,剥夺学生个人操作的机会,造成学生假参与等,都将影响到实验课的效果,丧失实验的意义,因此,必须引导学生积极动手、动脑,参与实验,设法避免和防止不动手和假参与现象的发生。

三要课后总结。实验课并不单单训练学生的动手能力,更重要的是学会思考,学会学习,因此实验后还要进行讨论与小结。“催化剂对化学反应速率影响”的探究活动,实验后各小组汇报实验方案及实验现象,小组间进行讨论。有些学生对某方案中存在的一些问题提出质疑,要求汇报的同学给予答辩。讨论后,教师进行评析、小结,并展示方案。这样的“汇报与答辩”不但可以锻炼学生的表述能力和组织能力,分析问题和解释问题的能力,还可以培养学生审慎细密、条理清晰的思维习惯。在质疑、修正中,学生的创新思维得以激发。

探究性实验教学的有效性是多方面的,但归根到底,学生有所进步或取得发展是衡量教学有效性的唯一标准。如何提高化学探究性实验教学有效性是一个等待我们不断实践、努力探索的永恒课题。

参考文献:

[1]宋心琦.化学实验教学问题[J].中学化学教学参考, 2011(11).

[2]保志明.对元素化合物实验教学功能的思考[J].中学化学教学参考,2012(0 6).

[3]周仕东.让学生在现实生活中找到化学[J].中学化学教学参考,2003(01).