不露痕迹的表达是最高表达

2016-12-07李泛

李泛

本届艺术类参评作品在内容和形式上有哪些创新?

金像奖不同于其他摄影比赛之处就在于,它是将“评人”与“评作品”相结合。一个有影响力的摄影家,曾经引领过潮流,当下再来参评,我们要承认他的影响,但不能单纯地把他过去的成绩作为全部。

这就要提到创新——思想的创新,手法的创新。这次参评的作品中出现了很多摄影工艺,如蓝晒、湿版、火胶棉等,这些摄影传统技法一直为摄影人所传承是好事儿,也令数字时代的摄影人有了更多元的体验。我们在运用这些工艺的时候,要记住的一点是——摄影的关键还是在内容,影像本身必须能够承载你的思想和表达,这样使用特殊工艺才有价值。

我们现在常提到原生态,希望摄影也能回归到原生态,回归到生活本质中去,离生活越近离艺术越近,脱离生活的艺术是空中楼阁,没有生命力的。

用新的手法、新的观念,不露痕迹的表达才是最高表达。

评选过程中,评委们多次提到了作品的呈现方式,请您谈谈后期输出对于一个摄影人意味着什么?

本届金像奖艺术类参评作品中,有很多制作精良的作品,在色调的调整方面非常专业,而且采用了非常专业的纸张,如德国哈内姆勒纯棉无酸纸输出,呈现出银盐照片的效果。此外,还有用传统手工放大的照片,可以说是达到了目前世界一流水平的工艺。摄影的成本太大了,人力、物力、时间各方面的储备才能造就一张作品。思考很久才会去拍的一个画面,如果随随便便找一个纸张来呈现,那是对自己的不尊重。我们的摄影人喜欢追求相机的高像素,却因为不会后期或者吝啬纸张而忽视了作品的打印输出。殊不知,艺术品最终是要呈现在介质上的。本次参评作品中有些影像是不错的,但最终因为呈现方式不恰当等技术性问题打败了自己。

一个合格的摄影师要学会自己调整照片,调整照片也是要付诸思想的,与拍摄一样是摄影创作环节中不可分割的一部分,不应该交给别人去调整,因为只有摄影师自己到过拍摄现场,也只有自己能还原出现场的感觉。摄影人最忌讳重前期拍摄而轻视后期自己调片。对于摄影师来讲,如果拍摄花费一个小时的话,那至少需要三四倍甚至十倍的时间去研究、调整、编辑,选择最佳呈现方式,并根据参赛要求去投稿。同时也要知道不同输出材质的特性,按艺术品标准去制作,好的介质可以提升你作品的艺术感。

对今后的参评者有哪些建议?

金像奖的评选肯定会产生一定的导向作用,但作为评委我不希望摄影人受这个导向影响。每一届参评人员都应该仔细研究往届获奖作品,以避免趋同。同样,作为评委,也一定要了解上一届的获奖作品,一定要了解中国摄影界的发展、动态、思想、潮流,了解有哪些活跃的人物。金像奖其实也是在对评委的价值观、艺术观做出评价,体现着评委的眼力与艺术水准。

杨国美

1945年出生,江苏省盐城市摄影家协会名誉主席。多年专注于拍摄麋鹿主题的作品,作品多次获奖。先后出版多部摄影画册。曾获得中国摄影家协会德艺双馨优秀会员。

三十年专注麋鹿,用影像为拯救这种濒危物种,为建造麋鹿自然保护区,竭尽全力。参评作品在变幻的光影中倾注了他对濒危物种的关爱之情,呼吁人们保护自然环境,守护美好家园。如果说影像的社会价值、文化价值,如春风化雨、润物无声,对麋鹿的关爱,可谓浓墨重彩、掷地有声!

——林路

陈大志

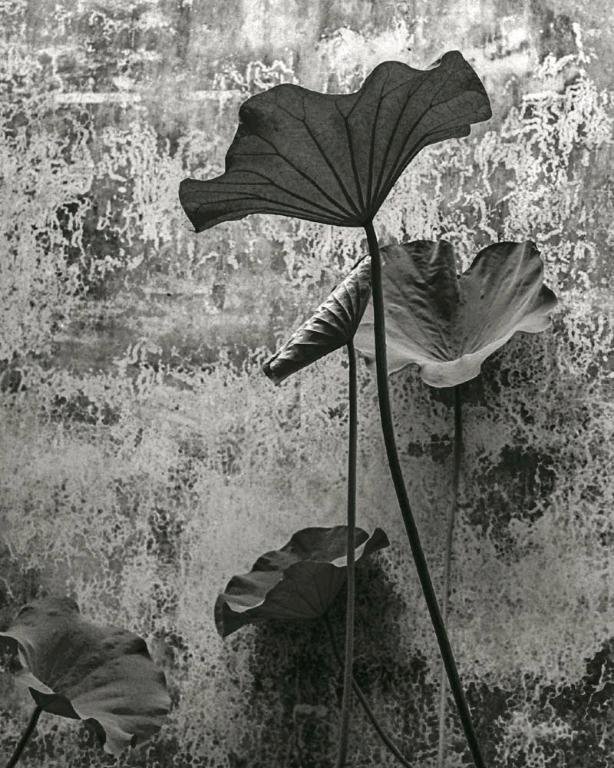

1966 年出生。供职于吉麦岭(北京)投资管理有限公司。专注于“反向区域曝光法”,有多件作品发表获奖。曾出版个人作品集、举办个人摄影展。

利用胶片的颗粒性和线性涂布的特性,通过在前期拍摄与后期制作中的层次压缩,强调线性,形成笔的点、皴和勾勒感,并通过加大反差,形成墨的晕染感,在现代摄影中探寻中国传统画意的境界与韵味。这种被专家称之为“反向区域曝光法”的技法具有创新与独创的价值,得到国内外业界广泛赞誉和认可。

——林路

周梅生

1951年出生,中国摄影家协会理事。从事摄影30余年,擅长人文、地理、建筑、风光类专题,出版摄影画册多部。近年来尤注重“世界遗产影像学”体系的创立与整理,从文化人类学的角度以摄影的方式对于世界遗产进行大量的拍摄与研究工作。

近年来,尤为注重“世界遗产影像学”体系的创立与整理,从文化人类学的视角,以摄影的方式对在中国的世界遗产进行大量的拍摄与研究,对于人类共同财富进行系统的影像表现,以“建立一个概念,完成一个体系,寻找一种方法”为学理基础,以“文献性,学术性,艺术性”为评判准则,在“世界遗产影像学”方面进行了开创性的工作。参评金像奖的作品《北京皇家建筑》和《突尼斯人》从不同的文化维度体现了独特的艺术价值。

——林路

贲道春

1958年出生,南京空军政治部原专职摄影干事,南京摄影家协会副主席。1979年开始从事军事新闻摄影,多次参加全国、全军重大活动的采访拍摄任务。多次被南京军区空军评为学雷锋先进个人,优秀共产党员。

航天摄影,让我们领略到祖国战鹰的英武与神奇。军事摄影以展现军队这一独特领域、塑造军人形象为己任。作者的这组作品不仅令人赞叹,更传递给人们一种温暖——那就是人民军队守卫的万里海疆,充满着坚实、平静、安详的力量!

——林路

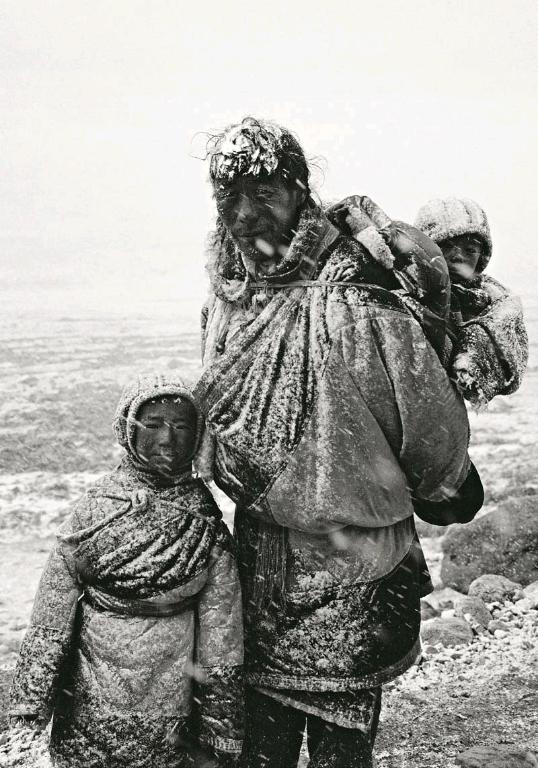

钟国华

1961年出生,深圳市摄影家协会副主席。作品多次获奖,曾获首届“广东省十大杰出青年摄影家”、首届“广东省十大摄影家”称号。

致力于中国藏地人文地理的拍摄,在28年的实践中以独特的摄影语言、鲜明的艺术风格在摄影界享有良好声誉。他的足迹遍及西藏、青海、四川、甘肃等大部分藏族人聚居地,作品以各种胶片10万多张的拍摄积累为基础,以举重若轻的视觉语言,在平静、自然、朴实的画面中呈现藏地僧俗信众日常生活的诗意、尊严和神圣性,从而表达拍摄者对藏地生态、人的命运以及生死轮回的思考,在整体风格上也达到了高度的统一。

——林路

徐波

1963年出生,中国金融摄影家协会常务副主席,秘书长。从事摄影创作20余年,近年来专注于西部航空摄影。2014年被中国金融文学艺术界联合会评为“德艺双馨”文艺工作者。

多年的军旅生活培养了他吃苦耐劳、坚忍不拔的品德和“为人民服务”的思想,这些思想品德深深融入到他的艺术创作之中。《鲲鹏极目》系列作品时间跨度长达十年,作者力图在将三维的空间压缩为二维的平面过程中,实现从抽象到具象、同时又从具象到抽象的完美转化,从而引领观众走进一个充满幻觉却又真实的世界。

——林路

郭际

1960年出生,成都摄影家协会副主席。从事摄影30余载,专注于自然人文地理的拍摄和探索,作品曾上百次获奖发表,出版有多部摄影作品集。

作品《梦之湖》借助生物与自然的完美结合,让人一次次回到太古时代那个未曾分裂的“一”,回到那个无人称的梦境。《山海间》以纯粹的黑白影调让人感受到宏大、雄奇的“大画意”式奔涌,转而深入到对人与环境之间纵览式的观察和隐忧。他的作品作为一种个人化风格的延伸,可以是诗意的,可以是抒情的,可以是犀利的,更可以是水墨的,为中国风景摄影的多元化空间拓展做出了自己独特的贡献。

——林路

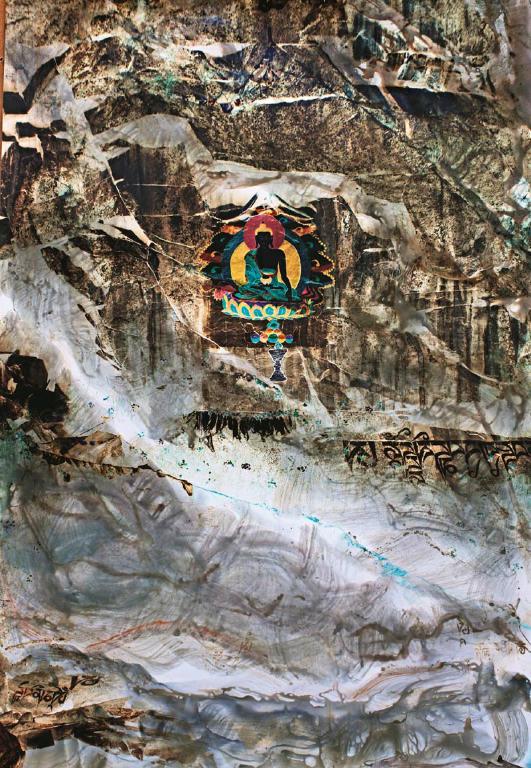

程玉杨

1958年出生。曾任职于《北京日报》、《北京晨报》。2009年开始艺术摄影创作,2010年开始自制2米超大画幅相机。作品被国内外收藏家收藏。有作品被编入美国权威高等艺术教科书。

从事摄影专业工作近30年。早期他在新闻摄影的岗位上勤奋努力,近年又进入了艺术创作的新一轮空间。参评作品或以独特的视角大画幅呈现的方式,用哲理的思考诠释人与自然的关系,或是通过多点透视大画幅负相拼接,成为摄影矩阵美学的先行者,抑或通过奇丽梦幻的色彩、纯真充满魔力的原始影像,颠覆对传统摄影影像的认知。其作品的唯一不可复制也让业界对摄影作品的价值有了重新评估和评判的可能。

——林路