1980年代以来上海城市人口空间分布及其演变

2016-12-07刘贤腾

刘贤腾

1980年代以来上海城市人口空间分布及其演变

刘贤腾

研究人在城市中的居住活动的空间分布及其演变特征,有助于科学理性规划城市。采用上海市第三、四、五、六等4次人口普查数据,首先计算不同圈层的居住人口总量及其人口密度,并全过程地分析3个10年期的演变特征和趋势,发现在不同的城市空间层次,人口变化存在明显差异:在1980—1990年间增长的人口主要分布在核心区,在1990—2010年间增长的人口主要集中在边缘区和外围区,核心区的人口外迁而呈持续下降态势,在1990—2000年间边缘区人口增长快于外围区,但在2000—2010年间,外围区的人口总量增长幅度快于边缘区。其后,针对持续扩大的中心城区的人口密度分布及其变化,采用负指数函数模拟其分布曲线,发现在1990年代以来,体现距离衰减速率的参数b值持续在下降且速度较快,人口密度曲线持续趋于平缓,这潜在地说明居民克服空间阻力的能力在增强。最后,对上海城市居住活动在过去30年间的集聚和扩散所表现的规律性及其内在机制进行了讨论。

人口密度 | 空间分布 | 演变 | 负指数函数模型 | 上海

0 引言

在中国迈向城市社会的过程中,“要认识、尊重、顺应城市发展规律,端正城市发展指导思想”①新华社. 迈向“城市中国”需要系统性综合布局. http://wap.ce.cn/yw/201511/11/t20151111_6972427.htm l. (2015年11月12日查阅)。。正确认识城市发展规律和准确判断城市发展趋势,是科学理性规划城市的前提。城市是人造的,也是为人服务的。研究人在城市中的居住活动的空间分布及其演变特征,不仅能认识城市的空间扩张及其结构嬗变特征,而且其中体现出的规律性能给予规划师许多启示,是城市研究的重要内容。

在我国,城乡人口迁移以及城市人口规模的增长极大地受到国家宏观经济战略和社会治理政策的影响。自1980年代以来,市场经济方向的持续改革逐步放松了对城乡人口流动的管制,代表了先进生产力和有着更高生产效率的城市,吸引了越来越多的农村迁移人口。一方面,城市人口规模持续膨胀,城市空间范围不断扩大;另一方面,城市内部的人口空间分布也随市场经济机制的作用发挥,而必然会出现空间结构上的嬗变。认知城市人口的居住空间分布和探析其演变机制,有助于提高规划在城市治理和创造让生活更美好的城市中发挥更积极的作用。

上海是一座具有全球影响力的国家级中心城市。在1980年,中心城居住人口约有600万,建成区面积仅有160 km²,人口密度极高,中心功能超强,是典型的单中心城市。至2014年,根据最新的统计和调查数据,中心城建成区②根据新一轮上海市城市总体规划(2015—2040)调查,2014年上海市域常住人口超过2 400万人,以外环线为界圈定中心城范围,中心城建成区面积则达600 km²,居住人口超过1 000万。若将已与中心城连绵一体的周边建成区计入的话,上海这座城的面积达到1 250km²,居住人口超1 500万人。面积达到1 250 km²,居住人口超过1 500万。在过去的30年快速城市化过程中,上海城市的规模、形态和结构均发生了深刻的嬗变,研究上海这座城市的人口居住活动的空间分布及其演变特征,是本文的主旨。

1 研究回顾

1.1 人口密度度量, 城市空间结构及其模型

单位土地面积的人口数量为人口密度,该指标是一个反映社会经济活动在空间分布形态及强度的重要指标。时间维度上,指标数值的增减可反映社会经济活动在空间上分布是集中还是扩散的趋势。经验地认为,对于一个具有城乡景观的区域而言,城市是区域的中心,城市建成区的平均人口密度要远高于农村地区;而在城市建成区范围内,位于中心区人口密度最高,城市边缘区的人口密度较低,人口密度分布形态通常是随离中心的距离增加而逐步下降[1,2]。从时间纵断面上考察,随着时间的推移,城市建成区范围内的人口密度会随城市社会经济活动的集聚与扩散而出现增减现象,增减方向和幅度在不同的区位会有不同的特征。

最早认知该现象并进行模型研究是Colin Clark[3],他提出了著名的人口分布负指数函数,形式如下:

式中:x—自变量,指距市中心的距离;

y—应变量,指距离x处的居住人口密度(千人/km²);

b—参数,反映人口密度随距离衰减的梯度;

A—参数,表示理论上的城市中心原点处的人口密度。

该模型后来被Mills[6]、Muth[4]等广泛地应用到包括就业、土地利用和交通等的分布模型中,之后,Tanner、Smeed、New ling 等分别提出了改进或修正模型。但在长期的城乡人口居住迁移过程中,出现了中心区常住人口密度降低,郊区人口密度隆起等郊区化现象,随至城市中心距离增加而逐渐减小的负指数函数拟合性较低。McDonald[5]回顾了1970年代以来的人口密度研究成果,并认为采用Cubic Spline函数对出现在美国等城市的空心化和人口郊区化现象进行模拟较为适应,并建构了含有建筑物建成年数的Vintage模型[9,14]。

1.2 国内研究进展

在过去的30年时间里,我国城市经历了快速城市化过程,人口密度分布及其空间结构发生了巨大变化,这吸引了众多学者的研究兴趣。在1990年代中后期,我国学者利用人口普查资料对具有代表性、数据质量较高的特大城市的人口密度进行了模型的验证研究,如周春山和许学强[19]、WANG和ZHOU[7]、冯健[8]分别对广州、北京和杭州等进行了实证研究。发现各个城市的最优人口密度模型尽管并不完全一致,同一城市的不同尺度,同一城市的不同时期,最优模型均会有所不同,但研究结论均认为:我国城市在单中心假设下,负指数函数的模拟优度较高,能较好地解释大部分的人口密度的空间分布。

综观已有研究可看出,单中心假设下的人口密度函数基本能够较好地描述中国城市的人口密度分布,其中负指数函数的拟合优度最好,能够较好地描述大多数城市的人口分布。尽管随着城市的规模扩张,城市空间形态结构由单中心嬗变为多中心,但次中心的发育程度所形成的能级仍无法挑战主中心。根据吴文钰与马西亚[15]认为,个别城市最优模型虽然并非负指数函数,但拟合优度较好的New ling模型也仍属于单中心城市的人口分布模型。用模型模拟人口密度空间分布,我国学者做出了许多有价值且可靠的贡献。

1.3 对上海的研究

上海自1843年开埠以来,经过170多年的发展,经历了消费城市、生产城市、工业基地、中心城市等几个阶段,上海的城市建设一直都是以单中心集聚式发展为主,其空间扩展呈圈层式发展形态[16,13,17]。对上海城市人口的增长及其空间分布的研究持续受到关注,有的学者关注城市人口的增长趋势和人口结构变化[18,10];有的则利用街道级的人口普查数据对人口密度的空间分布进行模拟[12,14],发现在城市中心区人口密度分布符合负指数函数模型。但吴文钰和马西亚[14]还发现在上海近郊区的都市区内,人口分布模型却从1990 年的Smeed模型转变为2000年的Clark 模型。

本论文在以上研究基础上,利用1980年代以来所进行的4次人口普查数据,对时跨30年的上海人口密度空间分布及其演变进行全过程地研究,并对其内在机制进行探讨。

2 数据与方法

2.1 数据来源

自1980年始,我国基本上每10年会进行一次人口普查。该普查采用的是现住地登记原则,所得数据基本上能准确地反映人口在调查时点时的居住分布状况。笔者收集了自1980年代以来所进行的4次人口普查数据,分别是:“三普”(1982年)、“四普”(1990年)、“五普”(2000年)和“六普”(2010年),普查数据统计空间单元为当时的街道(乡镇/公社)。

其中1982年完成的第3次人口普查数据,笔者是通过查阅上海市城市规划设计研究院历史档案材料获得的。1990年完成的第4次人口普查数据则来源于上海市人口普查办公室编制的《上海市1990年人口普查资料》(中国统计出版社. ISBN:7-5037-0934-0/C.598)。在这次人口普查过程中,由于城乡二元管理体制原因,所编制的人口普查资料并未将乡/公社的农村人口统编在内。笔者查阅相关资料后,发现1990年与1980年时的街道(镇/乡)的边界基本一致,因此,根据已有的人口总量统计数据剔除已公布的街道(镇)人口数据之后,将未纳入统编在内乡村普查人口按照1980年时各乡占比进行分配。这两次的人口普查数据空间单元组成为:118个街道,44个镇,202个乡/公社和12个农场,共有376个数据点。

在2000年,由于社会经济空间发展的不均衡和合理配置区域资源的需要,上海市对街道(乡镇/公社)级的区划进行了一次较大幅度的调整,郊县乡镇已从212个调整到目前的112个,平均面积为56.76 km²,市中心城区街道从75个调整到71个,平均面积约为3.06 km²。这两次人口普查数据空间单元共有283个。

2.2 度量方法

在2.1节中指出,人口密度指标定义与计算虽简单,但要度量出能真实反映人口密度空间分布的指标值,必须确保有较好的空间划分方法,并能保证足够好的空间精度及与空间相匹配的人口统计数值。

生产生活活动在空间上的集聚而形成中心是城市的内生特征,以中心为圆心进行同心圆式的圈层分析城市的空间结构是许多研究学者通常采用的方法。本课题以人民广场的国际饭店大堂中心作为研究范围的几何中心(该中心也是上海市地理坐标体系的原点),以一定的宽度作为环带间距(图1)。各环带将覆盖不同的街道(镇)的形心,合计其人口总量,并除以环带陆域面积,即得各环带上的人口密度。公式如下:

式中:

Di—指第i环带的人口密度;

Pij—指在i环带中的j街道人口数;

Ai—指第i环带的土地面积。

上海市的街道(镇)范围边线均为不规则的多边形,大小不一,空间相邻也犬牙交错。其内的人口分布因用地性质及开发强度的不同而不可能是均质分布的。在保证数据解释力的前提下,必须对高度复杂且无规律可循的数据进行简化处理。本研究从以下3个方面进行空间数据统计的优化。

图1 空间圈层划分示意图

(1)假设街道(乡镇)内的总人口是集中在形心点上,并将该街道(乡镇)的总人口全赋值给形心点所在环带。因此剔除了范围边线不规则和行政区划微调所带来的干扰。

(2)为避免街道(乡镇)面积过大、环带宽度过窄而造成的空间统计上的显著误差,根据中心城街道的平均面积只有3.06 km²左右(近似1.75 km×1.75 km的正方形),初步估算环带宽度为2 000 m时会将误差减小至最小。

(3)行政区划调整后郊区乡镇的平均面积较大,超过50 km²。若仍沿用中心城的环带宽度必然产生较大误差,因此,我们将其放宽至5 000 m²。但该宽度仍不足以覆盖一个乡镇的大部分面积,为保证空间统计的精度,我们对比了行政区划调整前后的郊区乡镇边界,发现郊县乡镇的撤并基本上是整建制的撤并,未出现一分为几的情形,因此,就采用撤并前的乡镇边界及其形心点。经过如此处理,可大大降低空间统计上的误差。

基于以上分析和度量方法所得结果,接下来将从市域和中心城区两个层面对居住人口密度的空间分布及其演变进行考察。在市域层面着重考察各圈层的人口增减情况,分析3个10年期的人口密度变化特征;在中心城区层面则利用负指数函数对建成区范围内的人口密度进行模拟,试图分析1980年代以来距离衰减速率的变化,并探讨其内在动力机制。

图2 市域空间层次划分示意图

3 市域分析

3.1 市域空间层次

旨在疏导远距离、快速小汽车交通需求的内外环线建设,不仅在形态上愈加强化了圈层式发展格局,而且极大地影响了城市空间管理政策的差异化制定,在心理和观念上进一步给予普通市民清晰的空间界定。上海在长江南岸的辖区面积约为5 000 km²,本文根据建成区人口密度和形态划分为核心区、边缘区和外围区3个层次(图2)。

核心区大致范围为在1994年通车的内环线以内的区域,该区域是上海作为全球城市和区域发展龙头的核心,金融、贸易、保险、公司总部、高档商品零售、酒店餐饮等高端生产性服务设施大部分集中在该区域,面积约114 km²,全市80%的30层以上的超高层建筑也集中在此区域,所对应的圈层半径为6 km。

边缘区是指内环至外环间及外环线外侧周边地区,即通常所说的中心城及周边地区的区域。经过20多年的社会经济持续高速增长以及有临近核心区的区位优势,该区域的土地得到高强度的快速开发,目前已经与中心城形成蛙跳式的连绵型建成区。从通勤活动范围和职住平衡角度来看,边缘区与核心区在功能上构成了一个整体。边缘区的边界所对应的圈层大致为18—20 km。

外围区则是指边缘区以外、市域管辖范围之内的广大郊区,主要分布有郊县新城、城镇、大型工矿区和量大面广的农村。该区域尽管有嘉定、青浦、松江、闵行、金山、南桥和南汇临港等新城,但这些新城仍保持着较为独立的社会经济活动组织和功能体系,职住平衡和自给自足程度仍然很高,且中心城与新城之间有大面积的农林用地,并没有形成连绵一体之势,因此本研究将此区域视为外围区。

3.2 居住人口分布及其演变

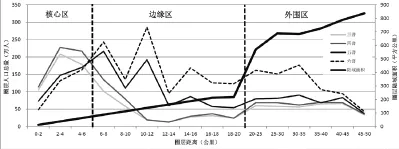

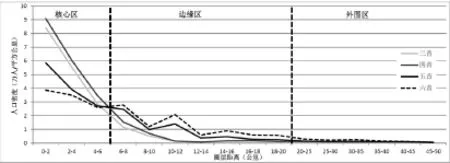

在计划经济时代(即1980年代以前),严格的户籍管理和口粮配给制度使得上海的人口增长主要以自然增长为主,期间因国家经济政治动荡,开展知识青年“上山下乡”运动一度使得城市人口规模有所下降及波动。1982年完成第3次人口普查所得数据基本上反映了上海在改革开放前处于高度计划经济时代的人口分布。1980年代开始的市场经济方向的改革政策逐步放松了对城乡人口流动的管制,城乡间和区域间人口流动速度和规模逐步在提高和扩大。根据4次普查数据,分析上海市域3个10年期的人口规模和密度变化情况(图3,图4)。

第一个10年期,即对比1982年和1990年两个时点的人口普查数据。在这一时期,始于农村的改革开放政策直至在1980年代中后期才在城市试点推行,受户籍管理和口粮配给的严格管制,城市生产效率高和收益高等优势所具有的潜在优势并没有直接转化为趋之若鹜地吸引农村人口迁徙的显在现象。但在统计上,在这10年间,上海总人口仍新增了近百万,其主要原因是“上山下乡”的知识青年返城(据统计,返城知青规模达50多万人③该数据来源于上海青年志编纂委员会编撰的《上海青年志》(上海科学技术出版社.2002)。)。要求自行解决居住问题的知青,返城的落脚点仍是居住在市区的父母或亲戚家。这点可从两个时点的人口密度变化可以发现,新增人口集中核心区,边缘区和外围区的各圈层人口规模和密度没有显著变化。从图3也可以推定,此时期的中心城的建成区圈层半径约为10—12 km。

图3 各圈层常住人口总数分布

图4 各圈层常住人口密度分布

1990年和2000年两个时点的人口数据反映了第二个10年期的居住人口的空间分布及其变化。在该时期,以邓小平同志“九二南巡”讲话和浦东开发开放等重大事件为标志,上海的社会经济发展进入了高速发展阶段。在这10年里,上海市域常住人口增长近400万,但不同的圈层,增长幅度不一:半径6 km环内的核心区内人口总量呈下降趋势,居住在核心区的人口开始郊区化;边缘区和外围区的常住人口均增长迅速,总体上说边缘区要快于外围区,人口增长幅度最大的区域是在9—13 km的环带上。同样,可从图4的人口密度分布曲线图可判断,2000年时上海中心城建成区半径扩大至14 km。

在2000—2010年期间,上海城市的发展受“世博”大事件的驱动,社会经济仍然延续高速增长态势,10年间市域常住总人口增长了600多万。受轨道交通和外环线等重大交通设施的建成通车的引导,核心区的居住人口总量仍在下降,郊区化进程仍在持续。这一时期,虽然边缘区和外围区的人口总量仍在增长,但不同于上个10年的是,外围区各圈层的人口总量增长幅度要大于边缘区的各圈层。对比各圈层的人口密度变化,边缘区的人口密度增长幅度要大于外围区,而且10—12 km和14—20 km环带上的人口密度增长幅度较大。外环线两侧区域受核心区人口外迁和外来人口迅速增长的双重影响,环中心城的连绵态势基本形成,上海这座城市的建成区范围也迅速拓展至20 km处。

4 中心城建成区人口密度分析

4.1 范围的界定

上海中心城的建成区是一实体,人口的流入与集聚,或流出与扩散,不仅使得城市人口在空间上的分布在不断变化,也使得实体规模在不断扩大,农村景观不断地转化为城市景观。根据各圈层不同时期的人口密度变化的分析,可基本认定1980和1990年代时的上海中心城建成区的半径约为10 km,2000年时城区半径是14 km,到2010年该半径增加到了20 km。

进一步研究这一实体内4个时点上的人口密度曲线及其变化,有助于更加准确地认识城市发展规律。

本文采用Colin Clark在1951年提出的负指数函数来表征人口密度分布曲线(公式(1))。之所以采用该模型,是因为:①诸多学者已经实证了采用该模型能较好地解释上海过去人口密度的空间分布;②该模型易懂简单,自变量对应空间结构变量,解释性好。参数b值和A值能较好地反映城市空间结构演变规律。表示在该城市的中心区能忍受的人口密度的A值,该值的增减变化直接体现了城市人口居住的集聚或扩散趋势。b值越高,曲线越陡,表示城市社会经济活动集中度越高,空间形态越紧凑;b值越小,曲线越平缓,表示城市呈扁平化形态。此外,b值的演变不仅体现了城市人口密度衰减梯度(population density gradient)的变化,而且也反映了出行成本占居民总收入比重的变化方向,比重越大,出行成本约高,b值就会越高。

对公式(1)进行自然对数转换,得到如下公式(3):

该模型曲线即为一条直线,其中A值为斜线在纵轴上的截距,而b值就是曲线的斜率。接下来依据以上建成区半径,对建成区范围内的人口密度分布及其演变进行数理模型模拟。

4.2 人口密度模型及其解释

根据公式(3)及以上确定的中心城区边界,得到相关参数和回归曲线(表1,图5)。

4个模型的R2值均超过90%,能够解释90%以上的数据存在明确的函数关系,说明采用负指数函数进行线性回归是合理的。其参数值的变化能真实地反映上海中心城人口密度的空间分布和演变趋势。

在“三普”和“四普”两个时点, b值高达0.4以上,曲线斜率高,人口密度随距离衰减快,也说明居民克服空间阻力能力弱;两个时点的b值有小幅升高,说明上海城市的社会经济活动仍在向中心进一步集聚。

值得注意的是,b值从“四普”时的0.4177下降至“五普”时的0.1793,降幅非常大,且A值的下降幅度也巨大,两个值的巨幅下降说明存在有非常强的力量在推动人口郊区化。尽管此时的上海中心城人口总量在增长,但其背后的动力机制值得深究。1992年6月的上海市城市规划工作会议中提出,城市建设要有大举措和大手笔,实现“一年一个样,三年大变样”。在这强大的行政力推动下,在1990年代的十年间,强力推进内环线建设和中心城的“退二进三”,将分布在中心城的大量的工业企业搬迁至郊区,同时为解决职工就近上下班的需要,强力推进“两个一千万”工程:在郊区建设1 000万m²的配套商品房和1 000万m²中低价房,将大量的居住在棚户简屋内的居民疏散至8—10 km的环带上,如莘庄和三林地区等。尽管在这一时期城市土地开发市场化改革有重大举措,但引进的外资规模和所培育的民资力量均无法完成如此浩大的城市空间结构嬗变的任务,各层级的区县、街道/镇政府以及具有典型中国特色的国营企业等机构充分发挥了其所具有的行政力量,直接主导了此一轮的城市空间开发和扩张。

表1 人口密度指数函数回归系数

图5 4次人口普查中心城区人口密度指数函数线性回归

“六普”时的b值仅有0.1169,比“五普”时仍下降了0.0624,人口密度曲线更加平缓,A值也从6.67下降到4.67,中心原点的人口密度值仍在下降。一方面说明核心区人口仍在郊区化,另一方面也说明居民克服空间阻力的能力在大幅度提高。在2000年,上海的城市发展也进入了“世博”阶段,市场经济体制逐步确立,各项改革以自由市场竞争为导向,政府引导市场机制进行资源配置,规划成为重要的宏观调控手段。在1999年版的城市总体规划中,明确上海要发展成为“国际经济、金融、贸易、航运中心”,强调要大力发展以生产性服务业为主体的第三产业。在该城市建设指导思想下,中心城核心区内的功能要转型、环境要提升,提出实施“双增双减”策略:增加公共绿地,增加公共空间;减少容积率,减少建筑总量。与之相配套的是,以快速交通系统(轨道交通和外环线等高速公路网)的设施建设为抓手,引导中心区人口的进一步疏散和郊区土地开发。在该阶段,遵循并积极利用土地开发市场机制,在不影响居民通勤时间效率的前提下,有效地引导了城市人口的空间再分布。

此外,不容忽视的另一个整体影响城市人口密度空间分布和结构的因素是外来人口的大量涌入。因为这些近900万的外来人口中大部分都选择居住在边缘区的外缘地带及外围区,使得在2000年后边缘区和外围区的人口增长幅度较大,显著地影响到人口密度的空间分布及其曲线。

5 结论与讨论

城市是人造的、为人服务的空间实体,在其中从事社会经济活动的居民,其居住活动的空间分布和演变规律,体现了城市在发展过程中集聚与扩散两种运动的相互对比关系。基于以上对上海自1980年代以来人口密度空间分布及其演变的特征和机制所做的分析,可以得到以下结论以供讨论:

(1)在快速城市化过程中,从区域宏观空间尺度来看,上海城市人口和建成区面积规模在不断扩大,集聚是主导力量;从中心城建成区的尺度来看,发现核心区的人口规模和密度在持续下降,分散是主旋律,居住活动的郊区化趋势仍在持续。

(2)在人口集聚和分散两种机制并存的情况下,并行作用的结果体现在中心城的建成区面积急剧扩大。上海中心城的建成区范围在短短的20年时间里,半径增加了一倍。在建成区范围扩张的同时,城市内部空间结构也随之发生了嬗变,人口密度空间分布曲线逐步平缓。

(3)在人口集聚和扩散的过程中,行政力量和市场力量均起到了相当大的作用。在建立自由竞争市场机制的初期,政府是导致人口郊区化的主要力量,而在市场机制逐步完善后,政府更多地是通过规划政策手段来引导市场力量配置资源,从而逐步优化城市空间结构。

(4)在过去的30年时间里,上海城市人口密度空间分布曲线逐步平缓(b值在大幅度的下降),说明居民克服空间阻力的能力在提高。其潜在原因可归结为大规模的轨道交通设施和快速路网的建设。在越来越发达的轨道交通网和快速路的支撑下,居民有条件且有能力在不损失出行时间效率的前提下,选择到更远的郊区居住以追求宽敞的空间和更高的生态环境质量及品质。

(致谢:本文的完成得到了上海市城市规划设计研究院小微课题的资助,在研究的过程中得到了叶贵勋、熊鲁霞两位学术前辈的点拨和指正,得到了石崧主任的支持,在此一并感谢!特别感谢审稿人对本文的斧正和观点的商榷。)

References

[1]Alonso W. Location and land Use [M].Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964.

[2]Burgess W. The grow th of a city: an introduction to a research project [J].American Sociological Society, 1925, 18(2):85-97.

[3]Clark C. Urban population densities [J]. Journal of the Royal Statistical Society. Series A. 1951(114): 490-496.

[4]M u th R. Cities and housing[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1969.

[5]M cDonald F. Econom etric studies o f urban population density: a survey [J].Journal of Urban Econom ics, 1989(26): 361-385.

[6]M ills E S. U rban density functions [J].U rban Studies, 1970(7): 5-20.

[7]Wang F, Zhou Y. Modelling urban population densities in Beijing (1982-1990): Suburbanization and its causes [J]. Urban Studies, 1999(36): 271-288.

[8]冯健,周一星. 近20年来北京都市区人口增长与分布[J].地理学报. 2003(11):903-916. FENG Jian, ZHOU Yixing. The grow th and distribution of population in Beijing metropolitan area (1982-2000) [J]. ACTA Geographica Sinica. 2003(11): 903-916.

[9]李倢,中村良平.城市空间人口密度模型研究综述[J].国外城市规划. 2006(21):40-47. LI Jie, Ryohei Nakamura. An econometric study on the urban population density functions: a survey[J]. Urban Planning Overseas. 2006( 21): 40-47.

[10]宁越敏,赵新正,李仙德,等. 上海人口发展趋势及对策研究[J].上海城市规划,2011(1):16-26. NING Yuem in, ZHAO Xinzheng, LI Xiande, et al. A study on the trend and policy of population of Shanghai [J].Shanghai Urban Planning Review, 2011(1) : 16-26.

[11]上海青年志编纂委员会. 上海青年志[M]. 上海:上海科学技术出版社,2002. Shanghai Youth Documentary Com pilation Comm ittee. Shanghai youth documentary[M]. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers, 2002.

[12]沈建法,王桂新. 90年代上海中心城人口分布及其变动趋势的模型研究[J].中国人口科学,2000(5):45-52. SHEN Jian fa, WANG Guixin. M odeling the distribution and tendency of Shanghai central city in 1990s [J]. Chinese Population Science, 2000(5): 45-52.

[13]唐子来,栾峰. 1990年代的上海城市开发与城市结构重组[J]. 城市规划汇刊,2000(4):32-37. TANG Zilai, LUAN Feng. Urban development and restructuring of Shanghai city in the 1990’s [J]. Urban Planning Forum, 2000(4): 32-37.

[14]吴文钰,高向东.中国城市人口密度分布模型研究进展及展望[J].地理科学进展,2010,29(8):968-974. WU Wenyu, GAO Xiangdong. Population density functions of Chinese cities: a review [J].Progress in Geography. 2010, 29(8):968-974.

[15]吴文钰,马西亚.1990年代上海人口密度模型及演变[J].市场与人口分析,2007,13(2):40-47. WU Wenyu, MA Xiya. Modeling the population density functions of Shanghai in 1990s [J].Market and Demographic Analysis, 2007, 13(2):40-47.

[16]吴志强,姜楠. 全球化理论的实证研究:上海城市土地开发空间布局的特征 [J]. 城市规划汇刊,2000(4):38-46. WU Zhiqiang, JIANG Nan. Positive research of the globalization theory : spatial features of urban development in Shanghai[J]. U rban Planning Forum. 2000(4): 38-46.

[17]叶贵勋. 上海城市空间发展战略研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社. 2003. YE Guixun. Strategic research on Shanghai urban spatial development [M]. Beijing: Chinese Construction Industry Press, 2003.

[18]张善余. 近年上海市人口分布态势的巨大变化[J].人口研究,1999(5):16-24. ZHANG Shanyu. The recent dramatic changes in population distribution of Shanghai municipality[J]. Population Research, 1999(5): 16-24.

[19]周春山,许学强.广州市人口空间分布特征及演变趋势分析[J].热带地理,1997,1(1):53-60. ZHOU Chunshan, XU Xueqiang. Popu lation distribution and its change in Guangzhou city[J]. Tropical Geography, 1997, 1(1):53-60.

The Distribution and its Evolution of Urban Population in Shanghai Metropolitan Since 1980s

This research focuses on the spatial distribution of urban residents and its evolution features. First of all, it takes the 3rd, 4th, 5th and 6th population census data of Shanghai to calculate the population of different spatial rings, and then analyzes how it has changed in the past three decades. The result shows that population evolution features differ greatly in various spatial rings. Increased population of 1980s mainly lives in the urban core of Shanghai. However, between 1990 and 2010 the increased population gathers in the outskirts areas and the periphery areas. The outskirts areas gains population faster than the periphery areas in 1990s, yet the periphery areas gain population faster in 2000s. Secondly, this research adopts Negative Exponential Function to simulate the distribution curve of the population density of extending built areas. It finds that Parameter b, which reflects the ratio of distance decay, keeps descending rapidly since 1990, and the population density curve becomes more and more flat. This presents that residents’ ability to overcome space resistance is enhancing in the dual process of urbanization and suburbanization. At last, the regularity and internal mechanism of both residents’ concentration and dispersal in Shanghai in the past three decades are discussed. It is believed that findings of this research could contribute to a more reasonable urban development plan.

Population density | Spatial distribution | Evolution | Negative Exponential Function | Shanghai metropolitan

1673-8985(2016)05-0080-06

TU981

A

刘贤腾

上海市城市规划设计研究院 发展研究中心高级工程师,博士