什么样的童书才是好的童书

2016-12-05陈赛

陈赛

阅读,不是从现实中逃避,而是开启一个新的现实。好的童书作家深谙文字和图像所能创造的美,以及这些文字和图像会如何刺激一个孩子的好奇心。最好的作者并不给出答案,而是不断地引导他们去问新的问题,在持续的阅读中,不断有新的发现。

什么样的童书才是好的童书?这是我在这一次的上海国际童书展上一直在思考的问题。

书展很热闹。各大出版社安排了五花八门的签售活动,小孩子兴高采烈的面孔、父母疲惫地大包小包跟在后头……

这个时代,我们虽然爱孩子至深,但成年人与孩子之间仍然有着深深的鸿沟。孩子们生活在心不在焉的大人中间,而大人们时常觉得因为孩子而被困在一个不属于自己的世界里,所以,童书展上,偶尔有那么一两个瞬间,你看到一个孩子偎依在一个母亲的怀中,一起翻看一本美妙的童书,彼此似乎都感受到了阅读的乐趣,你几乎能听到空气中某种坚冰松动的美妙声音。

我很想探过头去看一看,他们在读什么?

为什么读?

一本好的童书为什么重要,这很好解释。

因为阅读一本好的童书,不仅是播种一个孩子对文学最初的爱,也是最早的艺术与设计的启蒙。尤其在我们今天这样一个无信仰的时代,至少阅读能让人的心静下来,慢下来。孩子的成长能够优雅一点,从容一点。

如著名的文学评论家哈罗德·布鲁姆所说:“从最实用的角度来说,阅读好书可以让他们长成对自己对他人而言都更有趣的人。只有通过变成一个对自己对他人而言都更有趣的人,一个人才能真正发展出独立和独特的自我。所以,一个孩子若要成为一个真正的个体,看电视、玩游戏、听摇滚,是办不到的;只有在书的陪伴下,在威廉·布莱克或者A.E.豪斯曼的诗的陪伴下,在北欧神话的陪伴下,在《柳林风声》的陪伴下,他们才能成为一个真正独立的个体。”

人生而有限,精力有限,书却太多,哪些值得读,哪些需要放弃,便成为一个重要的问题。哈罗德·布鲁姆终其一生都在试图解答这个问题。他在年近古稀时曾为普罗大众写过一本《如何读,为什么读》,谈论自己从童年到晚年喜爱的诗、小说、戏剧,并为成年人阅读西方经典提供了一些基本法则。

除此之外,他还专门为儿童开过一份书单,排在第一位的就是《柳林风声》——“一本可以推荐给0岁到100岁之间的所有人的书。”

“我至今记得我的姐姐给我读这个故事,让我心碎了无数次,也让我警醒文学的价值。”他还提到自己32岁的儿子给他打电话诉苦,说一个人住在纽约的公寓楼里,楼很老,天花板很高,“觉得自己就是住在蛤蟆公馆里的癞蛤蟆”。

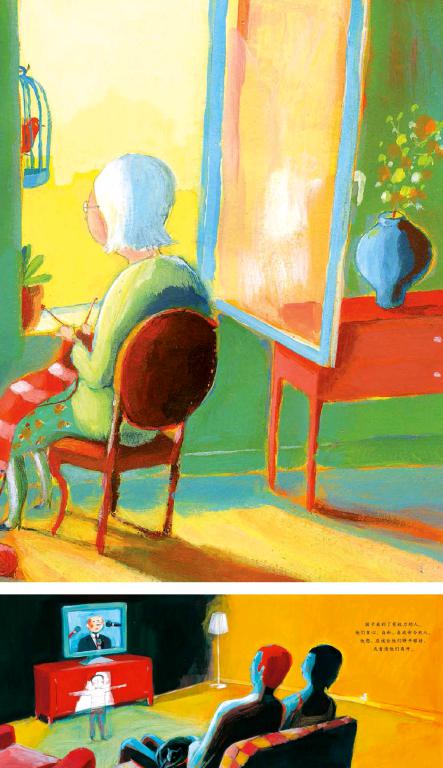

《绵羊国王路易一世》插图

布鲁姆教授的书单中还包括路易斯·卡罗尔的所有作品(尤其是《镜中奇缘》)、爱德华·李尔的《荒唐书》、罗伯特·史蒂文森的《儿童诗园》(A Childs Garden of Verses)与《金银岛》(Treasure Island)、露易莎·梅·奥尔柯特的《小妇人》,以及A.A.米尔恩的《维尼熊》。不难看出,大都是19世纪下半叶到20世纪初欧美儿童文学黄金时代的作品。现代作家中,他只推荐了莫里斯·桑达克的《野兽国》,认为其魅力不仅在绘画,在文字风格上也堪称大家。

判断一本童书的价值,最安全的方法也许是相信时间的判断。一本童书经典之所以流传下来,除了偶然的因素之外,必然有某些特别的美好之处,以至于一个人在人到中年之时,突然回忆起童年读过的某一本书(是那只很饿很饿的毛毛虫,还是那座阅尽人世沧桑的小房子,或者是那只想要离家出走的小兔子),想要给自己的孩子也读一读。

但是,当你行走在一个规模庞大的书展之中,面对每年数万种新出版的中外童书和川流不息的人群时,你知道仅仅等待时间的检验是不够的,你仍然需要一个类似坐标的东西,将你框入时代的洪流之中。

什么样的童书才是好的童书?

不久前,《纽约客》杂志发表了一篇类似的文章,探讨什么样的童书才是好的童书?

我们应该相信孩子的判断吗?毕竟,童书是为孩子写,给孩子读的,他们似乎是最有发言权的。

如果按照这个标准,那么目前中国最好的童书就是《查理九世》。《查理九世》是一套国产原创儿童冒险小说,以惊险与恐怖为卖点,目前销量已过千万。没有任何市场宣传或推广能够卖出去这么多书,唯一的可能是成千上万的儿童真心想读这本书。

在消费主义陷阱无处不在的时代里,一本童书的价值仍然在很大程度上需要成年人的引导和判断。比如在日本,指导儿童阅读是一门非常专业的学问,日本的书店里你会看到专门给妈妈的书单,给爸爸的书单,给什么年龄段的孩子,都是有很专业的划分。

不过,对于童书的价值,成年人的判断常常落入两个相对对立的阵营:

一种标准是“有趣”。一本好的童书,无论简单、复杂,都必须是一个有趣、令人愉悦的故事。一个能让你的孩子捧腹大笑的故事,一定是个好故事。

另一种常见的标准则是追求教化的意义,所谓故事是否有营养,三观是否正确,能否帮助孩子奠定基本的价值观,如善良、尊重、友爱……

在《魅惑的使用》(The Uses of Enchantment)中,美国心理学家布鲁诺·贝特尔海姆(Bruno Bettelheim)对一本好的童书提出了更加苛刻的要求。他说,一本好书必须能“促进一个孩子寻找生命意义的能力……它必须能激发他的想象力,增强智力,明辨情感,理解他的焦虑与抱负,充分认可他的困境,并为如何解决那些困扰他的问题提供建议”。

趣味与教化,若能同时符合这两种标准固然很好,但很多时候,二者是矛盾的。杨思帆,一位从业15年的原创童书作家告诉我:“我们最大的问题在出在‘儿童观上,总是假装自己懂孩子,然后一不小心就露出成年人的尾巴。”

《我是如此爱你》插图

巴西童书作家罗杰·米罗则告诉我:“读书的时候,我最恨别人教我什么东西。我想要的,是愉悦感,是痛,是提问,是置身镜前,看到镜中人不是自己。”

“无论对成年人,还是对孩子而言,与文学、艺术在一起的时间,都是属于疯狂的时间,允许自己疯狂。如果没有这点疯狂,人生在某些节点会变得不堪忍受。”

我向一些资深的童书编辑征求意见,到底怎么判断一本童书的好?我得到的答案几乎是一致的——“动人。”

“虽然童书的主题有涉很多,有趣、好玩儿、鬼马不拘的……但还是能从这所有的里面感受到动人的特质:儿童的世界,向儿童展开的世界。关注和照拂。成人会跌进去,是因为也需要。”

对成年人来说,这也许是一个更诚实的标准。事实上,我对于童年已经没有多少记忆,对于今天孩子的阅读品味更毫无概念,我唯一有把握的,是我自己喜不喜欢这本书。

爱尔兰童书作家克里斯·霍顿曾经跟我分享过一个秘诀:给孩子讲故事,就像给朋友讲笑话。一定要你自己觉得非常好笑的笑话才能讲给朋友听,尤其是你知道笑点马上就要到了,努力强忍着不让自己笑出来,那种喜悦的感觉是很具有传染性的。但如果是一个你自己都不觉得好笑的笑话,就算你讲故事技巧再高也没有用。

绵羊国王路易一世VS小象波米诺

按照这个标准,我可以宣布,在这次童书展上,我遇到的最好的一本书叫《绵羊国王路易一世》。

一个狂风大作的日子里,一顶凭空而来的王冠,让一只绵羊在自己狂野的想象中摇身变成国王,在添置权杖、宝座和大床的过程中,他变得越来越傲慢、专制、不可一世。他想象着捕猎狮子,想象着万人朝拜,想象着驱逐异类。然后,在另一个狂风大作的日子里,风吹掉了它的王冠,国王又变回了绵羊。

我觉得,这本书符合一个成年人(至少是我自己)对于一本好童书的所有期待:机智、幽默、天真、敏感、温暖,也有幽微的不安、惊悚和幻灭。

在书展上,我见到了远道而来的作者奥利维耶·塔莱克。塔莱克是法国人,画过100多本童书,曾经拿过国际儿童文学的最高荣誉——安徒生插画奖,受上海书展“国际作家节”的邀请来到上海。

塔莱克在中国已经出版的作品,包括《走进生命花园》《星期三书店》《我是如此爱你》《小伤疤》……大部分只是担任插画工作,而且从风格来看,偏向唯美、忧伤、深刻。但他自写自画的几部作品,如《两个小兵》《绵羊国王路易一世》则更偏向于古灵精怪,闪耀着恶作剧的光芒。

我问他,是出于一种什么样的动机,要给孩子写这么一则关于权力的寓言?

他说,他创作的故事首先是他想对自己讲的故事。他喜欢创作与时事相关的主题,比如权力、战争,因为这就是我们身处其中的世界,是每天要面对的现实。

“面向孩子的时候,我不觉得有任何话题的限制。为什么不能向孩子解释什么是权力?权力不仅是大人的事情,对孩子来说也是生活中的重大主题。观察一群小孩子一起玩,很容易就能看出来谁最强势,掌握领袖的权力。”

他认为,童书应该向孩子讲述关于成人世界的真相,不仅因为我们本来就生活在同一个世界里,而且他对孩子作为一个思考者的潜能有着足够的尊重和信任。

“有时候,我会在我的书里加入一些只有成人才会理解的东西,但这没有关系。我们并不需要孩子在这个年龄段就明白所有的内容。可以先懂一部分,过了两三年,长大以后再明白过来一些。因为这些书并不是即时性的,而是存在于我们整个的人生当中。”

“国际作家节”邀请的作者中,还有一位作家让我倍感惊喜——本杰明·修德,因为我3岁的儿子小虫每天晚上都要抱着他创作的《花园小象波米诺》(国内也有版本翻译成《小象柚子》)睡觉。这是一个小孩子可以给予一位创作者的最高赞美。

波米诺是一只生活在花园里的粉红小象,有一根很长很长的鼻子,长到拖到地上,给他带来很多烦恼,比如跳舞时会不小心踩到,疼得直飚眼泪,打蚊子时卡在石头缝里出不来;同时也带来很多乐趣,长鼻子一伸就能够到高处红透的草莓,还能吹出大大的泡泡。

睡前给小虫读一则波米诺的故事,看他学着波米诺把眼睛瞪成斗鸡眼,拿一条长围巾假装是自己的长鼻子,是我迄今为止为人母的生涯中难得的乐趣之一。雷蒙娜·巴蒂斯库的文字优美、精准、充满诗意;本杰明·修德的绘画则拙稚、幽默,充满了视觉上的想象力。

修德告诉我,这个故事源自雷蒙娜·巴蒂斯库的一个梦。有一天晚上,她梦见一只小象,住在蒲公英花下,有很长的鼻子。然后,他们两人开始了长达15年的合作。一个写,一个画,永远都是在同一张桌子上一起创作,有时候是图片启发文字,有时候是文字带动图片。

“我们尝试了故事所有可能的方向。我画了很多东西,她写了很多东西,对我们来说,这与其说是创作,不如说是一场游戏,与文字的游戏,与图像的游戏,与那些小小的蜗牛、土豆、茶壶的游戏。在不断的游戏中,寻找新的可能性,新的解释,新的意义。”

在其中一个故事中,波米诺在人类的家中找到了一个玩具,他怀疑它是活的还是死了?

就这样闲闲的一笔,带出一个孩子关于生与死的疑问。

事实上,连他们自己都是在很久以后才意识到,在他们的游戏中,波米诺在渐渐长大。一开始,他只是一个快乐的小宝宝,傻傻地爱着他的蒲公英,喜欢在叶子上玩滑梯,乘着半个核桃壳在露水中航行,穿梭在胡萝卜中间,数数天上到底有多少朵云……

渐渐地,他恋爱了,有了害怕的事情,陷入了忧伤,开始做奇奇怪怪的梦,开始思考关于这个世界的奇奇怪怪的问题,什么是爱,什么是生命,什么是迷失,成长是什么样的?

我问他,你怎么知道孩子关心这些问题?

他回答说:“我们并不知道孩子怎么想,但我们知道自己怎么想。我们保留着自己作为孩子时的记忆,这些都是我们曾经有过的问题。”

“我们并不想给孩子他们想要的东西,而是给他们连他们自己都不知道想要的,或者可以想要的东西。”修德告诉我,“你给他们的挑战越多,他们的理解越多。”

一开始,他们为自己的创作游戏设定了严格的规则,每一个故事都是从波米诺在蒲公英花下的画面开始,也在蒲公英花下的画面结束,波米诺没有父母,也从不离开花园。但后来,他们自己打破了限制,波米诺长大了,他离开了花园,去了海边冒险,旅途中还遇到了自己的父亲,甚至忘记了他的蒲公英……

现在,他们正在创作的一本书是关于波米诺的回忆,回忆他的花园,回忆他的朋友,但这些回忆里充满了盲点,他不记得自己是晚上还是白天离开的;他记得草莓,但画面上却并没有草莓……

修德说,波米诺画了15年,几乎贯穿了他事业的始终,也是离他的心最近的一部作品。他从来没有厌倦过波米诺。

事实上,我也从来没有厌倦过给小虫读《花园小象波米诺》。即使在不断的重复阅读中,它仍然不断地给我惊喜和喜悦。

童书作家:一种特殊的大人

英国童书作家罗尔德·达尔喜欢将大人与孩子之间的关系视为一场战争,而且是一场你死我活的战争。他曾经说,大人如果真想了解孩子,最好的办法是跪着生活一个星期,他就会知道生活在一个大人国度里的小孩是什么感觉。小人儿为了在巨人的领地上生存,得需要多大的智慧和勇气。

在大人与孩子之间的战争中,达尔永远选择站在孩子一边。他的主人公们经常是失去双亲的孤儿,或者父母虽在,却是可怕愚蠢的俗物,不惜对孩子施以最严厉的处罚。但孩子们最终会凭借魔法或者聪明的计谋(成年人认为是品行不端)以小搏大,扭转乾坤。

当然,大部分童书作家并不愿意将成人/孩子之间的冲突与对立置于如此决绝的状态,但他们对儿童,确实有一种特殊的理解与同情。这种理解与同情可能来自他们相对纯粹地保留了童年的记忆,也可能是他们在成年之后重新学习如何用一个孩童的眼光来打量世界。

安娜·菲斯克属于前者。她是一位挪威的童书作家,也是“国际作家节”邀请的作家。她耗时9年创作了一套题为《你好,世界》的系列绘本,分别以地球、大海、行星、小镇、地下为背景,描绘了一段无比丰富的旅程。

她告诉我,她几乎保留着所有童年时代的记忆,“闭上眼睛就能想起那些在她眼前走过的大人的腿”。她说自己不仅记性很好,而且对那些记忆无比珍惜。《你好,世界》里的那些故事,基本上都是她的。“小时候躺在床上,觉得有点害怕,周围有点吓人,就开始想这个世界,全世界的人,他们现在都在做什么,比如美国人可能在睡觉,中国人呢,也许刚起床。就这样,我一边想着全世界的人、地方和时间,觉得自己变成了世界上很小的一个点,然后我就睡着了。”

她告诉我,从小喜欢画画,从来没有停止过画画,只有通过画画,她才能真正捕捉这个世界。比如,对着苹果拍一张照片,就是照片而已,但她拿出画笔,在纸上画了两个歪歪扭扭的苹果,一红一绿,各自从某处钻出一条小虫,彼此打了声招呼,显然陷入了爱河。现在,这张画才是有灵魂的。

她说,孩子天然懂得她的语言。面对她笔下那些庞杂的世界,大人们一脸茫然,不知道该怎么读,但小孩子一拿起来,自自然然津津有味地读下去。

文字从来不是小孩子的疆域,图像才是他们的地盘。对孩子来说,画画是一件如此自然的事情,它与才华、理论、技术、主题无关,绘画的可能性也不局限于可见的世界。对他们来说,坐下来画一张上帝的素描,并不比坐下来画一张土豆来得更不寻常。让他们描绘某个明媚的周日早晨幸福的感觉,也并不比画一张爸爸挂在衣架上的蓝色外套更难。

熊亮,一位国内绘本作家,则自认为属于第二种作家。画绘本,对他而言,是一个“学回去”的过程。

“一个大人得回到儿童认知状态重新开始,这个过程有快有慢,有很自然过渡的,有痛苦转变,不一样,但这是个要求,工作也改变了我们。”

我上一次采访熊亮,已经是10年前的事情了。那时候,童书市场刚刚起步,我在做一篇关于国内童书阅读生态的报道,而当时的他还在为生计奔波,住在北京五环路外的亦庄,每次进城都是一番折腾,显得特别疲倦。

这一次见面,他已经是国内童书界最具气象与格局的原创作者之一了。他给我看他最新的一部作品《和风一起散步》,一反之前的《梅雨怪》与《寻暗集》的晦涩与黑暗,讲了一个非常清新活泼的故事:一个小男孩在睡觉,朦胧中感到风邀请他一起出去玩。小男孩跟着风出门,惊扰了一路行人,最后回到家中,重归梦乡。

“任何故事都是启蒙。启蒙是发现,发现某种不同寻常的感受,然后进入世界更深的层面里。这种感觉很奇怪,很多大人忘记了,但小孩子常常处在这种喜悦里。一阵风吹过,对大人来说,就是一阵风吹过,对孩子来说,却是一个神秘的小人在跟他说话,邀请他一起出去玩。”

在他的故事里,风并不是一个孩子在自身之外想象出来的精神玩伴,他认为那是一种典型的西方思维,是自我觉醒后变成主体去观察客体。

“小男孩被风驱动着调皮捣蛋,风可能就是一种力量,小孩的精力,世界的广力,所以每次犯了错误,小男孩都大喊:不是我干的!这很孩子气,这些故事既是玩笑性的,也是启蒙性的,希望孩子认识世界时,与世界是一种共生的关系,而不是主体与客体的分离思想。”

我问他,童书创作到底如何改变了他观察世界的方式?

他说:“世界是形而上语言所创造的,她就在那儿,不需要重新观察与发现,规则和词汇罗列,组织严密,大人们的价值观和理想可能就是如何适应她,但孩子的想象力和天然无经验设定性就劈开这一切。我们发现一个事物、一个图形、一个词都是新的,可以藉此走进去,发现更多好玩的东西,也会理解更深更多一些。从这个层面上说,绘本是‘想的游戏。”

美国绘本作家迈克·库拉托更愿意相信,大人与孩子之间本来就没有明晰的边界。每个成年人的心里都有一个孩子,每当遭遇挫折,或者感到无助时,就会冒出头来。

对成年人来说,感到无助是一件挺可怕的事情,因为你不再是一个成熟的、能掌控一切的大人,而重新变回一个孩子。但变回一个孩子其实未必是坏事。事实上,他的《大城市里的小象》就是在一种挫折的心境中,放任内心的孩子跳出来,然后创作的一本童书,以一只斑点小象纯净的目光,映射出大城市里日常的孤独与挫折感。

这本小小的绘本在大人和儿童之间都引发了深刻的共鸣。斑点小象在纸杯蛋糕橱窗前的背影尤其打动我——夜色有一点凄凉,灯光朦胧地洒在华美的蛋糕上,蛋糕店的门却是关着的。橱窗前小小的身影仿佛有无边无际的孤独,微微踮起来的脚尖又含着深深的渴望。如此悲伤,又无比美好。

就像在熹微的晨光中,赫莉小姐穿着考究的纪梵希黑色礼服,啃着廉价面包就着咖啡,凝视蒂凡尼的窗口(《蒂凡尼的早餐》);像小老鼠雷米卧在窗台上一只烤箱棉布手套中,对着埃菲尔铁塔和巴黎的灯火,叹息着入睡(《老鼠大厨》)。

我们每个人的人生中大概都有过这样的时刻吧,大大的世界里闪烁着一点小小的、天真的、脆弱的微光,是匮乏,也是梦想。