从拈花示众到衣钵相传

2016-12-05

衣山钵影

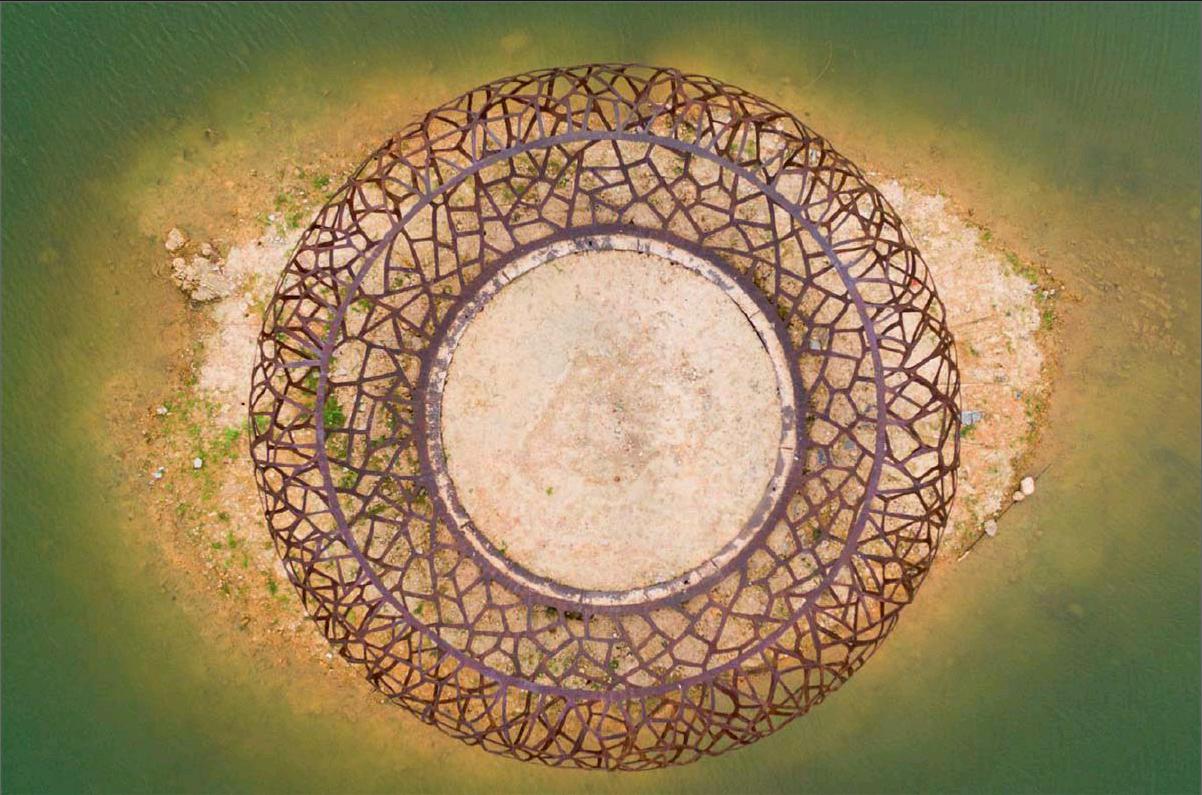

项目名称:衣山钵影

项目来源:广东韶关市莞韶城

项目位置:莞韶城“双塘印雪”景区

作品尺寸:“衣山”高17m、长24m“钵影”直径10m、高4,5m

项目策划:杨小彦、冯原

总设计:冯原

形态与参数化设计:胡建强、冯原

工程监理:孙力、阳荣光

项目组:孙月、张程、翁昌汉、陈小兰

设计单位:中山大学视觉文化研究中心中山大学南方学院艺术设计与创意产业系

拈花与微笑传心

佛祖在灵会山上,拈花示众,众弟子不解,惟有迦叶破颜笑,于是,佛祖谓众人说:吾有正眼法藏,涅盘妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱摩诃迦叶。

该故事被后世视为禅宗之起源(其真伪无关本文的语境),在此,我建议采纳种编剧式的分析策略,如此便可将该故事的深层结构呈现出来。

佛祖的拈花示众,可视为故事1.该故事的核心是“不立文字,教外别传”。但是,为了达到这个目标,故事1其实就必须依托于故事2和故事3,否则故事1并不能成立。

现假设故事2为传法的通常版——佛祖在灵会山上为众弟子说法,众人透过对法(文字)的理解获得真谛;故事3为故事1和故事2的极端版——佛祖在灵会山上,面对众弟子,

言不发,且打坐沉思,众弟子不解其故。

在故事2和故事3的衬托下,埋藏在故事1之中的结构便得以呈现出来:

故事1的结构:心(传者)

拈花花微笑心(受者)

故事2的结构:心(传者)

说法文字听法心(受者)

故事3的结构:心(传者)

无言无中介无解心(受者)

由于故事3属于无解,在此结构中,心与心不能相通,也无法传授,因此,重点就在于故事2对于故事1的衬托。在这两个故事之中,拈花取代了说法,花取代了文字(法的符号载体),微笑取代了听法或学法,于是,拈花示众便成了以心传心的微妙法门,然而,拈花示众的故事并没有完全取代说法与文字(因为众多弟子离开文字依然不得其门而入),但是它设定了传心媒介的高下之分(文字在此也是媒介),于是,传心可以不立(高于)文字,但传心不可没有媒介。开恬可以不听法理,但开恬不可不破颜微笑。

不过,拈花示众的故事却仍然埋下了个伏笔,佛祖传心与迦叶,其传心之媒介为花。如是,迦叶再传心于后者,就难以再使用拈花和微笑之路。想象下,若是迦叶在众弟子前,拈花示众,所有弟子均开怀微笑,拈花示众便失去了意义。因此,拈花作为传心的媒介,应该是用过则废,但是,拈花示众所开启的不立文字的传心之路,却是可以无限变通的。真正的问题则在于——非文字的心心相传之路,又如何能够得到使用文字者的确认,并最终将那些通过文字传心之人,通过开悟的途径转变成心—心相传的人呢?拈花示众的这故事埋下的伏笔,就为后来《坛经》所记载的衣钵相传的故事打开了扇大门。

安心与衣钵为证

禅宗传入中国的第人为初祖达摩。达摩东渡,于广州登陆,自此便开启了禅的思想与智慧从印度传入中国的传播进程。而这进程从开始便是困难重重的。首先,达摩以心传心之法为皇帝所不喜,当梁武帝面见这位高僧,以求证其功德时,达摩却冷冷地回答:无功德。后离开京城到嵩山少林寺,也不为众僧所识,于是独自面壁九年,直到个叫神光的和尚上门求法。与佛祖拈花迦叶微笑的传心故事相比,神光求法之故事,却透射出汉文字背景下要了结文字之心的艰苦卓绝,

《坛经》有记:神光终日求法遭拒,一日大雪,神光仍然立于达摩的柴门前,雪深过膝。此时,神光和尚拨出配刀,自断其左臂,血溅在雪地上,此举才惊动达摩,达摩开门出来问道:和尚,你要什么?神光说:我心不安,求和尚为我安心。达摩又问:将心来,与汝安。神光低头环顾说,觅心而不可得,达摩再说:我已经把你的心安好了。于是,神光大恬,后改名惠可,达摩立他为禅宗二祖。

达摩之于神光的安心故事,一方面显示了在汉文字背景下如何了结文字之心以明心见性之艰难;另一方面也为衣钵相传提供了法理——由于以心传心,无法(文字之法)可循,而且,破除文字之障的结果,是开恬之心必须拥有文字之法以外的“物证”——以物证心。衣钵本是和尚的寻常之物,不过在传心之路上,就可以取代所有经卷而成为神圣物。

让我们再次把达摩的安心故事与佛祖的拈花示众的故事相比,如果说,佛祖之拈花是传心的媒介,那么,达摩的传心是以问答(文字)的形式来终结文字的作用,其中介物,就从传心的媒介之花转变成了以物证心的衣钵。衣钵相传,即可以证明心心相传的正统性;反过来,心心相传的正统性又赋予了普通的衣钵以神圣性,所谓“衣为法契,法为衣宗”,便是此理。

为何佛祖没有当着众弟子之前,将自己的袈裟托附给迦叶,以证迦叶之心为正传,而仅止于说,不立文字,教外别传,付嘱摩诃迦叶。为何达摩只能独自为神光安心(其问并无见证者),衣钵相传,显示了心心相传之路的“传播困境”。从此,初祖达摩传衣钵与二祖,祖祖相传,以至惠能,六代如是,而这个衣钵相传的结构,又为六祖惠能最后成为衣钵的终结者埋下了伏笔。

证心与衣钵相争

继承了衣钵的五祖弘忍,在黄梅东山寺已有弟子三千,声势之大已不是初祖达摩可比,但及至惠能求法并得其衣钵的故事,却极富深意在内。《坛经》的记述虽短而粗略,但在此仍然可以进步简化以呈现出故事中的结构。五祖传衣钵并立惠能为六祖,出自于如下的个双重结构:

弘忍

惠能——衣钵(传心)——神秀

该故事所预设的条件,似乎是必然要把原来代代相传的衣钵演变为

场衣钵相争的“宗教权力—宗教信物”的斗争。惠能与神秀,分别代表或集合了组关键身份符码,在惠能这头,惠能来自岭南(化外之地),是个文盲(与禅宗之不立文字暗合),且入寺时间晚,身分低下,只能在锥房舂米,在神秀那头,神秀是大学者(文字最高者),是为大弟子(最有接班希望),拥者众多(势力强大)。因此,与达摩的安心故事相比,神光是断臂以求法,因此得衣钵而为二祖,在五祖传衣的故事里,却是争衣钵可以为祖。于是在惠能与神秀之间,由于弘忍的选择而展开了一场实力不对称的衣钵之争。于是,有了弘忍的叮嘱为证:昔达摩大师,初来此土,人未之信,故传此衣,以为信体,代代相承;法则以心传心,皆令自悟自解;自古佛佛惟传本体,师师密付本心;衣为争端,止汝勿传。若传此衣,命如悬丝,汝白速去,恐人害汝。弘忍所言极是有理,但却未曾说明为何他本人不自毁衣钵,而要把此惹祸之物传与惠能,并要惠能携衣钵尽速南归,以避神秀党徒之害。但其理由俱在——惟衣钵才能(向外)证明惠能得到传心之法,也因为衣钵的证心之功,势大者可抢衣钵反立为祖。

于是,就有了惠能携衣钵星夜南归之故事——果如五祖所言,当惠能行至南岭(即广东韶关地)之时,即被神秀个门徒惠明和尚追赶上了,此和尚原来是三品将军,膂力过人,惠能自知性命难保,于是将衣钵置于石上说:“衣钵在此,你自取去。”但惠明却说:“我不为衣钵而来,为法而来,求和尚为我说法。”于是惠能在岭上为惠明说法,惠明当下得恬,转身保护惠能携衣钵回到岭南。

从佛祖的拈花示众到东土的衣钵相传,惠能既是衣钵相传的终结者,又被公认为是把印度禅宗加以中国化的开创者,其问的道理万千,但是,正如以花为媒、微笑示心的象征样,从衣钵证心,到衣钵相争,衣钵相传的故事的重要性,就在于它在汉语的语境中表现了心物之间的象征关系。

“衣山钵影”之于原典的视觉建构

“衣山钵影”即是取材于上述的禅宗故事中象征心物关系的衣钵,之所以选择惠能携衣钵南归的“物质载体”——衣钵为主题,理由有二:第一,惠能南归所行经的路线,大致就经过南岭的大庾岭带,这使得惠能携衣钵南归的故事与广东韶关地有历史时空上的一致性。今天,南岭下生态良好的丘陵湖泊,其实与千余年前惠能路经此地时的景致脉相承;第二,衣钵相传止于六祖惠能,而惠能出山后,正是再回到南岭下的曹溪,建寺弘法,如今六祖真身就藏于韶关南华寺(参见六祖惠能行化地)。

之所以选择衣钵,而不是《六祖坛经》中的任象征物,或者是以惠能的真身为题,其实是为了实现对于禅的思想和智慧的

种视觉回应。这回应,正是在于把中国禅宗对于文字障的破除和以心传心的释放,转换成视觉交流上的可见形式。“衣山钵影”是对“不立文字,教外别传”原意,放置于自然环境中的种传译方法。把“衣山钵影”拉到本文直在追溯的禅的历史语境之中,“衣山钵影”中的衣与钵,就有可能再

次回到佛祖拈花示众的以花为媒的象征之中,在此,钵影在湖面上如莲花盛开,衣山在树丛中如衣纹当风,观者只需报之以微笑,心物自能相通,以至心心得以相传。

从文字对于视觉想象的“统摄作用”而言,这也可以类比为“身份证原理”——即个人身份证上面,是由个人的名字(文字)和头像(视象)达成互证,这也相应地达成了两个最具普遍性的真实观——第一是“眼见为实”,即看见的就是真实的;第二是“看懂为真”,即能够用文字为形象赋义,才能谓之真实。然而,从禅对于文字障的破除效应来观察,视觉中最为常见的真实观也是种阻碍“本心”的执见。因此,要从视觉形式上来回应禅对于文字的消解,以及心心相传的智慧,就要把原来被衣钵二字所固化在文字中的“形象”从文字的固定意义之中释放出来,其解决之道也因为衣与钵的不同基本造型而采纳难度不

的方法。把形象从文字之中释放出来的基本路径如下:

1钵的释放——实体之钵的基本原型(图1)——传统中国瓷器的冰裂纹(哥窑瓷最为典型)

(图2)——留纹去形,成为钵影(参数化设计的效果)

(图3);

2衣的释放——以布纹为媒介的“山之形”(图4)——中国传统山水画中的山形意象(图5)——手工制作的“衣山”(图6)——经过参数化设计的“衣山”之形(图7)。

经过上述的形象的转译、重组和模糊手段,衣与钵的形象就得以从文字赋予的原型中解脱出来,在与山形和裂纹的混合之中,从视觉形式上,“衣山钵影”就得以从衣钵二字的文字意义逃逸出来,这样来,我们就可以在自然山林之间实现了视觉形式的“禅化”的实验。