赵荣光与“食”为伴,以“实”为志

2016-12-03萧燕

萧燕

如果不是头顶的根根白发,我们很难将赵荣光先生与年近古稀的老人联系在一起。虽然已是68岁高龄,但每每与学生、拜访者、同行谈起自己致力于一生研究的课题——中华饮食文化,现任浙江工商大学中国饮食文化研究所长的赵荣光便仿佛穿越了时光,似一位朝气蓬勃的青年神采风扬、充满激情。

如果说赵老是一位“食”士,一点儿都不为过,今日的社会熟语“饮食文化”四个字就是他在80年代伊始提出的,而今他对“饮食文化”的界定早已经成为业界和研究者们高度认知和高频引用的食学科基本术语。他致力于饮食文化的研究,倾40年心血思考和探索中华饮食文化,著作等远不足以准确评估他的学术成就与贡献。赵老也是个不折不扣的“实”士,他的书房名“诚公斋”,是陈立夫先生题写的,红木匾额是友人赠送的,浑厚庄重,一如其书房,一如其书房主人。一生待人真诚,对事业忠诚,扎实治学,不要虚名,一心只想干实事、说实话,对于业界的不良现象和种种弊端常常直言不讳、一针见血,印象之下,一如传闻其人。

作为国内首屈一指的饮食文化专家,赵老不仅是我国饮食文化研究发展进程中许多重要时刻的见证者,也是众多饮食文化概念、理论的提出者、践行者,更是一些具有里程碑式意义的大事件的发起者、倡导者,是当之无愧的国内饮食文化第一人。

一生寄情饮食文化

上世纪80年代以来,业界的一些研究者的思维与对象锁定在“烹饪”领域,几乎没有“饮食”的思考与表述。赵老认为“烹饪”作为熟物的手段与过程,应当属于人类食生产、食生活的“食事”活动的范畴之中,人类围绕着“食”的全部活动都属于“食文化”或“饮食文化”的文化现象,都属于食学科研究的范畴。打破壁垒,破除成见,统筹把握,贯通思考,比较研究,是他饮食史、饮食文化、餐饮文化、食学研究的宏观视野。史料钩沉、田野考察、问题研究、概念界定、理论建构,则是他研究的特征。几十年夜以继日的辟犁拓进,积沙累石,形成了海内外学界一直口传的“赵氏理论”、“赵氏体系”、“赵氏观点”,“饮食文化系统性研究的第一人”,“中国饮食文化研究的对外代言人”等早已是国际食学界不争的共识。

作为“书生”的赵老(他名片上的唯一头衔)在教育理论、教学艺术、教学成果,古体诗创作,书法等诸多领域均已成家,对于我们来说,最关注的还是他的食学研究。他的重要学术成果之一是饮食史研究,对许多问题的提出和开拓性研究,对许多历史成见与时人偏见的发覆匡正研究,是他的突出特色。

如古代素食、冷菜探源、厨师称谓、女性厨师、焙烤技术、筷子历史、菽文化、小吃史、粽子史、酱文化、酵面问题、“八珍”、“食不厌精、脍不厌细”、“添安宴”、“喇家索面”、发酵食品与女性关系、杜康性别、袁枚传统食学贡献等,许多论述与结论都别开生面、振聋发聩。他从二十五史、《明实录》、《清实录》、《衍圣公府档案》、《清宫御茶膳房档案》、《满文老档》等浩瀚的文献乃至笔记、别集、诗词、小说等文本记录中耙梳钩沉出的大量第一手资料,并旁及绘画、刻石、画像砖,更有模拟实验,所以他的研究言之凿凿、掷地有声。学界评价说:“赵先生文章中的引文都直接来自原始文献,让我们解读、转引都很放心。”“在赵先生那里没有语焉不详,没有‘可能,只有确凿和肯定。”

而提到赵老对于饮食史研究的成果,就不能不提他的两个专题研究:孔府食事和满汉全席。他利用现存万卷《衍圣公府档案》的“衍圣公府食事研究”,30年来一直被海内外学术界奉为中华食学研究的经典之作。

改革开放以来,“满汉全席”一直是中国大陆餐饮人、尤其是广大厨师热衷关注的兴奋点,也一直以来困惑了国内外无数研究者,致使日本著名中国饮食文化研究学者田中静一先生在他的名著《一衣带水:中国料理传来史》中认定为“虚幻的饮食”。困惑和虚幻是因为研究者所据的资料太少,而经赵老钩沉出的第一手珍贵资料竟然10倍于其他研究者。除了2亿字的《清宫御茶膳房档案》之外,《清史稿》、《清史列传》、《清实录》、《满文老档》以及大量的别集、日记、方志、档案之外,还征引了日本东洋文库藏乾隆年间、美国《纽约论坛报》和台南光绪时期的海外珍贵资料。所以,他的研究一经发表,立刻在学术界引起震动性效果。特邀发表在《历史研究》上的《满汉全席名实考辨》(1995.3)一文可为代表。后来被选进季羡林先生《东方文化集成》系列中的50万字的《满汉全席源流考述》则是其再一次集结。

如果说衍圣公府食事和满汉全席是饮食史上个案的显微观察,那么2016年出版的三卷本、百万字的《中华饮食文化史》则是他40年心血结晶的中华饮食史的宏大叙事。而在此之前的《中国饮食文化概论》作为当今中国大学课堂上的经典教科书已经累计发行10余万册,《中国饮食文化史》也深得海内外学界推重,说当今中国的两代饮食文化学子沐其教化并不为过。

对饮食史诸般事项的研究,赵老认为首先是复原性描摹,这是史学研究的基本功夫,是“行百里半九十”的功夫。剩下的十分之一是画龙点睛的更重要功夫,要像遗址发掘一样战战兢兢、小心谨慎推进。只有进入问题所在的特定时空,才可能活化历史碎片,那些再现真实历史具象的碎片似乎被激活了生命,在文化场的磁力作用下自觉整合起来,有形象,有声音,只有进入这种对话状态的研究者才可能有这种近乎神奇的感觉。聆听赵老的讲述,如同面对一位睿智慈祥老人回忆陈年往事的悠悠淡淡,而回味他的绕耳语音,又仿佛是历史编年那样严肃、严格、郑重、精准。应当说,他的研究洋溢着这样的思想流动,读他的文著,犹如徜徉博物馆,让人感染,让人心悦诚服。牢牢把握饮食的精神实质,也就是文化的实质,叙事说理,娓娓道来,如数家珍,历历在目,目濡身受。我不禁在想:是那些历史具象的碎片通过赵老的嘴在发声,还是赵老的思想让历史碎片说话,抑或两者互为因果表里兼而有之?但无论是那一种解读,都是一种能力,一种难以企及的魔力,一种“赵氏”的魅力。30年前,赵老的学生们就感慨说:“我们先生能与任何时代的古人对话。”这显然是思想力,而非语言表达力的问题。

在赵老对于饮食文化意义探索的几十年中,经历了从穷根溯源、理清源流、探析趋势的饮食史研究,到以探讨文化意味、精神实质的饮食文化研究,紧密关注时代餐饮市场律动餐饮文化研究的三元结构,并且鲜明地看到其统御三者并超越其内涵的食学研究,从概念的提出到宏观、微观的阐释,给中国饮食人文研究领域留下了太多的财富。

赵老说:“这一生,从来没有过什么个人的理想。但我白幼年启蒙,就知道读书是不错的人生。少年酷爱历史,稍长则特别关注食事历史。开始饮食文化思考是在70年代末,后来的饮食文化教育与研究让自己读书与思考的目标日益明确。”正是由于赵老对饮食文化的这份极度热爱与投入,在不到40年的研究生涯中,他先后发表了3()(]余篇学术论文,提出和界定了130多个学科术语与研究概念,其中30多个概念已在国际学术界广为流行。

从“饮食”到“食学”的跨越

学科把握、理论建构,决定了赵老的“食学”思维,这是赵老开拓饮食文化研究伊始的方法论特征。“食学”这一术语,在课堂上、讨论会上、文章中,甚至与人交流中,长期以来赵老一直在频频使用。在阐述自己“食学”理念时,赵老语重心长地说:由于社会食生产发展历史阶段性的局限,长期以来,中国大众食生活基本是家庭厨房为主、外食为辅的传统模式,这种食生活模式是由小农经济基础上的食生产的园田一家庭厨房一食肆餐饮水准与结构决定的。因此,在长时间里决定了中国餐饮业基本在“手工操作,经验把握”的套路中拘守,餐饮人中“烹饪”与“食品”理念、思维、运作基本是两峰对峙、两水分流。但是,生产力发展与生产方式决定生活方式与文化风格,持续几十年的社会食生产变革极大地改变了既往人们的饮食生活模式。我国的传统烹饪与食品科技、食品工业正在日益加速走近。改革开放前的技术与经验很难再适应今日灶房和餐厅里的一切:食材、调料、工具、消费观念、饮食习惯等等,都发生了天翻地覆的变化。当代餐饮人必须从认识、知识到技能训练跟上这种社会食生产的全方位变化,否则难免被边缘化。

社会食生产、食生活迅速前进,而社会饮食文化的研究则相对滞后。因为许多研究者长期以来兴奋点主要在弘扬中国烹饪文化的历史辉煌上;而食品学者专家们则更关注实验室和工厂。但行业、职业、思维的壁垒最终还是要被社会食生产、大众食生活的传统与现代一体化的大潮所冲溃的,道不容流,流必改道。正是敏感觉察、前瞻思考这一趋势,赵老特别强用“食学”学科架构与理论把握、引导当代的饮食文化研究。他发起的“亚洲食学论坛”已经在中国、泰国隆重地举行了五届,来自五大洲几十个国家的知名食学家发表国际前沿的思考与成果,接下来论坛将在日本、韩国、塔吉克斯坦、意大利、马来西亚、菲律宾、法国等国接续举行。他主持的“食学研究”专栏已经刊发了百余篇国内外知名学者食学论文,他支持的产学研结合的“食学研究所”也在几所大学创办。

赵老的饮食研究视野一直在拓展中。2001年,赵老起草、宣读的《珍爱自然:拒烹濒危动物宣言》在国内外产生了重大影响。《宣言》的核心是“三拒”:企业拒绝经营、厨师拒绝烹饪、消费者拒绝食用保护动植物。是赵老的能力、魅力使一人之见最终成全体共识,赢得了宣言通过,因在泰山极项宣读而简称“泰山宣言”。他呼唤的是当代中国餐饮人的道德觉悟与责任担当,着眼的是民族意识、社会风气,观照的是世界大视野和人类食生产、食生活的大趋势。以后由其起草并通过发布的“蒙自宣言”(《绿色·健康·幸福:中国当代餐饮人社会饮食安全的历史责任》2010)、“杭州宣言”(《食品安全是21世纪人权保障的底线》2011)、“西安宣言”(《文化有根,文明无界》2014)、“尼山宣言”(《“礼之用,和为贵”:21世纪的人类餐桌文明》2015),一直以来积极倡导、坚持推行的“餐桌文明”,所有这一切,都是他的“食学”大思维的延展和辐射。

2005年,在北京钓鱼台国宾馆举行的中国食文化研究会十年庆典会上,赵老作为学者代表的即席演讲获得全场强烈反响。他讲道:“中国食文化研究需要严肃崇高的历史责任感,真正的学者都是有历史感的读书人。学术研究要对历史负责,承受历史检验,没有这种理念是很难取得严肃而有重大价值的学术成果的。”他的确是这样一位自觉的担当者。

纵观赵老近40年的学术研究之路,一直坚持以大历史的方法,着眼生产方式与生活方式去认识、解读中华民族食文化的历史演变和当代中国人的食事形态,思考和讨论中华民族食文化昨天、今天乃至明天有价值的题目,一直是其流连忘返的学习经历。他从事的是无族属、无国界的事业,国际眼光、民族依托,让他时时在念中国餐饮业,2015年发出的“餐饮人在读”倡议,再次生动地反映了他这位时代餐饮人的历史情怀。

为“杭帮菜”建馆立传

在此行拜访赵老前,我们先行参观了位于杭州玉皇山南麓的中国杭帮菜博物馆。这座研究杭州饮食文化史与杭帮菜发展变迁的博物馆,也是倾注赵老心血最多的一件“作品”。

2008年,为打造“东方生活品质之城”、“中国休闲美食之都”,杭州市委、市政府决定建设中国杭帮菜博物馆,时任杭州市人大常委会主任的王国平亲自邀请赵荣光教授操刀设计。接到任务后,赵荣光亲自带领团队,耗费四年多的时间,查阅了大量的文字图片和史料,梳理了上溯良诸文化,下至当代数千年之久的杭帮菜文化渊源、传承发展的肌理脉络,并形成让人津津乐道的文字记录。

回忆筹备期的辛苦付出,赵老感慨到,“我对博物馆情有独钟,国内大大小小的博物馆50年问涉足无数。世界几十个国家的博物馆参观不下百座。曾经在1个月内参观了欧洲50多家世界闻名的博物馆。”2012年,这座被外界称为是“最让人震撼”的食主题博物馆——中国杭帮菜博物馆正式建成并对外开放。2014年底大阪召开了“当代食主题博物馆”的国际研讨会,中国杭帮菜博物馆被作为世界经典范例重点讨论。馆方介绍,已经有几十个国家各种规模的参观团专程前来。

如今,“实干家”赵老又在为新的事情忙碌着,除了筹备今年年底在日本召开的第六届亚洲食学论坛外,他还策划在孔子的诞生地尼山建造“中华食礼馆”,将中华饮食饮食礼仪、饮食礼制、饮食礼义、饮食礼俗、饮食礼貌、饮食礼节等的研究成果集于一堂,打造又一个更高规格的中华食学标志性的符号。

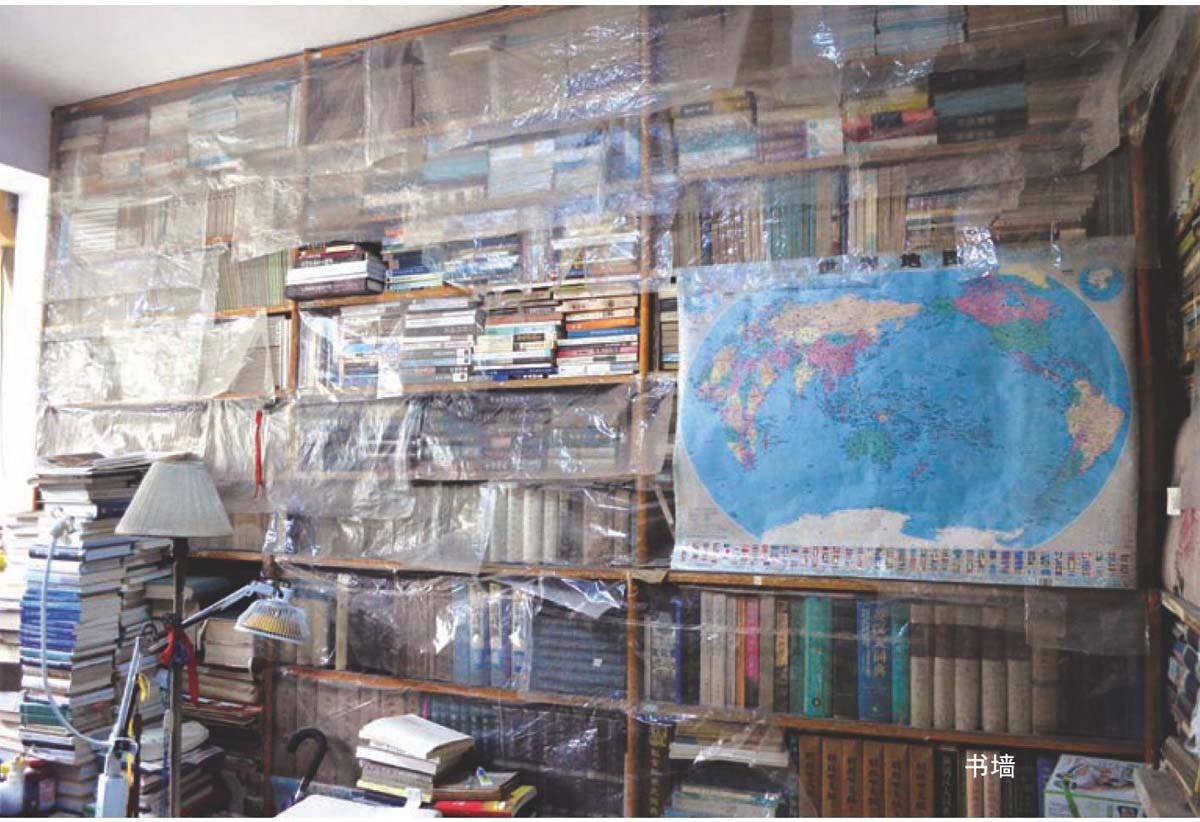

赵老家大门的两边,悬挂着一副楹联:“治古今第一大事,了此生惟有读书”,可谓赵老一生博览群书、深研食学的真实写照。“诚公斋”接待了海内外无数学界名人,已成当代食学界的佳话。而笔者觉得,我们的故事才刚刚开始。