论元代文人画中“平淡天真”之意

2016-12-02江澜

江 澜

论元代文人画中“平淡天真”之意

江 澜

“平淡天真”是宋代米芾首先提出来的一个美学观念,但却在元代文人画中得到了最为彻底地实现。客观而言,由宋到元绘画审美趣味的转变,既离不开庄子美学的奠基性前提,同时更离不开禅学的渗透和推动作用。当禅学成为文人画的精神内核时,绘画的表达方式也发生了重要的转变,不仅最初由米芾提出的“平淡天真”图式被元代文人画家以更为典型的图式面貌所替代,而且自唐代出现的“逸品”这一评价体系,也在元代文人画家手中被赋予了新的历史内涵。

平淡天真;禅学;文人画;逸品

一、“平淡天真”的思想内涵

在中国思想中,“平淡天真”首先不是一个美学概念,而是一个思想范畴,其中的核心词是“天真”。“天真”一词来自于庄子的“法天贵真”思想,这是庄子“道”论中的重要内涵。可以说,庄子道论中几乎所有内容,都是通过“天”和“天人关系”的范畴来表述的[1]。在庄子思想中,天代表着与人相分的自然万物,尽管天作为自然的存在者不是道本身,但它因为没有人欲的干扰,本然地运行在道中,是自然之道最直接的体现,在这样的意义上,道的本性成为了天的本性,这即是“真”。另外,在庄子道论中,道作为人的最高真理,是无时间性和无空间性的虚无存在,自身没有任何感性的特点,道的特性就是平淡。由此,“天”的“真”也具有了“平淡”的特质,“平淡”即是对“天真”根本特质的描述。

如果说庄子的天真代表着自然之道,那么,后期禅宗在任运自然方面与庄学几乎没有差别,所谓“运水搬柴,无非妙道”。对庄禅而言,天真、自然都强调了人要在本性之中,过一种“如其本然”的生活。不过,这种本然的生活方式,对人而言却不是自然呈现的,因为人无穷的欲望导致了对自身本性的偏移,人唯有不断地去欲才能回复到自身的本性之中,与道相沟通。对庄子而言,这种回复过程是心斋与坐忘;而对禅学来说,则是以“无”的否定,将分别心转化为平常心。在此,他们两者都共同以“无我”的立场去除心灵的遮蔽。应该说,在后期禅宗的发展中,融汇最多的就是庄子思想。庄子道论中的“道无处不在”、“无心”、“自然任运”等思想被禅师们发挥至极致,这种极致表现在以下几个方面:

首先,“道无处不在”。相对于老子强调道作为宇宙万物存在的根源性,庄子在“道通为一”的思想中,更侧重于道存在于事物中的广泛性。他通过“气”这一物质性的存在,将形上之道与形下之器相贯通。这突出表现在庄子与东郭子的对话中,如庄子说道在蝼蚁、在稊稗、在屎溺。对于此,禅宗也有相似的师徒对话,如有人问云门文偃禅师:“如何是西来意?”答曰:“久雨不晴。”又曰:“粥饭气。”[2]273这里,文偃禅师对问题的回答显示出禅宗强烈的入世特征,他没有对何为“西来意”进行学理上的回答,而是以日常生活琐事来指明道的无所不在性,所谓“久雨不晴”和“粥饭气”实质上就是他们所处的真实生活。此处,禅宗道不离世间的思想与庄子可谓是如出一辙。不过,不同于庄子回答问题的宽泛性,禅师们的回答都是对“当下”现实之事做出反应的应机之言,它侧重于打破学人对概念名相的执着,将人拉回到眼前的事情上,告诉人眼前事即是道。可见,在庄子道无所不在的“泛存性”基础上,禅更强调了道的“当下性”。

其次,“无心”作为意识的消解。在庄子思想中,道由于没有自身之外的目的性,所以它“居无思、行无虑,不藏是非美恶。”[3]239是最质朴、最高的真理性存在。庄子的《应帝王》篇中,“日凿一窍,七日而浑沌死。”表明了人之心机思虑对自然之道的破坏,在此,庄子强调了道的玄同和无可损益的整体性。人要追求道,唯有去除心机思虑,才能达到与道浑然一体,物我两忘的境地,这种“忘我”的状态在庄子对技艺之人的描述中常可见到。与此类似,临济宗的“无心道人”、希运的灭除动念、断绝思议等,都是庄子“坐忘”之意的发挥。不过,相对于对意识的消解,禅宗更着重于人对分别执着的破除。

如有人问兴善惟宽禅师,人无“分别”如何能修道?师曰:“心本无损伤,云何要修理?无论垢与净,一切勿念起。”曰:“垢即不可念,净无念可乎?”师曰:“如人眼睛上,一物不可住。金屑虽珍宝,在眼亦为病。”曰:“无修无念,又何异凡夫?”师曰:“凡夫无明,二乘执着,离此二病,是曰真修,真修者不得勤,不得忘。勤即近执着,忘即落无明。此为心要云尔。”[2]113从这段对话中可知,禅宗的核心是破执,这不仅表现在对个人私欲的破除,甚至最后连修道之心也要破除,以致于无一物能住于心。且在破执之中,人也并非一味去“忘”,要在“忘”的同时,对一切保持清楚、平等的觉知。这里,忘中有知,知而无知,在佛学典型的中道思维方式下,禅师们将破执一路贯彻到底。即在现实生活中,人一方面要知道并去做事情,但另一方面,在知和做的过程中并不以知为知,以做为做。这样看来,庄子泯然于道的心斋、坐忘,尽管在消除人为欲念思虑的宗旨上与禅学毫无差别,但在“破执”方面,庄子更多地强调了人在道中无知的一面,并没有凸显出无知中的有知。因此在悟解的彻底性上,庄学的阐释并不及禅学深刻。

最后,“自然任运”作为道之运作。自然任运是道的运行方式,也是得道之人的行为方式。对于得道之人,庄子将之称作“圣人”、“神人”、“德人”、“真人”。得道之人就是在道的真理中生活的人,他与道一样,无所束缚,也无所目的,无所为而无所不为,在这样的意义上,“自然任运”成为了人最高的自由,并具体体现在三个方面:其一,心的自在,如“不知说生,不知恶死。其出不䜣,其入不距。”[3]127对人来说,生命最大的悲喜就是生与死,如果生死都不动于心,这就是人心最大的解脱;其二,身体的安宁,如“其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。”[3]127这里,不梦、无忧、不甘、深深都是心中无思无虑的结果,身体上的安宁就是心之安宁的外化;其三,行为的自由,如“登高不栗,入水不濡,入火不热。”[3]126此处,得道之人由于身心的安宁,故能在行动上将生死安危视为一体,且因其行为处于道中,所以并不会受到外物的伤害。应该说,庄子的这些描述都以人世间的种种束缚为对照。不过,除了世间束缚之外,人还向往着如天地般永恒。于是,庄子也赋予了得道之人以游于世外的能力,如“乘云气,骑日月,而游乎四海之外”[3]52。这使得庄子的自然任运思想,在强调道之自由性的同时,也因为反日常经验而具有了某种神秘特质。总体说来,庄子对于真人、神人的描述,既有存在的经验,也掺杂了浪漫的理想。这种“自然任运”的存在经验,被后期禅宗思想中吸收进来,如马祖的“平常心即道”、“触类是道而任心”、临济的“无事贵人”等都强调了心体的自在之用,这成为了后期禅宗的显著特色。

所不同的是,在吸收庄子任运自然的思想时,禅师们也最大程度地剔除了庄子之道的神秘性。他们将道的作用落实到日常生活中,强调随时、随处的修行观。不过,这种入世出世不二的思想,在禅学中其实自有其传统,源头可追溯至僧肇和《维

摩诘经》。如僧肇的:“非离真而立处,立处即真也。然则道远乎哉?触事而真;圣远乎哉?体之即神。”[4]5僧肇“触事而真”的思想被后期禅宗,尤其是马祖、临济义玄发挥出来,如玄义禅师言:“但一切时中,更莫间断,触目即是。”[5]857如果说人心就是智慧、本觉,那么,心所及之地就是真。或者说,当人生活于真理之中时,日常生活就是真理的生活,就是佛国净土。同样,《维摩诘经》的“不离烦恼而得涅槃”[6]34,也是不离现实生活的超越。当然,《维摩诘经》中为了增强佛教教义传播广度,描写了不少庄严佛土的殊胜场景。但这种对神通力和神奇美妙场景的渲染,在禅宗的心性觉悟思想中被清除殆净,这使得禅学从根本上落实为了人的生活智慧。

正是在禅学的激发下,庄子思想的精义被发挥出来。而禅学之所以能够拓展庄学,是因为它们两者在源头上的差异性:庄子的自然之道始终视天道视为高于人的存在,以天道规定人道。而禅宗站在心本位的角度,将庄子外在于人的天地之道,转换为人内在的心灵。庄子天道的真在慧能这里直接成为了人心性的真。当道的真理智慧就在人心中时,人求道的距离无疑被大大缩短,这导致了得道方式的根本转变:对庄子而言,天道的获得需要人对欲望的层层否定,以达到外天下、外物、外生、朝彻、见独、无古今,入不生不死,从而通向虚无之道。这种守虚静的求道方式更类似于北宗禅的坐禅观净。与此不同,慧能在即心即佛的理念下,主张“明心见性”的顿悟,即道(真理)不是通过坐忘、心斋等步骤来获得,它就在“当下”之心由迷转觉的一念之中。每个人的自心成为了他自身的皈依之所,这意味着在人自身之外没有任何其它的规定,人心的样态规定人的存在样态。这样看来,尽管慧能的禅宗思想和庄子思想有着很大一部分的重合,但在不二法门以及悟解的彻底性方面,禅学都与庄子思想拉开了明显的距离。在此,“平淡天真”在庄子思想中所带有的天道色彩,在禅学中已经彻底改造为对人心本然状态的描述,并由“心”扩展至“人”的存在,如马祖的“既悟解之理,一切天真自然。……任运自在,名为解脱人。”[7]146

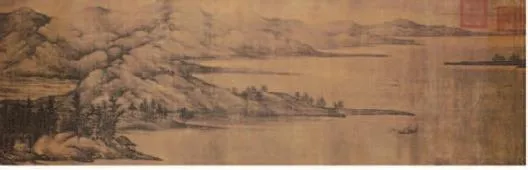

图1 潇湘图 董源

二、“平淡天真”图式的演变

综上可见,“平淡天真”作为道家美学的核心要义,在禅宗的极致发挥下逐渐成为了文人们内心的审美原则。它首先出现在诗歌美学理念中,如司徒空在《二十四诗品》中描述的冲淡、高古、自然、超诣、飘逸、旷达等都属于此类美学意趣。此后,欧阳修又将平淡之意引入绘画,说:“萧条淡泊,此难画之意,画家得之,览者未必识也。故飞动迟速,意浅之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。”[8]30-31欧阳修对于绘画的美学思想,显然是他“平易自然”的古文审美理念在绘画中的移植。所谓“萧条淡泊”之意和“趣远之心”正是人对欲望烦恼的远离,它表现为一种平和而趋向内省的审美心境,这成为了北宋文人们所普遍追求的一种审美境界。如果说,欧阳修的

这种美学理念,对宋文人画家来说还只是一种朦胧观念的话,那么,米芾最终为这一美学理念找到了视觉上的依据,这即是对董源作品的“发现”。

“平淡天真”一词作为评价用语,最先出自于米芾的《画史》:“董源平淡天真多,唐无此品,在毕宏上,近世神品,格高无与比也。”[9]118对于何为“平淡天真”,米芾的描述是:“峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真。”[9]118在此,米芾欣赏董源之画的“天真”之处主要集中于两点:一是画中所描绘的烟岚之气,这显然与米芾对山水云雾变化的个人偏好有关;二是“不装巧趣”的绘画方式。这里所谓的“巧趣”所针对的正是当时北宋流行的李成、郭熙山水风格,一方面就构图来说,是指在高远、深远视角下,宋画中常见的曲径通幽、飞瀑流泉、高山深壑等复杂的造景造境;另一方面就笔墨而言,是指宋画中出现的复杂多变的笔墨技巧,如鬼面皴、豆瓣皴,卷云皴等等。而在董源的绘画中,这两种画面特征全然不见。取而代之的是在平远视角下,平缓而自然的江南丘峦造型,以及少波折的披麻皴所显示出的单纯笔墨形态。对此,沈括形容董源画作:“尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔。”[10]625这里的“不为奇峭之笔”即是指董源绘画中单纯、质朴和自然的笔法形式。这使得勾皴点染擦等笔墨技法,在米芾、沈括这里,有被简化为一种非刻画性的、且类似于行草的书写性运笔方式的趋势。

米芾提出董源(图1)为“平淡天真”的绘画典型,他将欧阳修的“萧条淡泊”之意,在绘画中落实为对造型和笔墨之平易自然特征的双重要求,力图在李、郭的主流性绘画风格之外,开辟出一种以“平淡天真”为上的文人画审美趣味。而在元代画论家的继承和发挥下,“平淡天真”也渐由一种审美趣味发展成一种评价标准。如汤垕在《画论》中说:“若观山水、墨竹、梅兰、枯木、奇石、墨花、墨禽等游戏翰墨,高人胜土寄兴写意者,慎不可以形似求之。先观天真,次观意趣,相对忘笔墨之迹,方为得之。”[11]330这里,汤垕将米芾的“平淡天真”简化为“天真”替代了六法中的“气韵”一词,当然,这并不表示汤垕反对气韵,而是说汤垕为已趋于泛滥的“气韵”一词赋予了新的“天真”文人审美内涵。

米芾的“平淡天真”这一审美观念,给予了元代文人画以深刻的影响。然而,“平淡天真”审美观念在宋代文人画那里,更多的是理念性的存在,其实际内涵并没有得到充分的展开。这是因为,尽管宋文人们在理性上以平易、自然、冲和控制着自己,但个人气质以及非专业的作画态度,决定了他们在艺术的表达方式上仍有着奇崛狂怪的成分。如苏轼的《枯木怪石图》虽有意趣,然而这种消遣式的兴发方式,使其绘画终不能在技法力度和情感深度上与元文人画相颉颃。相对而言,米友仁的墨戏云山以其墨法的开拓性,对后世来说更具效法的价值。在他的演绎下,“平淡天真”也被赋予了一种超越于董源郁茂朴厚风格的雅逸格调。不过,米友仁对于董源山水笔墨形式的纯化和简化,在创造出米家山水画图式语言的同时,也潜伏着流于形式化和简单化的危险。从某种程度上说,这其实是继承米芾绘画思想的必然结果。因为在董源的绘画中,米芾所强调的多是其重复的披麻皴和趋于类同的大小攒点所构成的单纯统一的笔墨形式。在同样的思维之下,范宽也被米芾称赞为:“物象之幽雅,品固在李成上”[9]187。究其原因,却也是因为在笔墨皴法与山体造型上,较李成作品更为单纯和富秩序感,而使画面多有关陕之士的质朴之气。另外,在实践上,米芾欣赏董源绘画中的“不工”以及“率多真意”,自己作画也“信笔作之,多烟云掩映,树石不取细,意似便已”[9]139。可见,对于米芾而言,“平淡天真”主要意指单纯化的笔墨与

画面结构,以及几分率意的游戏之意。

反观米友仁的绘画,同样带有以极简的抽象感笔墨来自我高标的意味,这使得“平淡天真”本应具有的虚静之气,也夹杂了些许凸显自我优越感的情绪①高名潞认为北宋文人的心理状态是“躁”,南宋文人的心理状态是“靡”。它们在宋代文学艺术中的外化即是豪放奇倔与纤弱绮丽。元人的心理状态发生变化,“躁”与“靡”的对立已明显减弱.文化心理趋势则是“静”。这种分析有值得借鉴之处。参见高名潞:《论赵孟頫的“古意——宋元画风变因初探”》,载《新美术》1989年第3期。。他曾这样评价自己的绘画:“世人知余善画,竞欲得之,鲜有晓余所以为画者。非具顶门上慧眼者不足以识,不可以古今画家者流求之。”[12]93应该说,这种对自我的高标和才情的外露,使米友仁的绘画,一方面因其独特面貌成为了中国绘画史的一座奇峰,另一方面也在平和与狂狷的临界点上成为了一座危峰。由此,与其说苏轼、米友仁等文人是在“作画”,不如说是借助绘画以彰显个人才情。而这种对待绘画的游戏态度也导致了后人的批评,正如明李日华《恬致堂集》:“迨苏玉局、米南宫(米芾)辈,以才豪挥霍,借翰墨为戏具,故于酒边谈次,率意而为之而无不妙。然亦是天机变幻,终非画手。”[10]130

与苏米消遣式的绘画活动不同,元代文人由于隐逸心态的泛化,将大量的时间从事于绘画。虽然倪瓒曾表示绘画只是“聊抒胸中逸气耳”,但实际上,从他们大量存世的作品可以看出,绘画不只是他们怡情养性的游戏之物,更是他们生命中不可缺少的精神陪伴。他们将对身世的感怀和对自我心灵的观照,化为一股和静延绵之气,以精研的态度将之注入到作品之中。绘画成为了元文人画家们自我存在意义的确证方式。正因为如此,“平淡天真”在元文人画中,透露出远比宋文人画更为深刻的人生感和存在感,它让我们感受到的不仅是一种轻松平易的绘画风格,更是文人们丰富而细腻的内心世界。第一次,绘画如此真实地和文人个体的现实存在经验相合一,这是绘画由物向心的彻底反转。在这种反转下,文人画的最高价值和最完整的意义得到了凸显,即绘画不是教化、也不是娱乐,而是最真实的个人心灵日记。在“平淡”欲望的非表达方式中,文人们诉说着对自身现实存在境遇的感怀,表达着探寻人生意义的深层渴求。可以说,禅学的精神构成了文人画中最核心和最宝贵的部分,儒家的雅正和道家的自然,都融化在禅学的如实观中。这种无欲望和非表达所导致的“平淡天真”,成为了文人画最美的心灵境界和最高的艺术境界。

那么,“平淡天真”的非表达作为自然的表达,在画面中如何呈现自身?就技的层面而言,绘画的实现离不开造型、笔墨、构图三个方面,其中造型是对可画之物的选择和取舍,即画什么;笔墨是对所画之物的具体实现,构图是对所画之物的安排,这后面两者都属于怎么画的问题。而在“平淡天真”的心境指引下,元代文人沿着平常的造型、平实的笔墨、平淡的构图三个维度,不仅与宋文人画拉开了距离,而且也对宋代主流绘画做出了重要的革新。

首先,“画什么”涉及到画家选取什么样的景入画。就宋代山水画来看,无论是北宋的全景山水或是南宋的边角山水,都流露出一种十分明显的“造景”意图,即画家偏向于选取有特征代表性的造型,组成某种典型场景,以营造出某种特定的诗意氛围。如范宽表现行旅的《溪山行旅图》、刘松年表现四季之景的《四景山水图》等,这使得画家在具体造型中,总会有意识地去改变景物的日常状态,以符合氛围营造的需要。不过,在平常心即道的禅学思想作用下,文人们不再在画面中,去突出某种刻意的主题性,而仅以平常的造型去表达一种近乎于“无”的情感。

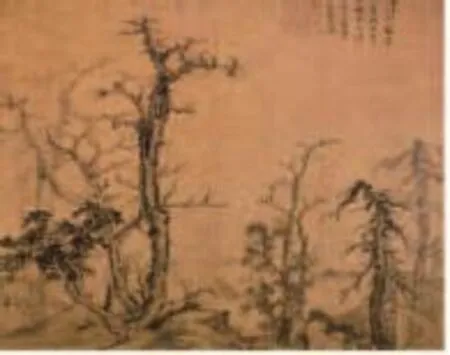

图2 芳春雨霁图(局部)马麟

图3 寒林图轴(局部)曹知白

图4 踏歌图 马远

这里,以山水画中“树”的造型为例,进行宋元两种造型观的对比。图一是宋人马麟《芳春雨霁图》中的树,图二是元人曹知白《寒林图轴》中的树,在这两幅同类题材作品的对照中,我们可以很明显地感受到这两种造型观的差异之处:马麟笔下的

树造型瘦硬坚挺,尤其是前景的树木似乎在扭曲中显示出一种挣扎的抗争之意。在这种曲折动荡的造型中,木本的枝干表现得也如坚石一样,给人以怪异嶙峋之感。反观曹知白笔下的树,取一般山中村野所见的平常之姿,造型高高低低,自然舒缓,丝毫没有马麟树木那种极尽扭曲挤压之态,正如董其昌所说:“会心处不在远,翳然林水,便有濠濮涧想也。”[13]124应该说,这种“如平常生活所见”的造型观在元文人画中成为了最具代表性的造型方式。

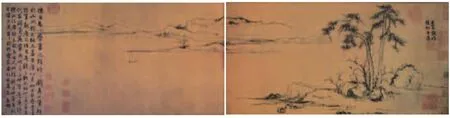

图4 双松平远图 赵孟頫

然后,“怎么画”关涉于笔墨和构图。在笔墨的表达方面,元文人画家在赵孟頫的带动作用下,多以董源、巨然为师法的范本,以平实的披麻皴,替代顿挫跳跃较大的斧劈皴、卷云皴等。同时,减少过多的染法以突出书写性笔墨的清晰性和单纯性。这种平实、简逸的披麻皴笔墨技法,经明董其昌的提倡和发扬后,几乎成为了文人画最典型的笔墨方式。另外,在构图上,由于无意于某种主题性的表达,元代文人画相较于宋代绘画更为平易。如宋人马远的代表作《踏歌图》,无论是山峰或是树木形态都显示出画家强烈的构图意识。树木、山水、云气、人物等画面元素,在画家的造景意图下,以十分精确的形态,围合成一个稳定、有序且封闭的空间。画家对形态和构图高度的控制力,给人以少一笔即缺,多一笔即繁的精准设计感。

相比之下,赵孟頫的《双松平远图》(图4)的构图并不给人以“设计”之感。除近景的两颗松树,稍注意造型的动态对比外,树、石、坡、船等中景在造型上都取自然之态,并通过空白所暗示的水面与远山连为一片。另外,画家在靠近远山处绘有一独钓的渔父,不过此画中的渔父,显然不构成马远山水画中那样的画眼作用,人物的出现只是暗示出水面的辽阔感。在远处,平缓的山峦用空松而断续线条写出,山顶上局部以竖笔簇点以示远树,山下的水脚用浓淡不一的湿笔拖出。在此,赵孟頫不用墨染,仅以书写性线条的虚实浓淡变化推远空间,这种不重物象细节刻画,不重诗意情节营造的自然构图表达方式,给予画面一种“正在进行中”的未完成感和开放性。而明朗、简淡甚至抽象的书写用笔,也透露出赵孟頫特有的文人清孤、幽静之气。

不可否认,在当时李、郭精细画风盛行的元初画坛背景之下,这种平淡的构图和平实的书写性笔墨方式不啻为一种相当前卫的举动。显然,赵孟頫对自己的这种独创性也相当自得,他在题跋中写道:“仆自幼小学书之余,时时戏弄小笔,然于山水独不能工。盖自唐以来,如王右丞、大小李将军、郑广文诸公奇绝之迹不能一、二见。至五代荆、关、董、范辈出,皆与近世笔意辽绝。仆所作者虽末敢与古人比,然视近世画手,则自谓少异耳。”[14]32在赵孟頫的示范作用下,行草式的书写用笔和自然平易的构图成为了元代,尤其是元代中后期山水画最主要的图式面貌,并成为明清文人画家心目中的正宗画风。

不过,需要注意的是,所谓自然和无意的绘画表达,不能理解为对驳杂现实毫无取舍的照搬和复制,绘画作为人的精神创造终归是对生活的提炼和再创造。因此,元代文人画的无表达之表达要理解为:在平淡心境的过滤下,画家将内心丰富的情感和想象,以平淡无意的方式表达出来。这种无表达之表达,并非是绘画艺术性的丧失,恰恰相反,这种旨趣将绘画

的境界大大地向前推进了。这是因为,当人不在绘画中去刻意表达自身、去进行所谓的“创造”时,绘画的表达本性才真正发挥出作用,而真正的表达本身就是独一无二的创造。正如清人笪重光所评述的那样:“丹青竞胜,反失山水之真容;笔墨贪奇,多造林丘之恶境。怪僻之形易作,作之一览无余;寻常之景难工,工者频观不厌。”[15]492作为如此,元代文人们借助于“寻常之景”的无表达之表达,使文人画无论在笔墨还是精神维度,都攀上了其历史性的顶峰。

三、逸品作为评价标准的确立

由上可知,元文人画中“平淡天真”之境的展开,不是指文人画家们在情感类型上趋同,而是指情感的呈现方式都趋于平淡。如赵孟頫的愁绪、黄公望的生机和洒脱、倪瓒的孤寂荒寒等,都在“平淡”的呈现方式中,显示出他们对自身存在境遇的观照与期望,以及对欲望和技法的超越。而当元代文人画的这种独特表达方式,在明清文人那里凝聚成为一种绘画范式时,元代文人画中个人气质性的“逸气”,也就转换为了一种最高的评价体系,这即是“逸品”的确立。

“逸”意为“隐也,遁也。”有逃离之意,它作为品评概念出现于三国时期,最初是品评人的风度。而以“逸”评画最早始于谢赫,他在《古画品录》第三品中称姚昙度云∶“画有逸方,巧变锋出。魑魅神鬼,皆能神妙。同流真伪,雅郑兼善。莫不俊拔,出人意表。天挺生知,非学所及。”[10]360在此,“逸”有出人意表、打破常规法度的意涵。后唐代朱景玄在“神、妙、能”三种尺度之外另开“逸品”一说,不过所举的画家如张志和、王墨、李灵省均是在不拘法度的意涵上而被单归为“逸品”。

直到黄修复,“逸格”的表述才有了实质性的理论飞跃。他在《益州名画录》中将“逸”放置于“神妙能”三格之前,而成为一种最高的绘画品格:“画之逸格,最难其俦,拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得于自然,莫可楷模,出于意表”。[9]122就他所说的“鄙精研于彩绘”、“笔简形具”以及“自然”而言,赋予了“逸”一种超越形似和人为法度的内涵。这大致符合元代文人画中逸的品格特点,但并未触及元文人画的实质特征。如果说“鄙于彩绘”是指水墨画、“笔简形具”是指画面笔墨形式的简约、“自然”是指绘画技法和情感表达的适合度的话,那么宋代很多绘画都能贴上“逸”的标签,典型如禅僧画或南宋山水等。而所谓“莫可楷模,出于意表”作为超越“形似”和“法度”而言,几乎是一切杰出的、天才性的绘画作品的共性特征。另外,就他所标举的唯一的逸品画家孙位来看,也与元明清文人所理解的“逸”有着天壤之别。黄修复描述这位唐代画家的画作:“鹰犬之类,皆三五笔而成;弓弦斧柄之属,并掇笔而描,如从绳而正矣。其有龙拿水汹,千状万态,势愈飞动,松石墨竹,笔精墨妙,雄壮气象,莫可记述。非天纵其能,情高格逸,其孰能与于此耶?”[9]122仅从描述上看,孙位的绘画具有简与飞动雄壮的气质而类同于吴道子,然而从现存的孙位画作《高逸图》来看,其行笔遒劲细密又极似顾恺之,而且同为西蜀画家的黄筌正是师法于孙位。由此,我们可以推断孙位可能有两种画风,一种细密遒劲,一种简逸雄壮。但无论是前者或是后者,都显然是晋唐风格的延续,而异于元人萧散蕴藉的绘画风格。不过,黄修复将“逸格”放到超越于神格的位置仍具有积极的画论史意义。这在于对逸格的推崇本就是对“神妙能”这种“形神”法度体系的一种突破,它是对画家自身独特精神气质的彰显。以此为基点,文人们在“逸格”逸品这一新的评价体系下,开始以“适意”的绘画观念抵抗主流形神绘画体系。

由于较短的历史时间,元文人们实质上并未对绘画中所显示出的“逸”之绘画精神做出

总结。直至明清,文人们对于元代文人画中所体现出来的“逸”,始才做出了深刻的总结,如晚明唐志契所说:“山水之妙,苍古奇峭,圆浑韵动则易知,唯逸之一字最难分解。盖逸有清逸,有雅逸,有俊逸,有隐逸,有沉逸。逸纵不同,从未有逸而浊,逸而俗,逸而模棱卑鄙者。以此想之,则逸之变态尽矣。逸虽近于奇,而实非有意为奇;虽不离乎韵,而更有迈于韵。其笔墨之正行忽止,其丘壑之如常少异,今观者冷然别有意会,悠然自动欣赏,此固从来作者都想慕之而不可得入手,信难言哉。吾于元镇先生不能不叹服云。”[16]8

在此,唐志契没有对逸的多种变态做出说明,但他特别区分了非逸与逸。显然,画家的“有意”和“无意”成为了两者的分界线。可见,“逸”就是画家以无意欲的表达,借助于平常之景中表达出平淡萧散之意。应该说,这一表述从画面形态上抓住了元画之逸的内涵,而这也正是禅学如实观的智慧,所赋予元文人画最为宝贵的特质。在元画中,山水在表达天人宇宙之情和诗意情感外,更成为了画家无欲心灵的外化。画面所流露的平淡天真之意,并非文人们的臆想和杜撰,它扎根于元代文人们现实的存在境遇,这即是元代文人特有的时代精神——“隐”。虽然“隐”作为一种个人行为自六朝古已有之,但只是在元代,“隐”才成为了文人普遍的心态和存在状态。正是“隐”使得“逸”②关于“逸品”的内涵变化已有不少学者论述过,学者张郁乎在《中国画的“逸品”问题》一文中对逸品这个概念做了较为完整的梳理,在此不拟再做重复性的概念梳理,只重点阐述逸品在元代的具体内涵和现实。另阮璞也指出:倪瓒以其作品淡而自然萧疏的韵味,在董其昌的高标下,成为了明清画家心目中“逸”的代表。“逸品”这个概念也由此成为了明清最高的品评标准。不过除了倪瓒之外,对于谁更有资格为逸品说法不一:有张丑将唐吴道子、五代贯休、宋孙知微推为逸品;有唐寅推王洽为“王洽能以醉笔作泼墨画,遂为古今逸品之祖”;有张泰阶的“黄子久为逸品之祖”的说法;董其昌推张志和、卢鸿、米芾、赵大年。但不论怎样,在把倪瓒评为逸品方面,大家是一致的。参见阮璞《倪瓒人品与画品辩惑》,载于卢辅圣主编:朵云第六十二集《倪瓒研究》,上海:上海书画出版社,2005年版,第66-67页。的内涵,由唐画论中的“不拘法度”、宋画论中的“出于意表”,逐渐转化为元画中的“平淡天真”。

在禅学内观智慧与元代隐逸泛化历史境遇的碰撞之下,元文人画攀上了自身历史的巅峰,作品中所显示的“平淡天真”之意,充满着对现实生存的感怀和对生命无常的况味,它是文人们真实内心世界的写照;同时作品也不囿于个人欲望,其无欲望的表达方式也使欲望具有了道的超越意味。可以说,禅学对元代文人画的深层渗透,让“逸品”具备了明确的审美内涵,文人画也由此完成了自身由理论到实践的全部构建历程。

江澜 武汉科技大学艺术与设计学院副教授 博士

[1]徐小跃.禅和老庄[M].南京:江苏人民出版社,2012:126.

[2]释普济.五灯会元[M].沈阳:万卷出版公司,2008.

[3]郭象.庄子注疏[M].北京:中华书局,2011.

[4]释僧肇.肇论[M].大正新修大藏经本.

[5]静筠二禅师.祖堂集[M].北京:中华书局,2007:857.

[6]赖永海.维摩诘经[M].北京:中华书局,2010:34.

[7]邢东风.马祖语录[M].郑州:中州古籍出版社,2008:146.

[8]方熏.山静居画论[M].杭州:西泠印社出版社,2009:30-31.

[9]潘运告.宋人画论[M].长沙:湖南美术出版社,2000.

[10]俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2014.

[11]潘运告.元代书画论[M].长沙:湖南美术出版社,2011:330.

[12]朱家溍.什刹海梦忆[M].南京:江苏文艺出版社,2006:93.

[13]董其昌.画旨[M].杭州:西泠印社出版社,2008:124.

[14]本社.鹊华秋色[M].上海:上海书画出版社,2005:32.

[15]周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2005:492.

[16]唐志契.绘事微言[M].北京:人民美术出版社,1964:8.

J205

A

1009-4016(2016)03-0011-08