民族自治地区村干部胜任力研究

2016-12-01郑小强

郑小强

西南石油大学经济管理学院,四川成都610500

民族自治地区村干部胜任力研究

郑小强*

西南石油大学经济管理学院,四川成都610500

通过访谈和问卷调查,运用结构方程模型对我国民族自治地区村干部的胜任力进行实证研究。结果发现,社会支持是构成我国民族自治地区村干部胜任力的重要因素,也是影响其绩效的根本动因。在民族自治地区,村干部获得的社会支持与其胜任力存在因果关系,知识和能力通过社会支持对胜任力有显著影响。同时,价值观和人格特征对民族自治地区村干部获取社会支持的贡献度较小,是其胜任力构成的辅助性力量。构建以能力胜任、知识技能、社会支持、价值观、人格特征为基本要素的胜任力指数体系,建立基于胜任力的科学的民族自治地区村干部选评机制十分必要,可以避免民族自治地区村干部的角色出现由“三重代理”到“第四群体”的演化。

民族自治地区;村干部;三重代理;第四群体;胜任力;社会支持

郑小强.民族自治地区村干部胜任力研究[J].西南石油大学学报:社会科学版,2016,18(2):29–34.

Zheng Xiaoqiang.A Study on Village Cadres’Competence in Autonomous Regions of Minority Nationalities[J].Journal of Southwest Petroleum University:Social Sciences Edition,2016,18(2):29–34.

引言

由于受到历史及自然环境等因素的影响,我国民族自治地区在经济、社会等方面要落后于东部地区。虽然我国政府采取了一系列措施发展民族自治地区的经济,逐渐加大对这些地区的扶持力度,但在城乡二元分割的大背景下,民族自治地区农村发展水平还是比较低的。在农村发展过程中,村干部群体的能力和素质对民族自治地区农村经济的发展起着非常重要的作用,同时,民族自治地区特殊的经济、社会、文化及自然环境对村干部提出了特殊的要求,传统的能力测量和绩效考核很难全面地评估民族自治地区村干部的工作能力和绩效。民族自治地区村干部角色的复杂性和特殊性也促使我们必须寻求新的方法对其评价和管理。本文结合胜任力相关理论,提出民族自治地区村干部胜任力的概念,并对其构成进行实证研究,这对提高我国民族自治地区村干部群体的能力水平,促进民族自治地区农村的发展具有重要意义。

1 何为民族自治地区村干部的胜任力

1.1 民族自治地区村干部胜任力的界定

1973年,哈佛大学心理学教授Mc Clelland在《测量胜任力而不是智力》(Testing for Competence Rather than Intelligence)一文中首次提出“胜任力”的概念。他认为,胜任力是区分绩效出众者和绩效平庸者最显著的特征,也是决定工作绩效持久的、潜在的品质和特征,传统的智力和能力测量应该被胜任力测量所取代[1]。据美国薪资协会(American Compensation Association,ACA)的调查显示,早在1996年美国就有约80%的企业运用胜任力进行人力资源管理实践。20世纪80年代初,随着“新公共管理运动”的兴起,胜任力逐渐被运用于公共部门,以对行政部门管理者进行测量并评价其工作绩效。因为,相比传统的工作分析、绩效评价而言,胜任力结合组织目标和策略,从工作结果开始演绎出员工完成工作所需要的潜质特征[2],在人力资源管理中更加有效。

关于胜任力的概念一直存在着争议。在译为Competence和Competency时具有不同的含义:Competence实指个体履行工作职责和取得绩效的能力,侧重于在既定工作标准下完成任务所需具备的能力,而Competency则集中关注个体在一个特定情景下的实际行为表现和绩效,强调导致优异绩效的个人潜在特征[3-4]。或者说,胜任力至少有两个层面的意思:一是承担一项工作所需具备和证明的能力;二是完成任务和工作职能所需表现的一系列行为[5]。在用于人力资源管理实践的过程中,胜任力同时在两个层面上发挥作用:一方面为组织行动提供一个行动地图,为组织行为提供参考;另一方面指导个人发展,成为管理者个人发展的有效工具。毫无疑问,这两个方面无论对于民族自治地区农村发展还是村干部群体的个人发展都是具有重要意义的,所以,本文所指的胜任力结合了“能力”和“绩效”的双重含义。民族自治地区村干部胜任力是指可以提升民族自治地区村干部工作绩效的知识、技能、能力等所有个人特征的总和。

1.2 民族自治地区村干部胜任力的构成

继提出胜任力概念之后,Mc Clelland进一步提出胜任力构成的“冰山模型”,认为知识和技能是构成胜任力的显性特征,处于冰面之上,而自我概念、特质和动机是胜任力构成的隐性特征,处于冰面之下。随着知识和技能在知识经济时代更新的加剧,胜任力的隐性特征对工作绩效将产生更大的影响,衡量个人特征的KSAOs模型(知识、技能、自我概念、特质和成就动机)成为胜任力构成的基本框架。

国外很多学者对胜任力的构成进行了深入研究。Boyatzis(1982)认为,相比较管理者的显性特征如技能、知识等而言,管理者的潜在特质更能提高工作绩效[6]。Page和Wilson(1994)认为,管理者胜任力构成主要包括技能、能力和个人特质三个维度[7]。Fleishman等人(1995)认为,胜任力的构成维度应该是更广泛的,知识、技能、能力、动机、信念、价值观以及兴趣爱好等是衡量胜任力的主要特征[8]。Green(1999)认为,胜任力是用于完成工作目标的员工技能、工作习惯的可测量的描述。目前,国外关于胜任力构成的研究是在一个更宽泛的范围中进行的,如公共部门、私人部门或交叉部门,很少考虑行业或组织差异性对胜任力的影响[9]。

现有的关于村干部问题的相关研究大都以我国东部和中部地区典型的“纯农”或“半农半商”的村庄为研究对象,较少关注民族自治地区村干部的胜任力问题,只有少数学者进行过相关研究。李越恒、胡振华(2009)设计了“中国公务员胜任力要素构成表”,该研究把公务员胜任力构成要素归结为四个层面,依次是基本知识、能力要素、个性特征、价值观[10];刘辉(2012)运用扎根理论提炼出西部地区村干部胜任力的构成要素——成就动机、个人影响力和管理领导能力[11]。

结合现有的研究成果,本文初步确定知识、技能、能力、价值观和个人特质为村干部胜任力构成的主要指标。这种“五维度”的划分既满足了胜任力构成的基本要求,又兼顾了“村干部”的群体特殊性。由于民族自治地区村干部在角色定位、工作性质和工作内容等方面都具有一定的特殊性,其胜任力构成也具有一定的特殊性。本文试图通过行为事件访谈,对拟定指标进行修正,找出民族自治地区村干部胜任力的特殊性指标,构建民族自治地区村干部胜任力的构成量表。课题组在甘肃省DXZ自治县、ZJC自治县和青海省LD县随机抽取了12组村干部进行访谈,访谈对象为村干部中的村支书和村委会主任共计21人(有的村干部身兼数职),并对访谈内容进行了整理,对通过三角验证后的访谈内容重点采用,以确保访谈内容的真实性。。

访谈发现:“知识”和“技能”是密切联系,也是民族自治地区村干部难以区分的两个维度,通常有一定专业知识的村干部更有可能成为村里的农(牧)技能手,所以,基于自相关性的考量,把“知识”和“技能”合并为“知识技能”一个维度。依据“知识”的表述和有效转移方式,可将“知识技能”分解为专业知识、管理经验、农(牧)科技、致富信息四个指标。其中,“专业知识”和“农牧科技”为显性知识,是可以通过教育和系统学习实现有效转移的知识;“管理经验”为隐性知识,是在社会实践中总结出来的难以有效转移的知识。在访谈中,几乎所有的访谈对象都提到“人际关系”、“家族支持”、“权威”对其开展工作的影响,以及村里的“社会精英”支持的重要性,所以,在民族自治地区村干部胜任力构成中加入“社会支持”这个维度。由此,民族自治地区村干部胜任力构成详见表1所示。

2 民族自治地区村干部胜任力的实证研究

为了进一步理清民族自治地区村干部胜任力的构成,明晰胜任力构成因子间的关系,以及因子间的因果效应,进而确定影响民族自治地区村干部胜任力的根本原因,为民族自治地区村干部培训、考核和任免提供理论参考,本文不仅要进行探索性因子分析,还要进行验证性因子分析。结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)能够同时处理多个因变量,同时估计因子结构和因子关系,估计整个模型的拟合程度,并允许自变量和因变量含测量误差,允许更大弹性的测量模型,是一种比较合适的研究方法。本文运用结构方程模型对民族自治地区村干部胜任力进行实证研究。

表1 民族自治地区村干部的胜任力构成要素

2.1 数据来源及样本分布

本文的研究数据通过调查问卷获得,问卷根据表1中的指标设计相应的题项,最后获得5个维度的李克特量表数据。由于本文的研究对象为民族自治地区的村干部,所以,选取了甘肃省DXZ自治县、ZJC自治县两个县的78个行政村进行问卷调查,发放问卷156份,回收139份;在青海省LD县的村干部培训班上发放问卷118份,回收118份。两次问卷调查的总体回收率为93.8%。

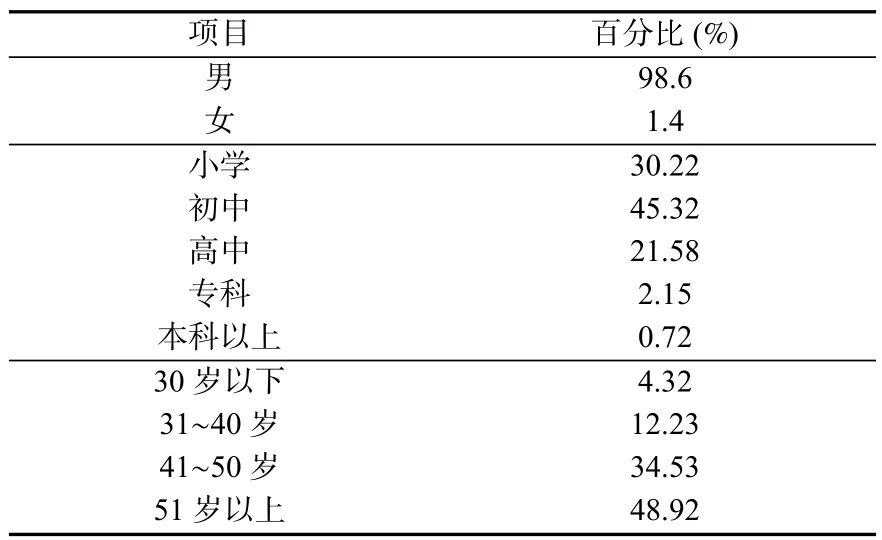

运用SPSS17.0统计软件对原始数据的信度进行检验,各维度中变量的α值都达到了0.7以上,整体变量的α值为0.899,数据有较高的信度,通过了有效性检验。从样本的分布状况来看,民族自治地区村干部中基本上是男性;大部分村干部的文化程度为小学和中学,文化水平偏低;年龄构成中,40岁以上的中年人占绝大多数,具体情况详见表2。样本构成与我国大部分西部农村地区的村干部构成吻合。

2.2 结构方程模型分析

首先,构建测量方程描述各指标与潜变量之间的关系。运用Lisrel8.70结构方程分析软件进行分析后,18个指标分别对5个潜变量的解释性参数均大于0.5,具有较强的解释性,各潜变量之间存在相关关系。其次,构建结构方程描述各潜变量之间的因果关系。能力胜任(ABIL)、知识技能(KNOW)、价值观(VALU)、人格特征(PERS)为外生变量,分别由ABIL1、ABIL2、ABIL3、ABIL4,KNOW1、KNOW2、KNOW3、KNOW4,VALU1、VALU2、VALU3,PERS1、PERS2、PERS3共计14个指标对其进行测量。社会支持(SUPP)为内生潜变量,由SUPP1、SUPP2、SUPP3、SUPP4对其测量。详见图1所示。

表2 样本分布情况

由图1可知,能力胜任、知识技能、价值观和人格特征四个外生变量与社会支持潜变量之间存在因果关系,因子载荷分别为0.68、0.47、0.19、0.17,能力胜任与知识技能对社会支持具有较强的解释性,而价值观和人格特征对社会支持的解释性较弱。

图1 民族自治地区村干部胜任力结构方程模型

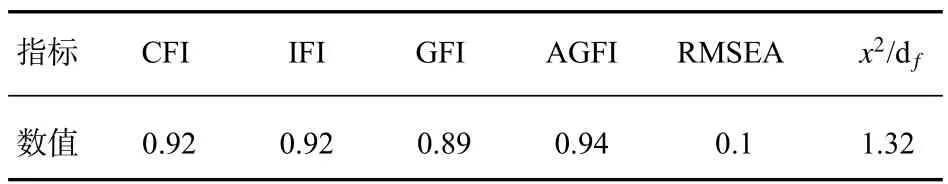

从表3可以看出,模型的主要拟合优度指标通过了显著性检验(表3)。GFI为模型的契合度指标,AGFI为调整的GFI指标,IFI为增值拟合指数,CFI为比较拟合指数,除GFI值以外,其他值均大于0.9,说明该模型拟合结果良好;RMSEA是标准化残差均方根,是比较理想的指数,该指标等于0.1,亦表示好的拟合;x2/df值为1.32,在小于5的合理范围内。

表3 模型整体拟合效果统计量

3 结论与讨论

3.1 民族自治地区村干部胜任力构成要素的分布格局

民族自治地区村干部胜任力的构成,除了传统的知识、技能、能力、价值观和个人特质等胜任特征外,“社会支持”是民族自治地区村干部胜任力构成的重要因素。“社会支持”通常以网络化的形态出现,因为传统的农村社会是一个“熟人”社会,社会秩序的维系常常是以农村社会所特有的社会网络及一定的人际关系为基础,这些社会网络都承担着一定的功能,传递着某种社会关系[12]。在民族自治地区,以宗教领袖、长者为代表的传统意见领袖,和以致富能手、科技能手、慈善大户为代表的社会精英是村干部获取社会支持的重要力量。社会支持是影响民族自治地区村干部胜任力的重要因素,也是影响其绩效的根本原因。

民族自治地区村干部获得的社会支持与其他胜任特征间存在因果关系。其中,村干部具有的执行力、危机处理能力和学习能力对获取社会支持具有显著的促进作用;村干部拥有更多的专业知识和农(牧)科技方面的技能,能及时获取致富信息,对获取社会支持进而提高胜任力有重要意义。

价值观和人格特征对获取社会支持的贡献较小,是民族自治地区胜任力构成的辅助性力量。

3.2 民族自治地区村干部胜任力构成要素的价值

民族自治地区村干部胜任力构成要素的分布格局,具有两方面的理论价值和指导意义:

一是胜任力指数的构建。在现有的村干部胜任特征中,“能力胜任”、“知识技能”和“社会支持”占有绝对比重,而“价值观”和“人格特征”所占比重较小,这种重“才”而忽视“德”的村干部胜任力评价机制,容易导致“村政的痞化与劣化”[13]。政府对村政的直接管控,又有悖于我国“村组自治”的制度环境,特别是政府对村政具体事务的干预,往往会引发村民的抵触和抗拒。政府对村政管理的关键在于对村干部的评选及绩效考核,即寻求一种有效的对村干部进行评选和绩效考核的工具。村干部胜任力指数就是政府对民族自治地区村政进行宏观管理的工具。因为,一方面,村干部胜任力指数为村干部队伍建设提供标准和依据;另一方面,政府可以通过调整指数构成指标的权重对村政的管理施加影响。所以,构建以“能力胜任”、“知识技能”、“社会支持”、“价值观”和“人格特征”为基础的胜任力指数,以胜任力指数为依据对民族自治地区村干部的选评加以引导,建立科学的基于胜任力的民族自治地区村干部选评机制是非常必要的。

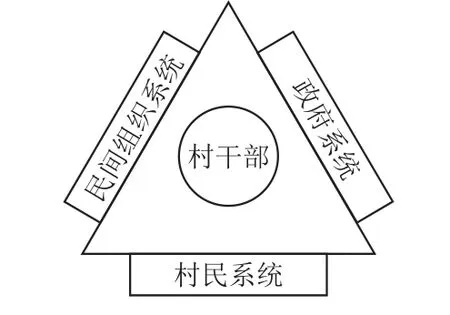

二是村干部角色演化的预判——第四群体的发现。“村官”是处于乡干部与村民之间,即行政管理系统(官系统)和村民自治系统(民系统)的边际位置[14]。村干部是两个系统的润滑剂,是农村官民矛盾的缓冲地带。在我国民族自治地区农村(牧村)管理系统中,除了以上两个子系统外,还有宗族或宗教组织等民间组织系统,因为与其他地区不同的是,宗族、宗教、协会等民间组织已成为村干部任免的主要因素之一。一般而言,村干部群体处于一种身处国家与农民夹缝之中的结构性两难:一方面,干部们由村民任免,拿着村民的钱,但却主要办着政府的事;另一方面,基层政府要求村干部积极配合工作,却又愈益无法对他们提供有效的利益激励与政策庇护[15]。然而,民族自治地区的村干部群体不仅处于结构性两难的境地,更处于“三难”的困局中。如果说其他地区的村干部是在“官—民”系统的狭缝中生存的话,那么民族自治地区的村干部则是要在三足鼎立中不断游离,具体情况如图2所示。

图2 民族自治地区村干部的三重角色

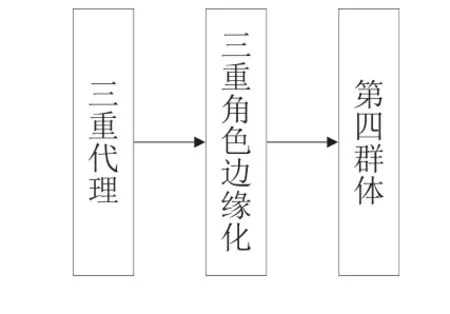

民族自治地区村干部在社会管理系统中的角色并非村民和政府的“双重代理人”[16],而是村民、政府和民间组织的“三重代理人”,即自治地区的村干部不仅仅是政府的代理人和村民的当家人,同时也是宗族或宗教组织的代言人,是平衡三个系统的重要力量,三个系统的非平衡性也极易导致村干部的角色冲突。当自治地区村干部作为政府的代理人而缺乏动力,作为村民当家人而缺乏基础,作为民间组织的代言人而缺乏支持的时候,“三重代理人”将倾向于边缘化。随着三重角色边缘化的加剧,加上村干部政治地位的特殊性,经济地位的垄断性,内部利益的排他性[17],使他们来自地方共同体却又与地方群众利益相分离,村干部群体有可能独立出民族自治地区基层社会管理系统,成为一个特殊的既得利益群——第四群体,如图3所示。

图3 民族自治地区村干部角色的演化

所以,对民族自治地区村干部的选任和评价不能在传统的能力测量和绩效评价框架下进行,而要寻求一种适合我国民族自治地区村干部培训、考核和任免的衡量标准和路径指向,在民族自治地区村干部培养和选拔中,要以村干部胜任力特征为依据加以引导。

4 结语

我国是一个农业大国,农村问题是决定国家长远发展和兴衰的大事。随着改革的不断深入,越来越多的现代化管理工具及管理理念将被引入到乡村治理中,极具特色和复杂性的中国农村将成为“新公共管理运动”的试验田。本文对我国民族自治地区村干部胜任力进行研究,提出构建民族自治地区村干部胜任力指数,并以此为依据进行村政治理,对于提升村干部绩效、改善村政生态具有重要的现实意义,也是新常态下我国进行乡村治理的有益尝试。

[1]Mc Clelland D C.Testing for competence rather than for intelligence[J].American Psychologist,1973,28(1):1–14.

[2]Michael A Campion,Alexis A Fink,Brian J Ruggeberg, Linda Carr,Geneva M Phillips,Ronald B Odman.Doing competencies well:best practics in competency modeling[J].Personnel Psychology,2011(64):225–262.

[3]宋洪峰,王艺妮.关于人力资源胜任力概念的分析及对比[J].人才资源开发,2007(4):37–39.

[4]Mc Clelland D C.Competence vs competency[J].Psychological Science,2001.

[5]Woodruff C.Competent by any other name[J].Personnel Nfanagement,1991(23):30–33.

[6]Richard E.Boyatzis.The competent manager:a model for effective performance[M].John Wiley&Sons,1982.

[7]Page C,Wilson.Management competencies in New Zealand on the inside looking in Wellington[J].Ministry of Commerce,1994.

[8]Peterson N G,Mumford M D,Borman W C,et al.Development of prototype occupational information network(O*NET)Content Model[J].Volume I:Report[and]Volume II:Appendices,1995.

[9]Green P C.Building robust competencies:linking human resource systems to organizational strategies[M].San Francisco:Jossry-Bass,1996.

[10]李越恒,胡振华.基于胜任力模型的公务员绩效考评研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009(6):81–83.

[11]刘辉.西部地区村干部胜任力对农村发展的影响研究[D].陕西咸阳:西北农林科技大学,2012.

[12]吴开松.社会资本与民族地区农村社会管理创新[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012(2):15–22.

[13]吴毅.双重边缘化:村干部角色与行为的类型学分析[J].管理世界,2002(11):78–85.

[14]王思斌.村干部的边际地位与行为分析[J].社会学研究,1991(4):46–51.

[15]吴毅.村治变迁中的权威与秩序:20世纪川东双村的表达[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[16]徐勇.村干部的双重角色:代理人和当家人[M].武汉:华中理工大学出版社,1999.

[17]何静,时瑞刚.论自治中的村干部群体[J].河南大学学报(社会科学版),2001(5):118–120.

编辑:钟青

编辑部网址:http://sk.swpuxb.com

A Study on Village Cadres’Competence in Autonomous Regions of Minority Nationalities

Zheng Xiaoqiang*

School of Economics and Management,Southwest Petroleum University,Chengdu Sichuan,610500,China

The author conducted an empirical study on village cadres’competence in autonomous regions of minority nationalities by means of interview,questionnaires and structural equation model.The result shows:social support constitutes an important factor for the competence of village cadres and a basic motivation for their performance;the social support gained by village cadres has causal relationship with their distinctive competence;knowledge and ability have significant effects on village cadres’competence through social support while values and personality traits,an auxiliary factor,contribute less to the winning of social support for village cadres.Therefore,to avoid the evolution of the role of village cadres from“triple agents”into the“fourth group”,it is necessary to establish competence index system based on ability,knowledge and skill,social support,values,and personality traits so as to more scientifically appraise village cadres in autonomous regions of minority nationalities on the basis of their competence.

autonomous region of minority nationality;village cadres;triple agents;the“fourth group”;competence;social support

10.11885/j.issn.1674-5094.2015.11.16.02

1674-5094(2016)02-0029-06

C912.82

A

2015–11–16

郑小强(1981–),男(汉族),四川宜宾人,副教授,博士,研究方向:基层公共治理、资源与环境经济学。

全国教育科学“十二五”规划项目“农民工返乡创业教育支撑体系及绩效研究”(CKA150137)。