基于生态环境损失的农业生态系统能值分析

2016-11-30郭瑞丽齐雪艳石岳峰李红亮

郭瑞丽,齐雪艳,石岳峰,李红亮

(1.黄河流域水资源保护局,河南郑州450004;2.黄委会河南水文水资源局,河南郑州450004)

基于生态环境损失的农业生态系统能值分析

郭瑞丽1,齐雪艳2,石岳峰1,李红亮1

(1.黄河流域水资源保护局,河南郑州450004;2.黄委会河南水文水资源局,河南郑州450004)

针对目前农业生态系统能值分析研究中没有考虑生态环境损失的问题,提出了基于生态环境损失的农业生态系统能值分析研究思路和方法。以郑州市为例,对其2005-2014年农业生态系统进行能值计算和分析。结果表明,郑州市近10年农业生产造成的平均生态环境损失为2.21×1021sej,占能值产出的9.08%;扣除农业生态环境损失后,平均净能值产出率从3.75下降到3.41,平均可持续发展指数从1.45下降到1.32,说明农业生态环境损失对系统生产效率和可持续影响比较显著。

生态环境损失;农业生态系统;能值分析;郑州市

1 引言

近年来,农业生态系统生态环境问题日益突出,为全面考虑农业生态系统能值投入和产出,客观、综合评价系统可持续性,文中以郑州市为例,提出了农业生态环境损失的能值计算方法,以期揭示郑州市农业生产造成的生态环境损失问题。为实现郑州市农业生态系统可持续发展目标提供理论参考,同时丰富能值理论与方法研究。

2 研究区概况和研究方法

2.1 研究区概况

郑州市是农业大省河南省的省会城市,也是中原经济区核心城市,气候属北温带季风型气候,年平均气温14.4℃,无霜期206~234 d,年平均降雨量640.9 mm,全年日照时数约2 400 h。境内大小河流35条,其中黄河流经郑州段150.4 km,平均水资源总量为1.34×109m3,人均水资源拥有量为210 m3。境内土壤以褐土、潮土、红粘土等为主,适宜小麦、玉米、红薯、大豆、水稻等多种农作物的生长,郑州市现代农业水平较高,但近些年农业生态环境问题日益突出。

2.2 研究方法

2.2.1 农业生态环境损失的能值计算方法

农业生态环境损失,指现代农业生产活动带来的生态环境污染和破坏。直接损失主要包括资源耗竭、环境污染、生态失衡等三个方面。资源耗竭主要指水源枯竭、土地退化、水土流失和其他能源的耗损;环境污染一般包括水体、土壤、大气污染;生态失衡主要指生物多样性减少和人体健康影响[1]。间接的潜在损失,如农产品污染、基因和物种消失等难以测算。

1)资源耗竭。资源耗竭,主要计算农业生产中投入而未被利用的自然资源及工业辅助能的流失价值,包括农业用水、化肥、农药和农膜等,以及农业生产活动耦合作用造成的水土流失,可通过能值投入量及利用率计算得到,表达式为:

式中:Lγ为资源耗竭损失,sej;γi为农业生态系统投入的第种资源能值,sej;ui为第种资源的利用率,%;n为资源种类数;γSW为水土流失量,kg;τSW为流失水土的太阳能值转换率,sej/kg。

2)环境污染。环境污染,主要计算种植业中化肥导致的水体、土壤、大气污染和畜牧业中养殖污水造成的环境损失。根据化肥施用量及单位化肥环境成本、畜牧业排放污水量及水污染损失能值转换率进行估算。

Lε=qf×lf+qw×τw(2)式中:Lε为环境污染损失,sej;qf为化肥施用量,kg;lf为单位化肥施用的环境成本,sej/kg;qw为畜牧业排放污水量,m3;τw为水污染损失能值转换率,sej/m3。

3)生态失衡。生态失衡,主要计算生物多样性减少损失和人体健康影响。其中,农业生产对人体健康影响,在化肥施用的环境成本中已经计算[2],此处只考虑生物多样性的减少损失,以人类取用水资源造成野生动物能值损失进行简化计算。

Lb=ws×ls+wg×lg(3)

式中:Lb为生态失衡损失,sej;ws为地表水化学能,J;lf为取用单位地表水的野生动物损失能值,sej/ J;wg为地下水化学能,J;lg为取用单位地下水的野生动物损失能值,sej/J。

总的农业生态环境损失(L)可表示为:

L=Lr+Le+Lb(4)

4)参数确定。根据郑州市农业生产情况,农业用水利用系数取52%[3];氮肥及复合肥的作物利用率取35%,磷肥的作物利用率取11%[2],研究区钾肥投入不足,认为施用钾肥被充分利用;农药利用率取30%[4];农用地膜平均回收率取58%[4];水土流失会带走氮、磷、钾等大量养分,流失水土的太阳能值转换率取1.71×1012sej/kg[1]。估算得到化肥的环境污染损失为2.65×1011sej/kg(2005年全国化肥施用环境成本除以化肥施用量)[2];根据单位畜产品能值产生污水量的数量关系[5],估算得到研究区养殖污水量,结合水污染损失能值转换率7.49× 1012sej/m3[6],计算养殖污水造成的生态环境损失。以农业用水造成的野生动物能值损失来代替各类农业活动导致的生物多样性减少进行简化计算[7],即取用地表水会造成野生动物能值损失1.12×105sej/J,取用地下水会造成野生动物能值损失2.55× 105sej/J。

2.2.2 基于生态环境损失的农业生态系统能值评价

考虑系统生产的“负产出”即生态环境损失,建立基于生态环境损失的农业生态系统能值评价模型,计算公式为:

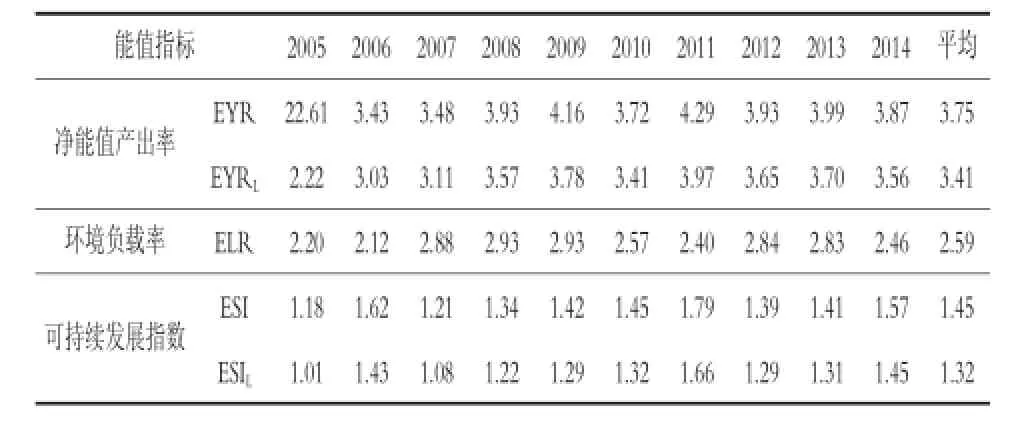

式(5)中,EYRL为考虑农业生态环境损失的能值产出率,EmY为系统产出能值,EmF为系统反馈能值。式(6)中,ESIL为考虑农业生态环境损失的可持续发展指数,ELR为环境负载率。

3 结果与分析

3.1 郑州市农业生态系统能值分析

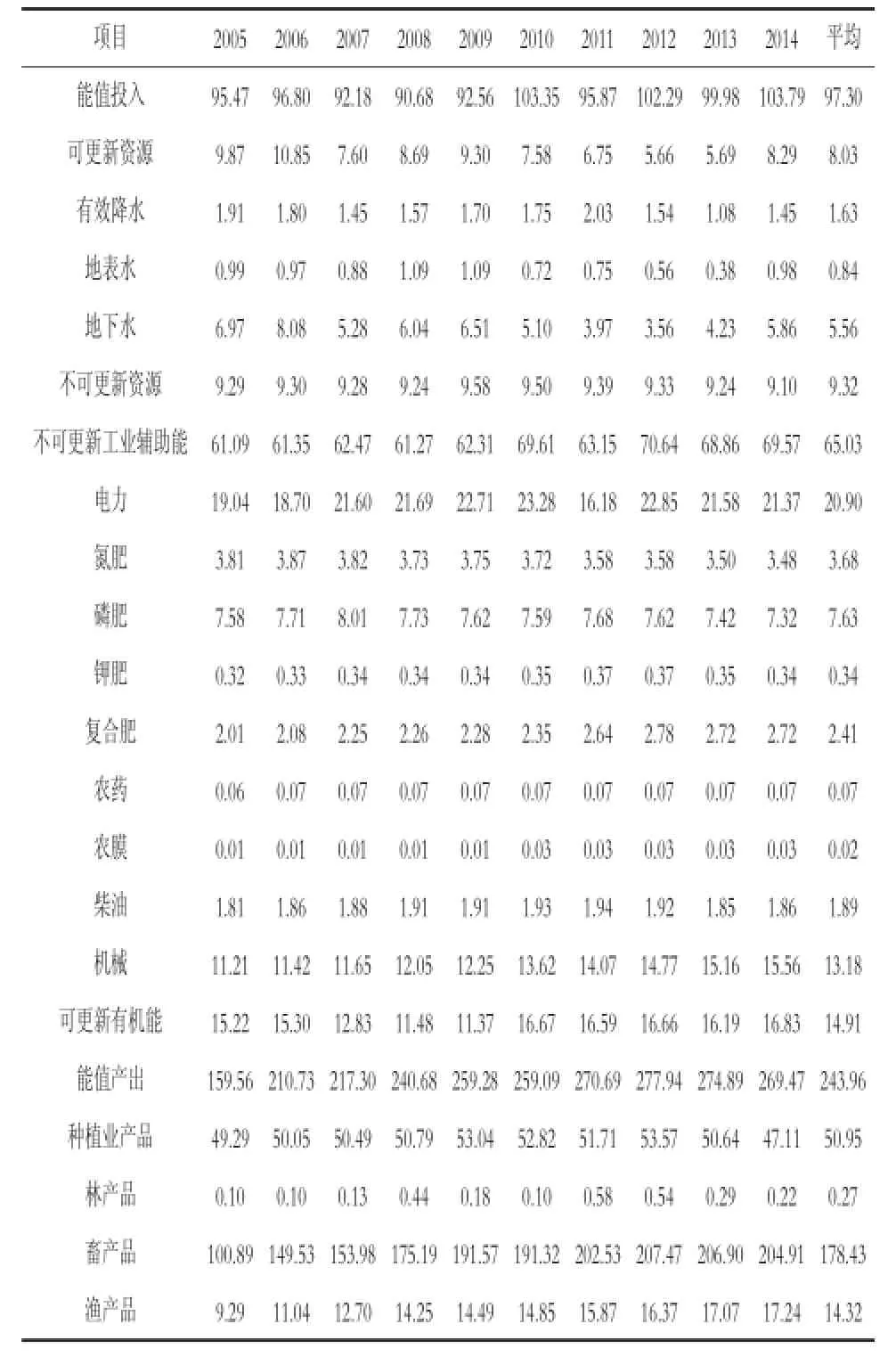

编制郑州市农业生态系统能值投入产出表(表1),对其进行能值投入和产出分析。

3.1.1 能值投入分析

由表1,2005—2014年郑州市农业生态系统总能值投入平均值为97.30×1020sej,其中可更新环境资源、不可更新环境资源、不可更新工业辅助能、可更新有机能的能值投入比例依次为8.25%,9.58%,66.84%和15.33%。可见,郑州市农业生产主要依靠大规模的不可更新工业辅助能投入。

3.1.2 能值产出分析

由表1,2005—2014年郑州市农业生态系统能值总产出为243.96×1020sej,其中种植业、林业、牧业、渔业产品能值所占比重依次为20.88%、0.11%、73.14%、5.87%。可见,畜牧产品能值,在总能值产出中占了一半以上,且呈逐年上升趋势,在农业产业结构中占主导地位。畜产品能值产出高于种植业产品能值产出,表明人们对肉类、蛋类等产品需求较大,生活水平得到提高。渔产品在能值产出中所占比重较小,这由郑州市天然水资源条件决定。林产品在能值产出中所占比重极小,和郑州市保护森林的生态环保政策、严禁砍伐林木密切相关。

3.2 郑州市农业生态环境损失分析

根据农业生态环境损失分类及计算方法,计算2005—2014年郑州市平均农业生态环境损失可知,郑州市近10年农业生产造成的生态环境能值损失整体上呈下降趋势,主要原因是随着农业科技水平的提高,部分农业资源能值投入降低、利用水平提高。其中,资源耗竭能值损失在农业生态环境损失中的比例最大,生物多样性和环境污染次之。2005—2014年郑州市平均农业生态环境损失与平均能值产出比例约为9.08%,与国内外已有研究认为农业外部性成本占农业收入的6%~30%的结论基本吻合[4]。

表1 郑州市农业生态系统能值投入产出 1020sej

3.3 郑州市农业生态系统能值评价指标比较分析农业生产造成的生态环境损失应计入系统能值产出之中,即“系统产出”扣减“环境成本”后才是系统真实的能值产出。计算2005—2014年郑州市农业生态系统净能值产出率和可持续发展指数,结果见表2。近10年郑州市农业生态系统净能值产出率(EYR)提高了48.28%,说明系统生产效率显著提高;可持续发展指数(ESI)大致呈波动增加趋势,说明系统可持续性有所增强。考虑生态环境损失后,净能值产出率(EYRL)和可持续发展指数(ESIL)均比传统能值分析中该指标值有明显下降,近10年分别平均下降9.42%。其中,可持续发展指数在2005年和2007年接近可持续临界点1,说明农业生态环境损失对系统生产效率和可持续性影响显著。由此可见,采用传统能值分析法,对系统生产过程中的资源及其利用耦合作用分析不够深入,对系统能值产出考虑不够周全。

表2 郑州市农业生态系统能值评价指标

4 结语

采用传统的能值分析方法对农业生态系统研究,忽视了农业生态环境损失,将生态环境损失纳入农业生态系统能值产出,进而考察系统生产效率及状态,旨在提出一种农业生产的生态经济评价思路。考虑农业用水、化肥等对农业生态系统能值产出的影响,计算结果表明,基于生态环境损失的农业生态系统能值分析方法具有一定的可行性。

[1]张微微,李红,霍霄妮,等.基于能值分析的农业土地利用强度[J].农业工程学报,2009,25(7).

[2]赖力,黄贤金,王辉,等.中国化肥施用的环境成本估算[J].土壤学报,2009,46(1).

[3]雷宏军,刘鑫,徐建新.郑州市水资源可持续利用的模糊综合评价[J].灌溉排水学报,2008,27(2).

[4]杨曙辉,宋天庆,陈怀军,等.现代农业生产方式与技术体系对生态环境的影响[J].农业环境与发展,2010(1).

[5]范小杉,高吉喜.中国农业生态经济系统能值利用现状及其演变态势[J].干旱区资源与环境,2010,24(7).

[6]吕翠美.区域水资源生态经济价值的能值研究[D].郑州∶郑州大学,2009.

[7]Center for EnvironmentalPolicy.Lecture10-EmergyEvaluation ofEnvironmentalAlternative[sEB/OL].http∶//www.emergysystems. org/lectures.php,2011-09-28/2012-04-10.

X171.4

A

1002-0624(2016)11-0049-03

2016-00-00