农村经济的平衡阀:民国土地典当初探

2016-11-30杨双利

杨双利

农村经济的平衡阀:民国土地典当初探

杨双利

土地典当作为传统中国农村一项重要的经济活动,并非完全是地主富户兼并土地的一种手段。民国时期大量的调查资料表明,土地典当的形成,主要是由参与双方的生产、生活需求及家庭劳动能力所决定。农产品价格的变动对于土地典当的发生发挥着重要的推手作用。农村社会的商业化程度促使了典当土地的回赎方式的变化,也决定着土地典当的存亡,但民国时期还没有发生质的变化。土地典当因其充分参与到资金融通、地权转移和赋税分担等经济活动中,一定程度上实现了农村社会土地、资金、劳动力的合理配置和农村经济的稳态运行。

土地典当;民国;农户;农村经济

土地典当(民间惯称“典地”)作为中国传统社会一种重要的民事制度,在前辈学者长野郎、曹幸穗、杨国桢和成汉昌等人的著作中均有讨论*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,强我译,中国政法大学出版社2004年版;曹幸穗:《旧中国苏南农家经济研究》,中央编译出版社1996年版;杨国桢:《明清土地契约文书研究》,人民出版社1988年版;成汉昌:《中国土地制度与土地改革:20世纪前半期》,中国档案出版社1994年版。,曹树基、李霏霁和彭超分别就清中后期浙南山区和明清时期徽州地区的土地典当作了区域史层面的考察*彭超:《论明清时期徽州地区的土地典当》,《安徽史学》1987年第3期;曹树基、李霏霁:《清中后期浙南山区的土地典当——基于松阳县石仓村“当田契”的考察》,《历史研究》2008年第4期。。其余讨论多是附带在对契约文书、地权关系及典权制度等问题的研究中进行*[日]堀敏一、韩昇:《唐代田地的租赁和抵押的关系——从租佃契约到典地契的诸形态》,《中国社会经济史研究》1983年第4期;王海燕:《明代典当业初探》,《东北师大学报》1998年第1期;范金民、夏维中:《明清徽州典商述略》,《徽学》第2卷,安徽大学出版社2002年版;付坚强:《我国历史上田宅典权制度流变考》,《中国农史》2004年第2期;李琳:《中国古代土地典当买卖中的牙人研究》,吉林大学硕士学位论文2004年;江海波:《中国古代土地“活卖”关系之考释——兼论〈中华人民共和国民法典〉对“典权”制度的取舍》,《武汉理工大学学报》2004年第6期;罗海山:《传统中国的契约:法律与社会》,吉林大学博士学位论文2005年;汪崇筼:《清代徽州土地与商业投资回报率的比较》,《清史研究》2006年第1期;吴向红:《中国古代田宅典卖的源头研究》,《福建政法管理干部学院学报》2006年第3期;武沐、王敬伟:《清代河州契文中的土地买卖》,《西北师大学报(社会科学版)》2008年第4期;陈峥、李云:《华南民族地区乡村土地典卖中的中保人——以清代至民国时期为中心》,《古今农业》2013年第2期;杨彦增:《民国时期台江县苗族村寨的土地典权制度——以姬某请求确认典权不存在一案为切入点》,《农业考古》2013年第6期。,多从制度层面进行分析,且偏重于古代社会。笔者利用丰富的调查资料,在考察民国典地基本状况的基础上,试图阐明典地与农村商业化的关系,并揭示出其在农民经济生活中所扮演的角色。

一、民国典地的基本图景

(一) 出典人与承典人

关于传统中国农村典地活动中的出典人,李文治认为,主要是占地较少的自耕农,出典原因是经济困难*李文治:《民田典卖》,载《中国大百科全书·中国历史》,中国大百科全书出版社1994年版,第424页。。长野郎进一步指出,传统农村金融机构缺乏,农民借款,不用高利贷,就须以土地房屋为担保*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,中国政法大学出版社2004年版,第118页。。黄宗智则将典地视为缓解不幸被迫典卖土地的小农经济的一种有利办法*“它赋予不幸被迫典卖土地的小农以相当有利的、几乎是无限期的回赎权,并且是以原价回赎的权利。”黄宗智:《认识中国——走向从实践出发的社会科学》,《中国社会科学》2005年第1期。。由于李文治、杨国桢、成汉昌等学者认为土地典当具有高利贷的性质,传统中国农村的土地典当往往被视为地主通过高利贷资本转化为土地资本的方式来实现土地兼并的一种手段*“在土地可以相对自由买卖的条件下,高利贷资本往往侵蚀和吞没债务人的土地所有权,引起土地的转移,即在土地抵押担保的基础上,又发展了直接的土地典当。土地典当是高利贷资本向土地资本转化的一种方式,又是土地买卖的一种病态,也是地主兼并土地的惯用手法。”杨国桢:《明清土地契约文书研究》,人民出版社1988年版,第40页。。这些认识主要是建立在中国古代尤其是明清时期地权关系经验研究的基础之上*“以往研究明清土地制度者都强调说土地已高度集中,而且日趋严重,大地主辈出”(赵冈、陈钟毅:《中国土地制度史》,新星出版社2006年版,第164页)。赵冈本人是反对“明清土地高度集中”的说法的,他认为明清年间的土地分配状况基本上是:大地主绝少,而中小业主多。。由于对土地典当中作为土地典入者的地主的比重和地主典入土地在参与典当的土地总量中的比重缺乏充分的考虑,也就无法回答传统中国农村中以土地兼并为目的而发生的典地活动到底占多大比例的问题。

关于民国时期的土地占有状况,赵冈认为,大地主极少,多半为自耕农*“到了20世纪,大地主已经是廖若晨星,所谓地主泰半是中小业主,严格说起来,他们应该算是自耕农,自己耕种一些田地,而将余田出租给佃户。”赵冈、陈钟毅:《中国土地制度史》,新星出版社2006年版,第178页。。他并不否认20世纪初期中国大多数的农民生活贫困,但认为这并不是区区几百名大地主所造成的,主要是地少人多的缘故*赵冈、陈钟毅:《中国土地制度史》,新星出版社2006年版,第179页。。在此基础上的土地典当呈现出来的便是另外一番景象。

民国农村的典地活动中,典出土地者并非都是一般小农,也有地主。典出土地的原因大都由于日用、婚丧、天灾人祸及偿还债务,而用于农事支出或改良田地修理房屋者极少*土地委员会编:《全国土地调查报告纲要》,土地委员会1937年版,第53页。。典入土地者也并非都是地主富豪,部分农民也会为解决耕地缺少的困难,通过典地的方式获得土地。当时学人章植更是给出了一个与当代学人建立在明清经验基础上的看法相异的观点:“出典田地之人,自以大农或地主为多,而承典之人以佃农及小农为多”*章植:《土地经济学》,黎明书局1934年版,第466页。。

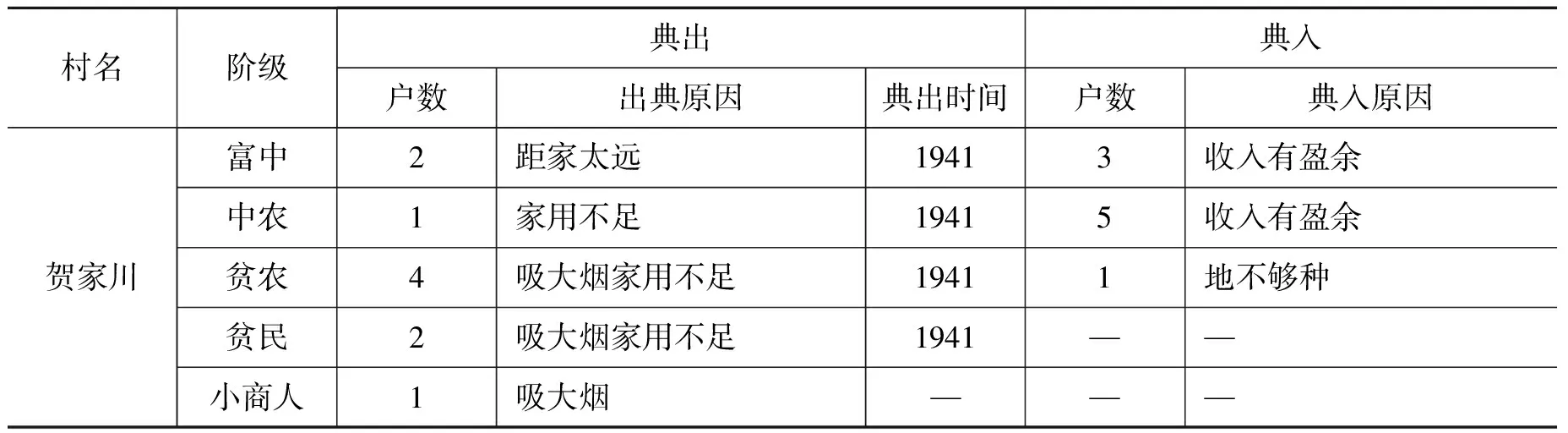

表1 贺家川、孟家沟典地表*张闻天:《神府县兴县农村调查》,人民出版社1986年版,第50页。

续表

根据张闻天对陕西神府地区典地状况的调查(表1),贺家川和孟家沟典地活动的参与者中,出典人既有经济地位低下的贫、雇农和贫民,以及尚能自给的中农,也有经济条件较好的富裕中农和小商人,承典者中这几个阶层也都有人参与。也就是说,并非完全是那种贫困农民典出土地而地主富豪典进土地的格局。土地出典者中占多数的的确是经济不足的贫、雇农,但典进土地者中大部分却并不是地主富豪,而是中农和富裕中农。一方面是因为“收入有盈余”,一方面则是有富余劳动力(“地不够种”)。而富裕中农和中农被视为陕甘宁根据地先进生产力的主要代表,尤其富裕中农作为一个新的阶层,是勤劳致富的典型。贺家川和孟家沟的土地典当资料中所呈现的是“懒散挥霍”者与“勤勉劳动”者的鲜明对比,典出还是典入土地,是由出典人面临的生活需求及家庭的劳动能力所决定。换言之,土地典当给予了勤劳致富的无地、少地农民以获得耕地的机会。典地之所以发生,在出典人而言,缘于借贷,在承典人而言,则是有剩余劳动力。这在一定程度上实现了农村社会中土地、资金和劳动力的合理配置。

这种情况在典地比较盛行的云南昆阳更为明显。调查数据所显示的54户出典者中,以地主兼自耕农出典之户为最多,占其原有户数之38.8%,自耕农次之,占其原有户数之19.7%,半自耕农最少,占其原有户数之3.4%。而74户承典者中,以佃农承典之户为最多,占其原有户数之20%,半自耕农次之,占其原有户数之17.1%,自耕农与地主兼自耕农递少,各为11.4%及5.3%*苏汝江:《昆阳农村经济之研究》,载李文海主编《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),福建教育出版社2009年版,第995页。。地主兼自耕农出典户数最多,首要一方面当然是其作为乡村土地主要占有者的缘故,另一方面是日常用费浩繁,遇有婚丧,铺张浪费,需款甚多,一时无措,不得不出典田地。自耕农出典土地原因不一,婚丧、负债、赌博、赋役等若为其中一项所迫,便不得不典出土地以应付急需。

在张培刚对河北清苑的调查中也有相应的证据。根据农家分户调查,在典进土地的66户农家中,计地主无,富农6,中农27,贫农29,雇农4;典出土地的16户农家计地主2,富农0,中农6,贫农6,雇农2*张培刚:《清苑的农家经济》,载李文海主编《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),福建教育出版社2009年版,第40页。。在这组数据中,我们没有看到以兼并土地为目的而作为承典人的地主,反而有2户地主因某种原因而出典其土地。不管是典出还是典进,参与典地活动最多的是中农和贫农。按照张培刚的分析,富农对耕地需要较迫切,经济情形也比中、贫、雇农好,故只有典进者而无典出者;中农和贫农一方面对耕地有极大需要,另一方面经济条件却较富农窘迫一些,故既有典进者,也有典出者,又他们因耕地需要过于迫切而致典进农户多于典出农户;对于雇农来说,经济条件不好,拥有耕地也非常少,故典出、典进都比较少*张培刚:《清苑的农家经济》,载李文海主编《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),福建教育出版社2009年版,第40页。。

据长野郎的观察,在江苏北部,“典入的,多为有资产的小农,他们多想由典入而更至于收买。典出的,不是佃农(因他无田可典),而多为大农,他们家运渐衰,年年典卖其土地的一部分。可是典地的所得,不能抵偿亏空,所以就渐渐地破落下去了。反之,佃农勤勉的,每届凶年,都能典入或买入一些土地,因之就慢慢地成为小农了”*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,中国政法大学出版社2004年版,第159页。。典地活动仍然集中在有迫切需要的农户之间进行。农户典出土地一般是由于应急所需,典进土地往往是农户本身缺少土地或者有剩余劳动力。地主参与典进土地的案例极少,很多地方根本就没有地主参与。

就各个阶层参与典地的田亩数量上来说,清苑的调查提供的资料是:总计66农家,典进土地共239.1亩,平均每户计富农8.4亩、中农3.7亩、贫农2.9亩、雇农1.4亩。16户典出农家,总计典出土地80亩,平均每户计地主34.0亩、中农4.1亩、贫农2.6亩、雇农3.0亩。显然,富农典进的土地和地主典出的土地,均较中农、贫农及雇农典进和典出的土地为多*张培刚:《清苑的农家经济》,载李文海主编《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),福建教育出版社2009年版,第40页。。在“江苏北部,每逢凶年,多有出典的,典出者为大农,典入者为家有余裕的小农”*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,中国政法大学出版社2004年版,第159页。。这样的分布结构展现出了与那种地主通过典地兼并贫苦农民土地的描述不同的景象,参与典当的土地仍然是由有余地的农户手中转移到有余钱、余力的农户手中。

从参与土地典当的农户数量、土地数量及典地频次上来看,典地在民国农村土地交易中所占比重,各地区有所不同。在东北黑龙江本溪县1926年3224件土地交易中,土地典当105件;1927年8764件土地交易中,土地典当176件,1828年9643件土地交易中,土地典当243件;1929年土地交易37792件,成交额20680亩,土地典当只有1981件,成交369亩*李澍田主编:《中国东北农业史》,吉林文史出版社1993年版,第469—470页。。显然,土地典当在土地交易中只占极小的份额。在浙江吴兴县四区调查的382户自耕农中,将田地典出者有9户,共典出16.33亩,按382户平均每户典出约0.04亩*中国经济统计研究所编:《吴兴农村经济》,载李文海主编《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),福建教育出版社2009年版,第757页。。在西南的凉山,土地典当虽普遍存在,但数量也不大,各地区也无固定手续*四川省地方志编纂委员会编:《四川省志·民族志》,四川人民出版社2000年版,第115页。。相反,抗战爆发前的江苏、浙江、河南、陕西、云南、贵州6省,农村土地移转的方式中,以经过抵押、典当者为最多*孙晓村:《现代中国的农业金融问题》,载中国农村经济研究会编《中国土地问题与商业高利贷》,中国农村经济研究会出版社1937年版,第247页。。正如曹幸穗所言,“在旧中国农村调查资料中,农民们一次性‘绝卖’自家土地的情况极为罕见”,通常的做法是先抵押借款而后不得已出典土地*曹幸穗:《旧中国苏南农家经济研究》,中央编译出版社1996年版,第28页。。长野郎据金陵大学农林科的调查所见,“在承继,买卖之外,土地所有权,多由出典延期而转移”*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,中国政法大学出版社2004年版,第120页。。因此,土地典当在民国农村社会存在的广泛性是不容置疑的。

实际上,现有的调查资料并不能完全反映民国农村社会的土地典当状况,只能做出一个大致的勾勒。其中一个重要的问题就是,有关土地典当的调查存在着很大程度上的缺失。其原因:一方面,典地作为隐藏于借贷关系、土地买卖之中的一种活动,许多调查中往往将之与这些经济关系混为一谈,我们在许多调查资料的“借贷”一项中所见之“押当”与“土地买卖”中所见之“活卖”多为典地;另一方面则是缘于中国传统观念,农民将出典土地视为辱没祖先的家丑,不随意对外人讲,致使这方面的资料无法得到充分的统计;还有一个重要的方面就是张闻天在调查中提到的,因为之前的政府将典地视为高利贷,禁止典地,农民私下典地者被没收不少*虽然在清代政府承认典卖土地的合法性,并规定“凡典买田宅,不税契者,笞五十”,中华民国民法中也将“典”这种特殊制度写入了法典,但在国民政府的基层政权对乡村社会的管理实践方面,土地典当仍然被视为高利贷的一种。,农民对这个问题讳莫如深。

由此可见,考察民国时期的典地,必须注意以下几点:1.从典出土地的户数和土地亩数所得出的结果不甚一致;2.地主在农村中的户数比例较低,统计中的数量自然极少,但又由于其是乡村土地的主要占有者,又经常有典出土地的行为,在典出土地数量上构成了一大部分;3.佃、雇农有可能在一些地方的出典人户上占多数,但由于其本身就没有或有极少量土地,其出典土地的数目所占比例是相当小的,又因其在资本和劳动力方面并不充足,往往也构不成承典人的主要部分,但佃、雇农对于土地的渴求以及通过劳动赚取资本的机会使得他们有可能成为承典人中非常重要的一部分;4.典地活动的参与者中占比例最大的是除地富和佃雇农之外的自耕农,即农村社会的中间阶层,他们或由于急用而典出土地,或由于有富足劳动力和资本而典进土地。

(二) 典价、典期与契税

1. 典价

典地活动中,一般典价约合地价的半数,也有个别地方如河北盐山县有典价与地价相等者*[美]卜凯:《河北盐山县一百五十农家之经济及社会调查》,孙文郁译,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第115页。。安徽芜湖典价一般为地价的四分之一,江苏北部约为卖价的一半*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,第119页。。在浙江嘉兴县,典价“视期限之长短而定,期限长者,价较高;期限短者,价甚低,普通约当卖价之四成”*冯紫岗:《嘉兴县农村调查》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第269页。。 直隶北部也是如此,若“卖地一亩四十元时,典地期限若三年,则为二十元,十年则为三十元,期限越长,通融的金额也越多”。而且,到了期限,典出者还可要求典入者再加若干典价,这个叫做复价。复价的事情可以数次续行,所以,典地年限长的,前后典价也就近于卖价。最后,若双方同意,典入者可以纳付典价(原典价和复价)对于卖价的差额而卖去*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,第119页。。在河北清苑的调查数据显示,典价与地价的比例各村彼此不同,即在同一村,其典价与地价之比亦有40%、50%、60%、2/3、5/8诸种,其中以50%最为普遍,60%次之,余者均甚少*张培刚:《清苑的农家经济》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),第39页。。这种典价形成不仅与当时土地的供需状况有关,亦受参与典当的土地优劣的影响。一般而言,凡土壤与位置较好的田地,典价比例则高,否则比例必低。至于最下等的土地,因需要者少,故很难参与到典地活动中。以与上、中、下三等土地价格相较,计典价占后三者的比例,多为60%—70%之间,典地实际状况中,典价所占地价的成分,以50%—60%最为普遍*张培刚:《清苑的农家经济》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),第43—44页。。通常典价的增减趋势与地价一致。但因典价受到其他因素的影响也较大,所以也有与地价不一致的情况。如清苑在1932年地价跌落时,典价降低更剧,而1934年与1935年地价上涨时,典价却未见有同样程度的上涨*张培刚:《清苑的农家经济》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),第44页。。在实际操作中,往往会出现因需款甚多,而又无取赎之决心的出典者索要高额典价的情形。这种情况下,承典人可将田地转典与第三人,其典价至多与原典价等同,但大都比原典价低。云南昆阳的调查中,亦有土地出典之后,因需要孔亟而中途增加典价者,须央请中人说合,议定加价,书立加约,交承典人收执,日后取赎,将加价并入原典价内计算*苏汝江:《昆阳农村经济之研究》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第996页。。

2. 典期

典地在许多地方往往被称为“活卖”或“活典”,以表示典地在一定期限内可以赎回的特征,相应的典契被称为“活契”。与之相对的是“死契”,实际上等同于“卖契”,表明原典主已经没有回赎土地的权利了。典期往往以立契时所载明者为准,若典契上没有注明,出典人随时可以赎回土地。如福建的紫阳,普通以3年或5年为限,有的契内不载取赎年限,当主随时可以赎回*陈希诚:《福州紫阳村经济调查》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第1108页。。云南昆阳则有“租三典五”之说,即租期3年,典期5年*苏汝江:《昆阳农村经济之研究》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第993页。。典契上也并不载明,而实际运作中又没有限制,但承典人至少须耕种一年。山西省的土地典卖中,地主随时都可以用原价赎回土地。所以,在土地买卖契约上,如果不写明地主没有赎回的权利,则不能完全承认其为正式的买卖。一切契约,声明这一点的叫‘死契’,否则就叫‘活契’*[日]长野郎:《中国土地制度的研究》,中国政法大学出版社2004年版,第157页。。在河北清苑,大概言之,最少1年,最多不定,一般以3年最为通行,也有4年、5年、9年、10年各种*张培刚:《清苑的农家经济》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·中),第39页。。就全国各省而言,“冀豫鲁均3年,陕赣湘鄂3年半,苏皖4年,浙近4年半,桂5年,闽近6年,粤达8年半”*土地委员会编:《全国土地调查报告纲要》,土地委员会1937年版,第53页。,也有长至12年者。这些也只是民间的惯常,实际过程中比12年长的期限也有。如陕北马家“崇德厚”的账目上记有一例“揭钱—典地—卖地”项:有李万和其人,在同治五年揭钱20串,积欠至光绪二十年,以12串钱典出三垧地还账,至1920年又继续典钱二串,终于赎不起,于1922年以60.5串钱将地出卖*延安农村调查团:《米脂县杨家沟调查》,生活·读书·新知三联书店1957年版,第56页。。这个案例中若从典出土地的光绪二十年(1894)算起,至由典转卖的1922年,计28年。典期太长,往往会引起很多纠纷,又因时间太久而难以判定。因此,国民政府曾规定典地超过二十年者,不准赎回。

3. 契税

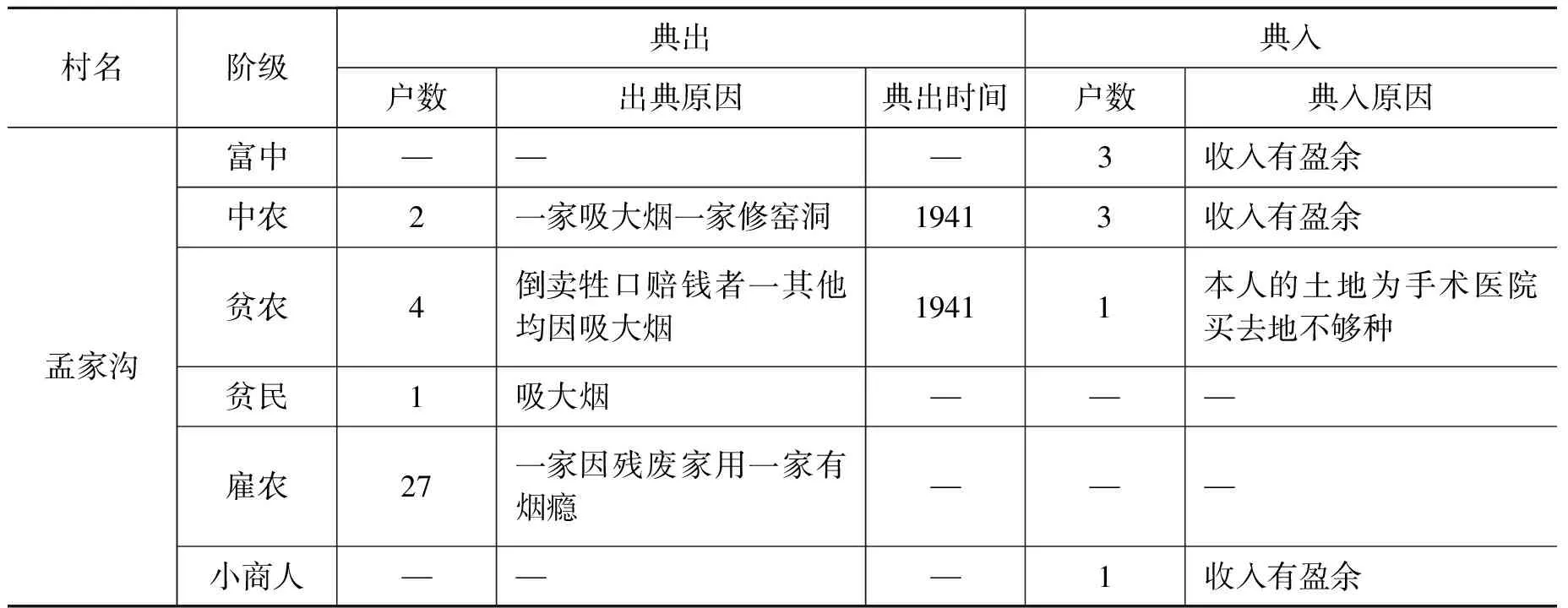

民国时期,不管是用作典当的活契,还是永远绝卖的死契,都必须纳税。税率大致以地价的百分比计算(见表2)。至民国十七年(1928),各省税契的税率仍旧按照民国六年(1917)的前例计算。但各省的契税征收过程中多有逃税情况发生,一些省政府如直隶、贵州等颁行折扣罚金的办法,敦促人们缴纳契税。除此之外,还有契纸的费用,各地不同时期多有差异。

表2 契税税率百分数*汪熙、杨小佛主编:《陈翰笙文集》,复旦大学出版社1985年版,第22页。

一般情况,典地缴纳活契税,典地转为绝卖时,须再缴纳死契税。但在嘉兴县,典地转为卖地时,若原典人与买主属于同一人,则可“以原纳典契税额抵充卖契税”*冯紫岗编:《嘉兴县农村调查》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第269页。。

二、典地与农村经济变动

(一) 商业化与典地

1. 商业化与典地的回赎

明清以来,随着农村商业化程度的加深,那种执行“现价回赎”甚至将典地视为卖地的市场逻辑与按照无限期“原价回赎”的前商业逻辑逐渐展开了较量,这一点在黄宗智的著作中有了充分的论述*黄宗智:《法典、习俗与司法实践:清代与民国的比较》,上海书店出版社2003年版,第74—84页。。这一变化引起的典地纠纷比前商业化时期因为典期太久而引起的纠纷更难处理。当然,这只是出于司法实践方面的考虑。实际上,在民国时期的许多农村仍然保留着“原价回赎”的习惯,旧有的典契上往往早就注明“原价回赎”的字样,如江西南昌全县典地契约中明确标示“原价回赎”*农业推广部编制:《南昌全县农村调查报告》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第919页。。新生的契约关系亦会因时因地做出相应的成文或不成文的规定。这两种逻辑反映在空间维度上,则透射出了各地农村经济的商业化程度的不同。因此,我们在民国时期的调查资料中所见的许多“原价回赎”的资料,并不与黄宗智的分析相抵触。反而更进一步反映出,即便到了民国时期,中国许多地方的农村商业化程度仍然很低,对于前商业化时期的社会惯习仍然大量地保留。

对于商业化与典地回赎的关系,早在民国时期,王寅生和张锡昌等人就已经论及,而且他们断言的更彻底。他们认为这种“原土地所有者在土地出卖以后有权向新的土地所有者赎回土地”的“死头活尾”的习惯(即活卖),仅仅在农业土地市场很小和很有限的场合才被保持下来。在流动性和变动较大的土地买卖中,不完全的出售必然要消灭,而所谓的“活尾”也必然要像死头一样,变成死尾。因此,他们断言,土地“活卖”这种民事习惯在1911年以后就逐渐走向灭亡*王寅生、张锡昌等:《土地所有制之现代化》,载章有义《中国近代农业史资料》(第2辑),生活·读书·新知三联书店1957年版,第77页。。

毋庸置疑,商业化给这种传统惯习带来了巨大的冲击。而冲击引起的变化,首先是黄宗智所言的从“原价回赎”到“现价回赎”,然后才是王寅生等人所说的,这种“保留回赎权”的土地买卖(典地)的逐渐消灭。事实上,在民国时期,中国农村的商业化程度并没有能够达到完全摧毁前商业时代遗存下来的许多旧的民事惯行的地步,对于农村传统的典地惯习也没有构成太大威胁。这一点,我们从民国时期各地丰富的典地数据中已经能够看得出来。

2. 物价变动与土地典卖

农产品价格的升降对于土地典卖有很大的影响,这与土地价格受农业经营报酬高低的影响有关。正常年份,农产品价格增高,农业用地的报酬便随之增加,土地投资非常有利可图,会促进土地的典买。农产品价格变动往往与交通状况和灾荒事件有着密切关系,对于不同地区和土地—资本交易中不同身份的人影响迥异。20世纪20年代,山西的汾军汽车道*从汾阳经离石城到离属军渡的汽车道路。修成后,因乘客不多,未曾开车,于是骡车借行,离汾之间运费减低,离石地区余粮容易出境,加之西邻陕北与东邻平遥等处常遭荒旱,于是离石的粮食可东西贩卖,粮价渐高,地价就逐年升涨了,债主们便毫不客气地将不能按约定清偿本利的债务人的质地自己管理起来*冯和法:《中国农村经济资料续编》(下),(台北)华世出版社1978年版,第886页。。然而,在江苏苏宁一镇四乡,经民国二十年(1931)的大水,民国二十三年(1934)的大旱,土地投资之利息微薄,购买者少,而一般农民为生存又不得不在灾患之余设法出售或典当,因之卖者多而买者少,土地价格便狂跌,典价也一起跌落*蒋杰编著:《京郊农村社会调查》,乔启明校订,载《民国时期社会调查丛编》(乡村社会卷),第349页。。

就全国而言,据中央农业实验所的报告,1931—1933年间,田地价格,除西南一区外,都在降落。各省总计以1931年为标准,水田价格,1932年降落6%,1933年降落12%;旱地价格1932年降落7%,1933年降落11%*钱俊瑞:《中国目下的农业恐慌》,《中国农村》第1卷第3期。。大部分农民都想脱手土地,典价随着地价而跌落。河南滑县1933年的地价,好地每亩只20—30元,中等地10—15元,下等地二三元也无人过问。许多农民不等到买卖,已经从抵押典当的过程中失掉他们的土地的大半*西超:《高利贷支配下的滑县农村经济》(1933年12月18日于滑县),载中国农村经济研究会编《农村通讯》,上海中华书局1935年版,第7页。。

典地大多是由抵押借贷转来,抵押借款中以土地抵押最多。20世纪二三十年代,农村经济恐慌使得农村的地价不断跌落,土地逐渐贬值。加之一些地区田赋及附加的奇重,土地已经不能像以前有效地解决农民的生计问题。而农村金融的凋敝使得农村的资本流动不能满足农民对于资金的需求,典地已然成为“穷人的后门”。就像陕北的农民所言,“借钱难借到”,“倒还不如典地”*张闻天:《神府县兴县农村调查》,人民出版社1986年版,第52页。。然而,像琼崖这样的地方,出卖或出典田地非常盛行,田价惟见其日趋跌落,承买或承典者,则无其人*林缵春:《琼崖农村》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第1031页。。经济的变动使农民这最后一条活路都崩溃了之后,越来越多的农民选择了逃荒,土地便会被大量闲置起来。

(二) 典地在乡村经济中的角色扮演

典地在中国农村经济中扮演着三重角色:一是融通资金的手段;一是地权转移的纽带;一是赋税转移的方式。

1. 融通资金

在乡村史研究中,学者们一般将土地典当视为一种借贷方式和土地转移的途径*杨国桢:“土地典当是高利贷资本向土地资本转化的一种方式,又是土地买卖的一种病态,也是地主兼并土地的惯用手法”(杨国桢:《明清土地契约文书研究》,人民出版社1988年版,第40页);黄宗智:“中华民国民法最后是使用了民间原有的词‘典’,用来表达这样一个中国的比较独特的保留回赎权的土地买卖和借贷制度”(黄宗智:《认识中国——走向从实践出发的社会科学》,《中国社会科学》2005年第1期);张静:“土地典当是以土地为抵押贷取货币,抵押期满后土地可以赎回。从这点来说,应该是属于抵押借贷的一种。把土地典当视为一种地权转移方式,是不少学者的共识,但以往的论述一般停留在典地通常是卖地的先声,土地典出后多半无力赎回,最终只能卖掉”(张静:《建国初期长江中下游地区乡村地权市场探微》,中国社会科学出版社2011年版,第131—132页);长野郎:“土地的出典,虽说不是土地所有权完全的转移,但也可看为是类似的方式”(长野郎:《中国土地制度的研究》,中国政法大学出版社2004年版,第118页)。。这种观点的产生缘自于典地活动往往与这些生产关系呈相互关联的状态。参与典地的农户大多会经历这样一个过程:起先,因借债而将土地抵押出去,取得抵押借款,但地权仍归原主,称为押地;借款期限内不能还款者,土地便被典当给债主,地权暂时归于债主,以土地收益偿还利息;若典期内债主仍不能还清债款,土地有可能被绝卖以偿还债款。既完成了一个借贷的周期,又完成了一次地权转移。但正如方行所指出的,完全借贷意义上的土地抵押或典当与完成了土地产权转移的土地典当,是“既有联系又有区别的两种不同性质的经济行为”,不能忽视它们相互区别的一面而将其混为一谈*方行:《对“借贷性土地交易形式”的反思》,《中国经济史研究》2011年第3期。。就借贷方面而言,韩德章认为,典地本身就“可视为一种借贷的形式,出典人即系债务人,受典人即系债权人,债权人经营债务人的土地的时候,从土地里获得的收益,即相当于债务人应付与债权人的利息”*韩德章:《浙西农村之借贷制度》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·下),第13页。。在江苏的徐州等地,则出现一种名为“当空”的借贷制度,“农民在需要款项的时候,把自己所有田地押给人家,不付利息,但像佃户一般按期缴纳谷租。有些农民自己没有尺寸土地,只要能够按期缴租,也可以凭空押当”*薛暮桥:《铜山县八里屯农村经济调查报告》(1932年12月),载陈翰笙《解放前的中国农村》(第3辑),中国展望出版社1989年版,第169页。。这实际上是将土地视为一种象征性资本的典地行为。不管出典人的成分如何,参与典地的土地大部分移转到了亟需土地的人的手中,而资本移转到了亟需资本的人的手里,这是典地活动中包含的借贷关系的重要作用,它完成了资本与土地的一次暂时的交换,部分地实现了“钱能尽其用,地能尽其利”。

2. 转移地权

“把土地典当视为一种地权转移的方式,是不少学者的共识”*张静:《建国初期长江中下游地区乡村地权市场探微》,中国社会科学出版社2011年版,第131页。。若就民国时期而论,决不能简单地将其描绘成地主富豪兼并土地的手段。如前所述,参与典地活动的主要人群并非地主富豪,而是以自耕农为多数的一般小农。典地在以下两个方面缓解了出典人的经济困境:一方面,为出典人提供资金等经济上的报酬,解决了其生活上的困难;另一方面,保留了田地的回赎权,并保证相当长的回赎期,使其不致因一时之困而丧失了被视为“命根子”的土地。

在漫长的回赎期内,既有承典人为能够继续保有土地而做出的种种努力,亦有典出者为了获得高额的典价或追加典价而放弃回赎权的行为,典地走向绝卖的动因来自于这两方面的合力。但这并不表示中国农村经济就如马若孟所言,“垄断从来没有长期存在过,对农户的经济剥削几乎不存在”*马若孟:《中国农民经济:河北和山东的农民发展,1890—1949》(中译本前言),江苏人民出版社2013年版,第1页。。大地主在中国农村显然是存在的,但这些大地主的数量是有限的,其来源或者与乡村权力运作有关,亦可能出自于农村各个阶层缓慢流动的结果,且一直以来都以“三十年河东,三十年河西”的流转方式不断地更换着户头。为了能够长久维持其大地主地位,他们当然会运用自己手中的权力和资本对于小土地所有者甚至无地农民进行榨取。但把土地作为获取经济利益的手段,并非只是大地主的行为,中小地主及各个阶层的农户都在为自己的经济利益做着最能获取报酬的打算。典地正是参与者双方共同争取,并相互妥协的产物。

在这个过程中还会派生出一些其它的经济关系,如租佃关系。如果土地在出典前已经出租,即田底、田面原系分别地属于两个人,若原主典出田底权,对于耕种该田地的佃农是不受影响的。承典人暂得田底权,仍向原佃农收租,直到出典人赎回属权以后,再归出典人收租。如果典田原属出典人自耕自有,土地出典给承典人(债主)后,原主因为耕地不足等原因将典地再租回耕种。这种租佃关系中,土地原主变成了佃户,承典人变成了地主。这在河北保定等地方被称为“典地图种”或“典地不出手”*前南京国民政府司法行政部编:《民事习惯调查报告录》,中国政法大学出版社2005年版,第30页。。在福建紫阳村,该田被称为“根面田”,意即承典人拥有土地的所有权(田根),原地主只拥有耕作权(田面)*陈希诚:《福州紫阳村经济调查》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第1103页。。韩德章则从另外一个角度将典地视为“租佃制度的变体”,他认为土地典当“相当于一次预缴钱租的租田制,不过业主与典种的农家,双方在社会的关系上,并没有‘地’与‘佃’的名分罢了”*韩德章:《浙西农村之借贷制度》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·下),第13页。。也会出现土地的转典关系,这种关系往往给土地的回赎造成许多阻碍。

3. 转移赋税

典地的赋税转移角色与明清以来田税的日益加重密切相关。一般地,在中国传统社会的土地典卖活动中,按照“银粮随田”的原则在契约中注明,将田税一并“过割”给承典人或买主。这种惯例一度成为推动土地典卖的一个动因。这缘自于明清以来尤其是“摊丁入亩”之后,田税越来越重。在许多地区,土地交易发生的主要原因不再是地主对农民的土地兼并,而是农民无法承受沉重的田税而主动典卖其地。清末以至民国,由于田赋附加日益加重,往往比正赋还要高出许多倍。加之各地军阀为满足军费需求和个人贪欲,往往有“预征田赋”行为。有地农户的负担越来越重,许多农民为减轻负担而典卖田地,田赋也一并转移,同时却从他人手中租种土地。随着土地典卖中这种赋税转移动机的逐渐暴露,便出现了典买方的抵制行为。“赋不随田”的原则便是为抑制那种建立在转移赋税目的上的土地典卖而生发的民间行为。清中期以前的这种现象被当作是高利贷的一种“不认差粮”的剥削行为,此后这种现象逐渐得到了典卖双方的默认。最初只是作为一种隐性的没有明文的规则在农村中流行,后来逐渐被写入“典契”或“卖契”之中,成为一种明文规定。甚至出现了这样的典契程式,其中明确指出“地税仍归出典人完纳”*董浩:《契约程式汇编》,上海法学编译社1937年版,第311页。。一些地方虽没有成文规定,但已经形成惯习,如广东花县由抵押借债而转成的典地,债主耕种田地,但仍须由原田主完粮*江荦:《广东花县农村经济概况》,《中国农村》(1935年1月)第1卷第4期。。典卖土地中的“赋不随田”,对那些想要通过典卖土地来满足日常生活或者挣脱沉重赋税的农民是一种无比沉重的打击,也在一定程度上抑制了地权的转移,更是形成了民国农村中“有粮无地,有地无粮”状况的主要原因,给田税的征收造成了许多困难。

作为赋税转移方式的典地,实际上是农户对于国家权力入侵的一种消极抵抗。这种抵抗无法消除高额田税对农村经济的侵蚀,只能使田税负担在“银粮随田”和“赋不随田”的相互作用中逐渐渗透到大部分农户中去。

三、余 论

由于“典地”与借贷及土地买卖关系甚为密切,在许多文献中往往用“典押”、“典卖”等字样来描述这种混合一体的经济关系。农村地权转移多会经过抵押借贷这一步,之后再经典地,得以展期,不得已才转入绝卖。在浙江吴兴县,“当地农民罕有将土地直接出售之事,土地卖出前,必须经过抵押手续”*中国经济统计研究所编:《吴兴农村经济》,载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第757页。。反之,在上海丹阳县,“典当土地成为农户除田地收获、佣工、做会等之外的一种非常重要的偿还债务的方法”*张汉林:《丹阳农村经济调查》(民国十八年十一月调查),载《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村经济卷·上),第799页。。典地是农户不得已的一种求生存的方式,卖地则更似饮鸩止渴,土地与债务由典地关系结成农民赖以生存的铁甲依靠。

显然,土地在农村经济中的调适作用是强大而广泛的。它既是借贷关系最坚实的保障,又是财富的重要载体,是农村多方面经济关系的一个结合部。典地实现了以土地为载体的财富的流通和转移,使得勤劳而无地者获得了土地以积累财富,使懒惰而挥霍的富有者的财富转移出去,成为调节农村经济的平衡阀。典地在传统中国农村中所展示的是一种非强制性的土地转移方式。参与典地的双方并非是绝对的地主与农民的对立,而是交织着他们之间相互的需要。典地模式的发动机是原地主的生计危机,从这个原点出发形成了包含有农村中多种主要经济关系的复杂的经济运行过程。这个过程的复杂性体现在它包含着一个漫长的“回赎期”。在回赎期内或者回赎期的延长时间内,原主赎回土地的话,典地便止于一种特殊的借贷关系;如果原主放弃对土地的回赎,土地绝卖便开始了,地权转移因而得以完成。在这个回赎期,还可能发生另外一种常见的生产关系,那就是出典人与承典人之间的租佃关系,这种情况下土地原主便具有了三重身份:出典人、佃户和债务人。相应地,承典人也具有了与之相对的三重身份。显然这种情况对于土地原主非常不利。因而,完成地权转移的典地往往被视为“地主兼并土地的惯用手法”*杨国桢:《明清土地契约文书研究》,人民出版社1988年版,第40页。。无论如何,典地由于其可以使有余力的勤勉农民有获得必要土地的机会,并为经济困难的农户提供资金,因此在一定程度上实现了农村土地、资金和劳动力的合理配置。典地的回赎权为土地原主争得了重新赎回土地的机会,而其较为漫长的回赎期则延缓了地权转移的时间,巩固了地权的稳定,在维持乡村社会经济稳态方面发挥了重要作用。

(责任编辑:陈炜祺)

Balancing Valve in the Rural Economy:Review of the Land Pawn during the Republic of China

Yang Shuangli

The land pawn is an important economic activity in traditional Chinese countries. It is absolutely not an annexation of land by landlords or rich families. On the contrary, the land pawn is closely related with several traditional Chinese rural economic relationship including the debit and credit, buying and selling of land. Therefore, the land pawn is a sophisticated economic operation process. During the process, it has been realized to some extent that the rural land, the capital and labor force were redistributed properly. And the land pawn is beneficial to sustaining the stability of land right in rural areas, furthermore, it has positive influence on satisfying the basic demand of peasants.

the Land Pawn; the Republic of China; Peasants; Rural Economy

2015-11-16

F301; K26

A

0257-5833(2016)04-0154-10

杨双利,中国人民大学清史研究所博士研究生 (北京 100872)