秦巴山脉周边城市地区协同发展研究

2016-11-29周庆华牛俊蜻

周庆华,牛俊蜻

(西安建大城市规划设计研究院,西安710055)

Zhou Qinghua, Niu Junqing

(Xi’an Jianda Institute of Urban Planning and Design, Xi’an 710055, China)

秦巴山脉周边城市地区协同发展研究

周庆华,牛俊蜻

(西安建大城市规划设计研究院,西安710055)

秦巴山脉周边城市地区位于我国地理中心,涉及成渝城市群、关中城市群、武汉城市群、中原城市群等多个城市集聚区。在我国当前进入“一带一路”、多边开放的战略背景下,其内部城市之间的协同发展对于支撑中西部崛起、保护秦巴山脉生态环境、带动山区连片贫困地区进入小康社会具有重要意义。由于内部各城市群之间物理空间跨度较大,所以当前秦巴山脉周边城市地区经济联系较弱。本文在借鉴国内外相关研究与实践的基础上,考虑到未来新经济要素对空间距离作用的消减,从宏观格局判断、空间可能模式、快速交通联系、产业分工协作四个方面着手,对秦巴周边城市地区的协同发展路径进行探讨。

秦巴山脉;城市地区;协同发展

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.05.002

Zhou Qinghua, Niu Junqing

(Xi’an Jianda Institute of Urban Planning and Design, Xi’an 710055, China)

一、 前言

秦巴山脉的保护与发展需要将秦巴山脉与周边区域作为整体进行综合认知和研判。秦巴山区的生态保护、扶贫发展、移民承接、工业疏解、城乡整理等问题的解决离不开周边城市的支撑;同时,只有秦巴周边城市形成良好的协同发展平台,才能共同带动秦巴山区的保护与发展。此外,随着“一带一路”战略的实施,我国的国土空间格局正在悄然发生变化,秦巴山脉周边城市地区由于涉及成渝城市群、关中城市群、武汉城市群和中原城市群等多个中西部优势核心要素,其在我国未来的战略地位也将面临更多未知与可能,这些变化都与秦巴山脉地区的保护与发展紧密相关。基于这些背景,秦巴山脉周边城市地区的协同发展是一个具有重要意义的研究课题。

本文从我国国土格局的演变历程切入,对“一带一路”背景下我国中西部空间格局进行初步探讨,明确秦巴山脉周边城市地区所面临的战略形势和职能,进而分析这一宏观形势与秦巴山脉保护与发展的关系,并在分析秦巴山脉周边城市地区自身竞争力的基础上,提出秦巴山脉周边城市地区协同发展的路径,从而为秦巴山脉的保护与发展提供外围城市支撑的相关参考。

二、秦巴山脉周边城市地区概况

(一)范围界定

本文所述秦巴山脉周边城市是指以秦岭-巴山山脉作为共同的生态资源基础的城市,在地理上这些城市分布于秦巴山脉周边及腹地。为了讨论方便,这一概念既包括上述城市地区,也可包括秦巴山脉本身,因为这些城市的存在与秦巴山脉密不可分。由于这些城市都与秦巴山脉的生态保护与扶贫发展密切相关,所以有必要将其作为整体进行关联研究。同时,这些城市也是“一带一路”背景下中西部核心城市要素,对中西部崛起发展和东西部平衡发展至关重要,更需要进行协同发展研究,这对于秦巴山脉的保护与发展同样具有重要意义。秦巴山脉地区具体涉及湖北、陕西、四川、河南、甘肃、重庆五省一市,包括重庆、成都、德阳、绵阳、广元、广安、遂宁、南充、达州、巴中、西安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、武汉、十堰、宜昌、襄阳、荆门、孝感、荆州、随州、郑州、洛阳、平顶山、三门峡、南阳、信阳、驻马店、兰州、天水、陇南34个城市(不含县级市)。

(二)规模体量

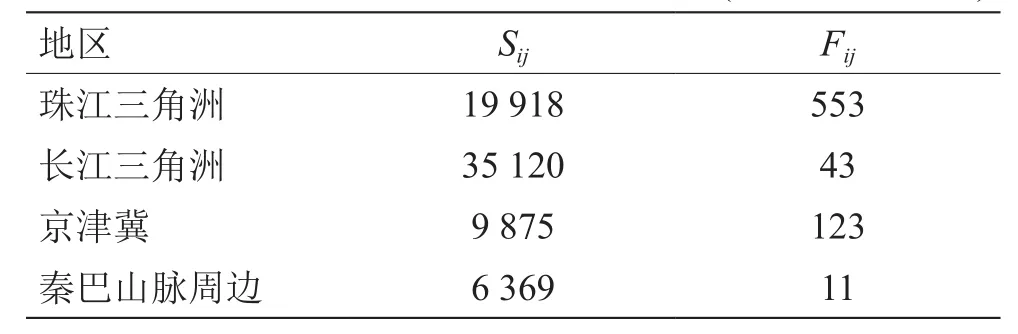

秦巴山脉及周边城市地区共涉及人口1.97亿人,地区国内生产总值达到79 881.69亿元,国土面积为5.73×105km2[1]。由于在国土空间格局中的地位和相互关系,有必要与东部京津冀、长江三角洲和珠江三角洲城市群进行相关比较,从而提供更多研究参考。秦巴山脉周边城市地区研究由于包括秦巴山脉山体部分,约占全国国土总面积的6 %,与东部三大城市群相比,其所占国土面积最大。人口规模方面,秦巴山脉周边城市地区总人口占全国人口的比重为14.5 %,仅次于长江三角洲城市群,腹地人口支撑规模相对较大。地区生产总值方面,秦巴山脉周边城市地区经济体量仅次于长江三角洲城市群,位列第二,经济总量占全国的比重达到14.04 %(见表1)。综上所述,可以看出秦巴山脉周边城市地区的国土空间尺度以及人口、经济规模均较大,是我国国土空间发展中的重要部分。

表1 四大城市集聚地区的发展规模数据[1]

(三)区位关系

秦巴山脉周边城市地区地处我国地理中心。从自身发展支撑看,其北括关中城市群、东连中原城市群、西达成渝城市群、南倚长江中游城市群四大中西部重要城市群,区内分布有两江新区、西咸新区、天府新区、兰州新区四大国家级新区,集聚了我国中西部核心优势要素。从空间区位关系看,北接丝绸之路经济带的枢纽区(西安、兰州),向西联系丝绸之路经济带核心门户区——新疆;南连长江经济带中部支撑区(重庆、武汉),向南通过贵阳联系昆明、南宁两大海上丝绸之路桥头堡。具备连接丝绸之路经济带、长江经济带、海上丝绸之路的区位条件。因此,秦巴山脉周边城市地区区位条件特殊,发展基础雄厚,是中西部地区具有代表性的优势发展区。

三、“一带一路”背景下秦巴周边城市格局研判

(一)我国国土空间格局演变历程

任何一个国土大国在空间发展中,都因不同的时代背景和发展战略而造就不同的国土空间格局。以美国为例,其早期以东部工业城市为重点,国土空间呈现一边倒的极化状态,之后在太平洋贸易及国内西部开发需求促使下,逐步开展西进运动,国土重心向中西部倾斜,最终形成东部波士顿-华盛顿、中部芝加哥-匹兹堡、西部洛杉矶-旧金山三大城市集群[2],形成了国土空间的均衡发展格局。

新中国成立以来,国土格局基本经历了四个阶段:①“一五”时期以156项重点工程为代表的初期发展阶段;②“三线”时期重点建设转向大后方的特殊发展阶段;③改革开放初期沿海优先发展的非均衡阶段;④2000年后以沿海开放、西部开发、中部崛起、东北振兴为代表的多方位均衡战略转变阶段,并提出了“两横三纵”的国家总体空间格局战略导向[3]。

(二)国家“一带一路”战略的需求

多年来,我国国土空间总体上呈现出东部沿海地区与西部内陆地区发展水平差距较大的不均衡发展格局。在国际政治经济环境悄然变换的新形势下,“一带一路”上升为我国重要的国家战略,这不仅开拓了我国西向开放的新通道,同时也拉开了我国国土空间战略从“极化”走向“均衡”或者说东西双向开放的序幕,使得我国西部地区成为内陆西向开放的新前沿。新的地缘政治、经济社会、科技文化等要素的关联性使得我国国土空间格局必然发生新的变化,尤其是中西部地区。国家“十三五”规划提出的城市群建设目标进一步强化了“两横三纵”总体格局的构想,新的发展态势必然要求西部地区出现能够承担西向开放核心职能的城市集群,从而呈现我国东西并重、多向开放、海陆统筹、南北贯通的发展格局,而这一格局中能够真正承担“一带一路”战略的西部城镇集群如何形成、何处形成则成为关键所在。

(三)国土人口稠密地区西部城市格局趋势

在国土资源方面,胡焕庸线表明了数十年来基本稳定的我国人口分布格局,也表明了相关城镇发展要素(生态、经济、社会、文化等)的聚集状态。胡焕庸线以东是我国地理版图的中东部地区,集聚了全国96 %的人口。如果说我国人口稠密地区的东部分布有长江三角洲、珠江三角洲、京津冀三大城市群,我国人口稠密地区的西部即胡焕庸线附近应该能够出现既能承担西向开放职能、又能够具有国土东西平衡意义的城镇集群,这是中国自然地理与社会经济等国情决定的。中国不可能像美国那样在国土的西部边缘——太平洋沿岸出现以洛杉矶、旧金山等为主的城镇集群,中国西部边陲的高原与荒漠地区总体而言只能形成散点状的城镇分布。尽管以乌鲁木齐为核心的天山北麓地区可以达到一定的规模,并且具有与中亚国家在自然、商贸、文化等方面的区域近邻优势,但由于受到多种因素的影响,也还是适宜作为区域层级的核心,或者说作为我国“一带一路”战略的西部门户地区。综合上述原因,作为承担“一带一路”战略职能的国家级西部城市集群,应该出现在目前的成渝-关中一带。

(四)成渝-关中城市集群是支撑中西部地区西向开放的关键

城市的发展与其自身区位价值、自身要素汇聚和自身行动能力等多种因素相关联。相近的区位和要素下,很可能由于行动力的不同而在竞争中差异明显。在这个意义上,目前中西部的重庆、成都、西安、兰州、郑州以及武汉都在这一格局中具有自身的地位与特点。然而,具有人口、经济总量等多重价值要素汇聚的成渝城市群无疑具有体量等综合优势,唯一的相对弱势是不及较为临近的关中城市群在西向开放中的交通等区位优势。因此,成渝城市群与关中城市群相互吸引强强联合,在成渝综合优势基础上加上西安地区更加有利的陆桥区位和同样突显的科教文化等优势,将会推进成渝-关中城市集群的形成,而这一城市集群正是符合上述多种条件,能够承担“一带一路”相关战略职能的核心与枢纽地区。同时,这一城市集群的形成,也将进一步推动整个秦巴山脉周边城市地区的协同发展。这一路径可能呈现以下状态。

首先,成渝-关中核心枢纽支撑区的形成。成渝城市群具有金融信息、制造产业、科教实力、人口资源、腹地市场等多重优势,作为胡焕庸线附近最大体量的城市群,无论是腹地外溢需求还是西向开放通道联系需求,成渝城市群都将与相对临近的关中城市群关联协同,通过大西安地区的区位与要素优势叠加,构成核心枢纽城市集群,进而通过兰州与乌鲁木齐(陆上丝绸之路)相接、通过贵阳与昆明(海上丝绸之路)相接,成为“一带一路”的转换平台。同时,武汉-郑州城市群在国家交通骨干网络激发下也必然需要协同发展,形成秦巴山脉周边地区武汉-郑州与成渝-关中的“双纵”格局。最后,成渝-关中城市群和武汉-郑州城市群之间的联系不断加强,“两横三纵”中部城市群支撑格局逐渐形成,以秦巴山脉为中央绿心、外围城市地区串珠状集聚发展的协同网络格局逐步呈现。

四、秦巴山脉周边城市地区现状协同水平简析

秦巴山脉自古以来以“蜀道难”为标志,成为周边地区人类聚居环境的天然阻隔。改革开放以来,由于交通状况的改善,周边城市地区的联系显著增加,但由于空间距离问题,城市之间的联系依然薄弱。

(一)现状协同联系水平

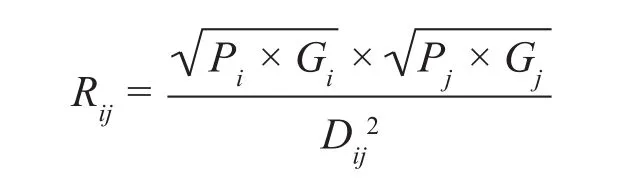

本文采用传统的空间经济联系强度指标对秦巴山脉周边城市地区的内部联系强度进行评价,并从交通流量、公共服务设施吸引力等角度进行补充分析。空间经济联系强度计算公式是基于空间相互作用原理形成的,具体公式如下:

式中:Rij为两城市之间的空间经济联系强度(亿元·万人· km-2);Pi、Pj为两个城市的常住人口数;Gi、Gj为两个城市的地区生产总值;Dij为两城市之间空间联系的公路里程[4]。

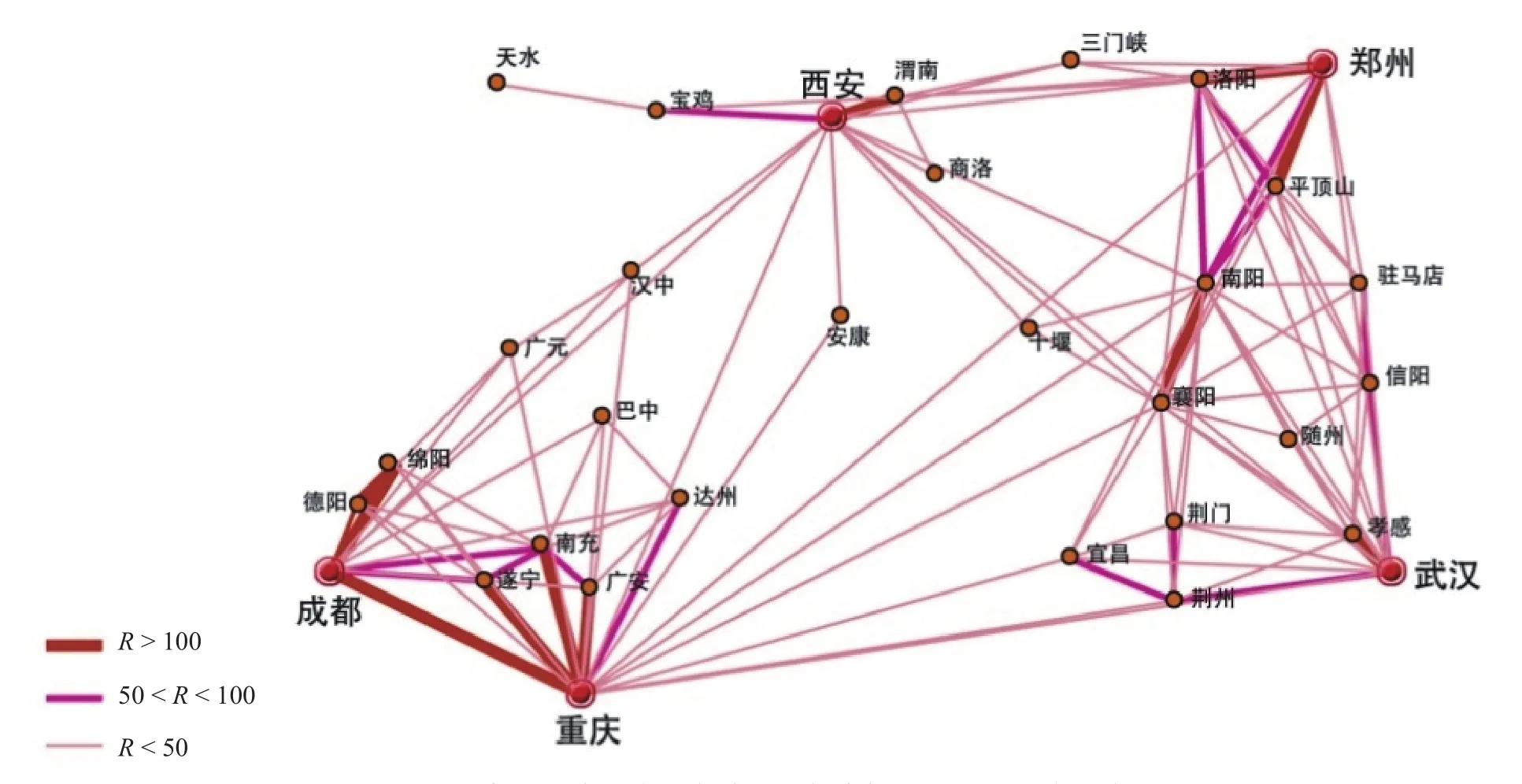

以秦巴山脉周边城市地区的34个城市(561个城市对)为样本进行计算,从计算结果可以看出,秦巴山脉周边城市地区内部各城市之间的空间经济联系相对较弱,其中空间经济联系强度小于10的城市对占到80 %,仅有12个城市对之间的联系强度大于100(见图1)。同时,计算长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区的空间经济联系强度总量(Sij)和区域内部平均每两座城市之间的空间经济联系强度(Fij),并与秦巴山脉周边城市地区的空间联系强度指标进行对比分析(见表2),从表2中可以看出,长江三角洲地区空间经济联系强度总量(Sij)最大,珠江三角洲地区平均每两座城市之间的空间经济联系强度(Fij)最大,而秦巴山脉周边城市地区无论是整个区域的城市空间联系强度总量(Sij)还是平均每两座城市之间的空间经济联系强度(Fij)均处于末位[5]。究其原因,一方面是城市之间空间距离较远;另一方面是区内各城市的经济及人口规模体量相对较弱。

图1 秦巴山脉周边城市地区内部空间经济联系强度示意图

表2 四大城市发展区空间经济联系度[1](亿元·万人·km-2)

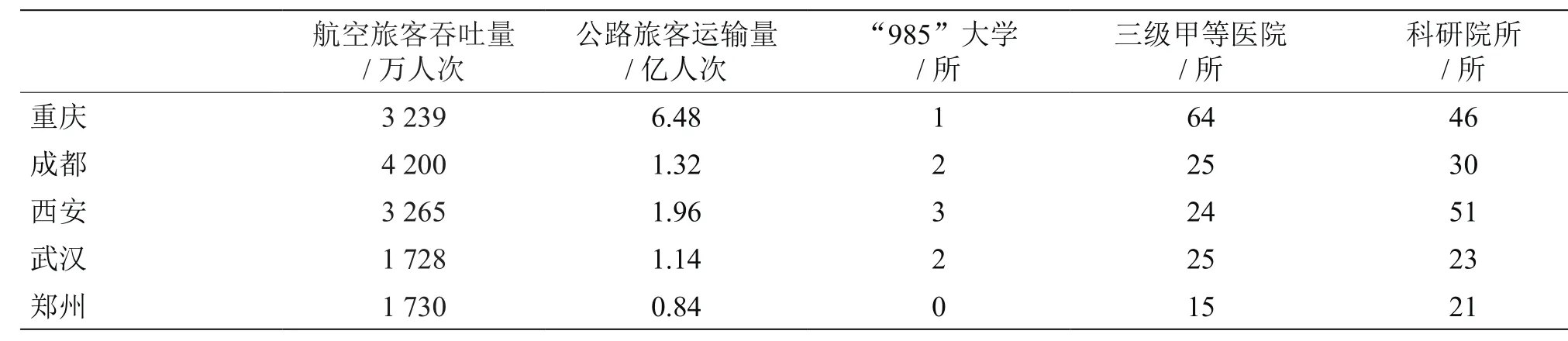

表3 五大核心城市相关联系指标数值[6~10]

此外,本文通过搜集秦巴山脉周边城市地区核心城市的交通流、公共服务设施等数据,对秦巴山区内部各城市之间的协同潜在吸引力进行补充分析。从表3的统计数据中可以看出,重庆、成都和西安的交通流量均较大,尤其是航空旅客吞吐量均较为突出,从侧面可以看出成渝城市群与关中城市群的交通联系度应较为紧密;从教育实力方面看,重庆、成都、西安的科技教育实力相对雄厚,共拥有“985”大学6所、科研院所127所,通过协同有可能形成国家级科技教育基地以及中西部地区的科教中心,对教育扶贫、带动山区发展十分有利;从医疗等公共服务设施支撑方面看,重庆、成都、西安、武汉、郑州均能够保障中心城市的综合服务职能。综上所述,秦巴山脉周边城市地区内部虽然受空间距离等因素的影响,空间经济联系强度较弱,但核心城市在交通联系、教育联系、公共服务吸引等方面存在较大的协同潜力。

(二)协同困境的原因剖析

秦巴山脉周边城市地区内部各城市相互间的联系相对薄弱,尚处于各自独立发展、联动不成网络的初期阶段。地区协同发展中目前面临的主要问题集中在以下两方面。

(1)各核心城市群之间空间距离过远,协同发展的时间成本和运输成本较大。如关中城市群到成渝城市群的直线距离约为600 km,成渝城市群到武汉城市群的直线距离为760 km,武汉城市群到中原城市群的直线距离为450 km,中原城市群到关中城市群的直线距离约为400 km,关中城市群到武汉城市群的直线距离约为650 km,中原城市群到成渝城市群的直线距离约为880 km,整个秦巴山脉周边城市地区环线长达2 500 km。而美国BosWash大都市带东北-西南轴线总长仅966 km,日本东京-大阪大都市连绵区总长仅400 km,荷兰兰斯塔德城市群环绿心总长不足200 km[11]。大跨度的物流距离是秦巴山脉周边城市区协同发展面临的客观难题。

(2)各核心城市群的内在吸引力有待加强,城市职能仍以服务腹地为主,对外辐射职能不足。重庆地区近年来金融服务、对外贸易、产业升级等内在核心竞争力不断增强,已逐步成长为中西部的区域级中心。除重庆之外,成都、西安、武汉、郑州等城市职能仍以服务城市腹地人口为主,科技创新、信息枢纽、物流集散等对外辐射职能有待进一步壮大。内部城市竞争力不足,无法形成外向影响效应,是当前秦巴山脉周边城市之间无法形成协同体系的重要原因。

五、秦巴山脉周边城市地区协同发展路径

“一带一路”战略和生态文明战略为秦巴山脉的保护与发展提供了难得的历史机遇。通过绿色循环发展和生态文明建设,才能够留下绿水青山,才能够支撑“一带一路”战略形成跨越式发展的新路径;而“一带一路”战略带来的多种资源汇聚和城市区域发展,又在秦巴山区外围提供了强大的生态保护和扶贫攻坚支撑平台,是带动秦巴山区的重要动力源。因此,推动秦巴山脉周边城市地区协同发展,具有多重价值。具体路径包括以下三方面。

(一)构建绿心模式,维护生态根基

秦巴山脉是周边城市赖以生存的生态根基,周边城市的协同发展,必然以秦巴山脉的生态保护为前提。相较于我国其他大城市聚集地区,秦巴山脉周边城市地区以秦岭-巴山山脉为中央绿核,形成了生态特色突显的空间格局。从国外发展经验可知,理想的大都市发展区并非仅有连片的高密度城市区,而是由山体、河流、农田等绿色生态空间间隔,形成城市与自然生态区域的融合体。因此,秦巴山脉周边城市地区的协同发展应突出自身的生态优势,与秦巴山脉生态保护目标相统一,形成以国家公园为核心、主要城市区以串珠状形式环绕周边发展的绿心空间组织模式。这一模式包含两个重要方面:一是突出秦巴山脉腹地绿心的生态保护与建设;二是避免外围环带城市地区的集中连绵发展,引导其形成串珠状的大分散、小集中的城市布局形态。因此,秦巴山脉外围城市特别是大城市在保持串珠状形态和满足新常态需求的前提下,其发展应该注重对山区城镇化人口的承接和对山区城乡发展的辐射与带动作用,形成强大的核心城市功能优势;秦巴山脉内部城市发展规模应该强化控制,同时与外围核心城市职能形成协同,结合原有“三线建设”基础,积极发展科技类精密型产业和绿色产业,同时注重城市化人口的承接和服务业发展。

(二)推进快速交通,打破空间阻碍

快速交通技术是攻克远距离空间协作的必要手段。当前全球快速交通技术不断提升,超级高速铁路、快速轨道交通、磁悬浮列车等技术正不断缩短着空间距离。因此,秦巴山脉周边城市之间的协同发展需要着重加强快速交通通道的建设。从欧洲阿尔卑斯山周边国家有关城市的发展可以看出,虽然阿尔卑斯山阻隔于瑞士、奥地利、德国等国家的不同城市之间,但这些城市之间的交通依然便捷、联系紧密。应该说,我国秦巴山区现有和正在建设的快速交通干线已经显现出后发优势,通过进一步合理的规划建设,完全可以形成生态代价小、综合效益高的交通体系,使得空间距离不再成为阻碍。

在现有陇海、长江北岸东西交通廊道的基础上,通过郑州至武汉、兰州至重庆等线路形成环秦巴山脉的交通廊道,并在环线内部强化现有多条国家快速交通干线,如成渝城市群与关中等城市群之间的快速轨道交通网络建设,加快西安—重庆、西安—武汉、西安—成都高速铁路的建成通车。这一格局相当于把尺度巨大的串珠状城市地区环绕秦巴山脉绿心首尾相接,并在绿心内布局快速直线交通,包括轨道交通与通用航空等技术措施,对相关城市再进行连接,从而形成直线+环线的交通骨干网络。

随着互联网时代的来临,传统区域空间中的“区位”和“距离”等尺度概念被大大弱化,信息技术正逐步分散着传统的空间活动。在互联网信息技术之下,跨越大尺度空间距离的产业协作变为可能,而这一产业协作正是与秦巴山脉生态保护目标相一致,并且已经在秦巴山区发展现实中呈现出旺盛的生命力。因此,在当前互联网信息技术以及快速交通技术日新月异的新形势下,区内协同发展具备突破空间距离的技术条件和新经济要素的准备。

(三)强化对外职能,提高协同动力

核心城市区域竞争力较小,是导致当前秦巴山脉周边城市缺乏协同的重要内因。应有侧重地引导各核心城市,突出强化其对外优势职能,逐步分化自给、独立的职能结构。引导成渝城市区突出区域级金融中心的地位,引导武汉城市区形成区域级制造业中心和教育中心,引导中原城市区突出物流交通服务中心职能,引导关中城市区突出科研文化中心和国防军工基地的职能。同时积极加强各城市区在国防军工产业、电子信息产业、装备制造产业、新型能化产业四大领域的联动合作。结合互联网信息技术,加强各核心城市在知识创新、信息互通、物联统筹等方面的协同合作。形成互补联动、错位衔接的区域分工格局。

六、结语

秦巴山脉周边城市地区规模体量较大,区位价值突出,在我国国土空间格局中具有十分重要的战略地位,是构建双向开放大国格局的中部重要支撑。但秦巴山脉周边城市地区内部空间经济联系度较低,空间距离较大,生态保护和扶贫攻坚任务艰巨。秦巴山脉周边城市地区应主动融入国家西向开放战略,特别是成渝-关中城市地区,应积极推进协同发展,完成国家战略赋予的职能。在构建绿心空间模式、推进快速交通网络建设、错位互补职能分工体系三个层面,秦巴山脉周边城市地区应该进行积极有效的协同发展,在“一带一路”战略格局中承担历史的使命。

[1] 中国省市经济发展年鉴编委会.中国省市经济发展年鉴2014 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2015. Chinese Provinces and Cities Economy Development Yearbook Editorial Comm ittee. China provinces and cities econom y development yearbook 2014 [M]. Beijing: China Financial and Econom ic Publishing House, 2015.

[2] 刘敏. 20世纪后半期美国大都市连绵带发展研究[D]. 厦门:厦门大学博士学位论文, 2006. Liu M. Research on the development of American megalopolis in the second half of the twentieth century (Doctoral dissertation) [D]. Xiamen: Xiamen University, 2006.

[3] 王凯. 50年来我国城镇空间结构的四次转变[C]//中国城市规划学会.规划50年—2006中国城市规划年会论文集 (上册). 北京:建筑工业出版社, 2006: 9-14. Wang K. The four major changes of urban spatial structure in China in the past 50 years [C]// Urban Planning Socity of China. Proceedings of planning for 50 years—Annual national planning conference 2006 (I). Beijing: China Architecture & Building Press, 2006: 9-14.

[4] 张玮琪. 城市群空间结构的经济效应研究——以我国十大城市群为例[D].广州:暨南大学硕士学位论文, 2014. Zhang W Q. Spatial structure of urban agglom erations and econom ic performance: By the case o f China ten top urban agglomerations (Master’s thesis) [D]. Guangzhou: Jinan University, 2015.

[5] 王海江,苗长虹,茹乐峰,等. 我国省域经济联系的空间格局及其变化[J]. 经济地理, 2012, 32(7): 18-23. Wang H J, M iao C H, Ru L F, et al. The spatial framework and change of Chinaese provincial region econom ic links [J]. Econom ic Geography, 2012, 32(7): 18-23.

[6] 西安市统计局, 国家统计局西安调查队. 2014年西安市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-03-26) [2016-08-01]. http://www.shaanxi.gov.cn/0/1/65/365/371/191117.htm. Xi’an Bureau of Statistics, National Bureau of Statistics Survey O ffice in X i’an. 2014 X i’an national econom ic and social development statistics bulletin [EB/OL]. (2015-03-26) [2016-08-01]. http://www.shaanxi.gov.cn/0/1/65/365/371/191117.htm.

[7] 重庆市统计局. 2014年重庆市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-03-16) [2016-08-01]. http://www.ccs.cn/new s/ news/2015-3/15_123241.shtm l. Chongqing Bureau of Statistics. 2014 Chongqing national econom ic and social development statistics bulletin [EB/OL]. (2015-03-16) [2016-08-01]. http://www.ccs.cn/news/news/2015-3/15_123241.shtm l.

[8] 成都市统计局. 2014年成都市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-04-28) [2016-08-01]. http://new s.163.com/15/ 0428/05/AO8VRR7400014Q4P.htm l. Chengdu Bureau of Statistics. 2014 Chengdu national econom ic and social development statistics bulletin [EB/OL]. (2015-04-28) [2016-08-01]. http://new s.163.com/15/0428/05/ AO8VRR7400014Q4P.htm l.

[9] 武汉市统计局. 2014年武汉市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. [2015-03-12]. h ttp://www.huax ia.com/w h tb/ jjwh/2015/03/4310756.htm l. Wuhan Bureau of Statistics. 2014 Wuhan national econom ic and social development statistics bulletin [EB/OL]. (2015-03-12) [2016-08-01]. http://www.huaxia.com/whtb/jjwh/2015/03/ 4310756.htm l.

[10] 郑州市统计局.郑州市2014年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-06-10) [2016-08-01]. http://www.zzstjj.gov.cn/ zztj/tjsj/tjyb/zzs/webinfo/2015/04/1427181435834684.htm. Zhengzhou Bureau of Statistics. 2014 Zhengzhou national econom ic and social development statistics bulletin [EB/OL]. (2015-06-10) [2016-08-01]. http://www.zzstjj.gov.cn/zztj/tjsj/tjyb / zzs/webinfo/2015/04/1427181435834684.htm.

[11] 戈特曼 J,李浩,陈晓燕. 大城市连绵区: 美国东北海岸的城市化[J]. 国际城市规划, 2007, 22(5): 2-7. Gottmann J, Li H, Chen X Y. Megalopolis:or the urbanization of the northeastern seaboard [J]. Urban Planning International, 2007, 22(5): 2-7.

A Study on the Coordinated Development of the Urban Areas around the Qinba Mountains

The urban areas around the Qinba Mountain Area, located in the geographical center of China, comprise Chengyu urban agglomeration, Guanzhong urban agglomeration, Wuhan urban agglomeration, and Zhongyuan urban agglomeration. Under China’s changed territorial strategy of One Belt, One Road and the formation of multilateral open pattern, coordination of the urban areas around the Qinba Mountain Area is of great significance to support the rise of central China, protect the ecological environment of the Qinba Mountain Area, and alleviate poverty in mountainous areas. However, due to the large geographical distance, the internal connection of the urban areas around the Qinba Mountains is weak. In this paper, based on the experience of foreign megalopolises, the author suggests that the study on coordinated development of the urban areas around the Qinba Mountain Area should be carried out from the follow ing four aspects: Macro pattern judgment, spatial organization, fast traffic connection, and cooperative division of industrial labor.

the Qinba Mountain Area; megalopolis; collaborative development

X22

A

2016-07-26;

2016-08-05

周庆华,西安建大城市规划设计研究院,院长,教授,主要研究方向为城乡规划及城市设计;E-mail: zqh200359@sina.com

中国工程院重大咨询项目“秦巴山脉绿色循环发展战略研究”(2015-ZD-05)

本刊网址:www.enginsci.cn