成长的烦恼,中国城市公共自行车数量全球第一的背后(下)

2016-11-25koala

文|koala

成长的烦恼,中国城市公共自行车数量全球第一的背后(下)

文|koala

公共自行车高速成长的背后,是低碳环保价值观的普及,是对绿色出行的现实需求;然而以机动车为中心的城市道路规划,给出了一个冰冷的回答。

也许从一开始,中国的国情就决定了城市公共自行车的成长不会是一条坦途。

改革开放三十余年,一切为GDP让路,无限扩张的城市,像一张张面饼,越摊越大,随之而来的问题也暴露得越来越多。

这样的现实,逼着政府一方面艰难地从经济建设型向公共服务型转变;另一方面,已根深蒂固地“GDP至上”的思维,很难在一夜之间回头。

北京雾霾前后对比 (郑清雄摄)

浙江嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜美丽乡村公共自行车服务点,潘家浜村公共自行车租赁点是嘉兴市第一个农村租赁点。(图片来源:嘉兴日报)

一般认为,政府的公共服务目标是提供让公众消费、受益并满意的公共产品,城市的设计规划应该以人为本。因此,地方政府的公共服务理念、提供公共服务和产品的能力,以及城市规划的基础,这些因素都会直接影响这些城市发展公共自行车的命运。

目前全国绝大部分省市有开展公共自行车项目,甚至包括一些农村地区。考虑到一、二线城市的公共自行车项目所存在的问题其他城市也普遍存在,我们从中选取了4个城市,从公共服务产品的设计与城市交通相关规划两方面,来综合观察一下中国城市发展公共自行车的阶段性现状与成果。一线城市中,我们选择了北京、广州,二线城市则以杭州、武汉为例。

北京纯民营的模式以散伙终结,政府接盘后步入正轨

北京的情况比较有意思,一开始政府虽有意借奥运东风发展这一项目,但负责运营公共自行车项目的公司——全国最大的网络化自行车出租服务商方舟公司,从成立到巨亏1 000万解散不超过一年。其直接原因就是政府虽然态度上支持,政策和资金上并没有什么动作。

由于公共服务利润微薄,所以当时方舟想要在租车点设立广告牌,在车身喷涂广告来盈利,但多次申请政府也未允许。此后虽有另外几家民营企业在勉力维持,基本也属于惨淡经营。

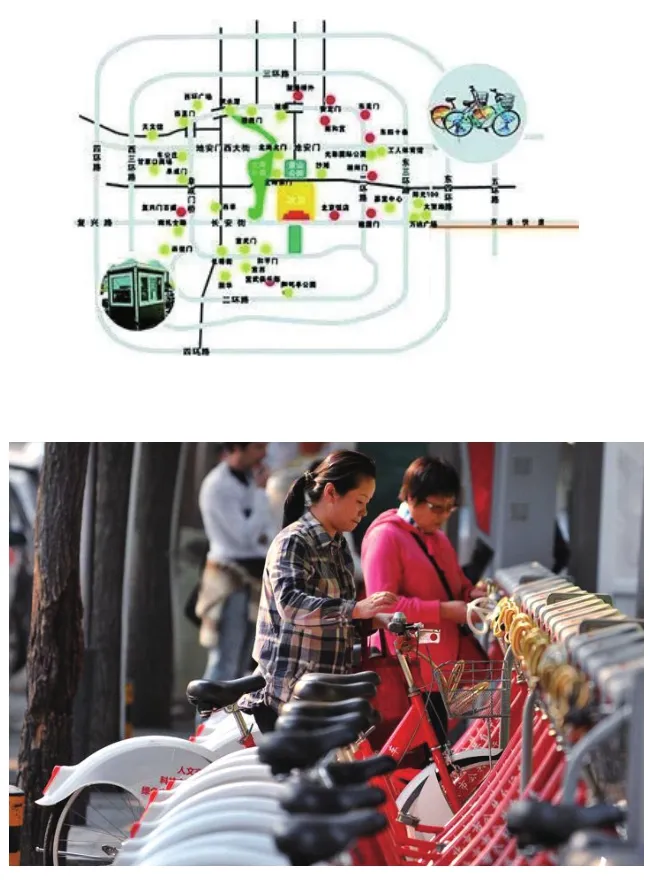

北京市公共自行车网点分布图(图片来源:京报网,这张图片是2007年8月22日,千龙网当时对配合北京奥运投放公共自行车的报道配图。并称在奥运会前,租赁点将再增加200个,自行车数量将达到5万辆。实际上直到2015年9月,北京市的公共自行车数量才达这个标准。)

2015年8月26日,北京劲松地铁站A口网点,一辆公共自行车的车把已掉。

8月26日,北京呼家楼地铁C口东网点处,大量损坏的自行车堆放一旁。(图片、数据来源:新京报记者 沙璐、《新京报》、《北京青年报》)

这种公共服务产品由纯民营企业来提供的局面一直持续到2012年6月,北京市政府重新开始新一轮推广。

2012年6月至今,由政府主导提供启动资金,企业参与运营的模式运行得如何呢?从办卡总量、自行车数量和建成站点来说,北京市的公共自行车已经具有相当规模。2015年7月,全市办卡总量40多万张,到9月,公共自行车数量已达到5万辆,累计建成站点1 730个。

效果和满意度如何呢?64%的网友认为绿色出行环境不理想;站点分布不够合理,停车很难,坏车、故障车多。区与区之间各自为政,不能跨区还车,租车卡不统一,有跨区出行需求的市民不得不重复办卡;另外各区办卡方式与要求不统一,有的区(如通州)甚至出现限制办卡数量、一卡难求的情况。

基础设施方面,北京市的城市规划里原本没有给公共自行车站点留出位置,因此这些站点只好利用规划外的边边角角进行建设。

行车道划分方面,总体来说北京比其他城市要好得多。人行道、非机动车与机动车道划分比较清晰,但是机动车占道严重,高峰期特别是公交车进站的时候,人车交织混行的现象非常严重,这一点相信在北京骑过车的人都深有体会。

在北京东单附近的街道,非机动车道被机动车占据,自行车只能在汽车中间穿行(新华社记者 李文摄)

杭州成功并非偶然

公共自行车项目启动伊始,杭州市政府的目标就非常明确,成立专门的国有独资自行车公司来进行运营。由政府投入资金用于硬件配套、系统开发、基础设施建设,免费提供土地和其他商业资源;后续的建设、运营和维护也由政府与运营公司共同解决。

从2008年开启这一项目至今,杭州已经建成3 354个站点,拥有84 100辆公共自行车,基本实现城区300 m内有服务点。

杭州市公共自行车调运车(图片来源:杭州市公共自行车公司网站)

而杭州的站点选择方式是“四结合一公示”,即由城管、交警、公交和街道社区四部门共同选点,基本选定的服务点需在杭州各大媒体公示7天,无异议才能施工。

不仅杭州市民对公共自行车项目的满意度达90%,杭州也因公共自行车项目屡获殊荣。据美媒《今日美国》消息,2013年美国一家专业户外活动网站对全球553个地区公共自行车项目进行分析比较,根据6个标准进行综合打分,杭州夺得第一!

2014年,凭借公共自行车项目,杭州获得广州国际城市创新奖。(图片来源:杭州市公共自行车公司网站)

那么,杭州的公共自行车项目是否就可称完美呢?也不尽然,在其他城市存在的自行车道规划过窄、机动车占道的问题在杭州同样存在。

杭州,市民在狭窄的非机动车道上行驶。(图片来源:网络)

武汉一场3亿元的公共服务实验

同样是2008年,在9月武汉市领导组织的一次建设两型社会的会议上,时任市长阮成发提出各城区可免费试点公共自行车,并采用政府招标的形式进行。

2009年3月15日,武汉市政府发出文件,正式启动城市公共自行车项目。其所采用的是政府主导推动,但不投入资金的模式。

而正是这种模式,为这场巨大的公共自行车实验埋下了败笔。

武汉市当年投放公共自行车项目的盛景 (图片来源:网络)

当时中标该项目最大的运营商是武汉鑫飞达,然而中标之后,该公司将用于公共自行车发展方面的政府资源用到其他业务上,经营重点转向了房地产、广告传媒等领域。5年后,即2014年,武汉公共自行车项目陷入困境,部分站点甚至到了瘫痪荒废的地步。与此形成鲜明对照的是,鑫飞达却并未亏损,在市中心还买了整层写字楼。该公司项目运营的具体财务情况,连主管部门也说不清楚。其大量站点被外包时,政府既不掌握其经营情况,也缺乏制约机制。

然而如果仅仅认为这是政府在提供公共服务的产品时,前期设计不够严谨,后期监管不力,那未免流于表面。实际上,武汉公共自行车项目的失败,与武汉城市规划进程密切相关。

当年武汉市政府提出上马公共自行车项目,正值武汉市进行多项大型基础建设之时。随后几年,武汉市新修道路以快速路为主,在规划图纸上,虽然都按规定设置了自行车道,但局部道路不断拓宽,自行车道只能被简单地压缩,有时甚至消失。道路密集施工,不断增多的施工围挡使得路面变窄,有效通行率降低,为了保证机动车的行驶,相关部门就只有放弃非机动车道。

武汉市内一处狭窄的自行车道 (图片来源:湖北日报)

广州政府没有前期整体规划,民企掏腰包苦苦支撑

广州的公共自行车项目于2010年6月22日启动投入,其目的是作为当时广州首条BRT的配套工程进行使用。也正是在2010年,地铁沿线公共自行车、大学城公共自行车相继开始运营,但当时的广州市政府对公共自行车项目没有一个前期的整体规划。

在现有的4家运营企业中,从严格意义上讲,只有BRT项目得到了财政支持,其余3家都是自负盈亏。

而BRT作为政府主导项目,虽然取得了车牌竞价款的财政补贴,财政补助的资金相对近亿元的前期投入而言明显不足,经营者靠贷款维持的运营体系难以持续发展。

至于其他3家运营商,情况更是不容乐观。曾有1家企业想过退出,但因亏损实在太厉害,根本没有人愿意接手。

2010年,在公共自行车投入运营前,广州市有关部门也并未召开听证会征求民意。例如大学城的公共自行车建设,规划部门先前并没有明确和精准的规划。

更让广州公共自行车项目雪上加霜的是,目前大多数主干道及一些次级道路没有自行车道。

广州BRT沿线的一处公共自行车站点 (图片来源:新快报)

广州公共自行车(图片来源:网络)

广州大桥,自行车道被机动车道匝道截断。(图片来源:羊城晚报)

广州市内骑车难,从中央级到地方级多家媒体,连续多年一直在报道,在此不赘述。有兴趣的读者朋友可搜索相关报道。

结语

当我们回顾全国各类媒体对公共自行车问题的报道时就会发现,不管是广州大学城的公共自行车已经“长草”,还是武汉“民心工程”的“闹心”,或是北京公共自行车借车还车难,都有地方政府的公共服务理念落后,提供公共服务和产品的能力欠缺,以及城市规划不合理等因素的存在。

以上4个城市在发展公共自行车项目时选择的路径不同,结果也大相径庭。然而其经验、问题,无不折射出我们这个城镇化进程高速发展国度的真实侧影。

中国的公共自行车项目,从起步到数量全球第1,只用了短短6年。高速成长的背后,是低碳环保价值观的悄然普及,是对绿色出行的现实需求。然而以机动车为中心的城市规划,却没有给予这个需求更好的发展空间。

(全文终)

(来源:拜客绿色出行)