《书断》版本考异

2016-11-24李少鹏

李少鹏

《书断》版本考异

李少鹏

张怀瓘《书断》是唐代承前启后的著名书论,学界多忽略其版本的差异。经梳理,今《书断》有三种版本系统,其中收入《墨池编》者为稿本,收入《法书要录》者是在前者基础上的修订本,修订者就是张怀瓘本人。作为一篇投献给名公大人的“行卷”,其修订一方面是正常的修改,另一方面是中唐时“扬羲抑献”的时风使然。

《书断》;张怀瓘;行卷书论;唐代书法

张怀瓘《书断》是初唐时期的一篇重要书论,早在其生前就已享有盛誉(见张怀瓘《文字论》)。稍后张彦远辑录《法书要录》时全篇收入,在全书中篇帙最大。至宋,朱长文广辑宋以前的书学名篇入《墨池编》,特别推崇《书断》,并仿其体例著《续书断》,续论唐以后诸书家的短长得失。明清时期各种题跋对之引用更是不可枚举。可见《书断》在唐代书论中有着不可替代的价值。

当前学界对《书断》中所体现的书学思想以及张怀瓘生平的研究都比较透彻,但从文献意义上对《书断》成书的过程及《书断》版本却鲜有论及。鉴于此笔者撰此文,以求教于诸方家。

一、《书断》版本胪陈

以下按时间顺序,对常见的《书断》版本进行分析。

(一)《法书要录》本(下文简称“法书本”)

《法书要录》为唐张彦远所辑录唐及其以前的书论而成,其中间有伪篇,个别有目无录。常见排印本有范祥雍点校本*张彦远辑录、范祥雍点校《法书要录》,北京:人民美术出版社,1984年。,洪丕谟点校本*张彦远辑录、洪丕谟点校《法书要录》,上海:上海书画出版社,1986年。,中国书画全书本*卢辅圣主编:《中国书画全书》(一),上海:上海书画出版社,1993年。和丛书集成初编本。亦可参校四库全书本及明刻津逮秘书*津逮秘书本为明毛晋校本,素称精善,上述点校本多以此为底本。此本并不难寻,1936年王云五主编《丛书集成初编》时大多丛书断句重排,《法书要录》却依原版影印,可备参考。本。

《法书要录》卷七、卷八、卷九全文抄录,三卷对应为《书断》上中下三卷,题为张怀瓘撰。卷七包括《书断序》,序后有目,目后为《书断上》正文,分十体书并赞,此后有“论”但并未明标。卷八为《书断中》包括三品人名总目、《神品》及《妙品》人物小传。卷九为《书断下》包括《能品》人物小传及《评》。后附有赵僎撰《系论》。

此本特点有三:一是,《书断中》三品人名总目部分,妙品草书以下人物大抵以年代先后为序;二是,下卷《评》部分自“右军虽学者日勤”至“子敬或作佳书与之”计509字佚失,改为“然小王尝与谢安书”数字;三是,末作“岁洎丁卯荐笔削焉”。

(二)《墨池编》本(下文简称“墨池本”)

《墨池编》为北宋中后期苏州人朱长文纂辑前人书论并己撰部分书论而成,间有伪篇。常见本有何立民注解本*朱长文辑编、何立民注解:《墨池编》,杭州:浙江人民美术出版社,2012年。,中国书画全书本,四库全书本等。

《墨池编》卷七、卷八全文抄录,题为张怀瓘撰。卷七对应“法书本”《书断》上中卷,卷八为下卷。此本《书断上》后有“序”但并未明标,序后无目,直接十体书并赞,其后有《论》,此后为《书断中》,包括三品人名总目、《神品》及《妙品》人物小传,此后低二格加“朱子曰”按语,为朱长文评断。卷八为《书断下》,包括《能品》人物小传和《评》,后附有赵僎《系论》。

此本特点为:第一,《书断中》三品人名总目部分,妙品草书以下人物排序不以年代为序,较混乱;第二,《书断下》自“右军虽学者日勤”至“子敬或作佳书与之”五百余字存,第三,末作“岁在丁卯存笔削焉”;第四,此本文字与“法书本”文字有较多出入,显非同一底本。

(三)《书苑菁华》本(下文简称“菁华本”)

《书苑菁华》又名《御览书苑菁华》,为南宋临安书商陈思刻印的一部宋以前的书法理论文章汇编,分类芜杂,伪篇迭出。常见本有中国书画全书本*收入《中国书画全书》(二)。,四库全书本等,近年北京图书馆影印有《翠琅玕馆丛书》本。

《书苑菁华》以“书断”为特定书论题材名,这种题材的书论仅有卷六《十体书断》。卷七为“书录”题材,其中包括《古贤能书录》。二者实际上是割裂今本《书断》部分文字而成,但并未加说明。两文皆题为张怀瓘撰。卷六《十体书断》无序,无目,直接为十体书并赞,其后有“论”,并未明标。卷七的第二篇文章是《古贤能书录》,实为《书断中》的三品人名总目,至“悉所不取也”止,今本《书断》此后神、妙、能三品小传及《评》等部分俱无。

此本特点:此本为删节本,割裂《书断》内容却并未加以说明;依文字校对,该本是割裂“法书本”而成,二者为同一系统。

(四)《百川学海》本(下文简称“百川本”)

《百川学海》为南宋左圭编撰,故又名《左氏百川学海》。是中国最早丛书,后代屡有翻印续编。今有宋本存国家图书馆,中国书店曾影印出版*是书为《海王邨古籍丛刊》之一,北京:中国书店,1990年。。

该书庚集(据咸淳本,弘治本为辛集)有题作《书断》四卷,不著撰书人姓名。此本与上述诸本俱不同,四卷中前三卷为《书断列传》,每卷初有本卷条目,卷一自“古文”条至“韦诞”条;卷二自“王羲之”条至“智果”条,卷三自“唐太宗”条至“僧怀素”条。卷四题为《书断杂编》,自“程邈已下”条至“岭南兔”条。具体内容卷一首先是十体书,皆是节略《书断》中十体书部分而成,无赞。此后为诸书家小传及书史轶闻,顺序与《书断》颇不相同,内容亦有较大出入。该本最大特点是大多条之下注明出处,如《尚书故实》《谭宾录》等。观其文辞多类稗官野史之记,颇似类书体例。

该本不同于上述诸本,与上述诸本无法校勘。

(五)《说郛》本(下文称“说郛本”)

《说郛》为元明之际陶宗仪所纂辑的自汉魏至宋元的各种杂书笔记汇集而成,百余卷,内容涉及百家之说,常有删改不加注明,因而饱受诟病。版本较复杂,常见有涵芬楼百卷本*1927年商务印书馆曾排印出版,此本不易寻。1986年北京市中国书店据此本重新影印出版,颇便检索。,上古籍《说郛三种》本*1986年上海古籍出版社出版,集多种《说郛》版本之大成,可资利用。,四库全书本等(下依涵芬楼本)。

《说郛》卷九十二题为张怀瓘《书断》,题为四卷,实未分卷。内容顺序与“百川本”大体相同。显著不同有三:第一,“百川本”不著撰书人姓名,《说郛》本明署“唐张怀瓘”;第二,“百川本”大多条下注明出处,此本无;第三,此本因未分卷,故无卷初之本卷条目。另外李阳冰条后有双行小字批注“此下凡引张怀瓘《书断》者两见,则非《书断》明矣”,当是辑者按语。

可知,“说郛本”与“百川本”为同一系统。

(六)钱曾家抄本(下文简称“钱曾本”)

钱曾《读书敏求记》载其家藏有抄本四卷。

“书断列传三卷杂编一卷。此是旧抄本,刊于《百川学海》中者,行次失款,且多讹字,以此参校可耳。”*钱曾著、丁瑜点校:《读书敏求记》,北京:书目文献出版社,1983年,第24页。

可知该本与“百川本”“说郛本”同,至晚为清初异本。因笔者未见,附记于此。

(七)四库全书本(下文简称“四库本”)

《四库全书》中收有《书断》三卷。题张怀瓘撰,三卷。

《书断卷上》先是“序”但并未注明,序后无目,直接十体书并赞,此后有《论》。《书断卷中》《书断卷下》与“法书本”同。

从上述可知,“四库本”与“法书本”为同一系统,该本特点已见上述。所不同者盖“法书本”所据为单行本,故细分章节并加目于前;“四库本”所据为类书或丛书本,并未细分章节,详加标目。

(八)《历代书法论文选》本(下文简称“历代本”)

该本*华东师范大学古籍研究所编:《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,1979年,第154-208页。为最常见本,重排断句,但不详所据何本。

“历代本”题为张怀瓘撰,虽未标分卷实分三卷。先是《书断序》,序后有目,据目可知分三卷。目后为《书断上》,内容是十体书并赞,其后有“论”但并未明标。此后为《书断中》,包括三品人名总目、《神品》及《妙品》人物小传。《书断下》,包括《能品》人物小传和《评》,后无《系论》。

此本特点如下:第一,《书断中》三品人名总目部分与“墨池本”相同;第二,《书断下》自“右军虽学者日勤”至“子敬或作佳书与之”存;第三,末作“岁在丁卯荐笔削焉”。

因此该本与“墨池本”为同一系统,但文字略有出入。

除上述数种之外,目前常见本尚有潘运告重校本*潘运告编:《中国历代书论选》,长沙:湖南美术出版社,2007年,第174页。,此本与“历代本”基本相同。另外,宋时类书如《太平御览》《太平广记》,明汪珂玉《珊瑚网》、清《佩文斋书画谱》(“佩文斋本”)、清倪涛《六艺之一录》(“六艺本”)等书中都有《书断》部分文字,可供校勘,不赘。

通过上述分析,可知《书断》流传有三个版本系统:其一是以“法书本”为代表,包括“菁华本”、“四库本”;其二是以“墨池本”为代表,包括“佩文斋本”、“六艺本”以及“历代本”;其三是以“百川本”为代表,包括“说郛本”、“钱曾本”。三者之间存在明显区别。

二、《书断》版本考

(一)“百川本”源流

“百川本”始于宋代,“说郛本”见于元末,但二者所据底本孰先仅据此尚不足断言。二本区别之一是“说郛本”每条下不著出处,而“百川本”大多用小注注明出处。因此当是“百川本”在先,后“说郛本”抄录时为简便计将原书小注删去,同时也将分卷标目删去。该本中出现多例张怀瓘殁后人物及事件,还出现“张怀瓘《书断》曰”三次,故题为“张怀瓘《书断》”定是妄加。故当以“百川本”为据。

那么,“百川本”又来自何处?何以与“法书本”、“墨池本”差异如此之大?

若我们将“百川本”所有未标出处之条目后加小注“出(张怀瓘)《书断》”,则整部书面貌非常接近类书,继而查《太平广记》*李昉:《太平广记》,北京:中华书局,1961年。卷二〇六至二〇九,为《书》部分,共四卷,内容为宋之前与书法相关的轶事及人物传记。经过逐条比对,二者内容竟然完全一致。

事情的真相就明晰了:“百川本”很可能是宋时左圭(或左圭之前某人)为标新立奇,从《太平广记》中抄出此四卷,改换名目而成的。关于这一点,顾千里在《思适斋集·卷十》中曾说到过:“南宋时,建阳各坊刻书最多。惟每刻一书,必倩雇不知谁何之人,任意增删换易,表立新奇名目冀以贾价,而古书多失其真”*转引自张舜徽:《中国文献学》,郑州:中州古籍出版社,1982年,第75页。,可以作为此风气之注脚。

那么,“百川本”的源流就清楚了:该本根本不是《书断》,而是南宋人抄录《太平广记》中的二〇六卷至二〇九卷共计四卷内容,改题为《书断列传》和《书断杂传》,本不著撰书人。至元明时又被庸人妄题为张怀瓘《书断》,造成了版本的错乱。

(二)“法书本”和“墨池本”的关系

既然将“百川本”剔除出去,不作为《书断》的版本依据,那么剩下的“法书本”和“墨池本”二者又有什么样的关系?

通过对二本正文的校勘,除发现了上文结构上的不同之外,还发现了大量异文。奇怪的是这些异文间有一部分并没有讹误痕迹,不像是抄刻讹误或通人擅改*薛龙春先生在《张怀瓘书学著作考论》(南京艺术学院博士论文,2004)中据朱长文《续书断》卷七之后的所加的按语而提出:“今所传各本《书断》皆经朱氏(指朱长文)改易,并非原貌。”(P17)并进一步推想:“朱氏改易了正文,却没有修改目录,所以今天所见妙品目中仍只有赵高而没有胡毋敬。其他类似情形(指”“墨池本”与“法书本”的异文)想必皆与朱长文的改动有关。”(P17)因为薛先生在该文的附录中详校了“法书本”和“墨池本”《书断》,发现极多异文而做出如此推断,笔者认为这种说法是不可靠的。朱长文只改动了个别部分,其在按语中已经明确交代了:“怀瓘品藻古今…后世秉笔之士,虽欲更述,不亦难哉?然其辞或朴或繁,非书之要,不复删易。其谓今之八分为起于秦,谓今之正书即秦邈之隶,皆非是也,具《续书断》王原叔篇中。又以赵高首妙品,不可以训,故易以胡毋敬而传赵高之事。”该按语的意思显然是除去其交代的部分以外,其它部分“不复删易”,即保持原样,不做改动。另外薛龙春在该论文之后附了对《书断》详细的校勘本,下表未尽的异文可参看。,而像是由作者作出的润色修订。

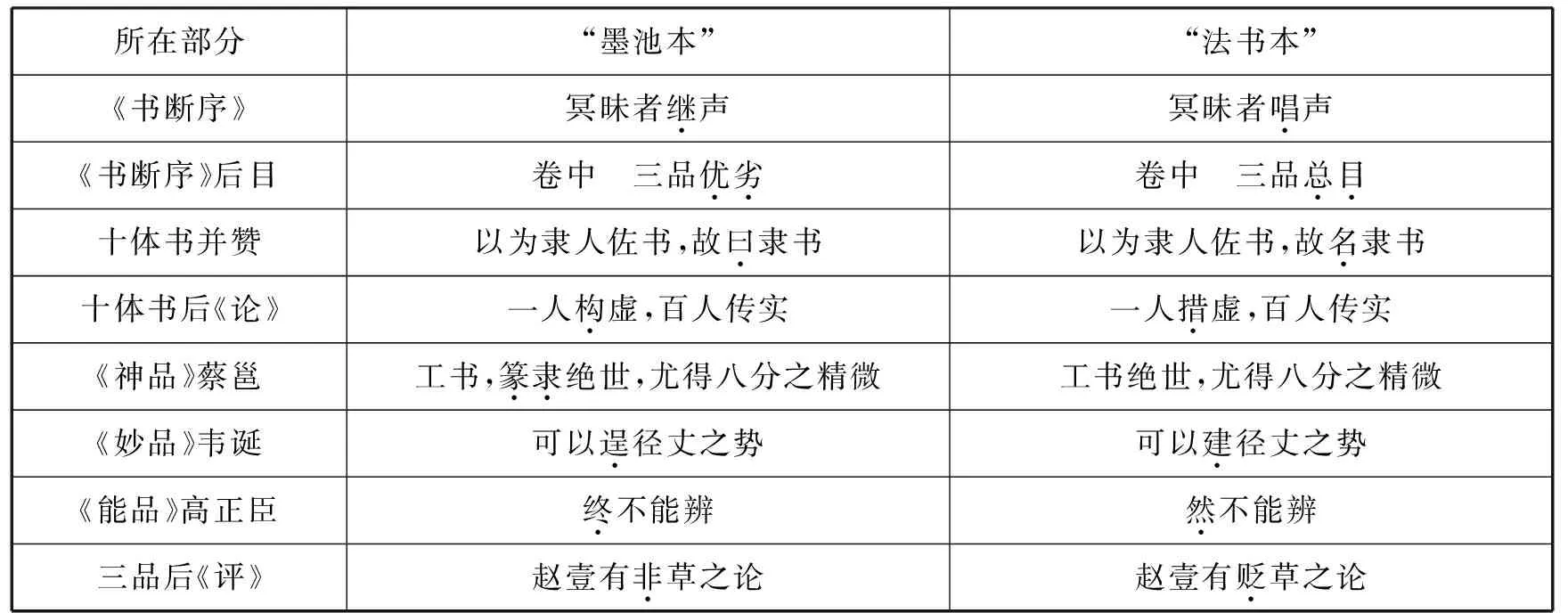

在《书断》的每一部分,试举一例如下:

所在部分“墨池本”“法书本”《书断序》冥昧者继 声冥昧者唱 声《书断序》后目卷中 三品优劣 卷中 三品总目 十体书并赞以为隶人佐书,故曰 隶书以为隶人佐书,故名 隶书十体书后《论》一人构 虚,百人传实一人措 虚,百人传实《神品》蔡邕工书,篆隶 绝世,尤得八分之精微工书绝世,尤得八分之精微《妙品》韦诞可以逞 径丈之势可以建 径丈之势《能品》高正臣终 不能辨然 不能辨三品后《评》赵壹有非 草之论赵壹有贬 草之论

若将三品人名总目部分出现的人名次序差异较大结合起来分析,造成这种异文根本不可能是抄刻讹误,更不可能是通人擅改,只能是由撰者删改而出现的。

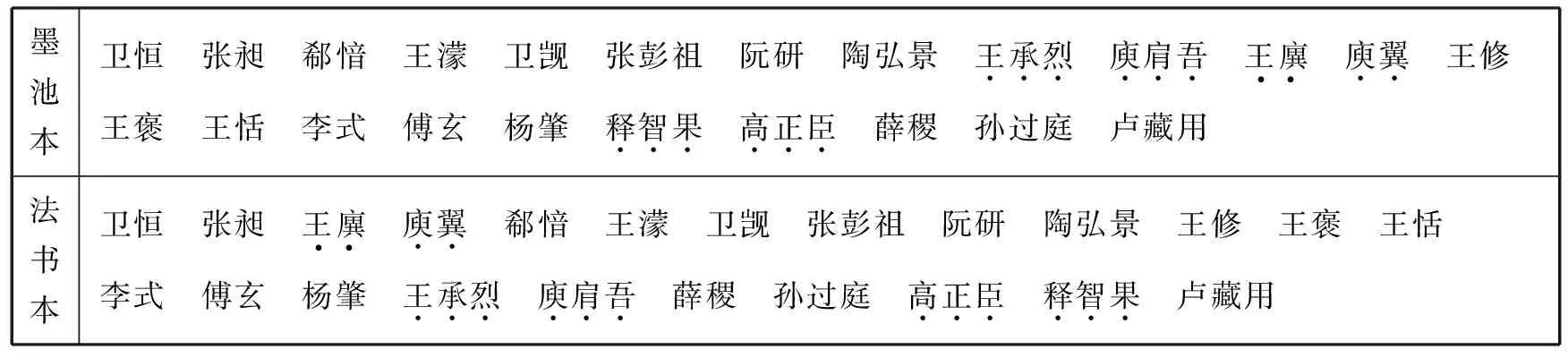

以《能品·隶书》目为例:

墨池本卫恒 张昶 郗愔 王濛 卫觊 张彭祖 阮研 陶弘景 王承烈 庾肩吾 王廙·· 庾翼 王修王褒 王恬 李式 傅玄 杨肇 释智果 高正臣 薛稷 孙过庭 卢藏用法书本卫恒 张昶 王廙··庾翼 郗愔 王濛 卫觊 张彭祖 阮研 陶弘景 王修 王褒 王恬李式 傅玄 杨肇 王承烈 庾肩吾 薛稷 孙过庭 高正臣 释智果 卢藏用

在三品人名总目之后,张怀瓘特别指出其排列的原则是“后所传则当品之内,时代次之”。对照二者的排列次序,显然“法书本”基本符合此原则,“墨池本”则排列失次。对文稿做出的修改只能是由不合逻辑改为符合逻辑,或由不合理改为合理,故依此可推断“墨池本”是稿本,“法书本”是修订本。

作出上述判断的另外的依据是:正常著述在引用前人资料时,有时会因一时不便而意引,若事后修订时定会查核原文修改。这样的例证在“谢灵运”条引虞龢《论书表》中可以发现:

虞龢云:灵运,子敬之甥,故能书,特多王法。(“墨池本”)

虞龢云:谢灵运母刘氏,子敬之甥,故灵运能书,而特多王法。(“法书本”)

通过核对原文,发现“法书本”与今本《论书表》文字一致。“梁武帝”条也有一则例证,史书记载梁武帝父名萧顺之,曾任丹阳尹。“墨池本”写作“丹阳尹萧顺之子”,张怀瓘应该是发现此句的“之”字可能会让人误解文意,故在“法书本”中改作“丹阳尹萧顺之之子”,特地多出一个“之”字以明义。*通过全文的比对,对前人书论和史实的修改共有十余处,只有一条改误。此条为“范晔”条,“墨池本”作“元嘉廿二年伏诛”,“法书本”却作“元嘉二十年伏诛”,“法书本”与史实不合。笔者以为此条或为抄刻造成的误字。

其实最能体现“法书本”是修订本的证据还是在文章末尾部分。在“墨池本”中,有如下叙述:

“开元甲子岁…始焉草创……岁在丁卯存笔削焉。”

这两句话在“法书本”中却作:

“开元甲子岁…始焉草创……岁洎丁卯荐笔削焉。”

显然,“墨池本”是在丁卯年写成留存,以待日后笔削而用。而“法书本”则是呈献别人并希望得到对方的修改(“荐笔削”,自谦词)。最关键的是对“洎”字的解读,在此处的含义是“至、到”,是对已过去的某一过程时间(或空间)终点的追述用词,在这里有“过去式”的意味。实际上张怀瓘在修订本中是想说《书断》是从开元甲子年开始写,到丁卯年才写完(现在又过去了若干年),“岁洎丁卯”正是对《书断》完成时时间终点的追述。

综上可知,“墨池本”当是稿本,“法书本”则是精抄修改之后的修订本。

(三)唐人的“行卷书论”

依照唐时的习惯,年轻的士子是允许拿着自己的名作来来推荐自己的,这种“自荐信”被称为“行卷”。按照程千帆先生的定义:

“所谓行卷,就是应试的举子将自己的文学创作加以编辑,写成卷轴,在考试以前送呈当时在社会上、政治上和文坛上有地位的人,请求他们向主司即主持考试的礼部侍郎推荐,从而增加自己及第的希望的一种手段。”*程千帆:《唐代进士行卷与文学》,上海:上海古籍出版社,1980年,第3页。

实际上今天所见的很多著名诗文本来都是行卷作品,如杜牧《阿房宫赋》、朱庆余《近试上张水部》、皮日休《文薮》皆是如此,当时名士如李白、杜甫、韩愈、白居易等皆投献过行卷,这些行卷作品在他们本人的诗文集和时人的笔记中都有记载。

仅就行卷本身而言,有三个特点值得注意:一是由行卷需作者亲自誊写多次,故先后抄写的各种写本间,可能就会出现上文所分析的“同义互换”式异文。因而判断行卷写本的先后十分重要,即使是作者的“墨迹”也未必就是其最终修订完成的“定本”。第二,行卷文章往往针对性极强,作者完全可能因对象的好恶而删改自己的作品。第三,因行卷又不宜过长,且重点突出,作者可能会摘抄自己某一大部头著作的精华部分而成,或将自认为精彩的部分放在行卷的前半部分。

关于行卷的具体面貌,在敦煌文书中还可以略见一二。如《乡贡进士谭象启》(S.4473ve)中所提到“逐英翘而观上国,携文赋以谒雄藩。果遇至公,获颁文解;巨人维挈,必赴搜扬。永承门馆之恩,长在荫庥之下。谨修启事,捧竭门馆。”*王重民、黄永武等编:《敦煌古籍叙录新编 第7册 史部》,台北:新文丰出版公司,1986年,第310-312页。从这件作品的书法来看,行稀字疏,字迹娟秀,与一般敦煌文书不同,也可证实上述推断。

张怀瓘的《书断》实际上就是当时投献给名公巨卿的行卷,从张怀瓘《文字论》中所说吧《书断》曾呈给礼部侍郎苏晋、兵部员外王翰等人阅读和末句“岁洎丁卯荐笔削焉”皆可看出。所不同的是这种行卷的内容并非普通诗文,而是书法理论作品,笔者将这种题材的书论称为为“行卷书论”。目前学界关注的更多的是“行卷文学”,而从唐代重视书法的社会风气来看,我们认为行卷的“书法”也是其组成的重要部分,今传世孙过庭的《书谱》可能也属类似作品。

既然是“行卷”,经过多次抄写出现文字的异同很正常,因此在唐李绰《尚书故实》转引张怀瓘《书断》曰:

“篆、籀、八分、隶书、草书、章草、飞白、行书,通谓之八体。而右军皆在神品。右军尝醉书数字,点画类龙爪,后遂有龙爪书,如蝌蚪、玉筋、偃波之类。诸家共五十二般。”*李绰:《尚书故实》,载《唐五代笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,2000年,第1165页。

此段文字不见于“法书本”和“墨池本”,当是据另一种稿本所录。

另外,从《法书要录》的辑录者张彦远的地位(宰相)来看,其所用稿本当来自社会上层甚至皇室收藏。不能排除“法书本”是张怀瓘成为“翰林待诏”之后呈献给皇帝的一份“修订本”,藏于中秘。*详见薛龙春:《张怀瓘生平考》,《南京艺术学院学报》2004年第2期。因为此文当时名传天下,故唐朝时一定还流传有数种抄本,而“墨池本”的底本就是其中之一。

三、“右军”段删改原因蠡测

上文已断定“墨池本”是稿本,而“法书本”是修订本,二本之间的异文有相当部分是张怀瓘亲自修订的。在本文第一部分的版本分析中也已指出,稿本中《评》部分自“右军虽学者日勤”至“子敬或作佳书与之”在修订本中被删改。这段五百多字的文字被删改的原因是什么?

现将此部分文字抄录于下,括号内为上下文:

“(……可知而不可得也。)右军则虽学者日勤,而体法日速,可谓钻之弥坚,仰之弥高,其诸异乎,莫可知也已,则优断矣。右军云:‘吾书比之锺、张,锺当抗衡,或谓过之;张草犹当雁行。’又云:‘吾真书胜锺,草故减张。’羊欣云:‘羲之便是少推张草。’庾肩吾云:‘张功夫第一,天然次之,天然不及锺,功夫过之。’怀素*这里的怀素并不是后来的释怀素,而是张怀瓘的自称,张怀瓘又名张怀素。以为杜草盖无所师,郁郁灵变,为后世楷则,此乃天然第一也。有道变杜君草体,以至草圣。天然所资,理在可度,池水尽黑,功又至焉。太傅虽习曹、蔡隶法,艺过于师,青出于蓝,独探神妙。右军开凿通津,神模天巧,故能增损古法,裁成今体,进退宪章,耀文含质,推方履度,动必中庸,英气绝伦,妙节孤峙。然此诸公皆籍因循,至于变化天然,何独许锺而不言杜,亦由杜在张前一百余年,神踪罕见,纵有佳者,难乎其议。故世之评者言锺、张,夫锺、张心晤手从,动无虚发,不复修饰,有若生成。二王心手或违,因斯精巧,发叶敷华,多所默缀,是知锺、张得之于未萌之前,二王见之于已然之后。然庾公之评未有焉。故常(韦)文休云:‘二王自可,未能足之书也,或此为累。然草隶之间,已为三古,伯度为上古,锺、张为中古,羲、献为下古。’王僧虔云:谢安殊自矜重,而轻子敬之书。尝为子敬书嵇中散诗,子敬或作佳书与之,(谓必珍录,乃题后答之……)”*华东师范大学古籍研究所编:《历代书法论文选》,第204-205页。

上文共509字在“法书本”中此段被修改为“然小王尝与谢安书”。

这一段出现异文的原因,是否是《法书要录》在抄录时将整页文字脱去?换言之,此段是张怀瓘作出的修改还是抄录者的疏忽?

整页文字误脱的现象在古籍整理中并不罕见,但整页文字误脱之后上下文会出现文气不贯的现象,因为脱文的特点是“删”而不“改”。查此段文字,删改前后均文气连贯,更重要的是删后改作“然小王尝与谢安书”在被删的文字中并未出现,而是对被删文字中“谢安殊自矜重,而轻子敬之书。尝为子敬书嵇中散诗,子敬或作佳书与之”这句话作出的概括。这显然并非脱误,而是刻意的修改。

那么,张怀瓘修改这段文字的原因又是什么?

欲探求张氏删改的原因,还应从该文字的内容入手来做出判断。从上述删去的文字看,对之删改并不是因为其逻辑混乱或文辞敝陋,只能是这段文字的内容他不愿意让对方看到,这些观点不易被人接受。

实际上张怀瓘是比较推崇张芝和王献之的。从存世的张怀瓘书论中看,其不喜欢钟王(羲之)那种“中庸合度”的书法,而倾向于张王(献之)“一笔书”式迅疾草书。在《书断》中羲献两条的分量就可体现一二,另外在其所有书论中对王羲之的评价总给人一种“空空套话”的感觉,而对王献之的评价则多耳目一新,言之有物,因此张怀瓘对王献之的推崇是超过王羲之的。这与唐太宗以来一直提倡的“扬羲抑献”的定评不符。换言之,被删改的这部分文字有贬低王羲之而替王献之翻案的嫌疑,因此张怀瓘对之作出了修改。

至于在“墨池本”中这部分文字被保留了下来的原因,丛文俊先生曾指出,自唐太宗钦定“扬羲抑献”之后,到中唐时期书坛掀起了一股学习王献之的潮流,张旭、怀素皆是这种风气的代表*参见丛文俊:《中国书法史·先秦秦代卷》,南京:江苏教育出版社,2009年,第72页。另见朱关田:《中国书法史·隋唐五代卷》,第301-303页。。实际上这种风气在安史之乱以前的开元年间已经存在,至少对唐太宗“羲高献低”的定评已有所质疑。表现在《书谱》和《书品后》中有将王羲之“一家独大”改为钟张二王“四家分庭”的趋势,“扬献”之风已见。从张怀瓘起则进一步开始“抑羲”:

“逸少草有女郎才,无丈夫气,不足贵也”(《书议》)

“此诸公(按:指钟繇、王羲之)皆籍因循”(《书断》上文被删部分)

这种评价在有唐一朝都没能成为主流。张怀瓘在公开场合仍要强调子敬尽美未尽善,逸少则尽善尽美。类似的还有蔡希综的《法书论》对张旭的评价,只是私下以为张旭是小王再出,公开则仍主张张旭是师法王羲之的。可知在当时对太宗的“定评”仍不能公开质疑,但已经有所松动。

因此张怀瓘在小范围流传的“墨池本”中保留了这一部分,在较晚的“法书本”中将这部分可能会被认为“偏激”的内容删去了。

吉林省教育厅“十二五”社会科学研究项目成果(吉教科文合字〔2015〕第73号)。

李少鹏(1986-),男,吉林大学古籍研究所博士研究生(长春 130012),北华大学东亚历史与文献研究中心讲师(吉林 132013)