空间与对话:大学英语动态课堂的双重建构

2016-11-24宁云中

宁云中

(湖南文理学院外国语学院,湖南常德 415000)

空间与对话:大学英语动态课堂的双重建构

宁云中

(湖南文理学院外国语学院,湖南常德 415000)

列斐伏尔的“空间三一说”阐释了空间的生产过程,指出空间不是天然的静止之物,而是渗透了人的主体意识的动态产物。以这种空间观指导大学英语教学,大学英语课堂就不再是一个授业解惑的“规约”静态场所,而是教师和学生共同参与构建的动态空间。同时,它也是一个对话的空间,教师和学生互为主体,互相言说,平等对话。空间与对话的双重作用使大学英语课堂从时间走向空间,使大学英语教学从“沉默性”独白走向“复调性”对话。

大学英语教学;动态课堂;空间;对话

我国外语教学经历了一条由行为主义教学到认知主义教学再到建构主义教学发展的道路。行为主义教学是一种以“教师为中心”的教学模式,注重通过对知识的反复刺激和实践达到掌握语言之目的;认知主义教学是一种以“学生为中心”的教学模式,强调将知识内化为其内部的认知结构,帮助学习者习得外界客观事物及其特性。这两种模式由于其单向度研究的局限性难以形成外语教学多向度的优势互补,都从根本上忽视了学习主体参与知识意义的建构性作用,从而忽略了学习者的主体性。外语教学中建构主义的引入使得这一现象得到一定的改观,建构主义将“情景”“协作”“会话”和“意义建构”作为课堂教学的四大要素。但这里的“情景”是由教师创设,通过电影、录像、录音以及网络资源模拟语言学习环境,是一种静态的学习环境;而“会话”也是在教师主导下通过小组讨论等形式完成对意义的建构,是不平等的对话。因此,传统意义上的建构主义还不能真正调动学生学习意识的积极性。事实上,任何学习都无法构建终极意义,意义总是在不断生产之中。那么,这样的意义生产也只能在动态生产的空间中,通过对话来实现。

一、以空间为基础的建构主义教学

建构主义理论最早由瑞士心理学家皮亚杰(JeanPiaget)和前苏联心理学家Lev Vygotsky提出,建构主义认为人的认知能力是在与周围空间环境相互作用的过程中逐步建立起来并不断得到发展。此后的建构主义理论家大多以此理论为基础,相互借鉴又发各家之言。比如:布鲁纳的“学科结构论”主张“发现教学”;科尔伯格进一步深化主体认知结构的性质和发展条件的研究;斯腾伯格和卡茨等人强调了个体的主动性在建构认知结构过程中的关键作用;维果斯基的“文化、历史发展理论”强调主体所处社会文化历史背景在认知过程中的作用。这些理论虽有相异性,但都认为:“学习者无法将来自于外部世界的知识迁移到记忆中,相反,他们基于个人的经验和互动来建构自身的解释,那么意义不仅来源于个体在环境中的直接经验,也是心灵对现实世界过滤后形成的。”[1]也就是说,学习是一个主动建构的过程,是新旧经验之间相互作用的过程,而不是信息简单的输入和提取。这种主动的信息构建,既包括对新信息的意义建构,也包含对原有经验的改造和重组。因此,在建构主义理论下,教学不是简单的知识传递和灌输,而是学习者根据自身经验去建构相关知识,主动进行知识的处理和转换。那么,教师对学生的知识建构起帮助和促进的作用,而不是无休止的灌输。

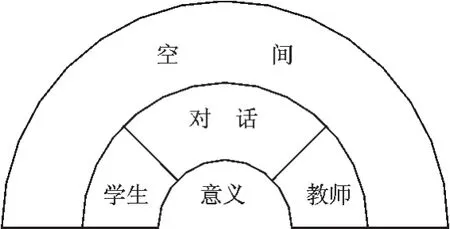

诚然,这些理论丰富和完善了建构主义理论,为其应用于教学过程之中创造了条件,但都忽略了一个基本的前提条件,那就是空间的建构,因为这种意义的建构首先是在一定的空间背景下实现的。我们对空间的认识是从物理空间开始的。过去,人们把空间看成是客观的绝对空间,是匀质的、恒定的、不可压缩的空间。随着人们认识的加深,特别是在空间转向的大背景下,“空间在人类社会实践的作用下发生一定程度的变化。这样,空间成了人的空间,而人成了这种空间中的人,这意味着人的主体性建构、自我意识的形成都有着深刻的外在空间影响的痕迹”[2]。对教学而言,意义的主体性构建最原始的空间就是课堂空间,当然这个空间随着互联网的发展也不断延伸。只有在一个能进行平等对话的空间交互作用下,主体通过“协作”才能进行有效地知识构建,通过“会话”进行“意义协商”。这种意义的协商永远是未完成性的,也就是说我们永远无法构建语言的最终意义,只有永远的协商,它们之间的关系如图1所示。

图1 以空间为基础的意义协商关系

这种基于“空间对话”的建构主义的学习理论要求学习者以互动合作的方式形成平等的对话,进行意义协商,这种对话性协商必然在一个动态活泼的空间下才能进行,然而传统意义上的课堂空间还只是一个静止的物理空间概念,是一个客观、静止、确定的空间,一个强调教师权威的空间。在这样课堂空间观念下的建构主义课堂,对话协作还是在教师主导下进行,无法进行真正有效的平等的对话,学生期待的永远是教师的“标准”答案。事实上,看似“标准”的答案永远不会标准。那么,只有对这种传统的课堂空间进行解构,才能建构起一个变动不居的动态课堂。法国哲学家列斐伏尔的“空间三一说”很好地揭示了空间的具体运作机制和实践体系,可以为我们认识和建立动态课堂空间提供借鉴和启示意义。

二、大学英语课堂教学的动态空间建构

列斐伏尔的“空间三一说”,包括“空间实践”“空间表征”和“表征空间”三者的辩证统一关系,将空间的抽象思考与日常生活体验、历史、文化、经济、社会等多种因素相结合,以此更加具体阐释社会空间的社会生产过程。这样一来,一旦把空间视为社会产物,空间就不再是纯粹静止、客观、被动的,而是与社会之间充满了互动关系。既然空间是生产的,那么,教学作为一种社会关系,自然生产其独特的社会空间,囊括教与学的“空间实践”,教学、文化观念等“空间表征”以及教室等“表征空间”。语言教学更需要一种动态的空间互动,因此,大学英语教学从很大程度上实践了列裴伏尔的空间想象。

(一)教学“空间表征”平等化

列裴伏尔“空间三一论”中最重要的环节当属“空间表征”,它“与生产关系及其施行的秩序相联系,与知识、符号、代码等关联”[3]。在教学活动中,教室是最主要的空间,相当于列氏概念中的空间表征,它是教师传授知识、学生学习知识的空间,是一个教与学无限想象的知识空间。传统意义上的课堂是通过教师“教”的“空间实践”投射知识,构建权威话语,书写学生在场但又“缺场”的“空间表征”。显然,这是以知识的“权威”主导“空间实践”的运作。这样,教室就可能演化为“权力”的“表征空间”。强调教师的权威,或许在中学填鸭式教育下可以勉强奏效,但大学生已基本形成自己的个性,有自己的喜好和选择,他们以沉默、睡觉、神游甚至逃课的方式挑战教师的权威,形成权威空间的对抗空间。特别是英语这样的语言教学中,学生更需要一种平等交流,而不是一种知识“权威”的灌输。因此,教室这个物理空间应该表征为教师的一个心理空间,教师应该以一种平等的心态消除教室的“神圣”,应该与学生亦师亦友,共同构建教室空间秩序,这是大学英语动态课堂构建的前提。

(二)教学“空间实践”主体化

“空间实践”是列裴伏尔空间生产的一个核心环节,它连接空间表征与表征空间。自然,教学“空间实践”指教与学的空间活动,如上所述,“权威”的教室只能使教学实践成为一种权力的投射,那么,作为权威“表征空间”的教室有可能成为“叛逆”的“表征空间”,当教师面对学生的“失语”状态而又无法找到有效的方法时,就会演变成教师的“独语”状态。我们可以这样解释传统静态课堂空间是怎样生产出来:教师作为强势集团,一方面通过知识的权威控制课堂,完成“权威”表征空间对知识“空间表征”的阐释;另一方面学生在有限的且有种种行为规范的课堂范围空间内以“无言”挑战教师主导的“空间表征”,课堂自然而然成为教师“独白”的静态空间。虽然学生在某种程度上以“失语”解构了教师的权威空间,但造成“教”与“学”的完全分离,从而使教与学的空间实践无法完成。面对这种情况,教师应该将学生作为主体看待,而不是被动学习的客体,如果将学生作为客体,就要求学生学习可接受的行为规范,以可接受的“空间实践”参与教学活动。这样,教学活动自然僵化,形成教师言说,学生“听课”。学生主体化要求学生有自由的意志和自由的行为能力,大学英语教学的特点更需要学生具有主体言说的诉求,这样才能使学生主动言说,习得“空间能力”,主动打破空间规约,建立空间秩序。大学生已具备这种主体化能力,只是在中学应试教育下这种能力几乎被教师所屏蔽。因此,大学教育应让学生的主体能力得以重新展现,形成和谐共生的生态化教学“表征空间”。

(三)教学“表征空间”生态化

按照列氏的观点,“表征空间”是生活空间,是使用者的空间,同时也是受控空间、被动体验的空间、相信试图改变调试的空间。因此,“空间表征”可以表现为很多种“表征空间”。“表征空间”一方面可阐释“空间表征”,另一方面也可在一定的范围内挑战“空间表征”。如果教室作为权力的“空间表征”,那么,教学活动作为特殊的日常“空间实践”在“空间表征”的渗透和制约下,常常体现为“规约”的空间行为和“逾越”的空间行为,从而分别产生两种“表征空间”——规约性“表征空间”和挑战性“表征空间”。显然,这两种“表征空间”都不利于教学的正常进行,也无法“生产”健康的课堂空间。英语动态课堂空间的构建首先是教师必须认识到教室作为知识“空间表征”与作为“权威”和“叛逆”“表征空间”的辩证关系,从而建立一个和谐共生、多元有序的生态课堂的“表征空间”。课堂作为教育微观生态空间,其中生态因子之间相互作用,充分发挥各自效能,学生保持多样化、个性化发展,教师也能不断学习,取长补短,形成师生共生的良性生态空间。教师可对教室座位根据需要进行编排,实行最适合教室生态的空间密度,模拟英语语言空间环境,打破花盆效应并最终调整教学空间行为,形成对话机制等方面的构建。让教室这个“权威”空间走向多元化。

基于以上分析,大学英语动态课堂的空间构建模型如下:课堂教学“空间实践”在以知识为目的的“空间表征”渗透下,消除(教师)“规约性”和(学生)“挑战性”空间行为,解构教师的权威话语,让学生参与课堂空间的生产,建构平等而非逾越的“表征空间”,课堂空间在教师与学生的共同参与下不断进行动态生产。基于这种空间理论的认识,巴赫金对话机制使得大学英语课堂动态空间最终建立,教室这个狭小的空间才能真正成为一个和谐平等的空间,教师和学生之间消解“权力”和“叛逆”,通过平等对话,共同进行意义的解构与建构。

三、大学英语课堂教学的对话性建构

空间即话语,话语物化于空间,动态空间的建构自然离不开对话,而话语的进行都是在一定空间中进行。教学与对话应该最密切关联,“无论是作为价值观的对话,还是作为方法论的对话,教学都与其有着千丝万缕的联系。我们把发生在教学过程中的对话称之为教学对话”[4]。

(一)教学活动“情节化”

“对话”是一种小说理论,主要指作者与主角、自我与他者的相互对话与交流关系。巴赫金认为,作者与主角的关系应该是互相平等、同时共存、相互交流、互相对话的互为主体的关系,而不是主体与客体的关系。但是基于任何知识都有情节性和“未完成性”的构想,我们不妨将大学英语课堂“小说化”和“情节化”:作者是教师,主角是学生,教室就是故事的空间场所。那么,根据巴赫金关于作者与主人公互为主体的观点,教师与学生互为主体关系,主体之间相互对话、沟通,从而全面、整体地把握自己,超越自己。作为“作者”的教师,首先整体上构建课堂“故事”的发生、发展和结局,这属于备课环节,就好像小说一样,作品在没有完成之前,作者有优先阐释权,而小说一旦完成,作者便从作品中隐去,与主人公、读者处于平等地位。但是,此时的作品还只是一个静态的自在物,还不构成文本,文本只“存在于话语的运作之中”。也就是说,文本是存在于阅读和阐释中的作品,文本意义存在于作者与读者、读者与人物,读者与读者等等的对话之中。相应地,在大学英语教学中,如果教师仅仅将备课内容照本宣读,那么这样的课堂也正如一部完成的作品一样,没有文本意义,是一个静止之物。所以,教师必须将备课(作品)置于学生的阅读之中,形成平等对话关系,这样才能建构大学英语课堂的教学意义。

(二)对话内容以文化为依托

任何语言背后都是一种文化,而“对话是文化生长和繁荣的最佳方式”[5]。可以说,每一个英语单词背后都有深层的文化意义。大学英语特别是专业英语的每一篇课文都是很好的文化范本,在对话教学中,教师时刻引导学生发现语言背后的文化,从神话典故到风土人情,再到日常生活,文化包含社会的方方面面,只有掌握语言背后的文化,才能恰当地使用这种语言,文化本身需要在对话中才能充分解读,靠记忆背诵的文化终究是一知半解,不得深意。对话教学除了英语本身所蕴含的文化外,还要加强母语文化的交流对话,避免造成母语文化“失语”。语言都是相通的,如果母语没学好,不懂母语背后的文化,当然是不可能学好一门外语的。“学生学习传统文化能力的培养,首要的就是语言文字能力的培养。”[6]目前,英语语言教学习惯使用英英解释,就是用英语解释英语,这种解释固然好,但还不够,还必须对英语单词、句子甚至段落进行对话性中文翻译,即所谓的有声翻译,这是培养母语语言文字能力的一种有效手段。只有这样,才能使两种语言相得益彰,相互补充,这种对话既是两种文化的对话,也是两种语言的对话,对语言的学习起到事半功倍的效果。

(三)对话的“复调性”效果

在“对话”的大学英语课堂中,教师和学生应该互为主体关系,教师不仅仅提供和传达知识,也不仅仅是激发思考,而是与学生平等对话,共同建构知识,教师本身也应该是学习主体,它提倡对视角多维度的互动,教师不再是传递知识的权威,学生也从过去被动地接受知识到主动地进行互动来建构知识,学生对问题的阐释和个人的经验也是知识的重要来源。除了教师和学生互为主体之外,学生与学生之间更是互为主体,学生针对同一文化母题各自发出保持一定独立性的声音和独特的见解,“这些声音不是各自封闭的,相互间也不是不闻不问的,他们总是倾听对方,互相照应,互相反映”[7]。在这种对话中,教师要具有高度积极性意识,支持、引导学生发出各自的声音。这样,英语动态课堂中包含了教师、学生不同群次的声音,形成了用不同声音唱同一主题的复调效果,而不再是教师的一言堂,“教师的任务是确保声音在动态的回合和固定的秩序感之间达到复调的平衡”[8]。在过去的独白性英语教学中也有互动,但这种互动只是一种程序性的教学策略,其本身拒绝声音的多样性,无法进行话语的扩展。所以,只有当教师从传统意义上的知识“权威者”和“主导者”变成同等主体的对话者和积极的合作建构者时,学生才能从沉默的知识接受者变成主动的知识建构者。也只有在这样的对话中,学生才能真正了解英语语言背后的文化,也才能真正掌握一种语言。

结论

大学生与中学生相比,具备了较高的认知能力和较独立的人格思想。因此,大学英语课堂必须是一种开放、平等和充满活力的课堂。这种课堂首先要打破课堂空间的权威,因为空间总是权力的空间,在福柯看来,不仅空间与权力紧密相连,知识也是权力运作的基础,“我认为通过这些空间概念,我确实找到了我追寻的东西:权力与知识之间的关系”。[9]那么,依据福柯的观点,作为空间与知识紧密结合的课堂是权力最能有效运作的理想场所之一。作为知识先导的教师,首先必须转变这种思想观念,跳出静态空间和权力思维的局限,认识到空间的动态本质,然后引导学生一起参与课堂空间的建构。因为只有参与空间,才有空间感,才会有主体的产生,或者说,人只有在空间中获得了某个位置并且能自由言说行事的时候,才能获得主体感,才能进行平等对话。这样,在主体与主体的交流、讨论和了解中,才能发现解构教师权威和建构知识的终极意义,形成和而不哗、变而不乱、动而有序的大学英语课堂。

[1]Ausubel,D.A.Adults vs.Children in second language learning: Psychological considerations[J].Modern Language Journal,1964,(48):420-424.

[2]童强.空间哲学[M].北京:北京大学出版社,2011.

[3]Henri Lefebvre.The Production of Sapce[M].Trans.DonaldNichloson-Smith,Cambiridge,Massachusetts:Basil Blackwell,1991.

[4]申燕.对话教学:价值意义与实践关照[J].教育理论与实践,2015(16):60-62.

[5]刘康.巴赫金的文化转型理论[M].北京:北京大学出版社,2011.

[6]黄德宽.略论传统文化与中文学科建设[J].武陵学刊,2015(1):116-118.

[7]M.M.巴赫金.陀思妥耶夫斯基的诗学问题[M].北京:三联书店,1988.

[8]谭芳.对话与课堂——回顾、反思与重构[J].外语学刊,2014(4):118-122.

[9]包亚明,主编.福柯访谈录:权力的眼睛[M].上海:上海人民出版社,1997.

(责任编辑:刘英玲)

G64

A

1674-9014(2016)02-0137-04

2015-12-17

基金课题:国家社会科学基金青年项目“空间理论与美国犹太成长小说研究”(13CWW030);湖南省哲学社会科学基金项目“空间下的主体生成与美国犹太成长小说研究”(14YBA294);湖南省教育厅教学改革项目“文化辅助与课程衔接:英语专业《基础英语》课程教学改革研究”(JGZD1104);国家留学基金委湖南省地方合作项目“空间理论与美国犹太成长小说研究”(201408430171)。

宁云中,男,湖南邵阳人,湖南文理学院外国语学院副教授,博士,研究方向为英美文学与英语教学。