《漫长的中场休息》:如果战场更安全,危险的是什么?

2016-11-22孙若茜

孙若茜

“美国人都是小孩子,得去外面看看才能长大,有时甚至会死在外面。”

“我坐在沙发上,不可思议的中场秀正在上演,我简直不敢相信我所看到的——‘真命天女在台上转来转去,做着那些近乎下流的甩臀动作,负责伴舞、穿着蓝色制服的拉拉队做着成套步枪表演动作,一些人举着美国国旗从旁边走过。然而在这些人当中,有一组身着沙漠迷彩服的士兵,他们和拉拉队一起行进,潦草地做着一次次不合拍的向后转,我心想:‘他们是喝醉了吗?他们完全不在状态!因为这一切对他们来说太过荒谬——刚刚经历过残酷的战争,紧接着就被抛入到这种让人作呕的表演中,换成是你,你会怎样?”

2004年,小布什连任。感恩节当天,美国作家本·方登正在朋友家中做客,电视正在播放美国橄榄球职业联盟达拉斯牛仔队的比赛,刚好是中场休息的表演时间。“这超出了我的理解范围。我意识到,我并不理解我的国家。”方登决定把这让他感到困惑和沮丧的一幕写进小说里。5年之后,他开始动笔。

2012年,《漫长的中场休息》出版,那场激发作家创作欲望的中场秀不仅被写了进去,还成为了书中核心的高潮。而士兵和碧昂丝同台所形成的强烈对比,那不和谐的画面带来的冲击感,也恰恰吸引了李安,成为他在读到这本小说后,当即决定将其拍成电影《比利·林恩的中场战事》的原因:“其他我不管,先把这两段编起来就是了。”

说不定本·方登在写作时也同样想过先把这两段编出来再说,至少,一切就是基于中场秀的画面产生,故事也是围绕着它填充出来的:那些出现在中场秀的迷彩服士兵,临时从伊拉克战场上被召回参加这场荒唐表演。之所以如此,是他们与对方进行的一次短暂交火偶然被拍摄成了视频在新闻中反复播放,这使他们——B班战士,成了备受瞩目的美国英雄。主人公比利·林恩就是其中一员,也是视频中的关键人物,作者以其所见所想贯穿了整本书的叙述。

政府把B班接回国是要他们参加密集的宣传活动,以重新激发美国民众对伊拉克战争的支持和信心。两周后,他们将要被再次送回伊拉克,去服完剩下的11个月兵役。上演那场中场秀的达拉斯牛仔队的比赛是宣传途中的最后一站,也是最重要的一站,“橄榄球、感恩节、电视、八种不同的警察和保安人员,再加上3亿善良的同胞”。站在体育场中,B班相当于置身由美国事物组成的防护罩下,也等同于身处泡沫的中心。

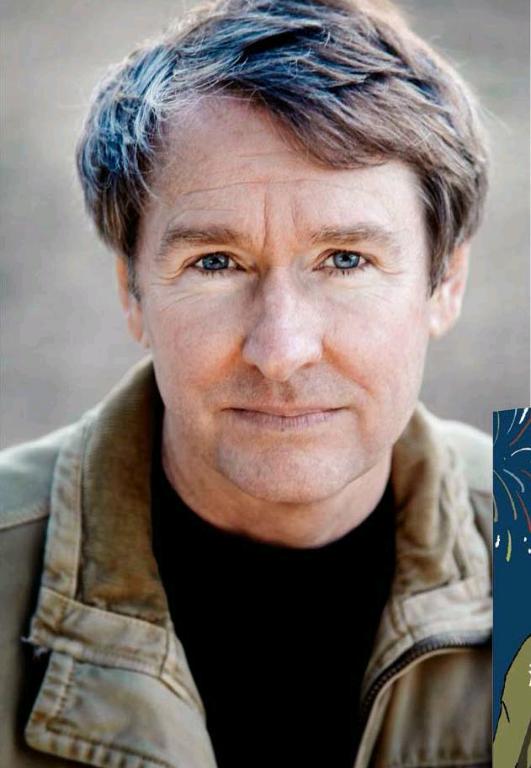

美国作家本·方登与他的作品《漫长的中场休息》

“如果说‘达拉斯是所有美国城市中最具美国特色的,这个论点你无从考证,但是主流的美国文化确实都可以在达拉斯找到最纯粹的表达。”本·方登说,“豪华的生活方式、基督教信仰、其余教派的坚定信仰、足球等等,如果人们真的好奇这些在美国社会是如何运作的,那么达拉斯是一个非常好的地方来探寻一切。”他在书中展示了自己的探寻——美国对于名利、金钱、暴力和性的极度渴求。“如果达拉斯的主流大众读这本书,我觉得很多人会讨厌它,并且也会讨厌我。”他说,但另一方面,“很大的可能性是没人会关注这些”。

电影经纪人艾伯特想要将B班的故事拍成电影并四处游说明星和投资人,是贯穿小说始终的一条重要的故事线。这也是B班在短暂的回国期间,除了中场秀之外和美国文化之间发生的最紧密的关联。虽然关于伊拉克的电影的票房一直不尽如人意,但是在艾伯特看来,B班的故事不会存在这样的问题,因为它关乎拯救,而并非这场战争本身的十分模糊的道德界限。

他认为:“每个人都有忧虑,每个人多少都会觉得自己完蛋了,即使是最有钱、最成功、最安逸的人也会有快过不下去了的焦虑感。绝望是人之常情,所以无论救星以什么形式出现,是穿着闪亮铠甲登场的骑士,还是俯冲向被烈焰包围的魔多末日火山的雄鹰,抑或是突破重围突然出现的美国装甲部队,都能极大地震撼人心。认同、救赎、死里逃生,都是让人振奋的东西。震撼人心。”

但是,既然大家都能看到原始视频,又何必大费周章地拍电影?电影是抽象的,但钱是具体的。虽然“这部电影对美国有好处”是在有关电影的交涉中被推在最前面的理由,但钱永远是谈判的核心。甚至在艾伯特空许下酬金的几天里,B班内部的交谈也总是围绕着钱钱钱。“这些钱好像不仅关乎他们的购买力,而且有几万元放在银行里就能保证他们在战场上不会屁股开花。”直觉告诉比利这其中有一些心理逻辑可循,可在他看来这关系应该是反过来的:“等钱真的到账那天,等支票真的兑现那天,就是他变成炮灰的日子。”但实际上,他们何尝不早已经是炮灰了。最终,电影的交易并没有达成。“说说很容易,出钱很难,这就是我们的国家,各位。”

除了钱以外,作者还给出了另外一个拍摄电影的原因:“视频长3分43秒,摇晃的激战场面让观众身临其境,激烈的交火声中隐约夹杂着勇敢的摄制组人员沉重的喘息和用哔哔声盖掉的咒骂声。这段视频真实到虚假。”然而,“显然,只有虚假的东西才会如此真实。就连比利自己看过那个纪录片之后都一直纳闷,这跟他参加过的哪场战斗都不像。于是这段真实的视频便有双重虚假,一是太真实了以至于看上去虚假,一是太真实了以至于跟事实不像所以虚假,也许的确需要好莱坞的手法和骗术让影片重回真实”。有趣的是,在现实中,李安最终将B班的故事颁上了银幕,而当他交出电影,用4K、3D、120帧呈现出那异于我们以往所见到的清晰时,似乎是用技术对书中的这段话进行了附和,又或者,是对真实和虚假提供了另外一种解释。

“有没有一个临界点,有没有一个死亡人数能把祖国梦炸得粉碎。虚幻能承受多少现实?”在B班回到美国的两周里,人们总是热情地围上来,与他们握手、向他们索要签名、表达自己的感谢和敬意:“感谢你们”“我们爱你”“我们感激不尽”“我们珍惜、感恩”“我们祈祷、祝福”。每个人都在表达绝对的支持和赞同。然而,比利渴望有人骂他是刽子手,“哪怕只有一次”。可惜似乎没有人意识到他们是去杀人的。在人们颤抖的声音和激动的言辞中,比利感觉到他的美国同胞身上有一种残忍的东西、一股狂热、一种欣喜若狂、一种强烈的需求。那些中产阶级,律师、牙医、公司副总,他们长年累月从报纸上、电视上,以及广播脱口秀里得到关于战争的消息。而面对比利时,他们正有机会切实地、近距离地亲手摸到活生生的战争。

作者在书中写道:“无论这些美国同胞什么年纪、什么身份地位,比利都忍不住把他们当作小孩子。他们像一群聪明自负的孩子,大胆高傲、独断专行,费多少口舌都没法让他们明白战争就是不折不扣的罪孽。比利同情他们,鄙视他们,爱他们,也恨他们。这些孩子,这些男孩女孩,这些娃娃,这些婴儿。美国人都是小孩子,得去外面看看才能长大,有时甚至会死在外面。”

像很多出色的战争小说一样,本·方登将战争对于作为个体的人的伤害摆在了显眼的位置上,而并非利用政治观点作为抨击战争的着力点。当书中的高潮来临,B班准备登上中场秀的舞台时,突然一声巨响,所有人都往后一缩,从后台不知什么地方射出一颗颗照明弹。它们升空后爆炸——士兵们的战争创伤后应激障碍被诱发出来,“一声嚎叫卡在了洛迪斯的喉咙里”。“克拉克看上去又湿又冷,脸色很难看。”因为这些照明弹的爆炸声就好像榴散弹落在麦田里。

然而,《漫长的中场休息》并不是战争小说,对于战争的控诉只是作者的意图之一,而绝非全部。在对战争的残忍进行了正面或侧面的描述之后,故事的末尾,B班却像是逃离战争一样想要“逃”回伊拉克战场。“带我们离开这鬼地方。”“带我们去安全的地方,带我们回战场。”如果战场是安全的地方,更加危险的是什么?

临走前,比利看着那些最后围上来要签名的人,产生了一个想法:“这些面带微笑一无所知的市民,他们才是对的。过去两个星期,因为在战争中学到的东西,比利自以为高人一筹,比别人聪明。啊,他错了,这些愚蠢无知的傻瓜才是掌管一切的人,他们的祖国梦才是左右大局的力量。他的现实不过是给他们的现实做牛做马,他们的不知道比他的知道更强大。现在,他经历了他经历过的,知道了他知道的,这意味着什么?某种可怕甚至致命的想法在比利心中升起。从战争中学到你该学的,做你该做的,如此一来,你是不是就成了那些把你送上战场的人的敌人?”