反面典型报道的受众心理分析——以大学生群体为例

2016-11-21李燕云

李燕云

(内蒙古大学 文学与新闻传播学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

反面典型报道的受众心理分析——以大学生群体为例

李燕云

(内蒙古大学 文学与新闻传播学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

2015年11月,中央音乐学院院长王次炤利用职务之便为女办婚礼被免职。在2013年1月召开的中纪委二次全会上,习近平总书记曾提出要“老虎”“苍蝇”一起打,此后,如企业家、商人、娱乐明星、主持人、大学校长等,本来并非官场人物,也都因或多或少与腐败相关见诸报端,成为一时的新闻热议话题。基于此,本文以揭露官员、学者等违法或失范行为的新闻报道为个案,结合媒介心理学的相关理论对受众对反面典型报道的接触和接受心理进行浅显的分析。

反面典型报道;心理;引导;受众

一、反面典型报道概述

(一)反面典型报道的概念界定

所谓典型,原指模范或模型,后来引申为最具代表性的人或事物。[1]康德在《崇高的分析》一文中揭示了典型的含义。他认为,典型具有高度的概括性和暗示性,是“最充分的形象显现”。[2]反面典型报道,是指“在一定时期内产生重大影响并具有重大警示意义的反面人物及反面事件的报道”。[3]广义上,反面典型报道可分为反面典型事件报道和反面典型人物报道;狭义上,按照报道内容来分,反面典型报道可分为刑事违法犯罪报道、政治贪污腐败报道、名人品行失范报道等。

(二)我国反面典型报道的发展脉络

反面典型报道在我国建国初期几乎是见不到的,随着社会、政治环境的改变,我国反面典型报道才逐渐发展起来。20世纪60年代至70年代,揭露社会阴暗面式的反面典型报道在中国报纸上很少见,即使有一些涉及“文化大革命”的报道,也是在歌颂当时政治环境的基础上,以宣传革命思想的形式出现。在20世纪80年代末尤其是进入90年代以后,传统典型报道的新闻思路有了显著改观。中央电视台的《焦点访谈》《新闻调查》,中央人民广播电台的《新闻纵横》等栏目都为反面典型报道提供了平台。

(三)反面典型报道的主题内容

反面典型报道的主题大致分为三种:第一,以维持社会秩序和维护社会稳定为出发点,揭露经济生产和社会生活中的违法乱纪行为,如《焦点访谈》揭露黑心企业等主题;第二,以警示作用和引发受众思考、引以为戒的主题,如官员腐败等主题;第三,以“扒皮”为主的娱乐新闻主题,如明星出轨、吸毒等。

二、受众接触反面报道的概况及动机

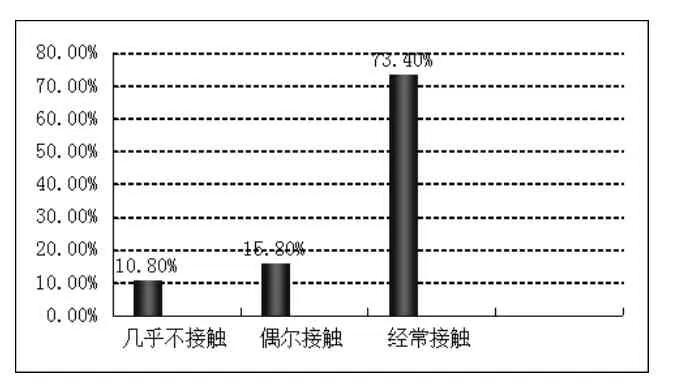

表1

(一)受众接触反面典型报道情况

笔者采用问卷调查的形式对内蒙古地区大学生进行了受众心理分析调查,发放问卷100份,回收有效问卷80余份,从问卷结果来看,接触过反面典型报道的学生占89.2%,接触典型报道的渠道绝大部分是手机和电脑。笔者进一步对受众对于反面典型报道的接触频度进行了统计,结果如表1:

(二)受众接触反面典型报道的动机

在调查中笔者发现,受众对于反面典型报道的关注原因很大程度上是因为媒介对新闻报道的“议程设置”。

从传播学角度看,随着媒介素养的提升,在媒介环境中成长起来的受众主体意识逐渐增强,受众由早期“魔弹论”下被动的“靶子”演变为富有能动性的受众群体。

从心理学角度看,受众能动性的提高得益于对受众认知能力的研究和发现。这种传播效果是分两个层次实现的:首先,传播的信息作用于受者的心理系统,与受传者的原有心理结构发生反应,由此产生第一级效果——心理能,即意图、决心等动力因素的形成和认知系统的建立;其次,心理能外化为行为,作用于社会,并产生了一定的社会效果,此为传播的最终效果。因此,心理系统是传播致效过程中不可或缺的关键环节之一。[4]

三、受众行为层面效果分析

2015年10月23日,人民网舆情频道刊载了一篇题为“湖南三名中小学生弑师事件调查”的新闻。报道中称,三名嫌疑人因沉迷并模仿电视新闻关于“黑社会”和网络游戏中的情节而产生了杀人的念头。反面典型报道除了传播者主观期望的警示之外,在客观上还可能对受众的行为产生一定的示范效应,从而产生少量的模仿者,其中一大部分是文化水平较低的人群尤其是青少年。虽然反面典型事件中报道的行为存在一定的难度和挑战性,但从认知心理学的“唤起理论”和“叶克斯-多德逊定律”来看,“人们寻求最佳唤起水平的动机,任务越复杂,不妨碍任务完成的容许唤起水平降低”。因此,更需要客观地看待正面典型报道和反面典型报道对受众的行为效果产生的影响。

(一)反面典型报道对知识和决策的影响

新闻事件一经报道,关于事件,人们能记住的就只有新闻报道了。

2015年7月16日,人民网安徽频道舆情监测研究中心发布的“2015年上半年度安徽舆情报告”显示,芜湖高考英语事故、安徽原副省长倪发科受审系列报道、合肥黑飞事故系列报道,分别位居安徽上半年舆情热度前三名。从舆情承压度来看,宿州医生“借尸骗保”、蚌埠“于英生冤案”等事件,对当地政府形象造成了较大伤害,使当地官方尝到了受众在接触反面典型报道后产生的负面舆情“泰山压顶”般的苦果。

(二)受众对反面典型报道——犯罪报道的反应

1.反面典型报道的警示性作用。反面典型报道的警示性作用是指传媒发布某种事物具有风险的报道,为公众提供与其利益相关的警示性信息。毫无疑问,反面典型报道在某些揭露真相的时刻,起到了维护公众的知情权的作用。

2.反面典型报道与暴力。2015年4月21日,南方网报道了一则新闻:湖北红安00后斗殴,105中学女生被打。青少年模仿暴力影视片和新闻报道中的暴力行为,打架斗殴事件时常发生。

根据班杜拉提出的社会学习理论,人类许多学习行为的发生,除了个人的亲身经验外,大都由于观察他人的行为,所产生的替代性学习效果(vivacious learning)也就是所谓的示范作用。而较之亲身的示范行为,班杜拉认为,传播媒体所营造的符号环境的示范作用效果可能更大。从上述的事实中可以看出,青少年犯罪都是直接模仿反面典型报道中的犯罪行为,反面典型报道成了他们释放和模仿的主要对象。

(三)受众行为层面效果的影响因素分析

1.个人条件的优越性决定其对媒介信息接受心理的宽容度。在接受调查问卷的学生中,男生比女生、理工科学生比文科学生、党员比非党员对媒介的态度更加积极,其对媒介传达的信息表现出更强的认同感,同时对媒介报道产生的社会作用也持更加肯定的态度,这里显然存在心理优势的问题。心理优势群体比弱势群体更能客观地看待反映社会问题的反面典型报道,更容易接受媒介内容和观点,并形成社会认同。

2.受众对媒介信息的态度与其对媒介信息的接触程度有关。大三的学生比大二的学生更容易接受媒介的观点,一方面由于年龄更大一些,心理成熟度更高一些,因而对事物的看法会相对理性客观,对媒介内容的认知度和认可度也更高。这也在一定程度上验证了议程设置理论和社会心理建构论的某些观点。

3.受众对媒介信息的判断与其对新闻的记忆效果有关。受众对富有冲击力的图像新闻比没有冲击力的新闻记忆效果好,对没有冲击力的图像新闻比纯文字新闻记忆效果好。电视新闻通常运用具有冲击力的镜头使观众印象深刻,从而产生更深的记忆效果。

四、从受众心理分析反面典型报道

纵观我国反面典型报道的发展史,比较正面典型报道与反面典型报道的成败得失,我们不难得出这样一种结论:只要掌握客观、适中、平衡等原则,不管是对正面信息的报道还是对负面信息的报道,都具有检测环境、和谐社会的价值。从典型报道对受众的心理驱动和行为影响来看,反面典型报道需要从以下几个方面更好地适应媒介环境发展对反面典型报道的要求:第一,了解受众心理,关注受众对反面典型报道的接触动机和接触情况;第二,传播者要从思想上认识到反面典型报道的重要性,不传播谣言,不耸人听闻;第三,把握反面典型报道的写作尺度,在揭露事实和过分渲染舆情之间把握好分寸;第四,针对受众的心理接受情况去改善和调整反面典型报道的传播策略。

[1] http://baike.haosou.com/doc/6429523-6643197.html[DB/ OL].好搜百科.

[2] 刘建明.现代新闻理论[M].民族出版社,1999:142.

[3] 陈力丹.陈力丹自选集——新闻观念:从传统到现代[M].复旦大学出版社,2004:166.

[4] 荣荣.社会问题报道与受众心理引导研究[M].中国传媒大学出版社,2009:65.

[5] 朱金平.新闻典型论[M].长江出版社,2004:264.

[6] http://yuqing.people.com.cn/n/2015/1023/c209043-27733226. html[DB/OL].新华网,2015-10-23.

G212

A

1674-8883(2016)20-0067-02

李燕云(1995—),女,内蒙古包头人,内蒙古大学文学与新闻传播学院本科生在读,研究方向:舆情分析,媒介心理。