信用评级、股权属性与公司投资不足

2016-11-21

(厦门大学管理学院,福建 厦门 361005)

引言

投融资决策一直是现代公司金融理论的核心问题之一。在完全竞争的资本市场上,公司的投资决策和融资决策是相互独立的(Modigliani和Miller, 1958)[5]。但是在现实的经济环境中,由于信息不对称和代理问题的存在,使得外部融资成本高于内部资本成本,导致公司受到融资约束的影响,进而出现投资不足。

发行股票和债券是公司外部直接融资的两个主要手段。但长期以来,我国公司债券市场的发展严重滞后于股票市场。近年来随着我国资本市场建设不断深化,公司债券市场进入快速发展阶段。如表1的 Panel A所示,自2008年以来每年发行公司债的数量和金额明显增加,债券融资已逐渐成为重要融资手段之一。

除系统性风险外,债券融资成本主要受到信用风险的影响。由于发行人与投资者之间存在信息不对称,信用风险不能得到充分揭示,使得投资者对债券投资要求更高的风险溢价,导致发行人必须承担额外融资成本。要克服这一障碍,重要办法之一就是引入信用评级制度。信用评级是专业评级机构对发行人按期偿还债券本息能力进行综合评价的结果。对于债券发行人而言,信用评级不仅决定债券能否顺利发行,还直接影响融资成本。如表1的Panel B所示,债券信用利差(发行票面利率与发行日同期固定利率国债收益率之差)随着债券信用评级的上升而下降,AAA级公司债的平均信用利差仅为1.633%,而AA-级公司债的平均信用利差却高达5.824%,表明信用评级在债券定价中发挥着举足轻重的作用。

表1 2008~2013年公司债发行及特征

此外,公司外部融资成本也可能受到股权属性的影响。通常情况下,由于国有控股公司具有隐性的国家信用作支持,能较容易地从银行获得信贷资金,故因信息不对称导致的融资约束程度相比于民营公司会更轻。民营公司则往往在银行信贷市场上处于相对劣势地位,常常受到融资约束的困扰。对于两种不同股权属性的公司而言,是否具有信用评级以及信用评级高低对其投资不足的影响可能存在差异。因此,本文将重点研究是否拥有信用评级以及信用评级高低对公司投资不足程度的影响作用,并进一步观察股权属性是否会影响信用评级对公司投资不足的抑制作用,以期更好地理解信用评级在公司投资决策中的重要意义。

文献回顾及研究假设

一、信用评级和投资不足

投资行为一直是理论界与实务界关注的焦点。Modigliani和Miller(1958)[5]提出了著名的MM理论。他们认为在完美市场下,公司的投资行为与融资方式无关。然而现实中存在非效率投资——投资不足和过度投资,其中投资不足主要是由于融资约束造成的。国内外的研究认为,信用评级会影响公司的融资约束程度。关于二者之间的影响机制,主要有两个方面:一方面,信用评级降低了发债人与投资者之间的信息不对称程度;另一方面,信用评级反映了违约风险,公司信用评级越高则外部融资成本越低。

首先,信用评级会影响公司所受融资约束程度。何平和金梦(2010)[9]研究了信用评级在债券市场上的影响力。他们选取了以企业债、公司债为主的样本进行实证分析,得出了我国的信用评级对债券市场具有一定影响力,较高的信用评级能够有效降低债券的发行成本。王雄元和张春强(2013)[15]以2009~2012年银行间债券市场发行的中期票据为样本,检验信用评级的债务融资成本效应在我国债券市场的适用性与作用机理。结果显示:(1)信用评级越高,中期票据融资成本越低;(2)发行前主体评级调增和较低的评级机构声誉均会减弱信用评级的融资成本效应;(3)国有产权和公司上市也会削弱信用评级的融资成本效应,但募集资金仅为还贷时,信用评级的融资成本效应更大。

此外,国内外学者也针对融资约束与投资行为进行了大量研究。Fazzari等(1988)[2]对融资约束与企业投资-现金流敏感性之间的关系作了开创性研究,发现融资约束严重的公司其投资-现金流敏感性相对较高。之后的学者则利用不同融资约束的度量方法对样本进行分类,并证实了这一结果。Chirinko和Schaller(1995)[6]使用成熟度、所有权的集中程度、制造业公司、非制造业公司等指标对212家加拿大公司的数据进行分类,结论是年轻的、独立的、主营制造业的公司的投资支出更依赖于内部现金流。相比于国外研究着眼于投资-现金流敏感性,国内的研究还包括了融资约束对投资水平和投资效率的影响。张功富等(2009)[17]研究表明,投资不足的产生与信息不对称密切相关。连玉君和苏治(2009)[11]研究发现:(1)融资约束的存在使得中国上市公司的投资支出比最优水平低了约20~30%,平均投资效率仅为72%;(2)在上市公司的三种主要融资方式中,现金流量的增加不但能缓解融资约束,还能降低后续融资的不确定性;而股权融资和债权融资虽然能够有效缓解融资约束,但前者无法降低融资不确定性,而后者会显著加剧融资不确定性。李延喜等(2007)[10]实证结果表明,融资约束对投资有制约作用,公司受到的融资约束越大,投资支出就会越小;投资机会和内部现金流量对融资约束的制约作用有影响,托宾Q大于1和内部现金流量为负的企业投资-融资约束敏感性更弱。

综上,前人的文献大多将信用评级与融资约束、融资约束与投资不足作为两个问题单独进行研究,而对信用评级与投资不足的直接研究则相对较少。本文认为,当公司拥有专业评级机构给予的信用评级后,将一定程度上减弱公司与投资者之间的信息不对称,有效缓解公司所受的融资约束,从而降低公司投资不足程度。此外,评级越高则融资成本越低,较小的内外部融资成本差异意味着较低的融资约束,故信用评级将通过影响成本、降低融资约束来缓解投资不足的问题。故本文提出如下假设1和2。

假设1:当其他条件相同时,具有信用评级的公司,其投资不足程度较低。

假设2:当其他条件相同时,发债公司的信用评级越高,其投资不足程度越低。

二、股权属性、融资约束与投资不足

国外的学者研究发现,国有性质的公司所受融资约束程度较低。Laeven(2003)[4]认为,政府所有企业面对的融资障碍较低,因为它们可以获得来自于政府的预算支持和国有金融机构的优先对待。Allen等(2005)[1]的研究表明,中国的银行在给民营企业提供融资方面没有起到积极的作用,这些民营企业不得不利用非正规融资渠道,比如商业信用和私人信贷等来支持其发展。Firth等(2009)[3]发现拥有部分国有股权有利于企业获得银行的信贷资金。

国内学者的研究结论与国外保持一致。早期的研究,如林毅夫等(2004)[12]、巴曙松等(2005)[8],均表明预算软约束在国有企业中是相当普遍的现象。田利辉(2005)[14]还指出,即使不能根据国有和民营的性质来判断预算约束的软硬性质,产权的安排也直接影响预算软约束的强弱程度。近年来,也有学者从融资约束角度出发,关注股权属性对投资不足的影响。罗付岩(2013)[13]研究发现,非国有企业、中小企业、西部区域上市公司更依赖于良好银企关系以抑制投资不足。肖珉等(2014)[16]研究发现,地方国有企业更有可能出现“现金流富余-投资过度”相关性,非国有企业则更有可能出现“现金流不足-投资不足”相关性。

综上,国有控股公司的软约束会在一定程度上扭曲其面临的真实融资约束,从而降低其对信用评级的依赖。据此,本文提出假设3。

假设3:对非国有公司而言,具有信用评级的公司,其投资不足程度较低;对国有公司而言,信用评级对抑制投资不足的作用并不显著。

研究设计

一、数据来源

本文以2008~2013年的上市公司为研究样本,并结合发债主体的财务特征、治理情况和投资活动进行研究。根据不同假设的研究需要,本文对数据进行了如下筛选:(1)剔除金融行业公司样本;(2)剔除样本期内被ST、ST*的样本;(3)如果发债主体在一个年度内多次发行债券,仅保留一个样本;(4)剔除数据缺失样本,并对数据异常的变量进行1%的缩尾处理。本文关于信用评级的数据来源于WIND数据库,其余数据来源于CSMAR金融数据库。

表2 研究变量

二、变量定义

本文的主要被解释变量为投资不足程度,用U I表示。本文主要的解释变量为信用评级哑变量(Credit Dummy)、信用评级(Credit Rating)和信用利差(Credit Spread),控制变量包括资产负债率(Lev)、盈利能力(ROA)、第一大股东持股比例(bigSH)、股权属性(SO)和机构投资者持股比例(INST)。研究变量的描述见表2。

三、研究模型

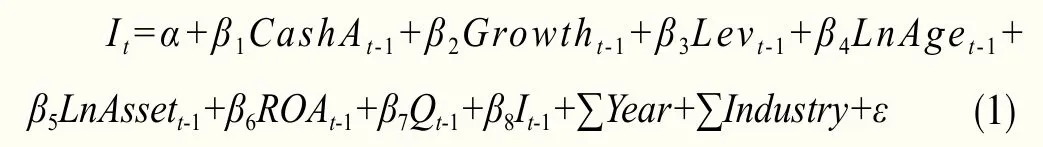

本文首先借鉴Richardson(2006)[7]的方法,运用模型(1)估算出公司正常预期的资本投资水平,然后用模型的回归残差作为非效率投资程度的替代变量,残差为负则代表投资不足(即UI)。

其中It为第t年投资水平(等于构建固定资产、无形资产及其他长期资产的支出+购买或处置子公司的支出-处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金/年初总资产)、CashA为第t-1年现金持有量占总资产的比例、Growth为第t-1年主营业务收入增长率、Lev为第t-1年的资产负债率、LnAge为上市公司上市年龄的自然对数、LnAsset为第t-1年总资产的自然对数、ROA为第t-1年总资产回报率、Q为第t-1年托宾Q值、It-1为公司第t-1年的投资水平。利用该模型估算出公司预期投资水平,再用实际投资水平减去预期投资水平得到的差值(即模型中的残差),得到非效率投资水平。

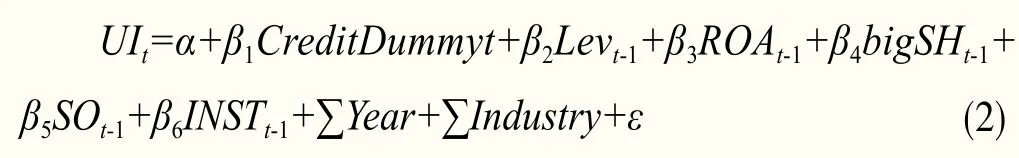

接下来,通过公式(2)对全部样本进行回归,在控制公司财务状况、治理情况以及行业和年份相关因素后,研究是否具有信用评级与投资不足程度的关系。

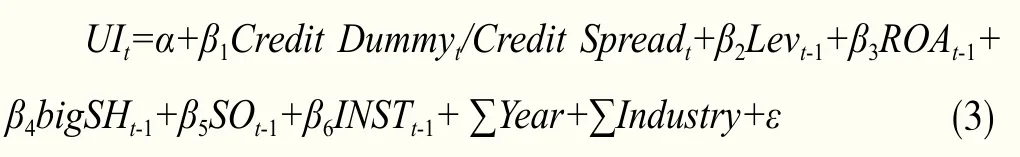

为了验证假设2,本文将针对发行公司债的公司样本,通过公式(3)研究信用评级高低对投资不足程度的影响。由于信用评级通过影响融资成本来抑制公司投资不足,故还需验证融资成本与公司投资效率之间的关系。因此,本文以信用利差(Credit Spread)作为融资成本的替代变量,同时研究信用利差与投资效率的关系。

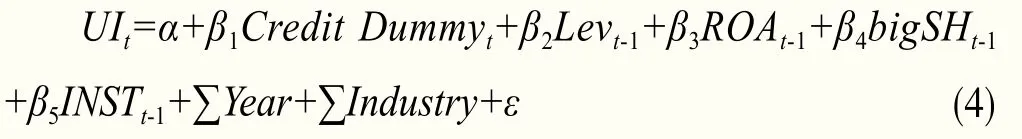

最后,本文对全部样本以股权属性进行划分,将第一大股东为国有股份(包括中央国有和地方国有)的公司分为一组,其他公司分为一组。对这两组样本分别进行回归,考察不同股权属性下,主体信用评级对抑制投资不足的作用是否存在差异。回归方程如下:

实证结果与分析

一、描述性统计

我们首先对样本进行描述性统计分析。如表3所示,本文样本分为两部分:Panel A为2008~2013年所有上市公司样本,用于检验假设1与假设3;Panel B为同时期发行债券的上市公司样本,用于检验假设2。各变量在经过1%的水平的WINSOR处理后,已不存在明显异常值,除虚拟变量外平均数和中位数的差异不大。是否具有信用评级(Credit Dummy)的平均数为0.221,说明具有信用评级的上市公司仍为少数,仅占全部上市公司的22%。信用评级(Credit Rating)的中位数和平均数均为3左右,说明发债公司的信用评级平均水平为AA+,信用等级良好,且分布较为均匀。当然,这一结果也与监管部门对公司债发行条件的要求密切相关。中国证监会规定,发行公司债必须符合“经资信评级机构评级,债券信用级别良好”的条件。发行公司债的上市公司平均资产负债率相比于所有样本较高,在50%水平左右,但差异不大。此外,发债公司具有较高的盈利能力,总资产收益率均值为6%,最低值为-1.3%,高于上市公司的整体水平。虽然大股东持股比例(bigSH)和机构投资者持股比例(INST)的最小值和最大值差异较大,但它们的平均值和中位数比较接近,说明样本分布仍较为合理。相比于所有上市公司,发债公司的样本主要以非国有公司为主,说明非国有公司更倾向选择债务融资这一外部融资渠道。

表3 主要变量描述性统计

二、实证分析

1. 信用评级与投资不足

为了研究信用评级对投资不足的影响,本文首先根据模型(1)衡量公司的投资效率。模型(1)回归后的估计值为预期投资水平,而实际投资水平和预期投资水平之间的差额(残差项)即为非效率投资水平。残差为正,说明公司存在过度投资;残差为负,说明公司存在投资不足。本文将重点关注投资不足样本。如表4所示,在全部8937个样本中,过度投资样本为3513个,占总数的39.31%,而投资不足样本达到5424个,占总数的60.69%。这一结果初步表明,在我国目前的上市公司中,投资不足问题比过度投资问题的影响更为广泛、更值得关注。

表4 非效率投资水平描述性统计

表5 是否具有信用评级对公司投资不足程度影响的回归结果

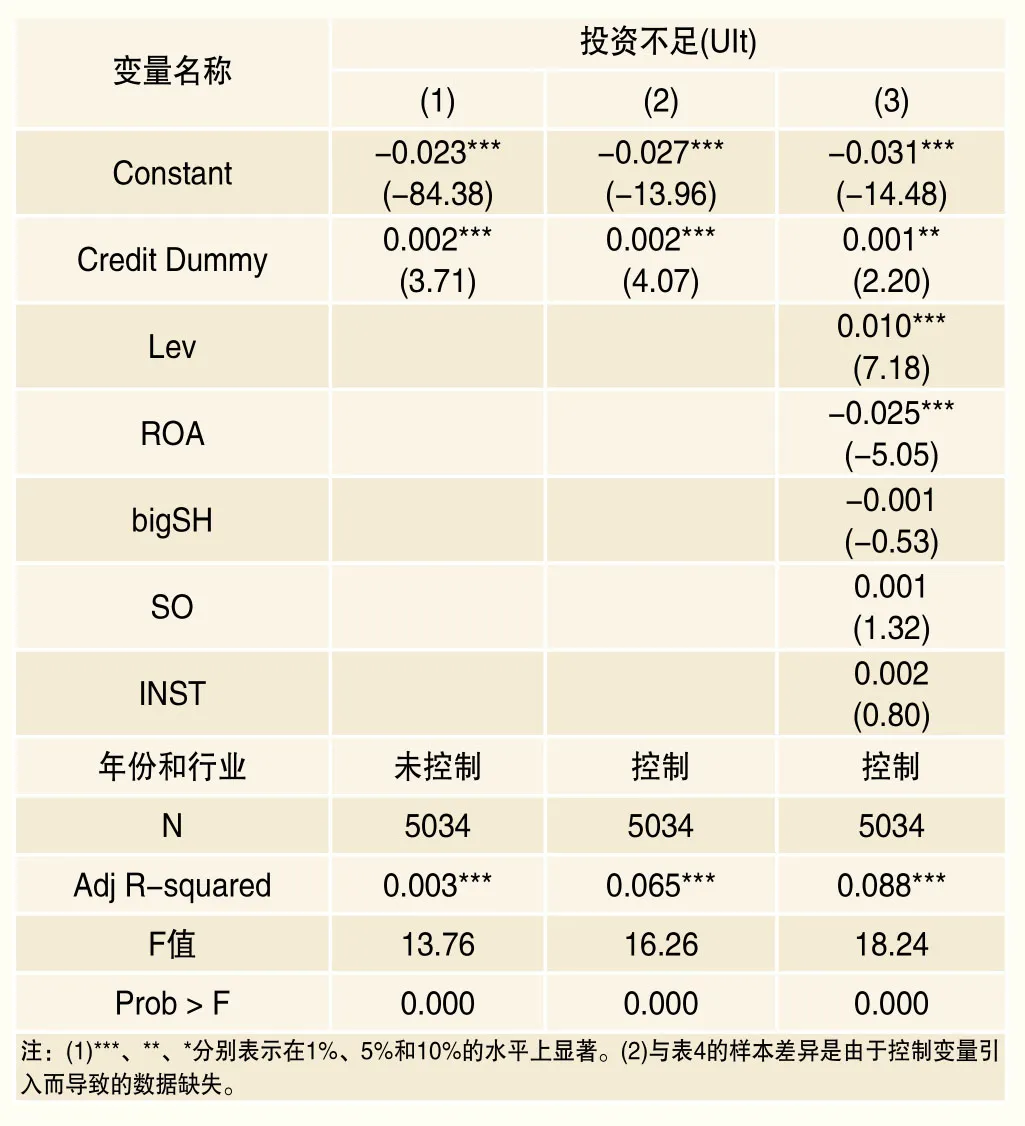

目前国内外的文献显示,公司投资不足程度会受到财务状况、经营绩效、股权结构、公司治理等因素的影响。故本文选取具有代表性的资产负债率(Lev)、总资产收益率(ROA)、第一大股东持股比例(bigSH)、大股东股权属性(SO)、机构投资者持股比例(INST)这五个变量作为控制变量,研究具有信用评级是否会抑制公司的投资不足,回归结果如表5所示。从回归(1)的结果可以发现,具有信用评级与投资不足程度呈正相关关系,且在1%的水平上显著,表明具有信用评级的公司,其投资不足程度会有所抑制。在回归(2)中,我们控制了年份与行业,结果并没有发生明显变化,具有信用评级与投资不足程度仍然存在显著正相关关系。在回归(3)中,我们加入了所有控制变量,虽然解释变量系数的大小和显著性水平均有所下降,但仍在5%的水平上显著为正。以上结果证明了假设1成立。

2. 信用评级高低与投资不足

表6 信用评级高低对公司投资不足程度影响作用的回归结果

在发现公司具有信用评级有助于抑制投资不足程度的基础上,我们进一步研究信用评级高低及信用利差是否也会影响投资不足程度。为此,我们将样本缩小至2008~2013年发行公司债的公司样本。从表6的回归结果(1)和(2)可见,无论是单变量回归还是加入控制变量后回归,信用评级(Credit Rating)的回归系数都至少在5%的水平上显著为正,说明信用评级越高,发债公司的投资不足程度显著越低。在表6的回归(3)和(4)中,我们将信用利差(Credit Spread)作为解释变量。结果同样发现,信用利差(Credit Spread)与投资不足的相关关系在1%水平上显著为负,表明信用利差的降低有助于抑制投资不足程度。

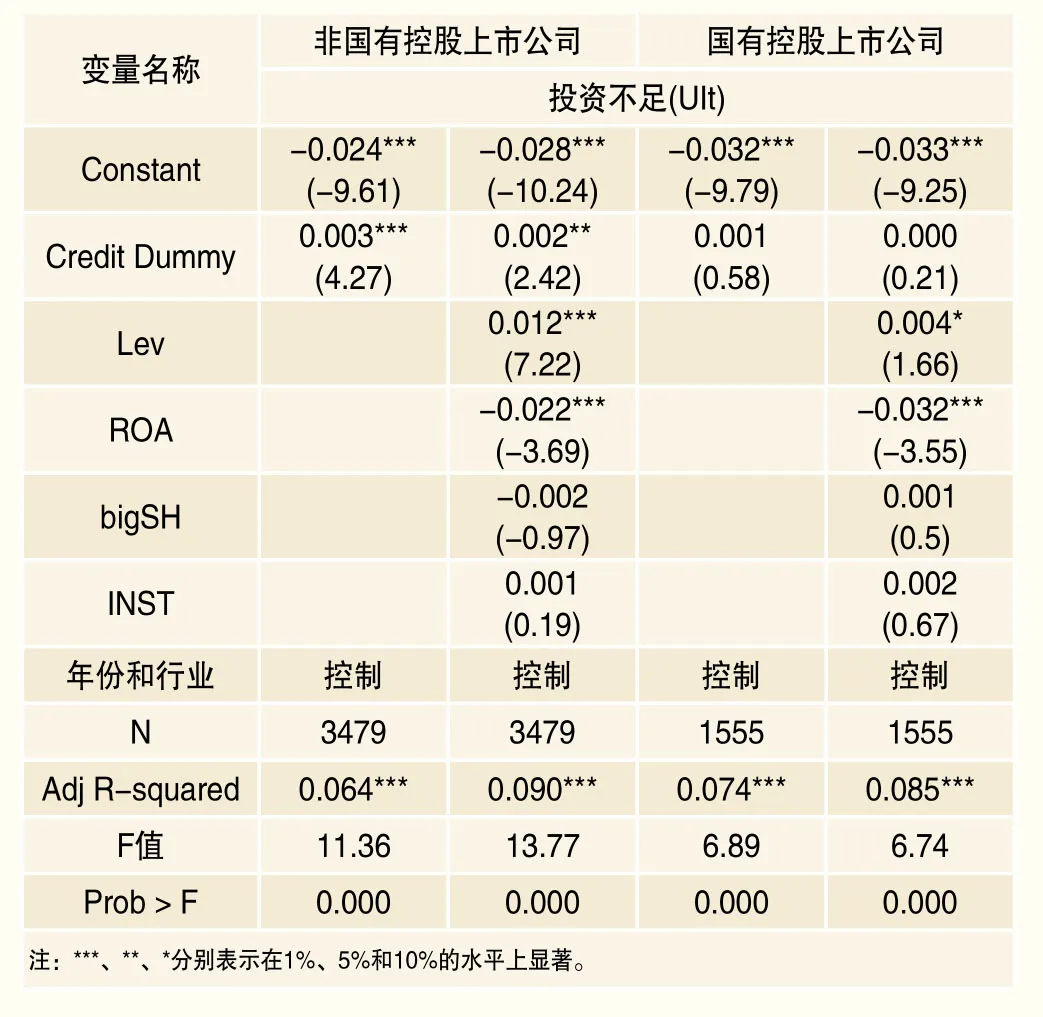

3. 股权属性、信用评级与投资不足

如表7所示,当把样本分为国有控股上市公司和非国有控股上市公司两组样本分别进行回归时,是否具有信用评级对抑制投资不足的作用产生了显著差异。在非国有控股上市公司中,信用评级(Credit Dummy)的回归系数为正且在1%的水平上显著,说明非国有控股上市公司可以通过寻求外部信用评级来解决公司投资不足的问题,意味着信用评级有效降低了非国有控股公司的融资约束程度。在国有控股上市公司中,具有信用评级(Credit Dummy)与投资不足程度的回归系数并不显著,说明对于国有控股上市公司而言,是否拥有信用评级与投资不足程度之间并不存在显著相关关系。造成这种结果的可能原因之一,是国有控股上市公司比较容易得到中央和地方政府的支持,能够与商业银行保持良好的关系。因此,它们所受融资约束程度相对较轻,是否具有信用评级对这些公司融资约束的影响不大。

表7 不同股权属性下信用评级与公司投资不足程度关系的回归结果

综上所述,表7的回归结果支持假设3:对于非国有控股上市公司而言,具有信用评级的公司,其投资不足程度较低;对于国有控股上市公司而言,具有信用评级对改善投资不足的作用并不显著。

稳健性检验

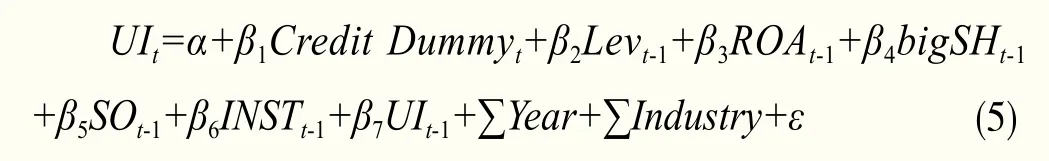

前文的研究发现,公司具有信用评级,其投资不足会在一定程度上得到抑制,但并不能排除公司的投资效率同时会影响公司信用评级的取得和信用评级的高低。一方面,信用评级是评级机构对发行主体违约风险的评价,评价范围包括公司经营、治理等方面,故投资效率越高(即投资不足程度越低)的公司,很可能因其较好经营状况而更易获得评级;另一方面,当公司投资不足程度较高时,公司会主动寻求信用评级、降低融资约束,进而改善公司的投资效率。

为了降低上述可能存在的内生性问题,本文将通过两个方法进行稳健性检验。方法1是在模型(3)的基础上加入上一年度的投资不足程度UIt-1,得到模型(5)。如果上一年度投资效率和信用评级之间存在显著关系,那么该变量的引入将导致系数β1的显著性水平下降,甚至不再显著。方法2是剔除公司获得首次信用评级前后年份的样本,即假设获得首次评级年份为t年,则剔除t-1、t、t+1年的样本。在剔除后的样本中,是否具有信用评级可近似看作外生变量,从而一定程度上解决前文所述的内生性问题。两种方法的检验结果如表8所示。

表8 稳健性检验

如表8所示,无论是方法1还是方法2,解释变量是否具有信用评级(Credit Dummy)的系数仍显著为正,表明在控制了内生性问题的基础上,公司具有信用评级仍然可以抑制投资不足,前文的实证结果具有较高的稳健性。

研究结论

本文以2008~2013年的中国A股上市公司为样本,研究公司是否具有信用评级以及信用评级高低对抑制投资不足的作用,并进一步研究在不同股权属性下这种影响关系是否仍然有效。本文的主要结论有:(1)具有信用评级的公司,其投资不足程度较低,表明信用评级能在一定程度上解决发行人与投资者之间的信息不对称问题,提高公司投资效率。(2)发债公司的信用评级越高,或信用利差越低,则公司的投资不足程度越低,这意味着信用评级的提高有助于抑制公司投资不足。(3)对非国有控股上市公司,具有信用评级对抑制投资不足的作用显著;但对国有控股上市公司而言,信用评级的这一作用并不显著。这表明,融资约束更为严重的非国有控股上市公司更有动力去通过寻求信用评级以解决投资不足问题。

基于以上结论,本文认为:(1)对非国有公司而言,为了使未来投资决策不受到融资渠道的限制,应努力提高自身的信用评级,降低内外部融资成本差异,避免因资金短缺而投资不足;(2)对投资者而言,应关注并投资那些信用评级较高的公司。一方面这些公司违约风险低,另一方面这些公司的经营状况较好,而投资行为的效率与经营状况密切相关;(3)对评级机构而言,由于其评级水平直接影响公司的融资约束程度,因此应该在保持独立性的基础上更好地提升其评级质量,以便更准确地反映发行人的真实信用水平;(4)对监管者和政策制定者而言,对包括民营公司在内的非国有控股公司应给予更多关注,拓宽中小非国有公司的融资渠道,为它们的发展提供有力保障,同时也要注意提高发行人和评级机构的职业操守,防止公司为了成功融资或降低融资成本而采取一些购买信用评级的行为。