场址结构特征对地震动放大效应的影响

2016-11-19韩超

【摘 要】通过传统谱比法研究了场址的地震动放大效应与近地表地震地质结构特征的关联性。利用IWTH地震观测阵列记录的强震数据和相关测井资料,计算了场址的地表相对基岩的地震动振幅谱比和Vsb与Vs30的比值,发现Vsb/Vs30的值越大,地表在1-10Hz频段内的放大峰值也就越大。

【关键词】谱比法 场址效应 Vs30

近地表场址的地震动响应特征一直是地震工程界研究的重要课题,而在重大工程设计施工中,评估场址的地震动放大效应非常重要。众多地震灾害实例表明,在软土沉积层结构上的建筑设施、地质体结构受到的破坏程度远远大于坚硬基岩上的房屋建筑的破坏程度[1]。而局部场址地震动响应特征与其近地表地震地质结构特征密切相关,其放大效应的主放大峰值、主频、频宽范围等因素受到近地表地层的参数的直接影响,因此研究两者之间的关联具有重要的理论意义和实践价值。

1 研究方法

地表场址地震动响应特征定量研究的最直接方法是,计算地表出射与基岩入射地震波的振幅谱比。研究场址地震动放大效应通常采用的传统方法是双台站谱比法:在研究场址和与其距离较近的基岩参考场址上放置相同参数的地震观测仪器,用研究场址和基岩参考场址在同一地震事件中观测的地震动振幅谱之比,来定量刻画研究场址的地震动放大效应,如下列公式所示:

公式(1)中Aij(f)、Pij(f)、分别表示第j观测场址在第i地震中记录的地震数据、路径项,其中f为频率;Si(f)、Gj(f)、Ij(f)和Rj(f)分别表示第i地震的震源项、第j观测场址的场址项、仪器响应和第j观测场址的傅里叶振幅谱比;k表示第k参考场址。该方法的实现基础是需要一个基岩场址作为参考场址。另外有单台站谱比法:在研究区域没有合适的基岩参考场址时,Nakamura (1989)提出了经验式研究方法,该方法研究较低频率的放大效应是有效的。

2 数据分析

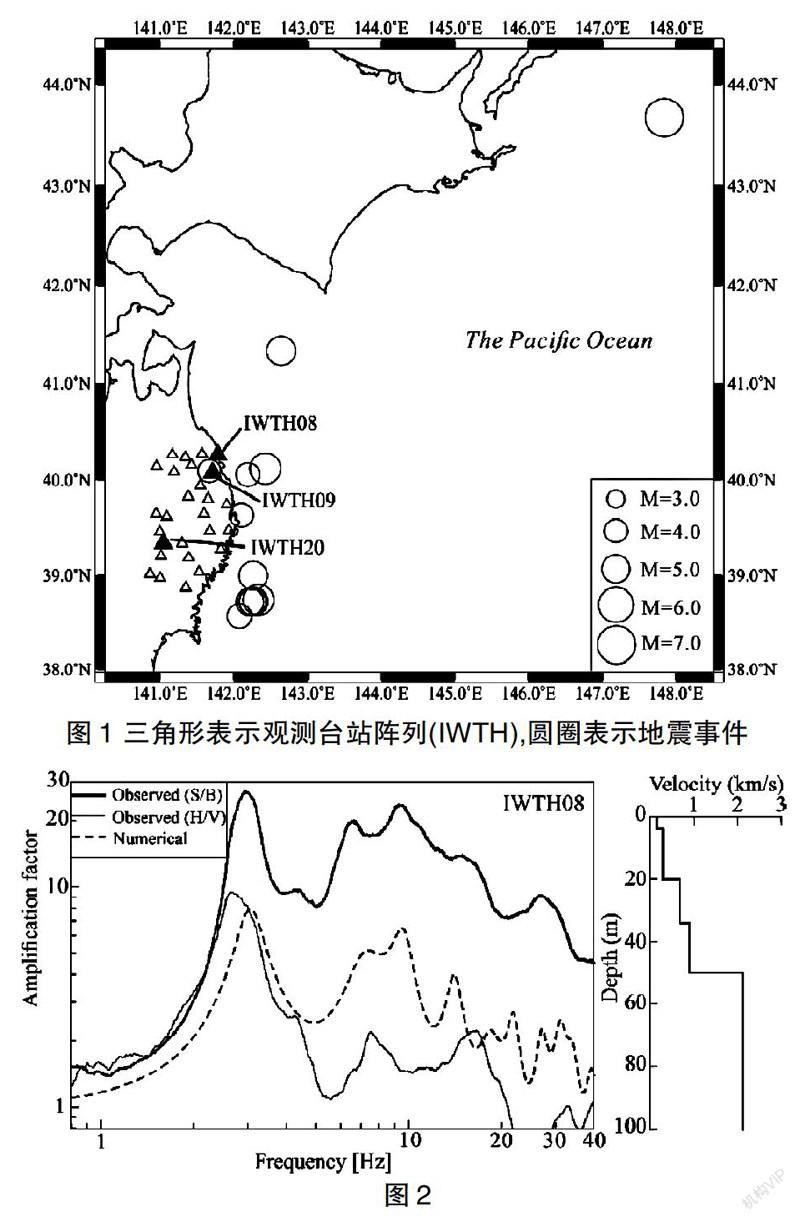

本文选取了日本防灾科学技术研究所(NIED)布置的KiK-net地震观测台网的IWTH阵列(IWTH01-24,IWTH26-28)所记录的12个强地震事件的地震动加速度数据,地震事件震中和台站分布位置如图1所示。考虑到观测阵列均有地表和基岩处的地震动记录数据,因此本文的地震动研究方法选择双台站谱比法。强地震动在地表水平方向产生的剪切振动对表层建筑的破坏作用最为强烈,因此这里选用地震动记录的东西(EW)和南北(NS)分量的S波数据计算谱比;为消除背景噪音、散射波和面波的干扰,首先对地震动数据采用1Hz的高通滤波;为避免P波与尾波的对研究的影响,本文所计算的地震动时间域波形数据起始于S波到时,根据对地震数据震相分析,计算的数据统一震动持时长度为90s;再采用Hanning窗滤波并计算傅里叶振幅谱;然后根据公式(2)计算每个台站的两个水平分量之谱比,再以EW和NS分量的均方根值H分量来综合反映场址的地表地震动响应情况;最终计算各个台站在12个强震中的H分量的地震动响应函数的几何平均值,以统计方法排除地震事件给计算带来的偶然性和误差。

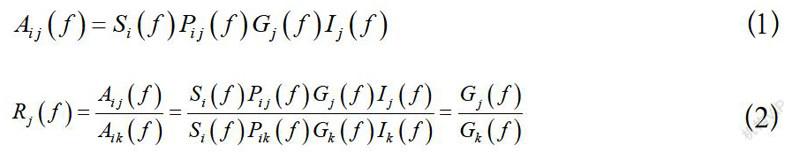

这里我们首先选取具有显著地震动放大效应的场址来分析。地表地震动的主要能量集中的频段分为一般在0-20Hz,而1-10Hz的放大效应是地震工程领域特别关注的内容。根据计算结果我们发现,IWTH08在10Hz以内的放大效应非常显著,根据单台站谱比法的结果(Surface to Borehole),第一放大主频为2.9Hz,其放大峰值达到了28;接着在6.5Hz和9Hz出现两个峰值,放大倍数分别为20和25,如图2所示。其结果与F. Lopez(2012)的研究结果较一致[2]。同时比较单台站谱比法(Horizontal to Vertical)的计算结果,其第一和第二方大主频分别为2.6Hz和7.4Hz,与前一方法结果很接近,但是对应的放大峰值相比之下低很多,分别为9.0和2.0。这说明单台站谱比法研究低频放大效应是很有效的;用该方法评价场址的地震动放大效应,当其所计算出的低频段内的谱比值大于2时,可认为研究场址具不可忽视的地震动放大效应。根据IWTH08场址的近地表地层参数,得到SH波地表放大效应正演模拟结果[3]。数值模拟计算结果与观测结果一致性很好,对放大主频和放大效应函数的整体特征刻画的很准确,而参与模拟计算的参数值包括地层厚度、密度、横波速度和品质因子。其中,地层厚度和S波速度在估算场址地震动响应特征中占有非常重要的地位。

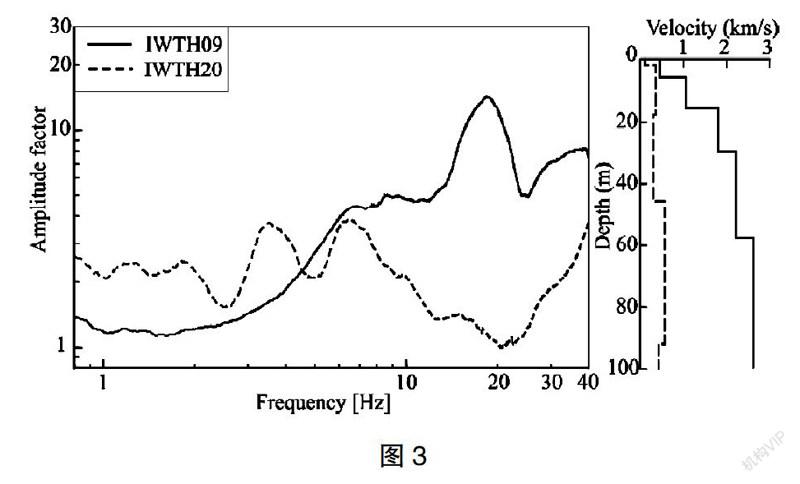

我们知道,Vs30(近地表30m地层的S波平均速度)通常用来预测或估算场址的地震动放大效应[4]。IWTH09和IWTH20的谱比函数值在1-10Hz有一个共同的特点:就是没有明显的放大峰值,并且在该频段的谱比函数值均小于10,如图3所示。IWTH08、IWTH09和IWTH20三者的Vs30分别为340m/s,1270m/s,430m/s,其中IWTH09具有较大的Vs30,因此该场址的放大主频应该是出现在高频处;IWHT08和IWTH20的Vs30比较相近,但是两者的基岩速度相差很大,前者为2120m/s,后者为500m/s。可以说明,Vs30主要影响地震动场址响应的放大主频位置,而Vs30与基岩的波阻抗差异值才是影响放大峰值大小的主要因素。

为此,我们计算了IWTH阵列所有台站在3个强震中的谱比均值,讨论Vsb/Vs30(Vsb表示测井得到的基岩S波速度)与第一放大峰值大小的关系。从图4可以看出,随着Vsb与Vs30比值的增加,地表的放大效应峰值也随之变大。尽管计算结果有一定程度的离散,但是整体上仍能体现出正相关趋势。

3 结语

场址的地震动放大效应与其近地表地震地质结构密切关联,主要受到近地表地层的层厚和S波速度的影响。其中Vs30能够反应场址地震动效应的放大主频位置,并且能够以Vs30与基岩的S波速度之比的大小来评价场址的放大效应强度,通常表现为两者速度差异越大,10Hz内的主放大峰值也就越大。

参考文献:

[1] Toshikazu, Makato, Nikolaos. A study on earthquake ground motions during the Mexican earthquake of Spetember, 19, 1985[J].Proceedings of Ninth World Conference on Earthquake Engineering,1988,3-3(18):501-506

[2] F Lopez Caballero, C Gelis, J Regnier. Site response analysis including earthquake input ground motion and soil dynamic properties variability[A].15th WCEE, 2012.

[3] 余嘉顺,贺振华.SH波在表面多层介质中传播的精确模拟[J].地震研究,2003(1):14-19.

[4] John G Anderson, Yajie Lee, Yuehua Zeng. Control of strong motion by the upper 30 meters[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1996,86(6):1749-1759

致谢:感谢日本防灾科学技术研究所(NIED)提供KiK-net地震观测数据和测井资料。

作者简介:韩超(1990—),男,四川广元人,成都理工大学硕士研究生在读,研究方向:天然地震。