「十三五」經濟動車組啟程

2016-11-19黃聰

黃聰

「兩會」落幕,「十三五」規劃出爐,大陸「經濟動車組」又將開啟新的五年征程。

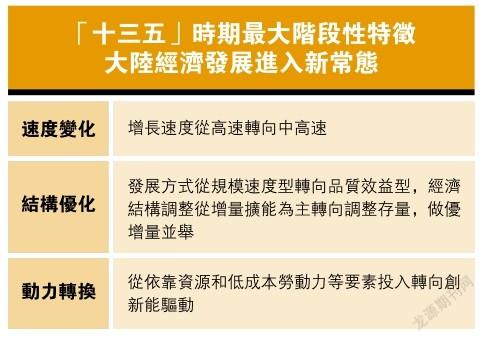

未來五年,既是過去十二個五年規劃的接續奮鬥,又有所創新、有所發明、有所前進。按照預定目標,大陸將以「四大板塊+三大戰略」的區域佈局為橫線,以科技創新、結構升級、基礎設施、生態環境、民生改善等產業趨勢為縱線,編制出民族復興的新藍圖。

2016年是「十三五」開局之年,台商能否憑藉一雙慧眼,順勢而為,搭上大陸「十三五」順風車?

啟程——鳴笛出發,「十三五經濟動車組」開啟新五年征程

搭車——搶票登車,「十三五經濟動車組」中的台商機會

共進——順風而行,與「十三五經濟動車組」同速並進

2016年3月16日,十二屆全國人大四次會議表決通過「十三五」規劃綱要。3月17日,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》(以下簡稱《綱要》)正式發佈。

其中,創新、協調、綠色、開放、共享五

大發展理念,集中體現了「十三五」乃至更長時期中國大陸的發展思路、發展方向、發展著力點,是管全局、管根本、管長遠的導向。

「創新」一詞在《綱要》中出現200多次,協調、綠色、開放、共享等詞也均達到數十次。五大發展理念貫穿全文,定調了未來5年中國大陸的經濟發展思路。

比如「創新」,《綱要》指出,要「發揮科技創新在全面創新中的引領作用,加強基礎研究,強化原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新,著力增強自主創新能力,為經濟社會發展提供持久動力」;比如「開放」,要「完善法治化、國際化、便利化的營商環境,健全有利於合作共贏、同國際投資貿易規則相適應的體制機制」,「打造陸海內外聯動、東西雙向開放的全面開放新格局」等都是《綱要》裏的重要內容。

多領域開展大項目

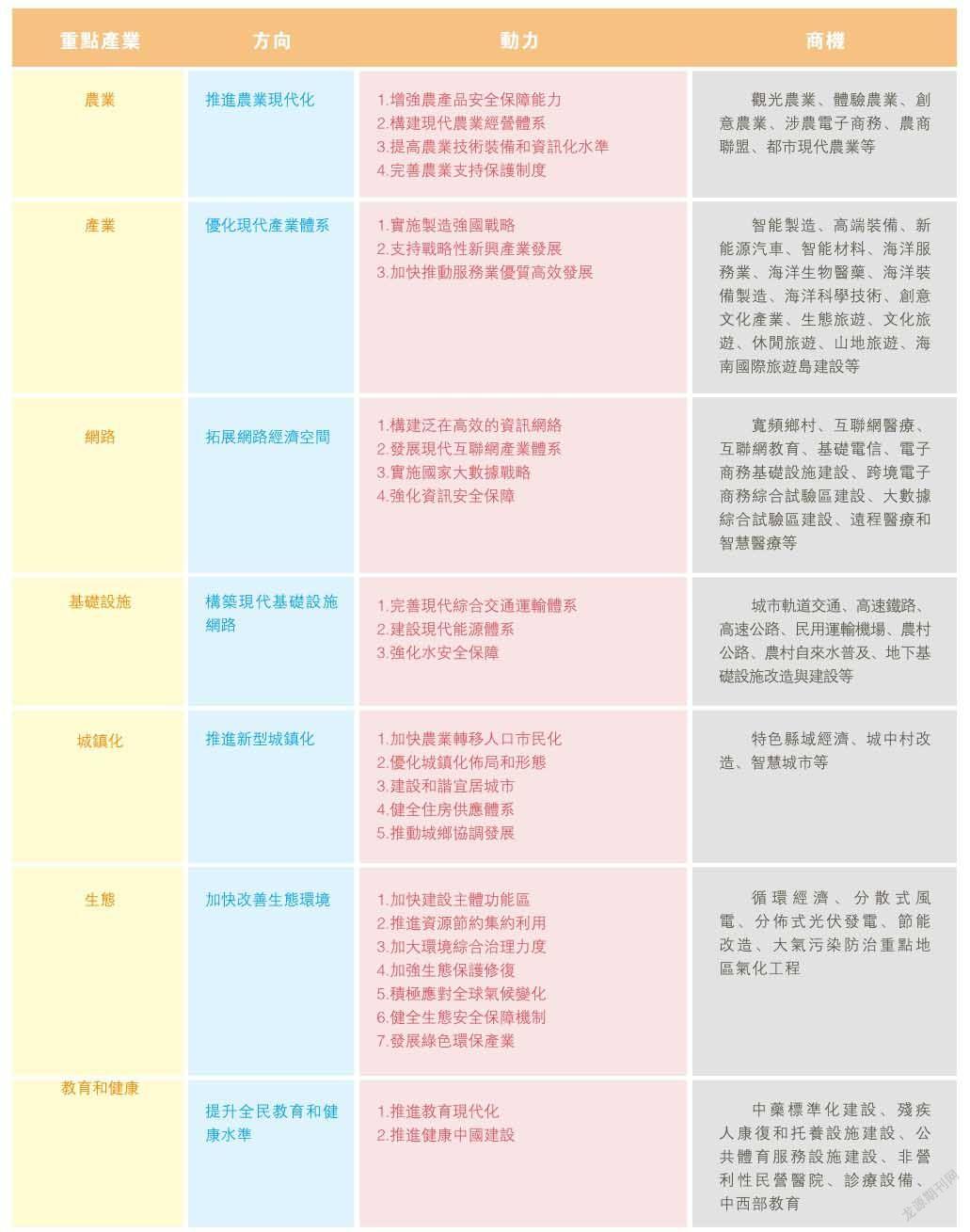

理念指明發展的方向,領域體現落實的層面。根據《綱要》,「十三五」時期大陸計畫實施上百個重大工程及項目,涉及科技創新、結構升級、基礎設施、生態環境、民生改善等領域,將對中國大陸經濟、社會和民生等各方面產生深遠影響,也給國際社會帶來重大機遇。

在科技領域,「加快突破新一代資訊通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智能製造等領域核心技術」,「加強深海、深地、深空、深藍等領域的戰略高技術部署」等將在「十三五」期間重點推進;在工業製造領域,「實施智能製造工程,加快發展智能製造關鍵技術裝備,強化智能製造標準、工業電子設備、核心支撐軟體等基礎」,體現了「中國製造2025」的要求;在生態環境領域,「推進全流域水資源保護和水污染治理,長江干流水質達到或好於Ⅲ類水準」體現了綠色發展的理念;在民生領域,「通過發展特色產業、轉移就業、易地扶貧搬遷、生態保護扶貧、教育培訓、開展醫療保險和醫療救助等措施,實現約5000萬建檔立卡貧困人口脫貧」,體現了脫貧攻堅、精准扶貧的需要。

措施更體現獲得感

獲得感,強調的是人民群眾享受到改革、發展帶來的成果的真實感受。《綱要》裏的許多舉措突出了獲得感的實現。

例如:「鼓勵以創業帶就業,實現比較充分和高質量就業」,「落實職工帶薪年休假制度」,「全面治理拖欠農民工工資問題」,不僅讓民眾能擁有更好的工作,而且讓勞動者權益更有保障;「加快推進基本醫保異地就醫結算,實現跨省異地安置退休人員住院醫療費用直接結算」,「逐步取消藥品加成,推進醫療服務價格改革」,「降低大病慢性病醫療費用」,不僅讓民眾看得了病,更看得起病;「打造高品質的快速網路,加快推進高速鐵路成網,完善國家高速公路網路,適度建設地方高速公路,增強樞紐機場和干支線機場功能」的舉措,將滿足民眾對出行越來越便捷的期待。

「推進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶,並與城鎮居民享有同等權利和義務」,「大中城市不得採取購買房屋、投資納稅、積分制等方式設置落戶限制」,「擴大重點高校對中西部和農村地區招生規模」……這些措施都影響著民眾生活的方方面面,讓大家為之點贊。

定調兩岸發展交流走向

3月16日,國務院總理李克強在「兩會」結束後的答記者會上表示,對台商的優惠不變,此番表態猶如給了台商「定心丸」。

而這次的「十三五」規劃在堅持「九二共識」和一個中國原則立場基礎的兩岸關係上,除了要促進兩岸經濟融合發展,以互利共贏方式深化兩岸經濟合作,還強調了要加強兩岸人文社會交流,擴大兩岸合作領域,增進兩岸同胞福祉,鞏固和推進兩岸關係和平發展。

在兩岸經濟合作方面,加強兩岸宏觀政策交流,拓展經濟合作空間和共同利益。推動兩岸產業優勢互補、融合發展,鼓勵兩岸企業相互持股、合作創新、共創品牌、共拓市場。2015年兩岸進出口貿易額1886億美元,降幅低於整體3個百分點。截至2015年底大陸實際使用台資626.9億美元,占大陸累計吸收外資總額的3.8%。台企聯會長郭山輝認為,「十三五」規劃綱要中的「一帶一路」、「長江經濟帶」、「京津冀協同發展」等戰略,對台資企業的轉型升級將起到重要促進作用。

人文社會交流方面,《綱要》也指出,要擴大兩岸人員往來,完善台灣同胞待遇政策措施,為台灣居民在大陸工作、學習、生活提供更多便利。尤其是在兩岸教育、科研、學術等文化等領域,加強兩岸基層和青少年交流,讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業在交流合作中受益。

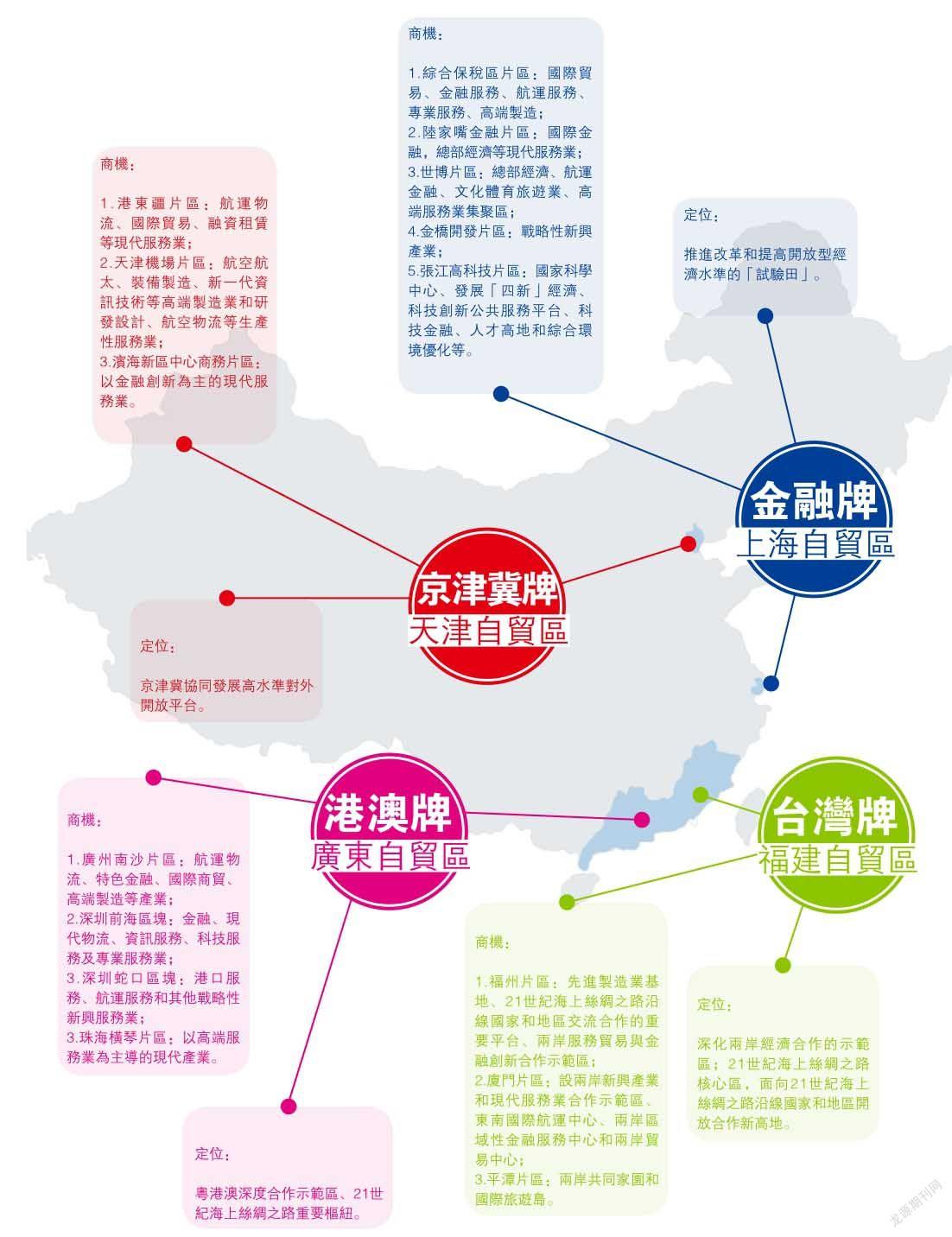

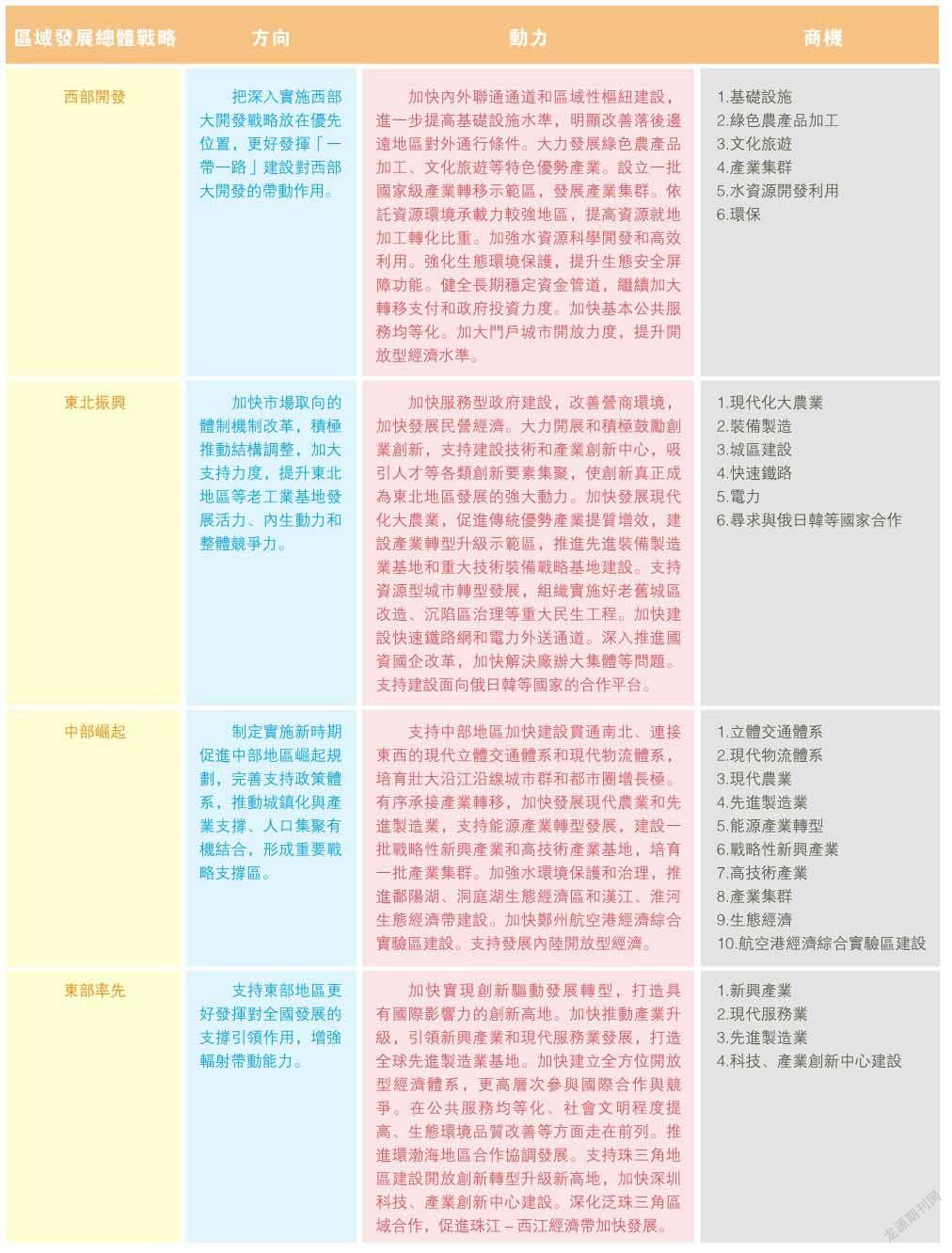

區域經濟形成「4+3」格局

根據《綱要》精神,區域發展的總體思路是,以區域發展總體戰略為基礎,以「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展為引領,形成沿海沿江沿線經濟帶為主的縱向橫向經濟軸帶,塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環境可承載的區域協調發展新格局。

關於城市群規劃,「十三五」規劃指出,加快城市群建設發展,優化提升東部地區城市群,建設京津冀、長三角、珠三角世界級城市群,提升山東半島、海峽西岸城市群開放競爭水準。培育中西部地區城市群,發展壯大東北地區、中原地區、長江中游、成渝地區、關中平原城市群,規劃引導北部灣、晉中、呼包鄂榆、黔中、滇中、蘭州—西寧、寧夏沿黃、天山北坡城市群發展,形成更多支撐區域發展的增長極。

可以看出,「十三五」規劃旨在實施板塊與軸帶結合的區域發展戰略。一方面,進一步有序推進此前形成的東部、中部、西部及東北「四大板塊」;另一方面,增加「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展「三大戰略」,最終形成「4+3」的戰略大佈局。

「三大戰略」方面,「一帶一路」可謂是重中之重。《綱要》提出要推進「一帶一路」,首先是要健全雙邊和多邊合作機制;其次是要暢通「一帶一路」經濟走廊。並強調新疆和福建作為「21世紀海上絲綢之路」核心區的重要戰略地位。其中,主打「台灣牌」的福建自由貿易試驗區將向台商拋出「橄欖枝」,在福建省「十三五」規劃中,明確提出要推進福建自由貿易試驗區與台灣自由經濟示範區的合作對接。此外,與「一帶一路」沿岸地區的教育、科技、文化、體育、旅遊、環保、衛生及中醫藥等領域的合作將成為新的投資熱點。

重點產業台商大有可為

根據《綱要》,「十三五」規劃時期大陸計畫實施上百個重大工程及專案,涉及科技創新、結構升級、基礎設施、生態環境、民生改善等領域,將對大陸經濟、社會和民生等各方面產生深遠影響,也給國際社會帶來重大機遇。對台商而言,其中自然蘊含了契機也有不少挑戰。

「十三五」規劃首次明確提出「推動兩岸產業合作協調發展、金融業合作及貿易投資等雙向開放合作」等設想,預示著兩岸產業合作協調發展將是兩岸經濟合作的新方向。

那麼,在「十三五」規劃的五年發展期限間,哪些產業與領域是兩岸產業合作的重點或台商更有利基的領域?事實上,每個行業與領域都有合作的空間,就現階段觀察,新一代資訊產業、新能源產業、以機器人為標誌的智能化產業、人口老化帶來的養老健康產業、人口政策開放帶來的嬰兒產品相關產業、品質的現代農業等,將是未來兩岸產業合作的熱點與潛力行業。

如「綠色」成為「十三五」規劃的五大發展理念之一,這預示著未來大陸將發生一場重大的「綠色產業革命」,綠色產業或綠色經濟將有長足發展,也有更大的商業機會(包括新技術、新設備、新工藝、新材料、新能源等),也會有更多的政策優惠與支持,也是兩岸經濟合作的新藍海。

跟隨「一帶一路」突圍經濟困境

2015年3月,大陸國務院發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》,除了明確福建為21世紀海上絲綢之路核心區,更指出要充分發揮福建平潭開放合作區作用,深化與台灣的合作。

2015年台灣地區GDP出現6年來第一次負增長,失業率一度攀升到3.79%,貿易競爭力名次再次滑落。「經濟領域硝煙彌漫,台灣如何突出重圍?答案是區域經濟一體化和區域經濟聯盟。」台籍全國人大代表、福建省台聯會長江爾雄認為,跟隨「一帶一路」走出去,不僅僅是台商台企的需求,更是整個台灣經濟復蘇的「必由之路」。在江爾雄看來,台灣若想刻意繞開大陸,加入區域經濟一體化的行列,是不可能實現的。

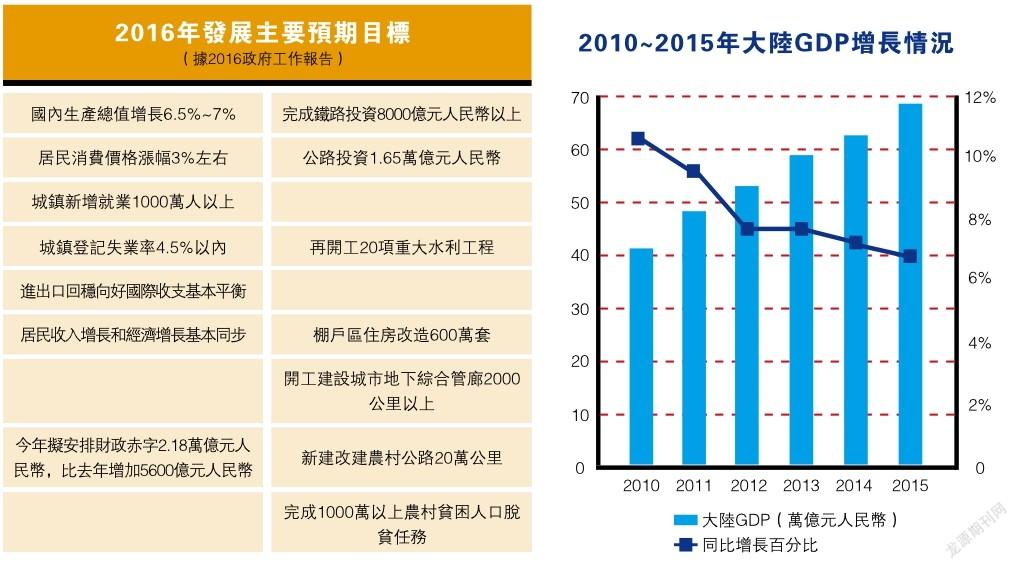

在全球經濟整體疲軟的態勢下,大陸2016年GDP增長目標預計為6.5%~7%。對此,全國政協委員、民革中央副主席鄭建邦認為,對於台灣高度依賴出口的外向性經濟來說,西進大陸才是最好的途徑,「兄弟同心、其力斷金」。對於台灣如何分享「一帶一路」大蛋糕,台灣籍全國人大代表、武漢當代科技產業集團股份有限公司常務董事張曉東則建議,加入大陸相關產業供應鏈,進行優勢互補。

供給側改革:台商新投資機會

面對「十三五」規劃的產業發展規劃與政策趨向,以及大陸產業鏈與供應鏈的日益完善趨勢(所謂的「紅色供應鏈」),天津南開大學教授朱磊認為,在大陸重點推進供給側結構改革的時機,台灣產業供應鏈可和大陸的「紅色供應鏈」合作,擴大市場,形成中華供應鏈。

朱磊指出,台灣企業也可以繼續在大陸和國際兩個市場上捕捉新的投資機會。例如補短板部分,台灣企業有身份特殊的獨特優勢,在政治生態迥異、利益訴求多元、地區間關係錯綜複雜的「一帶一路」沿線各國有機會大顯身手,扮演大陸企業無法替代的角色,在基礎設施互聯互通方面,尤其是資金融通、安全通暢的綜合交通運輸網絡、電力輸送、光纜通信等方面積極參與。

而在經濟增速轉型換檔之時,企業承擔的人力、環境、能源成本均在提高。很多從事工業、製造業、勞動密集型的台企都在謀求轉型或者升級。「台企走好轉型升級之路,必然要積極融入國家經濟整體戰略中。」台灣籍全國人大代表張曉東表示,當前中央推進供給側改革,台企應該借助這股東風,加快設備的更新迭代,從供給端降低人力、環境和資源成本,提高產品的市場競爭力。

台企轉型要靠創新而非優惠

大陸近期頻提供給側改革,經濟學者認為,這意味著大陸經濟將從需求驅動轉化為供給驅動,不會再用杠杆刺激和拉動「無感」的需求。加之大陸加工貿易政策正在發生變化,台資企業享有的勞動力、土地、稅收等紅利減少。對於台商而言,最關鍵的是如何通過創新提供優質產品。

從代工生產到自創品牌,從事製造業的台企一直根據大陸經濟發展的需要轉變發展方向。在當前全球需求不振和電子商務的衝擊下,很多台企已經切實感到「狼真的來了」。受電子商務的衝擊,一些早期進入大陸的台資製造企業加快了向現代服務業轉型的腳步。如台資企業百腦匯已經把上海的單一IT賣場,轉型為「科技+美食+時尚」的複合式商場;在東莞市政府支持下成立的大麥客,當起了台企轉型的「紅娘」,著手推動企業與電子商務的結合,很多貼牌產品經過大麥客平台成功轉內銷,並通過跨境電商銷往世界各地。

因此,參加2016年全國兩會的台灣籍人大代表、政協委員建議,台資企業可借助大陸供給側改革的東風,加快轉型升級的步伐,以更好應對大陸經濟換檔轉型的新常態。

機遇全憑一雙「慧眼」

有很多台灣青年朋友說,「一帶一路」太宏大了,難以企及,所以「無感」。「十三五」以及「一帶一路」覆蓋領域的確很廣闊宏大,然而並不空洞,「其中蘊含的機遇更是多到難以想象,關鍵是能不能發現。」台籍全國人大代表,中國教育學會學術委員會委員陳雲英認為。

比如「『一帶一路』建設首先需要各領域大量的工程師,另外『一帶一路』的目的就是為了國際貿易,這方面也急需專業人才。」陳雲英建議,台灣年輕人應該善於去尋找大陸的發展機遇,並跟自己的所長和規劃做一個對接。

眼下,大陸正大力實施「互聯網+」計畫,並致力扶持優秀文化產品創作生產。「誰可以掌握這個契機呢?我認為兩岸中國人攜起手來更具掌握這個契機的優勢。」台灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長李永萍建議,兩岸可以在「一帶一路」中,形成針對文化創意產業中的方案和策略,提升台灣青年對於「一帶一路」的參與感。「『習馬會』時,習近平先生特別提到『一帶一路』的機遇,希望台灣也來參與。台灣文創產品可透過『一帶一路』的平台走出去,實現強強聯合。」李永萍說。

大陸「十三五」經濟動車組已經蓄勢待發,台商要抓住此次機會,與大陸並行共進,機遇全憑一雙「慧眼」。

幾年前曾拜讀先後多次參與大陸五年經濟規劃的胡鞍鋼先生在台灣出版的「紅色中國 綠色錢潮」一書,這本書針對「十二五」規劃做了很詳實的分析,更直接展現了中國「十二五」(2011至2015年)期間,蘊藏了哪些商機,為企業指明了方向,讓我有如獲至寶之感;更使我對大陸每五年制定的經濟政策,有了更深刻的了解。

大陸每五年的經濟政策,不僅是大陸經濟可持續發展的依據,也關係到企業在大陸投資,能否把握到巨大商機的關鍵;但很多台商企業卻甚少對其投入人力和精力進行研究,以致於不僅把握不到商機,還因為不了解大陸的政策趨勢,不適應政策的變革而被淘汰。郭台銘先生,曾公開表示他不僅重視大陸每五年的經濟政策,更經深入研究後發現了其中的機會。

奔向小康社會不僅是「十三五」的目標

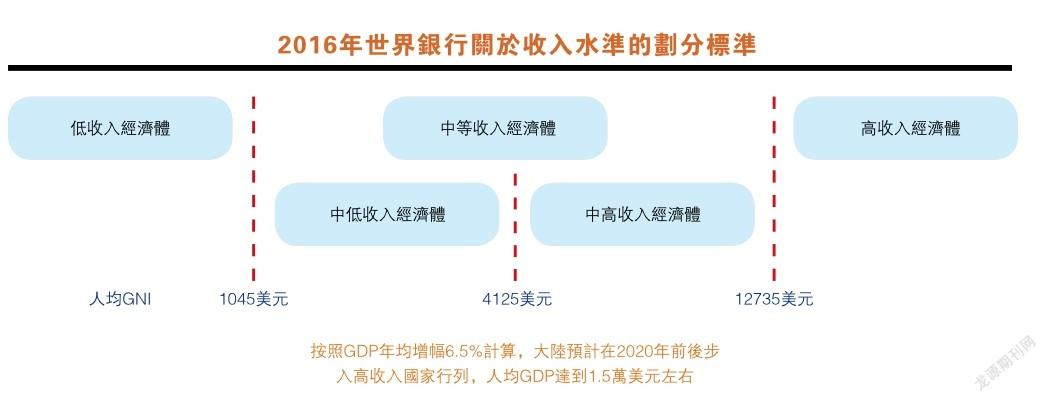

雖然大陸不再以GDP論英雄,但發展經濟仍然是「十三五」的重中之重,「十八大」發佈了2020年的GDP目標,總量相較2010年是翻番的;若按2010年當年已超過40萬億人民幣的GDP,2020年目標即可達到80萬人民幣,此次「兩會」上李克強總理的報告,目標將達到90萬億人民幣,已確定翻倍目標無疑。而人均GDP的年均增長率6.5%以上,應該也無懸念了。

大陸經過改革開放30年的發展,從滿足食衣溫飽,到住行條件改善,解決物資缺乏問題,財富累積的過程較快;隨著生活水準不斷提升,奔向小康的目標明確,大陸全面轉向重視環保、健康及教育、文化等領域,甚至精神文明提升,以服務業為重心的經濟發展方向更加明確。

5大發展理念為動力來源

堅定的發展理念,是最終能否達成目標的動力來源;十八屆五中全會為「十三五」規劃提出5大發展理念:「創新、協調、綠色、開放、共享」,謹記,這是「十三五」期間中國經濟發展的主軸,更是動力來源。胡鞍鋼先生特別強調,這5大理念並非相互獨立,而是彼此融通,互為促進。

中國大陸要根本改變過去依靠低廉的勞動力、土地成本的投入,創新發展是引領經濟轉型的驅動力,大陸未來經濟靠「創新」,如「中國製造2025」、「互聯網+」、「機器人」、「無人機」等新興產業,都蘊藏潛力。

「十三五」期望能創造「共富」時代

大陸在經濟迅速發展的同時,也面臨著諸多挑戰。如城鄉發展失衡,貧富差距擴大,沿海富而內陸窮,社會心理不易穩定,這些都是大陸面臨嚴峻的社會問題;而協調區域發展的資源配置,縮小貧富與城鄉差距,共享中國未來經濟發展的成果,已經成為廣泛共識。

近幾年大陸面臨霧霾等環保問題,不僅影響經濟、環境可持續發展,更影響到老百姓的健康,民生問題從過去增加收入轉向健康訴求;大陸繼提出「美麗中國」之後,又推出了「健康中國」,2015年開始實施新環保法,以史上最嚴的標準向污染宣戰;「綠色發展」成為5大發展理念的核心,貫穿其中。而「綠色化」更成為中國大陸的第五化,是生態文明建設中的精神支柱。

環保產業商機龐大

就產業發展的機遇來看,打造「美麗中國」是切入點。早在習主席上任後不久,就不斷宣揚生態文明建設,「青山綠水就是金山銀山」,節能環保在「十二五」期間已被定位為支柱產業,在「十三五」期間更明確強調把節能環保當成新產業發展,使其成為第一大支柱產業。無庸置疑,這就是主軸產業,至2020年大陸環保產業總投資額將達到10億人民幣,甚至可能會超過。

具體而言,解決長久以來的大氣、水、土壤等環保問題,也就是商機;巴黎協定預計在2016年4月22日聯合國氣候峰會時進行高級別簽約,這更加明確了全球重視環保的大趨勢,環保產業不僅刺激中國經濟,甚至已經成為全球經濟復甦的新動力。

區域規劃成就明日之星

就區域發展機遇而言,大陸提出的「一帶一路」、「長江經濟帶」的發展大計,不僅連結了古今,也打通了中外,展現了中國加大開放的決心。從整個佈局來看,剛好結合陸路與海陸在歐亞大陸形成一個打通任督二脈的循環體系,不僅將全球三分之二人口的市場一氣呵成,更為大陸區域經濟發展打通新血路。

在「十三五」規劃中,沿長江經濟帶成為重中之重,當然京津冀區域一體化發展,也蘊藏不少發展機遇;但長江沿岸的重要城市(含省會城市),將接續過去以沿海港口城市為主的發展格局,九十度轉彎,進入「開弓射箭」的發展格局,沿海如弓,長江如箭。

上海從2013年率先啟動自貿區建設,就為「一帶一路」和長江經濟帶打開了口子,架好了弓箭,蓄勢待發;其作為大陸國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心,在大陸經濟發展中當然是要角,具備龍頭地位;而南京、武漢、重慶,從空、陸、水運的建設,尤其是高鐵建設,都展現出了它們未來在長江經濟帶上的重要地位,這些明日之星,更是打算佈局大陸,開拓內需市場的企業家必然要選擇的地方。