小堂弟

2016-11-19小河丁丁朱羽西

小河丁丁 朱羽西

宁远县中和镇,丁姓是小姓,镇上总共两户人家,就是我家和伯父家。两家且是紧挨着的,从大门到后门只隔一道墙壁。每年到道县给大姑拜年,两家总是一起去,一起回。

告诉你,我们镇上那条石板街虽然只有两三里路长,却是全镇唯一的“街”,因此叫做“中和街”。周围小村里的乡亲想要逛“街”,除了到我们镇上赶集,就只有搭车去宁远县城。我们把宁远县城又叫“街上”!我们“中和街”,赶集才会热闹。“街上”,嘿,天天跟赶集一样。

宁远县城号称“街上”,又比不得道县县城。道县,我们常常叫道州。古时候县归州管,道州城里是州府所在地,比起宁远县城气派多了。

大姑就住在道州城里,去年给大姑拜年,我看到水泥大街那么宽,那么长,纵纵横横那么多,就起了一个念:我要逛遍全城,看看这座城究竟有多大。我一个人沿着大街走呀走,啊,光一条街就走酸了腿,也望不到头!

不消说,我家三姐弟,姐姐、哥哥和我,伯父家四姐弟,堂姐、堂哥、堂妹和小堂弟,哪个不爱到大姑家做客呢!

况且大姑家住在古城门附近,出城门就看到波浪宽广的潇水。水上那座有名的浮桥好宽好长,由几十条铁船托着,一天到晚行人过往跟赶集似的。拴桥的铁链固定在岸礁上,有我大腿那么粗。水边泊着好多船,一条船篷顶蹲着十余只黑色的大鸟,喙尖勾勾的,那是鸬鹚,会替主人捉鱼。

况且大姑家是收旧货的,好玩的东西多了去了:

把一张纸放在桌上有缝的地方,用金属齿轮轧着桌缝往前滚动,纸上就打出一路均匀的小孔,据说邮票边缘的小孔也是这样打成的。

将自行车链子拆散,一节一节全是“8”字形,好像微型望远镜。有了自行车链子,加上铁丝和橡皮筋,我们就能制造玩具手枪,用火柴做子弹。

废旧轮胎尽管弄到街边去滚,每当大卡车神气活现地驶过,我们就推着轮胎去追,想象自己也是司机。

最神奇的乃是堂屋墙上那个老挂钟,到整点会自动报时,几点钟就响几下,绝不会弄错。钟摆为什么会嘀嗒嘀嗒摆动?机器怎么知道时间?我好想打开瞧瞧呢!

是的,我们老早就盼着正月里给大姑拜年,年年如此。离开大姑家回宁远的时候,我们又盼着下次再来,年年如此。

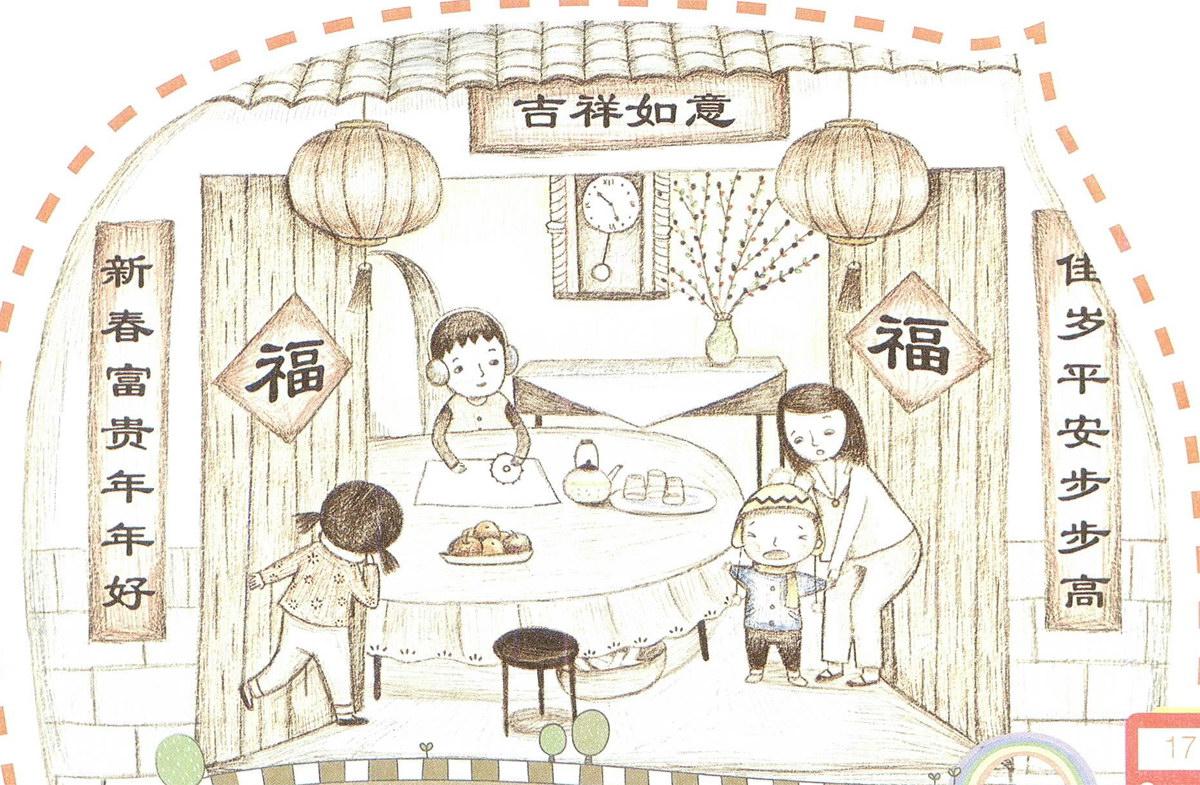

可是今年,小堂弟来到大姑家,才刚进门就大嚷一声:“我要回屋里!”屋里,就是自家,小堂弟才来大姑家就要回自家。我们大老远从“中和街”搭车到“街上”,又从“街上”转车来到道州城里,又走过了好长的街道,人疲马乏,还没有歇一口气,怎么可能当天回去?

伯母对小堂弟说:“我们年年来,年年都要住上好几天。”

小堂弟挺着细细的脖子,瞪着眼却不看人,下垂的手臂伸得直直的,膝盖也绷得直直的,再次嚷道:“我要回屋里!”

小堂弟身材瘦弱,皮肤白净,眼睛明亮,眉毛弯弯,牙齿又白又整齐,平时是乖乖顺顺一个小孩子,很少见他发脾气,这次是怎么啦?

伯母耸着眉呵斥道:“不许闹!”

其他人都来哄小堂弟,他哪里肯听,流着泪开始哽咽。

一骂二哄三不理,既然骂不住,哄不成,我们只好让他去了。我们带给大姑家的几十个打粑粑——别的地方叫糍粑——要泡在瓦缸里,浸水保存,大人忙着清洗瓦缸,孩子们在一边瞧着。

小堂弟第三次嚷道:“我要喝水!”

伯母从水缸里打半竹箪井水递给小堂弟,小堂弟却偏开头,扬着尖尖的下巴,脸上泪水横溢,说:“我要喝屋里的水!”

出远门做客,怎么可能喝到自家的水?我们又好气又好笑,全都瞧着小堂弟。

母亲好言相劝:“这一趟,来得不容易呢!”

这一趟可真是不容易。

这是一年仅有一次的县际之旅,母亲和伯母带着七姐弟,提着腊肉,抱着大公鸡,抬着全县有名的中和打粑粑,简直是浩浩荡荡。出门时,本来伯母不要小堂弟来的。伯母说:“你太小了……你在家吧……”可是小堂弟昂头叫道:“我要去!我要去!”还跟我争着抱大公鸡。

到了镇上搭车的地方,车上不仅没有空位,连过道都站满了人,我以为不可能再增加一个人了。可是变魔术一样地,九个大人小孩居然全都挤上了车。那么多人塞在窄窄的过道里,我的嘴和鼻顶着一个大胖子枕头似的大屁股,都快窒息了。空气中夹杂着一车人的汗味,还有烟味,座位底下还有鸡鸭拉屎,闻着简直要作呕。

那辆客车破破烂烂,开起来摇摇晃晃,吱嘎作响,真叫人替它担心。好不容易到了县城车站,接着就搭车去道州。

在县城车站搭车跟在镇上搭车可不一样。在镇上,先上车再买票。在县城车站,要先买票,买到票还要在候车室等候。候车室真是熙熙攘攘,人语喧哗就像浪潮一样。母亲打头,带领我们在人群中挤来挤去,一块一块站牌去认,好像一队小鱼在浪潮里穿梭。一个乡下老头扛着鼓鼓的编织袋一直跟着我们,母亲回了几次头,戒备地问:“你跟着我们做什么?”乡下老头理直气壮地说:“你是车站的人,我不跟你跟哪个?”哈,妈妈穿着体面的新衣裳,长得又白胖,哪像农家妇女,人家拿她当车站的人。妈妈带着笑说:“我也是搭车的。”我们继续挤,我有时要用双手合成楔形开道。好不容易找到道州的站牌,又等了好久才搭上班车,忐忑不安的心总算放下了。却见伯母尖叫着,四下寻视:“囡巴呢?囡巴呢?”囡巴是我们宁远土话,就是最小的小孩子,老幺。我们都探头张望,原来小堂弟不在车上。

伯母赶紧下车去找,堂姐堂哥堂妹,妈妈姐姐哥哥和我,跟着要下车。司机生气地说:“下一个大人就行了,马上就要发车了,这个找那个,那个找这个,搞不清楚!”不一会儿,伯母押着小堂弟上车了,一边用力拍打小堂弟的衣服,一边笑骂着解释:“他钻到车肚皮底下,学人家修车,新衣服都弄脏了!”司机发动马达,生气地嘟囔:“过年过节,钻到车肚皮底下……”

客车开动了,我们望着窗外熟悉的景物,隔一阵就说:“出县城了。”隔一阵又说:“到柑子园了。”……道州越来越近,心情越来越好。到终点站下了车,见大姑在那儿等着我们,真是心花怒放。

可是谁会料到,才一进门,小堂弟就莫名其妙发脾气。

究竟发生了什么事呢?

谁也不明白。

妈妈瞅着我和哥哥姐姐,疑惑地问:“你们哪个惹了他?”

三姐弟互相瞅瞅,都是满脸委屈。

堂姐堂哥堂妹也互相瞅瞅,堂姐责怪小堂弟说:“出门时大人说了不带你的……”

伯母斜睨着小堂弟,赌气说:“不管他,他有本事自己回屋里!”

小堂弟真是窝囊,就走到门口,连门槛也不敢迈出去。

“当……当……当……”

堂屋那边,老挂钟响起来了,声音极为悦耳,好像在唱歌。

大姑连忙系上围裙,说:“十二点了,赶.陕做饭!”

大姑忙着淘米,伯母动手杀鸡,母亲拿碗接鸡血。姐姐哥哥堂姐堂哥和堂妹都会找事做,有的扫地,有的生火,有的剥蒜,有的跟在大人身边听候使唤。

而我,惦记着老挂钟呢!

大姑家真有意思,当街并排有两道门,一道小门,一道大门。小门进去是厨房,地面跟街面平齐。大门进去是客厅,地面比街面高出一截,门前有三级台阶。从厨房到客厅有一道门拱,门前也有三级台阶。刚才我们是进到厨房,行李也放在厨房。

我独自穿过门拱,好奇地望着墙上的老挂钟。它有半个人高,木壳漆成暗红色,镶着精致的珐琅图案,外观好像一座尖顶的外国房子,刻度盘上印着花体罗马数字,指针好像小小的宝剑!我朝厨房觑一眼,从八仙桌旁边搬来一把靠背椅,轻轻放在墙下,站上去。我屏住呼吸,打开画着红梅的玻璃钟门,只见钟摆荡来荡去,步伐像军人一样坚定,仿佛具有生命和意志。钟摆后方,那盘纯铜制成的螺旋簧片纹丝不动。挂钟内部传来齿轮转动的声音,似乎在窃窃私语:

“不要让这个乡下小孩子知道我们的秘密……”

咦,螺旋簧片上边有一只拇指大的小铜锤,肯定是打钟用的!我伸出食指钩住小铜锤,试着拨一下。“当——”小铜锤击在簧片上,声音那么响亮,那么悠长。我恨不得把声音捂住,不让它飞到别人耳朵里,可是声音怎么捂得住呢?

“吱嘎——”客屋一侧的卧室门打开了。姑父面色苍白站在门后,面庞瘦削,颧骨高突,鼻梁上只剩一层极薄的皱皮,灰白的眉毛又长又稀,眼睛深深陷下去,目光像古井一样幽暗。姑父年纪比大姑要大好多,身体又不好,常年躺在那间阴暗潮霉的卧室里,吃饭的时候才出来。

我慌忙关上钟门,从椅子上跳下地。

钟摆不知为何静静垂着,驱使它不停运转的神秘力量消失了。

姑父盯我一眼,用气恼而又无力的声音说:“作孽——”

听到姑父的声音,大姑慌忙来到堂屋,其他人也一个一个穿过门拱。堂屋一下子站满了人,全都围在老挂钟下方。

我申辩说:“不是我弄的……”

老挂钟明明停摆了呀,我这样说着自己也心虚,声音小得几乎听不见。

不只母亲责备我,哥哥姐姐也埋怨我,当着那么多人,我羞得要死!能做的,却只有低垂头颅,盯着自己的脚尖,一双手没处放,仿佛是多余的。

只听见小堂弟满有把握地说:“发条松了!是发条松了!”

伯母问:“你怎么知道发条松了?”

小堂弟也不答话,爬上凳子,拉开钟门,伸手从门后隐蔽的角落摸出一枚蝴蝶形的零件。然后踮着脚尖,将零件头部插入老挂钟右侧一个孔眼,用力拧了几下。老挂钟再度发出齿轮运转的声音,钟摆再度神气活现摆动起来。

当真是发条松了!

姑父伸出鸟爪一样枯瘦的大手,摸着小堂弟的头顶,夸奖说:“还是你聪明!”

那一刻我真是惭愧啊,却也松了一口气。

奇怪,小堂弟怎么知道发条松了?那枚上发条的零件我先前没有发现,小堂弟怎么不看就知道?

大家都瞧着小堂弟。

小堂弟面露得色,却不肯解释。

“噢!”堂哥叫了一声,对小堂弟说,“我知道,你跟银鼓是好朋友。”又告诉大姑和姑父:“银鼓家修理钟表的,弟弟经常去玩。”

小堂弟咧嘴一笑,脸上还挂着未干的泪痕呢!反手一摸,指头的尘土抹到脸上,好不滑稽。

伯母也笑了,推着小堂弟说:“这个样子哪里像客,快去洗洗脸!”

堂弟跑到厨房倒水洗脸,完了舀了一竹箪水,仰着脖子咕嘟咕嘟地灌。

我们都看出来了,小堂弟不会再闹着回屋里了。

姐姐问小堂弟:“你不是要喝屋里的水吗?”

堂弟脸一红,又跑到堂屋,抱着一只旧轮胎到街边去滚。我也抱上一只旧轮胎,同小堂弟一起滚。

滚了一会儿,我问小堂弟:“你为什么一来大姑家就要回屋里?

小堂弟认真想了想,很迷惑的样子,似乎在问自己:我为什么刚来就想回去?究竟怎么回事?