在阿瓦提

2016-11-19雷雷车静

雷雷 车静

前段时间收到郑连真先生发来的消息,希望我能写一篇关于艾克拜尔带我游刀郎部落的文章。我心中深感惭愧,自我十月中旬从新疆旅行回沪以来,除了平日写着一些不成文的字句外,再很少提笔。关于这篇文章,内心曾也思考过,然而,心里一直无理由地给耽搁了下来。这深夜,一个人坐在书局角落重忆此事,内心挺是惦记。如此,在接下来的时间,我将提起手中的劣笔,把这种埋藏心底的故事通过一段段文字的描写,真实地挖掘出来。

如果时间允许我这样做,我愿让自己的脚步与思想同行,一路向着西域前去,成为那片土地上一名忠实的过客;如果时间允许我这样做,我愿在西域那诗意的天堂,去浪漫游走,去自由歌唱,去欢喜呐喊,去激情歌舞。当然,我还要用文字,或许我的文字带有过多的拙劣性,可是,当我融入在那样的世界里,无论白天与黑夜,其内心都无法阻碍我提笔去天马行空的任意书写。这或许就是我游走新疆至今,内心对这片土地的肺腑之言。

一

天还未亮,我便独自一个人背上行囊,站在了阿拉尔市金银川路旁等候一辆约好的的士,准备去往阿瓦提县。昨晚借宿在阿拉尔迎宾馆里读书写作了一通宵,基本上没睡觉,然而,我的精神状态不错,未感觉到任何困意。人年轻就是好,旺盛的精力往往可以不受时间的约束去做很多事情,旅行的过程更能让人在其生活中产生超乎寻常的潜力,这种潜力能让人的脚步不断向前。

十月刚入中旬,天气微凉,一个人站在这昏暗的路口等候,周围一片沉寂。晨风吹过,头脑清醒许多。在旅行中扮演一名早行客,这种角色在别人看来或许是凄凉而孤独的,但在我心里散发出的却是纷纷欢喜。人真是奇怪,当自己独处一个地方生活久了,常常会感到焦灼与不安。唯有在面对着旅行时候,才会觉得生活中的那些琐碎争斗与不良情绪从心底无形中彻底散去,升起一股悲壮的、豪情的美感,让人在自然状态面前宠辱不惊。

不远处,一辆的士车开向我这边停下。车窗内,的士司机王师傅探出头来,嘴角叼着一根莫合烟美滋滋地抽着。他望了望我,问我是不是昨晚向他电话约好去往阿瓦提的于先生,我立即表示答应。车在这夜色朦胧而望不到尽头的道路上如离弦之箭向前扑去,这种感觉实在刺激。离合—挂挡—油门—方向盘左右旋转,王师傅那熟练的驾车动作,让我似乎在欣赏一出别开生面的“赛车”表演。

远方,橘红色的朝阳正越过地平线露出灿烂笑脸,给予我眼前所能望见这空旷而膏腴的土地迸发出火热。油黑发亮的道路边缘,良田万顷,阡陌纵横,无边无垠。

与王师傅彼此介绍,他嘴角里吐出的话语,除了新疆当地原汁原味腔调外,更带有着浓厚的幽默感。作为一名土生土长的兵团人,他的身上所散发出来的淳朴、憨厚与真实,让此时坐在车内的我心底无半点戒备。

窗外,风呼啦啦地吹着,扑向我的脸旁,让我躲闪不及。师傅望了我一眼说:“小伙子是从南方赶过来玩的吗?”“ 是啊,师傅真是好眼力。”师傅一边弹出手中的烟头,一边摇起他那边的车窗,打开空调,一股暖风吹来,身体倍感舒适。行程路上,与王师傅互相絮叨了很多有关新疆的话题:沙漠、河流、高山、草原、湖泊、盆地、峡谷…… 这些优美的词汇在我心里画出一幅幅多彩画卷,是我四次游走新疆无法逝去的记忆!

二

路上,我的手机铃声响了很久,是远在上海的郑连真先生特意打来的,他问我到了哪里,情况如何?我一一作了回答。郑先生是一位很热心的人,近两年,我的脚步在南疆大地上行走,他没少托人帮助过我。这次再到南疆,他得知我要前往刀郎部落看看,就及时帮我联系了在阿瓦提生活工作的维吾尔族人艾克拜尔先生,使得我此次行程在他的帮助下一切顺畅。

到达阿瓦提县双拥广场,不多久,接到艾克拜尔大哥打来的电话,他已放下自己手头工作,正从离我不近的博斯坦牧场匆促赶来,这让我心底多少有些难为情。

上午,深秋的太阳像被罩上橘红色灯罩,放射出柔和的光线,直至穿过树梢,照在我平静的脸上。初来阿瓦提,外在的陌生掩盖不住内心的诚挚与亲切。这种诚挚与亲切感似乎让我心中升华出了一种“南疆情节”:十二木卡姆、 达瓦孜、热瓦甫、刀郎舞……这些在我看来所熟悉的新疆符号,装在心里,汇聚成一种乐观、奔放、 喜悦与激情……

十丈开外道路上,一辆小轿车正向我迎面驶来。坐在车里的人西装革履,他从车窗探出头来,向我热情招手。走近一瞧,是艾克拜尔大哥。此前因郑先生的间接介绍,让今日我们初次相会彼此多有熟悉,像是多年未见的朋友重逢。

坐在车内,与艾克拜尔大哥相互闲聊,其间,特意向他询问了很多关于阿瓦提人文方面的问题,他极乐意接受我的这些所问。他是一个乐观、随和、饶有趣味的人,聊天时总是侃侃而谈,有时语出惊人,令人目瞪口呆。与他谈话,你不会觉得有任何距离感可言,也不会因为初与他相识而产生一丝紧张气氛。在与艾克拜尔大哥的接触中,他身上所具有的那种朴实敦厚、豁达乐观以及和蔼可亲,让我似乎看见和了解了越来越多的维吾尔族人民。

不久,车开往闹市街区的一家阿凡提餐厅,与艾克拜尔大哥各自吃了碗汤面,那是我再熟悉不过的味道。望着街道上,生活中所需的大大小小商品应有尽有:卖扫帚的、卖手工艺品的、卖帽子的、卖乐器的、卖铁器铜壶的、卖干货的、卖新鲜瓜果的、卖艾德莱斯绸的、卖馕和烤包子的,等等。人们聚集散布周围,形成了热闹的巴扎景象。

我一直觉得自己是一个寡言、无趣、安静的人。但是在新疆,在此时此地,我很自然地变成了一个好奇心很重的人。我喜欢与刀郎木卡姆老艺人坐在一起,听他们尽情弹唱;喜欢与维吾尔族男女老少们一起跳麦西来甫;喜欢行走在巴扎街上,欣赏各式各样的纯手工木头做的器具;也喜欢一个人坐在叶尔羌河边上,望着那日日奔流不息的河水和遍地金色胡杨林。处在这样的环境下,让自己欢喜不已。

如果时间允许我这样做,我愿让自己的脚步与思想同行,一路向着西域前去,成为那片土地上一名忠实的过客。如果时间允许我这样做,我愿在西域那诗意的天堂,去浪漫游走,去自由歌唱,去欢喜呐喊,去激情歌舞。当然,我还要用文字,或许我的文字带有过多的拙劣性。可是,当我融入那样的世界里,无论白天与黑夜,其内心都无法阻碍我提笔去天马行空的任意书写。这或许就是我游走新疆至今,内心对这片土地的肺腑之言。

三

上午,跟随艾克拜尔大哥驱车前往刀郎部落(多浪部落)景区。车子还未驶出县城,上来一位维吾尔族小女孩坐在车后座上,她向着艾克拜尔大哥开口叫道:“大大(爸爸), 雷雷阿卡姆从上海来的,上海离阿瓦提多远? ”我向刚坐进车后座的小妹妹问好。她望了望我,朝我做着鬼脸以示欢迎,让我噗嗤一笑。艾克拜尔大哥说:“这是我8岁的女儿娜孜莱,今天周末,愿意和我们一起去刀郎部落。”

她那双会说话的眼睛,像甜甜的黑葡萄,晶莹中透露着天真。那密密的眼帘、深邃的眼睛、甜美的笑容,像花儿绽放在风沙里一般,美不可言。

三人谈笑不久,车子驶出县城,眼前视野渐次开阔。一排排高大挺拔的秋色白杨分散矗立于一眼望不到尽头的道路周边,我们的车穿梭其间,这样的情景是何其让人心潮澎湃。油黑发亮的道路上,一片一片的金黄叶子洒落其中,我与它们似曾相识,但却是那么陌生。它们本身和我毫无任何关系,然而,又总是出现在我跟前。这一片一片的落叶,就像我写过的文字稿纸一样,当初落笔沉重,如今却散落全无。

这次来到南疆阿瓦提,秋天给我留下了不错的印象。远处,一望无际的千亩原始胡杨林,像金碧辉煌的庞大建筑群,瞬间尽现我的视线。那金色胡杨连同大地上撒满着的金黄肌肤,如此的空间画面是何其的充满极致呀!我的视野是如此空阔,秋的况味中流动着自然的韵律,散发出粗朴与极致色彩,同时我的心灵是如此的充满柔情。不知不觉中,无限遐想涌向我的血液,让我彻底的醉眠!

在胡杨林地带边缘,阿克苏河水潺潺流淌。它与和田河、叶尔羌河在此地相逢依恋,最终流入塔里木河。在新疆,每每遇到这样河流的背影,都会让我深刻的触及到对其地域的特殊感情,由此也让我心底孕育出诗般的意境。在阿瓦提,三条河流的汇聚,虽同为水,但它们的本质意义却不同。它们是生命的一道道血液,长期贯穿滋养了这里的土地和人民,更是在这里生活的人民永远的记忆!

四

与刀郎部落的初次结缘,还须归因于我在上海生活工作期间,曾不止一次的欣赏由西域歌舞团成员们所表演的刀郎舞节目。他们在舞蹈中所表现出的奔放与柔情、激情与洒脱、雄壮与豪气、热烈与威猛, 一直给我留下深刻印象。

这几年,我在新疆行走了不少的地方,写了不少的文字,也了解了不少人文风情与悠久的地域文化。特别是对新疆的歌舞艺术,总是在心底产生一种特殊的感情与迷恋。麦西莱甫、刀郎、达瓦孜、热瓦甫,这些已经成为了对南疆土地产生向往的音符。在新疆,音乐舞蹈史诗《十二木卡姆》一直是艺术中的瑰宝, 是维吾尔族音乐之母,是新疆这个“歌舞之乡”的象征,是“流传千余年的东方音乐历史上的巨大财富”。

这次,在刀郎歌舞之乡,我有幸瞻仰了“木卡姆之母”阿曼尼沙汗。早在喀喇汗王朝(现在喀什所在地),当时一位美丽的奇女子阿曼尼沙汗通过历年的乐曲整理编纂,创造了珍贵的十二木卡姆,这种艺术将永远伴随着维吾尔族人民的生活。今天,我行走在阿瓦提这块土地上,心中很能感受到这种民族乐曲艺术的魅力。十二木卡姆听来是那么粗犷豪放、苍劲深沉,这充分代表了维吾尔族人的生活激情与向往,也代表阿瓦提这块古老土地的情怀,给予我们回味,给予我们对这块土地的深切追寻。

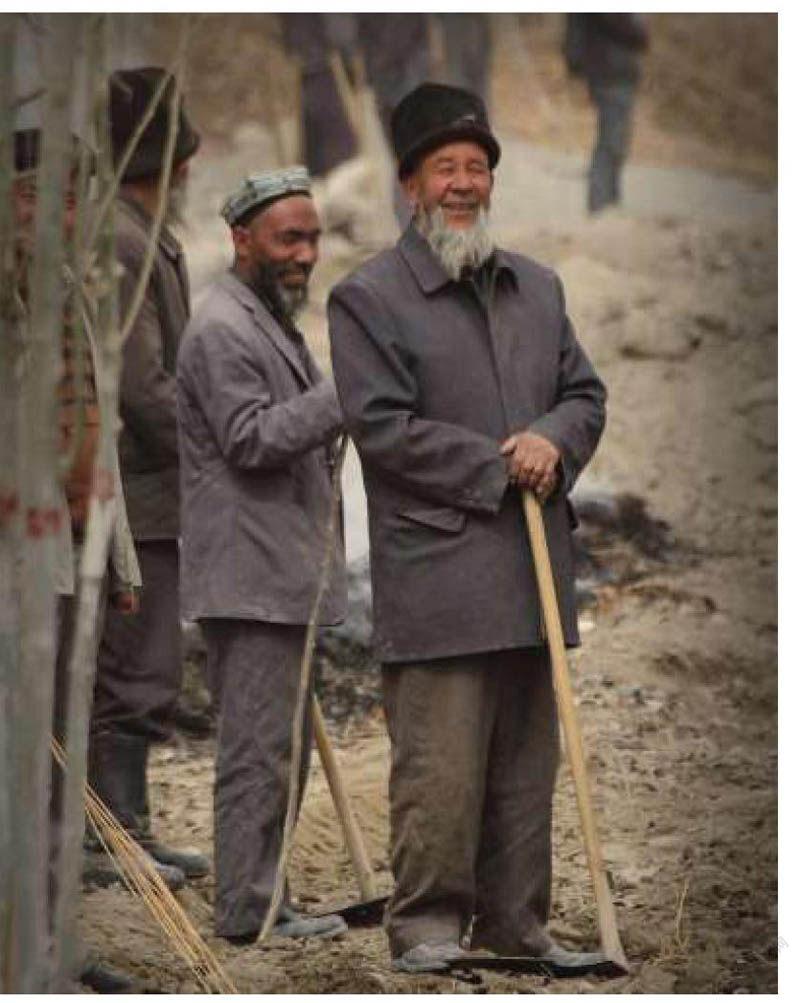

在刀郎部落,我先后遇到了几位唱刀郎木卡姆的老艺人,他们穿着朴素,那雪白的长长胡须,仿佛从童话中走出的老仙翁。他们的眼神如同秋日的暖阳饱含安详的笑意,当他们微笑或者说话的时候,皱纹就如同花瓣舒展。彼时,几位木卡姆老艺人纷纷盘腿席地而坐,他们闭着眼睛昂起头,击打着达甫,那苍老而沙哑的歌声一声高过一声,穿云裂帛,这音乐一下就撞击到了人的内心深处。

此时,我在胡杨林里穿行,伴随欣赏着十二木卡姆的古老乐曲,如若再骑上一匹骏马,那该是何其浪漫。

“人,诗意的栖居在大地上!”

心中想起了这句外国诗人名句。