细读三阳观

2016-11-18李建国

李建国

我之所以说要“读”三阳观,是因为我感到这座明代闻名京城的泰山道观,就像泰山这部宏大史书中的一册,读全泰山,必读三阳观,而且不能粗粗地读,要细细地读。

记不清来过三阳观多少次了。前几年晨练,无论风雨寒暑,几乎每天一趟。近千台阶,拾级而攀,往往上行崎盘岖蹬,气喘吁吁,汗流浃背;回程则步履轻松,惬意舒展,身心愉悦。来三阳观,只是健身强体而已,至于她的来历,也只是道听途说,没有深究细研。就像放在案头上的一本书,随手翻翻,几遍过去,束之高阁。前几日淄博同学来泰安,相约再走三阳观,便成行了一次读书的旅程。走一步,就是看一页,慢慢品味,细细思考,感悟就不一样了,加之知己相伴,志趣相同,使得这次三阳观之行,成为一次伏案共读、同窗并赏的机缘。

泰山之神圣,与道家有观、佛家有寺、儒家有庙的三教同栖不无关系。像泰山这样三教共享、文化并存,在全国名山之中,也独一无二,这不能不说是泰山深奥文化底蕴所在。深在闺中的三阳观,位于泰山凌汉峰西的全真崖上,是明代嘉靖年间东平道士王三阳所建,故有其名。她并不像泰山的玉泉寺、普照寺、斗母宫那样著名,就是久居泰山脚下的人,也未必知晓她的渊源。但作为道家在泰山有一席之地的三阳观,在泰山这部巨著中的位置却不可小觑。

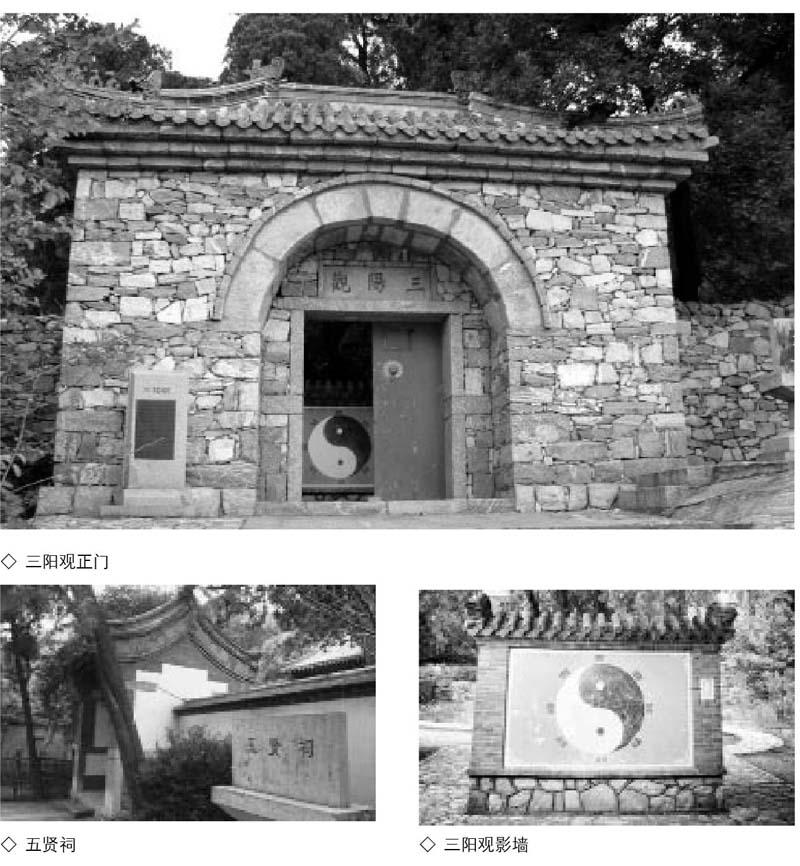

如果迈上三阳观的路,就是翻开了三阳观这本书,那么扉页就是五贤祠。因为坐落在两溪夹抱中的五贤祠,就在走进三阳观的第一道山门——石柏门之上。从这里起步,登上36级台阶,便是“名山胜水育先贤,先贤名士传名山”的五贤祠。该祠原名泰山书院,始建于唐,是唐代诗人周朴读书和修炼的地方,当时名为栖真观。后经北宋著名学者孙复的修葺,构筑厅室,聚徒讲学,成为北宋较早建立起来的一处私学,时称“泰山书院”。当时江南名士胡瑗也慕名访学至此,与孙复一起研习经书。泰安人石介也因居丧丁忧在家,师事孙复。孙复“笃学不舍昼夜”,石介“困穷苦学”,胡媛“投书溪涧”。自此,三人与泰山书院紧紧联系在一起,以自己的道德与学识赢得了人们的尊敬,人称“泰山三贤”。到了明代隆庆三年(1569年),山东提学邹善重新修缮书院,题额“三贤祠”。后至清乾隆年间,泰安知县徐宗干仰慕三贤,经常拜谒,增祀崇尚同道的明代万历进士、泰安学者宋焘和清康熙进士、乾隆礼部尚书、文渊阁大学士泰安省庄人赵国麟入祠,遂更名为“五贤祠”。从此,五贤祠便以尊师重道、解说经义、刻苦自励、勤奋学习之所,传承于世。

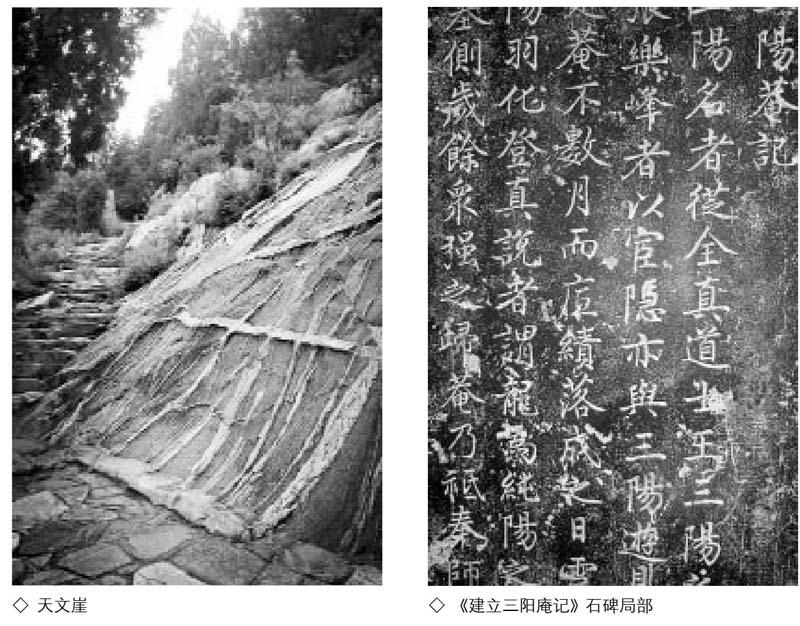

读罢厚重博学的五贤祠,沿东侧上行,一座石亭便让你仰慕止步。此亭就是清嘉庆二年(1797年)泰安知府金棨重修三贤祠时所建的“洗心亭”。石亭四面皆有清代题额并题联,其四对柱联,我独钟情西面泰安省庄人贾培荣的亭额“来爽”,柱联为:“真山水不须图画,大圣贤皆自奋兴。”亭内额有清文人范塘诗题《洗心亭》亦是我长吟久诵的大爱:“入山何处涤尘襟,共向洗心亭下寻。劝君切莫洗心好,愧杀从前未洗心。”在此洗心涤尘后,走过宋初三先生的“涤砚溪”,再过“八角亭”,眼前便是神似一幅泼墨山水的“天文崖”。天工造就的石纹,如气势恢宏的壁画,耐人回味,不由得使人想起“造化钟神秀”的千古绝句。沿途再过“迎仙门”,走一步就是曲曲折折、盘旋而上的山道,翻一页便是字字行行、闻道投书的解读。这是一段诗情画意的文化长廊。

继续前行,这铺满文化积淀的山道,在青松落阴、层峦断壁之中,眼前便是若隐若现的三阳观,便会向你诉说她的往事……

传说当年王三阳带弟子来到全真崖修身,恰遇辞官隐居的张乐蜂,有缘相遇,谈古论今,既成知音。看凌汉峰,松波苍翠,流水潺潺,鸟鸣林壑,水戏山间,此景此境,真乃神仙之地。于是共商在此建庵,以弘扬道学。后万历年间扩建,清代重修。说起万历年间的修建,就不能不说到泰安的一位著名历史人物,他就是明代兵部和刑部两部尚书萧大亨。其以敢为民挡驾说“山东无粮”,而深得泰安人的推崇和爱戴。据史书记载,萧大亨曾捐款修缮三阳观,无疑这又使三阳观增色添光。行走读书,一路的故事,让来三阳观的人,似乎看到了山道上曾同行的古人那积德行善的和谐背影。与古人对话,回味历史的沧桑巨变,不禁感慨万千。

继续沿道而攀,便是鸟鸣山幽的意境了。“曲径通幽处,禅房花木深。”读到这里,正像读书读到精彩之处,不忍放下。此时,你会感到,三阳观的精彩看点就是在绿荫深处走过了近千级弯弯曲曲的台阶,饱尝了沿途清风拂面、阳光筛照的独特感受之后,抬头便是凌汉洞天之中的三阳观山门。这座由石块砌成的山门,呈拱形傍山而坐,门额上“三阳观”三个描红大字,庄严而凝重,令前来拜谒的信男信女肃然起敬。特别是斑驳陆离的石墙,更是惊现出一种古苍深邃的神韵,让人叹为观止。山门东侧的巨大原石上,掩映在丛林中的“救苦台…龙脉高居”几个苍劲有力的大字,又使人感到一种通仙悟道的深邃。

推开厚重的红漆大门,迎面就是巨大的八卦影壁。院内碑刻林立,古柏蔽天,殿阁肃然。古树下现已少见的石碾、石磨,又承载着古观曾经的历史记忆。院内西侧三间只留下残墙的禅房,还静静地诉说着过去的故事。位于院正中的大殿上,“混元阁”几字清晰可见。在混元阁的后面,还有一座令人释怀的66级台基,扶铁索栏杆攀援而上,又是一番体味。我数着上念着下,余味难尽,又一次感受了宫观之中的攀登之乐。

离开三阳观的路上,是读罢一本好书的满足和惬意。掩卷回味,才深知三阳观的路越走越短,三阳观的书越读越深。

作者单位:泰安市政协科教文卫体委