灌丛植被碳储量及计量方法研究进展

2016-11-17吴林世廖菊阳宁亚斌李高飞

吴林世, 廖菊阳, 刘 艳, 宁亚斌, 李高飞,

(1.湖南省森林植物园 湖南省城市森林研究中心, 湖南 长沙 410116;2.湖南长株潭城市群森林生态系统定位观测研究站, 湖南 长沙 410116; 3.安化县林业局, 湖南 安化 413500)

灌丛植被碳储量及计量方法研究进展

吴林世1,2, 廖菊阳1,2, 刘 艳1,2, 宁亚斌3, 李高飞1,2,

(1.湖南省森林植物园 湖南省城市森林研究中心, 湖南 长沙 410116;2.湖南长株潭城市群森林生态系统定位观测研究站, 湖南 长沙 410116; 3.安化县林业局, 湖南 安化 413500)

对灌丛植被的碳储能力、现有灌丛植被碳汇的计量方法及其优劣、灌丛植被在全国各地的碳储量、碳汇功能及其对森林碳库的影响等方面的研究进行了综述,表明灌丛碳汇是中国森林生态系统碳汇的重要组成部分。

灌丛; 生态系统; 计量方法; 碳汇; 碳储量

全球气候变化受到越来越多关注,解决以CO2为代表的温室气体所引起的温室效应、气候异常也成为了重中之重,也是适应低碳社会发展的要求。根据中国天气网发布,由夏威夷Mauna Loa天文台所收集的数据,截止2016年5月30日,大气中的CO2浓度已经达到了407.46 ppm,已经比气候学家认定的大气CO2浓度安全水平高十万分之五,这预示着各种海平面上升、过冷过热极端气候、森林火灾等严重威胁人类生存的事件发生概率都会大比例提高。而缓解气候变化最为直接有效的方式就是提高森林生态系统的碳汇效果,长期以来,乔木作为碳汇主体而忽略了对灌木群落碳汇效应的开发,这不仅仅使各国森林生态系统碳汇能力的估算存在了一定的误差,还使得大气中CO2浓度下降速度偏慢。

在整个生物圈绿色植物中,灌木只占了总生物量的一小部分,但是这一小部分的生存范围却是在不断增加,比如在日益增加的石漠化地区、广阔的荒漠、荒山荒地以及空气稀薄的高原,灌木还是优势树种,对维持当地的生态系统的平衡、降低大气中CO2浓度缓解温室效应有十分重要的意义。目前中国有灌丛面积2亿hm2[1],占中国陆地总面积的1/5,是全国现存森林面积的近2倍[2]。灌木群不仅在野外有大面积的分布区域,在现代园林化城市建设中也占据着重要的地位,还是城市森林生态系统的重要组成部分,与乔木、藤本、草本以及蕨类等地被植物共同组成了森林群落。森林群落的下层多为灌木,当群落中乔木退化后,下层的灌木逐渐占据优势并成为群落的优势种时,便则形成了灌丛[3]。因此,灌丛是生态系统中的重要类型,对于生态保护、恢复和重建都有着极其重要的意义。灌木与乔木相比,灌丛因材积小、更新快、单株生物量小而被忽视,但灌木群落与乔木群落在固碳能力及固碳总量上的差异都还有待深入分析,且目前城市是人类生活的主要载体,城市生态环境的重要组成部分园林植物所具有碳汇功能研究更少[4]。随着园林植物的广泛应用,灌木在城市森林生态系统中占有更加显著的地位,因此灌丛植物的碳汇功能更应深入研究[5]。

灌丛植被能丰富群落多样性、蓄土保水、降碳降温,从而改善生态环境,对森林生态系统的补充有重要意义。灌丛在森林生态系统中还有其他乔木不能比拟的功能,与乔木林相比,虽植株矮小,但根系发达生命力强、繁殖快。灌木3~5年就能形成的灌丛,因此灌木林对改善生态环境等都具有重要作用,其碳汇能力的大小也就更值得深入研究了[6]。为系统全面的评价我国森林生态系统对于全球碳平衡及固碳量的大小及作用,我国生态学家、植物学家、气候学者等先后估算了中国森林植被[7-10]、灌丛植被以及草地植被的碳储量和固碳率[2,11-12],王孝康通过国家林业局第八次全国森林资源清查结果发现,我国特殊灌木林(原称国家特别规定的灌木林)面积达到了3761.67万hm2,占全国林地面积的11.96%,特殊灌木林主要集中在内蒙古、西藏、新疆三省,占全国特殊灌木林总数的48.90%,湖南省特殊灌木林面积为61.16万hm2,占全国特殊灌木林总数的1.63%,可见面积巨大的灌木林碳储量也大[13]。研究表明,全国灌丛碳储量有16.8±1.2亿t[2],占森林碳储量的27%~40%,我国宁夏灌丛碳储量76.25~272.69万t[16],内蒙古灌丛碳储量0.21亿t[15],甘肃灌丛碳储量0.11亿t[17],西藏灌丛碳储量0.73亿t[14],湖北灌丛碳储量2.05亿t[40],贵州灌丛碳储量1.51亿t[18],可见灌丛碳储量在各省的生态系统中都占有重要地位,且中国灌丛的碳汇总量对全球的气候变化也有着重要的影响。

1 灌木生态系统中碳汇的主要测定方法

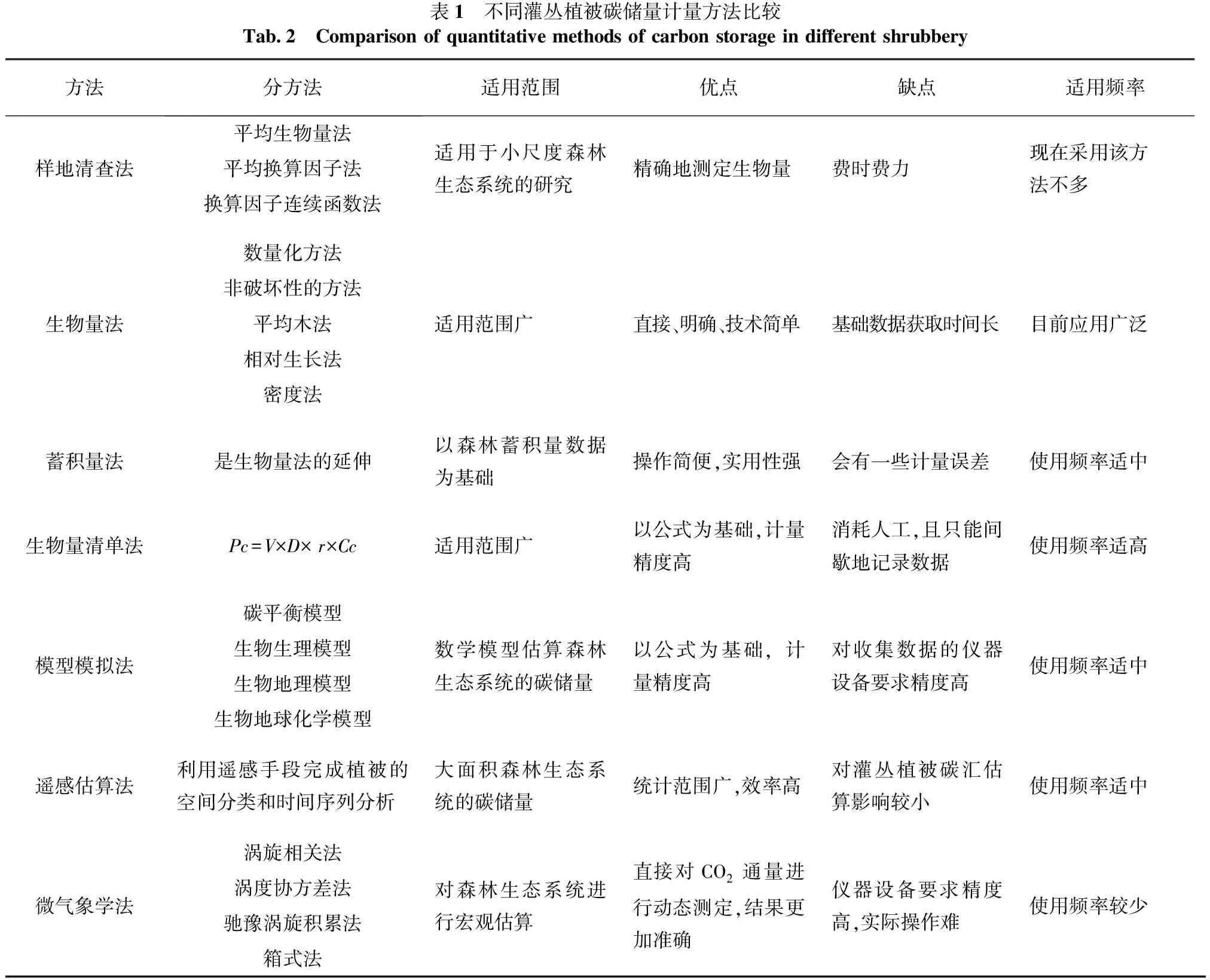

灌木林作为森林生态系统的主要下层结构,除了能够丰富林下植被外,还能够为大量动植物提供天然的安全屏障及恶劣环境的庇护所,对于区域生态安全及全球气候变化也起到了重要作用。早期进行的灌木碳汇研究方法分为3类,样地清查法、生物量法或蓄积量方法[19],随着人们对生态系统碳汇研究的深入,对植被群落的碳储能力及碳汇量的估算方法越来越多元化,针对不同类型的生态系统有不同的估算方法,不同测算方法的优缺点,统计后将不同灌丛植被碳储量的测定方法一一介绍:

1.1样地清查法

灌丛植被样地清查法:先设立标准样地,调查样地中的灌丛植被、凋落物及土壤等碳库的碳储量,其后通过不间断观测及调查,获取定期内的碳储量变化情况进行推算的方法。这种方法一般应用于小尺度森林生态系统的研究。首次使用该方法进行碳汇估算的是刘存琦等[20]用样地清查法测定了一定面积上植被的生物量,该方法能精确地测定生物量,但费时费力,现采用率低。

1.2生物量法

生物量法是目前碳汇测定运用范围最广的一种测定方法,主要是根据单位面积生物量、灌丛面积、不同器官生物量的分配比例及各器官平均碳含量等参数计算而成。具体应用如姜凤岐[21]在国内最先利用数量化理论建立易测因子的估测模型;通过灌木生物量测定碳储量受国际社会上一致认可,所以是目前生态学测定碳储量应用最为频繁的方法[22-23]。

方精云等[24]通过采用生物量法对中国森林植被碳储量进行推算,结果表明:我国陆地植被的总碳量为6.1×109t,碳储量含量最高的为森林4.5×109t,其次就是疏林灌木丛0.5×109t,且荒漠的碳储量含量也有0.2×109t,可见灌丛的碳储量不容小觑。

蓄积量法是通过测定以样地范围内灌丛蓄积量数据为基础的一种碳汇估算方法[9]。其主要原理就是在灌丛中对优势树种抽样实测,计算出灌丛中优势种的平均容重( t/m3),在根据前期测定的总蓄积量以求出对应生物量,最后根据生物量与固碳量的转换系数求出灌丛的总固碳量。

1.3生物量清单法

灌丛植被生物量清单法就是通过实地调查的生态学资料与全国森林普查资料的数据结合运算的一种方法。首先算出样地内灌木植被的碳密度,在结合灌丛植被的生物量与该生态系统中总的生物量的比例,最终得出该区域总固碳量[25]。

王效科等[28]利用生物量清单法对中国森林生态系统中的幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林和过熟林等5种不同林分的碳贮存密度进行估算,得出现有森林生态系统的碳贮量为3. 255~3.724 PgC。

1.4模型模拟法

该方法主要是通过采用数学模型对森林生态系统的生物量及碳储量进行估算。目前,通过不同的模型,可以将模型模拟法分为碳平衡模型、生物生理模型、生物地理模型和生物地球化学模型4种。

1.5遥感估算法

利用地面遥感、航空遥感、航天遥感等遥感手段获得各种植被状态参数,将ArcGIS、ENVI/IDL等遥感图像处理软件的应用与地面调查的外业数据相结合,通过内业分析,估算卫片中大范围内陆地生态系统的碳储量以。这一方法通常结合了数据模型模拟法进行。然而这一方法多用在乔木林,对灌丛植被碳汇估算影响较小。

1.6基于微气象学法

基于微气象学的方法估算森林生态系统中碳储量的方法主要有4种,这些方法的主要共同点都是对CO2通量直接进行动态测定,其后将结果代入相关数学公式使估算量尽可能精确。

① 涡旋相关法: 全球CO2和水热通量测定的标准方法就是涡度相关法,这一方法目前已在陆地生态系统中物质和能量的交换的测算中广泛应用。这一方法在30年前已应用到了CO2通量研究中[28-29]。其计算公式为:

② 涡度协方差法:该方法对设备要求比较高,配套设备价格昂贵,且试验操作难度大,周期长,但是对大范围的整个生态系统的碳汇测定时精度高,且还能根据碳通量来推算这一个地区内的净初级生产力和蒸发量。王文杰等[30]应用该方法测定帽儿山实验林场中的落叶松林CO2通量,发现在考虑林下植被时,涡度协方差法测定结果非常准确。其计算公式为:

③ 驰豫涡旋积累法:运用气象技术来直接跟踪大气CO2与陆地生态系统的交换量从而研究陆地碳汇的一种技术方法,基本思想是根据垂直风速的大小和方向采集两组气体样品进行测量[31]。在国外该方法在进行森林碳汇计量的时候应用较多。

④ 箱式法:在一个密闭系统内,采用相关仪器来测量该系统中CO2浓度在某一时间段中的变化情况,从而采用数学公式来计算CO2通量的方法[32],计算公式如下:

箱式法的优点是能够很直接的了解可生态系统的功能,比如能量流动、物质交换等,为CO2通量现象的直接测定提供了定量数据[33]。

在众多的灌木碳汇计量研究方法中,其主要的研究对象都以大尺度的森林生态系统,或者是大面积的保护区为主,如国家级森林公园或国营林场等,这些方法都是计量与评价高大乔木类的植被碳储量,而未能有效的了解森林生态系统中灌丛植被的含碳量变化规律;尤其是对乔木树种稀少的喀斯特地区及南部的石漠化地区来说,单位面积的灌丛植被或乔灌复合群在单位时间内能储存多少碳,碳汇的多少和灌丛密度关系又是怎样都有待研究,因此,研究灌木生长过程中碳汇计量方法对中国碳汇总量估算具有重要的现实意义[34]。

表1 不同灌丛植被碳储量计量方法比较Tab 2 Comparisonofquantitativemethodsofcarbonstorageindifferentshrubbery方法分方法适用范围优点缺点适用频率样地清查法平均生物量法平均换算因子法换算因子连续函数法适用于小尺度森林生态系统的研究精确地测定生物量费时费力现在采用该方法不多生物量法数量化方法非破坏性的方法平均木法相对生长法密度法适用范围广直接、明确、技术简单基础数据获取时间长目前应用广泛蓄积量法是生物量法的延伸以森林蓄积量数据为基础操作简便,实用性强会有一些计量误差使用频率适中生物量清单法Pc=V×D×r×Cc适用范围广以公式为基础,计量精度高消耗人工,且只能间歇地记录数据使用频率适高模型模拟法碳平衡模型生物生理模型生物地理模型生物地球化学模型数学模型估算森林生态系统的碳储量以公式为基础,计量精度高对收集数据的仪器设备要求精度高使用频率适中遥感估算法利用遥感手段完成植被的空间分类和时间序列分析大面积森林生态系统的碳储量统计范围广,效率高对灌丛植被碳汇估算影响较小使用频率适中微气象学法涡旋相关法涡度协方差法驰豫涡旋积累法箱式法对森林生态系统进行宏观估算直接对CO2通量进行动态测定,结果更加准确仪器设备要求精度高,实际操作难使用频率较少

2 灌木生态系统碳汇研究

灌木在生态系统中的碳汇主要分为野外灌丛碳汇及城市灌丛碳汇。灌丛在我国分布面积广,数量巨大,尤其是在干旱及半干旱地区,其固碳总量远远高于长势稀疏的乔木;且伴随着时代的发展,城市化进程加快,人们对居住坏境的需求也日益增高,公园、学校、社区、道路都有不同的程度绿化,乔灌复合群已成为了绿化工程的首选模式,且灌木应用的频率及数量远远高于乔木,基于这种情况灌木的碳汇量也有巨大潜力,不容小觑。

2.1天然灌丛

我国西北干旱、半干旱荒漠区是典型的荒漠生态系统。在南方5省的石漠化地区和西北部的荒漠化地区,植被的主要组成部分是灌丛,它对于维持这些特定区域内生态系统的稳定有重要作用,包括生物多样性、物质与能量的循环、生态服务功能、CO2的固定等都离不开灌木。

为了研究灌木在这些地区的碳汇功能,众多学者对荒漠植被上的代表性灌木做了深入研究。郑朝晖等[35]对克拉玛依地区的灌木碳储量研究发现,紫穗槐为7.866 t/(hm2·a)、柠条为5.185 t/(hm2·a),怪柳为2.635 t/(hm2·a)、沙棘为2.492 t/(hm2·a);赵灿等[36]对宁夏荒漠化地区的杨柴、沙柳和油蒿这3种典型灌木的NPP,得到杨柴、沙柳、油蒿3种灌木的NPP分别为63.13、96.39和63.98 g/(m2·a);在宁夏隆德县退耕还林实施区,选择7年生沙棘、柠条和山毛桃灌木林,设置样地,分析各组分及土壤碳密度的变化,结果表明沙棘、柠条、山毛桃灌木林生态系统碳密度分别为63.29、52.82和77.78 t/hm2[37];以天津为例对滨海的人工植被碳净贮量研究,结果为灌木群落的碳净贮量为12.205 t/hm2, 灌木群落平均碳净积累速率4.07 t/(hm2·a),各器官碳净贮量中灌木种则都是枝> 根[38];对湖北省9个不同地区的天然灌丛林研究分析,发现碳密度均介于0.56~9.34 t/hm2之间,其中神农架天然灌丛林区的碳密度最大为9.34 t/hm2,宜昌市地区的碳密度最小为0.56 t/hm2[39];湖北省森林生态系统总碳储量710.01 Tg·C,灌木层占其总碳储量的2.89%,总碳储量为20.5 Tg·C,灌木层碳密度介于0.25~12.49 t/hm2,平均碳密度为3.22 t/hm2,二者结果相似[40]。野外的灌木在不同的季节其碳汇能力也有差别,李志刚等[41]以宁夏枸杞、互叶醉鱼草、蒙古扁桃及沙木蓼4种在宁夏常见的灌木为研究对象,采用生物量法测定其固碳能力,得到图1。图中表明,从4种灌木单个叶片的光合角度研究固碳能力,生长旺盛季(7月)表现为互叶醉鱼草>蒙古局桃>沙木蓼>宁夏枸杞;全生长季为宁夏枸杞>互叶醉鱼草>沙木琴>蒙古局桃。经过对4种灌木的单位叶面积和全株叶面积的测定,研究了全株灌木的固碳潜力,其中互叶醉鱼草在生长旺季固碳量能够达到2030.29 g/天,固碳潜力巨大。

图1 4种灌木全株日均同化量[41]Fig.1 Carbon sequestration of whole plant ofthe 4 shrub species

2.2城市灌丛碳汇

与自然森林生态系统不同,城市森林绿地的面积一般较小,随着物质水平和精神水平的提高,现代人愈发重视生态环境,也更加积极主动的发展和建设城市园林绿化,通过城市园林绿地系统改善城市生态环境是可持续发展的首选途径。在城市绿化中,人工绿化多为小面积的群落,群落配置以稀疏种植的单株乔木配植灌木或以纯灌木群落为主,因此在城市灌丛碳汇研究中,除了分析现有植被与碳汇能力的关系,更应筛选出固碳能力强的树种及植物配置群落,这方面的研究还可为农林系统在荒山裸地上的人工造林提供理论借鉴。当城市灌丛碳汇植被体系成熟后,对降低大气中CO2浓度,缓解城市热岛效应等都有重要意义。

不同灌木树种的固碳能力不同,史红文[42]对10种武汉园林的部分树种的固碳能力进行测试,发现单株乔木(429.18 g/天)的固碳能力强于单株灌木(169.25 g/天),但单位面积上的固碳能力灌木(12.89 g/(m2·天))大于乔木 (8.06 g/(m2·天)),可见灌木的固碳量有着巨大潜力。从灌木单株碳汇分析,不同灌木的全株碳含量不同[43-46],忍冬(0.5010%)﹥月季(0.4970%)﹥竹子(0.4930%)﹥紫薇(0.4900%)﹥紫叶李﹥(0.4800%)﹥侧柏(0.4787%)﹥红瑞木(0.4620%)﹥榆叶梅(0.4508%),将灌木的含碳率与102种乔木进行对比,仅从全株含碳率来看,最低的为大兴安岭蒙古栎0.3979%,最高的为千烟洲的马尾松0.5506%[47],可见单株灌木的含碳率确实低于单株乔木,可是区别并不是很大,而且部分灌木单株含碳率还高于某些乔木;从城市园林树种单位面积的固碳量分析,综合相关文献,选取了16种园林常用乔灌木数据进行比较得到[48-50],刺槐(102.1 g/(m2·天))﹥垂柳(65.2 g/(m2·天))﹥红檵木(63.12 g/(m2·天))﹥广玉兰(57.79 g/(m2·天))﹥夹竹桃﹥(46.9 g/(m2·天))﹥枇杷(44.03 g/(m2·天))﹥蜡梅(36.35 g/(m2·天))﹥香樟(35.16 g/(m2·天))﹥银杏(29.48 g/(m2·天))﹥白玉兰(29.4 g/(m2·天))﹥紫叶李(28.63 g/(m2·天))﹥海桐(28.53 g/(m2·天))﹥紫薇(19.97 g/(m2·天))﹥二乔玉兰(18.12 g/(m2·天))﹥女贞(13.32 g/(m2·天))﹥桂花(10.58 g/(m2·天)),由此可见在城市园林绿化中,单位面积灌丛的固碳量还超过乔木,在这16种树种中,排名前5的仅有刺槐与广玉兰,且广玉兰的单位面积固碳量并不比其他灌木有很大的差距。综合上述的分析可以认为在城市绿化是选用灌木做为主要城区绿化树种对于城市碳汇、降低环岛效应也是一个比较合理的选择的。

我国不同城市根据自身特性对城区内的灌木碳汇也有过研究,沈阳市7种常用园林植物植物固碳量及碳汇功能进行比较分析[5],灌木植物固碳能力大小为榆叶梅(6.79 g/(m2·天))>连翘(11.24 g/(m2·天))>红瑞木(7.12 g/(m2·天)),连翘的固碳能力仅仅比银中杨弱,但高过另外三种乔木;王立[48]对重庆市常见园林树种和群落为研究对象,发现不同下层空间结构的群落碳储量大小排序为:乔木和灌木群落>乔木、灌木和草本群落>单一乔木层群落>乔木和草本群落,且在对城市中灌木的碳储量的测定中,发现杜鹃和海桐的碳储量比其他灌木含量更高,都超过了200 g/m2。碳储量排序为:杜鹃>海桐>紫叶小檗>栀子花>雀舌黄杨>金叶假连翘>南天竺,可见灌木对城市园林植物群落中碳储量的汇聚有着重要意义[63];林欣采用 Li-6400 便携式光合仪对广州市常见灌木的净光合速率日变化进行测定,估测其日净固碳释氧量,研究结果表明固碳释氧能力最强的是马缨丹,最弱的棕竹,其余的排序为假连翘(8.58 g/(m2·天))>黄叶榕(7.86 g/(m2·天))>红桑(7.54 g/(m2·天))>叶子花(7.11 g/(m2·天))>朱槿(6.79 g/(m2·天))>九里香(6.53 g/(m2·天))>米仔兰(6.48 g/(m2·天))>鹅掌藤(6.05 g/(m2·天))>含笑花(5.63 g/(m2·天))>狗牙花(5.33 g/(m2·天))>朱蕉(4.73 g/(m2·天))>变叶木(4.65 g/(m2·天))>红背桂花(4.31 g/(m2·天))>茉莉花(4.25 g/(m2·天))>江边针葵(4.23 g/(m2·天))>基及树(2.21 g/(m2·天)),为城市园林绿化树种选择提供重要参考[49];在对四川长宁毛竹林碳密度、碳储量及其空间分配格局的研究发现,毛竹林年生产量为20.28 t/hm2,年固碳量为9.43 t/hm2,相当于每年固定CO2量34.57 t/hm2,固碳能力较强[50]。

高校灌木植被碳储量调查以江南大学为例[51],其中常绿乔木、常绿灌木、落叶乔木、落叶灌木的总碳储量分别为534.504 t,120.834 t,34.839 t,40.070 t,单株碳储量平均值分别为0.041 t/株,0.045 t/株,0.0008 t/m2,0.0013 t/m2。灌木碳储量略小于乔木碳储量,但灌木碳储量总量达74.836t,常绿灌木碳储量位于0.007~0.008 t/m2;落叶灌木碳储量普遍超过0.01 t/m2,校园中灌木碳储总量不可忽视。

在城市的小区中,乔灌木的绿化是必不可少的,以周家泉小区绿化设情况为例,灌木覆盖面积不到草坪的1/6,但碳汇总量却为草坪的2倍,说明了灌木在小区固碳中也是主要力量[52]。

3 讨论

陆地生态系统最大的碳库是森林,森林生态系统对于维护生态圈的碳平衡起着决定性作用。因此准确计量森林碳汇是解决全球大气中CO2浓度含量过高的研究基础,更是解决全球碳收支计量中的关键因素。灌丛作为森林生态系统的重要组成部分,是碳储量的重要支撑,而且灌丛植被具有分布广泛、生命力强、萌生力强、生产力高、适生范围宽等乔木没有的特点,能够在很多土壤瘠薄的地区生存,继续发挥固碳的能力。可见灌木丛不仅在森林群落的组成及区域生态稳定中占有一席之地,而且在固碳方面也有重要作用。所以精确统计在全球气候变化的影响下我国灌丛分布面积和地区的消长,不仅对正确评价中国陆地生态系统的碳储量和碳交换具有重要的影响,还为全世界的碳储研究提供了技术支撑。

在灌木碳储量的计算方法中可以看出,不同的测算方法均有不同的优劣势力,所以将不同的碳储量测算方法系统的结合起来,能正确的估算灌丛碳汇量,从而提高估算精度,也可以通过不断进步的技术手段与数理方法结合起来,使得碳汇的测算更加科学合理。灌丛生态系统是一个复杂且庞大的动态系统,且在城市建设中,大量的灌丛植被参与到社区、校园、城区绿化中,因此在测算中应该重视生态系统的内部联系及碳汇数据时空转换等,建立一个完善的长期的连续观测系统,更为直观精确的监测碳汇的动态变化,为中国生态系统碳储量提供合理的参数和数据分析基础。

随着林业新业态的发展,森林生态系统的碳汇功能研究开展时间较长,已经具有一定基础,而城市园林灌丛绿地生态系统碳汇计量及其研究还缺乏科学的方法和系统的平台,城市森林绿地作为以植物生态为基础,并兼顾游憩等功能的有机体,其碳汇价值巨大。湖南省林业厅在国家林业局批复的第一个城市森林生态定位站——湖南长株潭城市群森林生态系统定位观测研究站的基础上,在湖南省森林植物园成立湖南省城市森林研究中心,将借鉴森林生态系统碳汇研究方法,加大灌丛植被和城市园林绿地碳储量的长期研究,以其为该领域研究提基础数据和重要科技支撑。

[1] 侯学煜,中华人民共和国植被图[M]. 北京:中国地图出版社, 1982.

[2] 胡会峰,王志恒,刘国华,等.中国主要灌丛植被碳储量[J].植物生态学报,2006,30(4):539-544.

[3] 向艳辉.万峰山自然保护区灌木林特点及保护开发意见[J].林业调查规划,2004,29(2):57-60.

[4] 李亚男,虞晓凡,许中旗,等.冀北山地2种典型灌丛的碳密度特征[J]. 林业科学,2014,50(6):28-33.

[5] 于佳,陈宏伟,闫红伟.沈阳市常用园林植物碳汇功能研究[J].中南林业科技大学学报,2015,35(8):94-97.

[6] 王晓辉.论发展灌木林在林业生态建设中的作用[J].科技信息,2010,25:818.

[7] 刘国华,傅伯杰,方精云.中国森林碳动态及其对全球碳平衡的贡献[J].生态学报,2000,24(5):733-740.

[8] 周玉荣,于振良,赵士洞.我国主要森林生态系统碳贮量和碳平衡[J].植物生态学报,2000,24(5):518-522.

[9] 王效科,冯宗炜,欧阳志云.中国森林生态系统的植物碳储量和碳密度研究[J].应用生态学报,2001,12( 1),13-16.

[10] 赵敏,周广胜.中国森林生态系统的植物碳贮量及其影响因子分析[J].地理科学,2004,24(1):50-54.

[11] Ni J.Carbon storage in grasslands of China[J].Journal of Arid Environments, 2002,50,205-218.

[12] Ni J.Forage yield based carbon storage in grasslands of China[J]. Climatic Change, 2004,67:237- 246.

[13] 王孝康,侯晓巍.我国的特殊灌木林资源[J].林业资源管理, 2014(Z1):13-16.

[14] 付达夫.西藏自治区灌木林碳储量估算[J].中南林业调查规划,2014,33(4):4-7.

[15] 魏韬书,白媛媛.内蒙古灌木林的价值分析[J].内蒙古科技与经济,2016,5(9):52-56.

[16] 李欣,郑广芬,陈晓光,等.宁夏灌木碳储量及其价值估算初探[J].宁夏工程技术,2014,13(2),:189-192.

[17] 巩文,巩垠熙,奚存娃,等.甘肃省灌木林资源碳储量估算及预测[J].林业资源管理,2014,6(3):87-90.

[18] 李明军,杜明凤,喻理飞.贵州省森林植被碳储量、碳密度及其分布[J].西北林学院学报,2016,31(1):48-54,64.

[19] 吕景辉,任天忠,闫德仁.国内森林碳汇研究概述[J].内蒙古林业科技,2008,34(2):43-47.

[20] 刘存琦.灌木植物量测定技术的研究[J].草业学报,1994,3(4);61-65.

[21] 姜凤歧,卢凤勇.小叶锦鸡儿灌丛地上生物量的预测模式[J].生态学报,1982,2(2):103-110.

[22] 冯宗炜,王效科.中国森林生态系统的生物量和生产力[M].北京:科学出版社,1999.

[23] 施维林,钟宇鸣,程思娴.城市植被碳汇研究方法及进展[J].苏州科技学院学报:自然科学版,2013,30(1):59-64.

[24] 方精云.北纬中高纬度的森林碳库可能远小于目前的估算植物[J].生态学报,2000,24(5): 635-38.

[25] Dixon R K, Brown S, Houghton A, et al. Carbon pools and flux of global forest ecosystems[J]. Science,1994, 263: 185-190.

[26] Levine J S, Cofer W R, Cahoon D R,et al. Biomass Burning :A Driver f or Global Change [J] . Environmental Science and Technology, 1995, 29( 3): 120 A-125 A.

[27] 王效科,冯宗炜.中国森林生态系统中植物固定大气碳的潜力[J].生态学杂志,2000,19(4): 72-74.

[28] Anderson Dean E, Verma Shashi B, Rosenberg Norman J. Eddy correlation measu rement s of CO2, latent heat, and sensible heat fluxes over a crop surface [J]. Boundary-Layer M et eo-rology,1984,29(3):263-272.

[29] 陈家宜,范邵华,赵传峰,等.涡旋相关法测定湍流通量偏低的研究[J]. 大气科学,2006,5(3):423-432.

[30] 王文杰,祖元刚.基于涡度协方差法和生理生态法对落叶松林CO2通量的初步研究[J] . 植物生态学报,2007,31(1): 118-128.

[31] Desjardins R L. Description and evaluation of a sensible heat flux detector[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1977, 11(2):147-154.

[32] 赵文景,丁娟娟.北京地区发展林业碳汇的SWOT分析[J].中国林业经济,2011,3(2):30-32.

[33] 石小亮,张颖,韩争伟.森林碳汇计量方法研究综述—基于北京市的选择[J].林业经济,2014(11):44-49.

[34] 赵林,殷鸣放,陈晓非,等.森林碳汇研究的计量方法及研究现状综述[J].西北林学院学报, 2008,23(1): 59-63.

[35] 郑朝晖,马春霞,马江林,等.四种灌木树种固碳能力和能量转化效率分析[J].湖北农业科学,2011,50(22):4633-4635,4643.

[36] 赵灿,张宇清,秦树高,等.3种典型沙生灌木NPP及其分配格局[J].北京林业大学学报,2014,36(5):62-67.

[37] 刘涛,党小虎,刘国彬,等.黄土丘陵区3种退耕灌木林生态系统碳密度的对比研究[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2013,41(9):68-72,77.

[38] 徐永荣,王斗天,冯宗炜,等.天津滨海几种人工植被的碳汇作用研究[J].华中农业大学学报,2003,22(6):603-607.

[39] 庞宏东,王晓荣,张家来,等.湖北省不同森林类型和不同地区间林下灌木层生物量和碳密度特征[J].西北林学院学报,2014, 29(6):46-51.

[40] 王晓荣,张家来,庞宏东,等.湖北省森林生态系统碳储量及碳密度特征[J].中南林业科技大学学报,2015, 35(10):93-100.

[41] 李志刚,朱强,李健.宁夏4种灌木光合固碳能力的比较[J].草业科学,2012,29(3):352-357.

[42] 史红文,秦泉,廖建雄,等.武汉市10种优势园林植物固碳释氧能力研究[J].中南林业科技大学学报,2011,31(10):89.

[43] 马钦彦,陈遐林,王娟,等.6华北主要森林类型建群种的含碳率分析[J].北京林业大学学报,2002,24(Z1):96-100.

[44] 王迪生.基于生物量计测的北京城区园林绿地净碳储量研究[D],北京:北京林业大学,2010.

[45] 杨晓梅,程积民,孟蕾.黄上高原天然柴松林碳储量与碳密度特征[J].中国水土保持科学,2010,8(2):41-45.

[46] 贺红早,贺瑞坤,段旭,等.贵阳二环林带主要造林树种碳汇研究[J],安徽农业科学,2007.35(32):10270-10271.10293.

[47] 田勇燕,秦飞,言华,等.我国常见木本植物的含碳率[J].安徽农业科学,2011,26:16166-16169.

[48] 王立.重庆主城区常见园林树种及群落的碳汇能力研究[D].西南大学,2013:14-20.

[49] 林欣,林晨菲,刘素青,等.18种常见灌木绿化树种光合特性及固碳释氧能力分析[J].热带农业科学,2014,34(12):30-34.

[50] 张蕊,申贵仓,张旭东,等.四川长宁毛竹林碳储量与碳汇能力估测[J].生态学报,2014,34(13):3592-3601.

[51] 戴越.城市园林植被碳储量研究—以江南大学为例[J].经济师,2015(11):18-20.

[52] 赵亮,段汉明.城市居住小区的碳源—碳汇实证研究[J].环境科学与管理,2012,37(4):76-81.

Researchingmethodsandcurrentsituationofshrubberycarbonstock

WU Linshi1,2, LIAO Juyang1,2, LIU Yan1,2,NIN Yabin3, LI Gaofei1,2

(1.Hunan Research Center of Urban Forest,Hunan Forest Botanical Garden,Changsha 410114,China; 2. Hunan Chang-Zhu-Tan City Cluster National Research Station of Forest Ecosystem,Changsha 410114,China; 3.Forest Bureau of Anhua County,Anhua 413500, China)

This article summarized the potential of carbon sequestration in the shrubbery, the quantitative methods and their pros and cons of carbon sink in shrubbery, the carbon storage ,the carbon sink capacity and it’s impact on forest carbon stocks of shrubbery over the country. Explains the importance of shrubbery carbon sinks, and put forward the carbon sinks in shrub.

shrubbery; ecosystem; quantitative methods; carbon sink; carbon storage

收稿日期:2016-09-13

美丽城镇森林景观的构建技术研究与示范(201404301)

吴林世(1990-),湖南省怀化市人,硕士,主要从事生态学、植物引种与保育研究。

Q 948.1

A

1003 — 5710(2016)06 — 0093 — 08

10. 3969/j. issn. 1003 — 5710. 2016. 06. 020

(文字编校:杨 骏)