白马藏人古歌"gLu"与斯巴苯教

2016-11-17宗喀漾正冈布王万平

宗喀·漾正冈布 王万平

(兰州大学西北少数民族研究中心 甘肃兰州 730030)

白马藏人古歌"gLu"与斯巴苯教

宗喀·漾正冈布 王万平

(兰州大学西北少数民族研究中心 甘肃兰州 730030)

在汉藏边界生活的白马藏人中,现在还流传着一种藏文记为“gLu”,当地藏语方言读做“勒”或者“鲁”的古歌,这些古歌在白马山寨的人生礼仪和祭祀仪式中还被广泛演述,被白马藏人认为是他们的文化与信仰的根基。笔者在广泛搜集整理这些古歌的基础上,研究认为这些古歌与前佛教时期的斯巴苯教有着非常紧密的联系,其中表现出的基本内容和核心思想反映了斯巴苯教的“三元论”宇宙观、“三分法”的世界观和对“十三”这个数字的尊崇。这些古歌为我们了解青藏高原前佛教时期的宗教信仰,尤其是汉藏文化边境的白马藏人的深厚传统提供了非常珍贵的材料。

白马藏人;勒(鲁);斯巴苯教

引言

白马藏人是生活在今天甘川交界摩天岭周围,受汉文化影响较大,但由于地理上的孤立,保留了较多古代藏缅民族尤其是吐蕃文化传统的一个地域特色较为明显的藏人群体,1980年代以来学术界多称其为“白马藏族”。在目前的行政区划中,分属于甘肃文县、四川九寨沟县和平武县管辖,人口为17000-18000人左右①因为白马藏人和安多其他藏族交错杂居,人口调查中的数据只有藏族数量,所以一直没有白马藏族人口的官方数据,此数据根据笔者实地调查所得各乡镇数据统计。。上个世纪七八十年代,部分社会活动人士和学术爱好者提出族属重新识别的要求,才引起了学界的注意,由此形成了“氐源说”“藏源说”和“羌源说”等争论。目前这种争论还在继续。出现这种情况最重要的原因是白马藏人受藏传佛教的影响较小,和其周围笃信佛教的“典型藏族”,尤其是游牧的藏人有些区别,加上白马藏人传统文化的传承出现危机,除了平武县的“北布”和九寨沟县的“沙巴”还在念诵古代苯教藏文经书之外,目前还没有发现近现代当地文化精英有关他们自己的其他类型的历史书写。白马藏人聚居区直到现在尚无正规的藏文或汉藏文双语教育,白马藏人的文化出现严重的传承危机。

在上个世纪后半期有学者注意到白马藏人的宗教信仰与青藏高原早期极具影响的苯教有关①相关研究可参见:王家佑.白马藏人的宗教信仰[J].西藏研究,1982(2):36;李家瑞.关于苯教的几个问题[J].西南民族大学学报,1986(4):50-57;杨冬燕.(白马)藏族信仰习俗现状调查研究[J].西北民族研究,2001(3):59-83;班运翔.白马藏族朝格(SpruI Rgan)仪式研究[G]//郝苏民,西北少数民族仪式考察:傩舞、仪式、萨满、崇拜、变迁[M].北京:学苑出版社,2010:47-82;拉先.白马藏区神职人员的渊源及现状调查研究[J].中国藏学,2010(4):51-60;格桑卓玛,杨士宏,班旭东.白马藏族信仰与神灵体系的田野考察[J].中国藏学,2015(2):142-146.,但是这种认识是基于平武白马藏人念诵的经书和操演的仪轨属于苯教系统而得出的。文县和九寨沟的白马藏人已经没有了类似的宗教文本和宗教仪轨,他们除了以念诵口头的“朝哲”(祭神辞)来祭祀山神外,更多的是借用邻近汉人的具有道教性质的民间信仰和汉传佛教来实现精神层面的信仰表达,所以历史上白马藏人信仰何种宗教还没有明确的解释。

笔者多次到白马藏区旅行,尤其在2014年3月至2015年3月对白马藏人较为系统和深入的田野调查中,多次听白马藏人提起一种从古时候流传下来的歌,文县的白马藏人叫做“勒”,四川平武和九寨沟的白马藏人叫做“鲁”,对应藏文都是glu(歌)②这是因为安多藏语中很多方言元音i、u不分,所以有些方言中读若“勒”,而有些地区读法与卫藏一样,读若“鲁”。。这些通常在婚礼场域、祭祀场域和休闲场域进行展演的古歌,被白马藏人认为是他们精神与文化生活中的《诗经》,是白马藏人的《百科全书》。随着我们解读当地传世藏文文献和田野调查研究的深入,发现白马藏人的古歌中,不仅有族源与地域历史、社会生活的自我言说,而且有宗教信仰的文化表达。本文就是对这些古歌中所蕴含的与斯巴苯教或与源于斯巴苯教相关内容的初步研究的一个阶段性成果。

一、田野中的古歌及其表现的宗教

笔者在白马藏区调查时,多次听到报告人说起婚礼等仪式中有“勒”(鲁)的演述,并且认识到这些古歌在白马藏人文化建构和族群认同中的重要性。从2014年10月开始,笔者对这些白马藏人的口头传统进行调查。但是由于这些古歌是口耳相传,不同的村寨、不同的“勒贝”(glu pa)所传唱的古歌不尽相同,异文很多,为这些古歌的调查带来了很大的困难。

后来笔者了解到,铁楼乡民间艺人余林机会唱的“勒”最多,也最完整。所以笔者在2014年12月18日到2015年1月11日,用了23天的时间,对他能演述的“勒”进行采录。具体程序如下:首先由余林机进行演唱,笔者进行音像采录;同时请白马藏语记音专家班旭东进行了国际音标记音,形成国际音标的书面文本;接下来笔者和余林机、班旭东一起,对这些文本进行汉语翻译。由于这些古歌是用一种不同于现代白马藏语的古代藏语方言演唱的,演唱者余林机也不理解所有词句的内容,再加上白马藏语中后置辅音脱落等原因,同音异义的词非常多,一个词往往有多种解释,如果一个词理解错了,整个句子甚至整段都无法翻译,所以翻译过程非常艰难。在翻译过程中,余林机经常苦思冥想,以致他开玩笑说,这些“鲁”翻译完,他的头发就掉光了。我们邀请白马藏人中的知识分子班海平、班述怀、班保林、杨么妹等人来到翻译现场,大家一起对一些疑难语句进行讨论。在这个过程中,我们还请教了文县、九寨沟县其他白马村寨的“勒贝”。尽管艰难,但还是翻译出了13首古歌中的绝大部分内容。关于这些古歌的基本情况,笔者等在《白马藏人古歌调查报告》一文中进行过介绍[1],在此不再赘述。

2015年2月27日,我们在九寨沟县马家乡进行调查时,了解到该乡马香村杨汝先生也掌握了很多“勒”。由于没有安排调查的时间,所以这次没能对他所掌握的“勒”进行采录。在后来的研究中,我们发现这些“勒”确实具有非常丰富的文化内涵,极具研究价值,所以于2015年7月20日从兰州出发,前往九寨沟县马家乡,用了13天的时间,对杨汝先生掌握的“勒”进行了专门调查。这次我们还邀请甘南藏族自治州舟曲籍的兰州大学藏学博士生仇任前协助调查。由于他的家乡距离白马藏区很近,熟悉了几天之后就能听懂大部分白马藏语歌词,所以这次调查在笔者进行音像采集的同时,仇任前也记录了藏文的书面文本。最令人欣慰的是,杨汝先生不仅会唱这些“鲁”(glu),而且还能用汉语清楚地解释其中每一句的内容。所以我们和杨汝先生一起,对这些“鲁”进行了汉语翻译。后来为了使这些古歌的文本更加准确,又请班旭东前往马家乡进行了国际音标记音。这次在九寨沟县马家乡共采录到9首古歌。

目前我们共调查到白马藏人的古歌22首。我们在对这些古歌进行研究时发现,被白马藏人视为他们的文化根基的“勒”(鲁),具有以下几个方面的特点:第一,这些古歌是用一种比较古老的藏语方言演唱的;第二,这些古歌的演唱有着固定的程式,类似于猜谜,采用你问我答对唱的形式;第三,这些古歌的演唱曲调是固定的,一共有12个调子,但是目前的勒贝只能唱其中的两三个。

我们对这些古歌进行研究时还发现,白马藏人的古歌中不仅有创世神话,而且也有族源传说;不仅蕴藏着白马藏人的地方知识,而且还表现了白马藏人的古老宗教信仰。所以这些古歌被称为白马藏人的“诗经”,被认为是白马藏人文化的《百科全书》,并非言过其实。这些古歌是一种族群文化的自我表达,其中蕴含着丰富的历史、文化和社会记忆。通过这些记忆,可以重构白马藏人自我“话语体系”。这对于近现代缺乏自我书面表达的白马藏人来说,是研究他们历史、文化、社会的最佳材料,其中最有价值的是这些古歌中的宗教记忆。

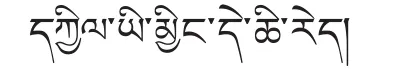

我们在马家乡马香村的杨汝先生那里采集到的一首叫做《池斯池该阿拉鲁》(tʃhɿ³¹sɿ5³tʃhɿ³¹ ŋɡɛ³5a³¹lɛ5³lu5³)的古歌,这首歌的内容是:“萨达”即土地神(白马藏语称为sa5³da³5,是藏文sa bdag的方言)一家病了,来了弟兄三人为他们治病。首先来的是老大阿拉鲁(a³¹lɛ5³lu5³,A lags glu),他唱了一天一夜的“鲁”,但是效果非常有限,土地神的病没有任何起色。接着来的是老二桑杰吹(sɔ5³dʑɛ³5tʃhue³5,sangs rgyas chos),桑杰吹跳了一天一夜的神,通过打卦等方式传达了神谕,但是治疗效果也不明显。这时老三雍仲贝(io³¹tʃo5³pe5³,gYung drung bon)来了,雍仲贝用了一天一夜的时间敲鼓诵经,最后治好了“萨达”土地神一家的病。最后,弟兄三个根据“法力”的大小重新排了顺序:

兄弟三人哪个大?

tʃhɛ³¹so5³tʃhɛ³¹ŋɡe5³su5³ʃɛ5³re³5?

老大就是雍仲贝。

tʃhɛ³¹so5³tʃhɛ³¹ŋɡe5³io³¹tʃo5³pe5³。

兄弟三人谁老二?

ndʐe³5so5³ndʐe³5ke5³su5³ʃɛ5³re³5?

老二就是桑杰吹。

ndʐe³5so5³ndʐe³5ke5³sɔ5³dʑɛ³5tʃhue³5。

兄弟三人谁老三?

tʃho³¹so5³tʃho³¹ŋɡe5³su5³ʃɛ5³re³5?

老三就是阿拉鲁。

tʃho³¹so5³tʃho³¹ŋɡe5³a³¹lɛ³¹lu5³。

在文县铁楼乡,余林机也给笔者讲了一个类似的故事,内容还是跟治病有关,只是治病的对象不是土地神,而是一个人。平武县文化馆工作人员周贤中在1980到白马乡调查时,白马藏人昂珠才礼给他讲了一个类似的故事,故事中得病的是皇上的女儿,但前去治病的还是这弟兄三个[2]。从以上情况来看,有关阿拉鲁、桑杰吹、雍仲贝治病的故事在白马藏区广泛存在,只不过有些地区是勒(glu歌)的形式,有些地区是仲(sprung故事)的形式。

从表面上看,这些歌或者故事表现的是三兄弟为土地神或人治病的事,三人治病的方法不一样:老大阿拉鲁为土地神治病的方法是唱“鲁”,结果没治好;老二桑杰吹治病的方法是跳神,但病只是有所好转;最后是老三雍仲贝,治病的方法是念经,最后把病治好了。所以兄弟三人雍仲贝变成了老大,桑杰吹还是老二,阿拉鲁变成了老三。但是我们只要进行一些分析就会发现,这些文化记忆虽然形式不同,内容也有细微的区别,但这三个人的名字对应的应该是三种宗教形式:桑杰吹是藏传佛教,雍仲贝是雍仲苯教,阿拉鲁也应该是一种宗教。

那么阿拉鲁是一种什么宗教呢?从上文所引古歌中可以知道,阿拉鲁治病的方式是唱“鲁”歌,就是说,唱歌是这种宗教的操演方式。九寨沟县马家乡流传的古歌中,有一首讲述阿拉鲁来历的歌,这首歌唱到:阿拉鲁是从河上游高高的黑山上由白额顶的马驮来的。路上电闪雷鸣,再加上鸟和虫子发出奇怪的叫声,使这匹白额顶马受到了惊吓,于是鲁书掉到河里,被冲走了或者泡烂了。现在人们传承“鲁”只能是口耳相传,没有书面文本。歌中明确说,“鲁”是从河上游的人那里传来的,那里的人“鲁”歌唱得好。根据这首歌推测,“鲁”是从西边的其他藏区传过来的,从白马藏人的居住区域来考察,他们的西部应该是现在的松潘、若尔盖、红原游牧藏区。

为了弄清阿拉鲁到底是一种什么宗教,我们查阅文献发现,阿拉鲁不只存在于白马藏区,古代青藏高原上的民众信仰生活中都有“阿拉鲁”“桑杰吹”“雍仲贝”三种宗教。这在11世纪出现的苯教文献《黑头凡人的起源》中有具体的记载:

南边的一洲叫做南赡部洲。此洲有什么?没有什么?苯教、佛教和鲁加起来三个;工艺和医药和金工业加起来六个;离散的东西收拾起来的占卜加起来七个;加上世俗真谛的大地为八。这八个都存在。[3]

文献中提到南赡部洲有苯教、佛教和鲁,“加起来三个”,这里的“苯教”应该指的是雍仲苯教,“佛教”应该指的是藏传佛教,“鲁”是和青藏高原的雍仲苯教、藏传佛教并存的一种宗教。那么这种宗教到底是什么宗教呢?文献记载都语焉不详。后来我们意识到,这个问题应该在“鲁”的内容当中去寻找答案。在对这些古歌进行深入分析之后,笔者发现这些古歌中蕴含着丰富的吐蕃前佛教观念,尤其是苯教观念,而且是斯巴苯教的观念。这些古歌是通过祭祀、婚礼或者日常闲暇场域来传播斯巴苯教思想和教义的一种方式,所以它跟桑杰吹、雍仲贝一样,是对白马藏人思想影响最大、观念影响最深的一种青藏高原原生性宗教形式。

二、白马藏人古歌中的斯巴苯教观念

我们认为“阿拉鲁”就是古老的斯巴苯教的认识,来自古歌所表达的基本内容。这些古歌至少有三个方面表现出了斯巴苯教的特征。

第一,白马藏语古歌中把宇宙分为天上、虚空和地上三部分,这来自于斯巴苯教“三界论”的宇宙观。

在古歌《什白谷晒》(srid pa dgu bshad,世间全说)中,有一段歌词把世界分为三个部分:上面的天、中间的虚空和下面的地:

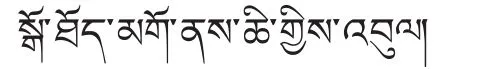

天上走的是什么?

Nɛ³¹ŋɡə5³ndʑe³¹pe5³tʃhɐ5³so³¹re³5?

天上走的是火灾。

Nɛ³¹ŋɡə5³ndʑe³¹pe5³ȵɛ³5dʐɛ³5re³5。

虚空走的是什么?

pa³¹na5³ndʑe³¹pe5³tʃhɐ5³so³¹re³5?

虚空走的是风灾。

pa³¹na5³ndʑe³¹pe5³lo³5dʐɛ³5re³5。

地上走的是什么?

sɛ³5uə5³ndʑe³¹pe5³tʃhɐ5³so³¹re³5?

地上走的是水灾。

sɛ³5uə5³ndʑe³¹pe5³tʃhuɐ³5dʐɛ³5re³5。

在这首古歌中,白马藏人把自然灾害分为火灾、风灾和水灾三种,它们分别来自天上、虚空、地上。也就是说,白马藏人是把宇宙分为三部分的,这跟远古时期青藏高原上广泛传播的斯巴苯教(原始苯教)的观念完全一致。斯巴苯教就是把世界分为三部分,即天界、虚空界和地界,藏语分别称为nam mkhav或dmu(天界)、bar snang(中空)及sa vog(地下)。众所周知,古代苯教把世界分为天、地、地下三部分,天上住着天神与神人,地上住着人与动物,地下住着生活于水里(湖、河和井等)、岩石间、树木丛林中之精灵“鲁”(klu),有时“鲁”移住于地上的岩石、森林、冰川上。这种说法也出现在《格萨尔》中:“上界是天神住所,它的主宰是白梵天王;中界是念神的住所,其主宰是格卓念波;下界是‘鲁’(klu)族的住处,其主宰是顶宝龙王。”[4]白马古歌也认为世间存在天神、念神、鲁神三种神灵,在古歌中的表述为:天上的天神(Nɛ³¹ŋɡə5³lɛ³5)、中间的念神(Pa³¹na5³ȵɛ³¹)、地下的鲁神(Sɛ³¹ʐe³5lu³5);这与世续苯教中天上为神界(lha)、中空为“念”界(gnyan)、地下为鲁界(klu)的说法完全一致。

在古歌《阿颇董晒》(a5³pu³¹do³5ʃe5³,A spao ldong bshad阿颇董的来历)中,有这样的内容:

阿颇董有三女儿,

a³¹pu5³do³5po³5so³¹re³5,

老大名字叫什么?

Tʃhɛ5³ie³¹ȵi³5tɐ³¹tʃhɐ5³dzɐ³5?

老二名字叫什么?

Ndʐə5³ie³¹ȵi³5tɐ³¹tʃhɐ5³dzɐ³5?

老三名字叫什么?

Tʃho5³ie³¹ȵi³5tɐ³¹tʃhɐ5³dzɐ³5?

老大叫囊格姆,

Tʃhɛ5³ie³¹ȵi³5tɐ³¹nɔ³5ɡɐ²4¹mɛ³¹,

老二叫露格美,

ndʐə5³ie³¹ȵi³5tɐ³¹lo5³ɡɐ²4¹mɛ³¹,

老三叫赛格美。

Tʃho5³ie³¹ȵi³5tɐ³¹ʃɛ5³ɡɐ²4¹mɛ³¹。

阿颇董的这三个女儿都是神灵,分别叫做囊格美、露格美、赛格美,也就是天门母、风门母、地门母,分别掌管着上面的天门、虚空的风门、下面的地门。这三个神灵应该是最早的天神、念神和鲁神的代表。白马藏人祭神时不仅要直接呼请三位神灵,而且经常用老虎、鹏鸟、蛇三种动物来指代这三种神灵。在古歌《格晒》(ɡe²4¹ʃe5³,sgo bshad屋门歌)中,有这样的内容:

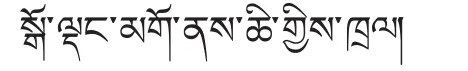

门楣上面雕什么?

ɡɐ²4¹ŋɡe5³khɐ³¹nɛ5³tʃhɐ5³tʃɿ³¹mbɔ³5?

门框上面雕什么?

ɡɐ²4¹ndʑɔ³5khɐ³¹nɛ5³tʃhɐ5³tʃɿ³¹tʃha5³?

门槛上面雕什么?

ɡuə²4¹lɛ5³vɛ³¹le³¹tʃhɐ5³tʃɿ³¹ndʑi³5?

门楣上面雕老虎,

ɡə²4¹ŋɡə5³khɐ³¹nɛ5³ta5³tʃɿ³¹mbɔ³¹,

门框上面雕大鹏,

ɡɐ²4¹ndʑɔ³5khɐ³¹nɛ5³tɕho5³tʃɿ³¹tʃha³¹,

门槛上面雕蛇。

ɡuə²4¹lɛ5³vɛ³¹le³¹rɿ³¹tʃɿ³¹ndʑi³¹。

他们把老虎、大鹏、蛇雕刻在自家的门上,分别代表着天神、念神和鲁神,以此来表达对这些神灵的崇拜,祈求这些神灵保佑自家的平安和家人的健康。在结婚时念诵《超威得》邀请神灵参加婚礼、护佑新人,也是用虎、鹏和蛇来代表神灵的:

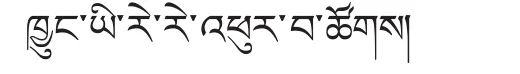

今天天上,

Te³¹re5³nɛ³¹ŋɡə³5,

是老虎就吼着来,

ta5³ie³¹re³5rɛ³¹ŋɛ³5vu³¹tʃhu³¹,

是鹏鸟就飞着来,

Tɕho5³ie³¹re³5rɛ³¹mbə³5vu³¹tʃhu³¹,

是蛇就游着来。

Rɿ³5ie³¹re³5rɛ³¹ndʑi³5vu³¹tʃhu³¹。

这种用三种动物来代表天神、念神、鲁神的观念,就是来自斯巴苯教。斯巴苯教中主要有五种神:天神(lha)、念神(gnyan)、夺神(gtod)、土神(sa bdag)、鲁神(klu)。一般来说,gnyan与sa bdag也合称sa gnyan,空间神gtod也可能与lha合并,所以这些神灵可以分为三类:nam gi lha(天上之天神);bar kyi gnyan(中间的年神);sa gi klu(地下之鲁神)。这三种神在人们的观念中又与三种动物对应:天神(lha)对应的是老虎(stag),念神(gnyan)对应的是琼鸟(khyung),鲁神(klu)对应的是蛇①参见印地安纳大学已故霍夫曼教授(Prof Helmut Hoffman)等著《西藏手册》(Tibet:A Handbook)第7章“西藏宗教”苯教部分(101-105页);出生成长于甘南迭部藏区苯教世家的兰州大学阿旺嘉措副教授,对解读白马藏人的苯教神灵体系也提供了重要帮助。。由于人类生活的空间主要是在天地之间,所以跟人类关系最密切的是代表念神的琼,这种鸟在神话传说中是由多种动物组合而成的,如它长着牦牛角、鹰爪、蝙蝠的翅膀等等,类似于汉地的凤凰。白马藏区由于受邻近汉文化的影响,他们将“khyung”(学术界一般汉译为“鹏”或音译为“琼”“穹”“群”等)用汉语表达为“凤凰”。在《格萨尔王传》中,将“khyung”即鹏作为天地之间的最大神灵来描绘:

大鹏上喙蓝而往下包,因而虚空蓝而向下扣;下喙形成灰白色,因而大地灰白而广阔;双眼红而向上翘,因而日月悬挂于高空。[5]

白马藏人的古歌中大量出现用老虎、大鹏、蛇来指代天神、念神、鲁神的现象,就是斯巴苯教在白马藏区遗存的最有力证明。

第二,白马古歌把万物分为黑色、白色、花色三大类,这来自苯教的“三元论”世界观。

在白马藏人的古歌中,不仅宇宙由三部分组成,世界上的事物都可以分成三大类,所以形成了三元论的世界观。这种三元论最主要的表现,就是把万事万物分为“黑”“白”“花”三种颜色,这里的“花”指除去黑白两色之外的其他所有颜色。这种观念在白马藏人的古歌中有大量的表现,在文县的《什白谷晒》中,把鸡分为“白鸡黑鸡和花鸡三种”(ɕɛ³¹ka5³ɕɛ³¹na5³ɕɛ³¹se³5so³¹,bya dkar bya nag bya ser gsum),把猪分为“白猪黑猪和花猪三种”(Pha³¹ka5³pha³¹na5³pha³¹se³5so³¹phag dkar phag ngag phag ser gsum)的内容,很明显具有三分法的特点。

这种对世间万物的分类方法,也渗透到白马藏人的日常生活之中。焦虎三研究也证实,“红色、黑色与白色,构成了白马人服饰的‘三原色’。”[6]王艳通过调查注意到同样的特点:“在盛大的民族传统节日中,白马人在身上佩戴红色饰物,意味着神灵已降其身,保佑他事事平安。白马腰带就是白马人喜欢红色的典型代表。黑色在白马人的服饰中应用得也比较多,它总是与庄重、高贵、财富联系在一起,老人和男子喜欢用黑色来装饰自己,显示出自己庄重、沉稳、智慧的一面。”[7]汪丹在调查中也发现:“白马藏人使用频率最高的颜色词是黑色、白色、红色与花绿绿。”[8]他认为,这种现象是白马藏人社会文化的一种“文法”,背后隐含着他们对世界万物的认知逻辑。

把世界万物分为“黑”“白”“花”的认知观念,也来源于斯巴苯教早已形成的三分法思想。比如说苯教创世神话认为,世界上最早出现的是三个蛋:白蛋、黑蛋、蓝蛋,其中白蛋生成了神,黑蛋生成了鬼,蓝蛋生成了人。石泰安在格萨尔王史诗《汉地之章》(rgya levu)中也发现了这样的表述:

两只鸟生了十八只蛋,分成了三组,各为六个(白色、黄色和蓝色)。这些蛋都是由上部天神(lha,白色的)、中部神(gnyan,黄色的,也就是指人类)和地下“鲁”神(klu,蓝色的)中的铁匠们锻造而成。中部神的六个蛋产生了人类,尤其是西藏“矮人六氏族”(bod mivu gdong drug)。[9]

在《格萨尔王传》的《嘉岭传奇》中也有这样的表述:

什巴形成有父亲,什巴形成有母亲。沟脑飞出一只鸟,什巴太初是它名;沟口飞出一只鸟,什巴无极是它名。太初无极造鸟窝,生下十八颗鸟蛋。……三颗螺卵去上界,上方神界形成做基础;三颗金卵去中界,中空念界形成做基础;三颗松石卵滚下方,下部龙界形成做基础;六颗鸟卵滚人间,形成藏人六大族。[10]

这些蛋的颜色为白色、黄色、蓝色,虽然与白马藏人的白色、花色、黑色不完全一致,但黄色本身是花色的一种,黑色与蓝色有时候也没有很大的区别。苯教经典常采用这种三分法,如《十万白龙经》《十万黑龙经》《十万花龙经》等,表现出苯教认识世界采用的三分法的原则。所以我们可以肯定地说,白马藏人古歌中对万物的三分法也是来源于斯巴苯教对万物的认知观念。

第三,白马古歌中“十三”被作为一个神圣数字,这也来自斯巴苯教的观念。

白马古歌中经常提到“十三”,比如白马藏人认为古歌有十二首,加上开头的《勒开照》(Lɐ³5khɛ³¹ndʐɔ5³,glu sgo vbyed勒开头)刚好是十三首;白马藏人认为各种神灵都有十三个,在结婚时请神的《超威得》中说,请的“老虎是十三个”(Ta³¹me5³ndɐ5³tʃuɐ³¹so5³re³5,stag ma de bcu gsum red);“凤凰是十三个”(ɕɛ³¹ŋɡue³5ndɐ5³tʃuɐ³¹so5³re³5,bya rgod de bcu gsum red),“红狗是十三个”(ɛ5³mɛ³5dʑi²4¹rɛ³¹tʃuɐ³¹so5³re³5,khyi dmar di bcu gsum red);其实是指请来所有的天神、念神和鲁神。这里的十三,既表示全部,也代表着吉祥。

众所周知,在藏族的观念中,十三不仅代表全部,而且也是苯教中的一个吉祥数字,很多藏文文献证明了这一点。在斯巴苯教的祭祀仪式中,只能把牲口胴体分割成十二块,加上头共十三块,多了少了都不行;在吐蕃特的苯教神话中,天被描绘为由十三层组成,在史诗《阿尼格萨尔》中各种事物都要有十三种:

红皮的香柏作主料,筑起十三座煨桑坛,战神的业旗作主旗,吉祥的旗树十三面。多闻的披风为主体,十三种招福要健全。具有福德的大头领,弥饮伦珠他作主演。共庆吉祥的舞蹈场,一共要围绕十三圈。具有福德女眷中,嘉洛嘎萨为主唱。祈请发愿之歌曲,一共要唱十三章。冰糖红糖为主体,素食要摆十三盘。藏土定有妤征兆,岭地势力必扩展。[11]

《格萨尔王传》中有着深厚的苯教等吐蕃原始文化基础,所以对“十三”这个数字的尊崇也应该来自苯教。我们注意到在被称为“古藏医残卷”S. T.756的敦煌出土古藏文写卷和P.T.1057的古藏医写卷、《东北藏古代民间文学》(Ancient Folk Literature from North-Eastern Tibet)中提到的民间故事、《格萨尔王传》中的相关数字等说明十三在藏族文化中的重要性;另外我们还注意到早在吐蕃时期有王室十三大神(rja'i mgul lha bcu glum)和十三战神(dgra lha wer ma bcu glum);藏区的插箭祭祀的山神拉孜一般由十三个小拉孜组成;吐蕃人的山神体系以“十三”为一组,藏地随处可见的大小佛塔一般均为十三层;布达拉宫包括红宫和白宫共十三层;都兰M1号墓陪葬沟西侧有十三个圆形动物陪葬坑等现象。这些材料都证明在吐蕃文化中,“十三作为一个神秘的吉祥数字”“体现了十三作为‘吉祥、成熟、尊贵’的象征”[12]。根据这些文献、考古和民俗资料,笔者认为,藏族对“十三”的尊崇是源于苯教为主的吐蕃前佛教土著宗教对宇宙的认识。

白马藏人也对“十三”这个数非常崇拜,比如在古歌《尼知晒白》(太阳歌)中认为“天上有十三个太阳”,婚礼歌《寿谷》中有一部分是“十三吉祥歌”,九寨沟罗依乡跳“㑇舞”是十三段,等等。这些材料都反映了白马藏人的观念当中,“十三”是一个神圣、尊贵、吉祥的数字。而这种观念,也应该来自斯巴苯教。

此外,从白马古歌中认为火塘有火神、柱头有柱神、房屋有宅神、门上有门神可以看出,白马藏人的神灵体系与青藏高原斯巴苯教的“万物有灵”观念是完全一致的。

综合以上分析,白马藏人古歌中表达的最基础的信仰是苯教为主的吐蕃土著宗教,没有或很少受到佛教的影响。这种宗教的观念和教义通过人们喜闻乐见的唱歌的方式表现出来,对普通民众来说非常便于接受。所以我们可以确定,曾经在白马藏人的生活中产生过重要影响的“阿拉鲁”就是斯巴苯教。白马藏人的古歌,就是青藏高原上“阿拉鲁”这种现在被称为斯巴苯教的文化遗存。

三、结论

白马藏人的古歌与斯巴苯教有着非常紧密的联系,其中表现出的基本内容和核心思想反映了斯巴苯教的“三元论”宇宙观和“三分法”的世界观,后来的雍仲苯教对世界的认识转变为黑/白、光明/黑暗、善/恶对立的“二元论”和“二分法”,这是受到佛教的影响而产生的变化。另外,在古歌中表现的对“十三”这个数字的尊崇,也是斯巴苯教等吐蕃古老传统中的一个重要观念。白马藏人古歌推测应为采用民众喜闻乐见的方式来表达斯巴苯教教义,传播斯巴苯教思想,这为我们了解青藏高原古老的宗教信仰提供了难得的材料。

宗教信仰作为族群或地域文化的核心,不仅具有文化构建、族群或地域认同和社会整合的功能,而且承载了族群和特定地域历史的很多信息。白马藏人古歌中的斯巴苯教信仰,为我们提供了研究这个“藏区边地”历史的有力证据。尤其值得强调的是,公元10世纪后,其他藏区逐渐被藏传佛教所覆盖,在其强大冲击下,青藏高原上原生的斯巴苯教逐渐演变为制度化的雍仲苯教,几乎成了藏传佛教的一个支派。目前的调查显示,除了在藏南的珞域、门域,东部的纳西族以及嘉绒藏区[13]和白水江上游的迭部、舟曲和若尔盖等藏区[14]尚有遗存外,在其他藏区已经几近绝迹。所以这种保留了很多原始苯教观念和形式的古歌,就成为我们研究斯巴苯教等吐蕃前佛教时期的宗教和信仰弥足珍贵的一手资料,具有文化史上“活化石”的价值。和其他许多地方比较,一定程度上白马藏人保留了一些更古老的古代吐蕃,甚至吐蕃前青藏高原藏缅语族的古老文化传统。

[1]王万平,班旭东.白马藏人古歌调查报告[J].西北民族大学学报,2015(4).

[2]四川省平武县民间文学三集成编委会.平武民间故事集[G].内部资料,1986:125-127.

[3](韩)金东柱.苯教古文献《黑头凡人的起源》之汉译及其研究[D].北京:中央民族大学,2011:106.

[4]格萨尔王传·汉与岭之部(藏文版)[M].北京:中国民间文艺出版社,1982:174.

[5][10]格萨尔王传·汉岭传奇(藏文版)[M].拉萨:西藏人民出版社,1985:171,171.

[6]焦虎三.白马服饰图纹的特点与底层结构[G]//古元章,张金生,邱雷生,毛树林.首届中国白马人民俗文化论文集.兰州:甘肃人民出版社,2013:317.

[7]王艳.从白马人服饰透视白马文化的内涵[G]//陇南白马人民俗文化研究论文卷.邱正保,等.兰州:甘肃人民出版社,2009:230.

[8]汪丹.解读灵动的色彩表达:白马藏族社会文化文法的审美视角[J].开放时代,2013(6):209-220.

[9](法)石泰安.汉藏走廊古部族[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,2013(1):28.

[11]王兴先.格萨尔文库(第一卷)[M].兰州:甘肃民族出版社,1996:13.

[12]宗喀·漾正冈布(Yongdrol Tsongkha),拉毛吉,端智.七(bdun)、九(dgu)与十三(bcu gsum)——神秘的吐蕃墓数字文化[J].敦煌学辑刊,2012(1).

[13]格勒.西藏传统社会中的宗教信仰[G]//多杰才旦.西藏封建农奴制社会形态.北京:中国藏学出版社,1996:321-334.

[14]阿旺嘉措.甘南苯教历史与文化[M].北京:中国藏学出版社,2013:85.

The Ancient Folk Song"gLu"among the Baima Tibetans and the Srid-pa Bon Religon

Yongdrol Tsongka WANG Wan-ping

(Center For Studies of Ethnic Minorities in Northwest China of Lanzhou University,Lanzhou,Gansu 730030)

Baima Tibetans live in the Tibetan area of Sino-Tibetan Borderlands in Sichuan and Gansu.Their ancient folk songs called"gLu"still popular there.These songs are sung on the life rites and religious sacrifice ceremonies by Baima Tibetans in their mountainous villages.Baima Tibetans believe that the songs are the foundation of their culture and beliefs.Based on a research of a large collection of the ancient songs,this paper points out that these ancient songs have a very close connection with the ancient Bon religion,as the basic content and core idea of the songs reflect the world view of Srid-pa Bon and its worship or preference of the number 13.The ancient songs are very precious material for us to understand ancient religious beliefs of the people on the Tibetan plateau who have been less influenced by Buddhism and Buddhist culture.

Baima Tibetans;gLu;Srid-pa Bon Religion

10.16249/j.cnki.1005-5738.2016.03.002

K281/288

A

1005-5738(2016)03-008-008

2016-06-13

2011年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“世界民族概论”(项目号:11JJD850009),2015年度国家社会科学基金重大项目“藏蒙医学历史与现状调查研究”(项目号:15ZDB116)阶段性成果。

宗喀·漾正冈布,男,藏族,青海湟中人,兰州大学历史文化学院和教育部人文社科重点研究基地兰州大学西北少数民族研究中心教授,博士生导师,兰州大学藏缅-阿尔泰研究所所长,美国印第安纳大学人类学系研究员,主要研究方向为藏学。

[责任编辑:蔡秀清]