“书”与“写”的历时演变与替代

2016-11-16舒文琪

舒文琪

(湖北大学 文学院,湖北 武汉 430000)

“书”与“写”的历时演变与替代

舒文琪

(湖北大学 文学院,湖北 武汉 430000)

在词汇的发展演变中,因为常用词的古今差别较大,不利于人们阅读古书,所以,通常以常用词作为研究的重点。本文即从几个方面来说明“书”和“写”的发展演变情况。一是“书”的发展演变,二是“写”的发展演变,三是“书”“写”的发展演变与替代关系,四是“书”“写”合流的情况。

书;写;发展演变;原因分析

在王力、蒋绍愚、张永言、李宗江等学者的带领下,常用词研究已经取得了很大的成就。关于常用词“书”“写”的发展演变与替代关系,前人也做了一些研究。任学良(1987:167-168)认为西汉已有双音词“缮写”,与现代完全相同[1]。汪维辉(2000:248)认为“书写”的“写”始见于秦,在东汉魏晋南北朝“写”接替了“书”的“抄写”义,同时泛指“书写”的“写”也开始出现[2]。王凤阳(1993:706)认为执笔作字的行为古代叫做“书”,叫“写”是宋代以后的事[3]。但汪维辉(2000:246)认为“写字”叫“写”的时代恐怕还应提前[2]。综上所述,前人已经探讨“书”与“写”词义演变及替代的一些情况,但大多数的研究都将重点放在了“写”上,对于“书”的研究分析不够透彻,同时,对于“书”“写”的词义演变及替换的研究没有一个系统性。因此,在这些优秀的学者已经做出了很大成就的基础上,笔者初出茅庐,尝试着对“书”和“写”的词义演变做进一步研究。本文的语料检索工具为北京大学语料库(简称CCL)。

一、“书”的发展演变

就目前的甲骨文研究而言,没有发现“书”的甲骨文字形。《汉语大字典》[4]中收入最早的是《颂簋》中的金文字形。《说文解字》[5]中收入“书”的篆书字形,《说文解字注》:“书,箸也。以叠韵释之也。叙目曰:箸于竹帛谓之书。书者,如也。箸于竹帛。非笔末由矣。从聿者声。”[6]由此可见,“书”的本义为“书写、记录、记载”。

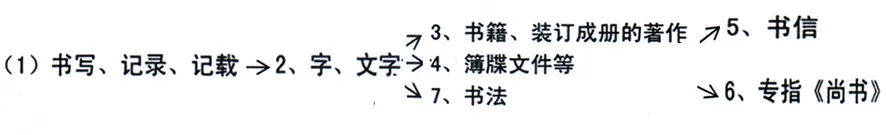

我们以《汉语大字典》为依据,列举了“书”的几个主要义项:①书写、记录、记载;②书籍、装订成册的著作;③《尚书》的简称;④簿牒文件等;⑤书信。

(一)先秦时期

“书”的本义是“书写、记录、记载”,如《论语·卫灵公》:“子张书诸绅。”先秦时期,“书”可以解释为“书籍、装订成册的著作”,如《论语·先进》:“子路曰:‘有民人焉,有社稷焉。何必读书,然後为学?’”“书”可以解释为“《尚书》的简称”,如《论语·述而》:“子所雅言:《诗》《书》、执礼,皆雅言也。”“书”可以解释为“簿牒文件等”,如《吕氏春秋·诚廉》:“为三书,同辞,血之以牲,埋一于四内,皆以一归。”“书”可以解释为“书信”,如《左传·昭公五年》:“杜泄曰:‘夫子唯不欲毁也,故盟诸僖闳,诅诸五父之衢。’受其书而投之,帅士而哭之。”“书”可以解释为“字、文字”,如《吕氏春秋·君守篇》:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶。”

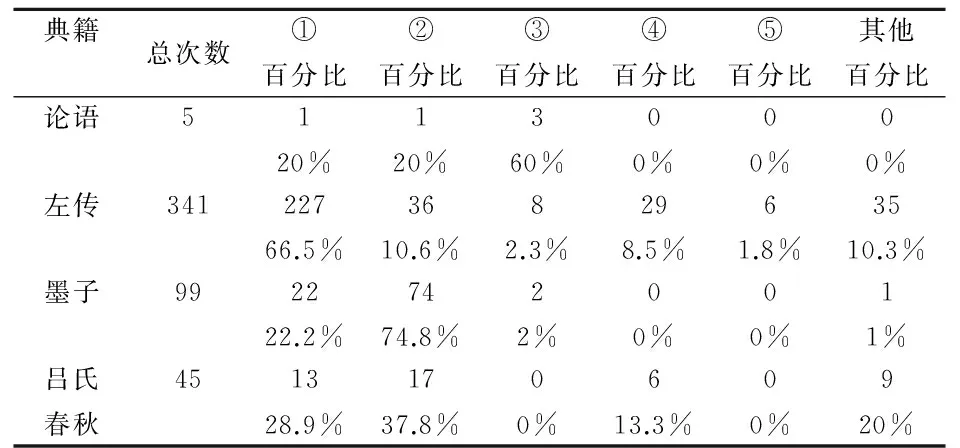

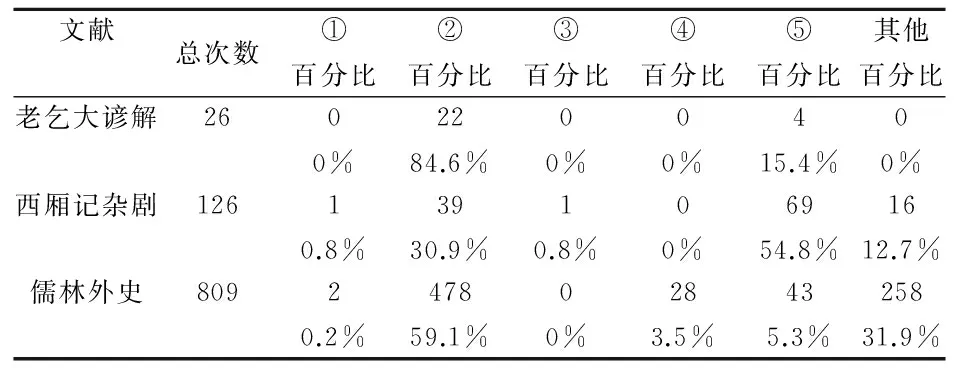

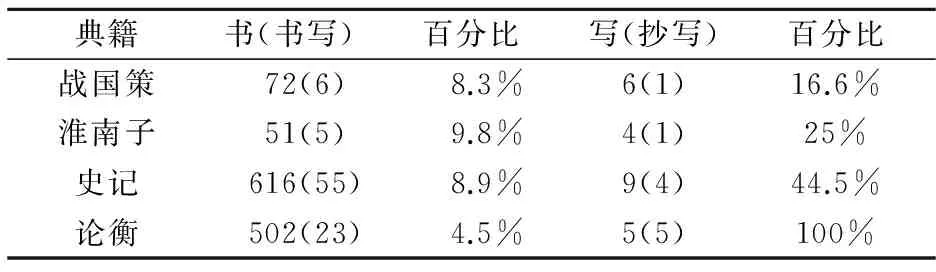

根据语料检索,列出如表1:

表1

由此可见,先秦时期,书的主要义项是本义“书写、记录、记载”和引申义“书籍、装订成册的著作”。汪维辉(2000:237)认为:“‘书’的义域较宽,凡是写字、记录、续写、抄写等都可以叫‘书’。在西汉以前,有关书写的动作大都统称为‘书’”[2]。

(二)两汉时期

两汉时期,“书”也有先秦时期的几个义项。“书”解释为“书写、记录、记载”,如《战国策·齐策三》:“因书门版曰:‘有能扬文之名,止文之过,私得宝于外者,疾入谏!’”

“书”解释为“书籍、装订成册的著作”,如《史记·张丞相列传》:“其人少时好读书,明于诗、论语。”“书”解释为“《尚书》的简称”,如《淮南子·泛论训》:“诵先王之《诗》《书》,不若闻得其言;闻得其言,不若得其所以言。”“书”解释为“簿牒文件等”,如《史记·秦始皇本纪》:“大索,逐客,李斯上书说,乃止逐客令。”“书”解释为“书信”,如《史记·越王勾践世家》:“朱公不得已而遣长子,为一封书遗故所善庄生。”“书”解释为“一种文体名”,如《淮南子·要略》:“故著书二十篇,则天地之理究矣,人间之事接矣,帝王之道备矣。”

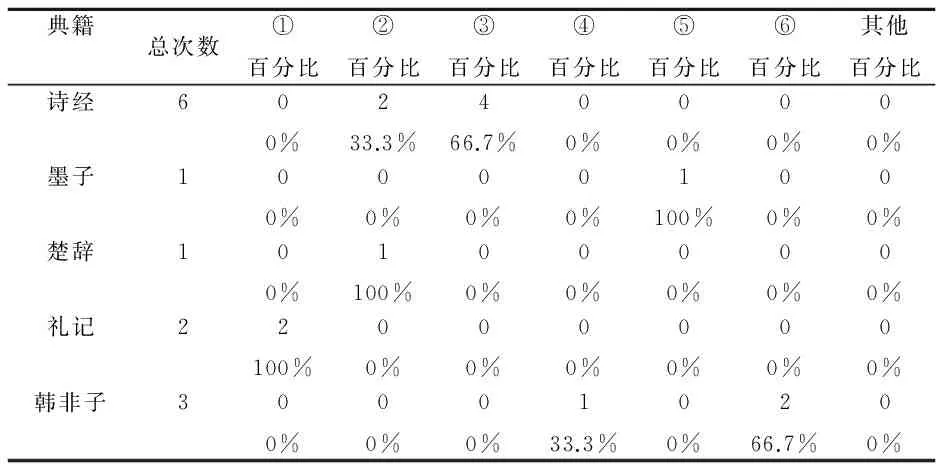

根据语料检索,列出如表2:

表2

汪维辉(2000:239):“‘写’的‘抄写’义在东汉魏晋南北朝时期使用渐广,原来由‘书’兼任的这个义位卸给了“写”,‘书’慢慢就减少了这样的用法。”[2]图表中“书”的使用次数逐渐减少也证明了这一说法的可靠性。而引申义“书籍、装订成册的著作”这个义项的使用越来越频繁,逐渐发展“书”的基本义项。

(三)魏晋南北朝时期

由于篇幅有限,这里就不具体举例说明了。在这个时期除了常见的几个义项外,还出现了“书法”这个义项。据统计,在《世说新语》这部典籍中共出现了7次。如《世说新语·巧艺》:“会善书。学荀手迹,作书与母取剑,仍窃去不还。”

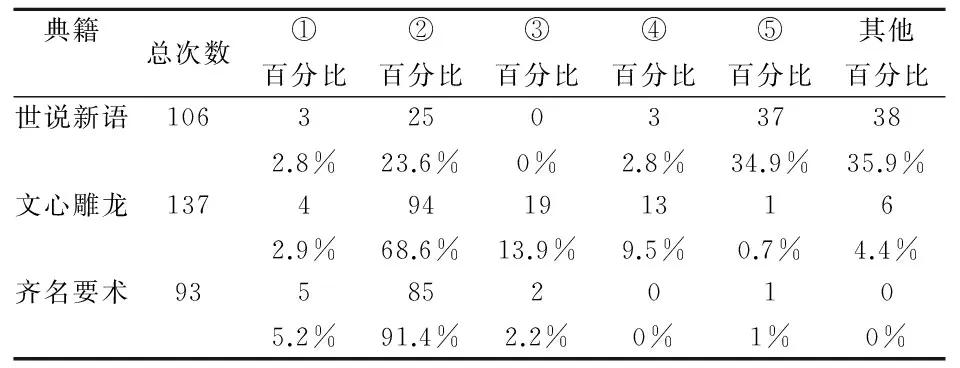

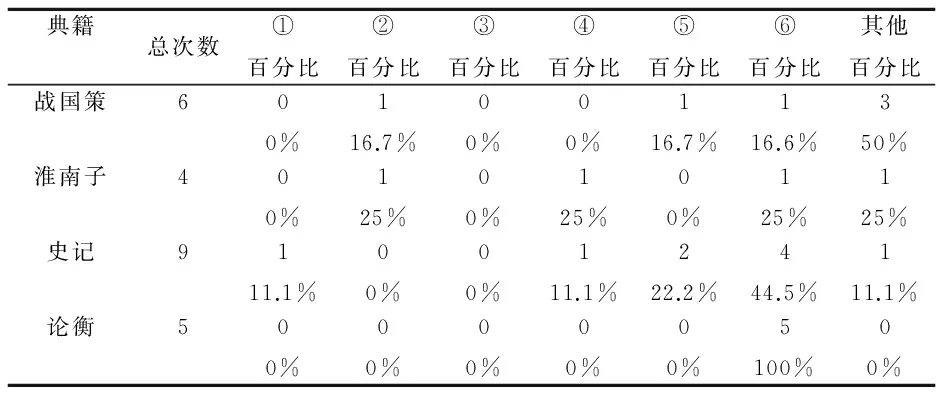

根据语料检索,列出如表3:

表3

如表3所示,这一时期表“书写”的“书”明显减少,而表“书籍”的“书”逐渐增长。同时,“书信”“书法”等义项的使用也越来越普遍。由此可见,“书”的意义正在慢慢发生迁移和变化。

(四)唐宋时期

根据语料检索,列出如表4:

表4

王凤阳(1993:706):“执笔作字的行为叫做‘书’(書),叫‘写’(寫)是宋代以后的事。宋代写字已经不说‘书’而说‘写’了,但在当时,这是被文人学士们所嘲笑的。”[3]所以,虽然宋朝已经有了‘写字’的书法,但在文献中人们还是用“书”来表示“书写”义。可能由于这一时期的文献多记载佛禅宗教事务,所以,表“书写”的“书”使用次数略微增长,多以“书符”或“书一道符”的形式出现。

(五)元明清时期

根据语料检索,列出如表5:

表5

如表5所示,在元明清时期的这几部文献中,“书”作为“书写”义仅出现了三次。如下:

1)《西厢记杂剧·第二本》:“张珙再拜,二月十六日书。”

2)《儒林外史·第十八回》:“匡超人举眼,看见中间御书匾额‘中朝柱石’四个字,两边楠木椅子。”

3)《儒林外史·第二十三回》:“刻下仪征王汉策舍亲令堂太亲母七十大寿,欲求先生做寿文一篇,并求大笔书写,望即命驾往伊处。”

二、“写”的发展演变

从目前的研究看,没有发现“写”的甲骨文字体。《汉语大字典》[4]中收入最早的是“书”的石鼓文字形,《说文解字》中收入“书”的篆书字形。《说文解字》:“寫,置物也。从宀,舄聲。”[5]由此可见,“寫”的本义是“移置、输送。”

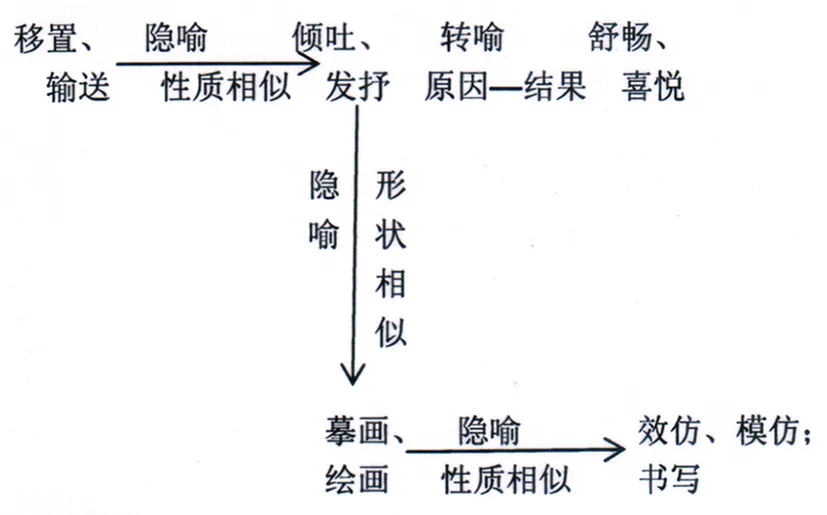

我们以《汉语大词典》为依据[7],列举了“书”的几个主要义项:①移置、输送;②倾吐、发抒;③舒畅、喜悦;④效仿、仿效;⑤摹画、绘画;⑥抄写、书写。

(一)先秦时期

“写”的本义是“移置、输送”,如《礼记·曲礼上》:“御食于君,君赐余,器之溉者不写,其余皆写。”先秦时期,“写”可以解释为“倾吐、发抒”,如《诗·邶风·泉水》:“驾言出游,以写我忧。”“写”可以解释为“舒畅、喜悦”,如:《诗·小雅·蓼萧》:“既见君子,我心写兮。”“写”可以解释为“效仿、仿效”,如《韩非子·外储说左上》:“郑县人得车厄也,卫人佐弋也,卜子妻写弊裤也,而其少者侍长者饮也。”“写”可以解释为“摹画、绘画”,如《墨子·经说上》:“圆,规写交也。”“写”可以解释为“抄写、抄录”,如《韩非子·十过》:“因静坐抚琴而写之。”

根据语料检索,列出如表6:

表6

这里的“写”只有“抄写、抄录”的意思,而没有“书写”的意思。汪维辉(2000:238):“就目前所知,跟书写有关的‘写’字最早见于《睡虎地秦墓竹简》。‘写’当‘书写’讲,开始义域很窄,仅限于指‘抄写’这一个义位。”[2]

(二)两汉时期

两汉时期,“写”也有“移置、输送”的意思,如《史记·秦始皇本纪》:“发北山石椁,乃写蜀、荆地材皆至。”“写”也可以解释为“倾吐、发抒”,如《战国策·赵策二》:“故寡人以子之制虑,为辩足以道人,危足以持难,忠可以写意,信可以远期。”“写”可以解释为“效仿、仿效”,如《淮南子·本经训》:“天地之大可以矩表识也,星月之行可以历推得也,雷震之声可以鼓钟写也。”“写”可以解释为“摹画、绘画”,如《史记·龟策列传》:“略记其大指,不写其图。”“写”可以解释为“抄写”,如《论衡》:“若言已验尝试,人争刻写,以为珍秘。”“写”还可以解释为“泻,含有呕吐的意思”,如《淮南子·修务训》:“兵闻其猴也,据地而吐之,尽写其食。此未始知味者也。”

根据语料检索,列出如表7:

表7

如表7所示,“写”的“抄写”义在这一时期的使用逐渐增多。

(三)魏晋南北朝时期

由于篇幅有限,这里就不举例说明了。

根据语料检索,列出如表8:

表8

如表8所示,“写”的“抄写”义使用情况越来越普遍,而“写”的其他义项所占比重小或已经没有使用了。

(四)唐宋时期

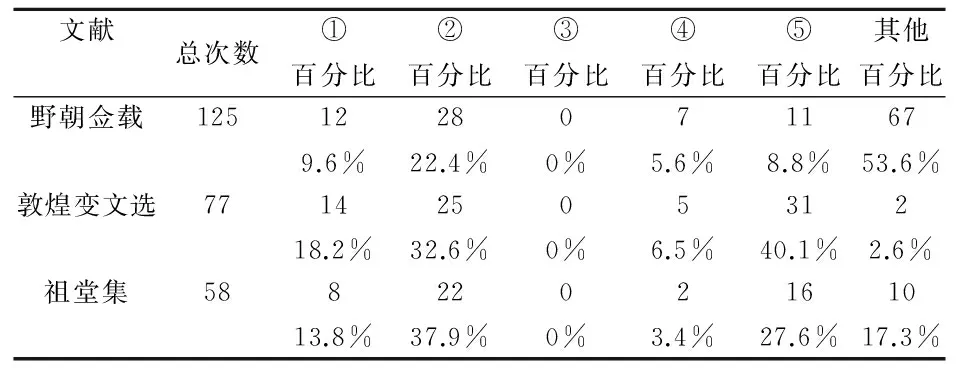

根据语料检索,列出如表9:

表9

唐宋时期表示“抄写”的“写”越来越多。同时,也出现了表示“书写”的“写”。如:《敦煌变文选》:“相公是日只于福光寺内,且将此事,写表奏上晋文皇帝。”王凤阳(1993:706)认为“写”具有现代的书写义大致在宋代以后[3]。但汪维辉(2000:246)认为写字叫“写”的时代恐怕还应提前[2]。同时,也举出了一些例子证明。通过考证,我们认为五代时期就已经出现了表示“书写”的“写”。

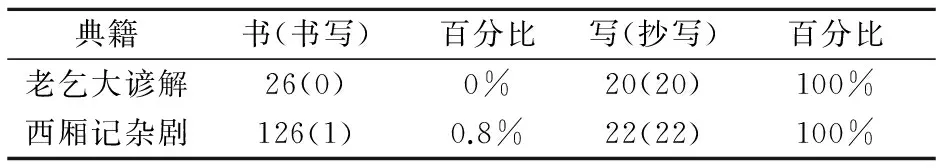

(五)元明清时期

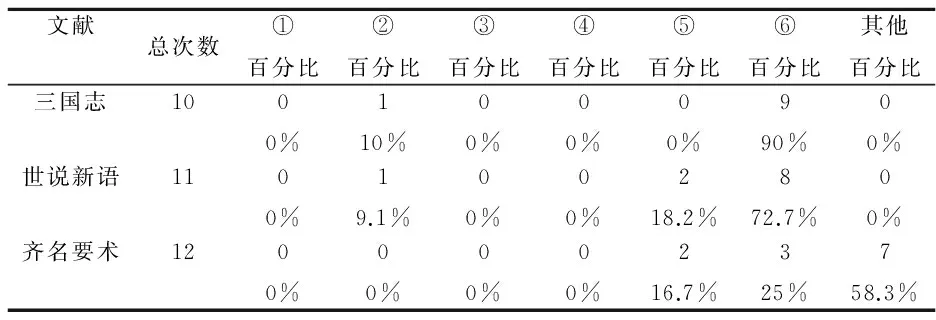

根据语料检索,列出如表10:

表10

由此可见,“写”在元明清时期已经完全表示“书写”义了。举例如下:

4)《老乞大谚解》:“每一个竹签上,写著一个学生的姓名,众学生的姓名,都这般写著。”

5)《西厢记杂剧》:“小生再写一简,烦小娘子将去,以尽衷情如何?”

6)《金瓶梅》:“习学弹唱,闲常又教他读书写字。”

三、“书”“写”的历时演变与替代关系

(一)“书”“写”的历时演变途径

关于词义的演变途径,蒋绍愚先生、李宗江先生等优秀学者都提出了自己的看法,但他们一致认为,词义引申是新词产生的最主要的途径。蒋绍愚先生(1989a,71页)说:“引申是基于联想作用而产生的一种词义发展。”[8]学者们所提出的词义发展演变的途径和机制,为词汇研究铺平了道路。接下来就“书”和“写”的历时演变途径作出具体阐释。“书”和“写”的演变方式兼有辐射式和链条式(如图1):

图1 “书”的历时演变途径

“书”的本义是“书写”。在先秦时期,“书”就有了2-6这五个引申义。这个时期“书写”和“书籍”是“书”的主要义项。两汉时期,“书写”这个义项逐渐减少,而“书籍”和“《尚书》的简称”这两个义项逐渐增多。魏晋南北朝时期,“书写”这个义项进一步减少,“书籍”逐渐发展成为“书”的基本义项。“书信”这个义项也有所增加。同时,这一时期出现了“书法”这个义项。唐宋时期,由于文献较多记载佛禅宗教事务,所以“书写”这个义项的出现频率略有增加。元明清时期,“书写”这个义项几乎不再使用了,“书籍”成为了“书”的基本义项(如图2)。

图2 “写”的历时演变途径

“写”的本义是“移置、输送”。在先秦时期“写”就已经兼有了以上6个义项。先秦时期,与“书写”有关的“写”只有“抄写、记录”这个义位,没有“书写”的义位。两汉时期,“抄写”义的“写”逐渐增多。魏晋南北朝时期,“抄写”义的“写”进一步增多,同时,“倾吐、抒发”和“摹画、绘画”义项使用次数较多,而其他义项几乎不用。唐宋时期,“抄写”义的“写”越来越普遍,五代时期已经出现了少量的“书写”义的“写”。元明清时期,“写”的其他义项已经基本不使用了,“书写”义发展成了它的基本义项。

(二)“书”“写”词义引申的原因

1.心理认知的动因

蒋绍愚先生在《汉语历史词汇学概要》(2015,179页)中提出“词义的引申和同源词的滋生的心理基础是联想,即通常所说的隐喻和转喻。‘隐喻’是两个相似的事物之间的联想,‘转喻’是两个相关的事物之间的联想。”[9]下面通过图文形式表示“书”和“写”词义引申的动因。

(1)

(2)

2.社会环境的影响

在语言的三个要素中,词汇是社会文化最直接的反映,随着社会文化的变迁而不断变化。旧词的消亡,新词的产生,词义的变化都与社会的生产活动、文化发展等息息相关。例如,“书”的“书写”意义的产生,正是因为人类社会的进步,人们有了记录的需求,“书写”的动作由此产生。随着社会的发展,人们把一个个文字刻在竹简上,后来写在布帛上,后来写在纸上。“书籍”这一词义的产生,也正是因为社会生活中这一物件的出现。魏晋南北朝时期,因为人们开始关注字的写法、形体,这使得书法艺术兴起,从而“书”发展出了“书法”这个义项。

(三)“书”“写”的替代关系

将“书”和“写”在各个时期的使用情况进行对比,了解“书”和“写”的历时演变及替代情况。如表11所示(括号内为该义项出现的次数)。

表11 先秦时期

先秦时期,有关“书写”的动作大都统称为“书”。此时,与“书写”有关的“写”少量出现,但是不表示“书写”,只表示“抄写”这个义位(如表12)。

表12 两汉时期

两汉时期,表“书写”的“书”明显减少,而表“抄写”义“写”的使用次数在这一时期明显增加(如表13)。

表13 魏晋南北朝

魏晋南北朝时期,表“书写”的“写”进一步减少,表“抄写”的“写”越来越普遍(如表14)。

表14 唐宋时期

注:《敦煌变文选》中出现了四例“写”表“书写”,都是以“写表”词组出现的。唐宋时期,可能是由于这一时期的作品很多都是记载佛禅宗教事务,表“书写”的“书”有稍微增多的趋势。而这一时期,表“抄写”的“写”继续增加,王维辉认为,此时已经出现了少量的泛指“书写”的例子。我们认为,在五代时期就已经出现了少量的表“书写”的“写”(如表15)。

表15 元明清时期

元明清时期,表“书写”的“写”几乎不用了,只是在特殊地方或以词组形式出现,而这一时期的“写”已经可以完全表示“书写”了。

四、“书”“写”合流的情况

《近代汉语研究概要》(2005,182页):“志村认为,这种动词的复合用法要放到整个汉语词汇复音化的背景上来考虑,汉语词汇复音化的趋势在六朝时大大加速。”[1]“书”“写”本来是两个词,在历时的发展中各自都通过各种方式演变着。在六朝时,虽然“书”字在大多数情况下都解释为“书籍”,但“书写”的意义也仍然保留着。这个时期“写”字的“书写”义也已经频繁出现。因此,在汉语词汇复音化的这个大趋势下,“书”和“写”也适应时代发展的潮流,成为了“同义复合词”。当然,由于词义的发展演变,“书”作为“书写”义在现代汉语中出现的情况少之又少,所以,“书写”逐渐发展为一个“偏义复词”,“书”几乎不表示意义,“书写”义由“写”承担。

“书写”在六朝文献中出现的情况,举例如下:

7)《东晋译经》:“若有书写经卷者,缯彩花盖持供养。”

8)《全梁文》:“昔剜体供养,析骨书写,归依正法,匪吝身命,以今望古,信非虚说。”

9)《神会语录》:“何况书写,受持,读诵,为人解说?”

但是,为什么在六朝时会出现汉语词汇复音化的现象呢?汪维辉(2000)提出:凡是社会动荡、思想解放的时代,语言的变化就快,反之则相对较慢。如汉魏六朝时期是中国历史上朝代更迭最快、民族战争最频繁的时期,加之道教的兴起、佛教的传入、使得这一时期的语言尤其是词汇发生了巨大的变化[2]。

五、结论

“书”的本义为“书写、记录、记载”,在先秦时期它是“书”字的主要义项,到两汉、魏晋南北朝、唐宋,这一义项的使用频率逐渐降低,直至到元明清时期也只有极少数的几处例外,到现代汉语中这一义项几乎退出了历史舞台。“写”的本义为“移置、输送”,从先秦时期开始,“写”就通过隐喻、转喻等途径演变出了多种意思。到两汉、魏晋南北朝,这一义项的使用频率逐渐增多,但“写”只表达“抄写”这个义位,没有“书写”的意思。到唐宋时期,表示“抄写”的“写”仍在增加,同时,在五代以后出现了少量泛指“书写”的“写”。直到元明清时期“写”可以解释为“书写”了。在六朝时,“书”“写”在汉语词汇复音化的大趋势下合成为一个“同义复合词”,到现代汉语中逐渐演变为一个“偏义复词”。

[1]任学良.《古代汉语·常用词》订正[M].杭州:浙江大学出版,1987.

[2]汪维辉.东汉——隋常用词演变研究[M].南京:南京大学出版社,2000.

[3]王凤阳.古辞辨[M].长春:吉林文史出版社,1993.

[4]徐中舒.汉语大字典[M].四川:四川辞书出版社,2010.

[5]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1979.

[6]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[7]罗竹风.汉语大词典[M].上海:上海辞书出版社,2008.

[8]蒋绍愚.古汉语词汇纲要[M].北京:北京大学出版社,1989.

[9]蒋绍愚.汉语历史词汇学概要[M].北京:商务印书馆,2015.

[10]蒋绍愚.近代汉语研究概要[M].北京:北京大学出版社,2005.11.

[责任编辑:南东求]

2016-09-09

舒文琪,女,湖北仙桃人,汉语言文字学硕士研究生。研究方向:汉语言文字学。

H024

A

1672-1047(2016)05-0063-06

10.3969/j.issn.1672-1047.2016.05.17