与承载无关的呼叫控制BICC的特点及其实现的分析研究

2016-11-15陈金权

[陈金权]

与承载无关的呼叫控制BICC的特点及其实现的分析研究

[陈金权]

随着因特网和移动互联网的迅猛发展,传统的电信网不仅要支持语音业务,更要支持网络业务,特别要支持多媒体业务。这就有必要在现有的网络上逐步实现业务与呼叫控制分离、呼叫与承载分离。主要探讨与承载无关的呼叫控制协议BICC的特点,分析BICC的模型及体系结构,并进一步分析BICC的实现方法。

BICC 功能模型 体系结构 信令流程

陈金权

江苏海事职业技术学院,副教授,主要研究方向为无线数据、移动计算网络,IMS,LTE等。

引言

随着电信业务的发展,要求电信网不仅要支持现有的网络业务,还要支持多媒体业务,同时未来的网络业务提供者希望把网络的智能性从物理上进行分散,因此把网络节点的功能从物理上进行分离是网络的发展方向。人们提出的下一代网络NGN的特点就是业务与呼叫控制分离和呼叫与承载分离,分离的目的是使业务真正独立于网络,灵活有效地实现业务的提供,用户可以自行配置和定义自己的业务特征,不必关心承载业务的网络形式以及终端的类型。

ITU-T在研究呼叫控制功能与承载控制功能的物理分离的问题上提出了与承载无关的呼叫控制协议BICC(Bear Independent Call Control),其基本思路是:不同的网络保留自己的控制协议,完成各自网络中的承载连接控制,显然,这些协议是与网络性质密切相关的;另外定义一个与底层承载类型无关的通用的呼叫控制协议,负责在网关之间传送呼叫控制必备的信息,该协议结构简单,称之为与承载无关的呼叫控制协议。

1 BICC的技术特点

定义BICC的目的是支持窄带电信业务在宽带骨干网上的传送。包括异步传输模式ATM(Asynchronous Transfer Mode)和IP网络在内的各种宽带数据网络,利用该协议可以承载全方位的PSTN/ISDN业务,同时要求现有与窄带ISDN的网络接口不受影响,各种端到端的窄带业务特性继续保持。所以BICC信令具有如下的技术特点。

(1)摒弃窄带信令和宽带信令应用层互通的传统方法,采用呼叫信令和承载信令功能分离的思路,重新定义一个骨干网络中使用的简单的沿到沿(Edge to Edge)呼叫控制信令协议。该协议的作用是在边沿节点之间建立呼叫控制的对等联系。协议仅包含有限的与呼叫相关的控制信息,开销减少到最低程度,从而大大降低窄带网络和宽带网络互通的复杂度。

(2)呼叫控制协议基于N-ISUP信令,沿用ISUP中的相关消息,并利用ISUP中的应用传输机制APM(Application Transport Mechanism)传 送BICC特定的控制信息。承载控制协议则根据承载类型的不同,可为DSS2、AAL2信令、B-ISUP或IP控制协议。在各自协议的控制下,宽带骨干网络的呼叫建立和承载建立分离独立完成。

(3)BICC呼叫控制协议不关心也无需知道网络到底采用的是什么承载技术,唯一需要定义的只是少量的绑定信息。呼叫控制协议和承载控制协议均包含该信息,两类协议在边沿节点汇聚,节点根据绑定信息确定两者之间的关系。

(4)承载相关的功能,仍由承载控制协议完成。

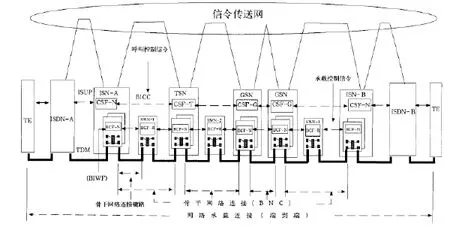

图1 BICC网络功能模型

2 BICC的功能模型和协议模型

BICC是实现呼叫和承载分离的呼叫控制协议,下面分析一下呼叫层与承载层的功能。

呼叫层的功能:在主叫同被叫之间建立一种关系,并在呼叫结束时终结这种关系,这一过程包括将呼叫路由至被叫方,振铃通知被叫,通知主叫被叫正在振铃,以及当一方挂机后通知另一方等;传输呼叫特性;提供计费信息;以及提供增值业务,同IN业务接口等。

承载层的功能:它的功能比较简单,它只负责将用户间的信息进行端到端的传输。当承载层是面向连接方式时,它由两部分组成,传输用户信息流的承载层自身和用于建立此连接的承载层信令。可见呼叫层和承载层在功能上泾渭分明,应此将它们分开在逻辑上是顺理成章的。

BICC的网络功能模型,如图1所示。

在使用BICC作为呼叫控制协议进行通信的服务节点SN(Serving Node)上,呼叫层和承载层的功能分别由彼此独立的呼叫业务功能CSF(Call Service Function)和承载控制功能BCF(Bearer Control Function)来完成。

BICC网络中的服务节点可以分为接口服务节点ISN(Interface Serving Node),中继服务节点TSN(Transit Serving Node)和网关服务节点GSN(Gate Serving Node)3种。ISN的功能有些类似于媒体网关与媒体网关控制器功能的结合,它通过ISUP信令同传统的电路交换网SCN接口;TSN为使用BICC协议的同一网内的呼叫和承载提供中继功能;而GSN则是在两个不同的网络间提供网关功能。通过TSN、GSN可以实现呼叫在不同类型的承载(ATM或IP)上的透明传输。

不同的SN上的CSF的功能略有不同,但是基本上它们都是通过进行CSF间的信令传输并调用相应的BCF,从而使窄带承载业务能够跨越分组骨干网进行传输。另一方面,在前面提到的呼叫控制层功能的基础上,由于应用了呼叫和承载分离的技术,CSF还需要提供呼叫和承载间地址的简单映射;同时,考虑到无线应用的需求,CSF还提供了可选的语音压缩编码协商功能。

承载层的承载控制功能BCF提供对承载交换功能的控制、与相应的CSF间的通信能力、以及用来建立和释放承载的信令能力。BCF和媒质映射/交换功能一起被称为承载互通功能BIWF(Bearer InterWorking Function)。为了使用BICC,所以在SCN与分组骨干网间的IWF上,只包含了必要的不同承载间的互联功能,而相对独立的CSF从传统的IWF(InterWorking Function)中分离出来了,于是BICC的IWF就由于CSF的金蝉脱壳而变为了BIWF。

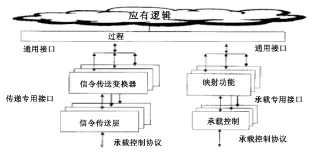

呼叫控制过程可以分为呼叫实体间的信息交换过程以及呼叫实体本身对这些信息的处理和反应过程。而这些被交换的信息就是信令信息。在其他的协议中(如ISUP等),虽然也分为呼叫和承载级,而且7号信令系统已经将信令网从承载网中分离出来,但是对呼叫控制来说承载层仍然是可见的。BICC在NO.7 ISUP基础上一方面通过一个通用接口与不同的下层承载映射功能通信,以使其可以透明地使用不同下层的承载技术;另一方面通过一个通用接口与信令传输转换器STC(Signalling Transport Converter)通信,使信令可以在包括现有的NO.7信令网的多种承载网络上传输,从而在信令的传输上也实现了与承载无关。如图2所示,正是通过这些通用接口BICC实现了呼叫控制和承载的彻底分离。

图2 BICC协议模型

3 BICC的体系结构

图3 是一个简单的BICC体系架构示意图。

图3 基于BICC的网络架构

呼叫服务器功能是完成呼叫控制,以处理电路交换机的方式控制合法信令,如ISUP等。它采用H.248控制承载层,采用BICC协议完成呼叫和承载分离(IP网络)的呼叫建立。

BICC可以在SIGTRAN(M3UA/SCTP)上传输。通过信令点编码建立信令联系,信令链路通过静态SCTP连接。BICC节点中采用正常呼叫的选路原则选定路由,建立用于呼叫的信令链路。由于BICC是由ISUP演变而来的,因此支持自动拥塞控制等类似的功能。

CSF必须能够支持不同版本ISUP之间的业务互通和映射。其它一些从汇接角度需要在CSF中呈现的功能有呼叫选路、恶意呼叫识别等。当用户接入后,用户控制和用户补充业务、计费等都将在CSF中呈现。

承载建立在承载控制功能BCF上,BCF采用基于会话描述协议SDP的一种称为IPBCP的协议。IPBCP封装在H.248和BICC隧道中。

从操作维护的角度讲,建立BICC网络和建立ISUP网络没有太多的区别,为了控制承载网,网管系统经过更新后可以重用。

4 BICC支持的能力

BICC支持的基本呼叫的信令能力有:语音/3.1 Hz音频;64 kbit/s不受限;多速率连接类型;成组地址类型;重叠地址类型;导通指示;简单分段;暂停和恢复;跳计数程序等。

BICC还支持的通用信令程序、补充业务有:通用信令程序;通用号码传送;通用数字传送;通用通告程序;应用传输机制;主叫线识别提供;主叫线识别限制;被连接线识别提供;被连接线识别限制等。

BICC的消息主要有:地址全消息ACM;应答消息ANM;应用传输机制APM;呼叫进展消息CPG;连接消息CON;导通消息COT;初始地址消息IAM;释放消息REL;释放完成消息RLC;分段消息SGM;后续地址消息SAM等。这些消息的含义跟ISUP中的消息的含义基本相同。

5 BICC的实现

BICC是基于ITU-T ISUP2000之上,通过进行去除现有ISUP信令消息和处理过程以及信令传输中的承载相关信息/部分来实现的。BICC消息的格式与ISUP消息的格式类似。

在BICC中与承载相关的功能被剥离出去,由于现在的CIC只标识信令关系,因而其缩写所代表的含义也从电路标识码变为呼叫标识码了。结合此功能并且考虑到未来的需要,ISUP消息中的CIC由12bit被扩充到了4个字节;同时为支持4字节的CIC,在业务标识字段SI中专门定义了一个新值。

在BICC消息中,通过使用增强的应用传输机制APM来传输承载相关的信息,使仍在BICC消息中传输的承载信息对BICC/CSF变得透明起来了。在应用传输参数APP中的应用上下文标识决定了信息字段的封装格式。另外被适配了的ISUP的APP参数中还封装了BICC特定的参数:动作指示符、BIWF地址、骨干网连接标识(BNC-ID)以及编码信息等。对于承载层信令所要做的变动很简单,只要求能够传送BNC-ID即可。

6 结语

传统电信网由于引入了BICC,封装了承载信息,使得承载透明于呼叫控制,向下一代网络NGN迈出了坚实的一步。特别在基于IP分组的网络技术日益风靡的今天,以IMS为代表的多媒体业务不断丰富,传统网络与IP网络互联互通显得更加迫切,BICC的引入无疑提供了一个切实可行的解决思路。

1糜正琨,王文鼐 《软交换技术与协议》 人民邮电出版社2003.4

2中华人民共和国通信行业标准YD/T 1193.1-2002 《与承载无关的呼叫控制(BICC)规范—第1部分:BICC的功能》2002.6

3ITU-T Q.1950“Bearer independent call bearer control protocol” 2002.12

4ITU-T Q.1912.1“Interworking between Signalling System No.7 ISDN user part and Bear Independent Call Control protocol” 2001.7

10.3969/j.issn.1006-6403.2016.10.014

(2016-10-07)