为政为文两从容

2016-11-15

◎文_本刊记者舒炜

为政为文两从容

◎文_本刊记者舒炜

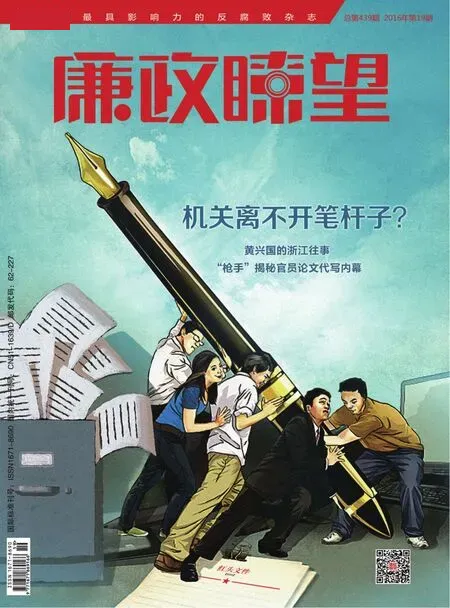

魏文帝曹丕在《典论》中开篇就写道:“文章经国之大业,不朽之盛事。”嬴政当年观韩非的文章《五蠹》后,思贤若渴,为了得到他,竟“发兵急攻韩国”迫令其交人。文士获得如此礼遇,在于笔杆子的爆发力有时确实能“运筹帷幄,决胜千里”。但同时,对笔杆子而言,也有诸如伴君如伴虎、一入朝廷深似海的掌故。

笔杆子多是文人出身,要达到为政和为文的协调,看似矛盾,其实不然。浙江省人大常委会办公厅原主任何新国出版过多本有关公文写作的畅销书,他的体会是,当代机关工作的习惯、规则、流程等很多方面都存在着历史传统的深远影响,从事文字工作要特别注意处理好各个方面的关系,包括对上、对下、横向的关系,但更要处理好自己与自己的关系,具体表现为心情、心理、心声等等。

箭在弦上,如何从容而发

俗话说,文无第一武无第二。谁是历史上写公文写得最好的笔杆子难有定论,但看得最透彻的笔杆子,非陈琳莫属。

官渡之战前夕,陈琳给袁绍起草檄文,历数曹操种种罪状,从其祖父一直骂到本人,轰动一时。袁绍战败后,陈琳被刀斧后绑缚刑场,曹操问:你为袁绍作檄文,罪恶加在我身上倒也罢了,怎么连我祖父也污辱一番?陈琳答:箭在弦上,不得不发。

如果说是陈琳的文采引发了曹操的爱才之心,那他此刻在刑场上的风度更让曹操欣赏,马上拍板让其做了自己的幕僚。

实践证明,陈琳的确是个“箭在弦上”的高手,就文字水平来说,能服务好每一任领导,并且能保持若即若离的关系,所以才在袁绍倒台后,未被“清算”。而像曹操这样的大领导大文章家,对于陈琳交上来的公文,有时竟不能为之增减一字,这样的笔杆子,领导用起来自然放心。

比起不能增删一字,还有一种更高的境界是“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。邓小平文字水平高在党内是公认的,毛泽东曾称“看邓小平的报告,好像吃冰糖葫芦”,邓小平在革命生涯中曾多次展现过这种境界。1948年6月6日,时任中共中央中原局第一书记的邓小平,自己动手起草了中原局《贯彻执行中共中央关于整党工作的指示》,毛泽东看后表示完全同意,他说:“有了中原局这个文件,中央就不需要再发这类文件了。”

陈琳能名列建安七子,凭的就是秘书生涯里积攒下的一堆章表书檄。但他留下最有价值的思想,却是“箭在弦上,不得不发”这八个字,道出了笔杆子的真谛,看似无奈,也是本事。作为笔杆子,特点就是“箭在弦上”,上级要你射哪里你就射向哪里。即便现在,“笔杆子”们写材料一般也都是写的奉命文章,终极目的是获得组织或领导的满意,从而达到一定的社会效果。

伴君如伴虎,有的时候,即使你有陈琳这样笔头和操守,那也要遇到曹操那种胸怀的领导。有人说,那我不做官了行不行?至少在古代,答案是:不行。

越是有名,就越容易被人觊觎和利用。世人笑我太疯癫,我笑世人看不穿。如竹林七贤,个个都是文章高手,但嵇康不屑和司马昭、钟会往来,最终身死。阮籍虽然用笔替司马昭写了《劝进表》,但心中郁结难消,和刘伶一起在酒窖中痛饮,以致于醉死其中。

陈琳是看得很透的笔杆子。

投机者请另寻他处

史上有四篇最有名的战书,前三篇分别是陈琳的《为袁绍檄豫州文》、丘迟的《与陈伯之书》、骆宾王的《与徐敬业传檄天下文》,捉刀者无不文章斐然,气节可赞。唯独最后一篇,李雯为多尔衮写的《致史可法书》,留下了巨大争议。

《致史可法书》是一封劝降信,充溢着咄咄逼人的气息,文字上完胜南明四公子之一的侯方域为史可法所撰写的《复多尔衮书》,但在人格上却完败,李雯甚至被骂“甘以清流蒙党祸,耻于亡国作文豪”。

李雯是明人,年轻时被赞“文妙当世”,也曾表白要通过为国效力来名垂青史,后来却选择做多尔衮幕僚来入仕,被视为变节者。几千年来的政治才能和历史智慧告诫官员们,想要流芳千古,就需要原则信仰不能有私心。反之,很可能身败名裂。满清入关的前两年,多尔衮一路征伐的所有奏表文告皆出其手,不论在南明还是在清朝,李雯均自然不容于士大夫。

自古以来,领导选笔杆子,无一不首考品德。北宋初年选用翰林学士时,大臣们推荐的几个人选都让宋太祖不合意。他特意说:“学士院地处禁中,应选用老成持重之人。”欧阳修也曾说,选翰林学士“才行者人臣之本,文章者乃其外饰耳”。看似偏颇,但要知道,翰林学士在皇帝身边工作,不仅代拟王言,而且参与国家重大事务的处理工作,个人的道德操守如何,自然不能不有所顾忌。

如果一味投机为文,有时要落得个聪明反被聪明误。如东晋大将军桓温手下的笔杆子袁宏,他想用夸人来买点人脉,于是自发地作了一篇正面报道《东征赋》,歌颂晋国跨过长江以图建设新江东的事迹,并列举了各过江名贤的功德,狠狠地夸赞了一番。

被夸的自然乐意,但有两个没被夸到的人怒了。一个是陶侃的儿子胡奴,有一次趁袁宏来访,将其骗到屋里,掏出刀来架在袁宏脖子上,逼问他为何不写自己的父亲。好在胡奴不太懂诗文,被袁宏现场胡诌的几句蒙混过关。

而另一个没写到的人就是桓温之父桓彝,为表现自己大度,这个老板要写公文写战书缺不了袁宏,但始终不给他升官。直到桓温死后,他才终于有了个太守的官当。

其实,有真才实学的人,在绝大多数时候,都不会被埋没。即便在唐朝藩镇割据的乱世,也争相聘用有名望才华的读书人担任幕僚,甚至还规定只要在地方军政幕府任满规定年限,就可经幕主奏荐,由朝廷授予州县主簿、县尉等官职。

和一般官员相比,要做领导身边的笔杆子,除了最基本的清廉,还应慎重周密、严谨可靠。这样的人自然会得到垂青和赏识。

对此,何新国的体会是,在机关从事文字工作,接触领导的机会很多,与权力只有咫尺之遥,加上现代社会生活节奏提速,人们很容易心浮气躁,对于未来的心理预期很高,很容易产生一些脱离实际的想法,最后必然欲速则不达,只是增加了自己的心理压力和痛苦而已。

以文辅政,中国政治的精髓

古往今来,政府都看重笔杆子,也涌现过很多写公文的好手。

如清朝名臣张廷玉就是其中的佼佼者。皇帝每次口授大意,他都跪在地上起草公文,皇帝说完片刻,公文就写好了。虽然是大学士,但在皇帝面前乐得做个笔杆子。

大部分为文者都希望走上仕途,实现达则兼济天下的理想,让胸中所学能成为政令施行。但有些时候难免会自命不凡,偶尔会以千里马自居,总是希望有伯乐能够相马,发现自己、理解自己、任用自己。张廷玉有这样的际遇,当然觉得自己很幸运了。毕竟,如李白、范仲淹、王安石、苏东坡等文人,虽无不一腔热血,但能够施展抱负的,还是里面一些少数的人。

就现在的各级党政机关来说,都十分重视培养和挑选笔杆子。笔杆子们虽然很苦很累,但真要干得好了,自然会受领导器重。邓小平对胡乔木有个评价:“乔木是我们党内的第一支笔杆。”胡乔木长期为党的主要领导人起草过重要的政治报告,对党和国家的发展起到了重要的影响。

河南省人大法制工作委员会主任关少锋说过,当自己的调研报告得到领导好评并进入决策时,心中有说不出的自豪,当自己起草的讲话稿在会上宣读引起强烈反响时,心中有说不出的快乐,当自己起草的文件下发到基层并对工作有所推动时,心中更有说不出的喜悦。

但快乐归快乐,切不可快乐起来得意忘形。唐朝的冯涓因文章写得好而被时人所称颂。杜审权将要赴镇江担任镇海节度使时,找到冯涓,希望他同去镇江做他的秘书。但当时杜只是私下征求冯的意见,且反复叮嘱冯涓千万不能告诉别人。被喜悦冲昏头脑,冯涓哪能忍啊,硬是把此事告诉了朋友。冯涓的浮躁,决定了他一生仕途都没有什么发展,这恐怕就是他“大嘴巴”的代价吧。

还是那句话,笔杆子大多是文人,传统文人讲求的是以文章立足于世,写作才是他们的第一要务。即使再授予权柄,担当重任,也应该继续思考,保持文人官员的特征,未必不是件好事,毕竟,为文为政,既需要一定的能力和手腕,更需要内心敞亮。