农业大数据专家孙九林院士:数据信息改造传统农业

2016-11-12孙海龙

编者按

国家《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》(以下简称《方案》)明确指出,紧紧围绕推进农业现代化和农业供给侧结构性改革的目标任务,以推动现代信息技术在农业生产、经营、管理、服务各环节和农村经济社会各领域深度融合为工作主线,以推进农业在线化和数据化为根本任务,加强农业农村大数据建设,大力发展智慧农业,强化体制机制创新,全面提高农业信息化水平。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和《方案》实施要求,加快推进数据信息与农业产业链、价值链和供应链深度融合,驱动数字农业跨越发展,助力中国特色农业信息化取得重点突破,7月11日下午,农业部规划设计研究院《农业信息化》杂志孙海龙对中科院地理科学与资源研究所研究员、博士生导师,中国工程院院士孙九林进行了深度专访。

一、《农业信息化》杂志:现阶段,农业部正在大力推进农业信息化,其中以农业物联网、农业电子商务、政务信息化、信息进村入户和12316公益服务等领域为重点突破口,实现传统农业在线化数据化改造,大幅提升农业信息化综合发展水平。请问:大数据在农业信息化中有何应用价值?

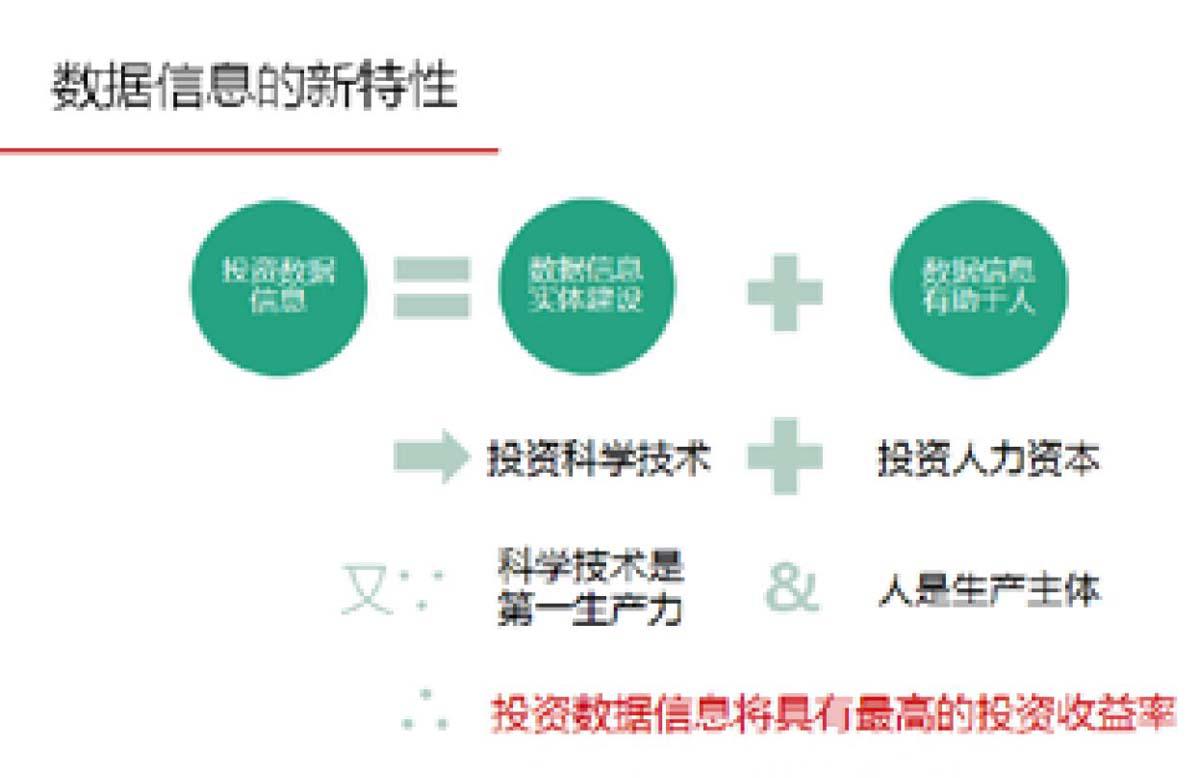

孙九林:农业大数据是农业信息化的很重要内容,需要当作资源来深度系统开发,发挥其在农业现代化中的战略应用价值。当下国内农业存在增产不增效、增效不增收、农民和农业对国际国内市场以及国际国内社会响应乏力、消费者需求多样化而我们不了解这种需求等困境。要走出困境,农业能够做出的贡献取决于实现农业现代化所需的投资的成本和收益。如果从农业中得到的收益率等于或高于其它经济机会的收益率,那就意味着,农业对经济增长的贡献等于或大于其它投资。因此,需要寻找新的投资收益率高的生产要素作为廉价的经济增长源泉,从而打破传统农业长期不变的经济均衡状态。那么,数据信息资源就是现代农业新要素。

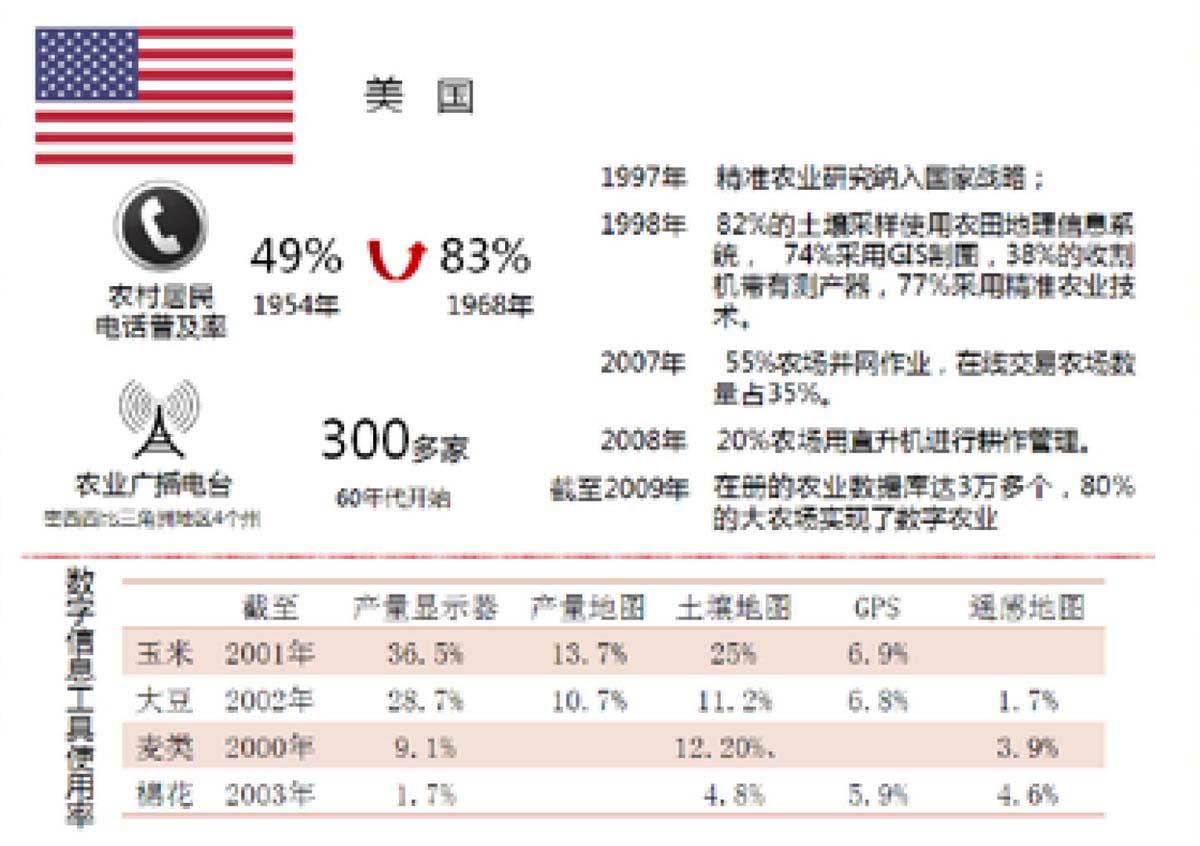

二、《农业信息化》杂志:发达国家在农业数据信息化有何进展?

孙九林:第一、美国。美国1848年第一次颁布农业法就提到了农业技术信息服务,随后出台了《1966信息自由法案》、《1998政府无纸化办公法案》、《2002年电子政府法案》等一系列法律为农业信息化规范发展提供了法律支持。美国首席信息官委员会和美国农业部下属的首席信息官办公室在农业信息化建设方面发挥了强有力的作用,为信息系统互联、兼容和业务协同提供了组织保障。

第二、德国。德国政府致力于农业信息化的基础设施建设,政策与环境的优化,资金支持以及农业信息数据库建设,发展高水平的“数字农业”。“数字农业”基本理念与“工业4.0”并无二致。通过大数据和云技术的应用,一块田地的天气、土壤、降水、温度、地理位置等数据上传到云端,在云平台上进行处理,然后将处理好的数据发送到智能化的大型农业机械上,指挥它们进行精细作业。德国强化对农场主的培训,使得农场主尽快认识到借助农业信息化手段可以为农业经营带来更多收益,提升农业经营信息化水平。并积极设立一些计划项目,推动农业机构、院校、农场主等网络互连。德国农场主可以通过农业信息化平台,参与交互式知识共享,了解农业新技术、农产品信息,并实现农场主之间信息沟通以及与农业推广机构和咨询机构的信息交流。

第三、荷兰。荷兰蔬菜温室的自动化水平十分之高,温室的光照、需水量、需氧量均有计算机自动控制、定时定量供给,其所需数据来自测试车,平均每20栋温室有一辆测试车,24小时进行循环流动作业,每2小时就可以对植株体内物质含量以及植株根部酶的活性测定一次,大幅度提高了生产率和专业化水平,每个劳动力可管理6000平方米温室的蔬菜生产,产量提高了8-10倍。

第四、英国。2013年7月,英国发布《英国农业技术战略》指出英国今后对农业技术的投资集中在大数据上,并致力于将英国打造成农业信息学世界级强国。2015年3月英国投资1900万英镑成立农业信息学和可持续发展中心。

第五、日本。1994年底,日本就有农业网络400多个,计算机仅在农业生产部门的普及率就达93%。1998年,日本的精准农业逐步成熟,主要体现在农用车引导、田间土壤建议分析装置、土壤采样装置、植物生长发育信息测定装置、粮食收货信息测定装置。全国实施管理系统(dress),将气象、农业生产管理、温室无人管理、个人电脑等连接起来。提供市场、农技、气象等各种服务。并设立分中心,国立科研机构及地方农业改良中心也实现联网接入。日本全国各地农业信息服务系统均由政府投资。农业科技信息网络也靠政府拨款。并将农户购买电脑的费用纳入农业补助金,鼓励农民购买电脑。

总体来说,发达国家易于推广信息化。宏观上讲,发达国家农业是商业性农业。微观上讲,就是信息能帮农民增收赚钱。荷兰拥有最大份额的欧洲市场、美国则把全世界视为倾销地。外向型农业必然与农业之外的社会发生千丝万缕的关系,与之同时发生的信息交换也大量、高效,每一条信息、每一个数据都可用金钱来衡量。

三、《农业信息化》杂志:我国农业数据信息化有何成就?主要存在哪些棘手问题?

孙九林:我国农业数据信息化建设成绩主要体现生产、经营、管理与综合服务四个领域。

在农业生产领域,通过农业数据信息技术,大田单产提高5%-10%。设施园艺产量和效益提高10%以上。畜禽养殖减少用工30%以上。水产养殖节本增效10%以上,且水体环境污染得到有效控制;

在农业经营领域,农产品交易流通领域持续创新,形成了B2B(企业对企业)、B2C(企业对个人)、C2C(个人对个人)、O2O(线上与线下)等多种模式。也产生了P2P(个人对个人)农业金融模式,激发了市场活力;

在农业管理领域,初步建立了农产品全链信息化质量安全监管体系,形成了相关标准,透明生产、高效供销、安全消费,稳定了消费信心、增强了政府公信力;

在农业综合服务领域,建成了一定规模的农业数据信息服务网,服务于农民、农业、农村生产生活的诸多方面,为三农问题的综合解决了信息支持。

我国农业数据信息化当前主要在传统农业创新、数据信息供应与数据信息需求三大方面存在问题。

在传统农业创新中,主要表现为:多头投入、各自为政;重复建设、浪费严重;标准未定、政策不力;用户不清、需求不明;流通乏力,共享缺失。这些问题有的偏重于供的矛盾,有的偏重于需的矛盾,有的是制度滞后,有的是综合矛盾。

在数据信息供应上,主要是:数据资源缺乏整体规划,匹配性差,难以综合利用;数据资源共享不到位,部门分割和数据孤岛严重;数据空有数量,质量不高,有效性差;数据资源分析能力欠缺,服务能力弱。

在数据信息需求上,主要表现为:中国农民教育程度相对较低,在接受信息化方面颇受制约;涉农企业主知识结构缺陷较大,涉农企业较为弱小、盈利能力差,对政府依存度高;相当大一部分中国农业管理者的关注点,还停留在传统农业重视“沟、渠、田、林、路”时代。由于社会的或自身的、历史的或当下的一些原因,对农业数据的需求较为冷淡;或者即使有需求、而需求不明;或者即便获取到数据,但欠缺应用能力。总之,受众素质造成了需求不足。需求不足源于利益刺激不够。中国农业则长期呈现内生性,农民对于数据信息极为陌生,更习惯于熟人社会的交流。这种交流也产生信息,只是往往数量小且质量低,不足以规避风险、获取利润。加之当下农业数据信息服务所产生的直接利益不显著,从而导致农民对信息服务的诉求较少。

四、《农业信息化》杂志:您认为中国推进农业数据信息化应采取什么样的思路与对策?

孙九林:总体要以受众获利为切入点进行数据信息资源体系建设。具体就是:打通农业全产业链;建设两个数据信息资源服务平台(农业全要素动态监测平台与政府农业大数据服务平台);服务生产、消费和监管;以市场为出发点,农民增收和创新为驱动,逆链而上,建立四种数据库体系(全国农业相关品价格数据库体系、农产品质量溯源数据库体系、农业本底数据库体系、农村综合信息服务数据库体系);坚持“找到痛点、因地制宜、提高效率、严禁浪费、杜绝投机”五项数据信息建设基本原则;抓好法律、政策法规、财政、部规、创新环境、受众推广六项保障措施。

如同新民主主义革命一样,严格遵循“顶层设计、中层规划、底层实践”推进逻辑,一定以解决实际问题为导向,科学构建跨部门跨行业跨环节的统一农业大数据管理服务体系。把农业数据信息化实践问题当做战略问题对待,坚持战略战术相结合、规模化与分散化相区别,特别要加大对农民培训力度,鼓励市场研发实用化、傻瓜化、便捷化,价格合理化的信息化智能产品与工具,着力提高信息数据资源的利用效率和应用价值,以信息化、体系化、协同化为引领,不失时机持续推进中国农业的现代化。